「青山学院大学の自己推薦はどんな試験なんだろう?」

「合格率は低かったりするのかな…」

青山学院大学における総合型選抜の1つ「自己推薦」を検討しているものの、具体的な試験内容や対策方法がわからず、悩んでいる人は多いですよね。

結論、青山学院大学の自己推薦は十分に合格を狙える入試制度です。出願条件を満たし、書類審査・小論文・面接といった試験内容に合わせた対策をすれば、合格の可能性は高まります。

そこで本記事では倍率や出願条件なども交え、青山学院大学における自己推薦の特徴を解説します。合格者の体験談や対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、青山学院大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

青山学院大学の自己推薦は、総合型選抜の一種で、受験生の知識量、高校時代の活動経験、主体的な思考力・表現力が評価されます。2026年度は文学部、地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部の3学部5学科で実施され、2025年度の倍率は約2.9~4.4倍です。

選考は、書類審査(第一次)と、学部特性に応じた小論文・面接(第二次)の2段階で行われます。合格には、高い評定平均や英語資格などの厳しい出願条件をクリアし、大学のアドミッションポリシー(求める学生像)に合致する目的意識をアピールすることが不可欠です。対策として、志望理由書の作成、専門分野の知識を問う小論文対策、計画的な英語資格取得、活動実績の明確な言語化などが重要であり、早期からの徹底した準備が合格につながります。

なお、総合型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事の要点を音声でチェック!

青山学院大学の自己推薦とは?

青山学院大学の自己推薦は、総合型選抜の一種です。自己推薦は、受験生の個性や能力、特定の分野に対する強い学習意欲を評価するために設けられています。

特徴は、下記を重視する点にあります。

- 知識量

- 高校時代の活動経験

- 主体的に物事を思考し、判断し、表現する力

具体的には、出願時に提出する志望理由書や活動報告書といった書類審査に加え、小論文や面接試験が課されます。選考過程を通じて、受験生が大学のアドミッションポリシー(求める学生像)に合致しているかが判断されます。

入学後の学びに対する明確な目的意識と情熱を持っているかも、総合的に評価されるポイントです。そのため、評定平均や英語資格などの出願条件を満たした上で、自分自身の強みや将来の目標をアピールすることが合格の鍵です。

3つの学部で受験可能

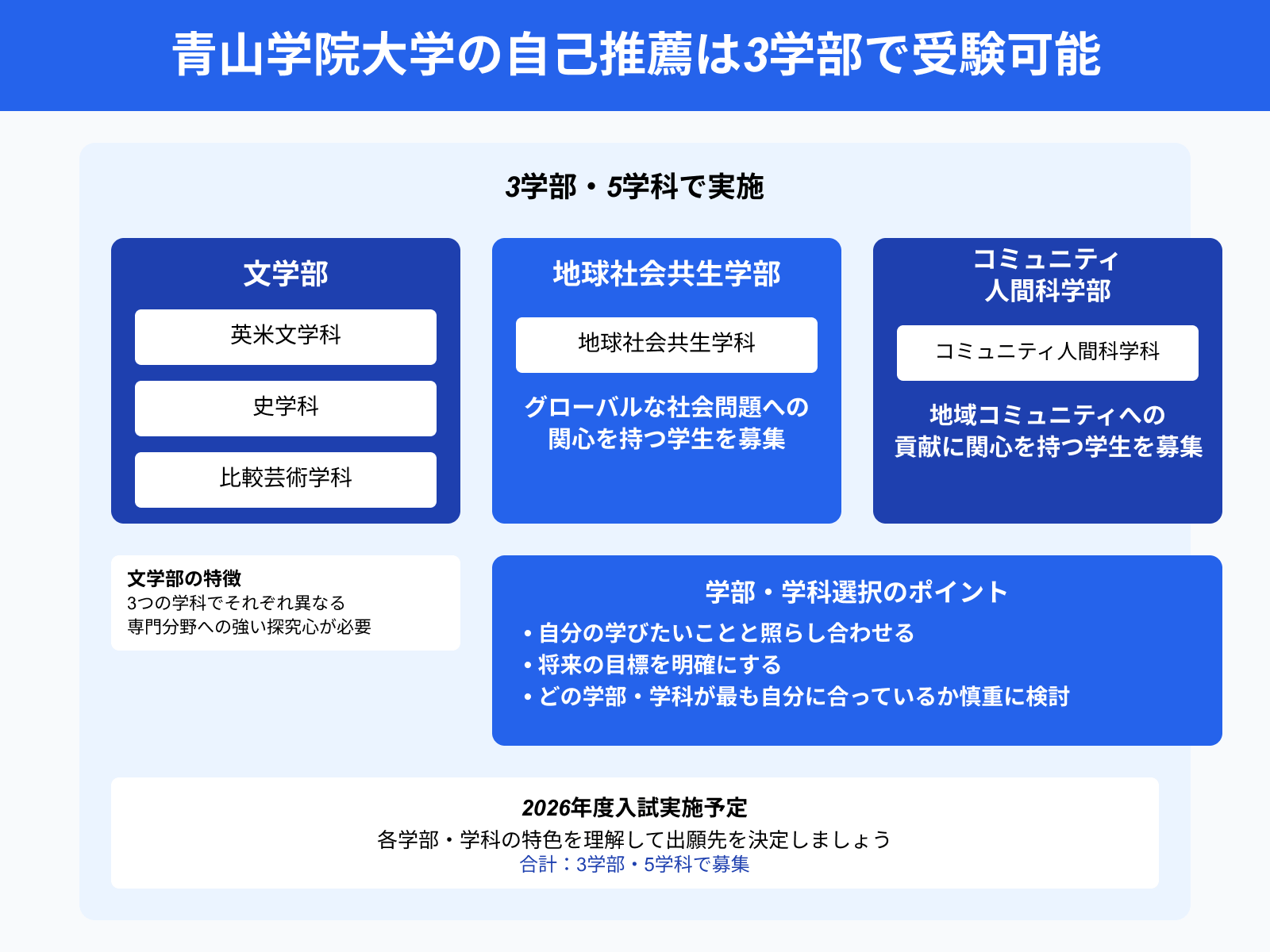

2026年度入試において、青山学院大学の自己推薦は3学部・5学科で実施されます。

| 学部 | 学科 |

|---|---|

| 文学部 | 英米文学科/史学科/比較芸術学科 |

| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 |

| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 |

文学部では3つの学科で募集があり、それぞれ異なる専門分野への強い探究心が求められます。地球社会共生学部とコミュニティ人間科学部では、学部全体でグローバルな社会問題や地域コミュニティへの貢献に関心を持つ学生を募集しています。

自分の学びたいことや将来の目標と照らし合わせ、どの学部・学科が最も自分に合っているか、慎重に検討することが重要です。

倍率は2.9~4.4

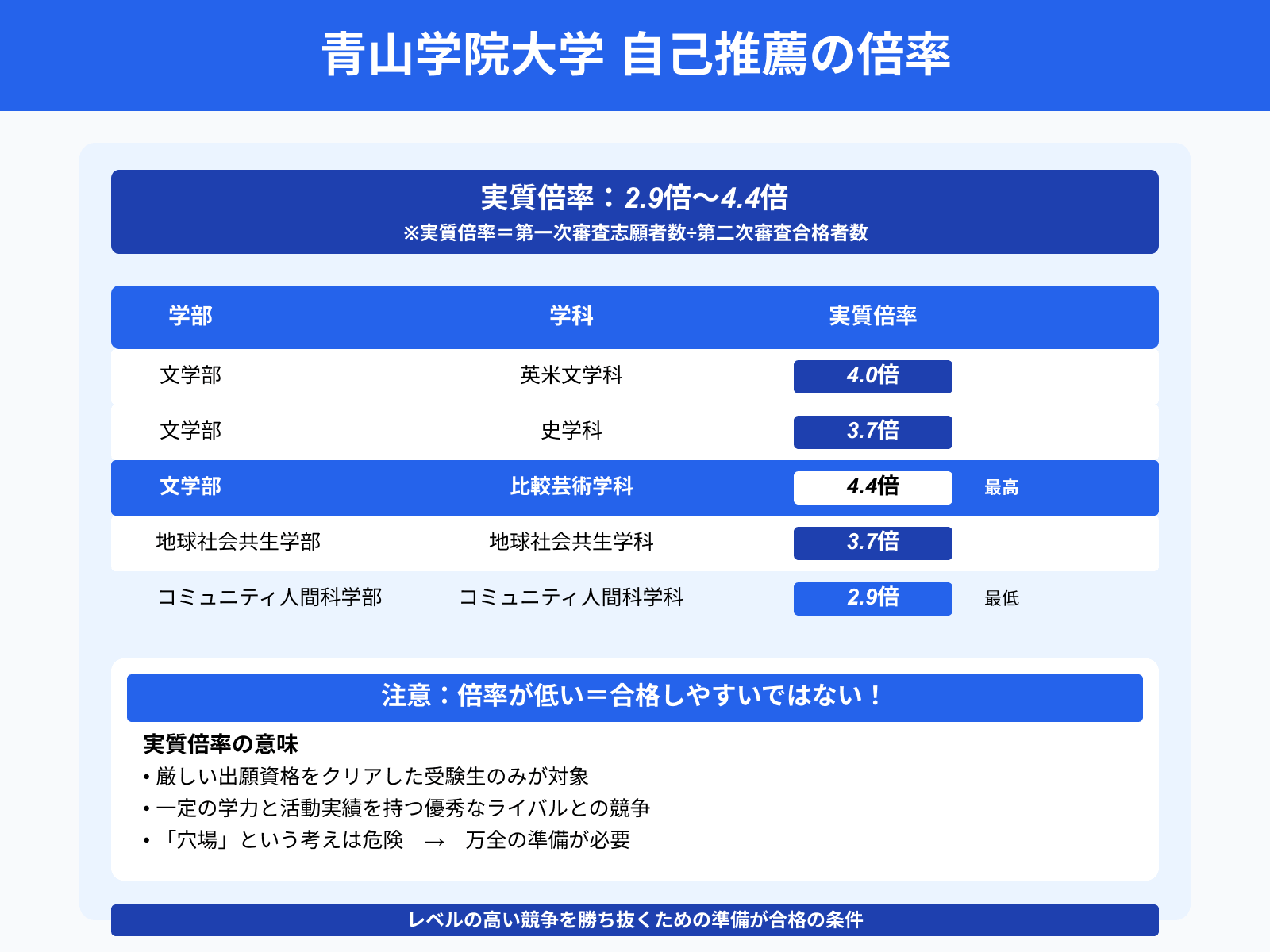

2025年度入試結果によると青山学院大学の自己推薦の倍率は、約2.9倍から4.1倍です。学部・学科ごとの詳細な倍率は下表の通りです。

| 学部 | 学科 | 実質倍率※ |

|---|---|---|

| 文学部 | 英米文学科 | 4.0 |

| 史学科 | 3.7 | |

| 比較芸術学科 | 4.4 | |

| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 3.7 |

| コミュニティ人間学部 | コミュニティ人間学科 | 2.9 |

※実質倍率は「第一次審査志願者数 ÷ 第二次審査合格者数」で算出

2025年度入試で最も倍率が高かったのは文学部比較芸術学科の約4.4倍、最も低かったのはコミュニティ人間科学部の約2.9倍でした。

一般選抜に比べると倍率の数値は低いですが、一概に受かりやすいとは言い難いです。自己推薦は、そもそも厳しい出願資格をクリアした受験生しか出願できません。

つまり、実質倍率はすでに一定の学力や活動実績を持つ優秀なライバルたちとの競争率なのです。

数字上の倍率だけを見て「簡単そうだ」と判断するのは危険です。「穴場」という考えは捨て、レベルの高い競争を勝ち抜くために、万全の準備で臨むことが合格の条件と言えるでしょう。

書類審査・小論文・面接が試験の内容

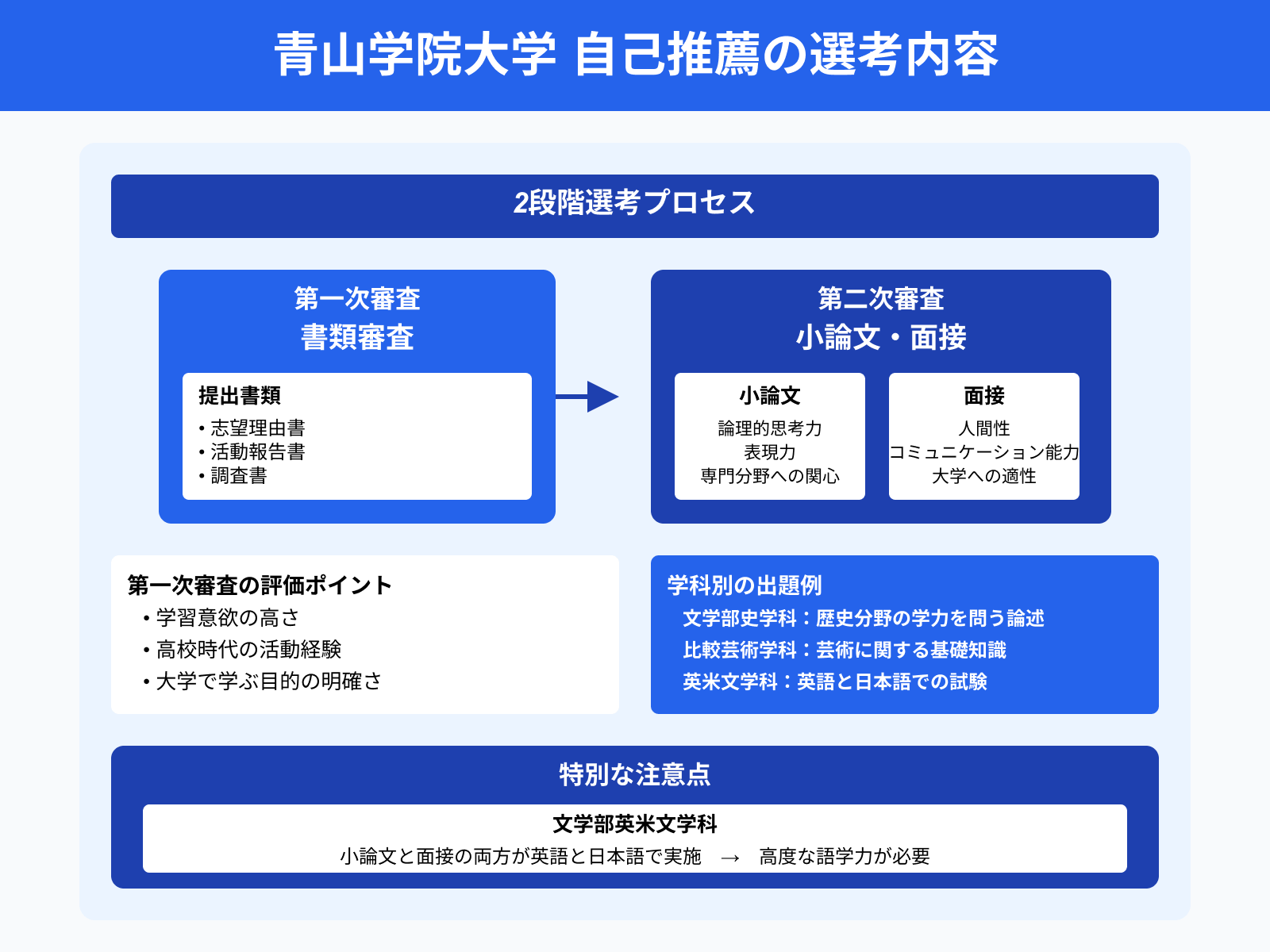

青山学院大学の自己推薦の選考は、下記の2段階で行われます。

- 第一次審査:書類審査

- 第二次審査:小論文・面接

第一次審査は、志望理由書や活動報告書、調査書といった提出書類に基づく試験です。受験生の学習意欲や高校時代の経験、そして大学で学ぶ目的の明確さが評価されます。

第一次審査を通過すると、第二次審査に進みます。第二次審査は、学部・学科の特性に応じたテーマに対する「小論文」試験です。論理的思考力や表現力、専門分野への関心度が問われます。

例えば、文学部史学科では「歴史分野の学力を問う論述」、比較芸術学科では「芸術に関する基礎知識」を問う論述が出題されます。

「面接」では、提出書類の内容について質疑応答を通じて、人間性やコミュニケーション能力や大学への適性が総合的に判断されます。文学部英米文学科では、小論文と面接の両方が英語と日本語で行われるため、高度な語学力が求められます。

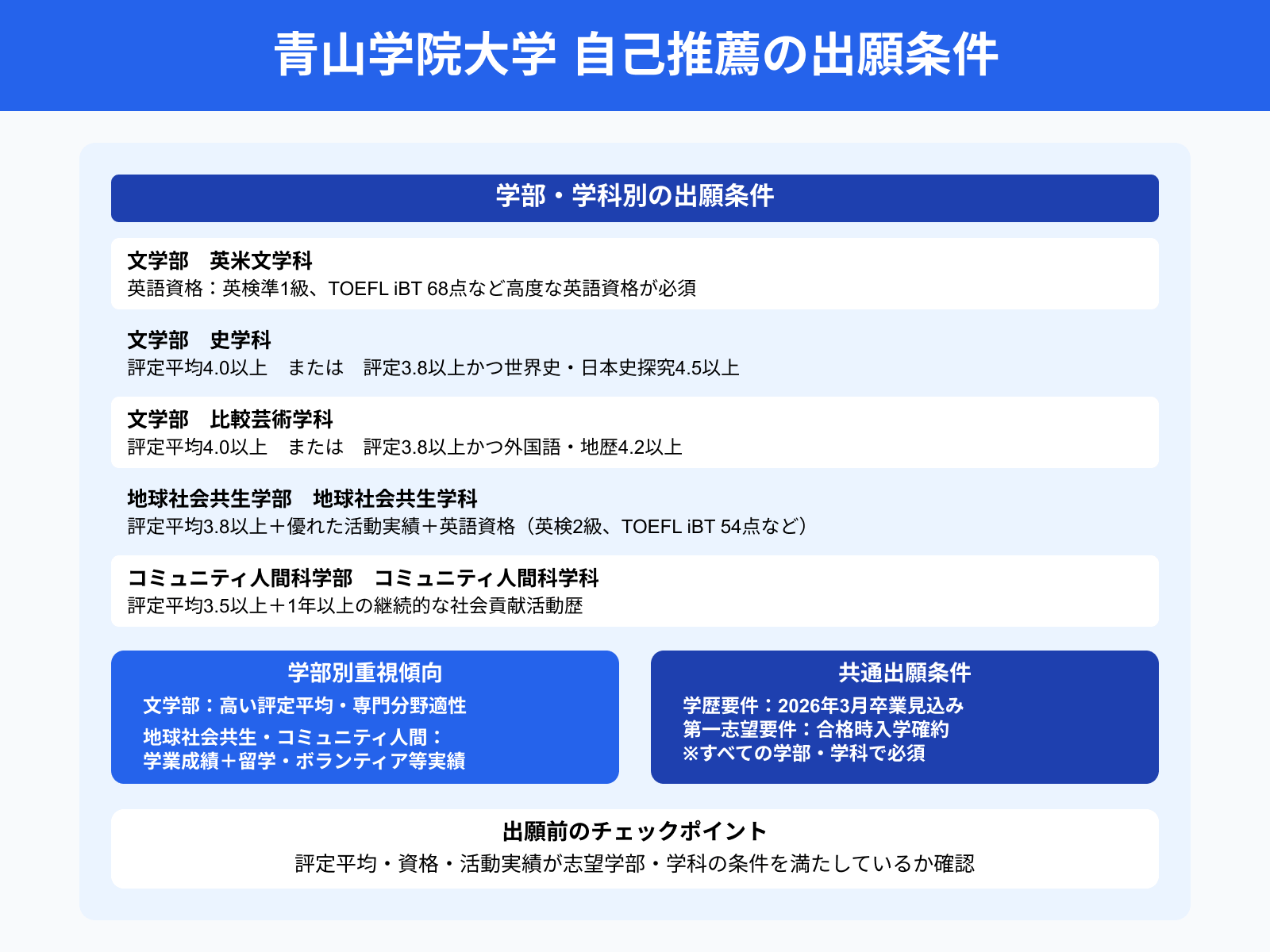

青山学院大学・自己推薦の出願条件

青山学院大学の自己推薦は、第一志望であることに加え、評定平均や英語資格の出願条件があります。学部・学科ごとの出願条件を下表にまとめました。

| 学部 | 学科 | 主な出願資格 |

|---|---|---|

| 文学部 | 英米文学科 | 英語資格:英検準1級、TOEFL iBT 68点など、 いずれかの高度な英語資格が必須 |

| 史学科 | 評定:全体の評定平均が4.0以上。 または、評定3.8以上かつ世界史探究か日本史探究が4.5以上 | |

| 比較芸術学科 | 評定: 全体の評定平均が4.0以上。 または、評定3.8以上かつ外国語と地歴の評定が4.2以上 | |

| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 評定+活動実績+英語資格:全体の評定平均が3.8以上に加え、 優れた活動実績と指定の英語資格(英検2級、TOEFL iBT 54点など)が必要 |

| コミュニティ人間学部 | コミュニティ人間学科 | 評定+活動実績:全体の評定平均が3.5以上に加え、 1年以上の継続的な社会貢献活動歴が必要 |

学部によって求められる要件は大きく異なります。学部ごとの重視される傾向は下記の通りです。

- 文学部: 高い評定平均や専門分野への適性

- 地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部: 学業成績に加え、留学経験やボランティア活動といった主体的な活動実績

加えて、すべての学部・学科で共通して求められる基本的な出願資格は下記のとおりです。

- 学歴要件: 日本の高等学校等を2026年3月に卒業見込みの者、またはそれに準ずる者であること

- 第一志望要件: 合格した場合、入学を確約できる「第一志望」の受験生であること

まずは評定平均・資格・活動実績が、志望する学部・学科の出願条件を満たしているかを確認しましょう。

なお、他校の総合型選抜に必要な評定を知りたい人は次の記事も参考にしてください。一覧でまとめています。

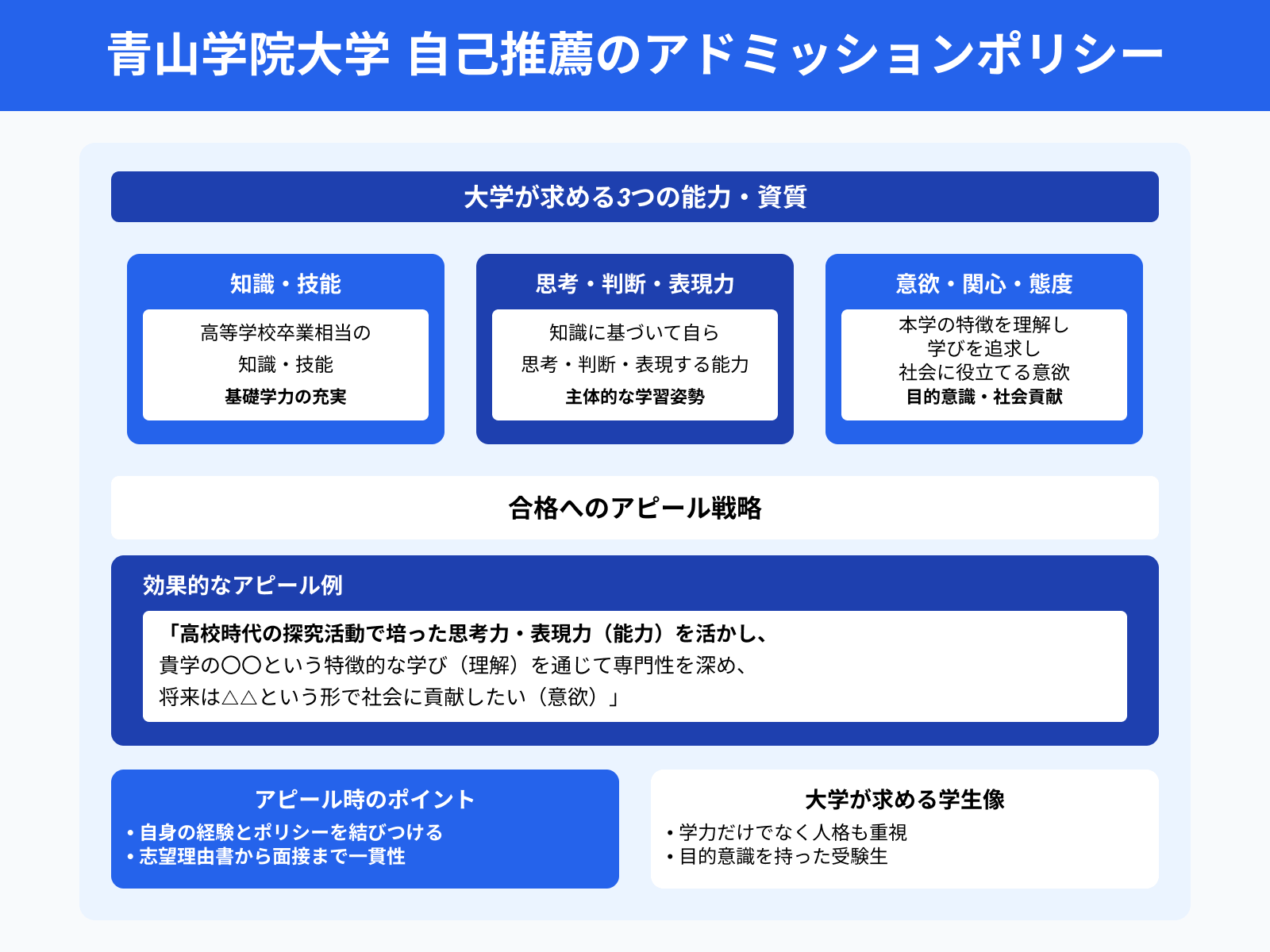

青山学院大学の自己推薦におけるアドミッションポリシー

青山学院大学の自己推薦におけるアドミッションポリシーは、下記のとおりです。

本学では、各学部・学科が求める人材を、さまざまな形式の入学者選抜を通して以下の能力等に照らして受け入れる。

引用:教育研究上の目的、3つのポリシー | 青山学院大学

・高等学校卒業相当の知識・技能

・高等学校卒業相当の知識に基づいて自ら思考し、判断し、表現する能力

・本学の特徴を理解し、大学における学びを追求し、社会のために役立てる意欲・関心・態度

青山学院大学の自己推薦で合格を掴むには、アドミッションポリシー(入学者受入れの方針)の把握が不可欠です。自身が「大学の求める人物像」と合致することをアピールすることが、対策の第一歩となります。

大学側は単に学力が高いだけでなく、大学の教育理念に共感し、入学後の成長が期待できる学生を求めているからです。

自己推薦では自身の経験とアドミッションポリシーを結びつけたアピールが有効です。具体的には次のように、志望理由書から面接まで一貫した入学の意思を伝えます。

「高校時代の探究活動で培った思考力・表現力(能力)を活かし、貴学の〇〇という特徴的な学び(理解)を通じて専門性を深め、将来は△△という形で社会に貢献したい(意欲)」といったように、

アドミッションポリシーの各項目を自身の言葉で表現することにより、単なる憧れではない、目的意識を持った受験生であるとアピールできます。

総合型選抜におけるアドミッションポリシーをもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

青山学院大学・自己推薦の合格体験談

ここからは青山学院大学の自己推薦に合格した人の体験談を紹介します。

なお、合格者には次のような共通点があります。

- 早期からの情報収集と自己分析を行っている

- 評定平均を維持するための基礎学習を徹底している

- 高校時代の活動と大学での学びを結びつけている

- 明確な学習計画を立て、段階的に対策を進めている

共通点を参考にしながら、先輩たちがどのようにして合格を勝ち取ったのか、2名の体験談を見ていきましょう。

コミュニティ人間科学部に合格したまりなさん

学習法について

引用:パスナビ

高校3年生の1学期までは活動や研究の他、定期テストでの評定維持や英検などの資格取得にも力を入れていました。3年生の春は研究に時間を使い、専門家の先生へのヒアリングや論文講読、小論文対策をメインに行なっていました。夏になるにつれ、今までの活動と研究をまとめ書類作成に移りましたが、ぎりぎりだったのでもう少し早く始められるといいと思います。出願終了後は面接対策も兼ね、研究を進め続けながら、小論文と面接など2次試験対策を行いました。

1・2年生へのメッセージ

正直、総合型対策は早ければ早いほどいいです。自分はどんなことに興味があるのか、そのために今継続してやっておくといいことは何かを考え少しでも行動できるとまわりと差が付くと思います。また、やりたいことを明確にすることや将来の夢を決めることはそう簡単ではありません。なのでまず、大学や学部を見て、「知る」ことから始めてもいいと思います!

合格の秘訣は、高校1年生からの徹底した情報収集と、興味関心を深めるための継続的な活動にあります。

早期からオープンキャンパスに足を運んでいます。複数の大学・学部を比較検討することで、自身の研究したい内容と大学のカリキュラムが一致する志望校を見つけ出しました。

「なぜこの大学でなければならないのか」という明確な志望動機が、説得力のあるアピールにつながったと言えるでしょう。

また、高校3年間をとおして「活動の整理→研究→書類作成→面接対策」という段階的な対策は、総合型選抜の王道です。特に、専門家へのヒアリングや論文講読といった、高校の授業外での主体的な学びが評価につながっています。

法学部に合格したキムチさん

学習のスケジュール

引用:パスナビ

3年7月までは、平日は1時間。週末両日とも部活があったため、3時間程度でした。一般的な高校生と比べたら少ないですが、その分授業をしっかり受け、テストの準備もしていたため、少ない勉強時間でも基礎が定着していたのかと思いました。

学習法について

基礎が一番大切だと言えます。英単語が分からなかったらもちろん英文を理解することは不可能です。現代文、古典でも同じことが言えると思います。模擬試験受験後は、一喜一憂することなく、どうして間違えたのか、どうしたら正答に導けたのかを分析し、自分の立ち位置を確認していました。

1・2年生へのメッセージ

志望校や進路が決まってない人もいると思います。しかし、焦ることなく、便利な世の中でなので色々な方法を活用しながら情報を収集してみてください。受験は情報戦とも言われてますからね。

合格のポイントは、部活動と両立しながら日々の授業と基礎学習を徹底し、高い評定平均を確保したことです。

3年生の夏まで野球部で活動しながらも、隙間時間を活用して予習復習を欠かさず、定期テストで高得点を維持しました。学習法においては「基礎が一番大切」ということで、英単語や古文単語など基本的な知識の定着を重視していました。

模擬試験の結果に一喜一憂せず、間違えた原因を分析して次に活かすという冷静な自己分析力も、合格を支えた重要な要素です。

忙しい中でも、大学紹介動画を見るなどしてモチベーションを維持する工夫も、受験生活を乗り切る上で参考にしましょう。

青山学院大学の自己推薦に合格する対策法

ここからは次のトピック別に、青山学院大学の自己推薦に合格する対策法を解説します。

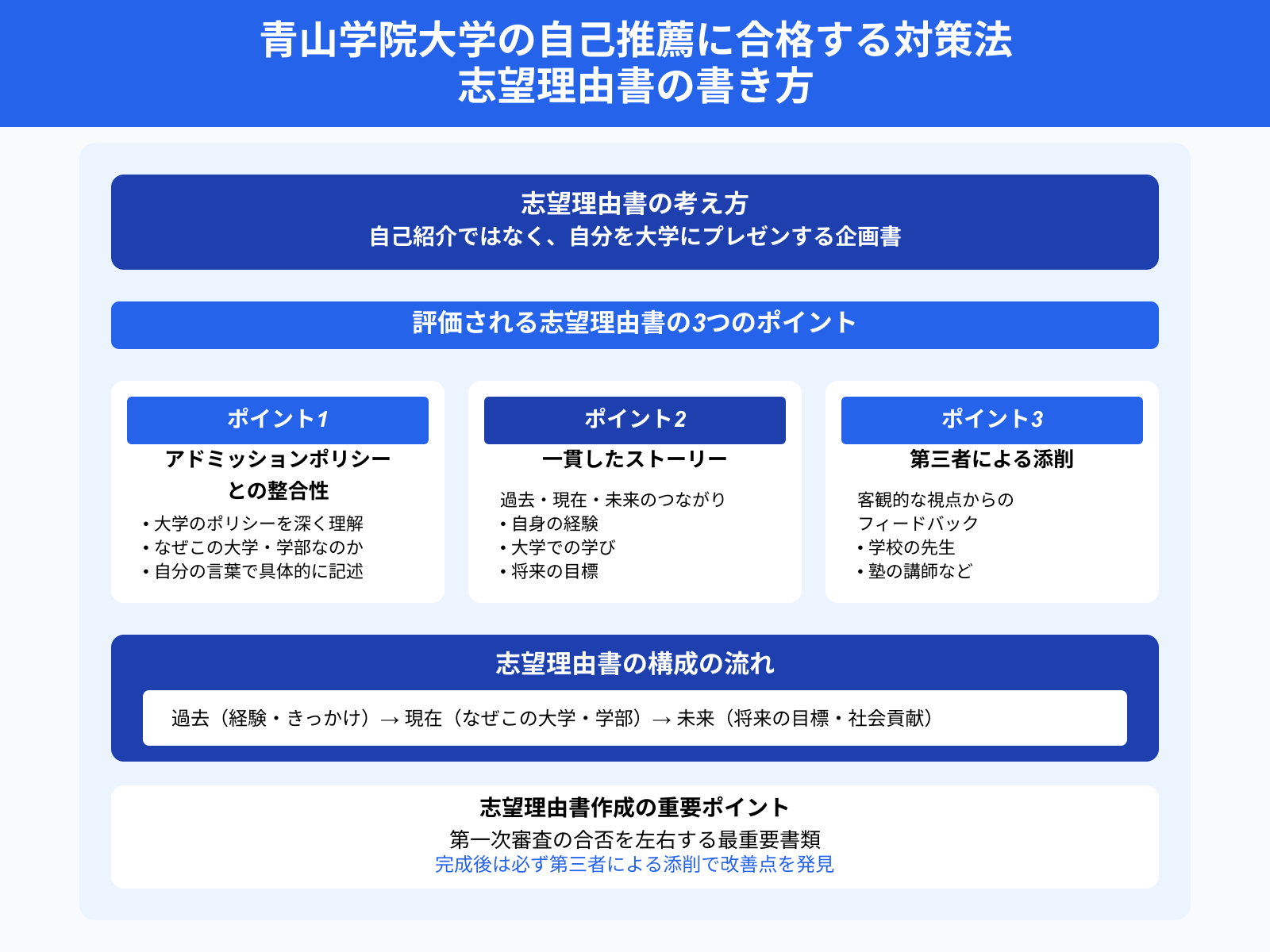

志望理由書の書き方

志望理由書は、第一次審査の合否を左右する重要な書類です。自己紹介ではなく、自分という人間を大学にプレゼンテーションするための企画書と捉えましょう。評価される志望理由書を作成するには、次のポイントが重要です。

まず大学のアドミッションポリシーを深く理解し、それに沿った内容で構成することが大前提です。なぜ青山学院大学でなければならないのか、なぜその学部・学科で学びたいのかを、自身の言葉で具体的に記述する必要があります。

次に、自身の経験と大学での学び、そして将来の目標を一貫して伝えることが求められます。過去・現在・未来のつながりを明確に示しましょう。

最後に、完成した志望理由書は必ず第三者に添削してもらってください。学校の先生や塾の講師など、客観的な視点からフィードバックをもらうことで、自分では気づけなかった改善点が見つかり、より説得力のある文章に仕上がります。

総合型選抜における志望理由書の書き方をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

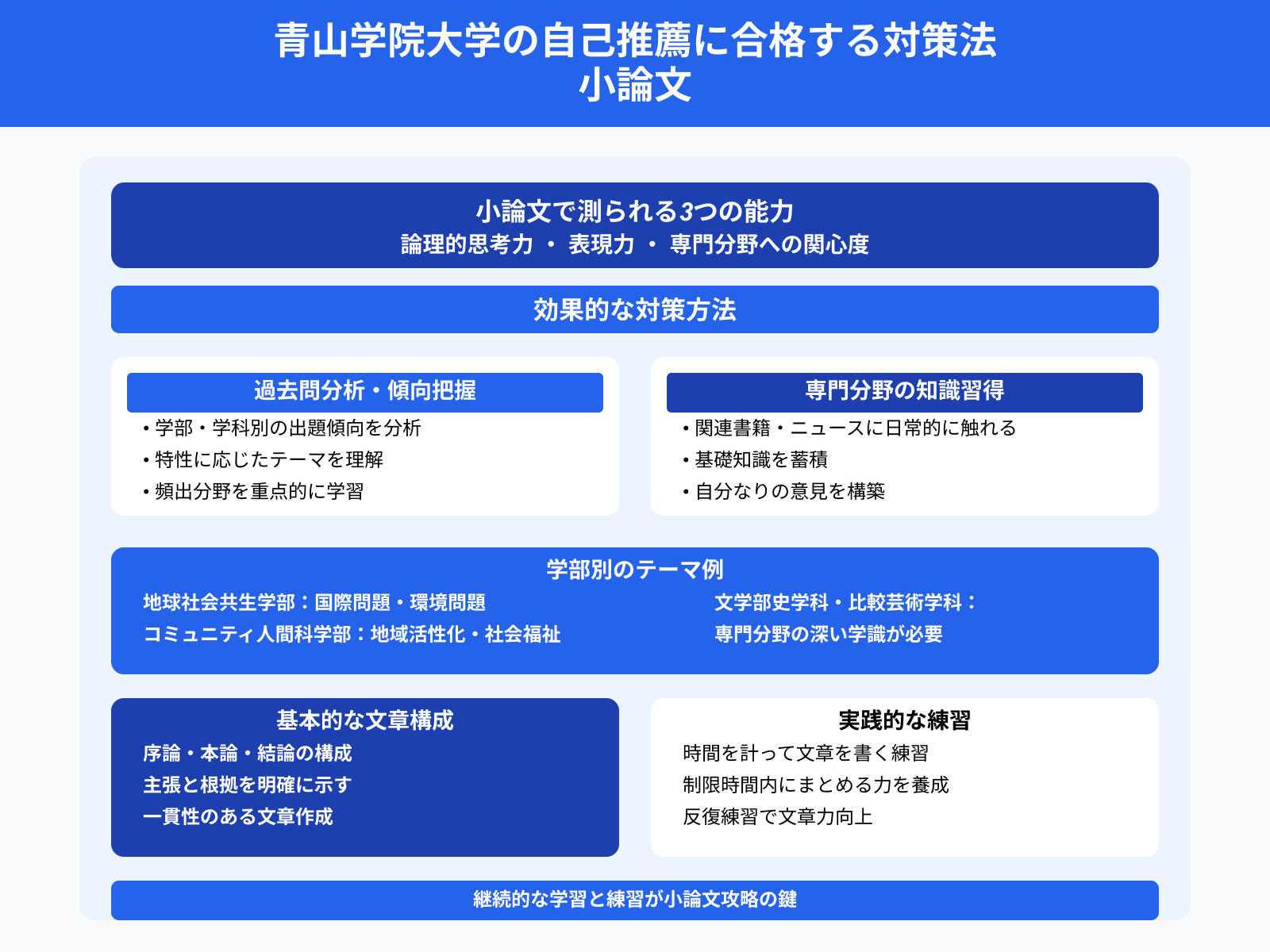

小論文

自己推薦の第二次審査で課される小論文は、論理的思考力、表現力、そして専門分野への関心度を測るための試験です。学部・学科の特性に応じたテーマが出題されるため、過去問を分析し、傾向を掴んだ上での対策をしましょう。

志望する学部・学科の学問分野に関連する書籍やニュースに日頃から触れ、基礎知識を蓄えておくことが重要です。例えば、地球社会共生学部であれば国際問題や環境問題、コミュニティ人間科学部であれば地域活性化や社会福祉といったテーマについて、自分なりの意見を構築する練習をしておきましょう。

基本的な小論文の書き方をマスターする必要もあります。「序論・本論・結論」の構成を意識し、主張と根拠を明確に示しながら、一貫性のある文章を作成する訓練を積んでください。

時間を計って実際に文章を書く練習を繰り返し、制限時間内に考えをまとめる力を養うことも大切です。特に文学部史学科や比較芸術学科では、専門分野の知識を問う論述試験となるため、より深い学識が求められます。

総合型選抜における小論文試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

小論文-1.png)

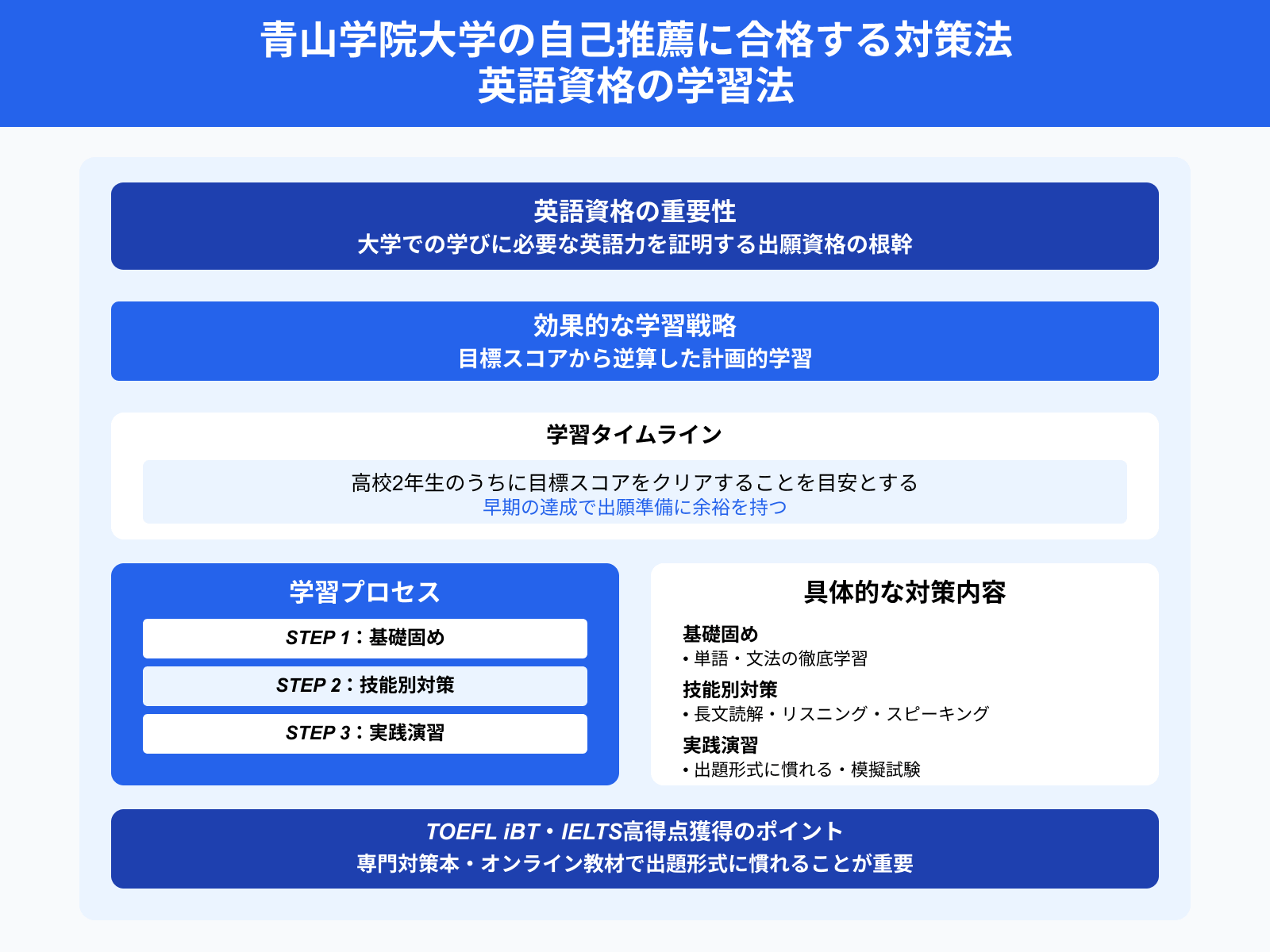

英語資格の学習法

青山学院大学の自己推薦で求められる英語資格は、計画的に学習して基準スコアを達成しましょう。大学での学びに必要な英語力を証明する、出願資格の根幹をなす要素だからです。

目標スコアから逆算して、効率的な学習計画を立てることが重要です。例えば、高校2年生のうちに目標スコアをクリアすることを一つの目安とします。

単語・文法などの基礎固めから始め、長文読解やリスニング、スピーキングなどの技能別の対策へと進めていきましょう。特に、複数の技能が評価されるTOEFL iBTやIELTSは、専門の対策本やオンライン教材を活用し、出題形式に慣れておくことが高得点獲得のポイントです。

なお、英語資格の代表とも言える英検取得についてもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

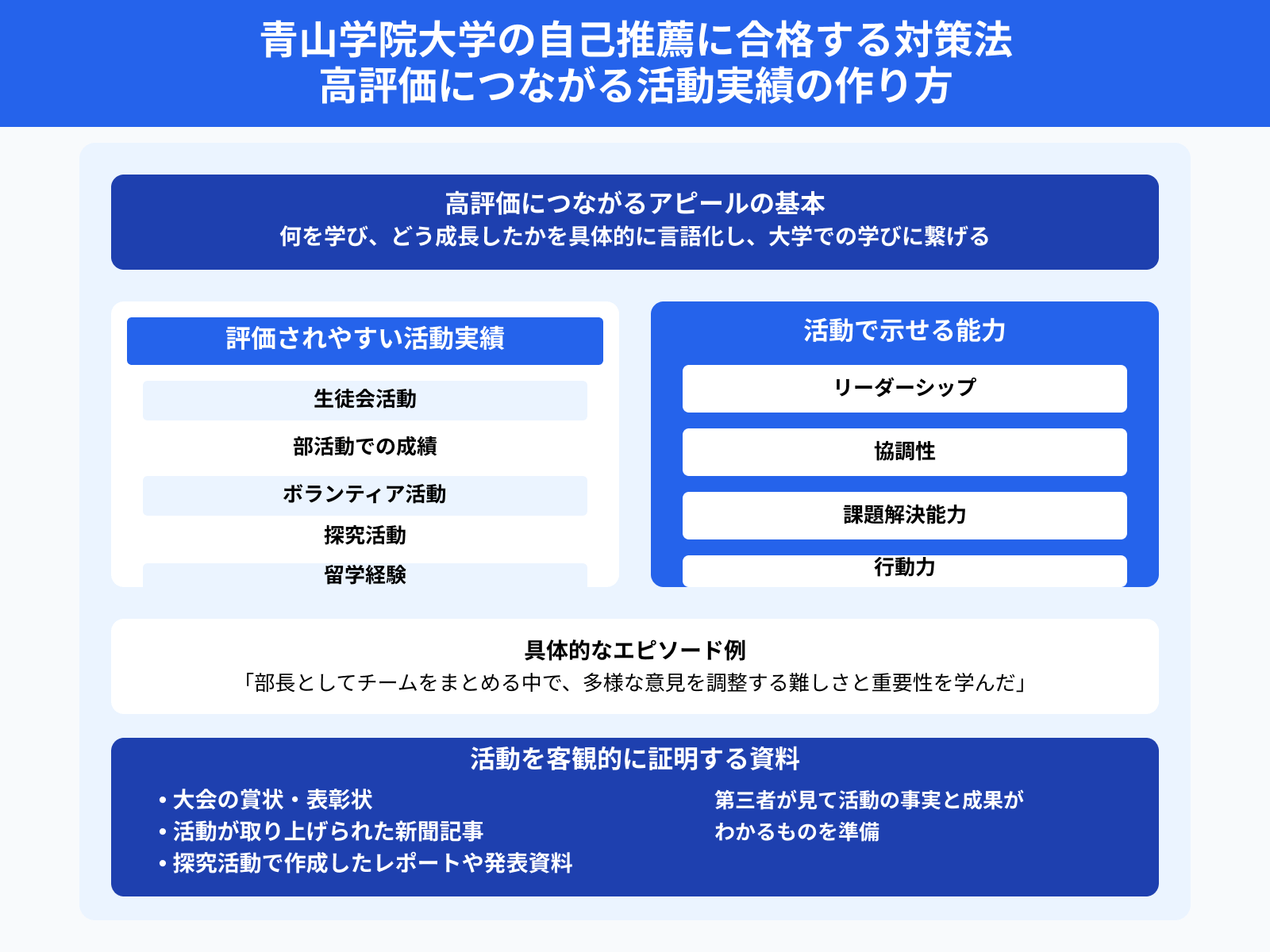

高評価につながる活動実績の作り方

自己推薦で高評価を得るためには、活動経験を通じて何を学びどう成長したかを具体的に言語化し、大学での学びに繋げるかをアピールすることが重要です。

評価されやすい活動実績として、下記が挙げられます。

- 生徒会活動

- 部活動での成績

- ボランティア活動

- 探究活動

- 留学経験

上記の活動は、リーダーシップ・協調性・課題解決能力・行動力を示す客観的な指標となります。「部長としてチームをまとめる中で、多様な意見を調整する難しさと重要性を学んだ」というように、具体的なエピソードを交えて語ることで、活動の価値を伝えることができます。

活動実績を客観的に証明するための資料を準備することも忘れてはいけません。下記のような第三者が見て活動の事実と成果がわかるものを整理しておきましょう。

- 大会の賞状

- 活動が取り上げられた新聞記事

- 探究活動で作成したレポートや発表資料

客観的な資料が、説得力をさらに高めてくれます。実績がなくて悩んでいる人は、次の記事も参考にしてください。

まとめ

本記事では、青山学院大学の自己推薦の特徴から出願条件、具体的な対策法までを解説しました。

自己推薦は3学部で実施され、倍率は約2.9倍から4.4倍です。合格するには、大学のアドミッションポリシーを理解し、厳しい出願条件をクリアすることが必須です。その上で志望理由書や小論文、面接といった各選考でアピールしていきます。

本記事で紹介した合格者の体験談や対策法を参考に、早期から計画的に準備を進め、合格を目指してください。