この記事では、高校2年生から総合型選抜の合格を目指す具体的な手順を解説します。

「総合型選抜試験に向けた準備を進めたいけど、何から始めればいいんだろう?」

「志望校は決めておいた方がいいのかな…」

「面接や小論文でアピールするにはどんな実績が必要なのかな?」

大学受験を意識し始めたものの、準備の手順がわからず不安に思う高校2年生は多いですよね。

総合型選抜は学力試験だけでなく、書類や面接を通して受験生の人柄や実績が評価される入試方式です。だからこそ、今のうちから自分の強みや興味を深めておくことが大切です。志望校が明確でなくても、今から準備をすれば合格を目指せます。

そこで本記事では、高校2年生から総合型選抜の合格を目指す具体的な手順を解説します。試験内容の把握から志望校選び、実績づくりまでの手順を6つのステップにまとめています。ぜひ参考にしてください。

- 志望校を絞り試験内容や出願条件を把握しておく

- 活動実績実績は高2から積み重ねておく

- 面接・小論文などの試験対策は高3の春までに始める

なお、総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

高校2年生の今から何をすべきか

高校2年生の段階から総合型選抜に向けて動き出すと、活動実績づくりや書類の下準備を余裕をもって進められます。学力だけでなく、自己PRの材料を増やしやすい時期でもあるため、早めにスタートを切っておくのがおすすめです。

ここでは次の2つのトピック別で総合型選抜試験に向けていつ、何をすべきかを解説します。

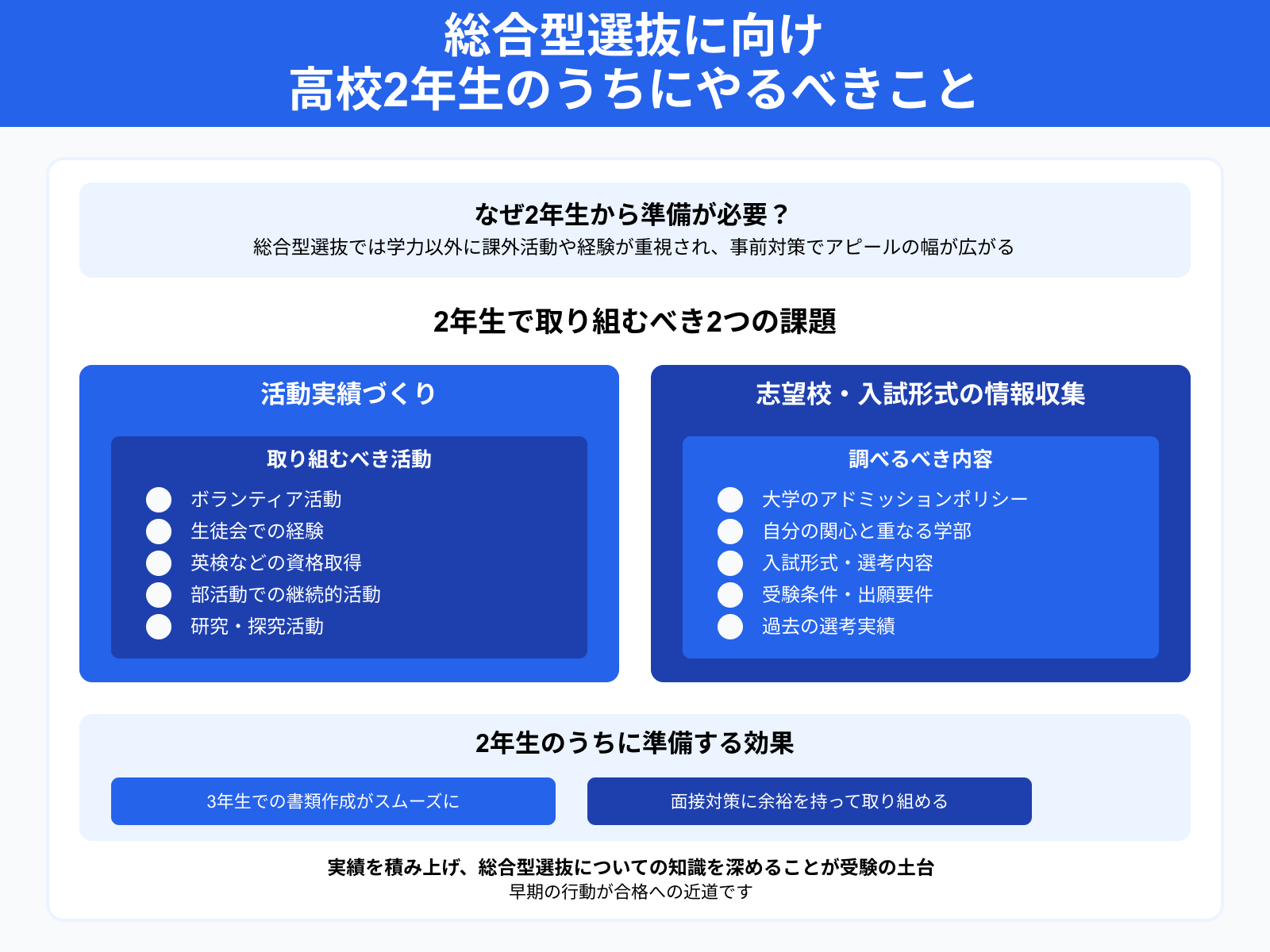

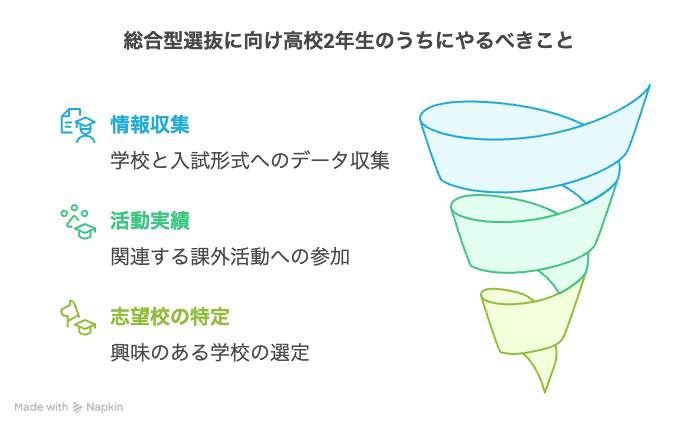

2年生のうちにやるべきこと

高校2年生のうちに、活動実績づくりと志望校・入試形式の情報収集をしておきましょう。

総合型選抜では学力以外に課外活動や経験が重視され、事前に対策できるほどアピールの幅が広がるからです。実績や情報収集は次のことが挙げられます。

- ボランティア

- 生徒会での経験

- 英検などの資格取得

- 大学のアドミッションポリシーを調べておく

大学の情報については、自分の関心と重なる学部も併せてを見つけておくとよいでしょう。

2年生のうちに行動を起こすことで、3年生での書類作成や面接対策がスムーズになります。実績を積み上げ、総合型選抜についての知識を深めておくことが、受験の土台です。

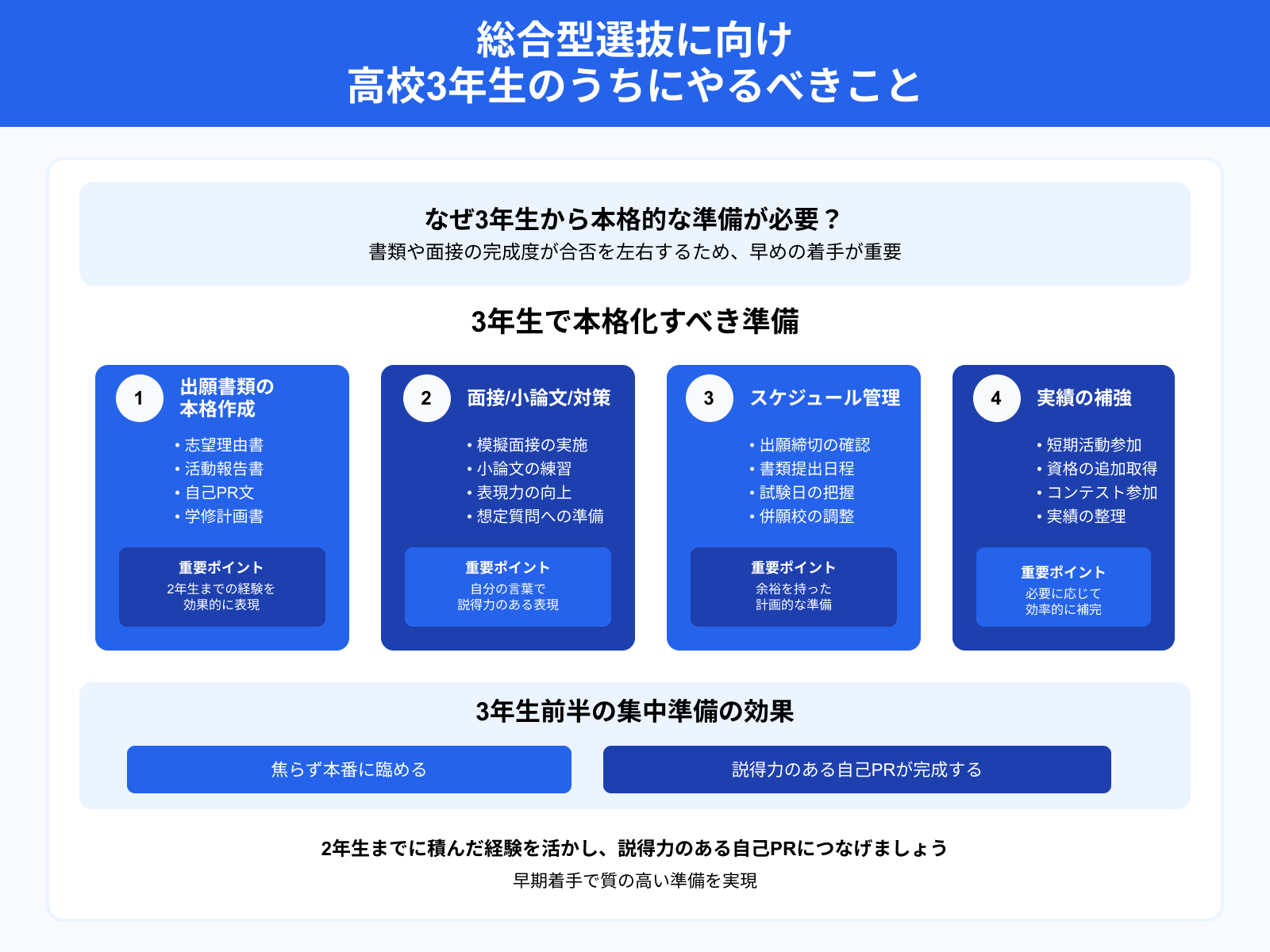

3年生からやるべきこと

高校3年生からは、出願書類の作成と面接・小論文の対策を本格的に進めましょう。

総合型選抜では、書類や面接の完成度が合否を左右するため、早めの着手が重要です。

取り組むべき準備は、次のようなものがあります。

- 志望理由書や活動報告書の作成

- 模擬面接や小論文の練習

- 書類の提出スケジュールを確認

- 必要に応じて短期の活動で実績を補う

3年生の前半に集中して準備を進めることで、焦らず本番に臨めます。2年生までに積んだ経験を活かし、説得力のある自己PRにつなげましょう。

高校3年生から総合型選抜試験に合格する手順を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

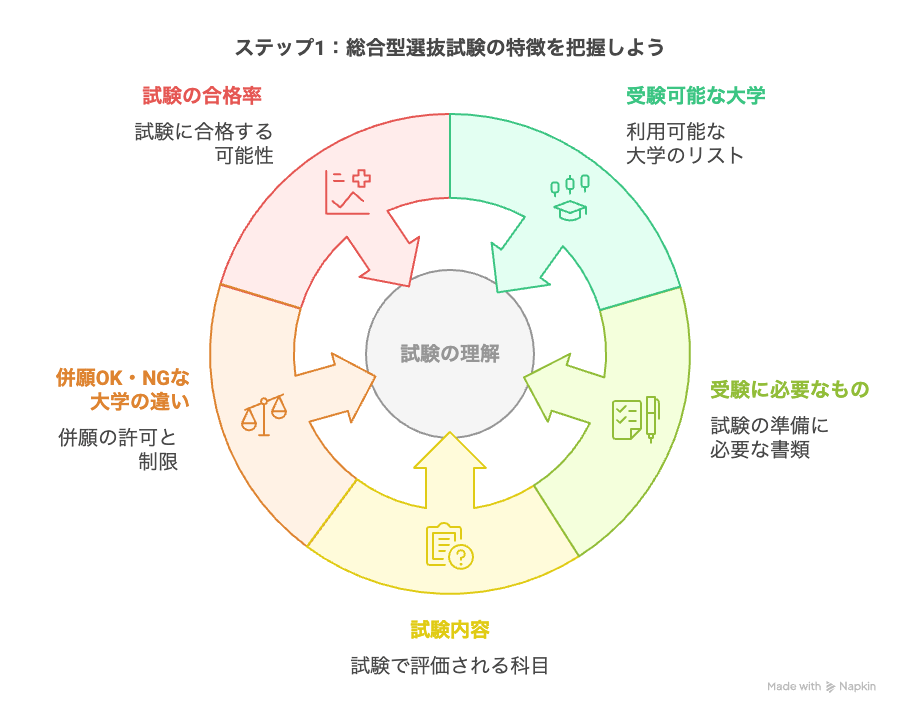

ステップ1:総合型選抜試験の特徴を把握しよう

まずは、総合型選抜とはどのような入試内容なのかを正しく理解しておきましょう。総合型選抜は、大学ごとに求められる基準も違うため、全体像を把握することが大切です。

ここでは、次のトピック別に総合型選抜の特徴を解説します。

受験可能な大学

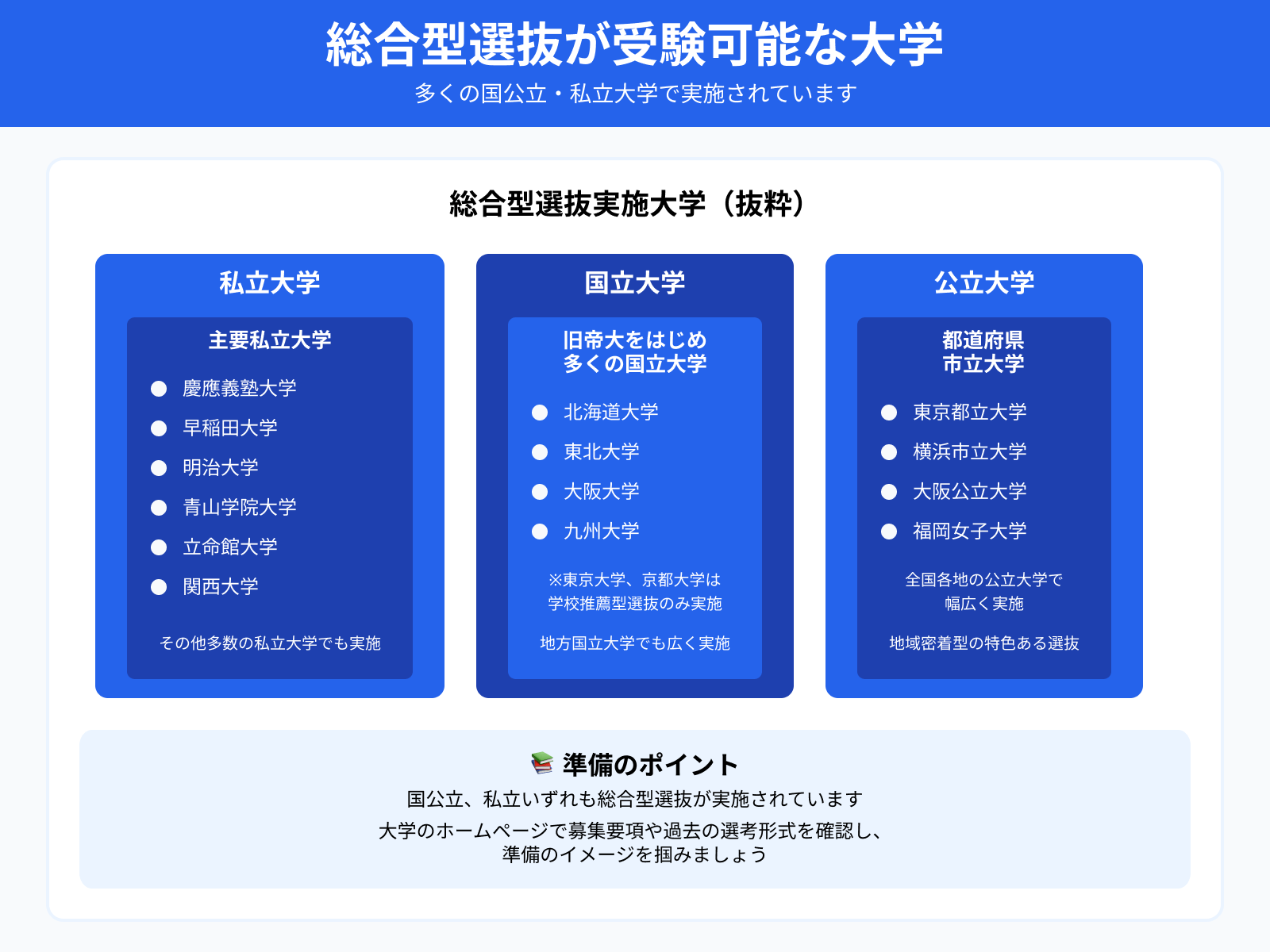

総合型選抜は、多くの国公立・私立大学で実施されています。以下に一部を抜粋して紹介します。

| 受験可能な大学 | |

|---|---|

| 私立大学 | ・慶應義塾大学 ・早稲田大学 ・明治大学 ・青山学院大学 ・立命館大学 ・関西大学 |

| 国立大学 | ・北海道大学 ・東北大学 ・大阪大学 ・九州大学 |

| 公立大学 | ・東京都立大学 ・横浜市立大学 ・大阪公立大学 ・福岡女子大学 |

国公立、私立いずれも総合型選抜が実施されています。大学のホームページで、募集要項や過去の選考形式も確認しておくと準備のイメージが掴みやすくなります。

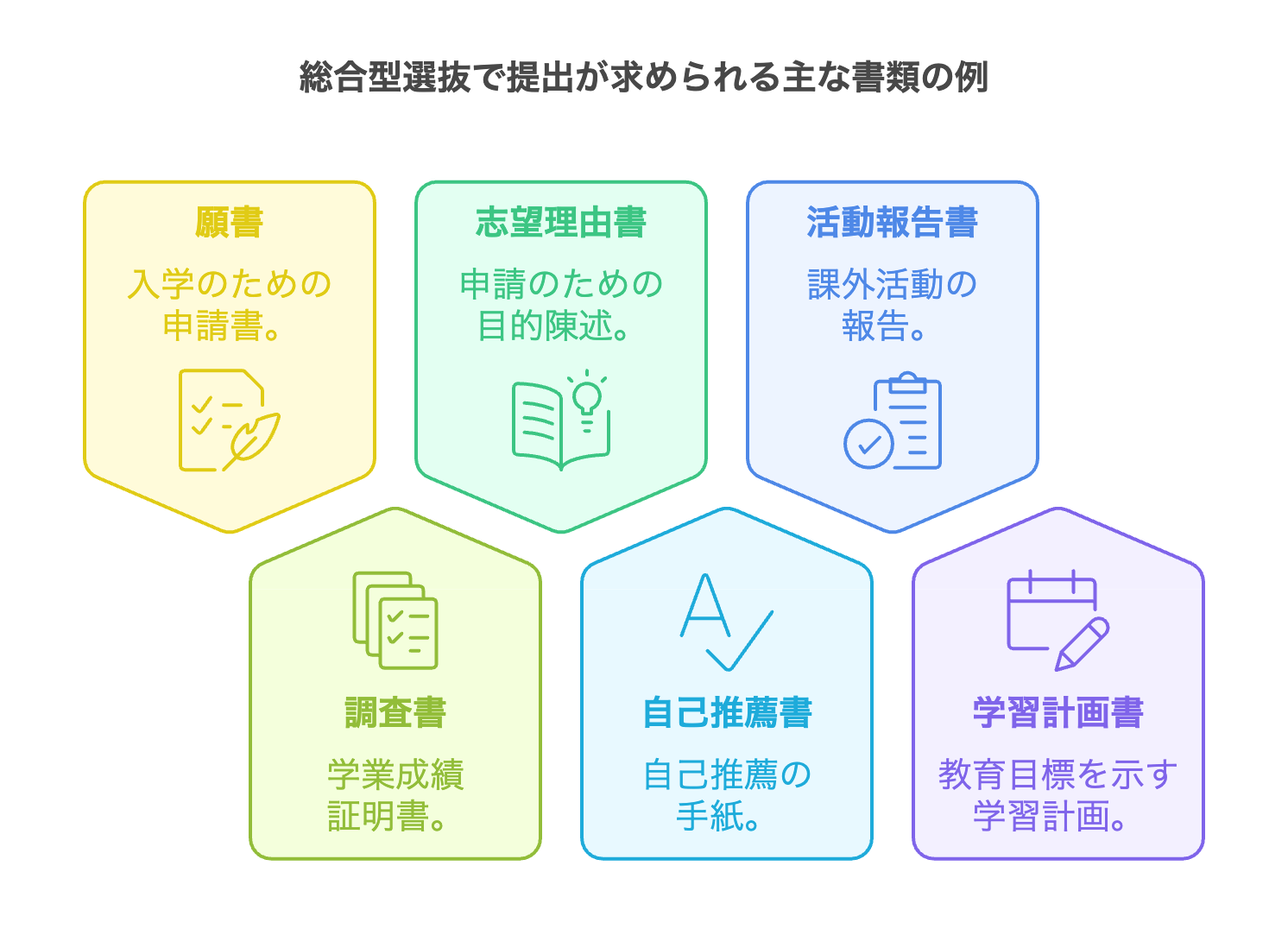

受験に必要なもの

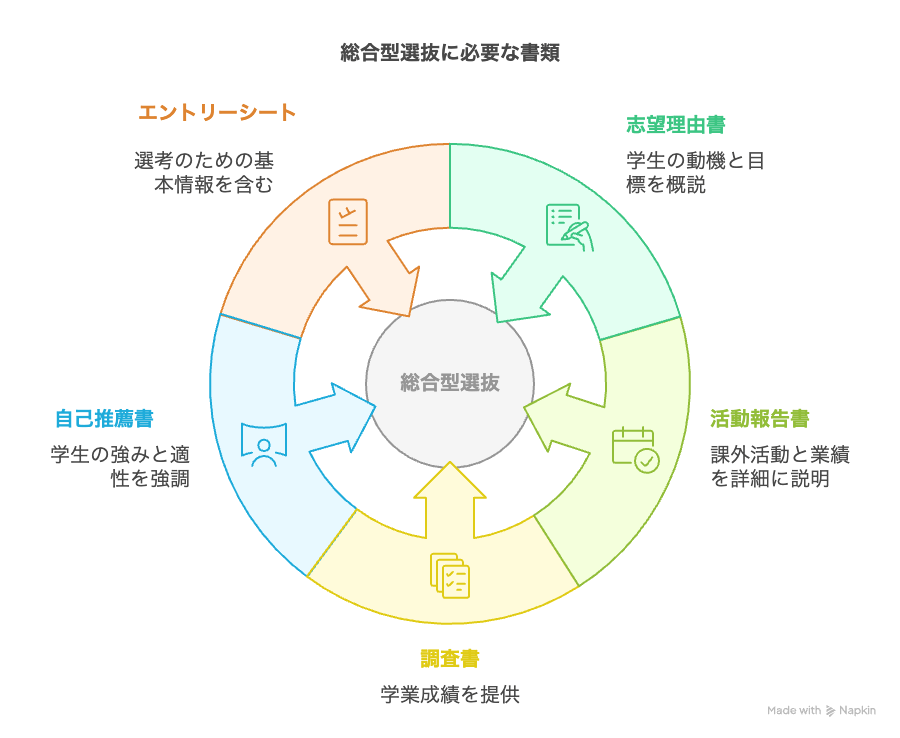

総合型選抜では、一般選抜とは異なる書類や準備が必要です。主に準備すべきものは次のとおりです。

- 志望理由書

- 活動報告書

- 調査書

- 自己推薦書

- エントリーシート

とくに注意したいのが評定(内申点)です。多くの大学で出願条件に評定の基準が設けられており、平均値は4.0前後が目安とされています。希望大学の要項を確認し、基準を満たすように日々の学習にも力を入れましょう。

上記を含め、総合型選抜試験に必要なものをより知りたい人は次の記事を参考にしてください。

また、総合型選抜における評定や内申点の重要性を詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

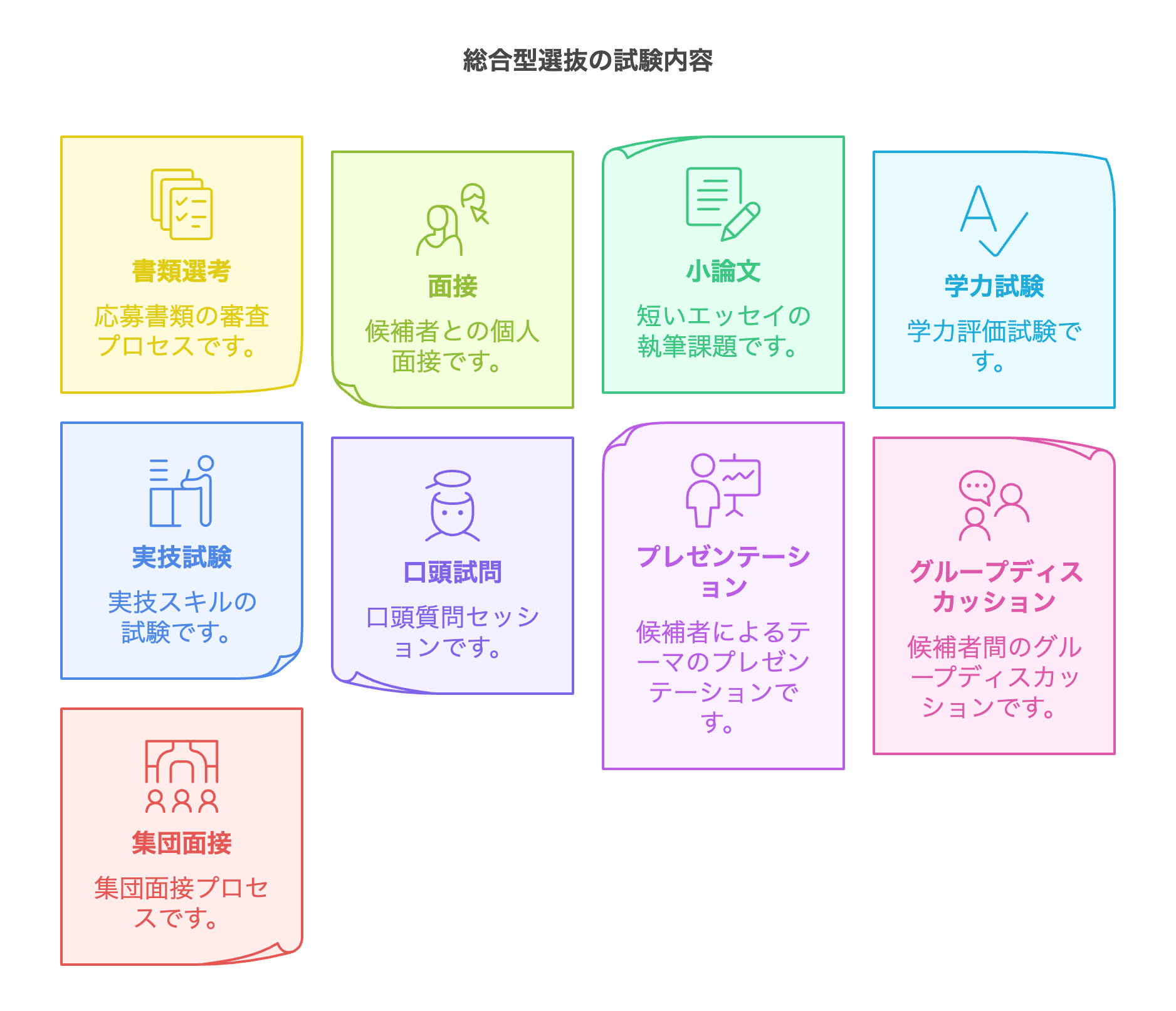

試験内容

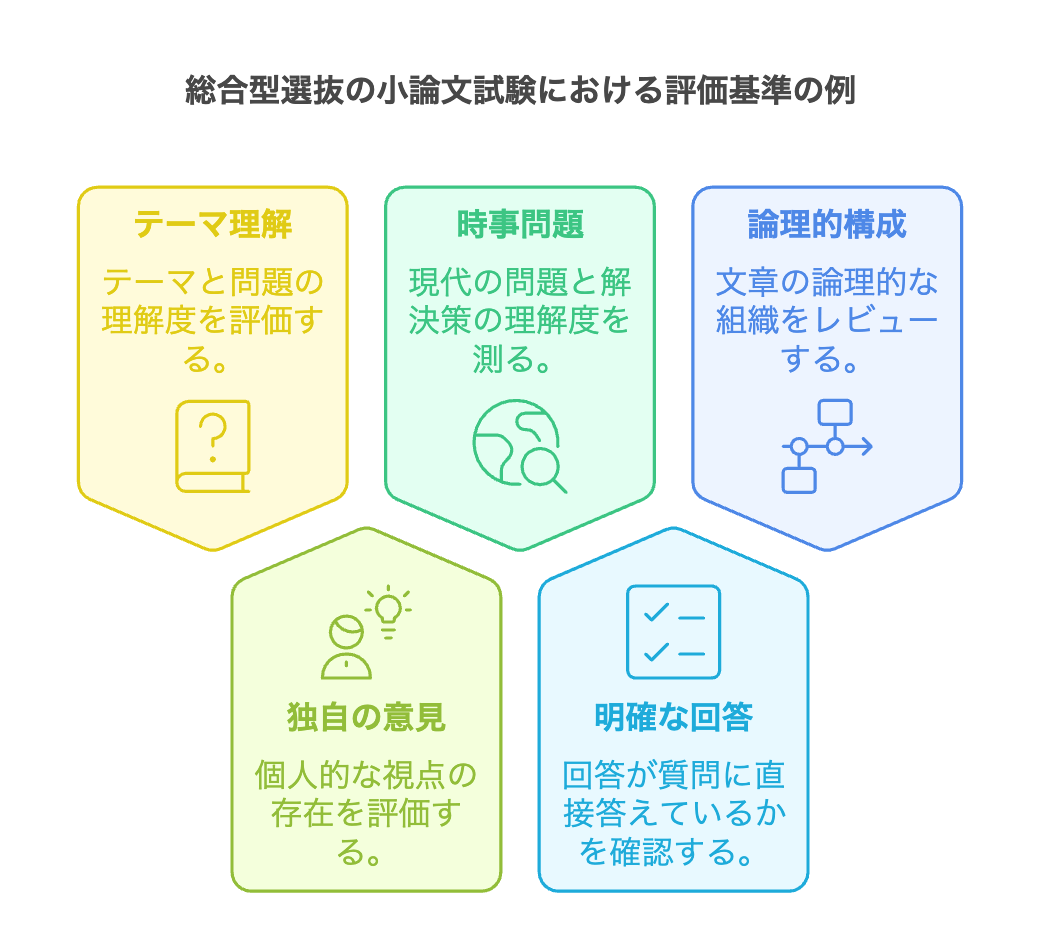

総合型選抜試験では受験生の学力に加え、知識・思考力・表現力や人間性などが問われます。 選考方法は大学によって異なりますが、以下の内容で進められるのが一般的です。

| 選考方法 | 詳細 |

|---|---|

| 書類選考 | ・ほとんどの大学で第一次選考として位置付けられている ・主な提出書類 志望理由書、活動報告書、調査書、自己推薦書、エントリーシート ・提出書類をもとに受験生の学習意欲や目的意識が評価される |

| 面接 小論文 | ・面接 志望動機や将来の目標、学習意欲などが問われ、大学のアドミッションポリシー(求める学生像)との適合性が判断される ・小論文 受験生の思考力や表現力が評価される |

| その他の 評価方法 | ・プレゼンテーション、グループディスカッション、模擬授業のレポート提出などの独自試験を課す大学もある ・共通テストを課す大学もあり、基礎学力も重視されている ・複数の選考方法を通じて、多方の観点から受験生を評価している |

総合型選抜の試験内容をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

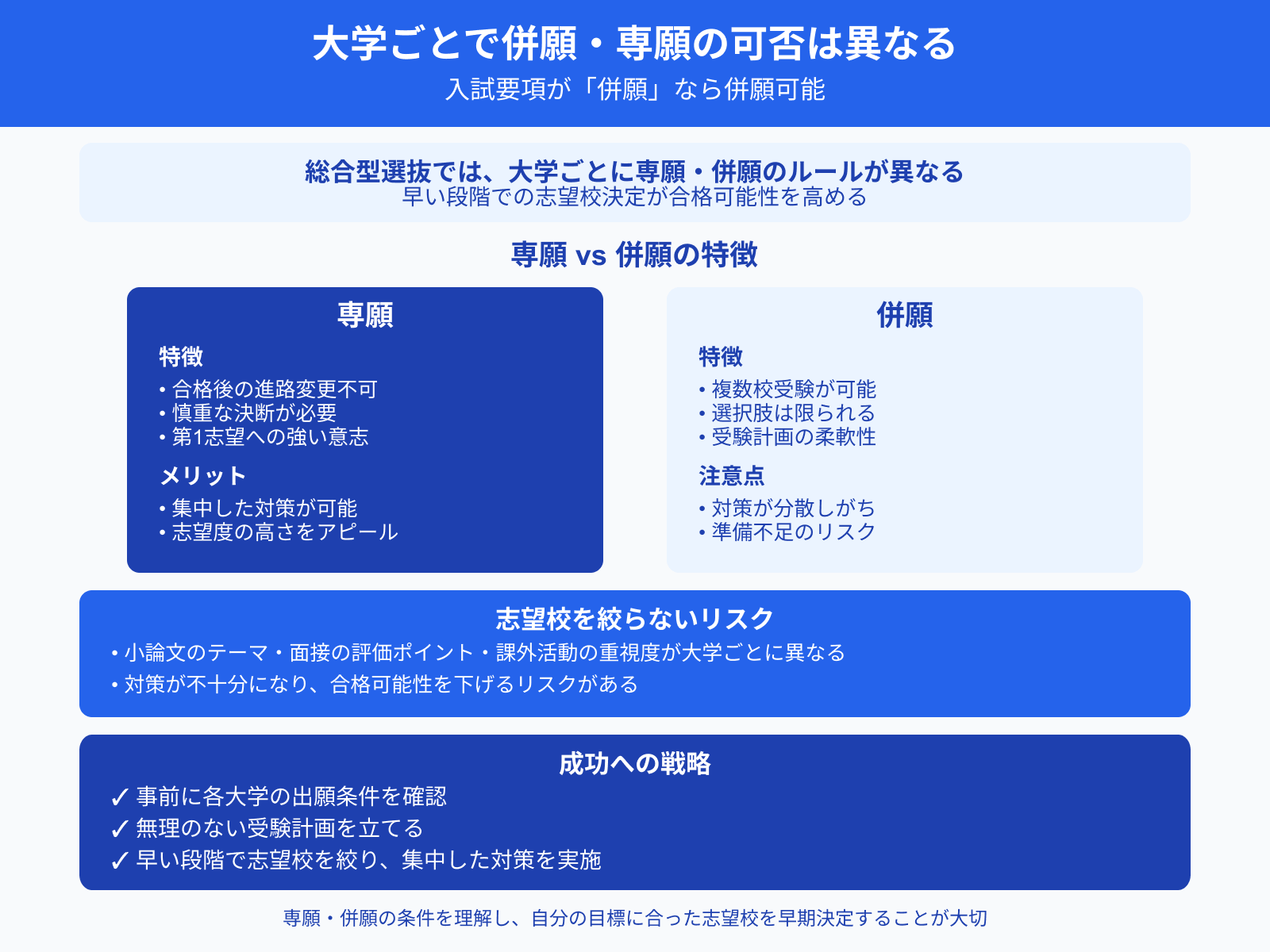

併願OK・NGな大学の違い

総合型選抜には「専願」と「併願」の2つのタイプがあります。出願前に、それぞれの違いを理解しておきましょう。

| 選考方法 | 特徴 |

|---|---|

| 専願型 | ・合格大学への進学が条件 ・他大学と併願不可 |

| 併願型 | ・進学の確約はない ・他大学と併願可能 ・一般選抜との併用も可 |

大学によって「専願のみ可」「併願可」の条件が異なります。専願か併願かによって、出願のタイミングや受験計画が変わるため、必ず募集要項を確認しましょう。

総合型選抜試験を併願可能な大学を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

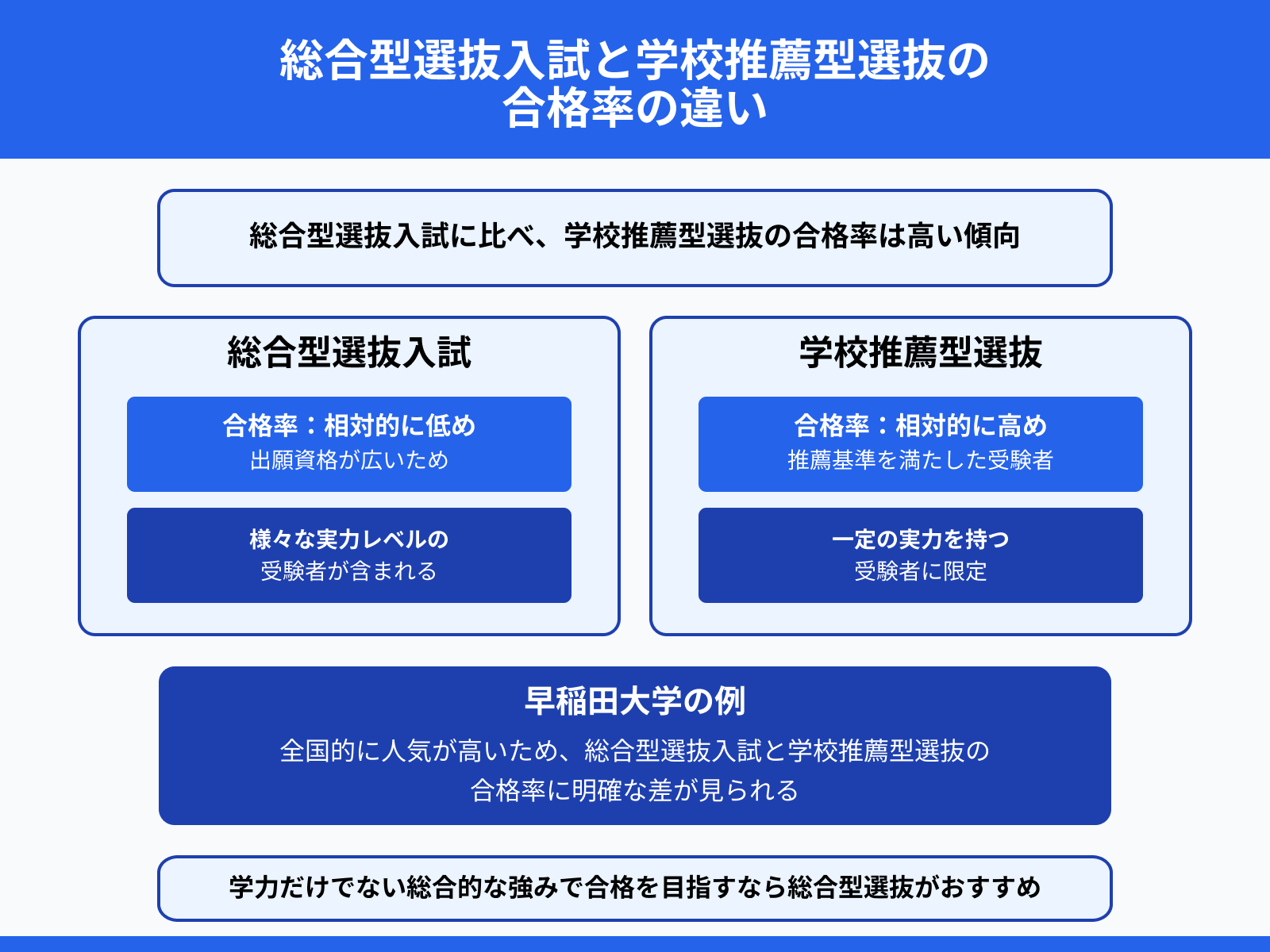

試験の合格率

総合型選抜の合格率は、大学や学部によって大きく異なります。各大学で募集人数や選考基準が異なるうえに、出願条件によって受験者層も変わるからです。

評定基準がある大学では受験者が限られるため、合格率が高くなる傾向があります。反対に、人気の大学や学部では競争が激しく、合格率が低くなることもあります。

慶應義塾大学文学部のように募集人数が120人と比較的多い学部では合格率が40%を超えます。しかし看護学部のように募集が「若干名」となると10%を下回ることもあるのが実情です。

合格率は大学ごとの条件や試験形式によって変わるため、自分が目指す大学・学部のデータを確認しましょう。総合型選抜の合格率をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

ステップ2:志望校を絞り込もう

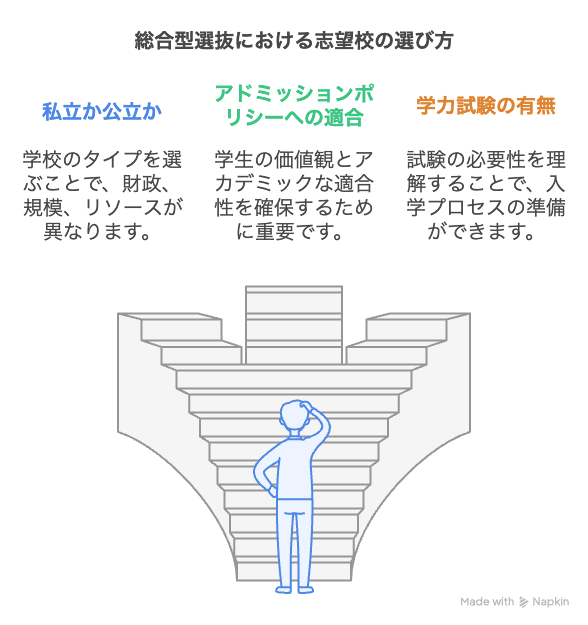

総合型選抜では、自分に合った志望校を早めに絞ることが大切です。大学ごとに出願条件や選考方法が大きく異なるため、準備の内容や対策も変わってくるからです。

やみくもに受験校を増やすのではなく、ポイントを踏まえて志望校を絞りましょう。ここでは、次の3つの視点から志望校選びのポイントを紹介します。

私立か国公立か

志望校を選ぶうえで、私立大学にするか国公立大学にするかは早めに決めておきましょう。私立と国公立では出願時期や必要書類、求められる力が違い、準備のスケジュールに差が出るからです。

国公立大学では共通テストが必要な場合があり、学力対策が必須になることもあります。私立大学では学力試験がない場合が多く、面接や小論文、書類審査の比重が高くなります。

どちらを目指すかによって対策方法が変わるため、早い段階で方向性を定めておくと、効率よく準備を進められます。

なお、次の記事では「倍率が低い」といった条件を踏まえ、国公立・私立別で総合型選抜に受かりやすい大学を紹介しています。総合型選抜で合格できるか不安な人はぜひ参考にしてください。

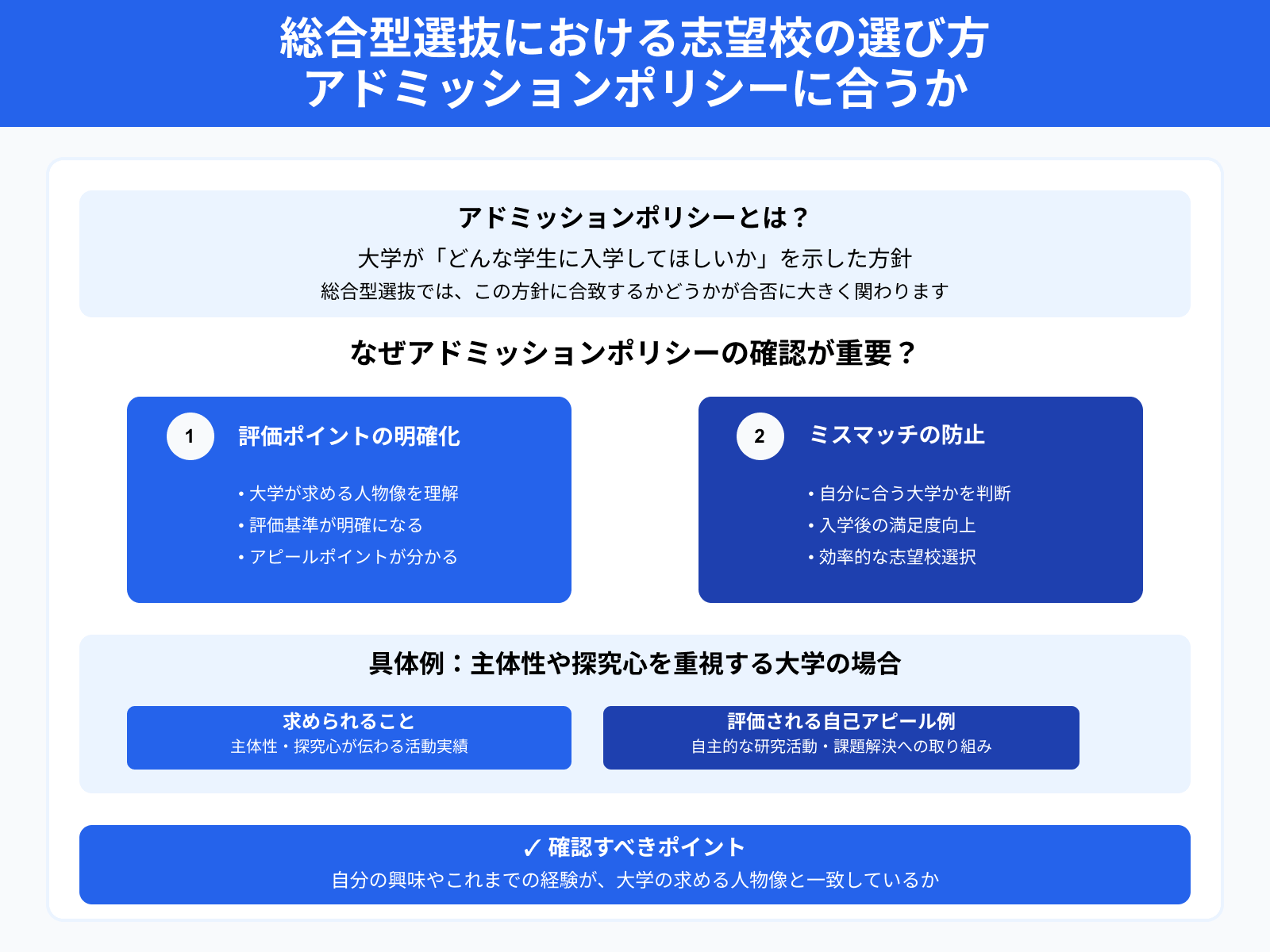

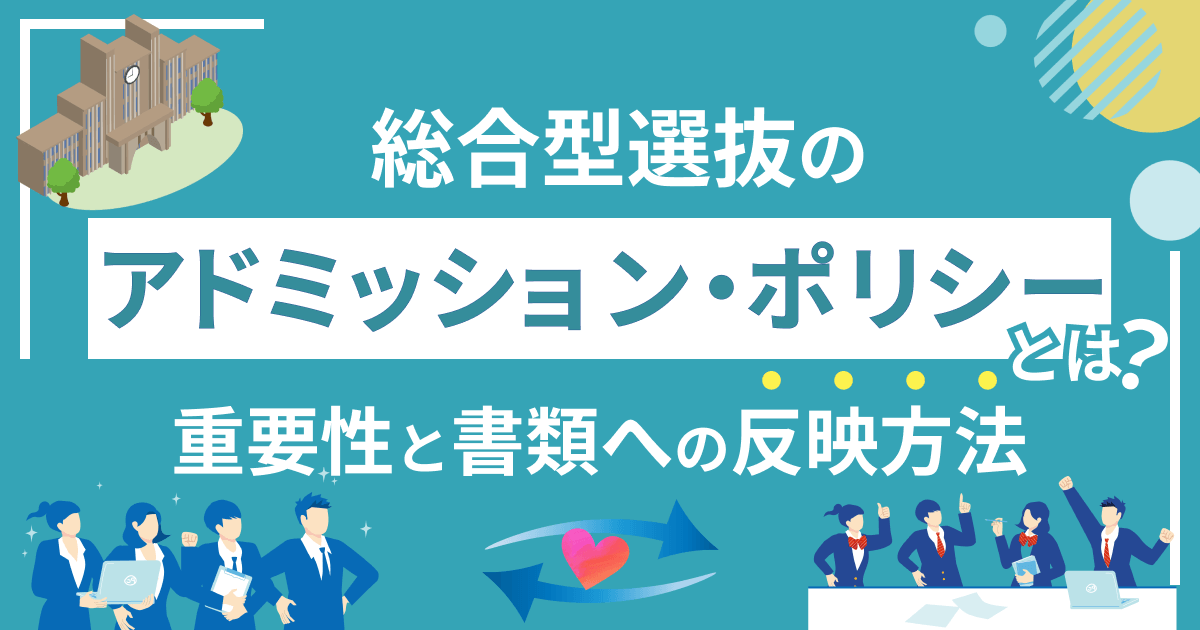

アドミッションポリシーに合うか

アドミッションポリシーとは、大学が「どんな学生に入学してほしいか」を示した方針です。志望校を選ぶ際は、その大学のアドミッションポリシーに自分が合っているかを確認しましょう。

総合型選抜ではこの方針に合致する人物かどうかが、合否に大きく関わります。

たとえば主体性や探究心を重視する大学では、これらの姿勢が伝わる活動実績や自己アピールが求められます。アドミッションポリシーの内容を理解していないと、評価のポイントがずれてしまう可能性もあります。

自分の興味やこれまでの経験が、大学の求める人物像と一致しているかを確認することで、合格に近づけます。総合型選抜におけるアドミッションポリシーの重要性をより詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

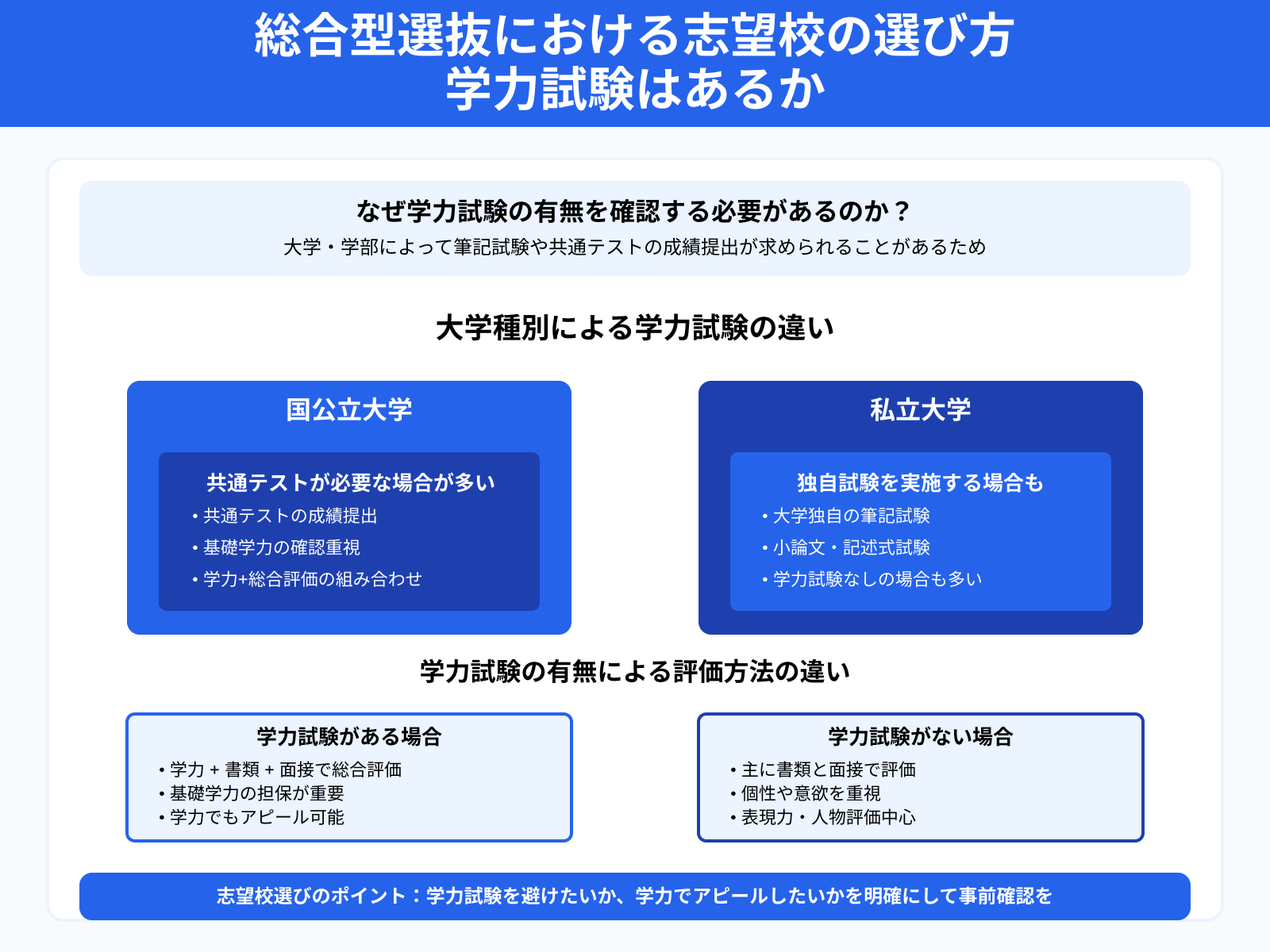

学力試験はあるか

総合型選抜で学力試験が課されるかどうかも確認しておきましょう。大学や学部によっては、書類審査や面接に加えて、筆記試験や共通テストの成績提出が求められることがあるからです。

国公立大学では共通テストが必要な場合が少なくありません。私立大学でも独自の学力試験を実施する大学があります。学力試験を課されない場合は、主に書類と面接で評価されます。

自分が学力試験を避けたいのか、または学力でアピールしたいのかによって、志望校選びも変わってきます。事前に確認しましょう。

総合型選抜における学力試験の評価比重を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

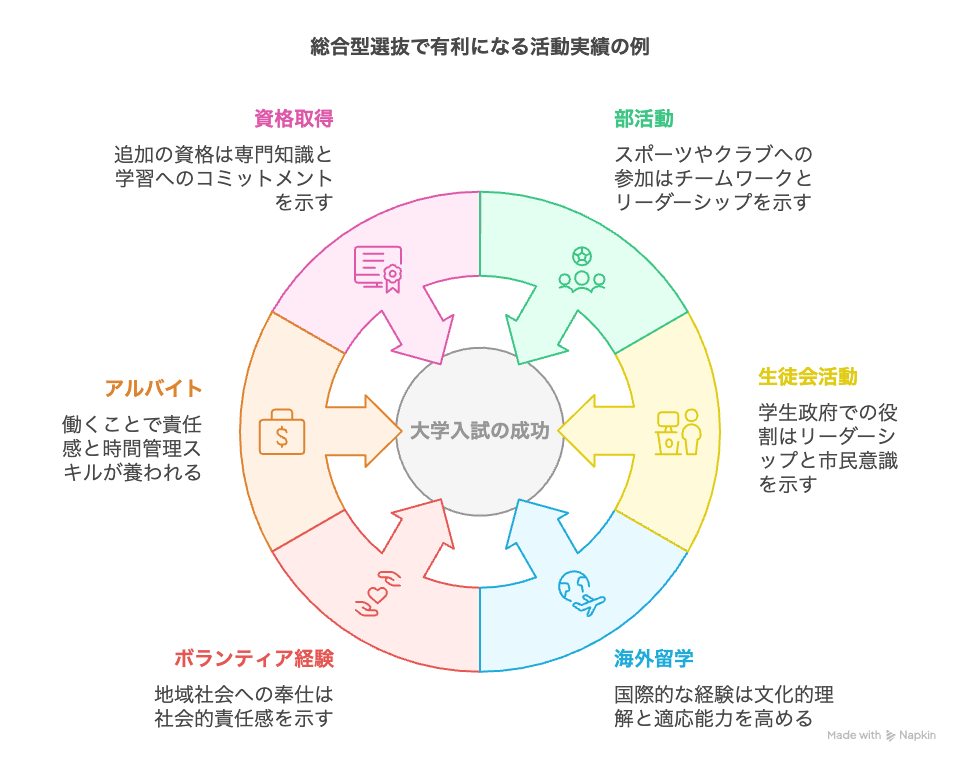

ステップ3:活動実績を積もう

総合型選抜では、これまでの経験や活動実績が重視されます。高校2年生のうちから積極的に取り組むことで、書類や面接でアピールできる材料が増えます。

ここでは、次のような活動の中から、自分に合った活動実績づくりの方法を紹介します。

部活動

総合型選抜では、部活動での経験が実績として評価されます。継続的に努力した経験は、大学が求める主体性や協調性という評価軸に合致するからです。

部長やキャプテンとしてチームをまとめた経験をはじめ、大会成績も評価対象になります。大会出場などの華やかな実績でなくても「後輩指導に注力した」など地道な活動もアピール可能です。

結果よりも取り組む過程や姿勢が評価されます。そのため、高2の今から記録やエピソードを意識して積み上げておくことが大切です。

早稲田大学に合格したYMさんの体験記

吹奏楽部に所属していた。演奏会の実行委員長として、演奏会の構成を考え、外部の業者とのやり取りや部員への伝達を行った部員の意見を取り入れつつ、まとまりのある演奏会になるよう積極的に発言し部員を引っ張った。

マナビジョン早稲田大学

総合型選抜試験における部活の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

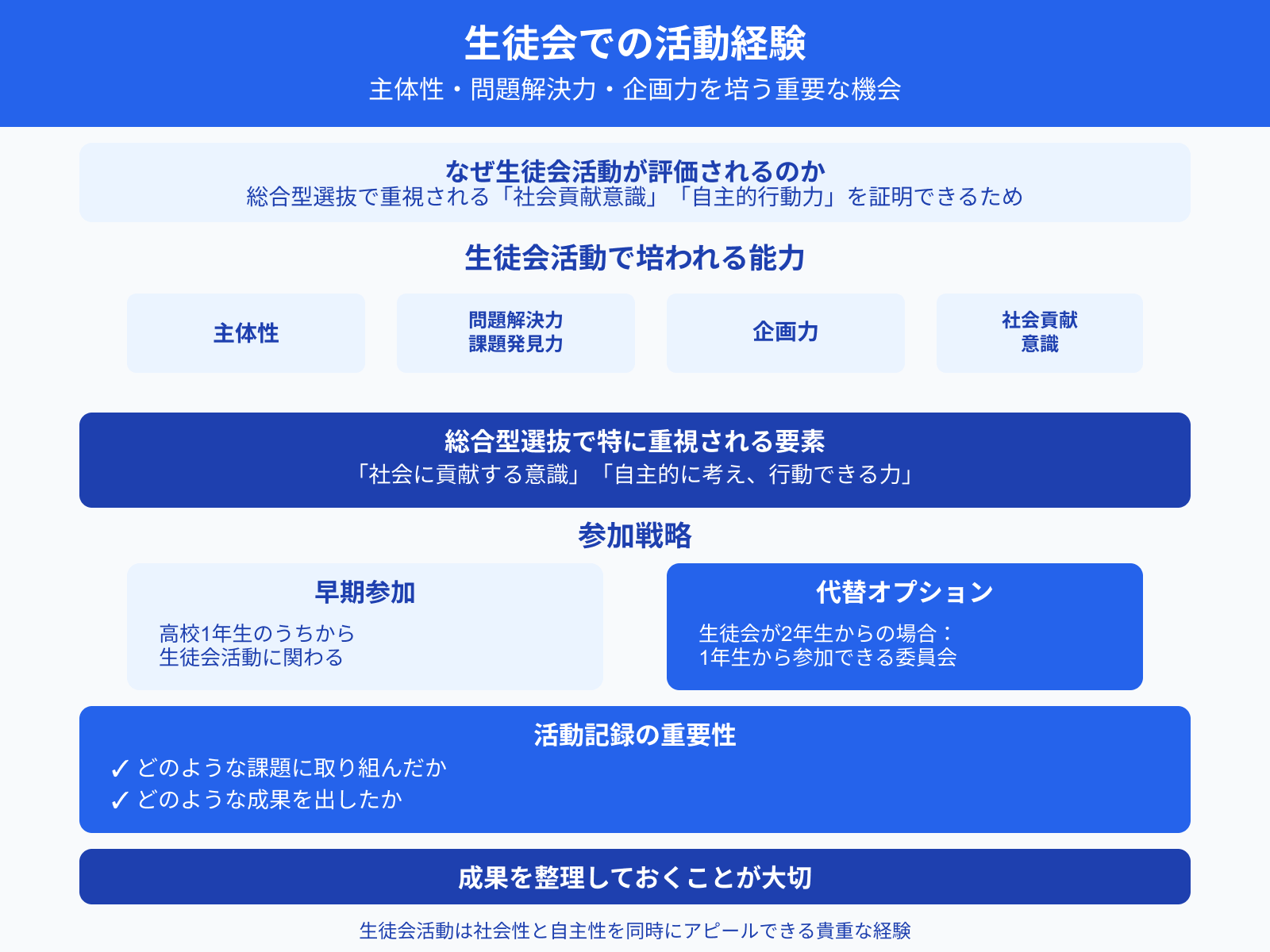

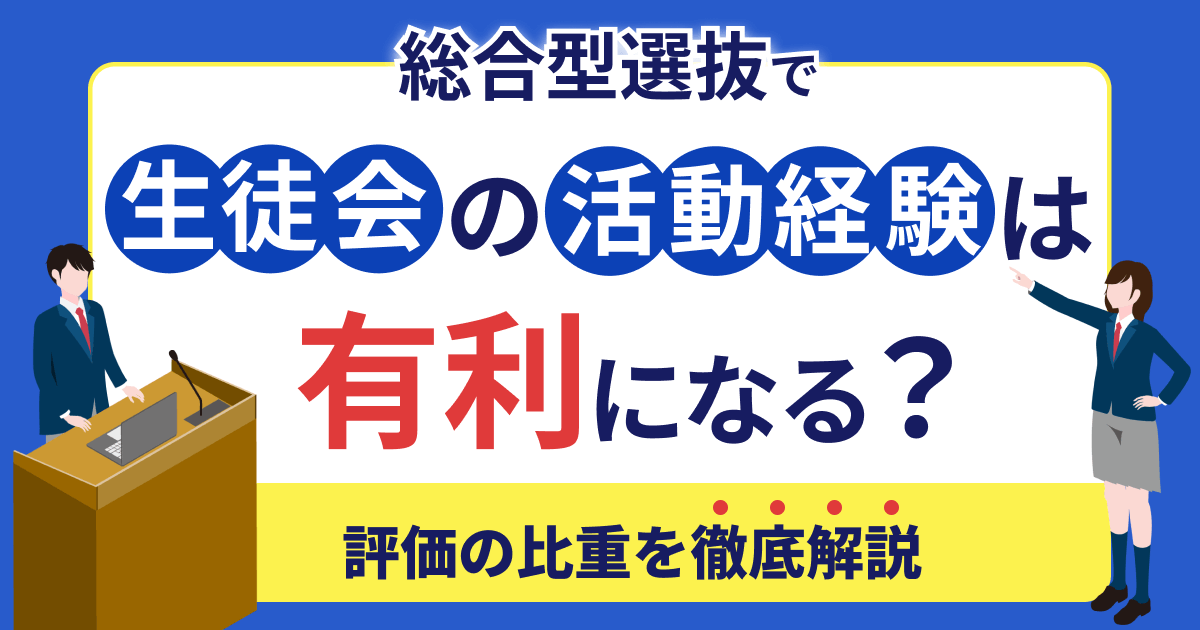

生徒会活動

生徒会での活動経験は、総合型選抜において強みになりやすい実績の一つです。生徒会は学校全体に関わる活動が多く、大学が評価する次のような力を身につけやすいからです。

- リーダーシップ

- 企画力

- 実行力

「行事の運営に関わった」「予算や広報を担当した」「生徒の意見をまとめて提案した」といった経験は、実績として伝えられます。

実際に生徒会の経験を活かして「慶應義塾大学 法学部政治学科」に合格した、受験生の体験談(口コミ)を紹介します。

生徒会での経験から政治に興味を持ち、高校時代は自ら様々なプログラムに参加したり、論文を読み漁るなど、実績作りや専門的知識の定着に努めました。

家庭教師のカカオ

生徒会での経験は、責任感が評価される場面が多くあります。高2の今から参加すれば、十分に実績として活かせます。総合型選抜における生徒会活動の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

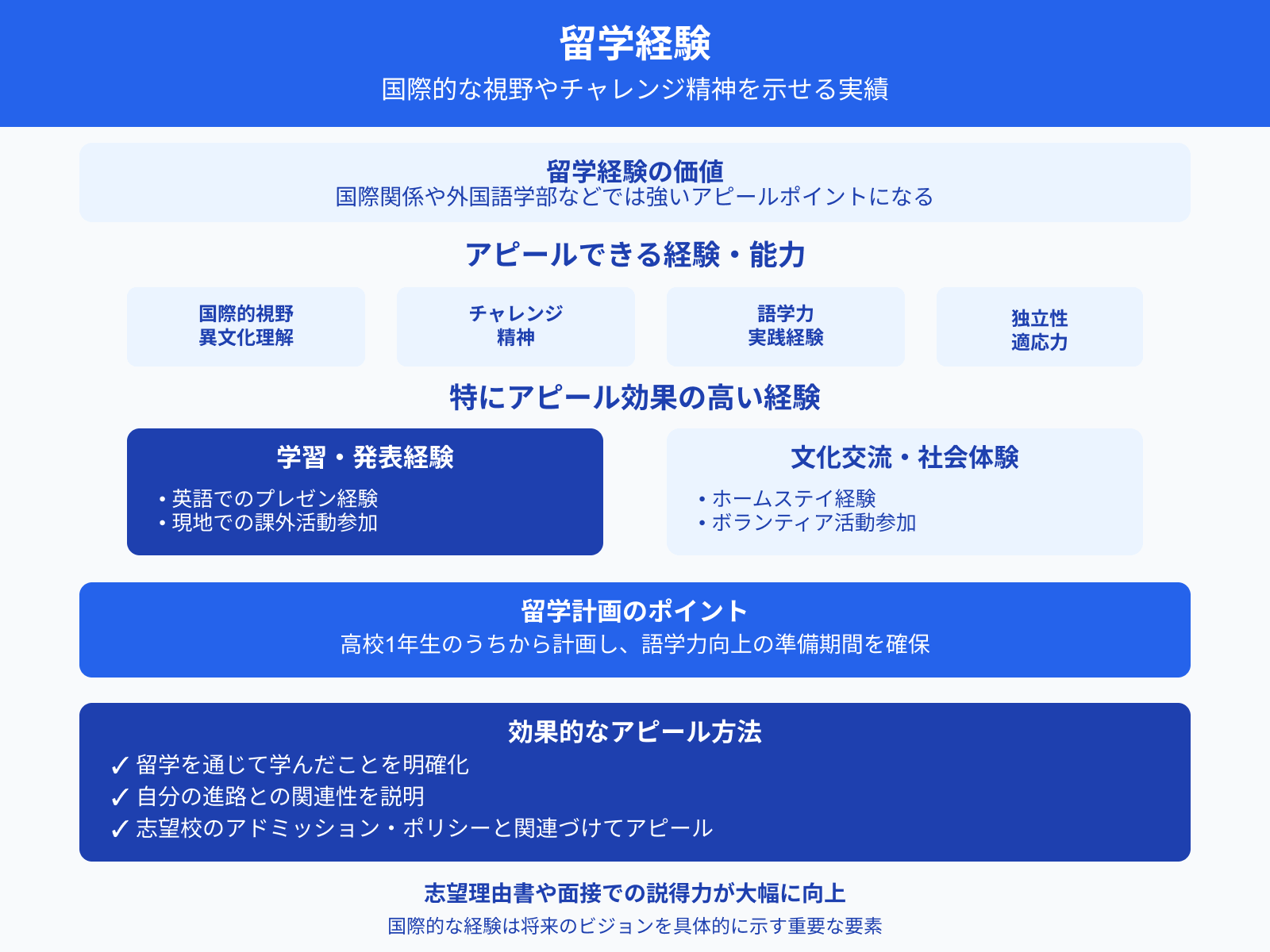

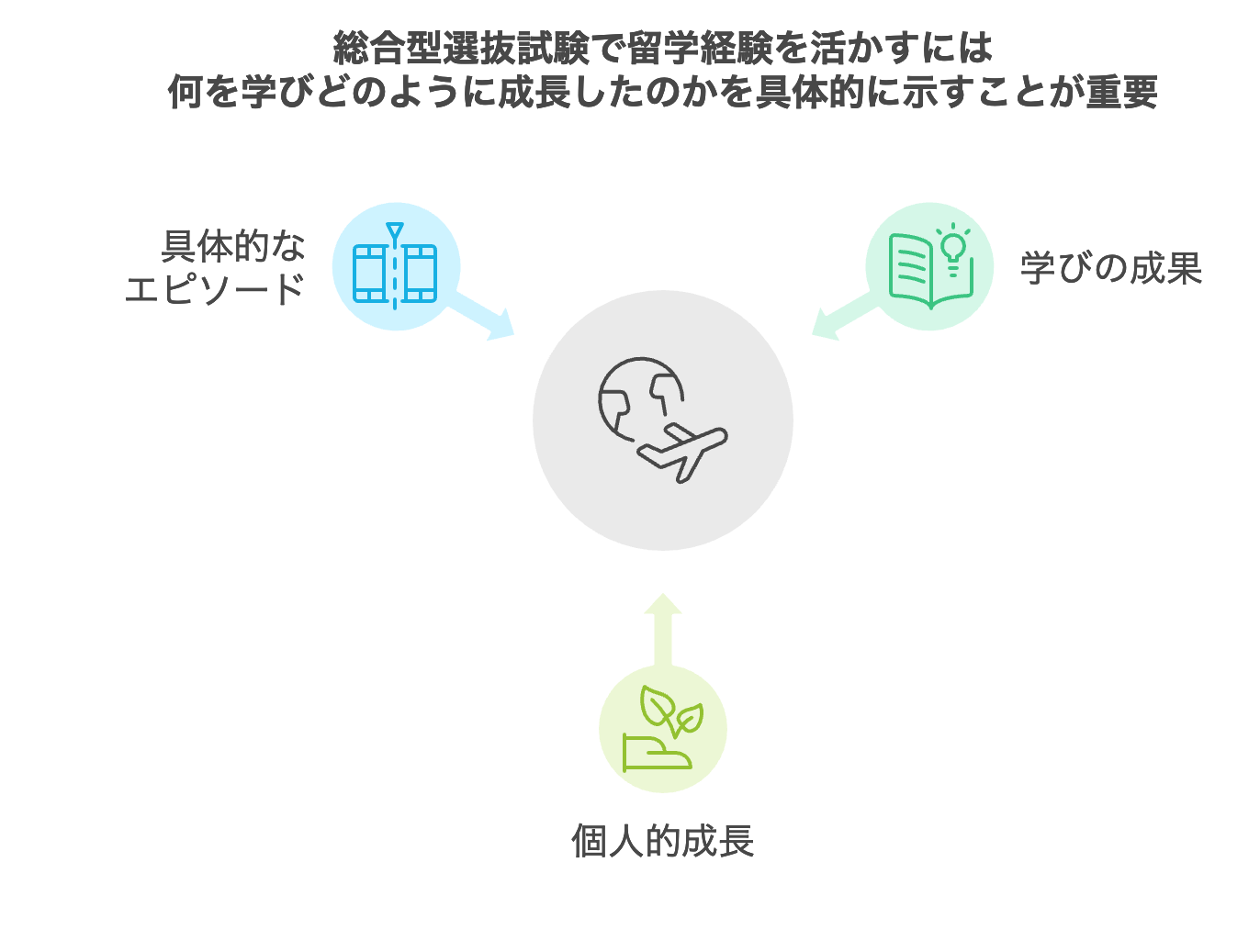

留学

短期でも留学経験があると、総合型選抜では大きなアピール材料になります。高2のうちに参加すれば、受験に間に合う実績になります。

留学では、異文化理解や語学力の習得、主体的な行動など、大学が重視するポイントが身に付くからです。とくに国際系の学部では高く評価されやすいです。

「ホストファミリーと深く交流した」「苦手な英語で積極的にコミュニケーションをとった」とう具体的なエピソードは、自己PRや志望理由書で説得力が増します。1〜2週間の短期留学も、目的意識や学びの深さがあれば評価につながります。

法政大学に合格したRioさんの体験記

高校2年生から3年生にかけてカナダへ留学していました。そこで、大学でも英語を使い、ディスカッションやプレゼンテーションを通してアクティブに学ぶ授業を受けたいと思い始めました。また、大学生活では一つの学問を研究するだけでなくさまざまな学問の視点から自分の興味を深めていきたいと思いました。その中で、GISのリベラルアーツ教育と少人数制を取り入れ、アクティブで幅広い学びの環境は自分の大学生活へのモチベーションと合致していたためG I Sへ進学することを決めました。

【入試ニュース】合格体験記_Rio(総合型選抜自己推薦A基準) :: 法政大学 GIS

留学は期間の長さではなく、留学で何を得たかが大切です。高校2年生の春休みまでの長期休暇を活用すれば、出願に間に合います。

総合型選抜における海外留学の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

で有利-1.png)

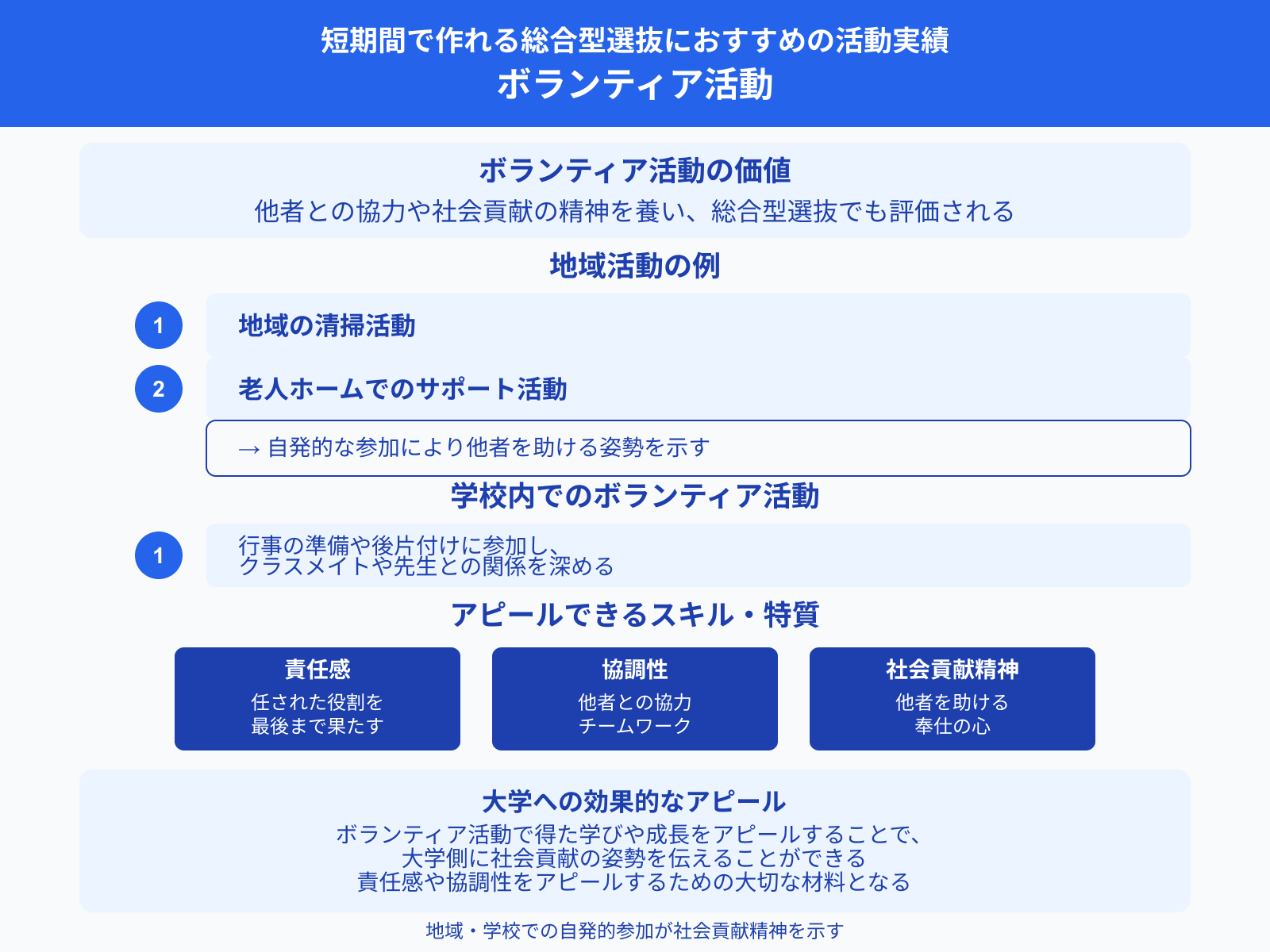

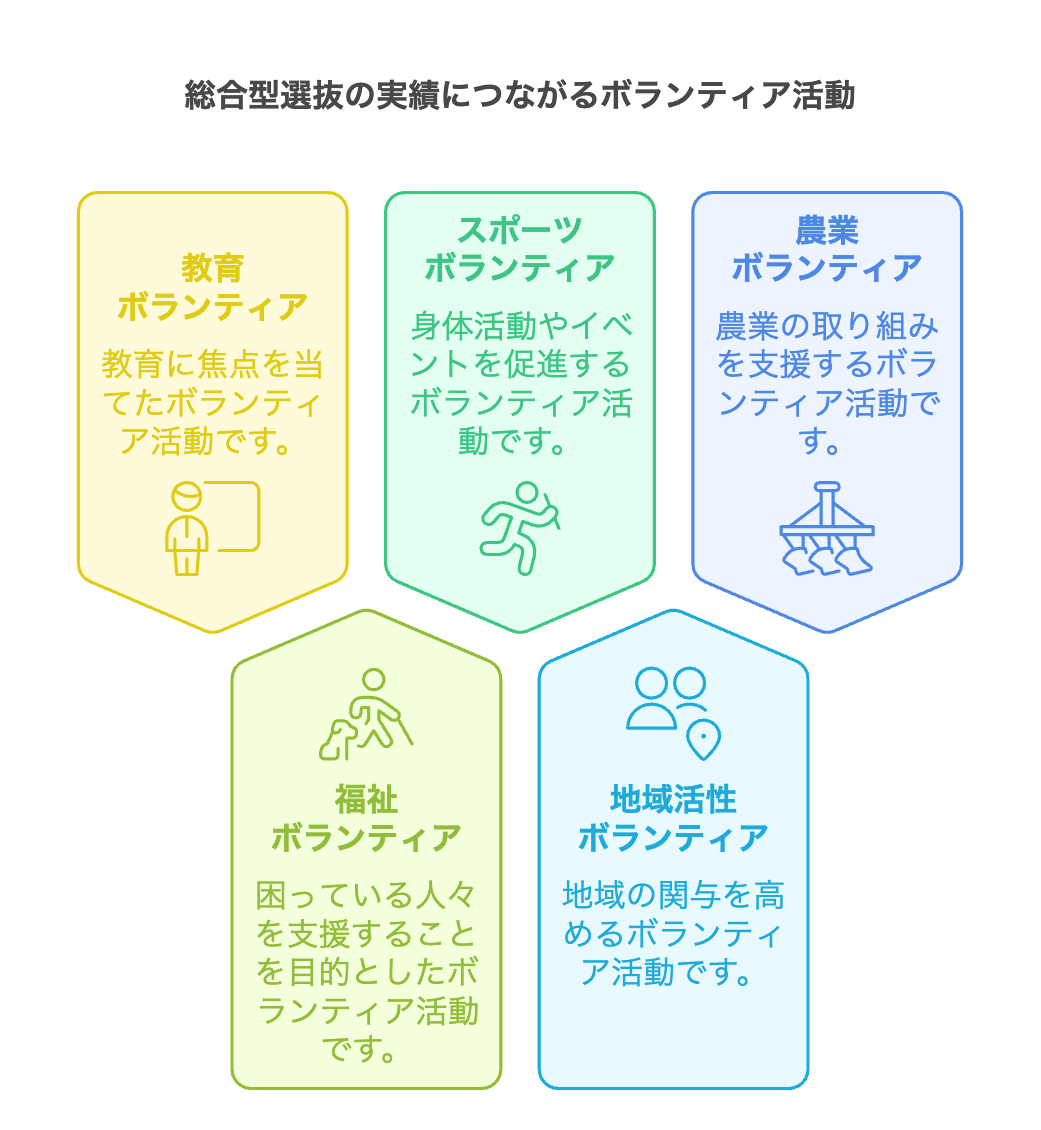

ボランティア経験

ボランティア活動の経験は、総合型選抜で人間性や主体性を伝える実績として評価されやすいです。大学側は「社会にどう関わってきたか」「他者との協働経験があるか」を重視しています。そのため、地域貢献や福祉などの活動が自己PRにつながるからです。

ボランティア活動として、次のようなものが挙げられます。

- 地域の清掃活動に継続して参加した

- 子ども食堂の運営を手伝った

- 募金活動の企画に関わった

1回きりの活動でも自分の学びや考えをまとめることでアピール可能です。自分の視点や成長を伝えることができれば評価につながります。短期間でも参加しておけば、受験までにボランティア経験を通じての気づきを深める時間も十分に確保できます。

国際基督教大学に合格したみなえさんの体験談

小論文で時事問題を取り上げる際に、教育問題を取り上げ、教育問題は経済や政治との関係が深いことなど、自分がカンボジアでのボランティア活動を通して感じたことをまとめました。 志望理由書にも、国際協力について興味を持ったきっかけについて、ぼらぷらでの活動を挙げました。

推薦合格者・内定者体験談《SDGs&海外ボランティアのぼらぷら》

面接でも活動内容やそこで感じたことなどを主に質問されました。 特に持続可能な開発のための教育について深堀りされました。 発展途上国に教育を導入する意義について質問されたときに、ボランティアに参加していなかったら実感できていなかったと思いました。 面接官にもカンボジアのマーケットの様子など興味を持っていただくことができました。

総合型選抜におけるボランティア経験の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

ボランティア-1.png)

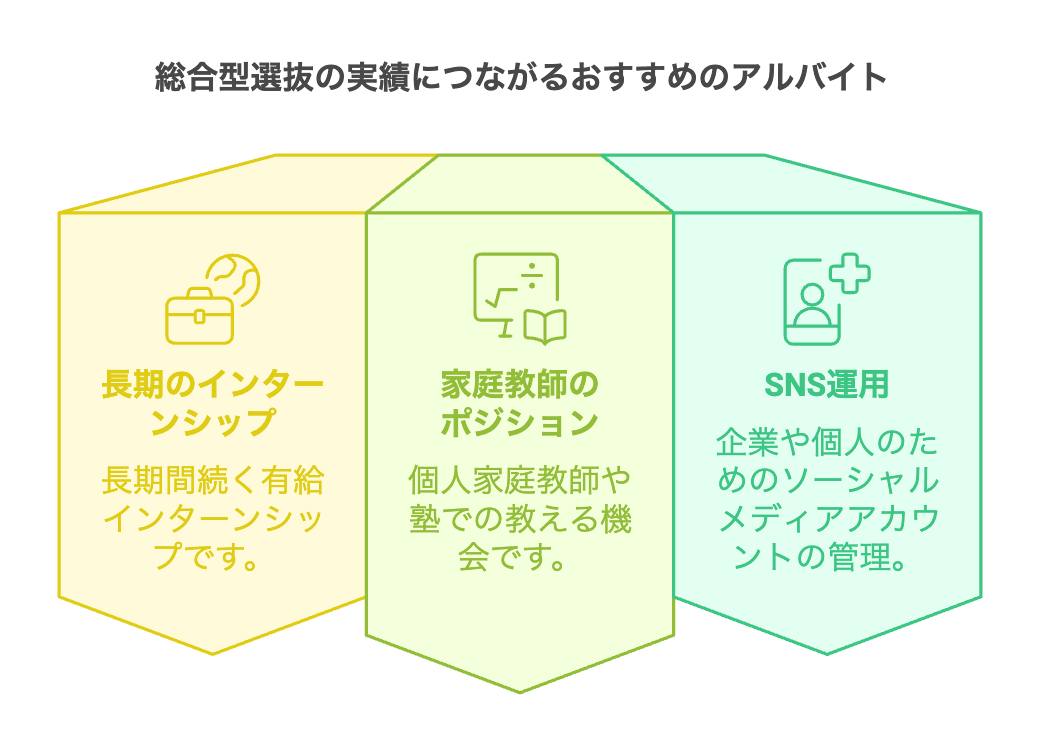

アルバイト

アルバイトの経験も、取り組み方次第で総合型選抜の実績として活かせます。高2から始めれば、継続的に取り組んだ実績になります。

アルバイトを通して「責任感」「継続力」「社会性」などが身につくため、大学が重視する人物像に合うからです。

「接客業でお客様対応の工夫をした」などの経験は、面接や志望理由書での自己PRに使えます。週数回の勤務でも、社会の中で働いた経験が評価につながります。

アルバイトを通じて「どう考え、どう成長したか」が重視されます。高2から始めることで、経験を整理する時間も確保でき、出願時に自信を持って伝えられます。

総合型選抜におけるアルバイトの評価比重をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

アルバイト-1.png)

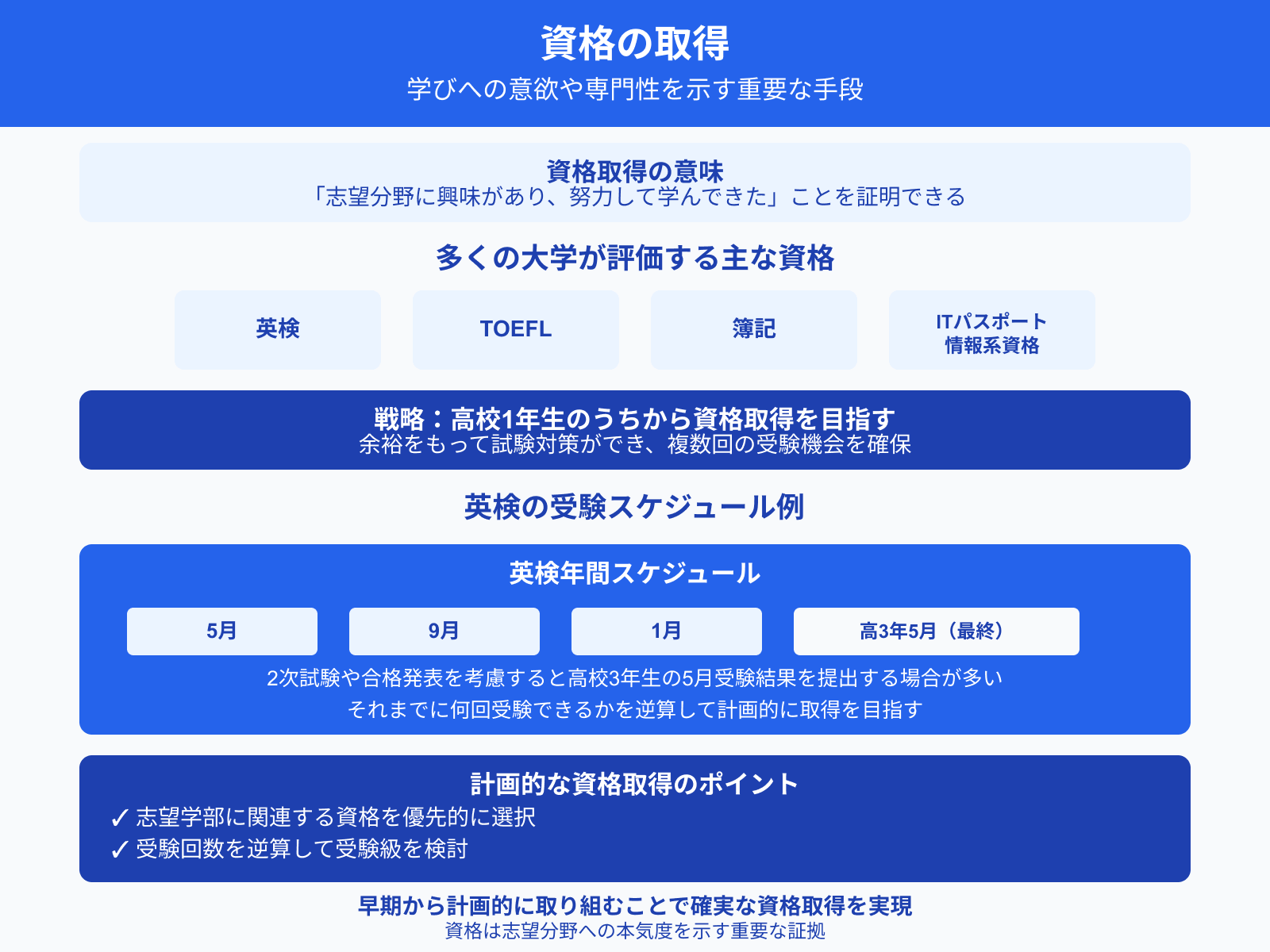

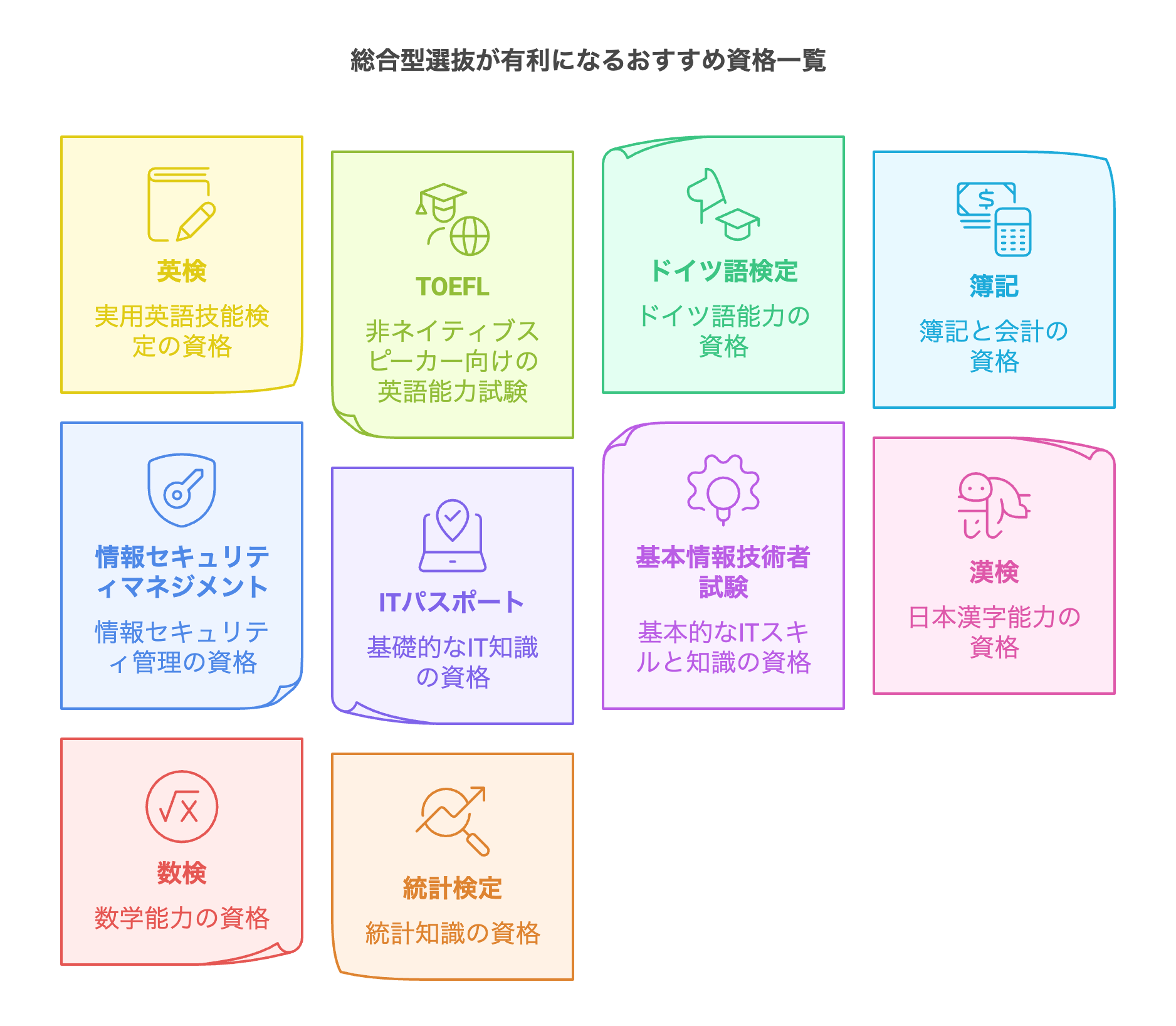

資格取得

資格取得は、努力や専門性を証明できる手段の一つです。資格取得には継続した学習や計画性が求められ、それ自体が大学の求める人物像と一致するためです。とくに語学や情報系、医療系などの資格は、学部との関連性が高い場合に有利です。

英検・TOEIC・漢検・ITパスポートなど1年以内に取得できる資格は多くあります。レベルが高いほど評価されやすいですが、級や点数以上に「なぜ取得したのか」「何を学んだか」も重要です。

関西大学に合格した竹島愛結さん

高校3年生の春から志望理由の準備に取り掛かりました。私がやってよかったことは自分の思いをすべてアウトプットすることです。自分が今までやってきた習い事や資格取得の過程で感じたこと、学んだことを言語化しました。

総合型選抜 AO入試の合格体験談 | Kan-Dai web 関西大学 入学試験情報総合サイト

また、受験する大学でどう活かしていくのかも紙に書き出し、先生に見てもらいました。アウトプットすることで自分の考えがまとまるし、書類を複数の人に見てもらうことで、いろいろな視点から意見をもらえました。志望理由は10回以上書き直したので、1次選考通過できたときは嬉しかったです。

今から取り組めば出願までに複数の資格を準備することが可能です。志望分野とつながる資格を選び、計画的に取得して、自己PRの信頼性を高めましょう。

総合型選抜で有利になるおすすめの資格を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

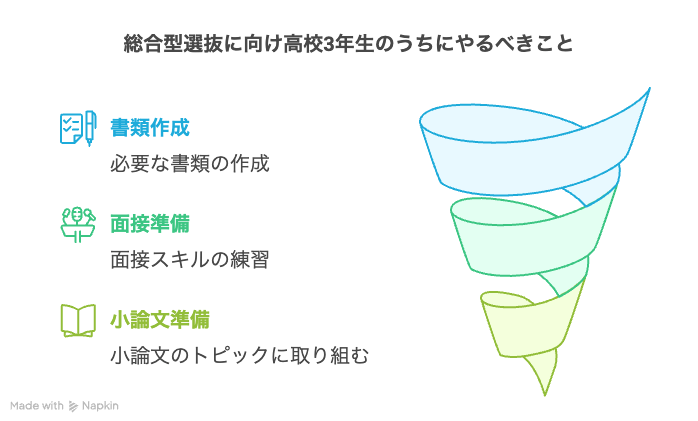

ステップ4:試験の対策方法を決めよう

こつこつと実績を積みつつ、試験の対策方法を決めましょう。総合型選抜では、志望理由書や面接、小論文などに向けた対策が必要です。

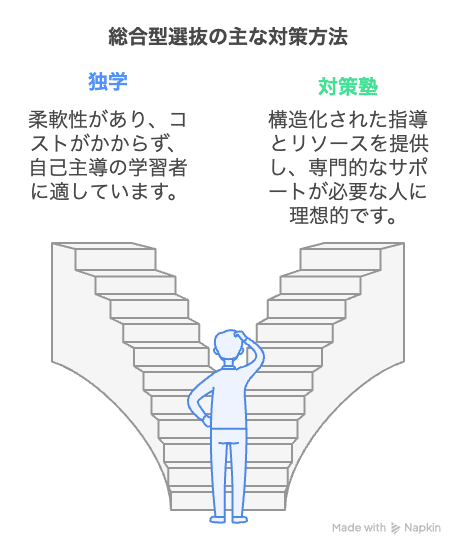

ただし、人によって最適な準備方法は異なります。そこでここでは、代表的な2つの対策方法を紹介します。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法で効率よく対策しましょう。

方法1:独学

独学で総合型選抜の対策をすることは可能です。自分のペースで進めたい人におすすめの方法です。

独学のメリットは、時間や費用の制約が少なく、スケジュールを自由に調整できる点です。学校の先生に添削を頼んだり、ネットの情報や書籍を活用したり、自分に合ったスタイルで進められます。

デメリットは、自分の対策が合っているか判断しづらいことです。添削や面接練習の機会が限られ、客観的なフィードバックを受けにくい点は注意が必要です。

独学は、次の項目に当てはまる人に適していると言えます。

- すでに活動実績があり、書類作成や面接準備を自分で進められる

- 部活やアルバイトで忙しい中でも、スキマ時間に取り組みたい人

独学で総合型選抜に合格する勉強法を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

方法2:専門の対策塾に通う

専門の対策塾に通うことで、総合型選抜に集中して準備を進めることができます。独学では不安な人にとって、安心できる対策方法です。

塾に通うメリットは、経験豊富な講師による添削や面接練習が受けられる点です。大学ごとの傾向や評価ポイントを押さえた具体的なアドバイスをもらえるため、対策の精度が高まります。

費用がかかる点や、通塾のスケジュールに合わせる必要がある点がデメリットです。また、指導内容や講師との相性が合わない場合もあるため、事前に体験授業などで確認しておくと安心です。

対策塾に通う対策方法は、次のような人におすすめです。

- 何から始めればいいかわからず、不安を感じている

- 添削や面接練習をプロから受けて、万全の準備をしたい

- 志望校に特化した対策を効率よく進めたい

なお数ある対策塾の中でも、早慶上智・GMARCHといった難関大学への合格を目指すなら「リザプロ」がおすすめです。

総合型選抜(旧AO入試)に特化したオンライン対策塾「リザプロ」の「推薦対策コース」では、受験生が志望校の理想にマッチしていると証明できるよう、次のような「大学が求める人材像から逆算した課外活動」に力を入れています。

- ボランティア活動

- 習い事

- 地域での開催イベント

合格に向け、志望校が求める人材像から逆算し定めた戦略をもとに、受験生一人ひとりに適した課題活動を選定します。「受験生の合格率92%」という実績からも、リザプロでなら安心して試験対策を進められるといえます。

リザプロを利用して上智大学に合格した野村 宗一郎さん

実は、高校1年生のときに準2級を受けたんですが、4回落ちたんです・・・。高1の最後にやっと受かって、高校2年生に入ってすぐ2級を受けたんですが、また落ちてしまい、英検の勉強のやり方が何か間違っているのかな?と思いました。僕は一般入試を考えていたんですが、カウンセリングをしてくれた先生が、「あなたのレベルだったら、推薦入試なら例えばこんな大学を目指せるよ。」という情報をくれたんです。週に4回、夕方6時~8時で受講していました。正直、最初はきついなーと思いました。でも、2週間くらいで慣れてきました。5時半に夜ご飯を食べて、6時から受講して、8時以降はフリーみたいな生活が習慣になりました。オンラインなので、塾まで通う必要もないし、夜ご飯の時間を大きくずらさなくて済んだのも良かったです。

みん評STORY

リザプロは「学力試験は自信がない…けど難関大学に合格したい」「自宅で効率よく総合型選抜試験の対策を進めたい」そんな受験生におすすめの対策塾です。

ステップ5:試験対策に取り組む

総合型選抜では、大学ごとに異なる試験が実施されます。いずれも事前の対策が欠かせないため、早めに準備を始めましょう。

ここでは、よく実施される試験内容ごとに、概要と対策の進め方を紹介します。

プレゼンテーション/グループディスカッション

どちらの対策も高校3年の春ごろには対策を始めておきましょう。前年度のテーマが公開されている場合があるため、大学のホームページを確認しておいてください。

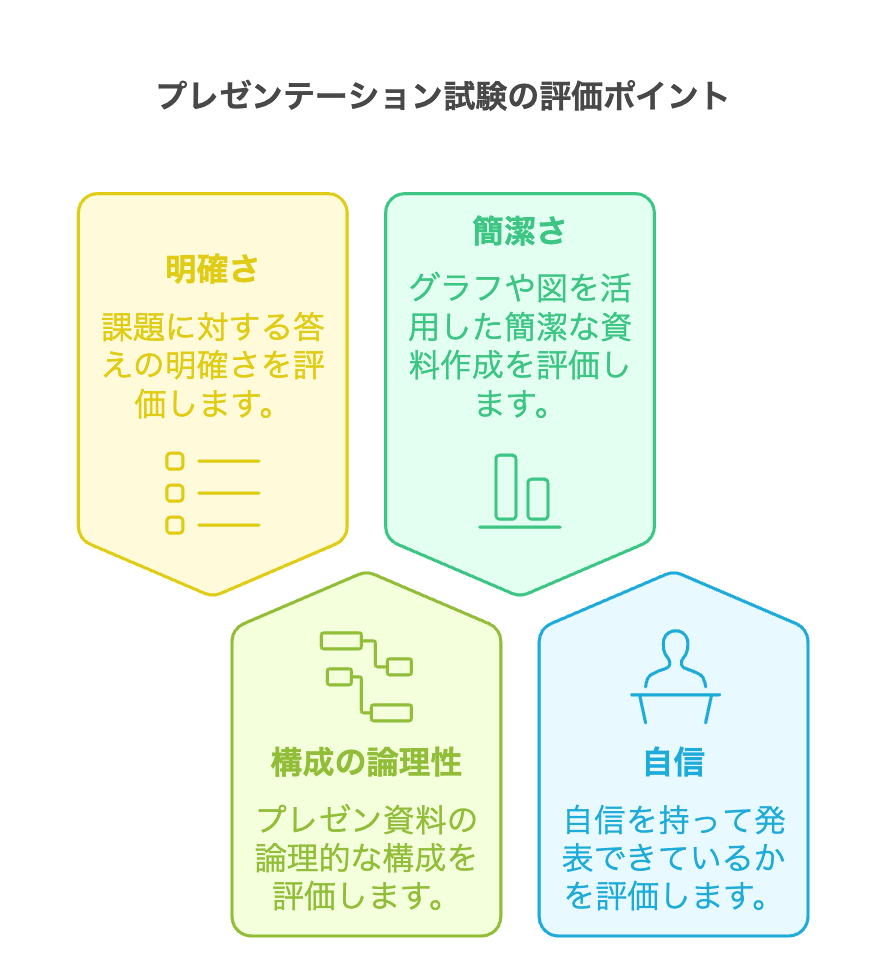

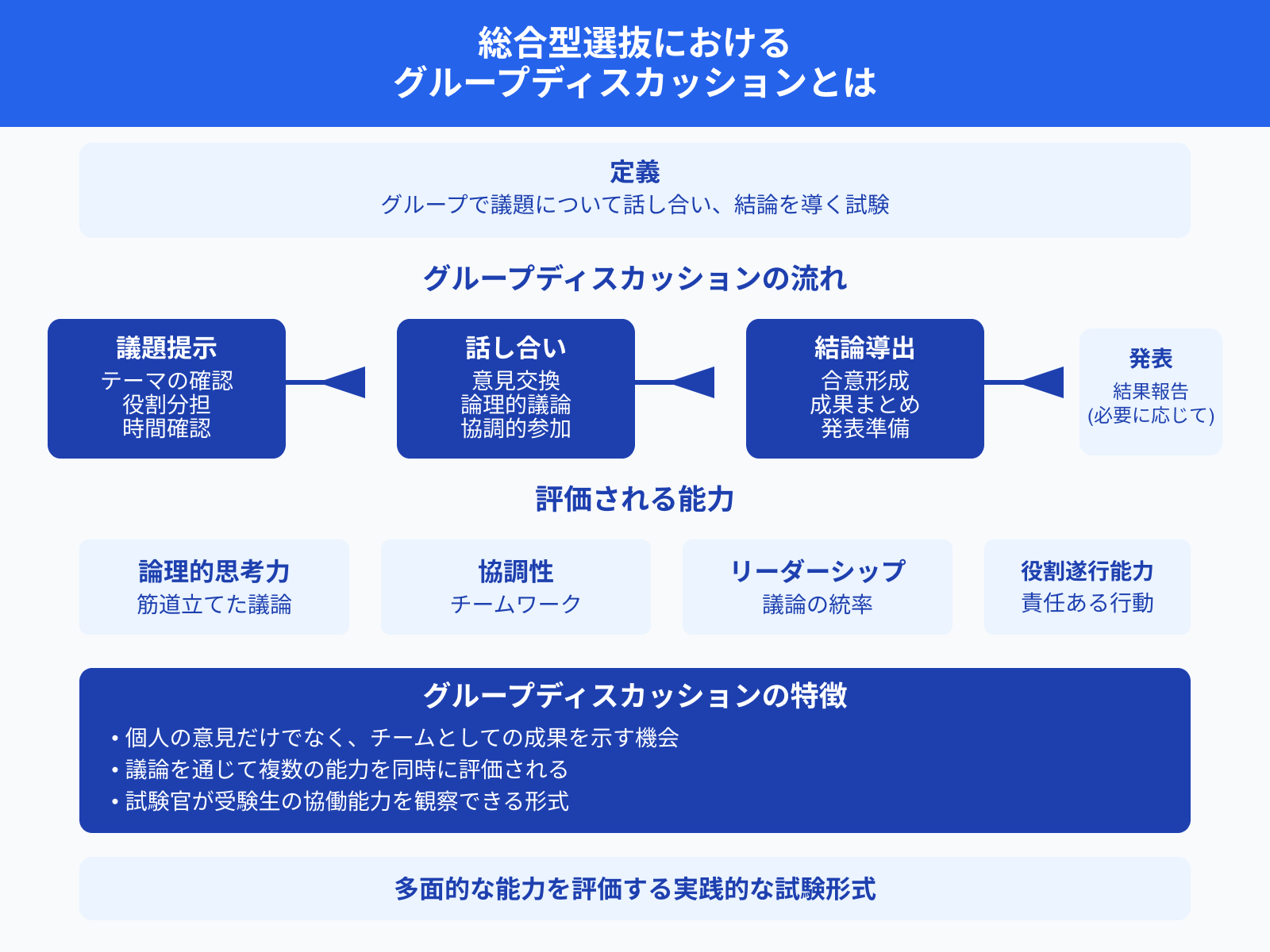

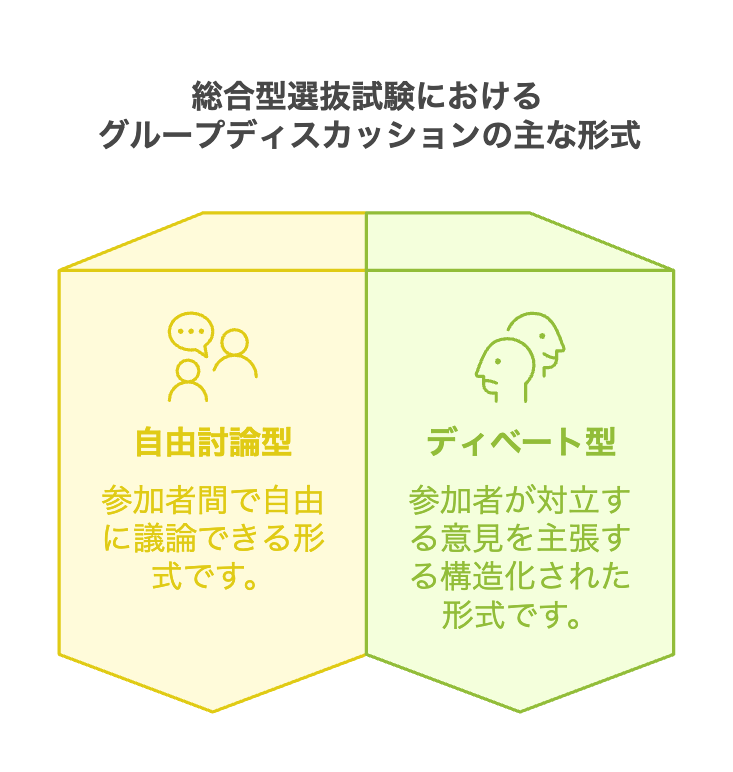

ともに受験生の表現力や論理的思考力、他者との協働姿勢を評価するために実施される試験です。大学によっては、これらが面接の一部として行われることもあります。

プレゼンテーション対策では、自分の意見を筋道立ててわかりやすく伝える練習が必要です。学校の授業で発表の機会があれば積極的に取り組み、テーマ設定・構成・時間配分などを意識してみましょう。

グループディスカッションでは、自分の意見を伝えるだけでなく、他者の発言を受け止め、チームとして考える姿勢も重要です。生徒会やボランティア、学校行事などの場で、集団で話し合う経験を積んでおくと実戦に強くなります。

表現力や思考力は一朝一夕で身につくものではなく、日頃から経験や準備を重ねておくことがポイントです。

総合型選抜におけるプレゼンテーション・グループディスカッション試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

プレゼンテーション-1.png)

グループディスカッション-1.png)

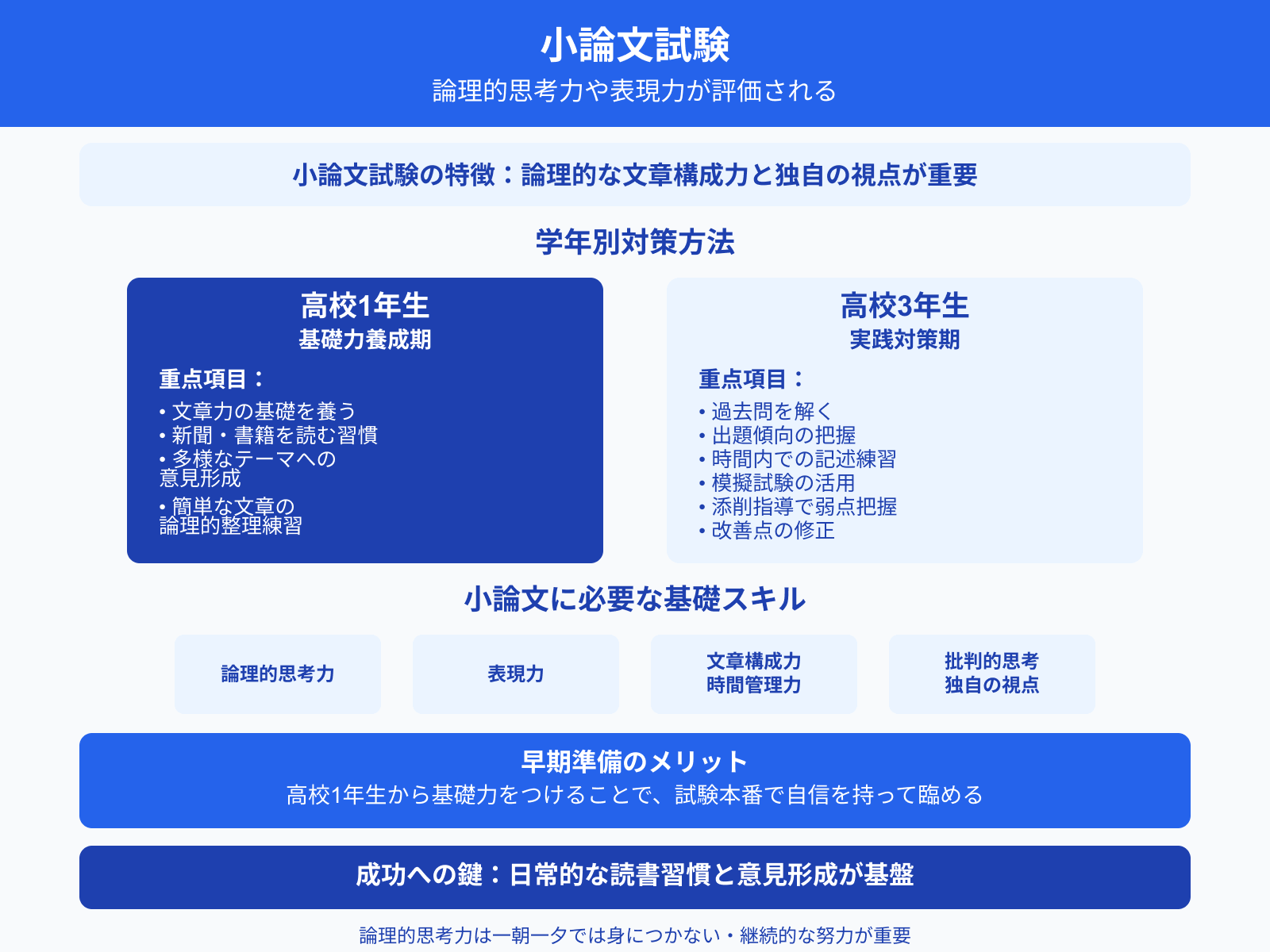

小論文試験

遅くとも高校3年の春から対策しておくのが安心です。小論文試験では、課題に対する理解力や論理的思考力、文章で自分の意見を表現する力が問われます。

日常的に読書や時事問題に触れ、自分の考えを言葉にする練習をしておくと、スムーズに書けるようになります。

志望分野に関連したテーマで練習を重ねることで、書類作成にも応用しやすくなります。書きっぱなしにせず、先生や第三者に添削を依頼し、改善点を見つけていく姿勢が合格への近道です。

総合型選抜における小論文試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

小論文-1.png)

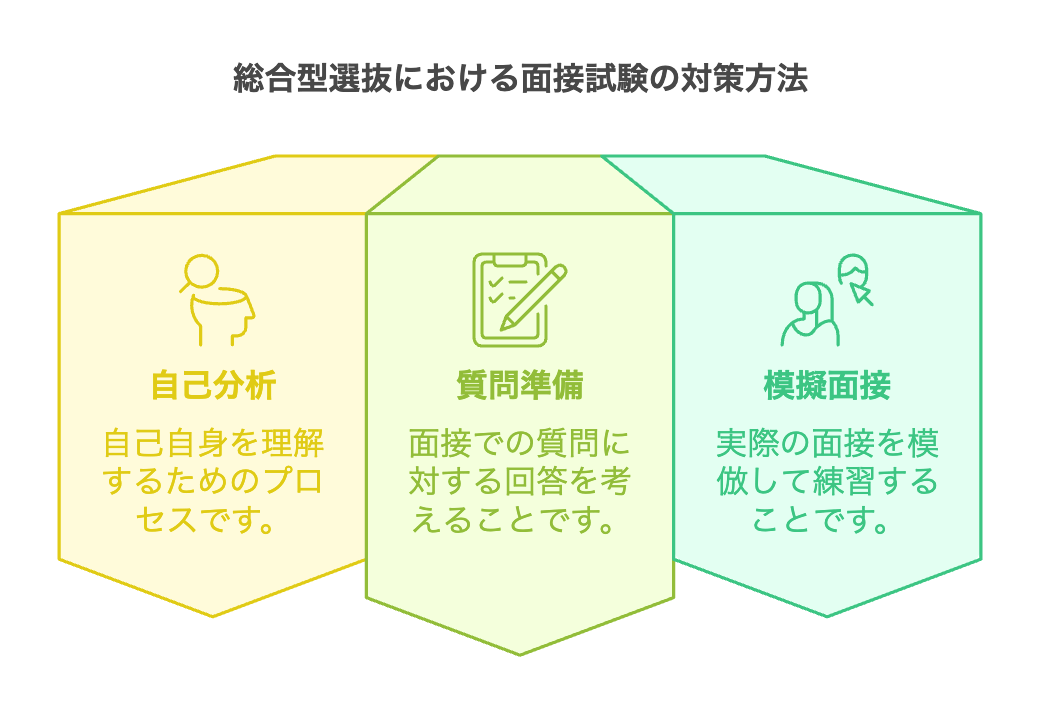

面接

面接では、志望動機や将来の目標、活動経験などを通じて「どんな人か」「大学に合っているか」を見られます。高校3年の春には練習し始めましょう。

自己PRや志望理由をスムーズに話すためには、繰り返し練習して言語化の精度を高めていくことが大切です。担任の先生や友人に協力してもらい、模擬面接を何度も重ねましょう。

面接の内容は、志望理由書に書いた内容に基づいて質問されることが多いです。そのため、書類との一貫性も意識して準備しておくと評価が高まります。

総合型選抜における面接試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

面接試験-1.png)

ステップ6:出願に必要な書類を揃えよう

総合型選抜試験では、ほとんどの大学で第一次選考が書類選考になっています。ここでは、主な出願書類の特徴と準備のポイントを紹介します。

志願書(エントリーシート)

.png)

志願書では、志望理由や自己PRを通じて、自分がどのような人物か、なぜその大学を志望するのかを伝える必要があります。

合格するためには、今のうちから「学部に関連する経験」を意識して積んでおくことが大切です。

たとえば、下記の経験は志望動機を強める材料になります。

- 興味のある分野の探究活動

- 地域や学校でのプロジェクト参加

- 関連資格の取得

- 大学のオープンキャンパスへの参加

大学で学びたいことと自分の体験を結びつけることが、説得力のある志願書につながります。高2のうちにエピソードの種を集めておきましょう。

総合型選抜におけるエントリーシートの書き方を詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

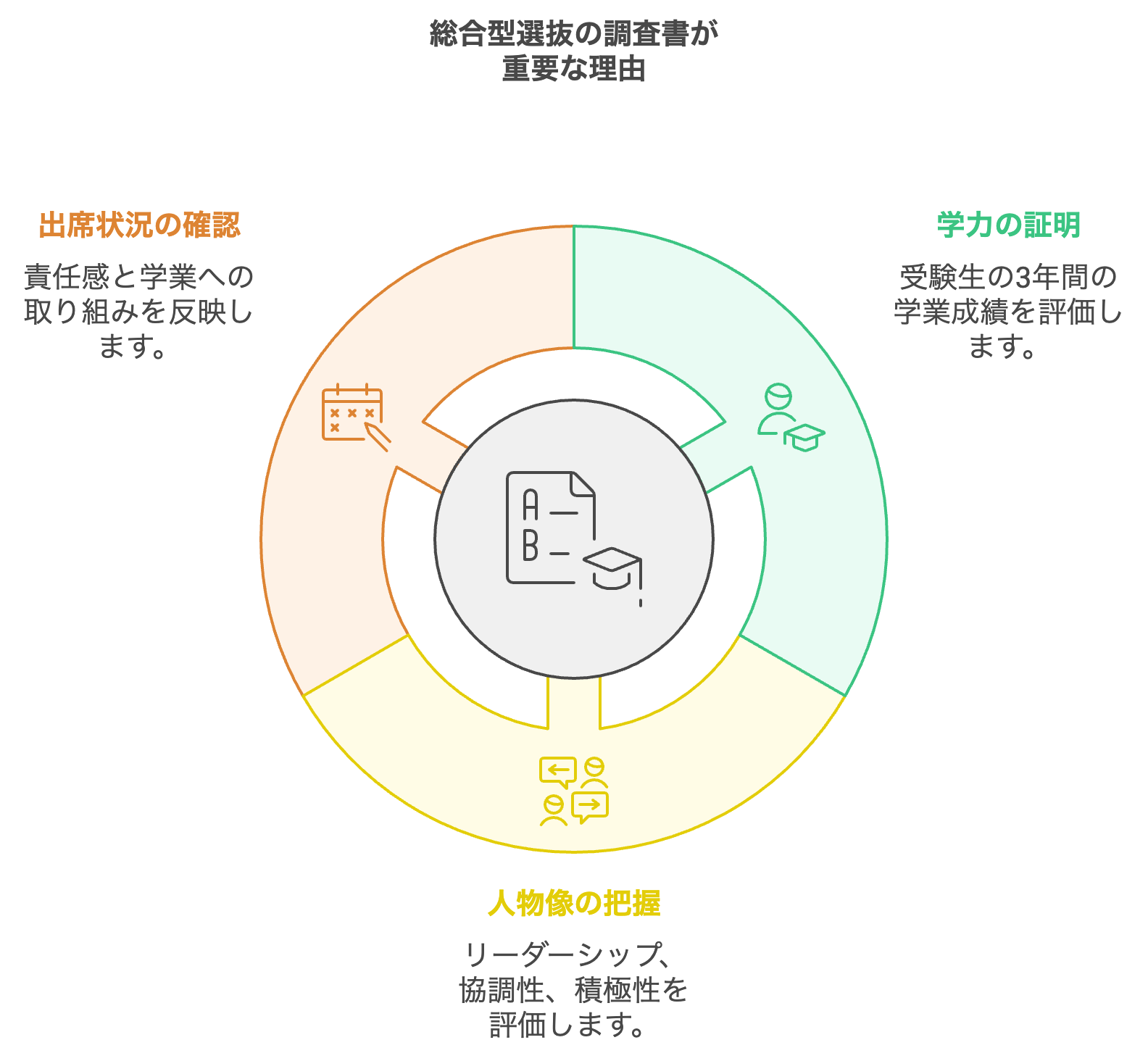

調査書

調査書は高校の成績や出欠状況、部活動・委員会・表彰歴などを記載した書類です。多くの大学が評価に利用します。

調査書の内容を充実させるには、今のうちから日頃の授業態度や学習習慣を整えておきましょう。また、学校行事や委員会活動に積極的に関わることが大切です。

下記の項目が記載対象になります。

- 定期テストへの取り組み

- 出席日数(皆勤)

- 学級委員や生徒会での活動

- コンクール出場

- 検定取得

成績だけでなく「学校生活を丁寧に過ごしてきたか」が見られます。日々の積み重ねが合格に直結します。高2から意識的に実績をつくっておくことが重要です。

総合型選抜における調査書の重要性をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

自己推薦書

自己推薦書は、受験生が自分の強みや価値観を大学に直接アピールできる書類です。合否に直結するケースも多く、個性や意欲が問われます。

高2のうちから、行動力や継続力、リーダーシップが伝わる経験を意識的に積んでおきましょう。

- 部活動で後輩指導を担当した

- 生徒会で学校行事を企画した

- 地域のボランティア活動に継続的に関わった

- 趣味を深めて大会に出場した

上記の経験は、自己PRに具体性と説得力を持たせてくれます。どんな力が身についたかを言語化できるよう、日々の行動を記録しておくと高3になって作成する際に役立ちます。

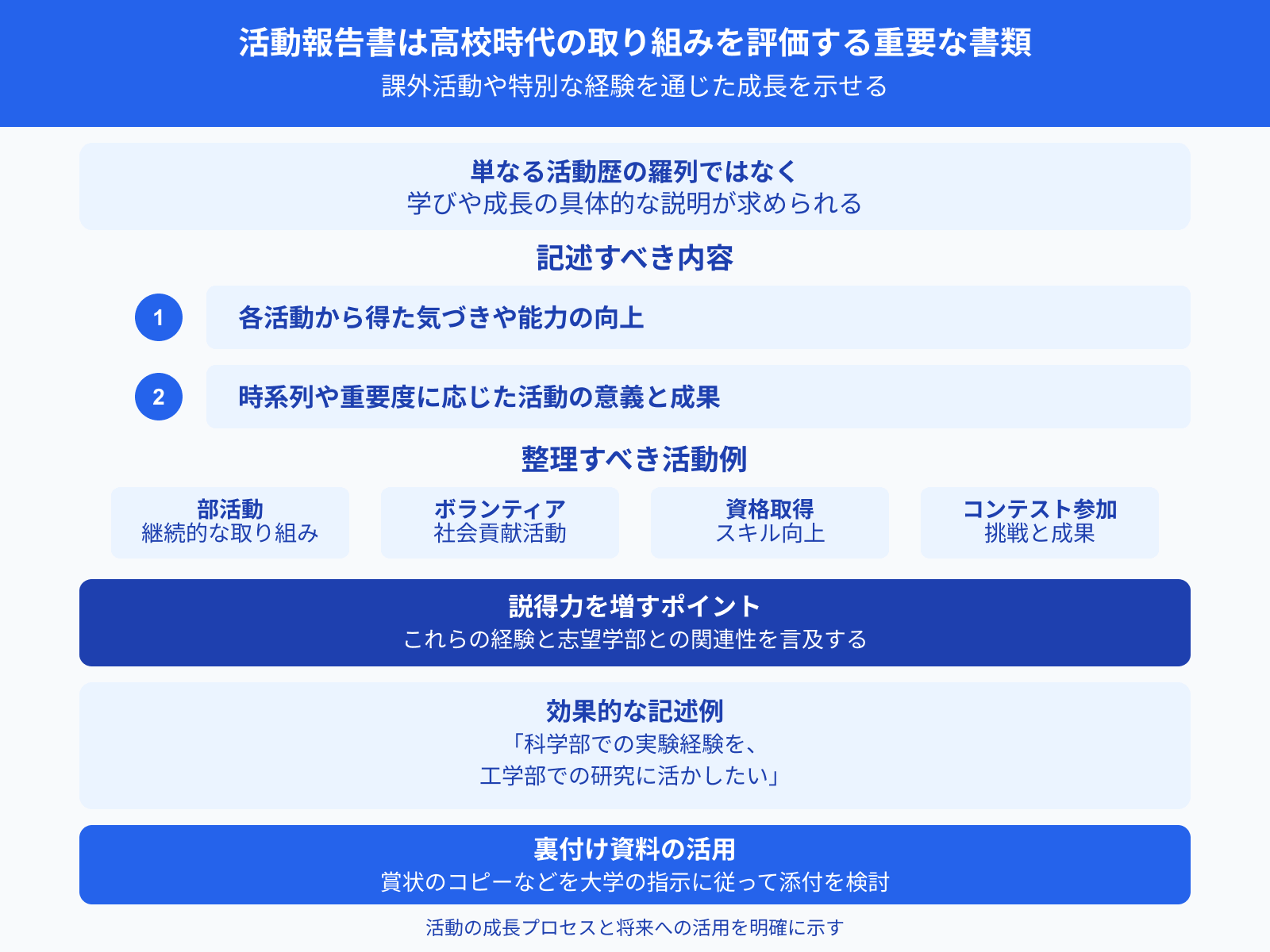

活動報告書

活動報告書は、高校生活での取り組みや成果を一覧で示す書類です。受験生の努力や成長を客観的に伝える資料として、総合型選抜試験の評価に使われます。

今のうちからアピールする実績づくりを意識して行動しましょう。

- ボランティアへの継続参加

- 生徒会への参加

- 部活動での表彰

- 校外コンテストへの応募

- 資格取得

証明できる実績はこまめに記録・保存しておきましょう。ポートフォリオという形式で提出することもあります。総合型選抜におけるポートフォリオの書き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

のポートフォリオを作る全手順【例書き方】.png)

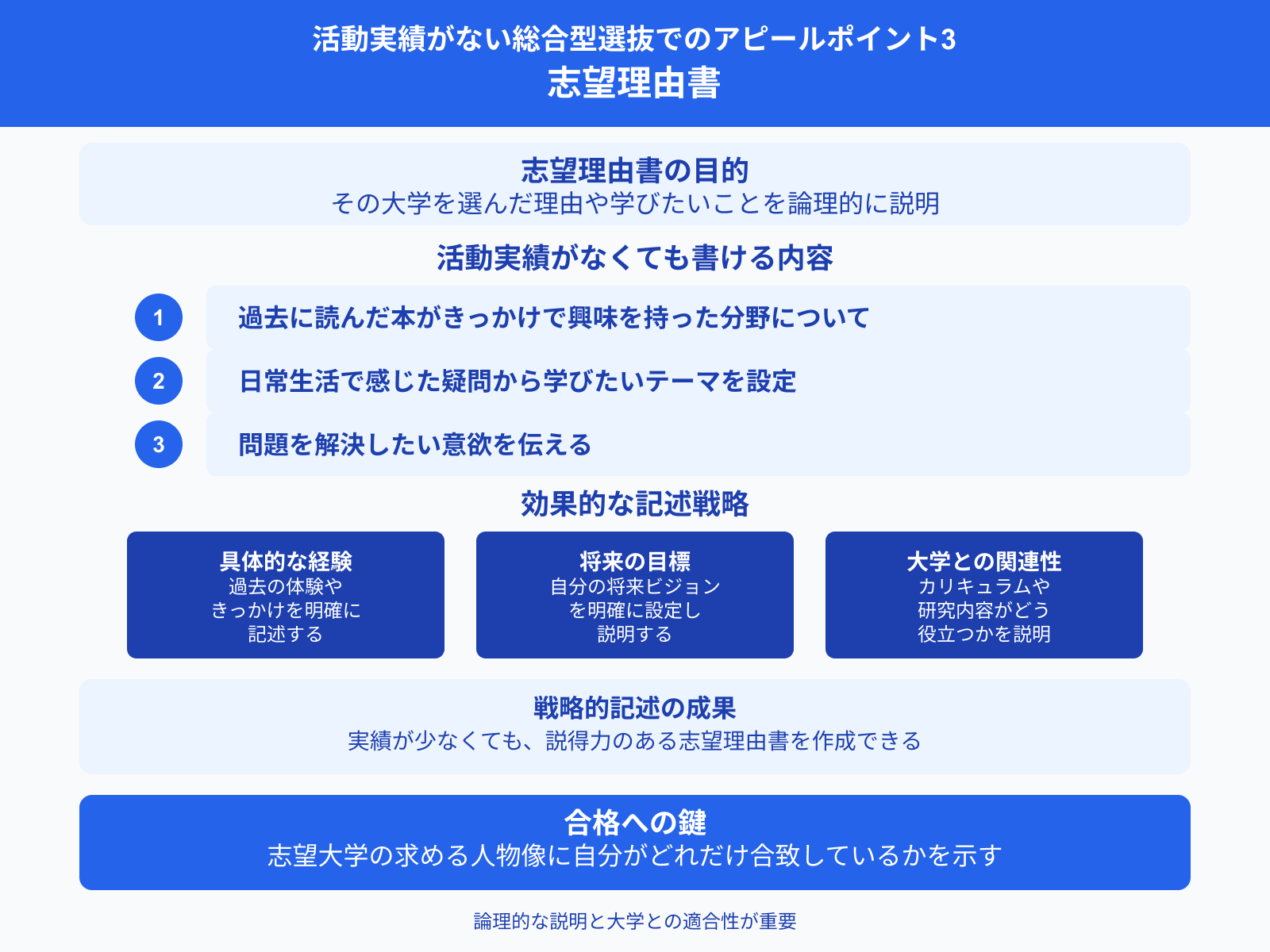

志望理由書

志望理由書では、なぜこの大学・学部で学びたいのかを、経験と目標をもとに論理的に説明する必要があります。早めに自分の興味と大学の学びをつなげられるような視点を持つことが大切です。

次のような行動が志望理由の具体性につながります。

- 看護に関心があるから医療系の講演に参加する

- 経済に興味があるからニュースをまとめて自分の考えを記録する

気づきや考えをメモに残す習慣をつけておくと、高3になってから作成しやすくおすすめです。

例文やNGワードも交え、総合型選抜試験の合格に向けた志望理由書の書き方をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

推薦書

推薦書は、担任や指導教員が受験生の人柄・学習態度・活動内容を第三者の視点で大学に伝える書類です。

推薦書の内容を良くするには、学校の先生に日常の行動を見られている意識を持つことが大切です。

- 授業への真剣な取り組みや発言回数

- 委員会や係の責任を果たす姿勢

- 部活動や行事での貢献

これらの行動は、学校の先生が推薦したいと思う要素になります。

評価される推薦書は、成績だけでなく普段の行動に裏付けられています。日頃の姿勢が、推薦理由につながると考えておきましょう。

高校2年生からの総合型選抜受験によくある疑問

高校2年生のうちから総合型選抜を目指すにあたって、疑問や不安を抱える人も多いはずです。

そこで最後に、高校2年生からの総合型選抜受験へよくある疑問にまとめて回答します。

成績が悪いと合格しづらいって本当?

成績が悪くても総合型選抜で合格することは可能です。ただし、大学や学部によっては評定平均に出願条件が設けられている場合があります。

評定の条件がない大学でも、学習意欲や自己管理力を評価する材料として調査書を重視するケースは多いため、日頃の学習態度を見直しておくことは大切です。成績に不安がある場合は、他の部分で強みをアピールする工夫がポイントです。

総合型選抜の合否における成績の評価比重をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

欠席日数はどのくらい合否に影響する?

欠席日数が多いと合否に影響する場合がありますが、一律に不利になるとは限りません。大学によって評価の基準や見方が異なります。

病気・家庭の都合などやむを得ない事情があり、調査書や面接で説明できれば、欠席の影響を最小限に抑えられます。また、欠席があっても探究活動やボランティアなどに積極的に取り組んでいた実績があれば、他の面から評価されることもあります。

気になる人は、大学の基準を確認したうえで、対策を考えておきましょう。総合型選抜試験の合否に欠席日数が与える影響度合いをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

帰宅部は受験に不利?

帰宅部であっても、総合型選抜で合格することは可能です。評価されるのは、部活に所属していたかどうかではありません。高校生活で「どんな経験をして、どう成長したか」がポイントです。

帰宅部で趣味を深めて作品を発表したり、資格取得や地域活動に打ち込んでいたりする場合、立派な実績として評価されます。

重要なのは、部活以外で自分の強みや興味をどう形にしてきたかです。高2のうちから行動を積み重ねておくことで、自己PRの材料はつくれます。帰宅部の受験生が総合型選抜試験の合格を目指す具体的な手順を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

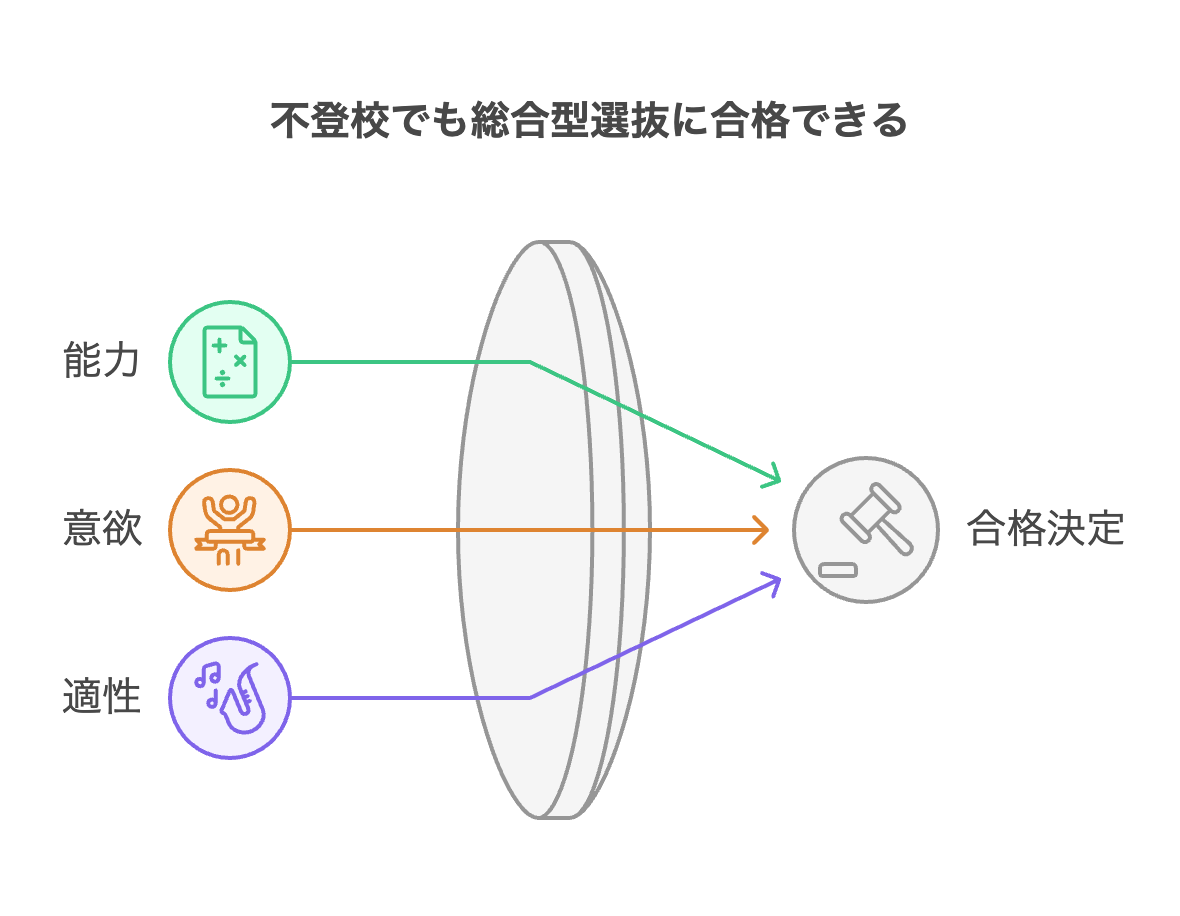

不登校でも受験できる?

不登校でも、総合型選抜を受験し合格することは可能です。

- 在宅で資格取得に取り組んだ

- 探究活動や創作に継続的に励んだ

- 自分なりに人との関わりを広げる努力をした

このような経験があれば評価の可能性があります。大切なのは、「不登校だったからダメ」ではなく「そこから何を学び、どう動いたか」です。

不登校の受験生が総合型選抜試験の合格を目指す具体的な手順を詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

停学処分を受けていても合格は目指せる?

停学処分を受けた経験があっても、総合型選抜で合格を目指すことは可能です。大学が重視するのは停学処分を受けた後の変化と学びを重視するからです。

- 反省を踏まえて学習や活動に真剣に取り組むようになった

- 自ら課題に向き合って行動を変えた

上記のような姿勢は、書類や面接でアピールできる材料です。過去の出来事そのものよりも、向き合い方が評価されます。自分の言葉で真摯に語れるよう、今から振り返りと行動を重ねておきましょう。

総合型選抜試験の合否に停学処分が与える影響度合いをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

総合型選抜で合格を目指すには、高2のうちからの準備が合格を左右します。

志望校や試験の特徴を早めに把握し、自分に合った大学を絞り込むことで、効率的に対策が進められます。探究活動やボランティア、資格取得など、今から積める経験はすべて出願書類の材料になるのです。

志望理由書や自己推薦書に説得力を持たせるには、日々の行動の記録が役立ちます。試験対策も時期を見て計画的に始めることが大切です。

高2の今だからこそできることを積み重ね、自分の強みを最大限に活かしましょう。総合型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

で落ちる人の特徴まとめ!-1.png)