この記事では、高校1年生から総合型選抜の合格を目指す具体的な手順を解説します。

「今のうちから総合型選抜試験に向けた準備を進めたいけど、何からすればいいんだろう?」

「面接でアピールできる経験とかをしておけばいいのかな…」

「できるだけ有利に大学受験を進めたい」「少しでも志望校に合格できる可能性を高めたい」そんな気持ちから総合型選抜試験に向け、準備を始めようとしている高校1年生は多いですよね。

一般選抜と違い、総合型選抜は学力試験だけでなく書類や面接など受験生の人間性も合否を左右します。そのため、早めに自分の強みや興味を深く掘り下げるなどの準備を始めることが大切です。

そこで本記事では、高校1年生から総合型選抜の合格を目指す具体的な手順を解説します。試験内容の把握から志望校選び、実績づくりまでの手順を6つのステップにまとめています。ぜひ参考にしてください。

- 志望校を絞りアドミッション・ポリシーを把握する

- 実績づくりは高校1年生から始める方が有利

- 実績づくりのサポートを希望するなら早めに対策塾に通うのがおすすめ

なお、総合型選抜試験の合格に向け、どの対策塾に通えばいいのかわからない人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

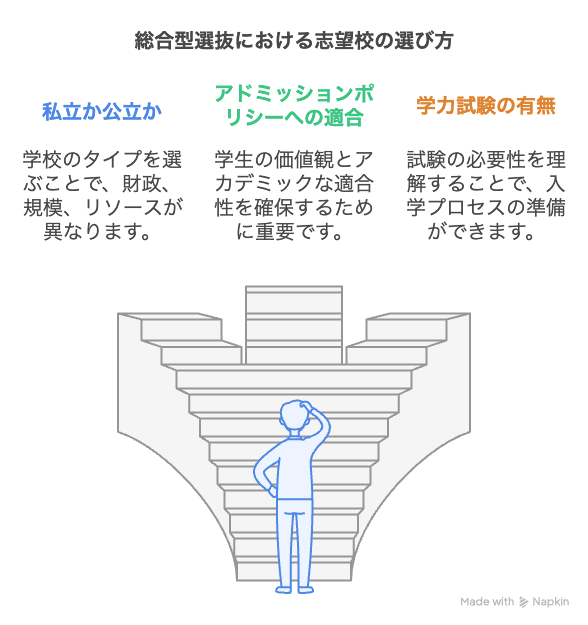

ステップ1:志望校を絞り込む

受験までの時間を有効に使えるよう、はじめに志望校を絞り込みましょう。

総合型選抜では、大学ごとに出願要件や評価基準が異なり、準備する内容が大きく変わるからです。早めに志望校を絞り込んでおくと、必要な評定や活動実績を積み上げるのに十分な期間を確保できます。

ここでは次のトピック別で、志望校を絞り込む際におさえておきたいポイントを解説します。

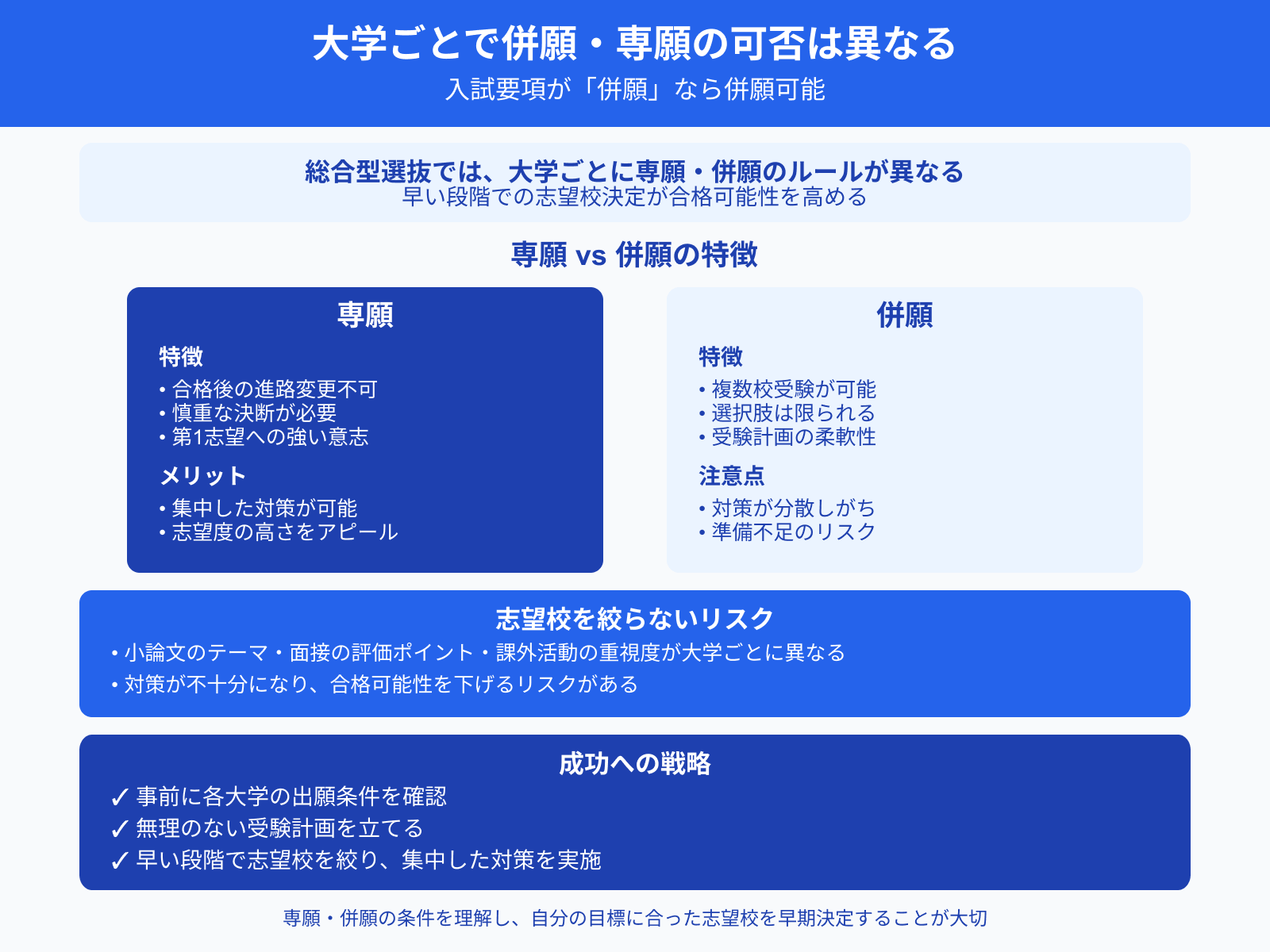

大学ごとで併願・専願の可否は異なる

総合型選抜では、大学ごとに専願・併願のルールが異なります。早い段階で志望校を絞ることで、しっかりと受験計画を立てられるため合格の可能性を高められるでしょう。

専願の場合、合格後の進路変更ができないため慎重な決断が求められます。併願できる大学もありますが選択肢は限られます。事前に各大学の出願条件を確認し、無理のない受験計画を立てることが必要です。

大学ごとに小論文のテーマや面接の評価ポイント、課外活動の重視度などが異なります。志望校を絞らずに対策を進めると、準備が不足し、合格の可能性を下げるリスクがあります。

専願・併願の条件を理解し、自分の目標に合った志望校を早い段階で決めることが大切です。総合型選抜における併願・専願の可否をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

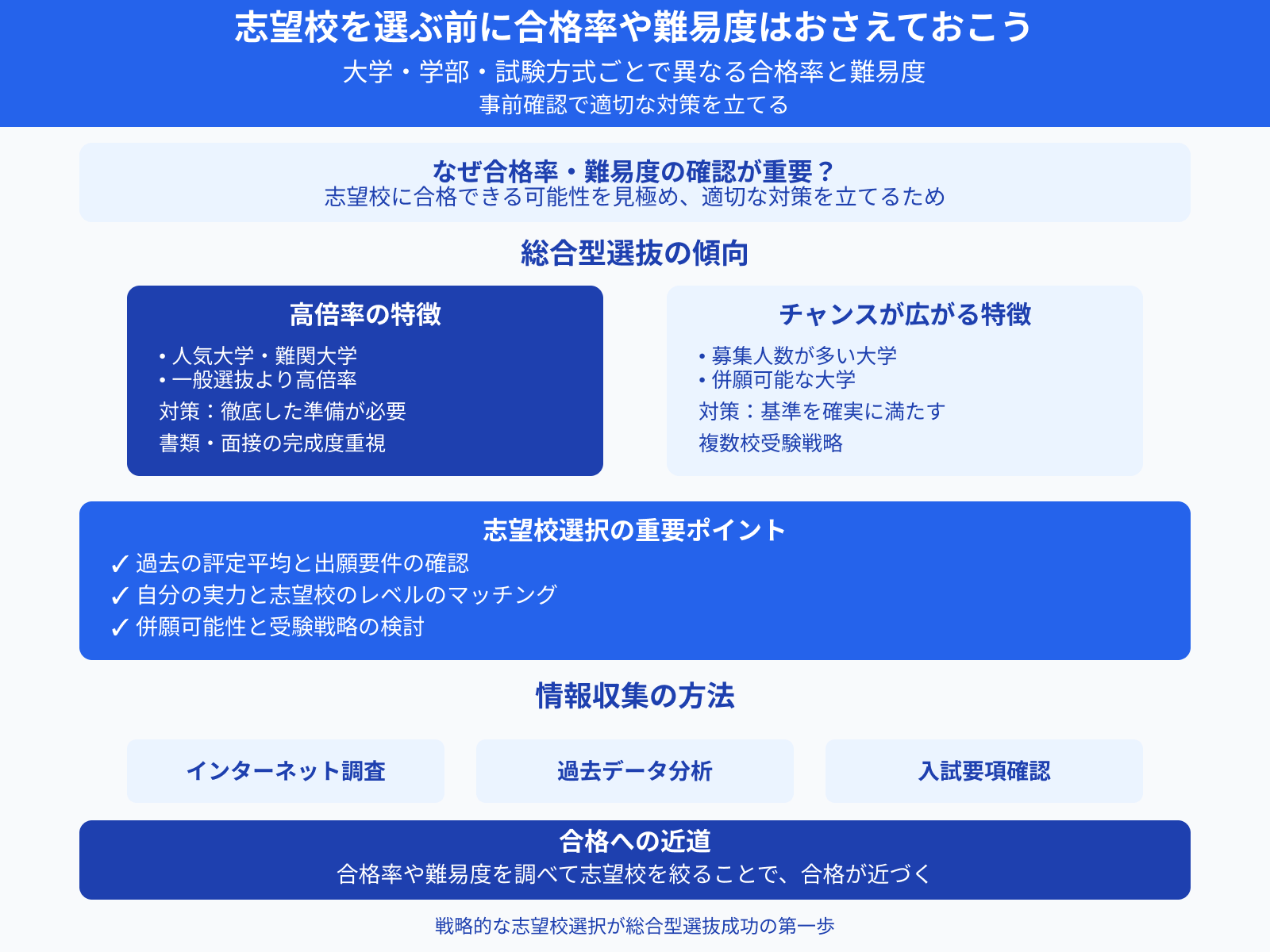

選ぶ前に合格率や難易度はおさえておこう

大学や学部、試験方式ごとで総合型選抜の合格率や難易度は異なるため、出願前に確認しておきましょう。志望校に合格できる可能性を見極めることで、適切な対策を立てられるからです。

人気大学や難関大学の倍率は一般選抜よりも高いです。しかし、募集人数が多い大学や併願可能な大学は比較的チャンスが広がる傾向があります。過去の評定平均や出願要件も参考にしながら、自分の実力に合った志望校を選びましょう。

インターネットなどで合格率や難易度を調べて志望校を絞ることで、合格が近づきます。総合型選抜における大学ごとの合格率や難易度をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

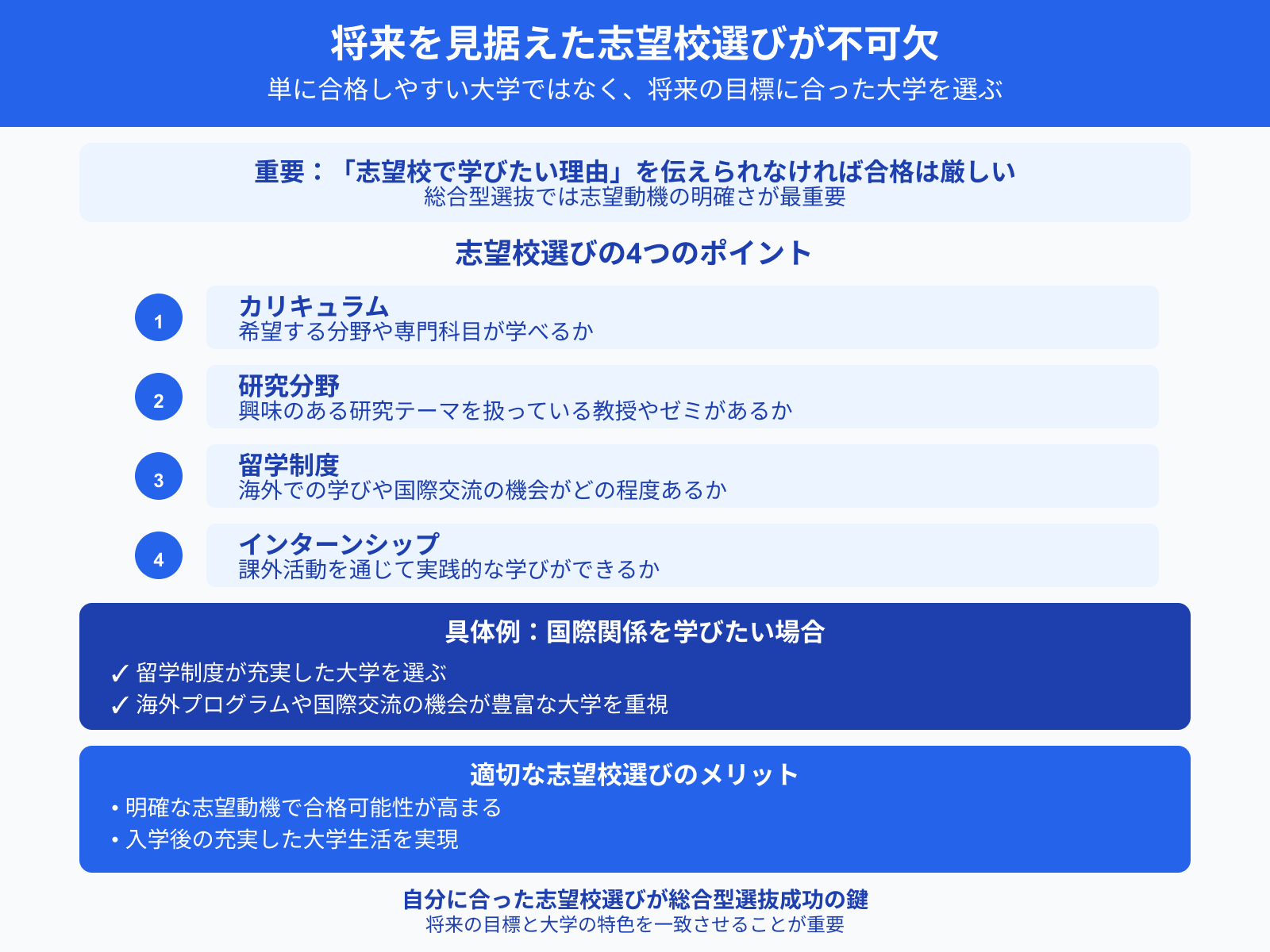

将来を見据えた志望校選びが不可欠

単に合格しやすい大学を志望校に選ぶのではなく、将来の目標に合った大学を選ぶことが大切です。「志望校で学びたい理由」を伝えられなければ、総合型選抜試験の合格は厳しいです。

志望校は以下のポイントを踏まえて選ぶのがおすすめです。

- カリキュラム:希望する分野や専門科目が学べるか

- 研究分野:興味のある研究テーマを扱っている教授やゼミがあるか

- 留学制度:海外での学びや国際交流の機会がどの程度あるか

- インターンシップ:インターンシップや課外活動を通じて実践的な学びができるか

たとえば、国際関係を学びたいなら、留学制度や海外プログラムが充実した大学がおすすめです。自分に合った志望校選びができると、合格の可能性を高め、充実した大学生活を送れるでしょう。

ステップ2:志望校のアドミッションポリシーを把握する

志望校を絞り込んだら、次は志望校のアドミッションポリシーを理解しましょう。

アドミッションポリシーとは、大学が求める学生像を示した指針です。アドミッションポリシーに沿った人物であることを示せなければ、評価されにくくなります。そのため、対策や実績作りはアドミッションポリシーを起点に考える必要があります。

たとえば「自主性を重視する大学」では、生徒会活動や部活動でのリーダー経験が評価されやすいです。また「論理的思考力を重視する大学」では、小論文やディスカッションでの発信力が重要視される傾向があります。

上例のように、大学ごとに求める学生像が異なります。早めに志望校のアドミッションポリシーを確認し、それに沿った実績を積み上げることが大切です。

総合型選抜におけるアドミッションポリシーの特徴や重要性をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

ステップ3:受験に必要なものを洗い出す

次に、受験に必要なものを洗い出しましょう。

総合型選抜では、 提出書類の完成度や学校での成績、活動実績が合否に大きく影響します。そのため、高校1年生から評定や内申点を意識して学業に取り組み、課外活動を積み重ねることが大切です。

まだ取得していない資格や経験は、受験直前に準備しても間に合わないことが多いです。そこでここでは、早めの対策が必要なものを4つ挙げて解説します。

上記を含め、総合型選抜に必要なものをより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

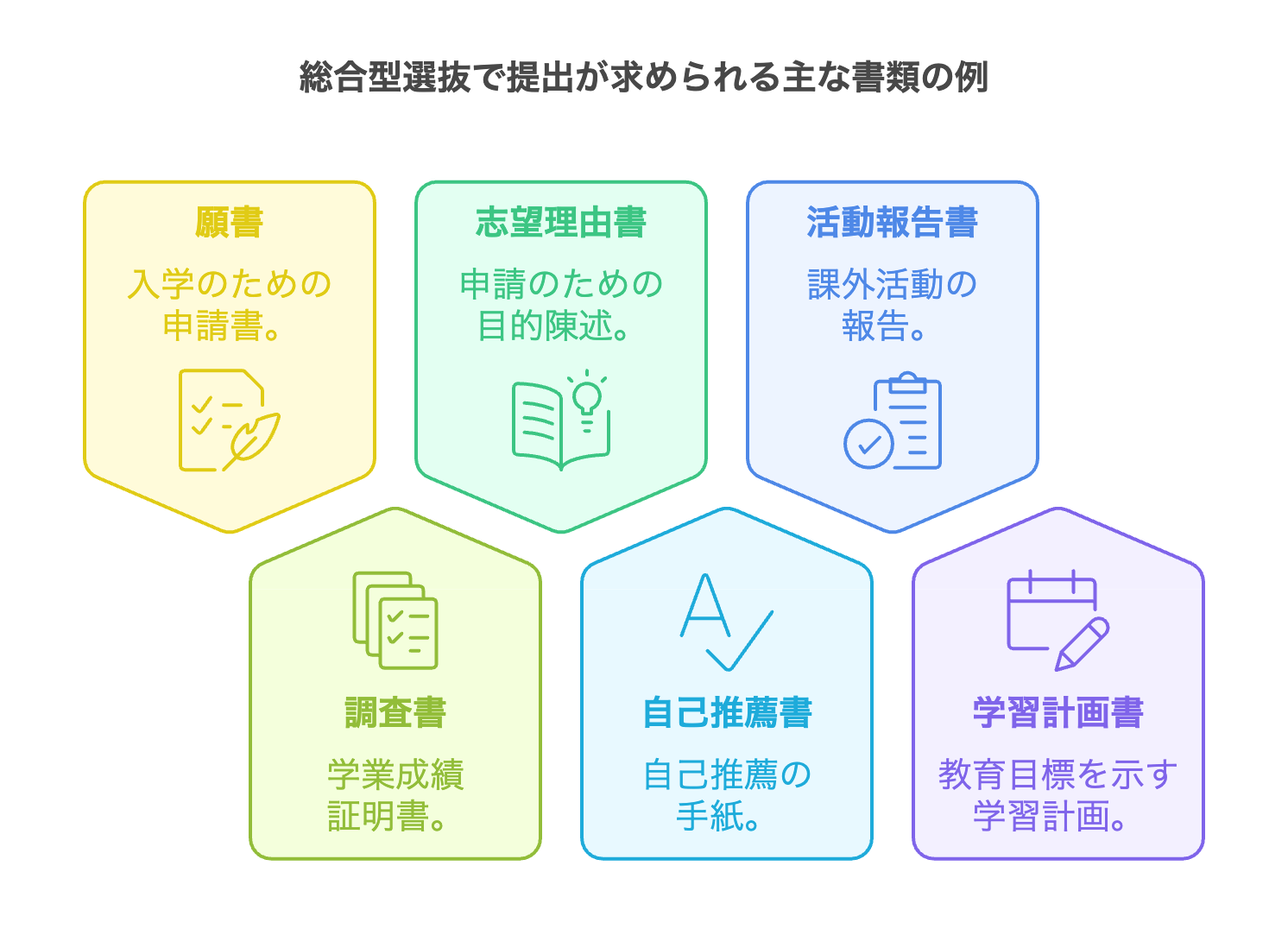

提出書類

総合型選抜を受験する際、さまざまな提出書類が必要になります。志望校ごとに形式や内容が異なるので、事前に確認していきましょう。以下に、書類の概要をまとめました。

| 書類名 | 内容 |

|---|---|

| 志願書(エントリーシート) | 基本情報や志望学部、自己PRなどを記入する書類 |

| 調査書 | 高校の成績や出欠状況を記載した学校発行の書類 |

| 自己推薦書 | 自分の強みや実績をアピールするための文章 |

| 活動報告書 | 部活動やボランティア、取得資格などの実績をまとめる書類 |

| 志望理由書 | 志望理由、学びたいことや将来の目標を記載する書類 |

| 推薦書 | 学校の先生や指導者が書く推薦文 |

出願書類として書いて提出するのは高校3年生になってからです。しかし高校2年生の間から準備を進めるのが推奨されます。

そこで高校1年生の段階では、どのような書類が求められるのかを把握しておきましょう。

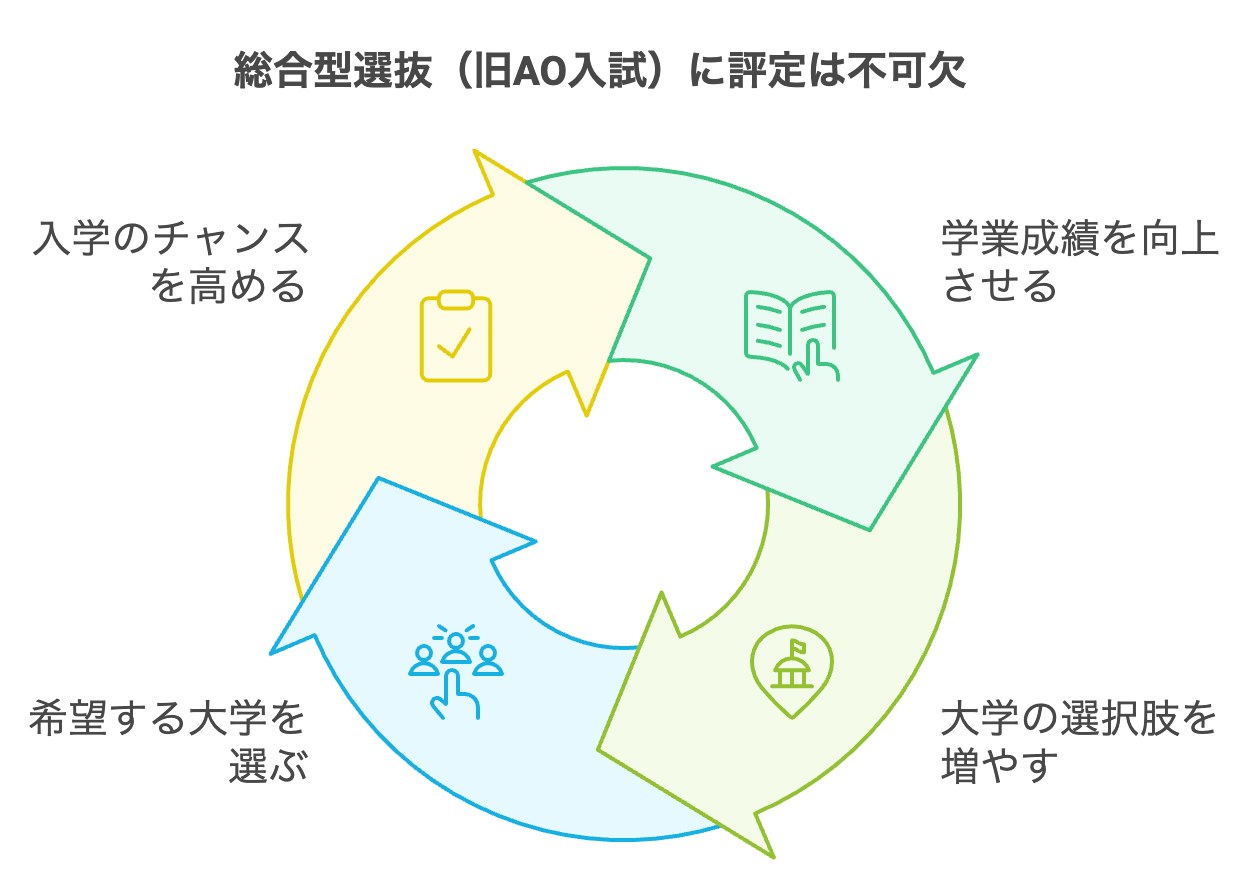

評定

総合型選抜では、評定平均が出願要件となる大学が多く、基準を満たさないと受験できません。特に難関大学では4.0以上を求めることが多いため、早い段階から意識しておくことが重要です。

評定は後から大きく上げるのは難しく、高校1年からの成績が影響し、積み重ねが合否を左右します。

高校1年からできる対策として、次のことが挙げられます。

- 定期テストでの高得点を目指す

- 授業態度や提出物をしっかり管理する

- 副教科の成績も意識する

早いうちから高い評定を維持しておくと、高校2、3年時に実績づくりや面接対策にも時間をかけられます。

愛媛大学に合格したさんの体験記

引用:マナビジョン愛媛大学

志望理由:課外活動を1年生の頃からがんばってきたことに加え、評定平均値が4.9ほどあり、先生に勧められたから。地元の大学に進学したかったから。学びたい教授がいたから。

総合型選抜における評定の評価比重をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

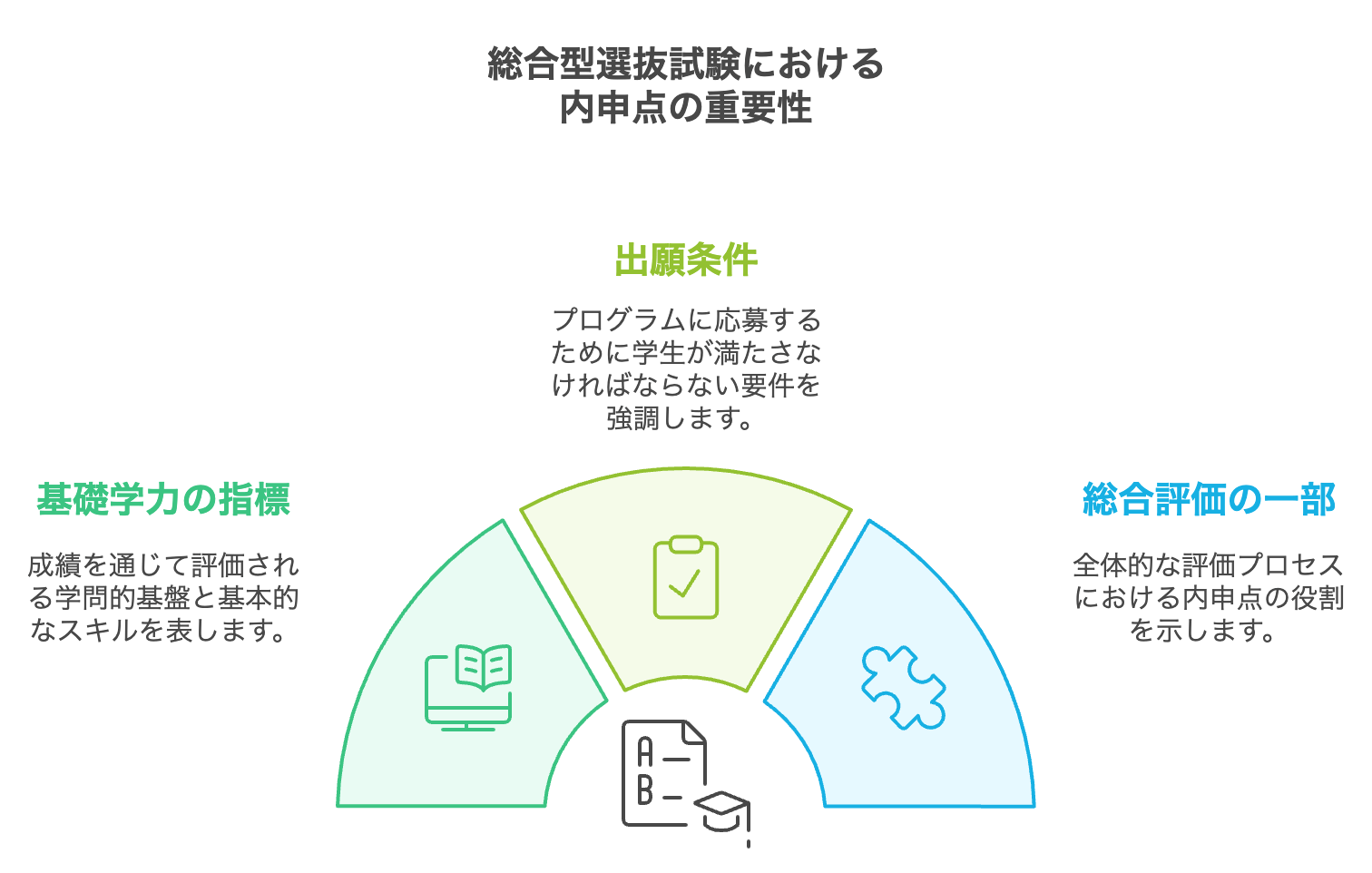

内申点

第1次選考の書類選考において、内申点が影響します。そのため、高校1年生の1学期または前期から意識して上げておきましょう。内申点が基準を満たしていないと出願できない大学もあり、調査書の評価が低いと選考を通過しにくくなります。

内申点は定期テストの成績だけでなく、授業態度や提出物、副教科の評価も含みます。調査書を重視する大学では、学習姿勢や努力の継続も評価対象です。

内申点を上げるためには、次のことに取り組みましょう。

- 定期テストで安定した成績を取る

- 提出物を期限内に出す

- 副教科も手を抜かずに勉強する

内申点を維持できれば、総合型選抜だけでなく推薦入試の選択肢も広がるため、今のうちから取り組みましょう。

甲南女子大学に合格したAIさんの体験談

引用:マナビジョン甲南女子大学

文系の科目(現代文・英語)の自分の得意な科目のみで受験することができる、看護学科のある大学を選びました。高校3年生の7月にオープンキャンパスに参加しました。その時、体験授業を学科の先輩と受講しました。熱心にメモを取る姿を見て自分も本気で看護師国家試験に向かって努力する先輩方がいるこの環境で学びたいと思い志望しました。公募制推薦を選んだ理由は高校で定期テストを頑張った内申点を生かしたかったからです。

総合型選抜における内申点の重要性をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

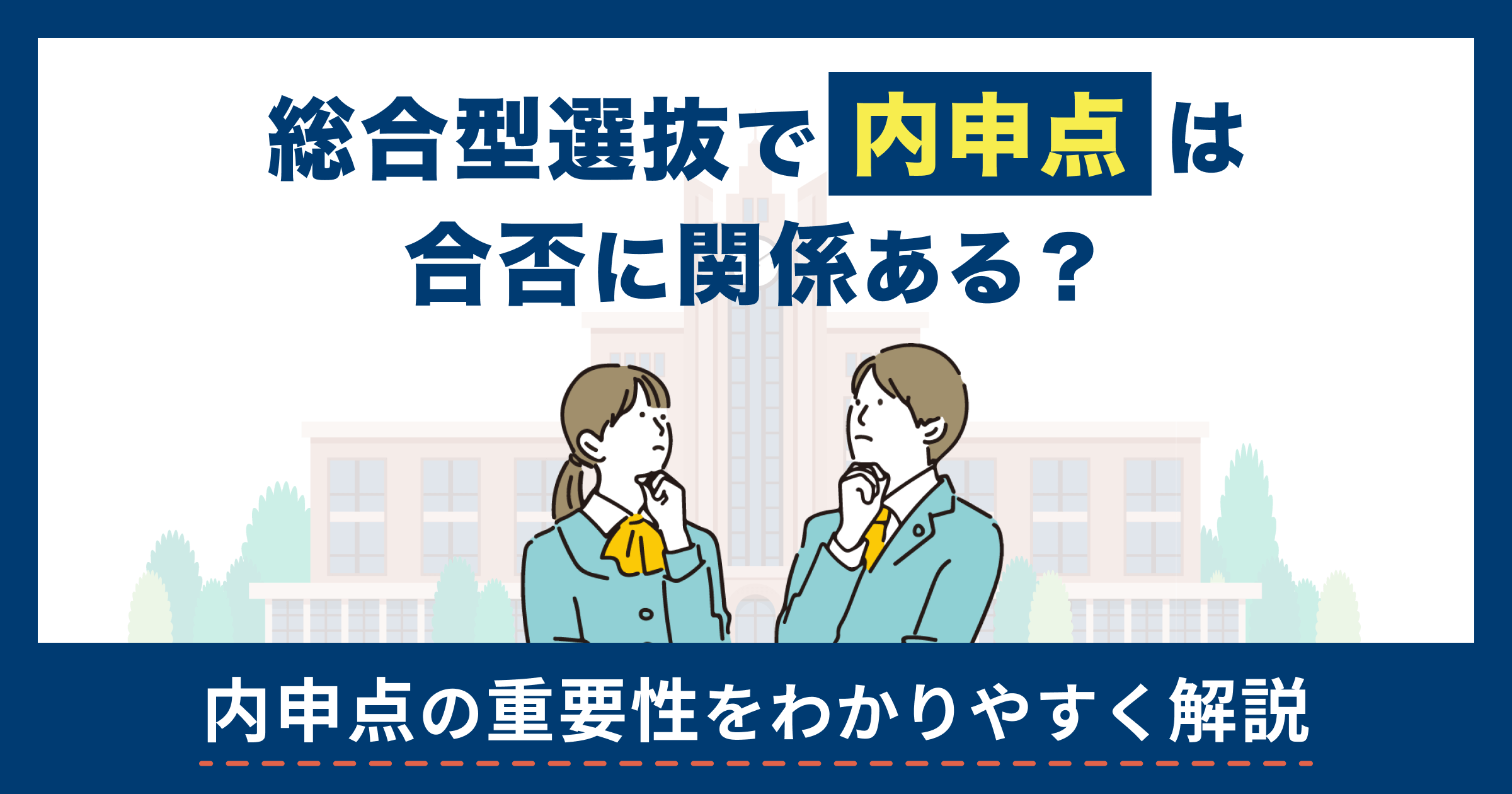

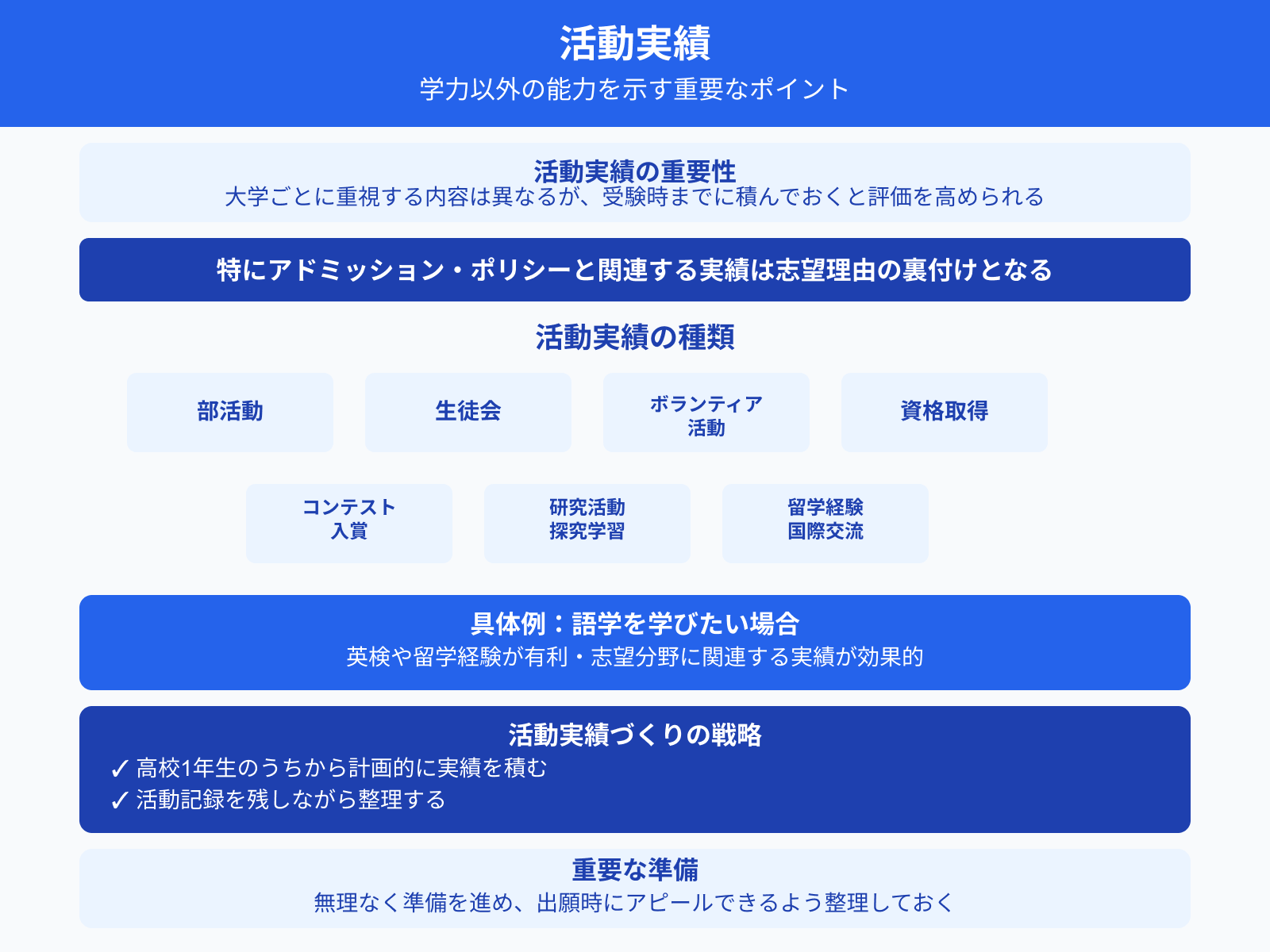

活動実績

大学ごとに重視する内容は異なりますが、受験時までに活動実績を積んでおくと、評価を高められます。

活動実績は、学力以外の能力を示せるため大学側が重視するポイントの一つです。中でもアドミッション・ポリシーと関連する実績は、志望理由の裏付けとなります。

活動実績には、部活動・生徒会・ボランティア・資格取得・コンテスト入賞などさまざまな種類があります。語学を学びたいなら英検や留学経験が有利です。次のステップ4でも解説するので参考にしてください。

高校1年生のうちから計画的に実績を積むことで、無理なく準備を進められます。活動記録を残しながら、出願時にアピールできるよう整理しましょう。

ステップ4:実績づくりに励む

志望校の受験に必要なものを洗い出したら、早速実績づくりを始めましょう。

高校1年生のうちは2、3年生に比べると時間に余裕があります。今から計画的に実績を作っておくと、出願時に強みとして活かすことが可能です。

実績は短期間でつくるのが難しいです。そのため後からでは間に合わないこともあるため、少しずつ積み重ねましょう。

ここでは実績として評価されやすい活動を、5つにまとめて紹介します。

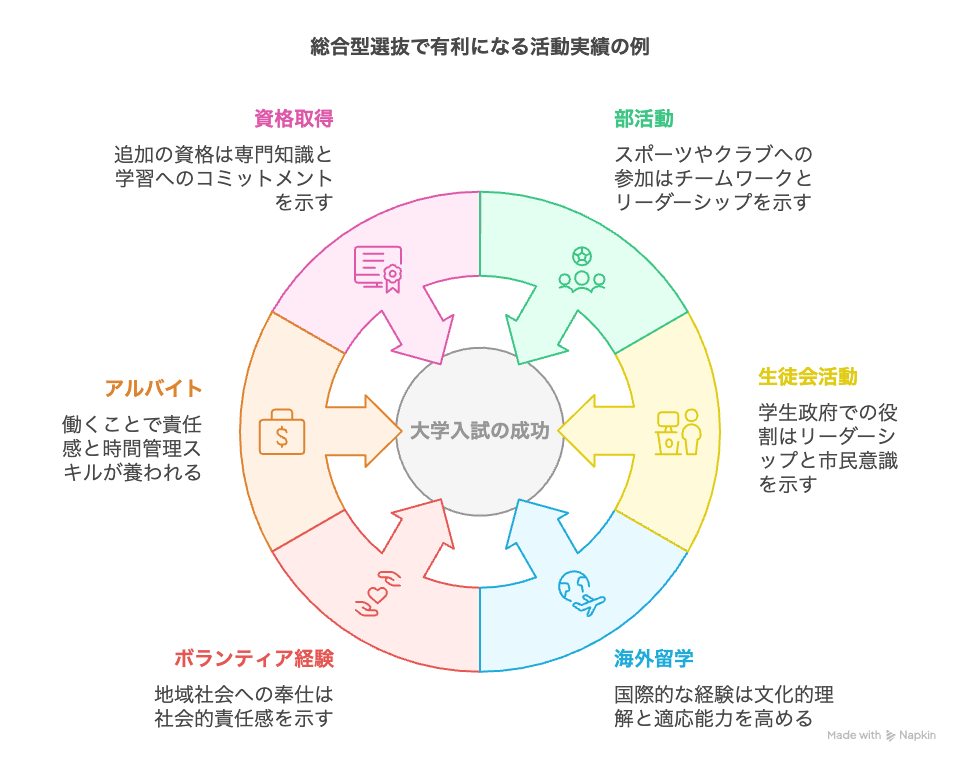

資格の取得

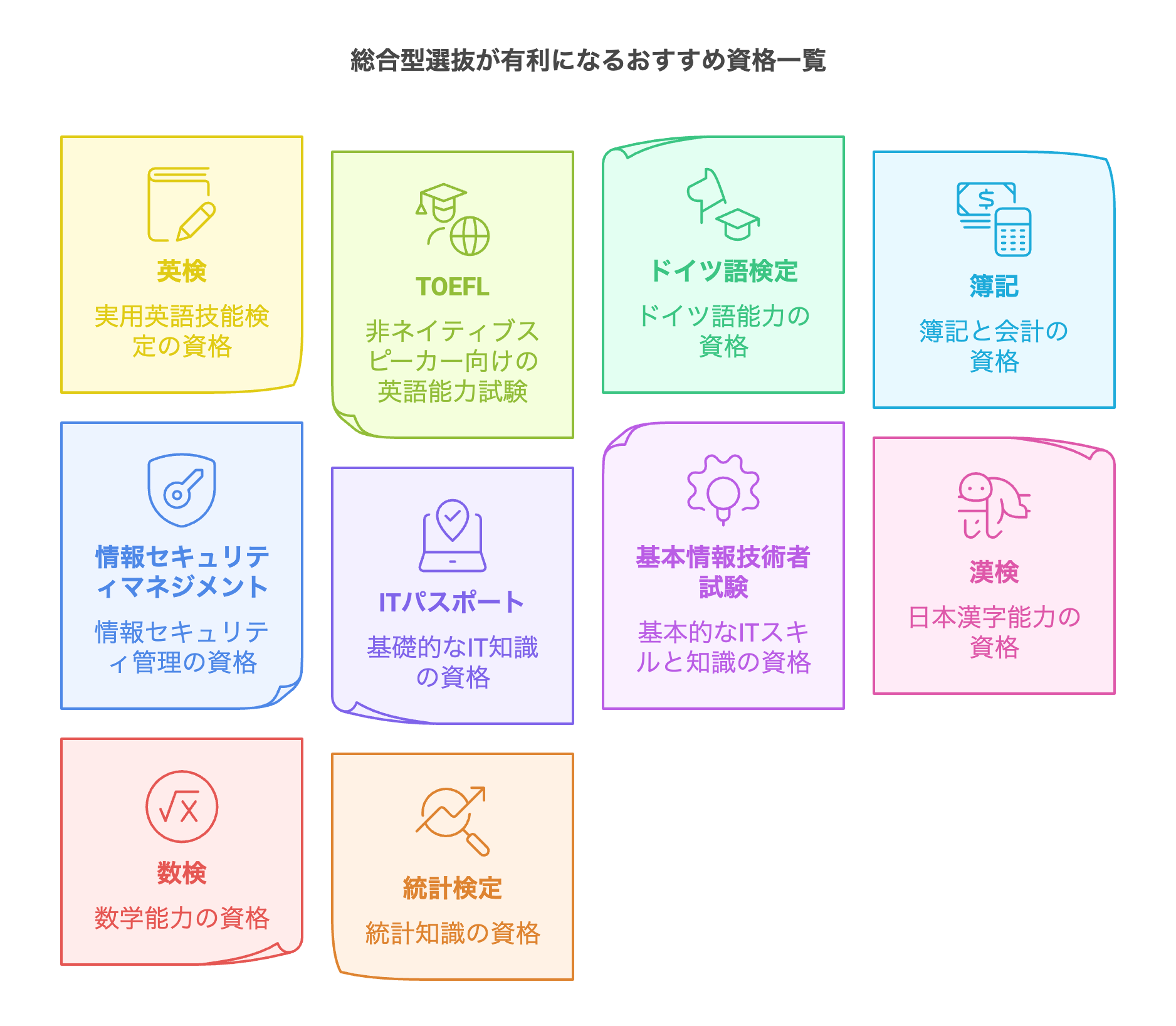

資格の取得は、総合型選抜において学びへの意欲や専門性を示す手段の一つです。特に、英検・TOEFL・簿記・ITパスポートなどの資格は、多くの大学が評価の対象としています。

志望学部に関連する資格を取得していると「志望分野に興味があり、努力して学んできた」ことを証明できます。

高校1年生のうちから資格取得を目指すことで、余裕をもって試験対策ができます。

例えば受験資格にしている大学も多い英検の場合、通常試験日が5月、9月、1月です。2次試験や合格発表を考慮すると高校3年生の5月に受験した結果を提出する場合が多いです。それまでに何回受験できるかを逆算して、受験級も検討し計画的に取得を目指しましょう。

同志社大学に合格したRIさんの体験記

引用:マナビジョン同志社大学

質問:高校時代頑張ったことがどう大学生活で活かせるか。

回答:英検の取得→HSK、中国語検定の取得。

口頭試問では中国についてのさまざまな知識が問われたので、中国の歴史、政治、地理、について幅広く学ぶ必要があります。

英検をはじめとした、総合型選抜で有利になる資格を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

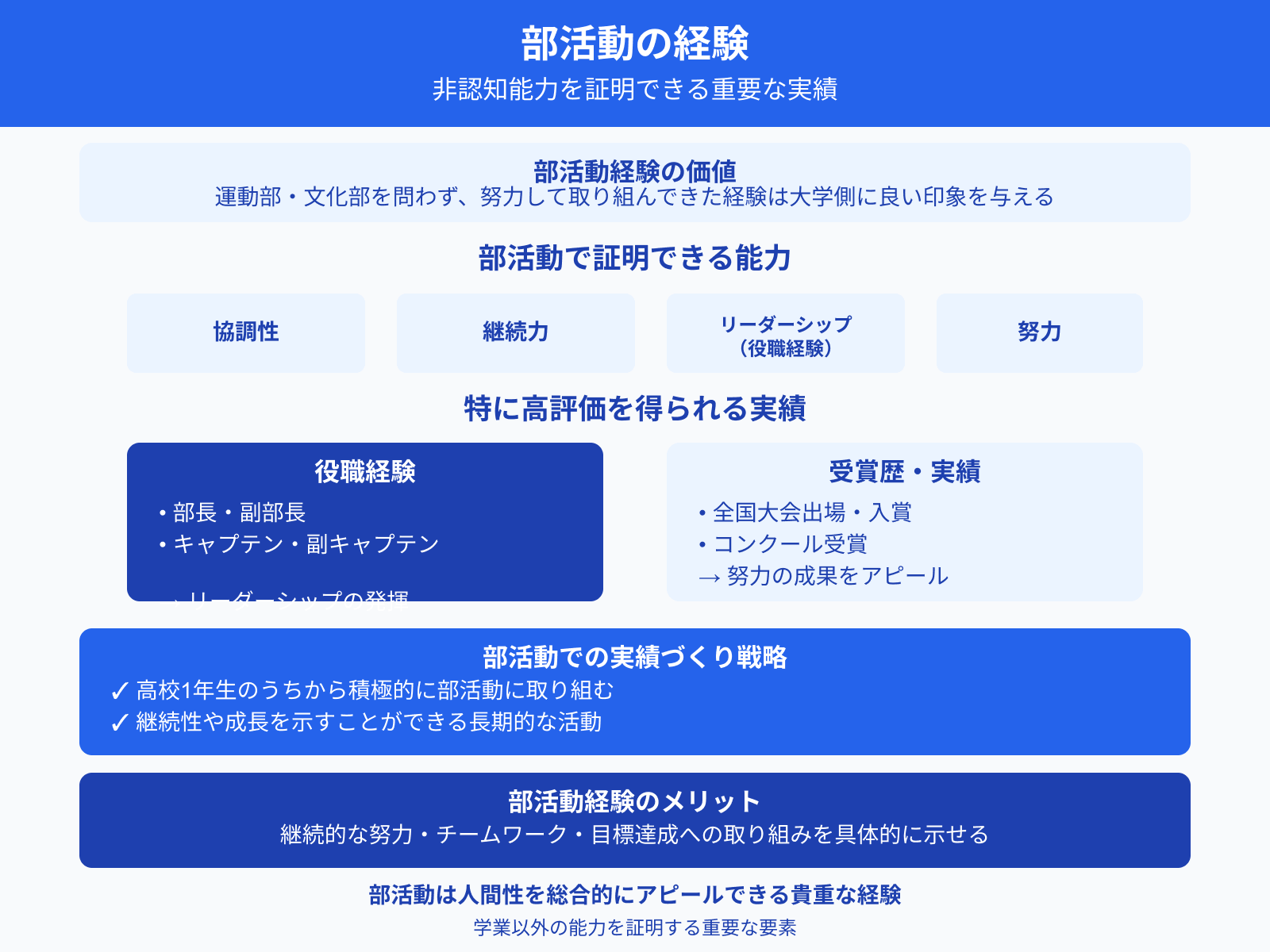

部活動の経験

部活動の経験は、協調性・継続力・リーダーシップなどの非認知能力を証明できる実績として評価されます。運動部・文化部を問わず、努力して取り組んできた経験は大学側に良い印象を与えます。

部長・副部長・キャプテンなどの役職経験は、リーダーシップを発揮した高評価を得られる実績です。全国大会やコンクールでの受賞歴があれば、努力の成果としてさらにアピールしやすくなります。

高校1年生のうちから積極的に部活動に取り組んでおくと、継続性や成長を示すことができます。

早稲田祭学に合格したYMさんの体験記

引用:マナビジョン早稲田大学

吹奏楽部に所属していた。演奏会の実行委員長として、演奏会の構成を考え、外部の業者とのやり取りや部員への伝達を行った

部員の意見を取り入れつつ、まとまりのある演奏会になるよう積極的に発言し部員を引っ張った。

総合型選抜試験における部活動の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

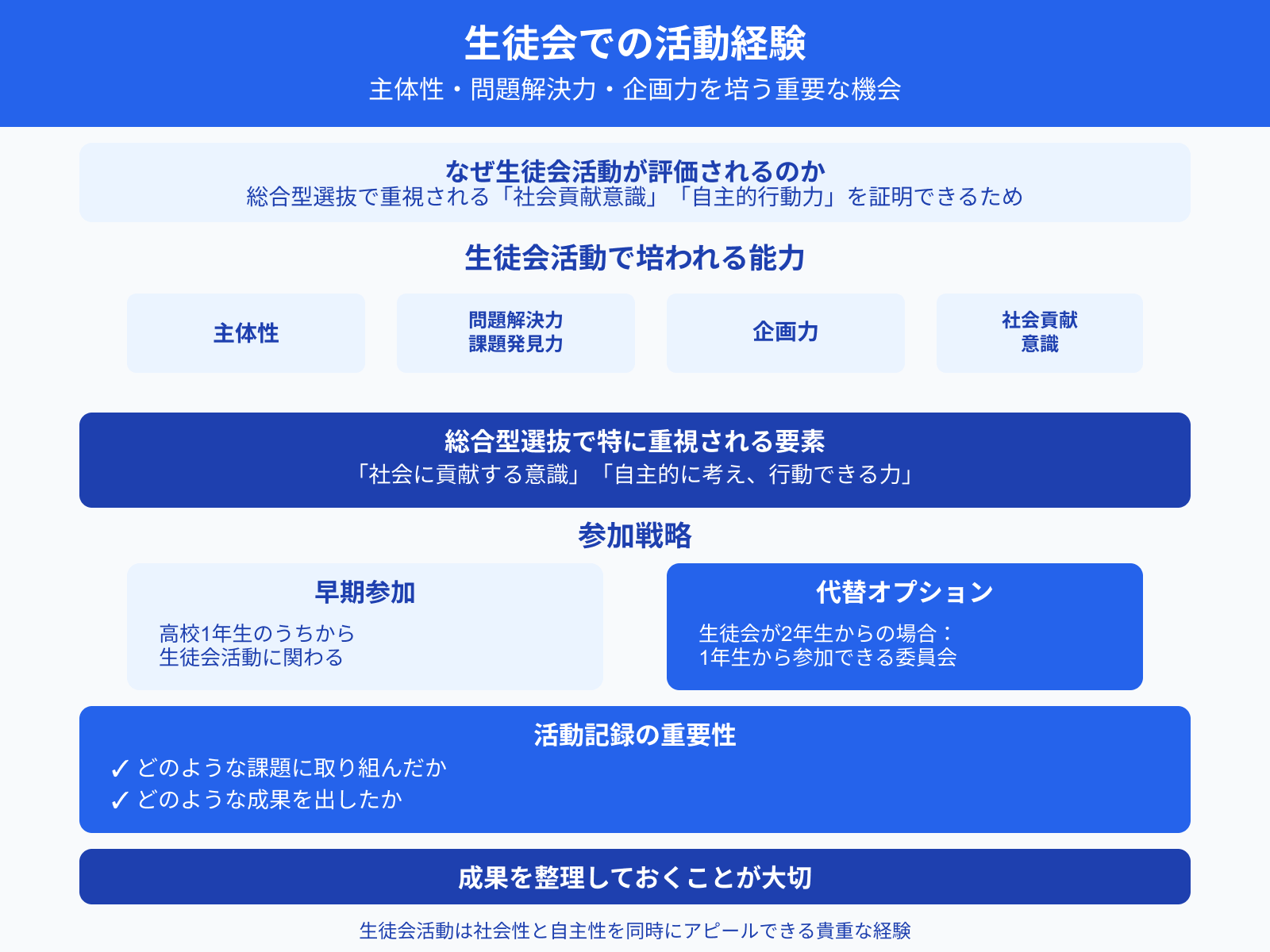

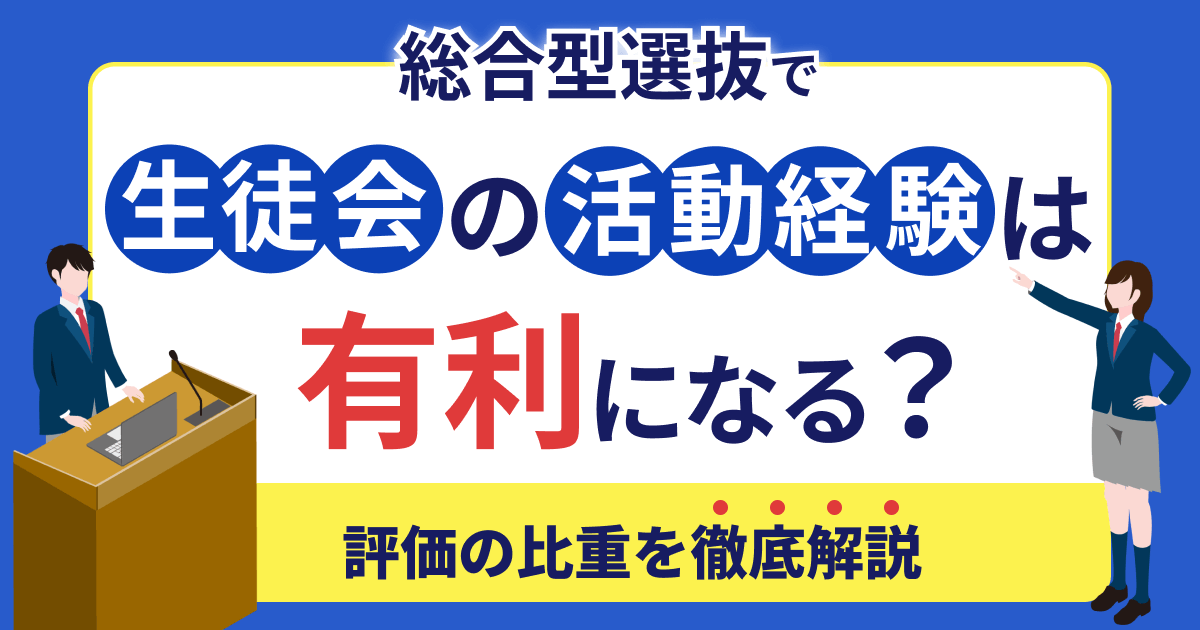

生徒会での活動経験

生徒会活動は、主体性・問題解決力・企画力などを培う機会として評価される実績の一つです。

総合型選抜では「社会に貢献する意識」や「自主的に考え、行動できる力」が重視されることが多いです。生徒会経験はこれらの要素を証明できるため有利に働きます。

学校によっては、高校1年生のうちから生徒会活動に関わることができます。生徒会活動は高校2年生からという高校の場合は、1年生から参加できる委員会も検討しましょう。

生徒会活動などの中でどのような課題に取り組み、どのような成果を出したのかを整理しておくことが大切です。

立正大学に合格したA.U.さんの体験談

引用:マナビジョン立正大学

勉強だけの高校生活ではなく、置かれた状況の中で全力で楽しむことをモットーにしていました。特進コースの授業体系との両立に加え、クラスの級長・生徒会会長を務めた経験は自身のリーダー像を変化させ、かけがえのない青春と自己の成長をもたらしてくれたと実感しています。

また、英検二級を取得するために友人と単語の問題を出し合ったり、タブレットを活用しながら手厚く添削していただいたりして、日々の積み重ねを大切にしていました。実際、総合型選抜の面接で英検取得について問われました。努力の結果が結びついて良かったと思います。

総合型選抜における生徒会活動の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

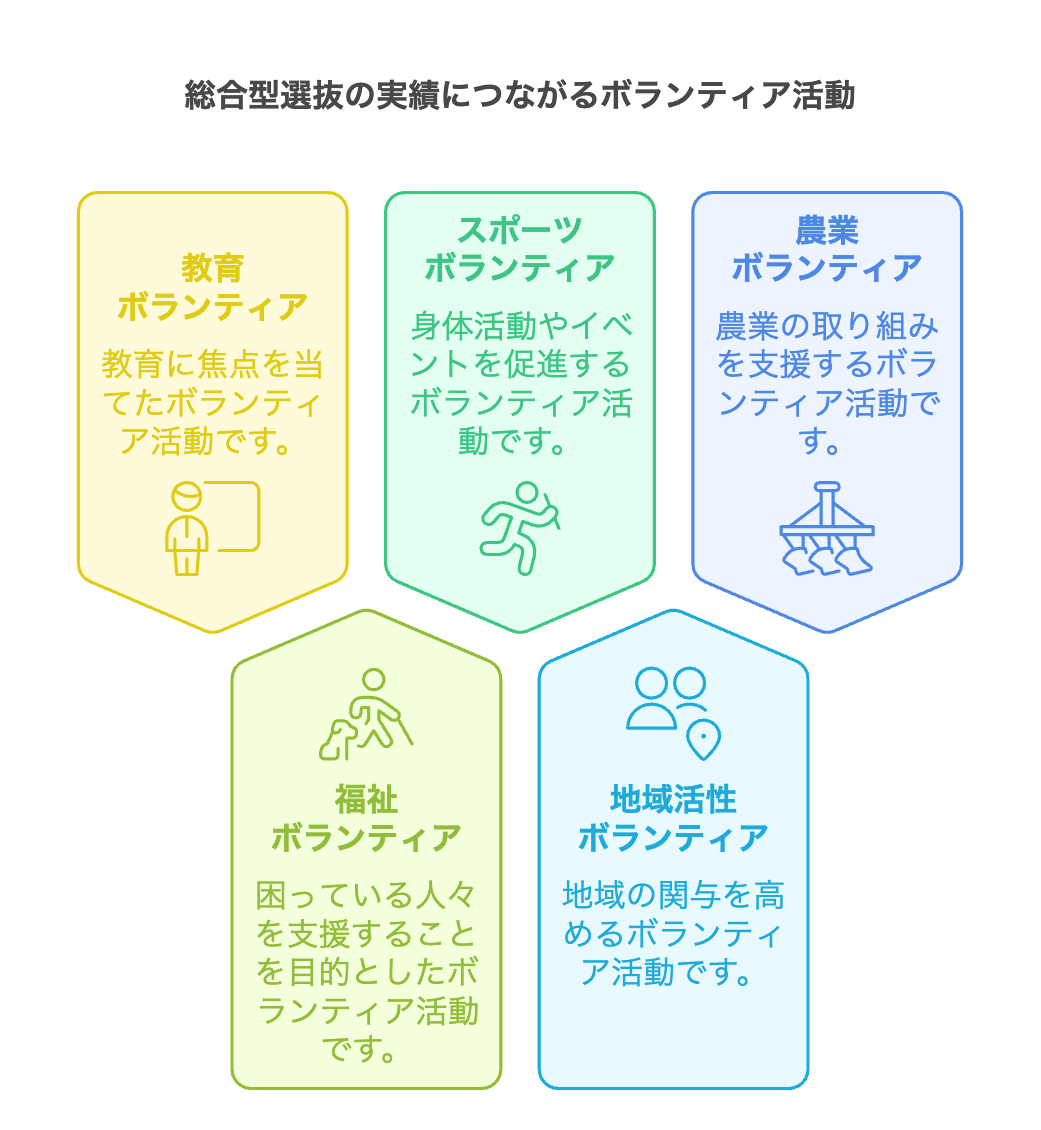

ボランティア経験

ボランティア活動は、社会貢献への意識や協調性を示す実績として評価されやすいです。

福祉・教育・環境保護など、大学の学びと関連する活動をしていると、出願時に説得力を持たせやすくなります。総合型選抜では「社会の課題に関心がある」「他者と協力して行動できる」ことが評価されます。

高校1年生からボランティアに参加することで、長期間の経験や活動を通じて得た学びを深めることができます。自分の将来の目標や志望分野と関連する活動を選んで、積極的に参加しましょう。

中央大学に合格したRTさんの体験記

引用:マナビジョン中央大学

高校1、2年で経験したボランティア活動について詳しく話しました。

面接本番だと緊張で考えてきたことが100%出せるとは限らない。台本を完璧に覚えようとするよりは、箇条書き程度でまとめるぐらいにしておいて、自分の心の底から想いを話すことが大切だと感じた。自分が本当に志望していて、事前に明確化することで本番は伝えたいことを伝え切ることができると思う。

会場で待つ時間が長すぎると、緊張してしまってよくないと思っていたので、15分前くらいに着くようにしたら、多くの人が既にもういたので、時間にはかなり余裕をもってよいと思う。

総合型選抜におけるボランティア活動の評価比重をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

ボランティア-1.png)

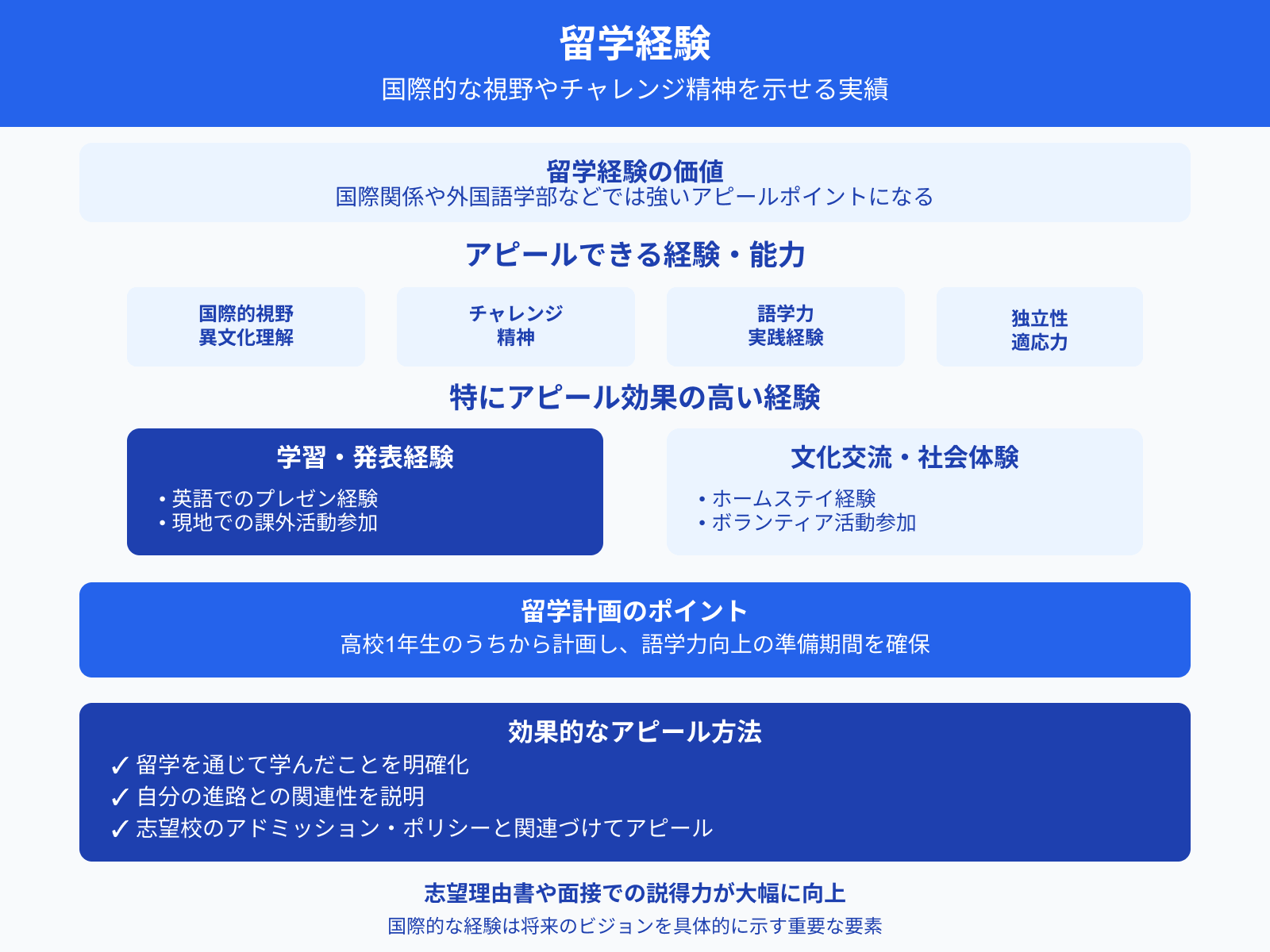

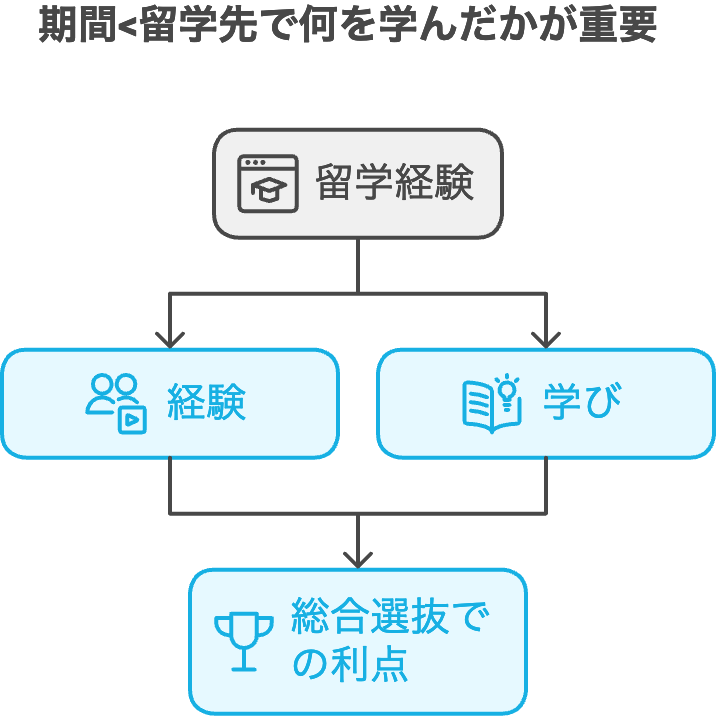

留学経験

留学経験は、国際的な視野やチャレンジ精神を示せる実績です。国際関係や外国語学部などでは、留学経験があることで強いアピールポイントになります。

英語でのプレゼン経験や現地での課外活動などをアピールすると、志望理由書や面接での説得力が増します。

高校1年生のうちから留学を計画しておきましょう。語学力向上のための準備期間を確保でき、出願時には自信をもって成果を示すことができます。留学を通じて学んだことや、自分の進路とどう結びつくのかを明確にし、志望校のアドミッション・ポリシーと関連づけてアピールしましょう。

法政大学に合格したRioさんの体験記

引用:【入試ニュース】合格体験記_Rio(総合型選抜自己推薦A基準) :: 法政大学 GIS

高校2年生から3年生にかけてカナダへ留学していました。そこで、大学でも英語を使い、ディスカッションやプレゼンテーションを通してアクティブに学ぶ授業を受けたいと思い始めました。また、大学生活では一つの学問を研究するだけでなくさまざまな学問の視点から自分の興味を深めていきたいと思いました。その中で、GISのリベラルアーツ教育と少人数制を取り入れ、アクティブで幅広い学びの環境は自分の大学生活へのモチベーションと合致していたためG I Sへ進学することを決めました。

総合型選抜における海外留学の評価比重をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

で有利-1.png)

ステップ5:試験内容を把握しておく

実績づくりに励みつつ、総合型選抜試験の内容を把握しましょう。

高校1年生のうちから対策の流れをイメージしておくと、2年生以降の準備をスムーズに進めることが可能です。また、大学のホームページに過去問が掲載されていることがあります。目を通して具体的な試験のイメージをしておきましょう。

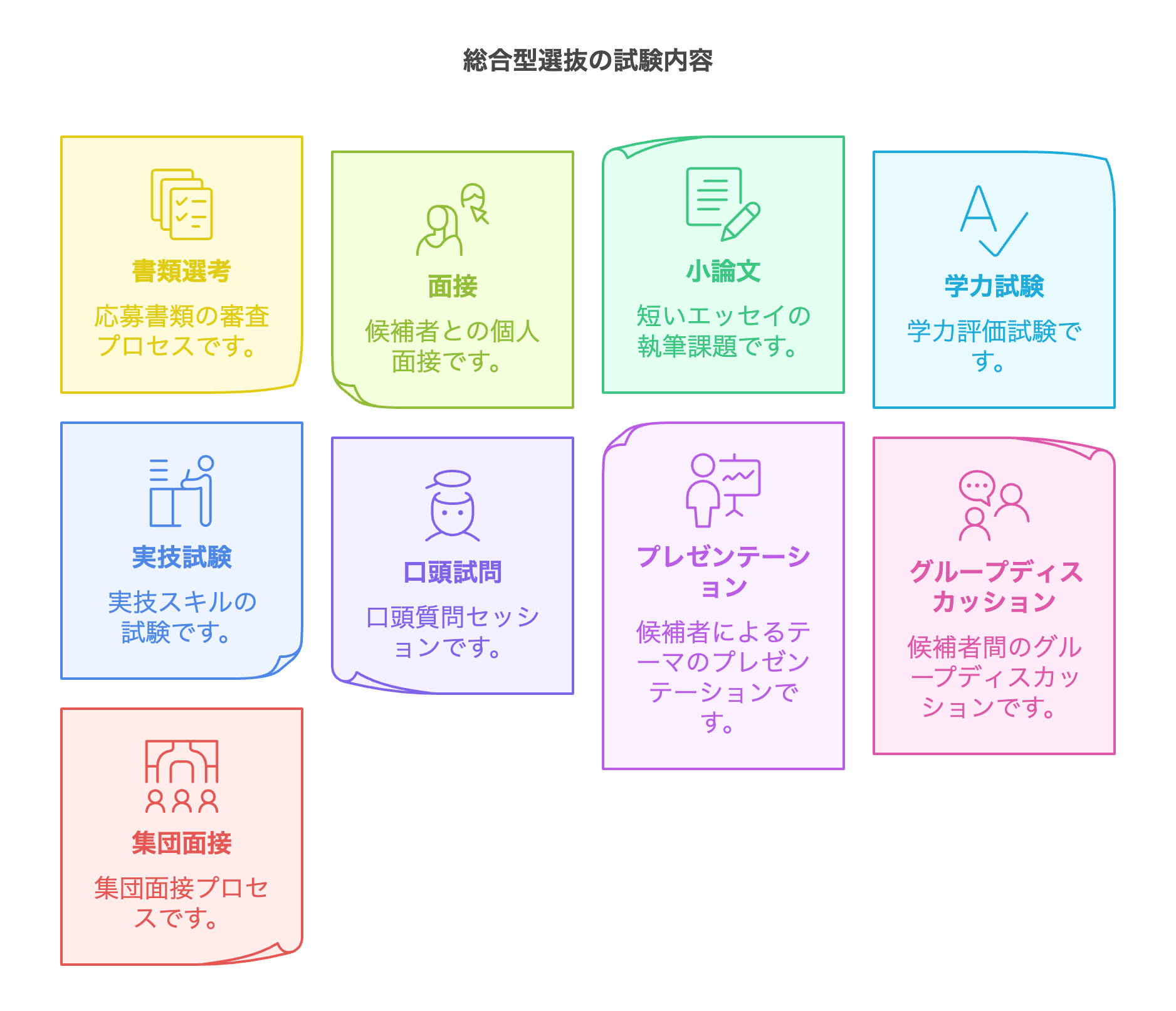

以降では総合型選抜の主な試験内容を5つ紹介します。

上記を含め、総合型選抜の試験内容をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

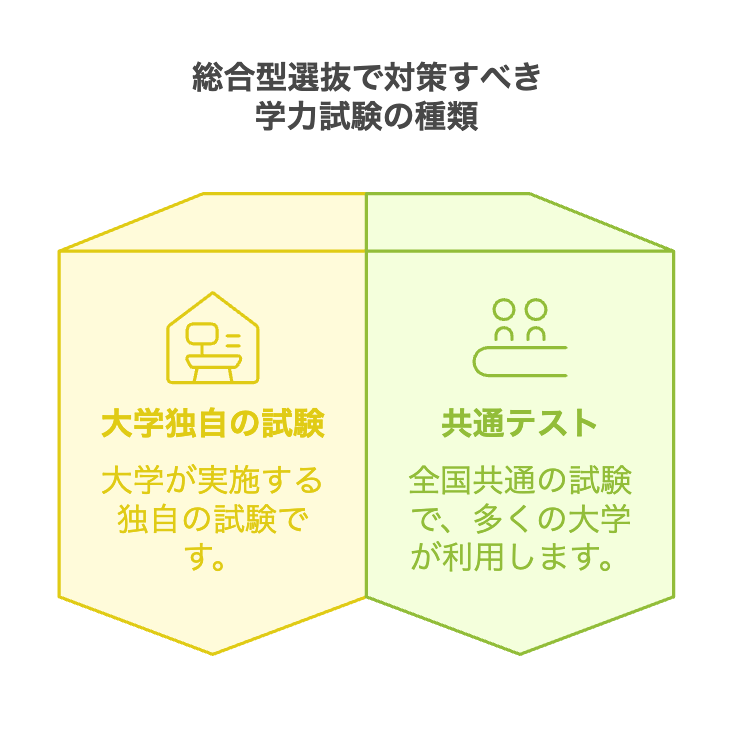

学力試験

総合型選抜の学力試験対策は、早期に始めることで合格の可能性を高めます。多くの受験生は高校3年生の春から準備を開始しますが、理想的には高校2年生の夏休みまでに対策を始めるべきとされています。

各大学の試験内容や出題傾向は異なるため、志望校の過去問を分析し、必要な学力を把握することが重要です。高校1年生から定期テストで高得点を取ることで、評定平均の向上にもつながります。

学力試験の対策は一般選抜にも役立つため、早めの準備が将来の選択肢を広げることになります。志望学部の分野については、試験内容の対象になるため高校1年生から準備するのがおすすめです。

一般選抜も視野に入れながら総合型選抜の対策も並行して進めていた先輩の体験記も参考にしてください。

立教大学に合格したまーみーさんの体験記

引用:パスナビ立教大学

立教大学に行こうと思ったのが高校3年の6月ぐらいで、本格的に勉強したのは夏休みぐらいからです。もう立教大学しか考えてなかったので、総合型選抜(立教大学では自由選抜入試)と一般選抜の両方を視野に入れ、その1校だけを受けました。選抜の最終的な結果が出るまでは一般選抜の勉強もしてましたが、受かる自信があったので、そんなに力は入れてませんでした。部活は12月末までありましたが、両立はできていたと思います。

総合型選抜における学力試験の特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

面接試験

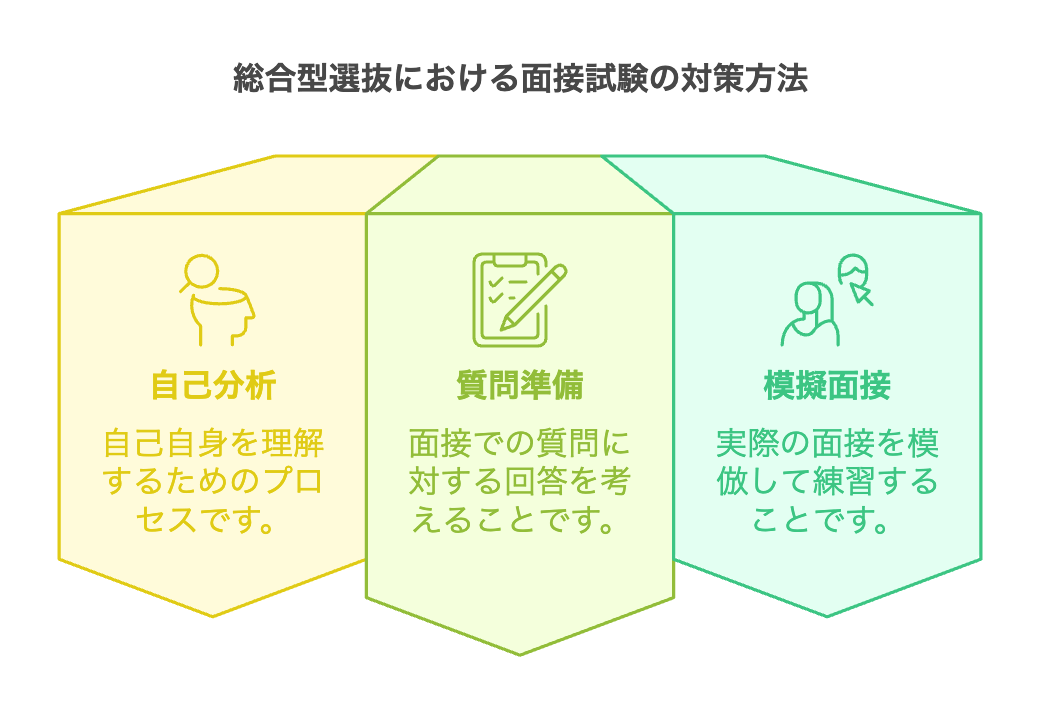

総合型選抜における面接試験は、受験生の人間性や意欲が評価される機会です。これまでの経験を振り返って対策をするため、準備は高校3年の春から始めるのが一般的です。

面接試験では、自己PRや志望動機の明確化が求められます。そのため、自己分析を通じて自分の強みや経験を整理し、志望校のアドミッション・ポリシーを深く理解することが重要です。

高校1年生から他の人に自分の考えを話す機会を得ておくと、いざ3年生になって準備を始める際にも有利です。まずは友達や家族に日々の出来事や考えを、自分の言葉で伝える習慣をつけておきましょう。

横浜国立大学に合格したWTさんの体験記

引用:マナビジョン横浜国立大学

面接官によって雰囲気は全然違う。担当の先生や担任の先生と何度も練習して慣れておくのはもちろん、全然知らない先生とも練習してみると、本番に近い雰囲気に慣れることができると思う。

フォーマルな靴のため靴擦れしそうになった。スーツも疲れるし、何回か着て面接の練習をしておくとよい。そもそもスーツを持っていない人は、早めに買いにいかないと受験前にバタバタすることになる。

総合型選抜における面接試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

面接試験-1.png)

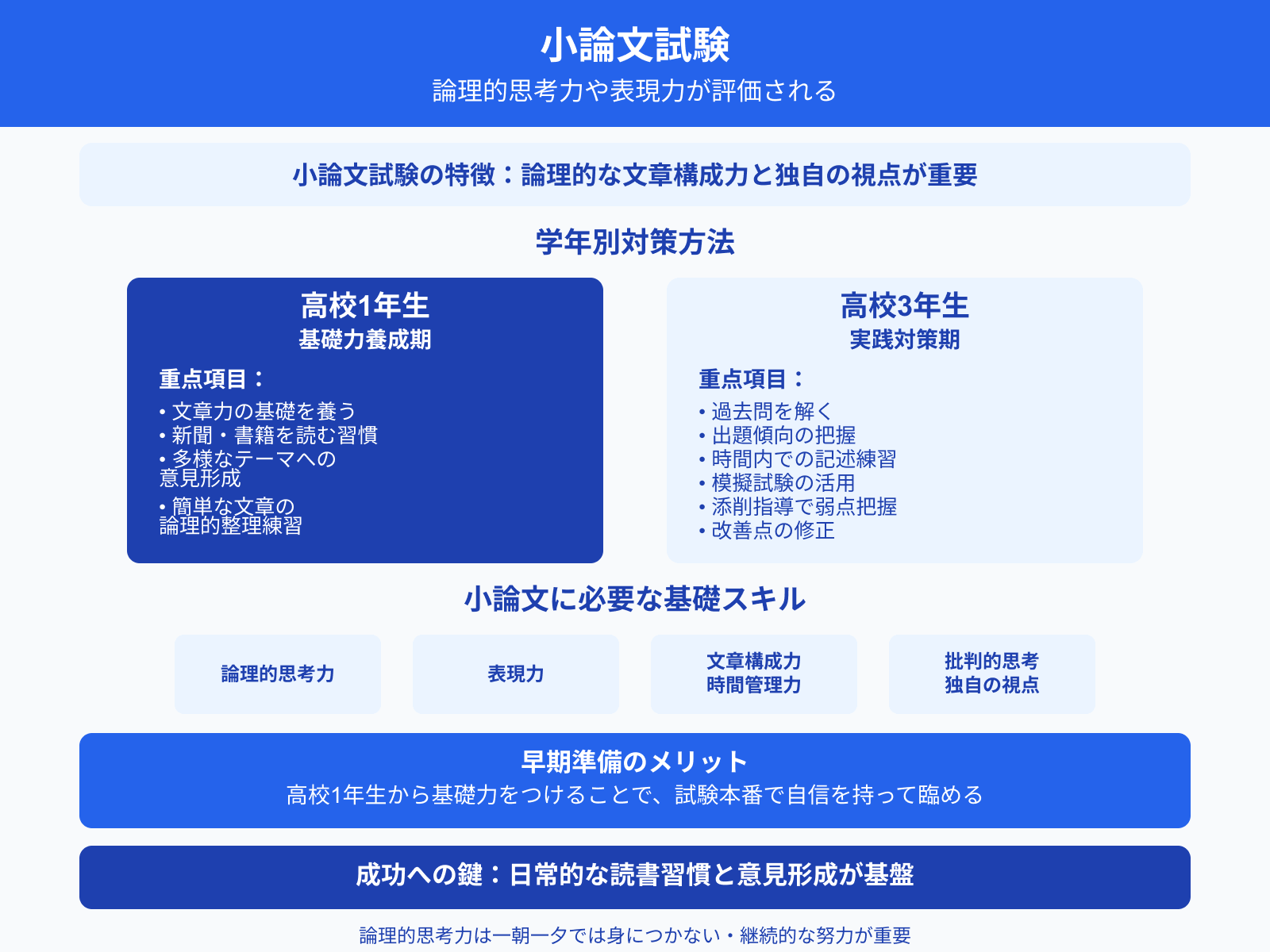

小論文試験

総合型選抜の小論文試験では、論理的思考力や表現力が評価されます。

高校1年生の段階では、まず文章力の基礎を養うことが大切です。日頃から新聞や書籍を読み、多様なテーマについて自分の意見を持つ習慣をつけましょう。また、簡単な文章を書いて論理的に整理する練習も効果的です。

高校3年生になると、より実践的な対策が必要になります。過去問を解き、出題傾向を把握しながら、本番を意識した時間内での記述練習を行います。模擬試験や添削指導を活用することで、自身の弱点を把握し、改善を図ることができます。

高校1年生の早い段階から基礎力をつけておくことで、試験本番で自信を持って臨めるようになります。

筑波大学に合格したNSさんの体験記

引用:マナビジョン筑波大学

英語の小論文のテーマがたまたま本で読んだ内容だったので、読んだ内容をほぼそのまま文章にできました。ジャンルに問わず多くの本を読んでおくことによって知識が増え、小論文に役立ちます。

志望理由書を書く際には、自分の学問に対する熱い情熱をメモしておくことが大切です。あとで見返して恥ずかしくなるくらいがちょうどいいと思います。

筑波大学に合格したKIさんの体験記

引用:マナビジョン千葉大学

小論文では、ちょうど世界史の授業で学んだ第二次世界大戦中のナチスのことを持ち出して書きました。文字数制限はないですが、用紙に収まるだけ文章を書き続けました。英文の内容はあまり難しくありません。

90分があっという間に感じました。入試で出される英文は基本論文なので、論文でよく出てくる英単語を中心に覚えておくと、格段に読みやすくなります。

総合型選抜における小論文試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

小論文-1.png)

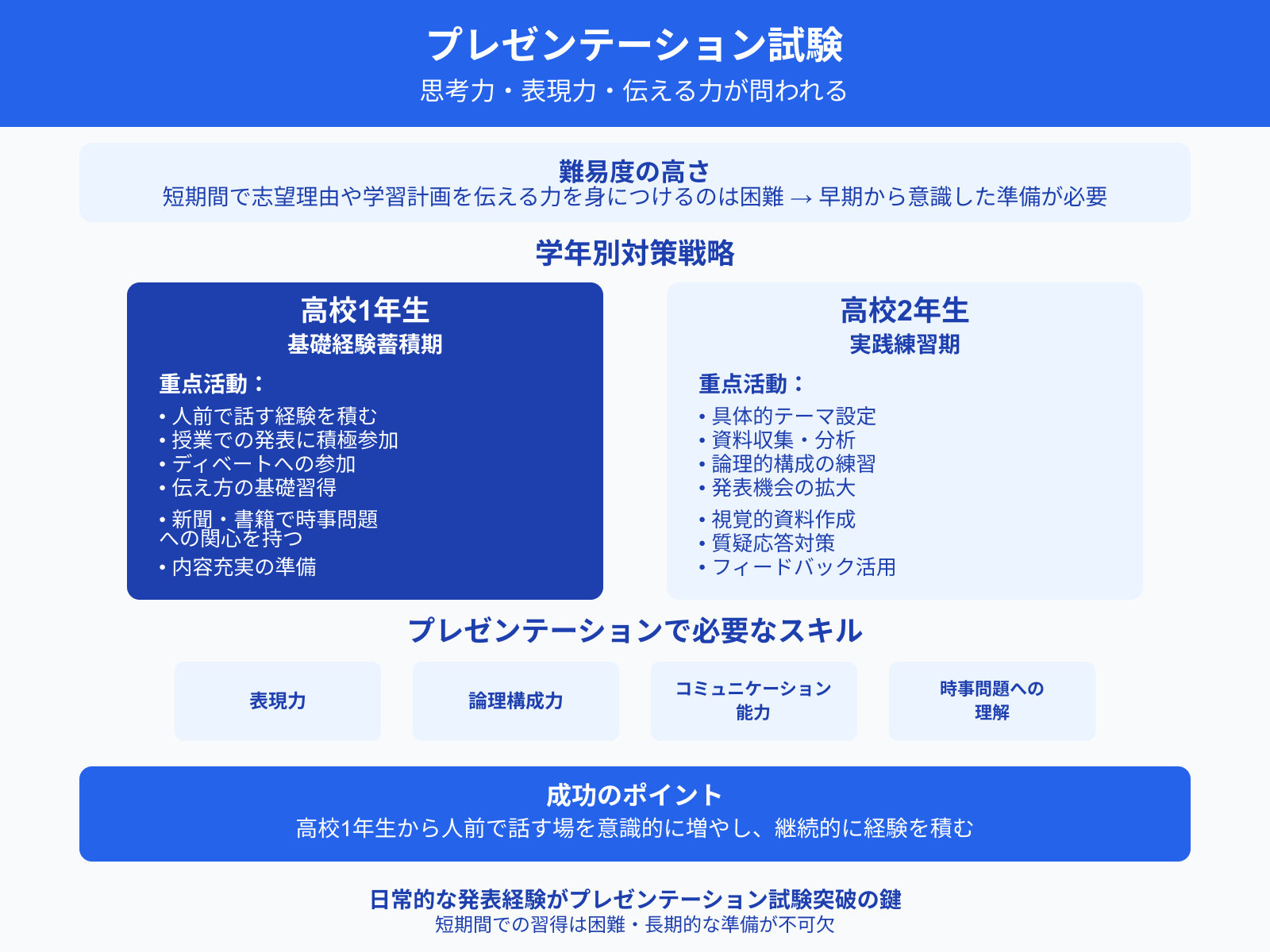

プレゼンテーション試験

プレゼンテーション試験では、思考力や表現力・伝える力が問われます。短期間で志望理由や学習計画を伝える力を身につけるのは難易度が高いです。そのため、高校1年生のうちから日常的に意識しておきましょう。

具体的に高校1年生では、人前で話す経験を積むことが大切です。授業での発表やディベートに積極的に参加し、伝え方の基礎を身につけましょう。新聞や書籍を活用し、社会問題や時事問題に関心を持つことで、プレゼンの内容を充実させる準備ができます。

高校2年生では、具体的なテーマを設定し、資料を集めながら論理的な構成を考える練習を行うのもおすすめです。これを見越して高校1年生の時から人前で話す場を増やしましょう。

総合型選抜におけるプレゼンテーション試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

プレゼンテーション-1.png)

グループディスカッション試験

グループディスカッション試験では、受験生の論理的思考力や協調性・リーダーシップが評価されます。

高校1年生の段階では、日常的にニュースや社会問題に関心を持ち、知識を蓄えることが重要です。クラス討論やディベート活動に参加し、自身の意見を的確に伝える練習を積むのも役立ちます。

グループディカッションでは、発言するだけでなくタイムキーパーや書記などの役割もあります。色々な立場から議論を進める力を培うことが大切です。

総合型選抜試験のグループディスカッションで高い評価を得られるよう、発言力やタイムマネジメント力も鍛えておきましょう。

青山学院大学に合格したRSさんの体験記

引用:マナビジョン青山学院

集団面接では挙手制だったため、積極的に答えることで、他の人よりも受かりたい気持ちが伝わります。もっと積極的に答えればよかったと反省しました。

小論文では、現在話題のテーマが出ることが多く、ニュースを見ておく必要があると感じました。自分に関係のない話でも、さまざまな視点から意見を述べることができるので、利点が多いと思います。

本番はニュースで見ていたものや、想定していたものよりも難しい話題が出て、その分野の専門的知識を入れておくことが大切だと感じました。

総合型選抜におけるグループディスカッション試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

プレゼンテーション-1.png)

ステップ6:試験の対策方法を決める

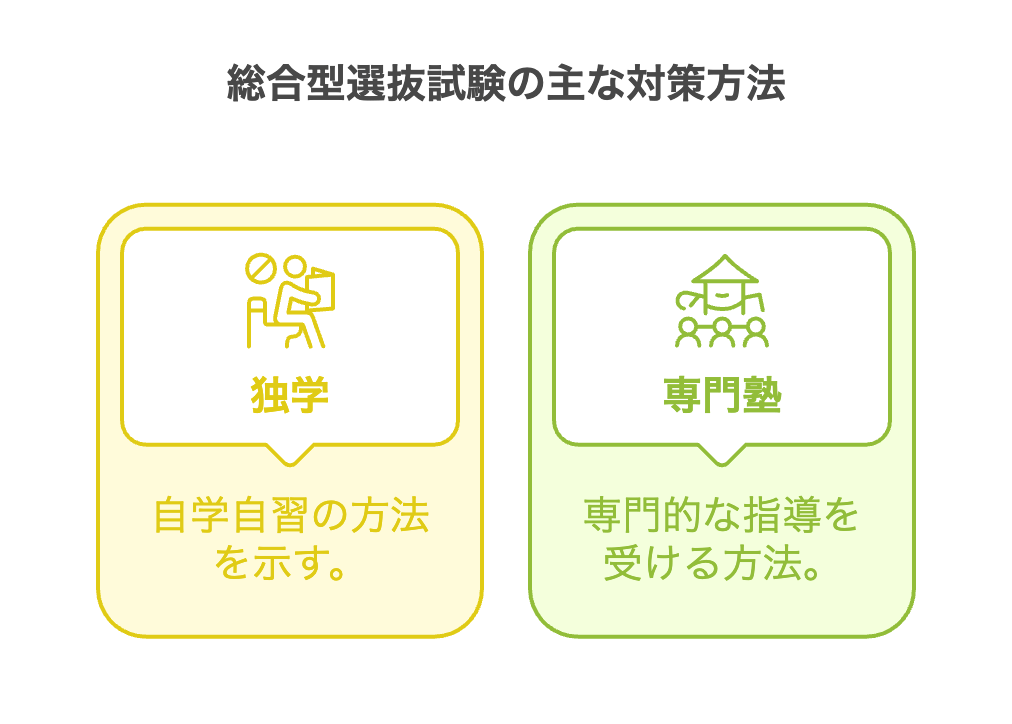

最後に、試験の対策方法を決めましょう。

総合型選抜試験の主な対策方法は次の2つです。

それぞれ詳しく解説します。

方法1:独学で対策する

- 自分のペースで学習を進められる

- 費用を抑えられる

- 部活動やボランティアなど、実績作りと並行しやすい

- 模試を活用すれば試験本番に向けた実践的な練習が可能

独学は計画的に学習できる人や、実績作りと並行して対策を進めたい人に向いています。模試を活用し、試験本番を意識した練習を繰り返すことで、独学でも十分な対策を進めることが可能です。

学校の先生や友人に協力を仰ぎながら、添削指導や模擬面接などの対策も並行して行うとよいでしょう。独学で総合型選抜試験を対策する具体的な勉強方法を詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

方法2:対策塾に通う

総合型選抜の対策塾に通うことで、専門的な指導を受けながら効率よく試験対策を進められます。特に、総合型選抜に特化した塾では、過去の合格事例をもとに、サポートが手厚いのが特徴です。

実績作りを支援してくれる塾も多く、早めに通い始めることで、計画的に実績を積み上げることが可能です。

- 専門的な指導を受けられるため、合格率が高まる

- 実績作りのサポートを受けられるため、効果的な実績を積みやすい

- 最新の入試情報や過去問を活用し、大学ごとの傾向を把握できる

- 面接やプレゼンの実践練習ができ、フィードバックを受けられる

なお数ある対策塾の中でも、早慶上智・GMARCHといった難関大学への合格を目指すなら「リザプロ」がおすすめです。

総合型選抜(旧AO入試)に特化したオンライン対策塾「リザプロ」の「推薦対策コース」では、受験生が志望校の理想にマッチしていると証明できるよう、次のような「大学が求める人材像から逆算した課外活動」に力を入れています。

- ボランティア活動

- 習い事

- 地域での開催イベント

合格に向け、志望校が求める人材像から逆算し定めた戦略をもとに、受験生一人ひとりに適した課題活動を選定します。「受験生の合格率92%」という実績からも、リザプロでなら安心して試験対策を進められるといえます。

リザプロを利用して上智大学に合格した野村 宗一郎さん

引用:みん評STORY

実は、高校1年生のときに準2級を受けたんですが、4回落ちたんです・・・。高1の最後にやっと受かって、高校2年生に入ってすぐ2級を受けたんですが、また落ちてしまい、英検の勉強のやり方が何か間違っているのかな?と思いました。僕は一般入試を考えていたんですが、カウンセリングをしてくれた先生が、「あなたのレベルだったら、推薦入試なら例えばこんな大学を目指せるよ。」という情報をくれたんです。週に4回、夕方6時~8時で受講していました。正直、最初はきついなーと思いました。でも、2週間くらいで慣れてきました。5時半に夜ご飯を食べて、6時から受講して、8時以降はフリーみたいな生活が習慣になりました

オンラインなので、塾まで通う必要もないし、夜ご飯の時間を大きくずらさなくて済んだのも良かったです。

リザプロは「学力試験は自信がない…けど難関大学に合格したい」「自宅で効率よく総合型選抜試験の対策を進めたい」そんな受験生におすすめの対策塾です。

総合型選抜の対策塾に行くべきか悩んでいる人は、次の記事を参考にしてください。

の対策塾-1.png)

リザプロ以外の塾についても知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

専門の対策塾.png)

まとめ

総合型選抜で合格するためには、高校1年生から計画的に準備を進めることが重要です。

志望校選びやアドミッション・ポリシーの把握、実績作りなど、早めに取り組むと余裕をもって対策できます。

試験対策は、独学と塾の利用のどちらが自分に合っているかを見極めることがポイントです。特に実績作りを重視するなら、サポートが充実した塾の活用がおすすめです。

高校1年生の今から具体的な行動を始めた人が、2年後に合格を勝ち取ります。