「上智大学の指定校制の推薦入学試験ってどんなのなんだろう?」

「合格率はどれぐらいなんだろう?」

上智大学の特別入試(総合型選抜試験)の一つとして実施されている推薦入学試験(指定校制)。受験対策に取り組みたいものの大学の公式サイトに詳細が公開されていないため、どのような試験なのか、イメージが湧かない人は多いですよね。

公募制推薦に比べ指定校推薦は、校内選考を通過できれば合格の可能性が高い入試方式です。しかし、合格するには高校での成績を満たし、大学が求める人物像を理解した上で対策する必要があります。

そこで本記事では上智大学における特別入試の一つ、推薦入学試験(指定校制)の特徴を解説します。合格者の体験談や対策法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

※上智大学において「特別入試」は総合型選抜試験を指しています。

なお、上智大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

- 高校の校長先生からの推薦であることが前提

- 選考方法は主に書類審査と面接試験

- 自己推薦書、特定課題、面接対策が必要

なお、上智大学の総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく上智大学に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

上智大学の推薦入学試験(指定校制)とは?

とは?.png)

上智大学の指定校推薦は、大学と高校との信頼関係に基づいて行われる入試制度です。合否の判定において、まず高校の校長先生からの推薦であることが尊重されます。

その上で、提出書類と面接によって一度の学力試験だけでは測れない下記のポイントを総合的に評価するのが特徴です。

- 高校生活での日々の学習意欲

- 受験生の個性

- 大学入学後、卒業後の将来性

なお、2026年度の試験日程は下表のとおりです。

| 出願期間 | Web出願 11月1日(土)~11月6日(木) |

| 面接 | 2025年11月30日(日) |

| 合格発表日 | 2025年12月11日(木) |

| 入学手続締切日 | 2026年1月9日(金) |

全学部で受験可能

は全学部で受験可能.png)

文系・理系を問わず、上智大学の指定校推薦は全学部・全学科で受験可能です。神学部から理工学部まで、自分の学びたい分野で推薦を受けられます。

ただし、どの高校に、どの学部の推薦枠が何人分あるか具体的な情報は公開されていません。詳細な情報は、必ず高校の進路指導室で確認する必要があります。

多くの学部が四ツ谷のキャンパスに集約されています。専門分野の垣根を越えた知的な刺激を受けられるのも上智大学の魅力の一つです。

まずは自分の高校に希望学部の推薦枠があるか、高校の先生に相談しましょう。

他大学・公募制との併願は不可

は他大学・公募制との併願が不可.png)

上智大学の指定校推薦は「専願」のため、他大学や学内における公募制推薦との併願は認められていません。募集要項にも「本学の推薦依頼学科を第一志望とする者が対象」と明記されています。

併願不可の理由は、前述したように指定校推薦が大学と高校との信頼関係で成り立っているためです。合格した場合は必ず入学することが前提です。

原則として出願後の自己都合による辞退はできません。もし辞退すれば、母校の後輩が将来、推薦を受けられなくなる可能性もあります。

出願をする際には「上智大学で学びたい」という強い意志と覚悟が不可欠です。本当に第一志望の大学・学部なのか、出願前に情報収集を行い、慎重に判断しましょう。

合格率は100%

合格率は100.png)

校内選考を通過すれば、上智大学における指定校推薦の合格率は実質100%です。

事実、2025年度の入学試験データでは指定校推薦の志願者377名に対し377名が合格しています。

大学側が高校の選考基準を全面的に信頼していて、大学が求める受験生が受けたと考えられます。高校が責任をもって推薦する受験生であれば、大学はよほどのことがない限り不合格にしません。

指定校推薦における最大の関門は「大学での試験」ではなく「高校内での選考」です。校内選考を勝ち抜くためには、日頃の授業態度や定期テストの成績管理、先生との信頼関係の構築が何よりも重要です。

他の大学と総合型選抜の倍率を比較したい人は、下の記事を参考にしてください。

上智大学における推薦入学試験(指定校制)の選考方法

一度の学力試験で測れない受験生の個性や将来性を評価するのが、上智大学における推薦入学試験(指定校制)の特徴です。ここからは上智大学における推薦入学試験(指定校制)の選考方法を解説します。

事前の準備が中心の「書類」と、当日の対応力が問われる「面接」、それぞれのポイントを押さえましょう。

書類審査

選考方法:書類審査.png)

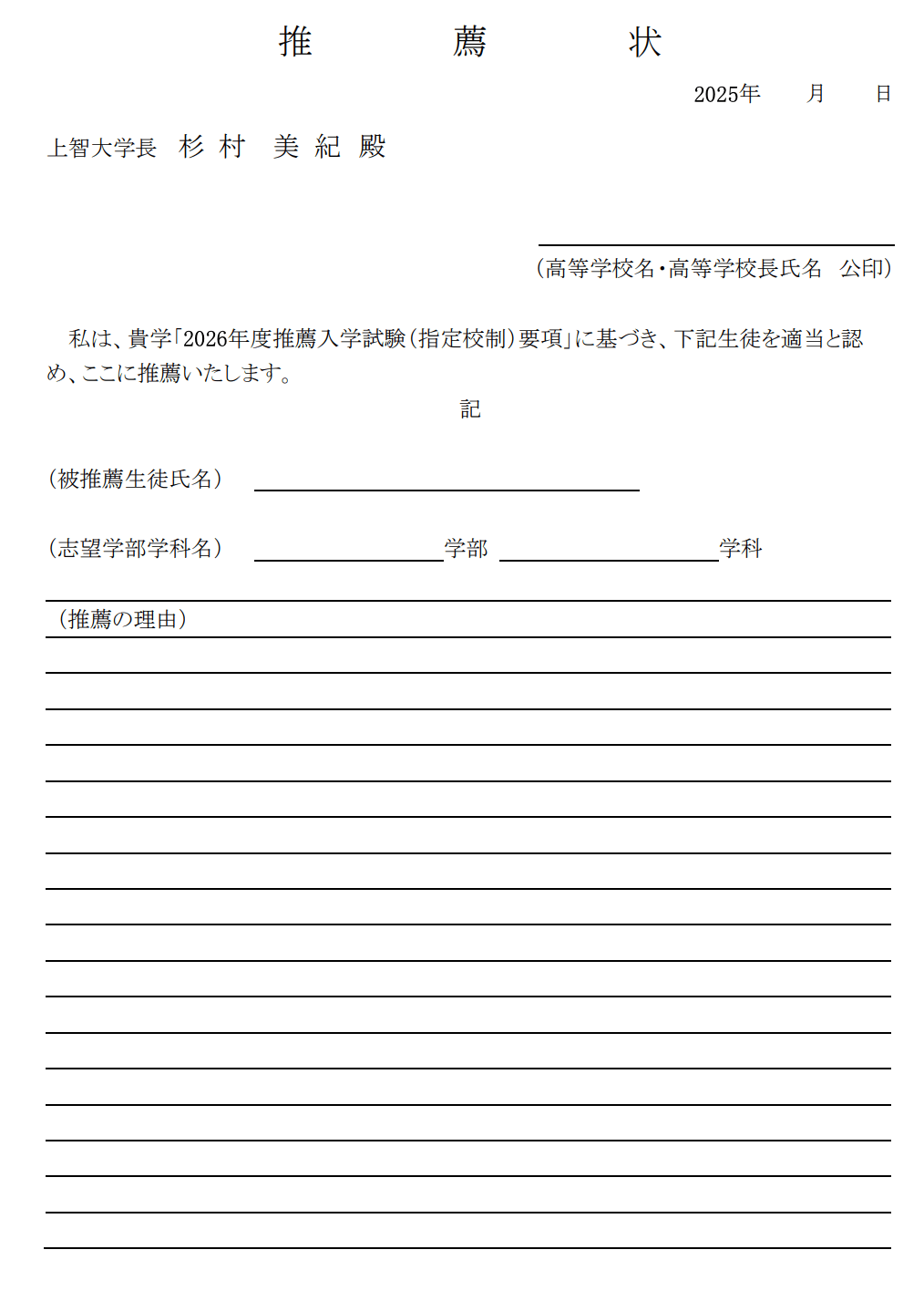

上智大学の推薦入学試験(指定校制)は、次の項目で選考されます。

- 高等学校調査書

- 自己推薦書

- レポート等特定課題

- 面接

上記4つの項目は、一度の学力試験では測れない受験生の個性や将来性を評価するためのものです。中でも調査書・推薦書・特定課題の書類審査は、校内選考を通過した上で、大学へ提出されます。

高校3年間の成績(評定平均)や出席状況が記載された書類です。特に評定平均は、学業への真摯な取り組みを示す客観的な指標として重視されます。日々の授業や定期テストへの地道な努力が評価に直結します。

調査書に記載される評定について詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

面接試験

選考方法:面接試験.png)

面接試験は提出した書類の内容を踏まえ、受験生の人柄や学習意欲・学科への適性を直接評価する選考です。

多くの場合、自己推薦書やレポートに書かれた内容について深掘りする形で質問されます。そのため、志望理由を自分の言葉で論理的に説明できる準備が不可欠です。

特に注意したいのは、学部・学科によっては日本語だけでなく、英語での質疑応答が行われる場合がある点です。過去の面接形式については、必ず高校の先生に確認しておきましょう。

最終的な合否は、面接の評価だけでなく、調査書をはじめとする提出書類の内容も含めて総合的に判断されます。

上智大学の推薦入学試験(指定校制)におけるアドミッションポリシー

アドミッションポリシー.png)

上智大学の指定校推薦において、アドミッションポリシーの理解は合否を分ける要素の一つです。

アドミッションポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を具体的に示したメッセージです。自己推薦書や面接における評価の軸と言えます。

大学は学力だけでなく、受験生の個性や価値観が大学の教育方針と合っているかを重視しています。アドミッションポリシーを理解しておくと、自分の強みをアピールでき、志望理由に説得力を持たせられます。

上智大学が掲げる4つの柱は、下記のとおりです。

| キリスト教ヒューマニズム精神の涵養(かんよう) | 他者や社会への奉仕を通じて人格を磨き、真理を探究しようとする姿勢 |

| 他者に仕えるリーダーシップの涵養 | 「他者のために、他者とともに」という精神で、責任感を持って行動できるリーダーシップ |

| グローバル・コンピテンシーの養成 | グローバルな課題に関心を持ち、多様な文化の架け橋となれる国際的な能力 |

| 幅広い教養と専門分野の知識・能力の修得 | 幅広い教養と、専攻する分野の専門知識を主体的に学ぶ意欲 |

自己推薦書や面接の準備では、経験を羅列するわけではありません。一つひとつのエピソードが「アドミッションポリシーのどの部分に合致するのか」を意識することが大切です。自分の経験を大学が求める人物像に結びつけ、具体的にアピールできるように整理しておきましょう。

上智大学における推薦入学試験(指定校制)の合格体験談

ここからは合格のコツも交え、上智大学の総合型選抜に合格した人の体験談を紹介します。

法学部に合格したK.Kさん

■上智大学を目指した理由、学部学科を選んだ理由

引用:特別入試で合格|上智大学 入試情報

上智大学のグローバル性に富んだ教育や少人数ならではの濃密な授業に惹かれて、受験を決意しました。また、ほとんどの学部が四ツ谷のワンキャンパスに集約されているという点で、そこに柔軟かつ縦横無尽な教育に期待できました。法学部を志望した理由としては、元々高校の政治経済や公共が得意科目で、市民社会をつくっている法律に関心を抱いていたためです。

■現在、大学生活で力を入れていること

まずは法学部の科目に慣れるため、基礎科目を重点的に勉強しています。六法の引き方や判例の参照方法など、法学部生として必須の知識を身につけることと同時に、一般教養の情報系の科目に特に興味が惹かれるので、データサイエンスの特修コースの認定を視野に入れています。そのために、プライベートではITパスポートや基本情報技術者試験などの国家資格の取得に努めています。

■上智大学に入学して良かったと思うこと

他人とのコミュニケーション能力が高くなったことです。高校までとは違い、多様な人々と出会って会話をするので、新たな知見を得ると共に、会話スキルが向上したと自負しています。同時に、留学生(メインストリートでよく見かける)との会話の機会も増えたので、英語のスピーキング能力も上がった気がします。

■受験期を振り返って

指定校推薦を目指していたので、主に学校の定期試験に一生懸命取り組んでいました。

■面接の対策について

高校で、面接の対策講座を開いてくださったので、そこでのアドバイスに従って面接に臨みました。面接前に、あらかじめ高校時代に頑張ってきたこと・またその経験をどのように大学生活に生かしていきたいか、などについてメモを作っておくと緊張しないと思います。

ます、大学の魅力と自身の興味を結びつけて説得力のある志望理由を固めます。入学後の具体的な学習計画を示すことで高い学習意欲をアピールするのがポイントです。

評定を意識した学習姿勢や、要点をメモして面接に臨む準備など、基本に忠実な努力を重ねたことが勝因と言えます。

文部に合格したS・Rさん

■受験期を振り返って

引用:特別入試で合格|上智大学 入試情報

私は推薦入試(指定校制)で大学に入りましたが、高校内の内定をもらうのが遅かったので、高3の秋までは一般受験の人と同じくらい勉強していました。勉強時間ばかり気にしてしまうと、その日の勉強の質が高くても達成感を得れないと感じていたので、毎日どれくらい勉強していたのか正確にはわかりません。しかし、週三回塾に通っていたのと、移動時間、朝の自習時間、放課後の家での時間は勉強していたので、最低限の勉強時間は確保できていたと思います。夏休みはとにかく自分の苦手なところをつぶすようにしていました。私は特に日本史が苦手だったので、他教科より日本史を勉強する時間を長めにとっていました。また、日々の勉強において、集中して時間を忘れている時以外は2時間以上連続で同じことを勉強しないということを心掛けていました。これは限られている時間の中でダラダラ勉強するのは良くないと思ったからです。ある程度のところまで勉強したらまた明日にするか、どうしても同じ教科を勉強したかったら一回席を立って飲み物を飲んだり外の空気を吸ったり、落ち着いてから取り掛かるということを意識していました。気乗りしない時に無理に教科を決めて勉強しても効率が悪いだけなので、自習で勉強する教科はその時の気分で決めていました。

■おすすめの勉強方法

一日の自分の生活の中で一番気が抜けているのはお風呂に入っている時で、その時に覚えていることは絶対に忘れないのではないかという自論を持っていたので、お風呂での勉強は個人的にはおすすめです。普段は、その日あった授業で何を学んだのか、ざっと頭の中で振り返って、思い出せなかったり理解できてなかったなと思ったところをお風呂から上がってから寝るまでの間に勉強するというサイクルを作っていました。定期考査前日などテストが近づいてくると、絶対に覚えたいことを小さいメモに書いてジップロックに入れ、お風呂に持ち込んで勉強したり、これを覚えられるまでお風呂から出ないというようなルールを作っていました。もし、この方法を実践するなら、➀お風呂の短い時間で覚えきれるくらいの少ない情報をメモに書く、➁ある程度時間が経っても覚えられない時は逆に効率悪いので潔くあきらめてさっさと風呂から出る(自分の分からないところを発見できたというポジティブな気持ちで!)の2つのことを前提に置くべきだと思います。

■苦手科目とその克服方法

日本史が苦手だったので、ルーズリーフで時代に分けて細かく勉強していました。新しく情報ができても、自由な場所にページが追加できるのがルーズリーフで勉強していて良かったなと思った点です。テスト直前まで覚えられなかったり、重要だなと思ったりしたところや新情報は付箋に書いてあとから貼れるようにしていました。

■勉強の息抜き・気分転換

私の勉強の息抜きは音楽と糖分です。休憩している時は好きなアーティストの好きな曲を聞いてリラックスしていました。また、常に何かしらの糖分やブドウ糖を摂取できるお菓子を持ち歩いていたので、塾の休み時間などにはそれを食べて気分転換していました。

■スマホとの付き合い方

勉強の時にスマホは机の上に置かない、勉強を始める時は通知を切るという鉄則は徹底していました。休憩でスマホを触る時は絶対に時間を決めて使っていました。また、人間は白黒のものに興味を示しにくいという心理を用いて、受験勉強を本格的に始めた高2の冬からはスマホ画面の背景や待ち受けはすべてモノクロの写真にしていたのと、SNSのアプリはホーム画面からは消して見えないようにしていました(これが効果があったのかはわかりませんが、スマホを触りすぎたなと思ったことはほぼありませんでした)。

■面接の対策について

推薦入試の面接の直前に二回ほど、高校の英語担当の先生に頼んで練習しました。同じ英文学科の枠で面接をした先輩方の過去3年分のデータが学校に残っていたのでそれを参考にして準備しました。英文学科は日本語と英語の質問どちらも聞かれる場合があるので、日本語で答えられることを英語でも話せるようにという練習をメインに対策していました。

推薦が決まるまで一般受験も視野に入れた高いレベルの学習を継続し、評定を維持しましょう。時間や集中力を自己管理し、苦手科目を克服する戦略的な学習法がポイントです。

学校にある過去の面接データを活用し、志望学科の傾向に合わせた対策を重ねることも効果的です。

【試験別】上智大学の推薦入学試験(指定校制)に合格する対策法

ここからは前述した試験別で、推薦入学試験(指定校制)に合格する対策法を解説します。

それぞれの評価ポイントを理解し、合格に向けた準備を進めましょう。

調査書

対策法:調査書.png)

調査書は、高校生活の評価をまとめた重要な書類で、校内選考の軸となります。校内選考ではもちろん、大学に提出された後も、受験生を評価する上で重要です。

調査書の中でも特に重視されるのが、成績を数値化した「評定平均」です。評定は、大学側が学力と学習意欲を判断する客観的な指標で、高いほど有利になります。

定期試験の結果だけでなく、平常点となる授業態度や提出物も評価に含まれます。高1の段階から日々の学習を積み重ねることが評価を得るポイントです。

日々の「出欠状況」は、自己管理能力や真面目さの証明となります。特別な理由のない欠席や遅刻は、マイナス評価に繋がる可能性が高いでしょう。

部活動や委員会、資格取得といった「学外活動」の記録は、主体性やリーダーシップをアピールする絶好の機会と言えます。総合型選抜における調査書の評価ポイントや対策法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

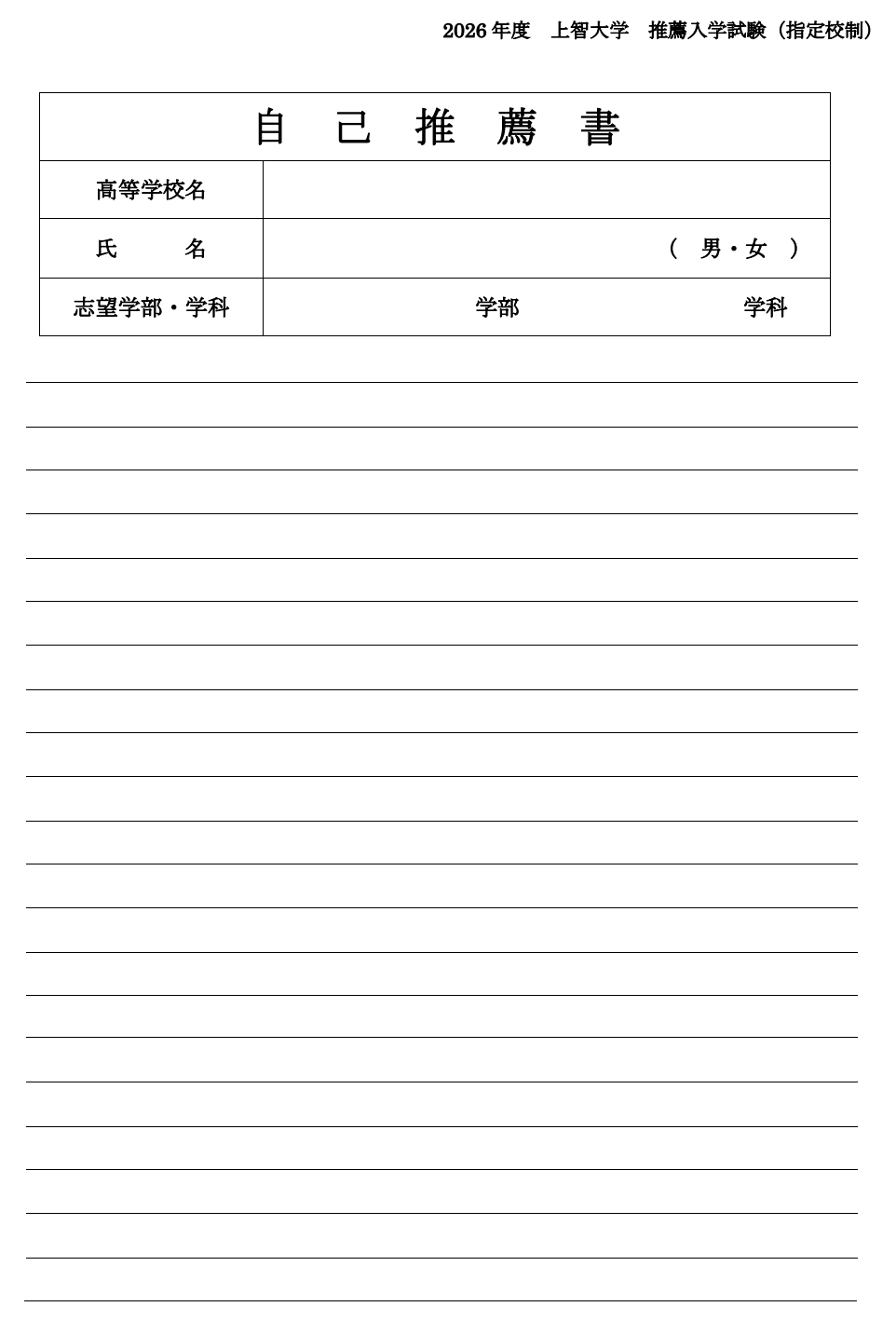

自己推薦書

対策法:自己推薦書.png)

自己推薦書は、なぜ上智大学で学びたいのかという熱意をアピールする書類です。志望理由、高校時代に力を入れた経験、大学での学びを将来どう活かしたいかを表現することが求められます。

特に重要なのが、大学の教育理念(アドミッションポリシー)と自分の経験を結びつけて記述することです。自分のどのような経験や価値観が、大学の求める人物像と合致するのかを具体的に示すのがポイントです。

素晴らしい経験も、伝わらなければ評価されません。結論から述べ、具体的なエピソードを交えながら説明するなど、読み手が理解しやすい論理的な文章構成を意識することが大切です。

レポート等特定課題

対策法:レポート等特定課題.png)

学科によっては、特定のテーマに関するレポート課題が課される場合があります。課題のテーマは学科の専門分野に関連するものが多く、その分野への関心や知識が問われます。

レポートで評価されるのは、単なる知識量だけではありません。課題に対して自分なりの考えを持ち、その根拠を示しながら筋道立てて説明する、論理的な思考力と文章力が重視されます。

より質の高いレポートを目指すには、完成後に客観的な視点で見直すことが大切です。高校の先生や家族など、第三者に読んでもらいフィードバックをもらうことで、自分では気づきにくい改善点を発見できるでしょう。

総合型選抜のレポート課題についてより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

面接

対策法:面接.png)

面接はどれだけ具体的な準備を重ねたかが、合格に直結します。下記の4ステップで、準備を進めましょう。

志望理由や自己PR、高校時代に頑張ったことなど、頻出の質問に対する回答を準備します。なぜその答えになるのか理由を深掘りし、具体的なエピソードを交えて話せるように整理しておくのがポイントです。

準備した回答を実際に声に出して話す練習をします。高校の先生や家族に協力してもらい、模擬面接を繰り返しましょう。内容だけでなく、話し方や表情、姿勢といった第一印象も評価の対象です。

志望する学科によっては、英語での面接が課される場合があります。過去の傾向を調べ、英語の先生に協力してもらうなど、語学対策も必要に応じて行いましょう。

模擬面接で受けたアドバイスをもとに、自分の回答や話し方を客観的に見直し、改善を重ねることが自信に繋がります。

面接官が見ているのは、回答の流暢さだけではありません。質問に真摯に向き合う姿勢や、自分の考えを伝えようとする意欲も大切な評価ポイントです。

準備を尽くしたという事実を自信に変え、当日は落ち着いて対話することを心がけましょう。総合型選抜における面接対策や質問例をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

面接試験-1.png)

まとめ

上智大学の指定校推薦は、校内選考を通過すれば合格の可能性が高い入試方式です。

合格するには、日々の学習で高い評定を維持することです。

そして上智大学が求める生徒を指定するという試験の特性からも、大学のアドミッションポリシーを深く理解することが重要です。自分の強みや経験を大学の求める人物像と結びつけ、書類や面接で効果的にアピールしましょう。

早い段階から計画的に準備することで、合格への道が拓けます。

こちらの記事もおすすめ

-scaled.png)

入学試験-scaled.png)

-scaled.png)