この記事では高校3年生から総合型選抜で志望校に合格する手順を解説します。

「高校3年生から準備を始めても総合型選抜は合格できる?」

「今から書類や面接でアピールできるような経験を積めるかな…」

総合型選抜試験で志望校に合格したい気持ちはあるものの、今からでも間に合うのか不安な高校3年生もいますよね。

一般選抜に比べ、総合型選抜は学力だけでは図れない書類審査や面接などが評価されます。そのため、高校3年生からでも計画的かつ効率的に準備を進めれば、総合型選抜試験の合格は十分に可能です。

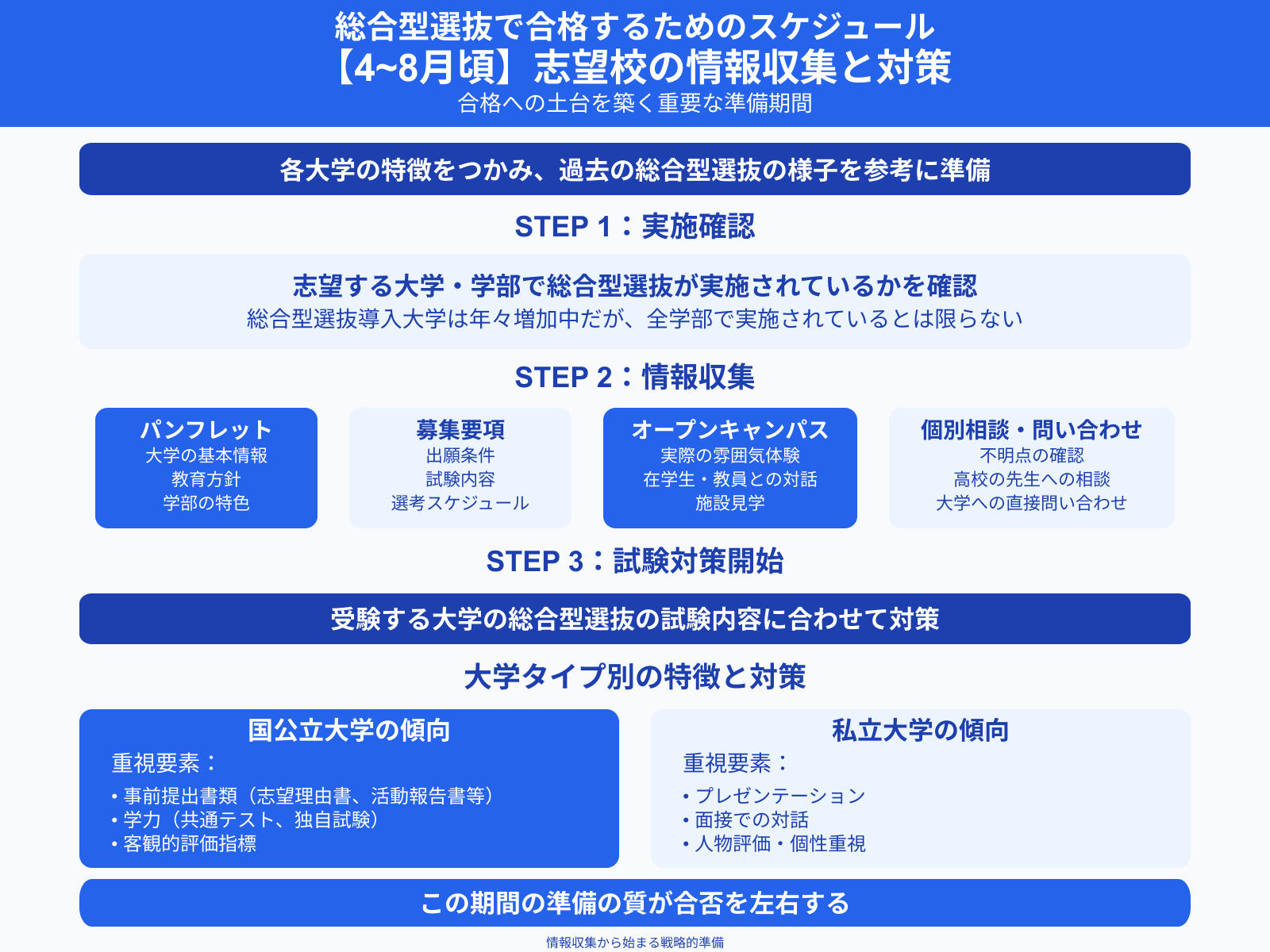

そこで本記事では高3の4月から総合型選抜で志望校に合格する手順を解説します。志望校の選び方や書類提出・試験対策など、時期ごとでやるべきことを整理しながら解説するので、ぜひ参考にしてください。

- 高校3年生から対策しても総合型選抜に合格できる

- まずは志望校を絞ることから始める

- 7〜9月が総合型選抜に合格する対策の本番である

なお、総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

高校3年生からでも総合型選抜受験は遅くない

高校3年生から対策を始めても、総合型選抜で合格を狙うことは十分に可能です。総合型選抜は、学科試験の成績だけでなく、活動実績や志望理由などでも評価されるためです。

高校3年生からでも、集中して対策することで、総合型選抜での合格を目指せます。

ここでは、総合型選抜で押さえておきたいポイントを次のトピック別に解説します。

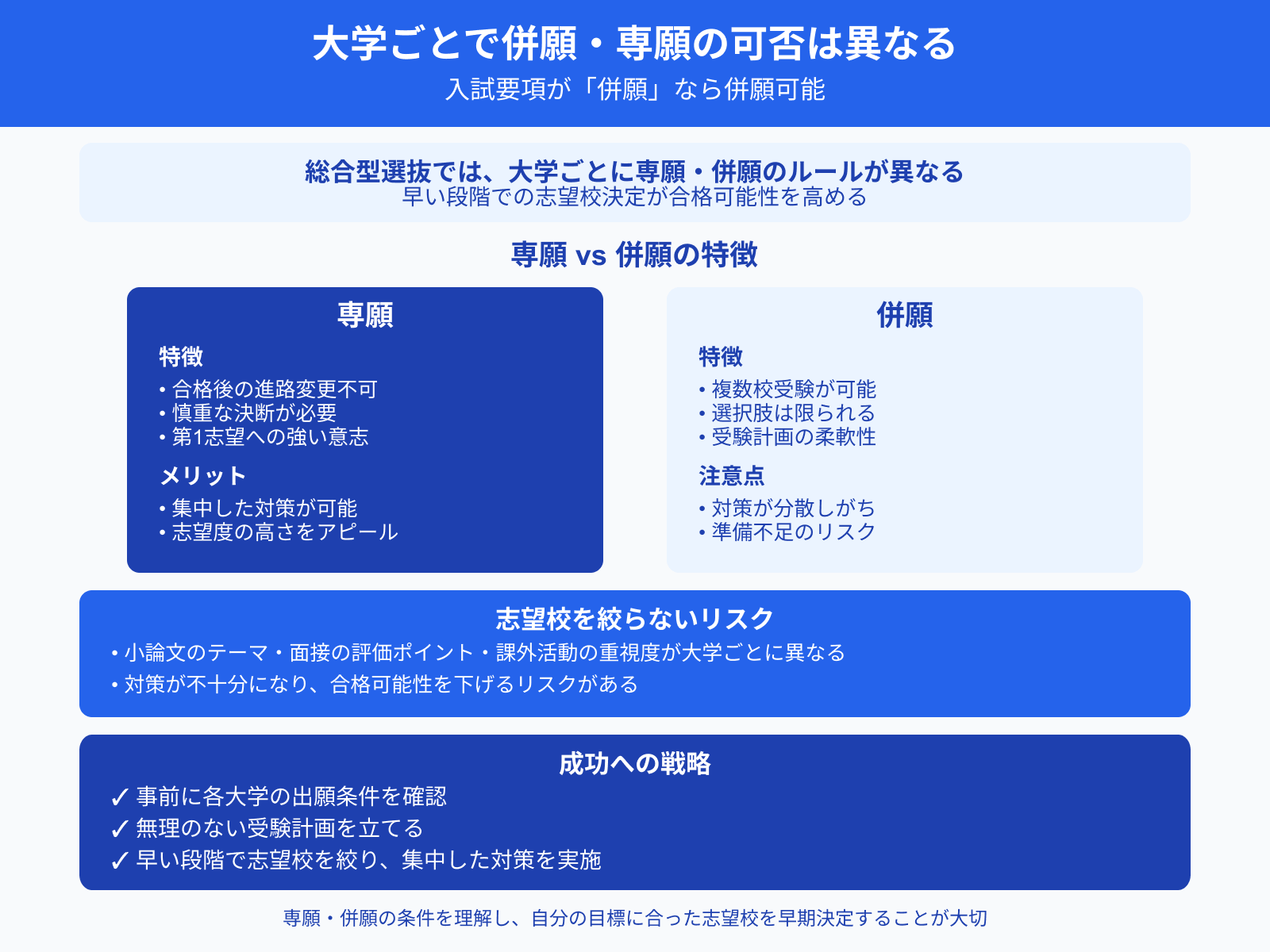

原則「併願」はNG

総合型選抜では、原則として他大学との併願が認められないケースが大半です。

多くの大学が合格後の入学を確約する「専願」を前提としているため、複数校を平行して受けるのは難しいのです。その分、1校に絞った濃い対策が求められます。

専願の大学に合格したにもかかわらず別の大学に入学する場合、専願の約束に違反する可能性があります。結果的に進路変更ができなくなるトラブルに発展しかねません。

併願NGが多い特性を理解して、早めに第一志望校を決めることが大切です。そして志望先を定めたら、迷わず対策を進めましょう。

総合型選抜試験が併願できる大学を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

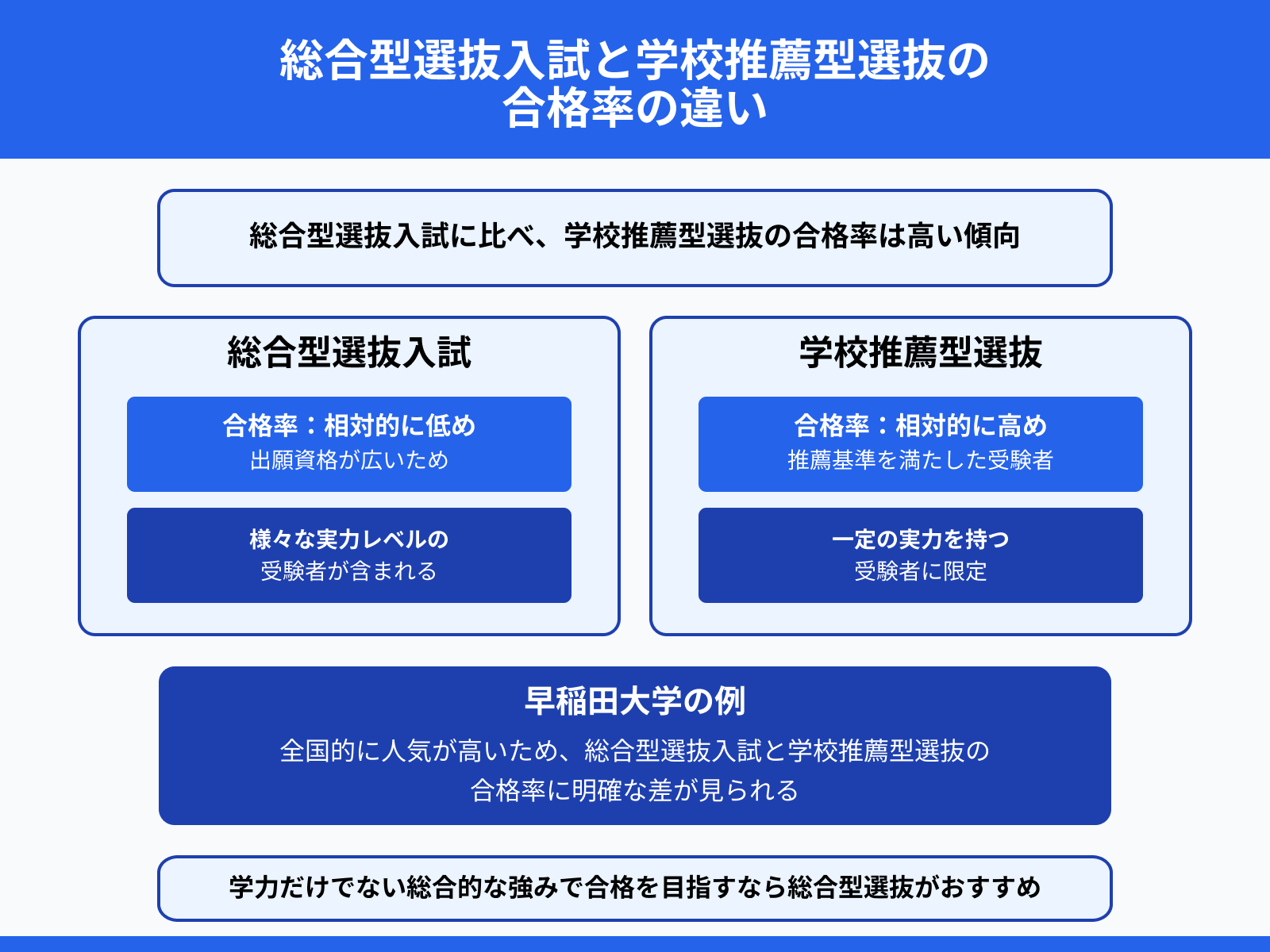

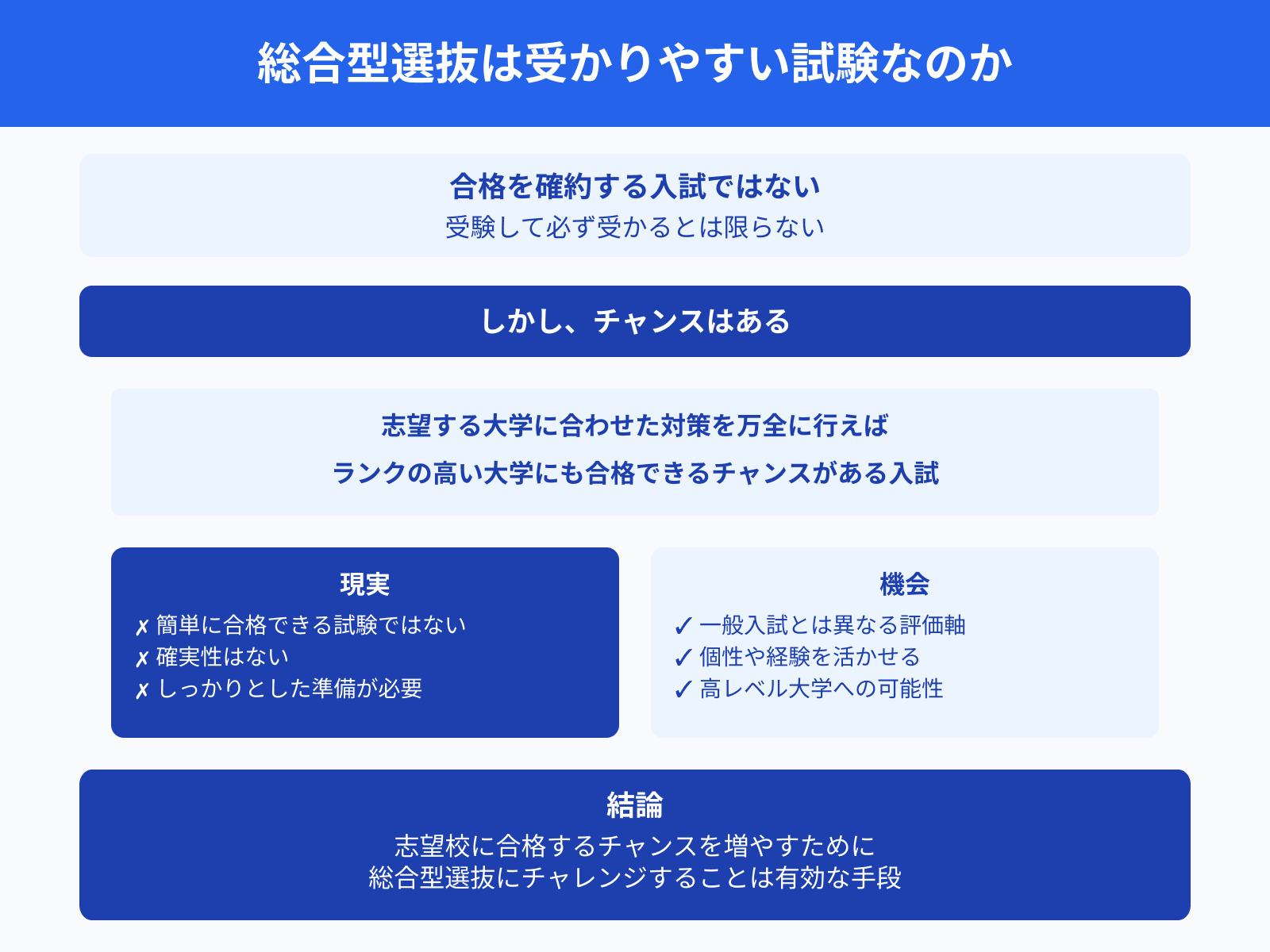

大学ごとで合格率は異なる

大学や学部によって評価基準が異なるため、総合型選抜の合格率には大きな差があります。面接中心の大学や学力・学習成績を重視する大学など、試験形式がさまざまだからです。

私立なら面接・書類重視の傾向が強い一方、国公立は学力試験が課される場合があります。

大学によって課外活動の実績を重視したり、小論文の比重が大きかったりするので、対策の仕方が変わります。自分の強みが生かせる大学ほど合格率も上がりやすいです。

志望大学が求める人物像に合わせた対策を取れれば、高3から準備しても合格率を高められます。総合型選抜試験の合格率を詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

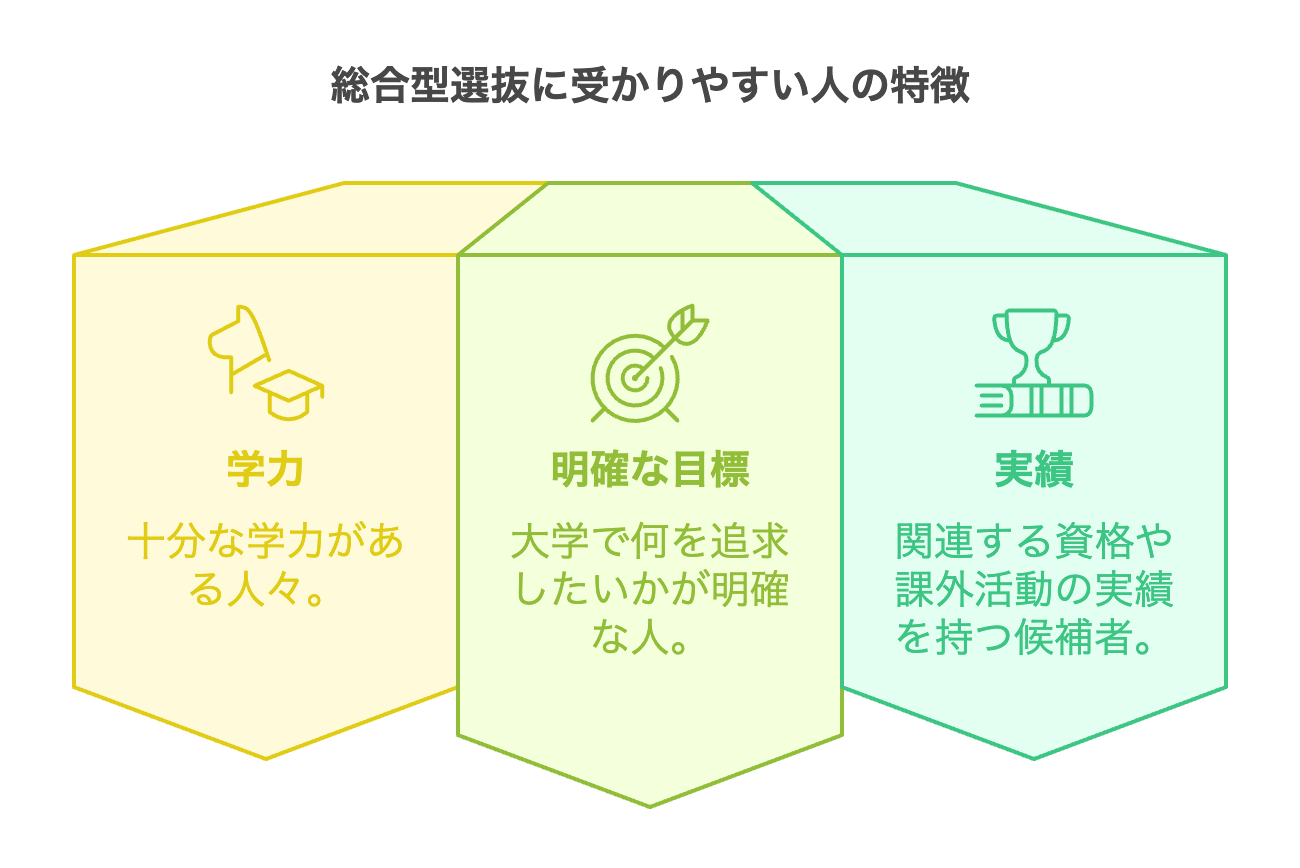

受かりやすい人の特徴

総合型選抜で受かる人には、下記4つの共通点があります。

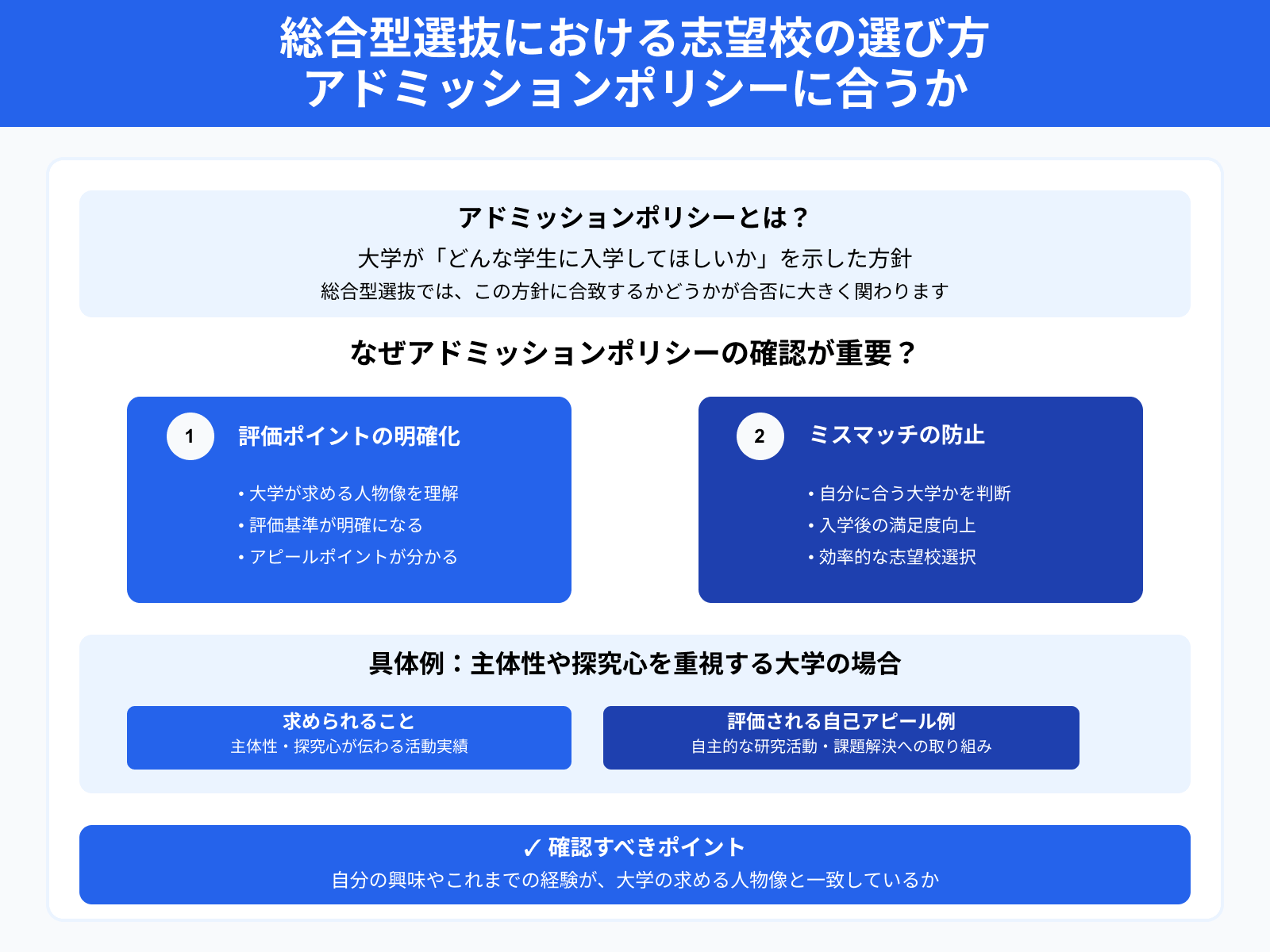

- 大学のアドミッションポリシーへの深い理解がある

- 志望動機や入学後の目標が明確である

- 活動実績が豊富である

- 自己PRやコミュニケーションが上手である

総合型選抜は学力だけでなく、人間性や将来の目標を重視して合否が決まります。

大学が「主体性」を求めているなら、自分がどのように成果を出したかを具体的に伝えられる人は評価されやすいです。

大学のアドミッションポリシーに、自分の経験や目標を関連づけることが重要です。そして、具体的なエピソードを交えてアピールできるほど合格しやすくなります。

青山学院大学に合格したまりなさん

本格的に総合型選抜の対策をし始めたのは高校3年生に入ってからでした。1・2年生では自分の興味関心のある社会問題や探究活動、ボランティアなどをとにかくたくさんやる生活でした。3年生になってからは、今までやってきたことの整理と活かし方の模索、自分の研究したい分野の学術的な研究を行いました。そして、本格的には4月から小論文演習、夏から書類作成、出願後に面接対策を行いました。

パスナビ青山学院大学

総合型選抜試験に受かる人・落ちる人それぞれの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

で落ちる人の特徴まとめ!-1.png)

【4月】総合型選抜の受験準備を進めよう

総合型選抜試験の準備は4月から進めておきたいところです。書類作成や面接対策など、やるべきことはたくさんあります。

とはいえ「総合型選抜がどんな試験なのか理解があいまい…」「志望校が決まっていない…」などの状況ではスムーズに準備を勧められません。

そこでここからは次のトピック別に、総合型選抜の概要と志望校の選び方を解説します。

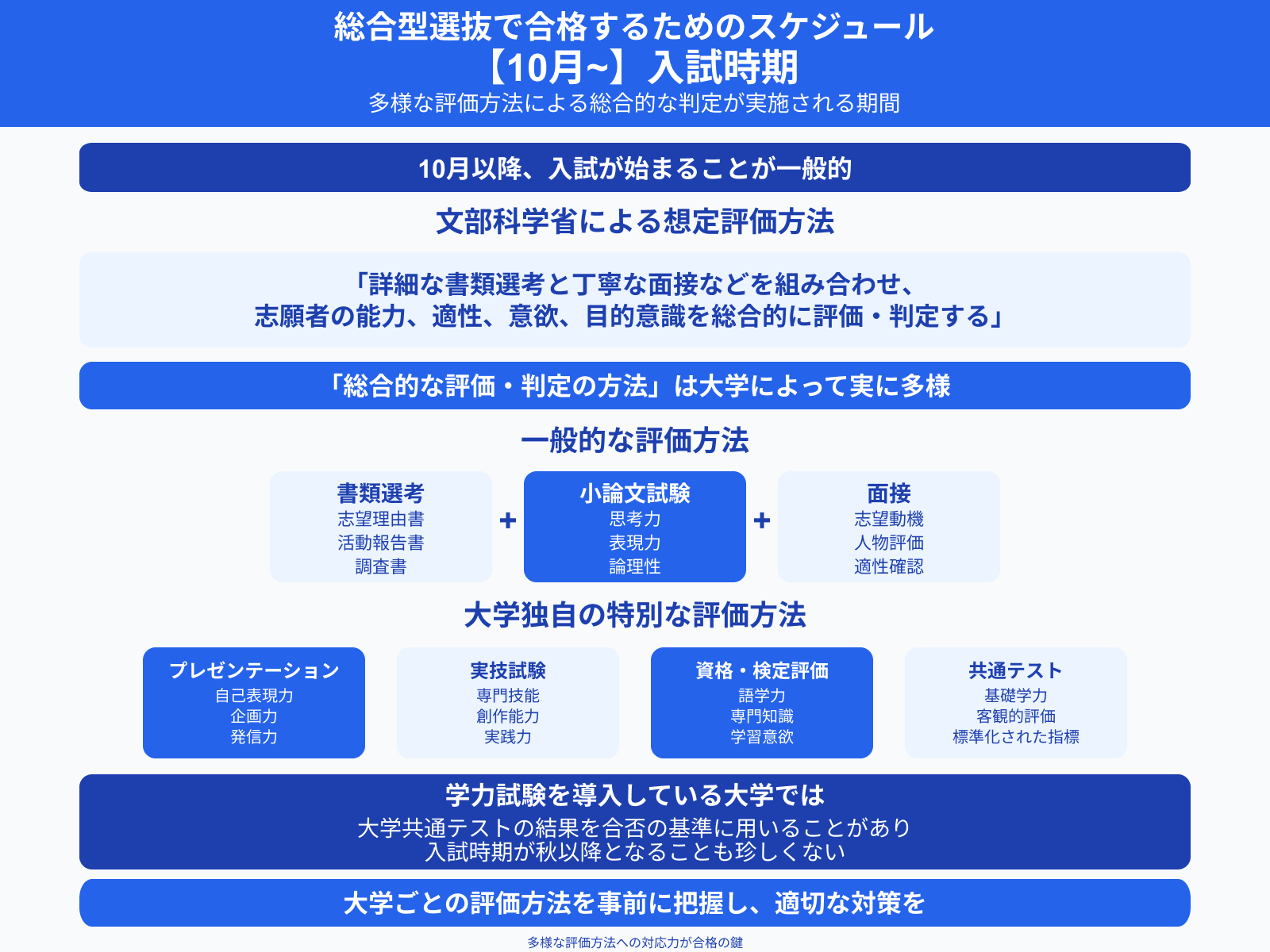

総合型選抜試験の仕組み

学習意欲や学びの目的など、学力だけでは測りきれない多様な能力を総合的に評価します。大学の求める人物像に強く共感し、自分の経験や実績を活かして学びたい人には、総合型選抜がおすすめです。

大学によっては小論文やプレゼンテーション、グループディスカッションなど、多彩な試験形式を導入しています。これらを総合的に評価することで、学力試験だけでは見えない受験生の意欲や個性を知る狙いがあります。

志望理由書では「志望大学で学びたい理由」や「どんな経験が活かせるのか」を具体的に示すことが重要です。面接でもその熱意を伝えられれば、より高い評価が期待できます。

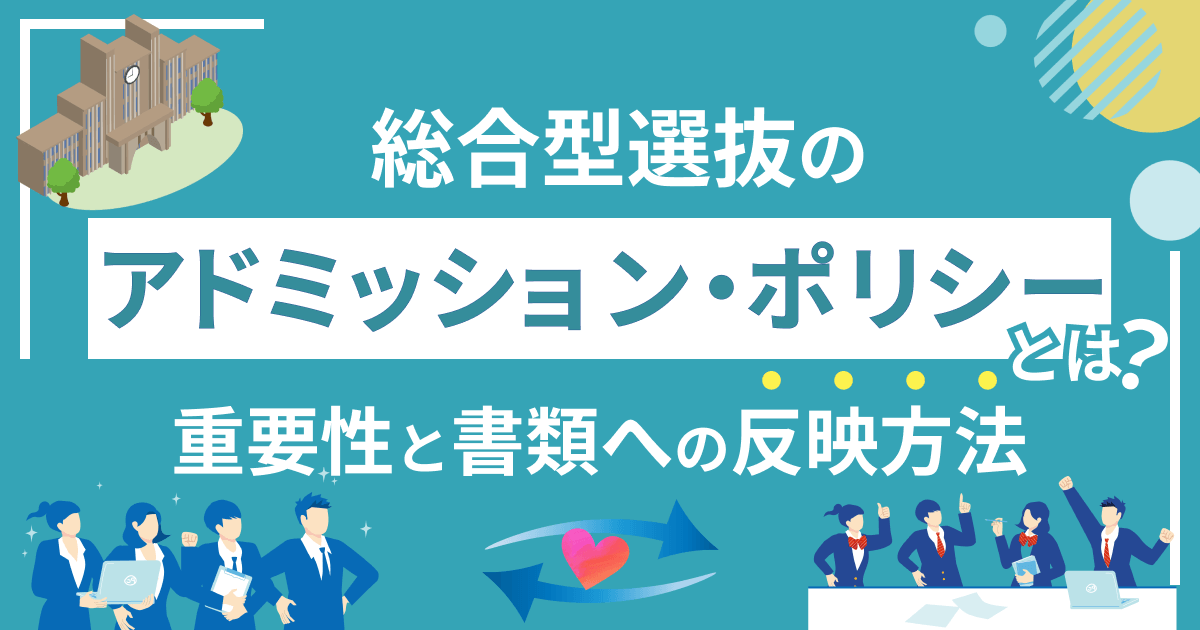

大学のアドミッションポリシーを意識しながら自分の強みをアピールできれば、合格を狙えます。総合型選抜試験の特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

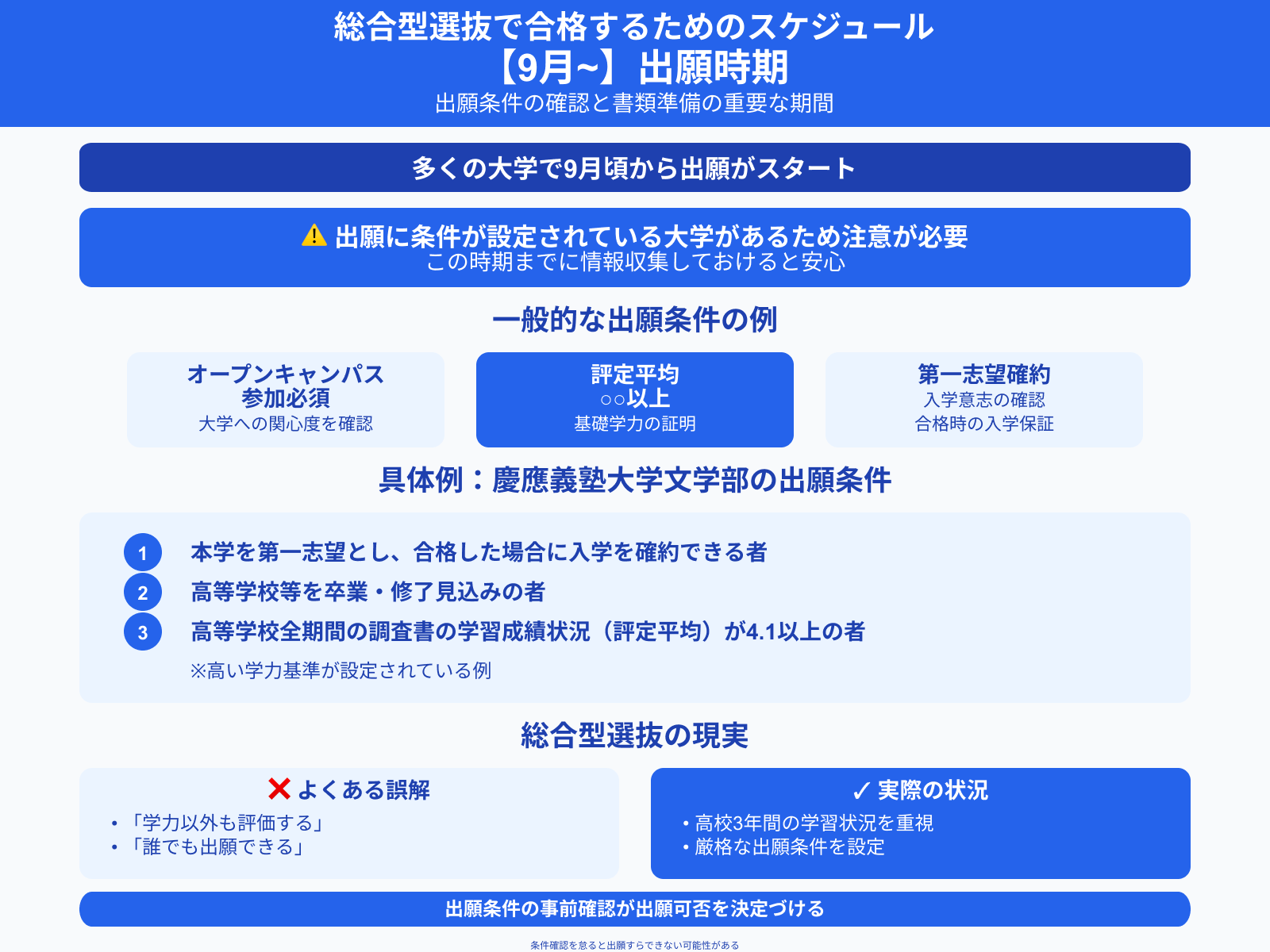

受験資格の確認方法

総合型選抜を受験する際は、まず各大学の募集要項を確認し、受験資格を満たしているかを早めにチェックしましょう。

大学ごとに「評定平均3.8以上」や「高校での活動経験」が求められるなど、条件が設けられているためです。受験資格を満たしていないと、そもそも出願できない可能性があります。

海外留学経験や大会での成績実績を必須とする大学もあれば、内申点に厳格な基準がある大学もあります。志望校をいくつか検討しているなら、公式サイトで確認しておきましょう。

4月の段階で受験資格を把握し、評定アップや活動証明など追加で必要になる準備を早めにスタートすることが大切です。

志望校の選び方

志望校を選ぶ際は、次のポイントを押さえておきましょう。

- 私立か国公立か

- アドミッションポリシーが自分に合致しているか

前述した大学ごとの受験資格を満たしていない可能性もあるため、募集要項で事前に確認する必要があります。

総合型選抜では、大学によって重視するポイントが異なります。評定平均の基準を設けていたり、特定の課外活動経験を必須としていたりするケースもあります。国公立の総合型選抜は学力試験を課していることも多く、その場合一般選抜レベルの勉強が必要です。

志望校を選ぶ際は、まず自分の強みや活動実績、志望分野に合った大学をリストアップしましょう。私立か国立かを確認した上で、アドミッションポリシーを満たしているかを判断するのが志望校選びのポイントです。

総合型選抜におけるアドミッションポリシーの重要性を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお、次の記事では「倍率が低い」といった条件を踏まえ、国公立・私立別で総合型選抜に受かりやすい大学を紹介しています。総合型選抜で合格できるか不安な人はぜひ参考にしてください。

に受かりやすい大学一覧【口コミまとめ】.png)

【5〜6月】総合型選抜の出願準備を進めよう

次に総合型選抜の出願準備を進めましょう。

ここでは次のトピック別に、総合型選抜の出願準備について解説します。

出願・受験に必要なもの

総合型選抜を受験するうえで、5〜6月は出願準備の重要な時期です。志望理由書や活動報告書など、大学に提出する書類の作成を本格的に進める必要があります。

ここでは、次の2つについて解説します。

- 出願・受験に必要なもの

- 志望理由書・活動報告書の作成方法

上記を含め、総合型選抜試験の受験に必要なものをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

志望理由書・活動報告書の作成方法

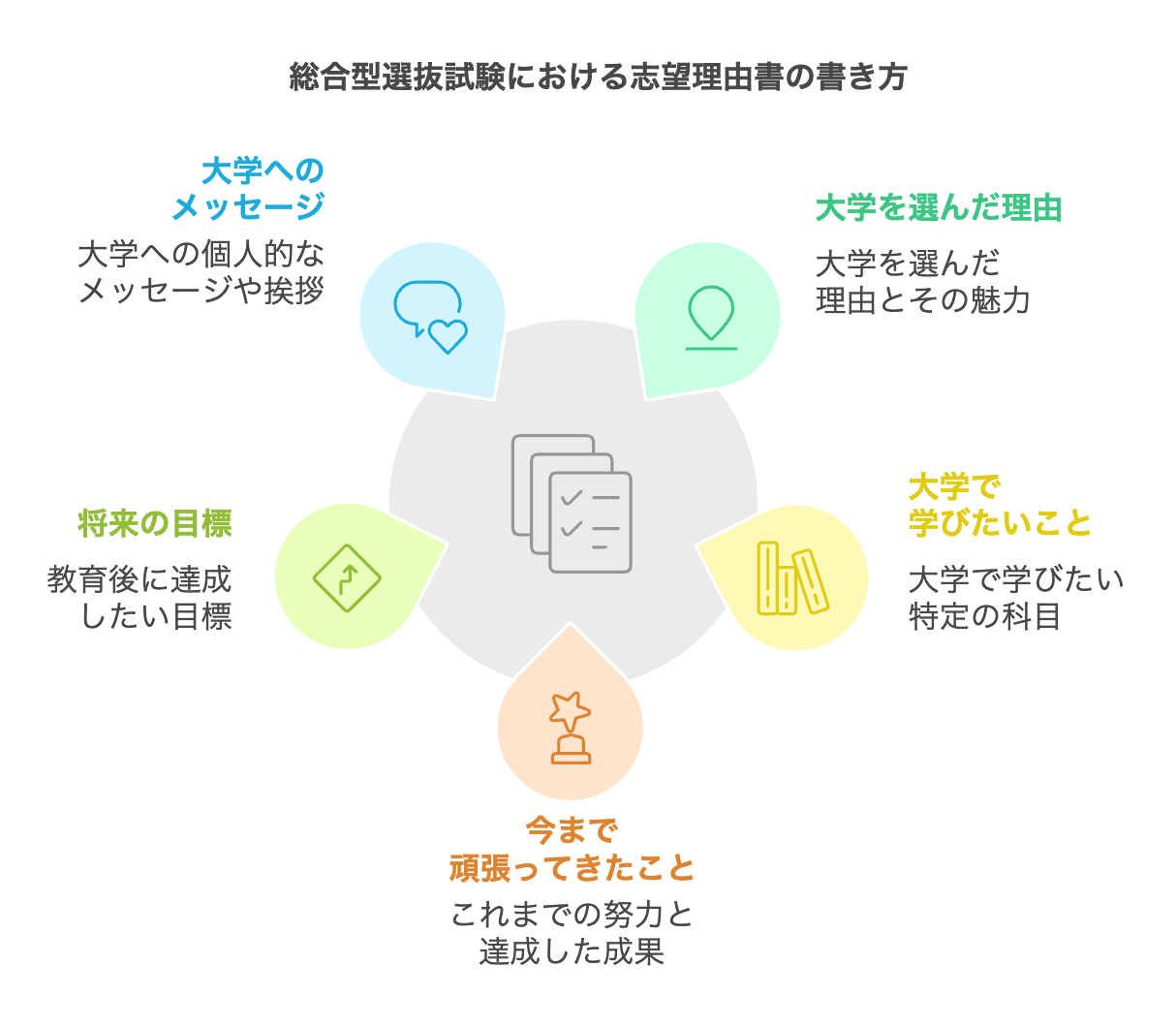

志望理由書と活動報告書は、総合型選抜において合否を分ける重要な書類です。アドミッションポリシーを踏まえ、学びたい内容や将来の目標を論理的かつ具体的に示す必要があります。

大学側は志望理由書から「学ぶ動機の明確さ」、活動報告書から「経験をどう活かせるか」を見極めようとします。

志望理由書には「経験から大学での目標や意欲を描いた過程」を簡潔に書くと説得力が増します。活動報告書では、部活動やボランティアを通じて得た学びを、具体的なエピソードとともにまとめましょう。

5〜6月の段階で募集要項を確認し、文字数や提出形式を把握してから、推敲するのがおすすめです。大学が求める人物像に自分の経験をどう紐づけるかを意識しながら、作り上げましょう。

例文やNGワードも交え、総合型選抜試験の合格に向けた志望理由書の書き方をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

なお、総合型選抜試験に出願する際は高校の先生に準備してもらう調査書も必要です。調査書の重要性を詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

【7〜9月】総合型選抜の試験対策を進めよう

総合型選抜の出願準備を進めたら、いよいよ本格的に試験対策へ入る時期です。

ここでは次の試験別に、対策方法を解説します。

小論文の対策方法

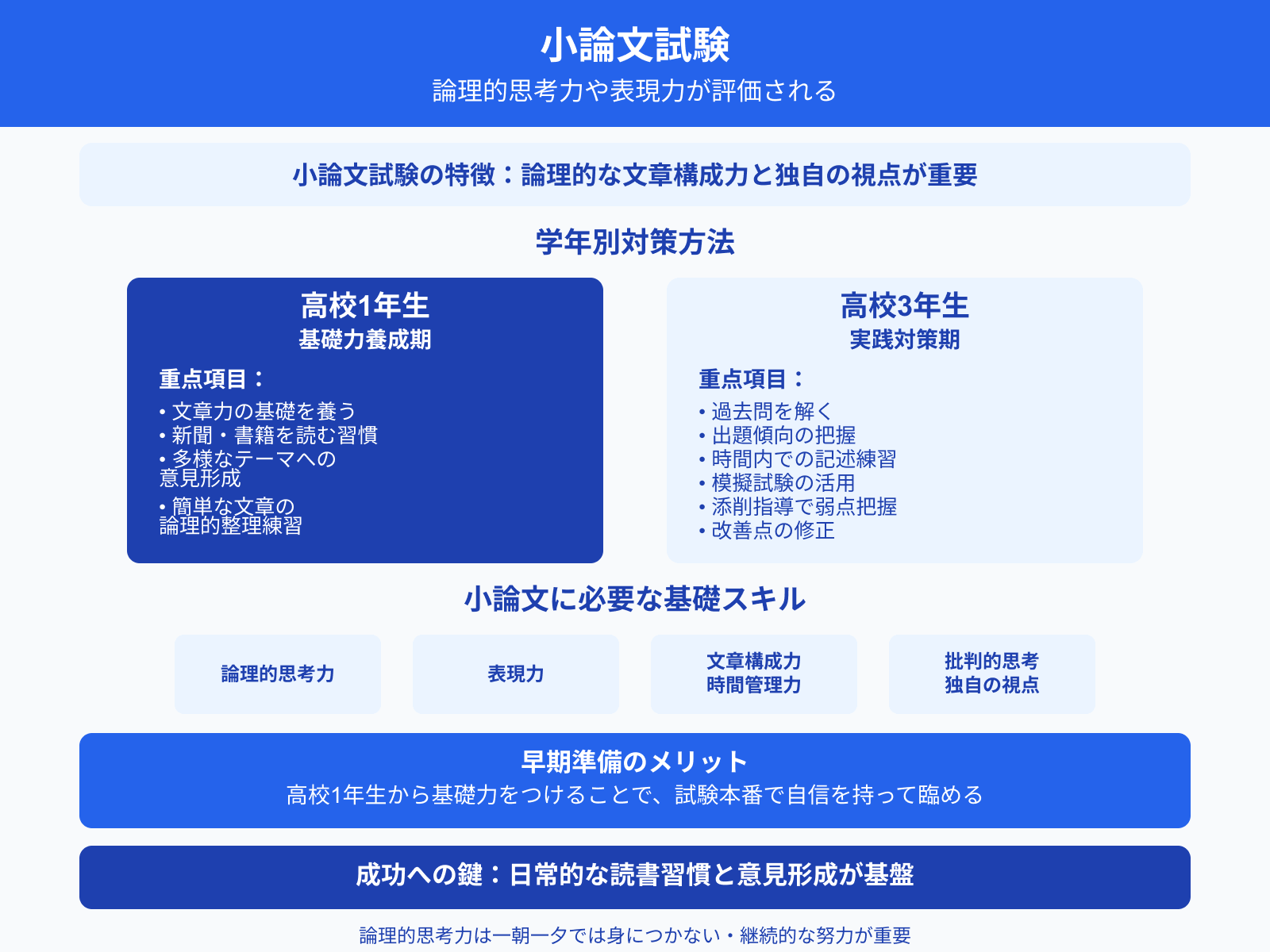

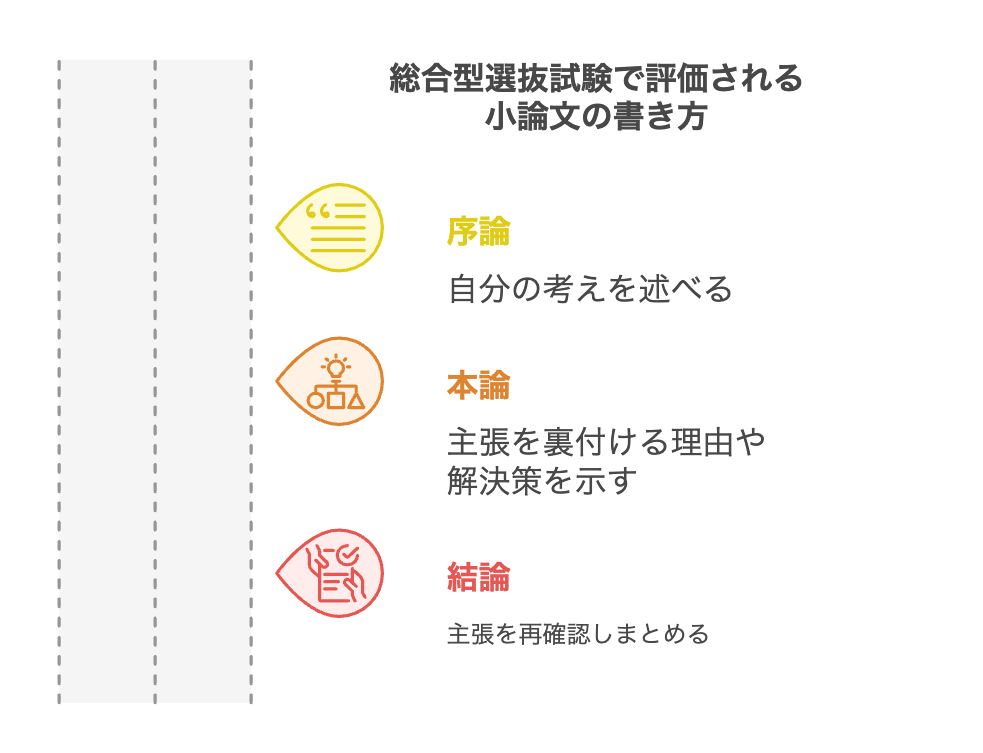

総合型選抜で課される小論文は、思考力や表現力が評価の大きなポイントになります。論点を正確に捉え、論理的に意見を展開できるかが重要です。

総合型選抜は、学術的な思考力も評価の対象です。大学は、小論文を通じて「課題への着眼点の的確さ」や「根拠を示す能力」を確認しようとしています。

資料分析型の小論文では、グラフや数値を読み解いたうえで自分の意見を展開する必要があります。テーマ議論型であれば、自身の体験談を交えつつ、説得力ある論述を心がけましょう。

過去問演習で出題形式を把握し、日頃から時事問題にもアンテナを高く張ることが大切です。学校や塾の先生から添削を受け「序論→本論→結論」の流れを意識した文章を練習しましょう。

総合型選抜における小論文試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

小論文-1.png)

プレゼンテーションの対策方法

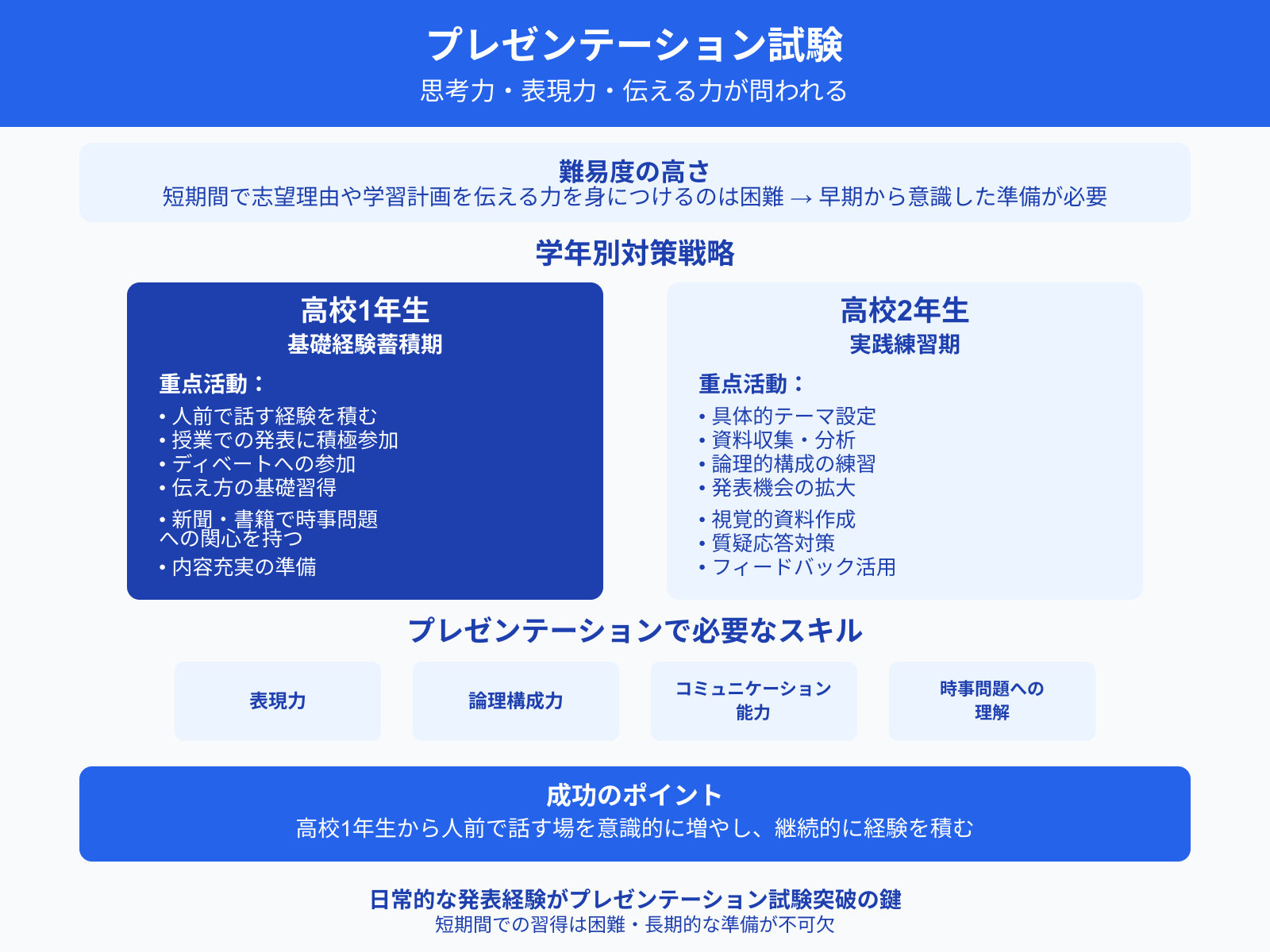

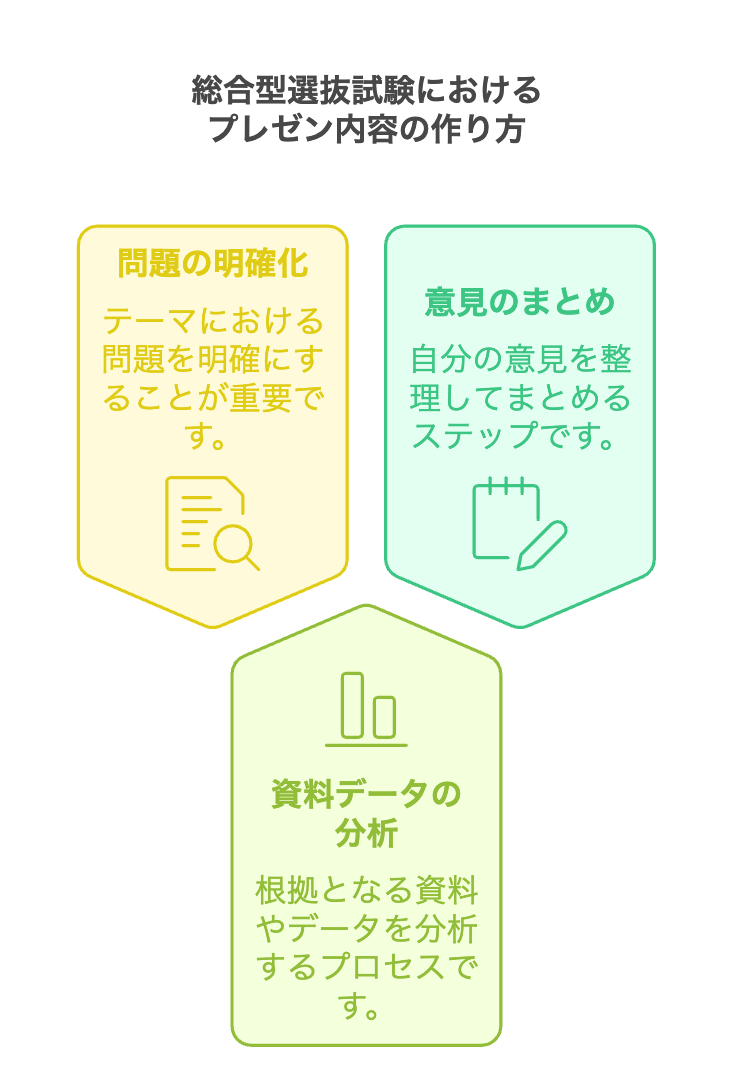

プレゼンテーションは、テーマをいかに整理し、要点を的確に伝えられるかが重要です。総合型選抜では、グループディスカッションを併用する大学も多く、コミュニケーション力や協調性も評価されます。

大学は、個人がどれだけ論点をわかりやすくまとめられるかと、他者と議論し合う姿勢も見たいからです。プレゼン力と対話力の両方が求められるのです。発表中に図やグラフを活用し、論点を視覚化することで説得力が高まります。

事前にテーマを想定した資料作成や話し方の練習を重ね、周囲と意見交換する練習も取り入れましょう。わかりやすい構成と協調性のある態度で、高評価を得られます。

総合型選抜におけるプレゼンテーション・グループディスカッション試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

プレゼンテーション-1.png)

グループディスカッション-1.png)

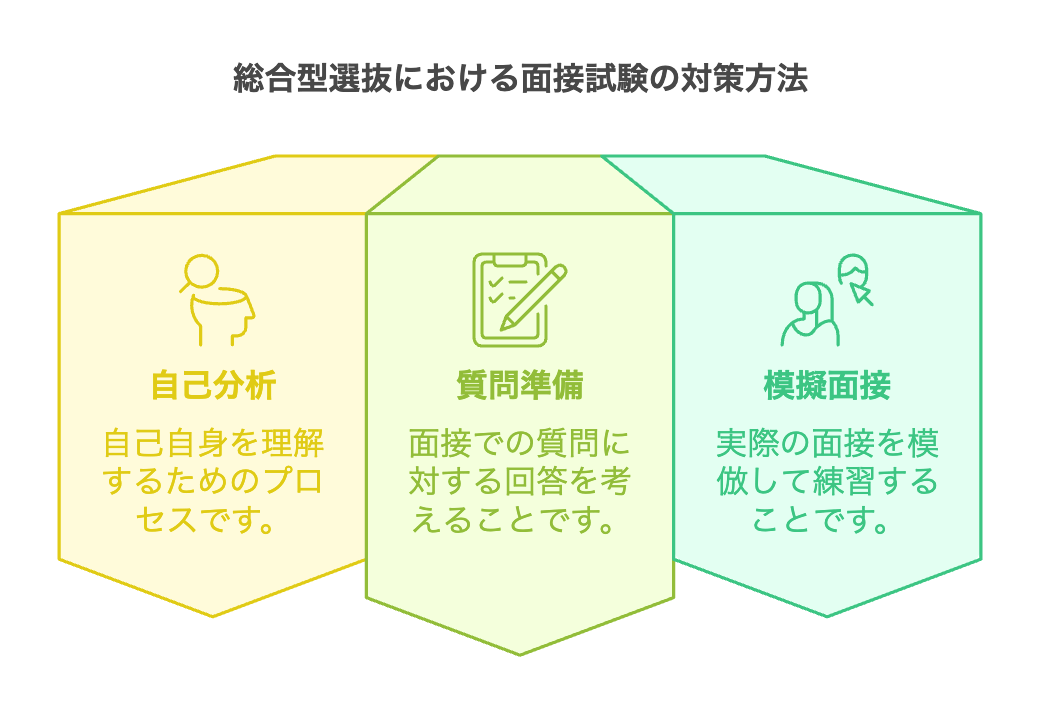

面接の対策方法

面接は、総合型選抜において最も直接的に人柄や意欲を伝えられる場です。大学が求める人物像に合うかどうかを判断するため、質問内容も多岐にわたります。

総合型選抜では「なぜその大学で学びたいのか」を深掘りされるだけではありません。「高校時代の経験や将来の目標」なども聞かれることが多いです。

例えば「これまで最も頑張ったことは何ですか?」と問われたとします。その際は、活動報告書や志望理由書に書いた内容と一貫性のあるエピソードを述べましょう。想定質問をリスト化し、答え方を何度も練習することで落ち着いて回答できるようになります。

模擬面接や録画によるセルフチェックを重ね、印象の良い身だしなみにも配慮しましょう。総合型選抜における面接試験の対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

面接試験-1.png)

【9〜10月】願書提出・出願手続きを進めよう

9〜10月は、募集要項に記載された提出書類や出願方法を最終的に確認する時期です。期限内にすべての手続きを終わらせることが最優先です。

総合型選抜では、大学ごとに書類や出願手順が違います。オンライン出願がメインの大学もあれば、郵送のみ認められている大学もあります。

願書の記入欄に誤字があると訂正に時間を要し、提出締め切りに間に合わなくなる恐れがあります。余裕を持って書類を作成し、ダブルチェックを行いましょう。

9〜10月は出願に関する最終調整をする時期です。必要書類がすべて揃っているか、出願手順は正しいか確認し、不備なく願書を提出してください。

【10~11月】試験本番に臨もう

10~11月は総合型選抜の試験が集中する時期です。ここまでの準備を無駄にしないためにも、当日の過ごし方や体調管理が重要です。

総合型選抜は一般選抜と異なり、面接やプレゼンテーションなどで受験生の意欲や人柄を直接見られます。緊張によって、本来の力を出し損ねる恐れがあります。自分の考えを十分に伝えるには、落ち着いた状態が欠かせません。

前日は早めに就寝し、会場へは余裕をもって向かうと安心です。面接であれば、模擬練習を重ねておくことで、緊張を抑えやすくなります。小論文も、読み返す時間を確保すると内容をブラッシュアップできるでしょう。

試験直前の過ごし方が、当日のコンディションを左右します。これまで準備してきた自分を信じて、落ち着いて試験に臨んでください。

【11~12月】合格発表で結果を確かめよう

総合型選抜の試験を終え、合格発表を迎える時期です。ここまで取り組んできた成果が問われる最終場面なので、緊張や不安を抱える人も多いでしょう。

そこでここでは、合格後と不合格後の過ごし方を整理しました。

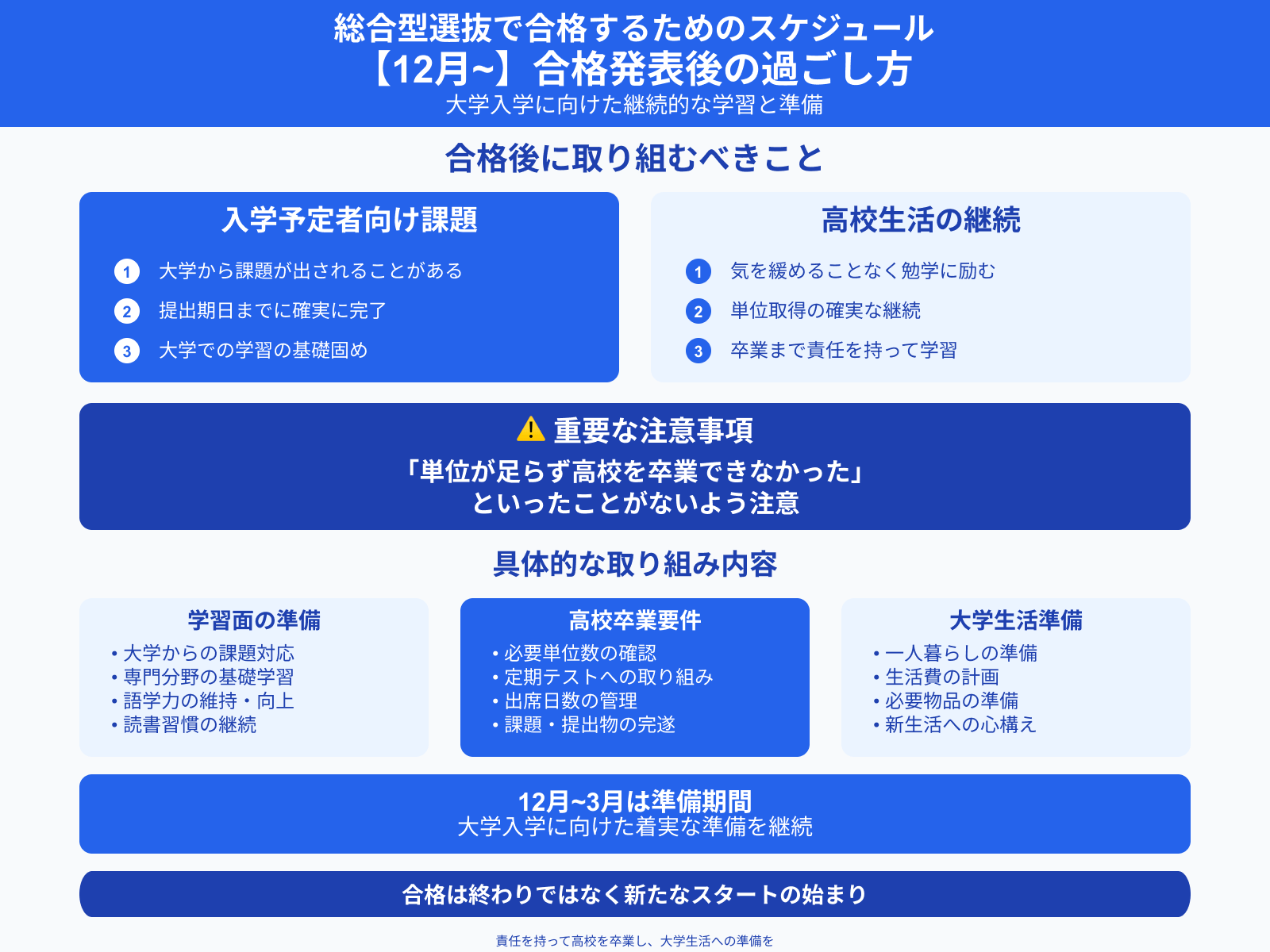

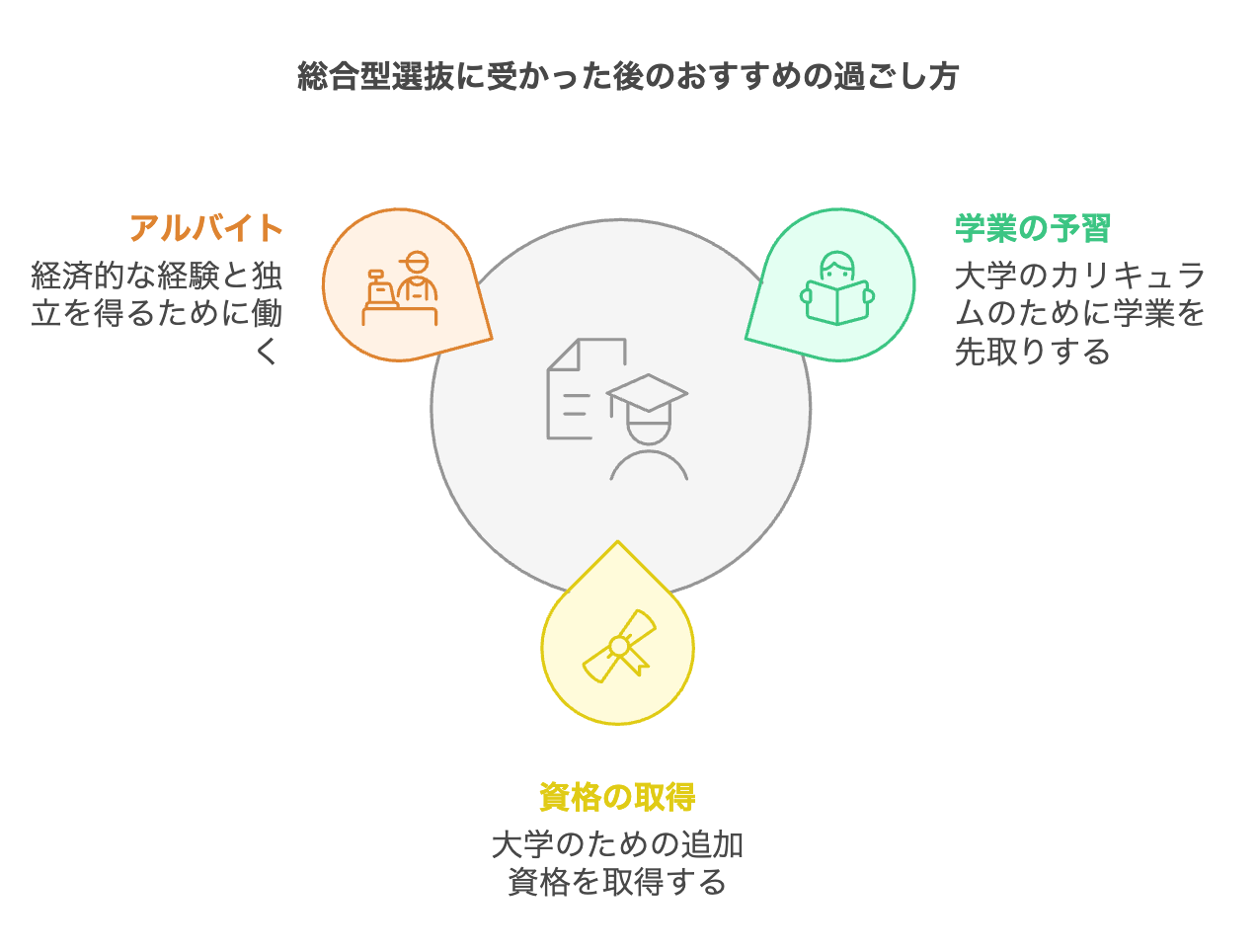

合格後の過ごし方

総合型選抜で合格したら、まずは入学までの手続きをします。具体的には「必要書類の提出」や「大学から課される課題への取り組み」です。

大学によっては、学費や各種必要書類を定められた期日までに提出しないと、合格が取り消される場合があります。

早稲田大学では「合格通知」とともに、入学諸費用や入学手続きの書類が同封されています。期限を過ぎると合格が無効になるため、提出方法を確認しましょう。東海大学のように課題を課す大学もあるので、内容や提出形態を早めにチェックしてください。

合格後は必要書類と課題対応を済ませたうえで、予習や資格取得、アルバイトなどをし大学生活に備えましょう。総合型選抜試験の合格後にやるべきことを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

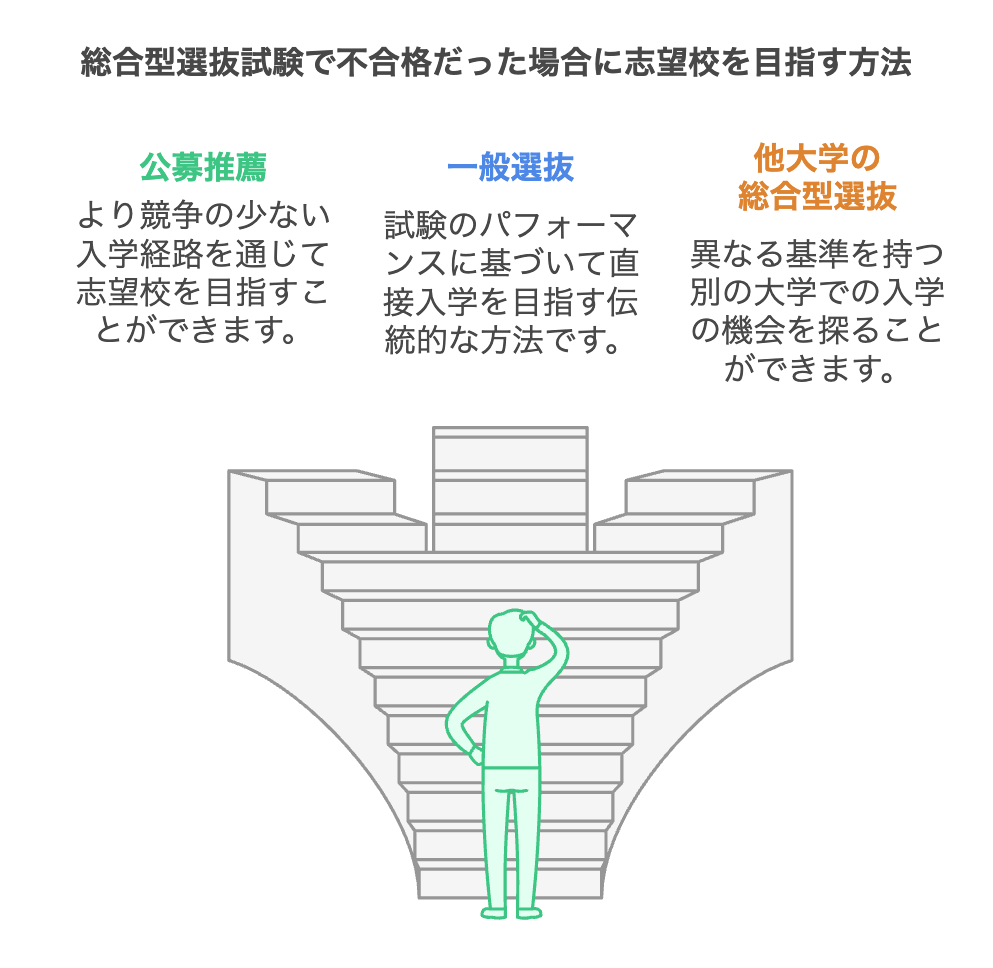

落ちた場合の対処法

もし総合型選抜に落ちても、まだ志望校を目指す選択肢は残っています。公募推薦や一般選抜、ほかの大学の総合型選抜など、再チャレンジできる方法を探しましょう。

総合型選抜は大学受験で早く合否が出る入試方式です。そのため、不合格でもまだ公募推薦や一般選抜に間に合う場合が多いです。

公募推薦は11月から出願可能な大学があり、総合型選抜の不合格を受けてからでも挑戦できます。一般選抜なら筆記試験対策を強化する必要があります。

総合型選抜で結果が出なくても、諦める必要はありません。次にどの方法で合格を目指すかを早めに決め、対策をすれば志望校合格を目指す道は残されています。

総合型選抜に落ちた後で志望校に合格する方法を詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

に落ちたら?不合格後に志望校を目指す方法と道筋.png)

高校3年生からの総合型選抜受験によくある疑問

高校3年生になって総合型選抜を目指すにあたって、疑問や不安を抱える人も多いはずです。最後に高校3年生からの総合型選抜受験によくある疑問へまとめて回答します。

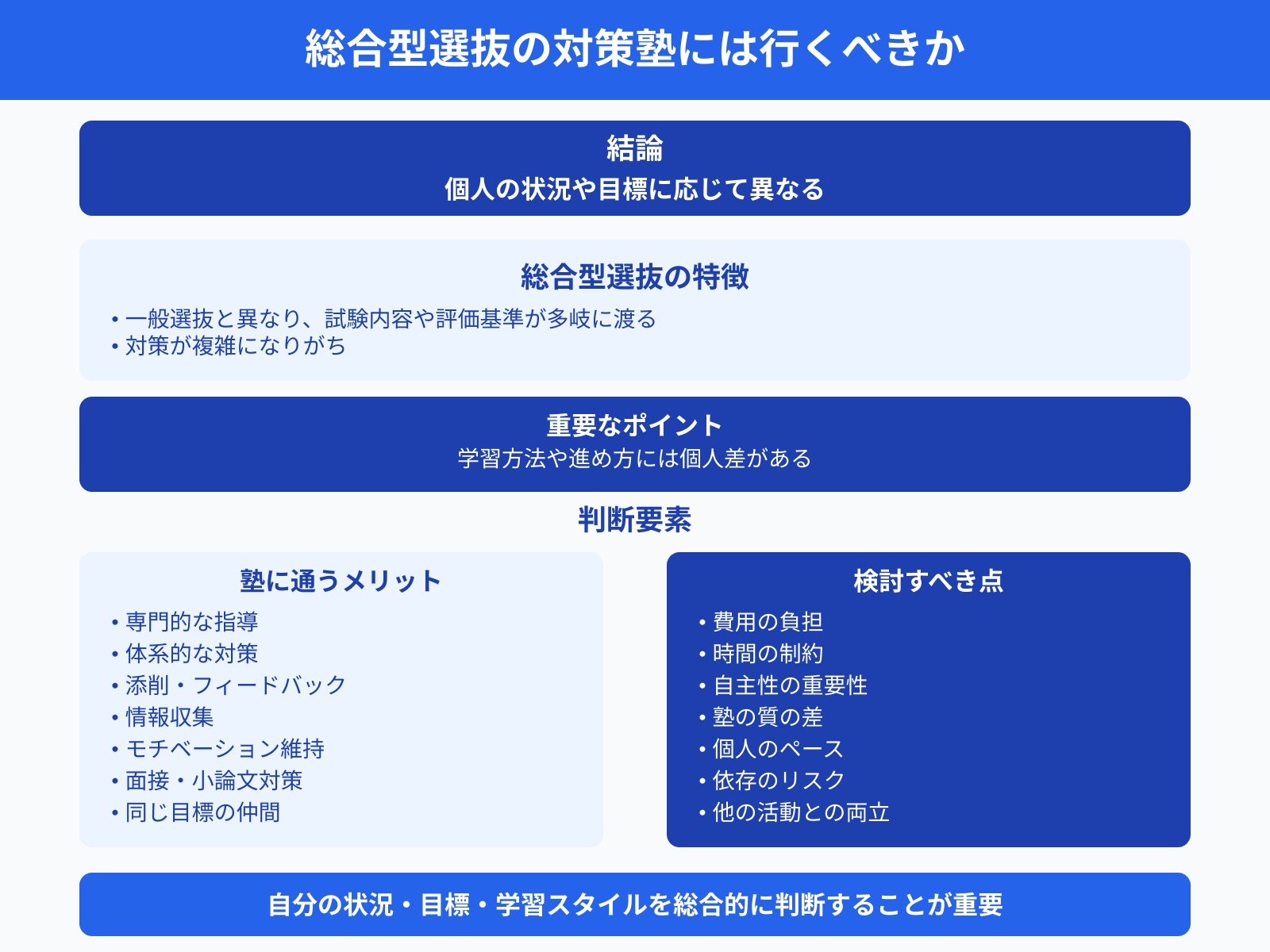

塾には通うべきですか?

総合型選抜の対策で塾を利用するかどうかは次のポイントで判断しましょう。

- 自力で書類作成や面接練習ができるか

- 限られた時間で質の高い指導を受けたいか

独学でも合格できますが、高校3年生になって短期集中で専門的なサポートを求めるなら塾がおすすめです。総合型選抜は、志望理由書や面接で個性をアピールする必要があります。

独学の場合、自己流になりがちで、客観的な添削やフィードバックを得づらいです。塾なら、プロの講師が、書類の書き方や面接時の話し方を指導してくれるメリットがあります。

総合型選抜試験の対策目的で塾に通うべきか悩んでいる人は、次の記事を参考にしてください。

の対策塾-1.png)

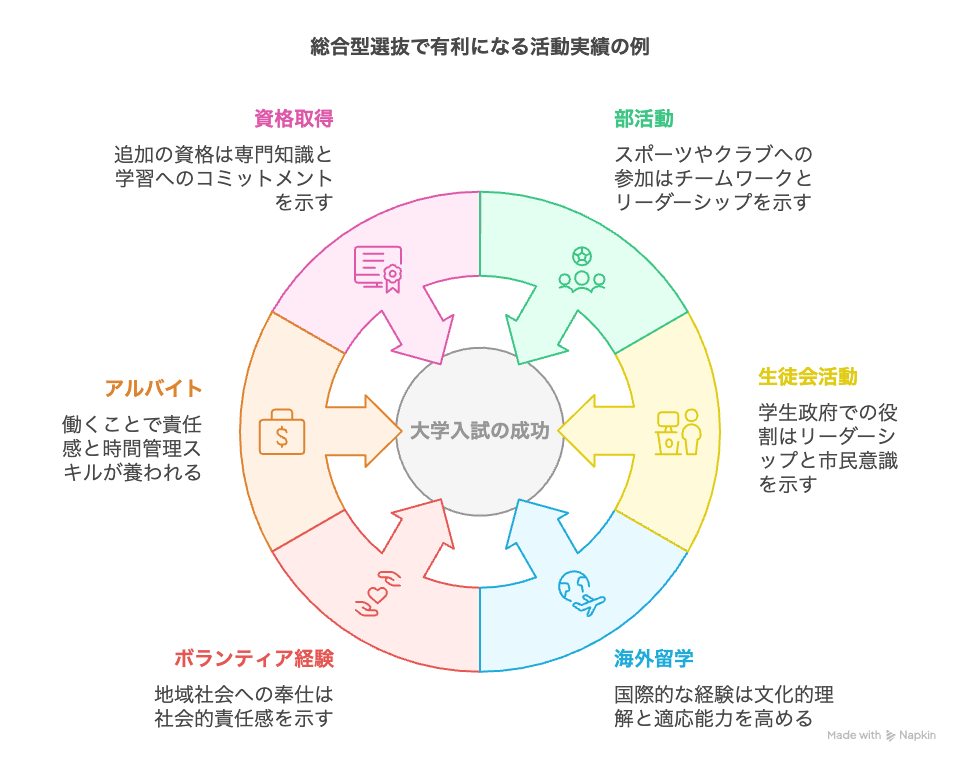

今から積める活動実績はありますか?

高校3年生でも、短い期間で積める実績はあります。短い活動でも、自分なりの意欲や成長を示せれば書類や面接で有利に働きます。大学が求めるアドミッションポリシーに自分の経験を結び付けることが大切です。

具体的には次のような学校外での活動が挙げられます。

| 学校外活動 | 詳細 |

|---|---|

| ボランティア活動 | 地域の清掃や福祉施設などの活動に参加することで、協調性や社会貢献への意識を示せる |

| アルバイト | 接客であればコミュニケーション力、事務作業ならPCスキルなどが得られる 志望理由書や面接で「学んだこと」を具体的に伝えられる |

| 資格取得 | TOEICやITパスポートなど、短期でも挑戦しやすい資格を取得すれば、自分の興味分野や学習意欲を証明しやすい |

自分が興味を持てる活動を選び、得た学びを深掘りしておくことが大切です。

総合型選抜におけるボランティア活動やアルバイトといった学校外活動の評価比重をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

ボランティア-1.png)

アルバイト-1.png)

また、総合型選抜で有利になるおすすめの資格を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

まとめ

総合型選抜で難関大学を含む志望校に合格するためには、段階的に対策を進めることがポイントです。

まず、4月には志望校を絞りましょう。5月以降夏までには、書類作成、小論文や面接、プレゼンテーションなどの対策をします。10〜11月の本番では、十分な睡眠や会場への早めの到着など、当日のコンディション管理が重要です。

いつ、何をするのかを明確にして対策することで、高校3年生から準備を始めても総合型選抜に合格できます。