「早稲田大学の地域探究・貢献入試はどんな試験なんだろう?」

「難しい試験なのかな…」

早稲田大学における総合型選抜の1つ「地域探究・貢献入試」を検討しているものの、具体的な試験内容や対策方法がわからず悩んでいる人は多いですよね。

早稲田大学の地域探究・貢献入試は、高校時代の探究活動や地域貢献への意欲が評価される総合型選抜の一種です。そのため、一般的な学力試験とは異なる視点での対策が必要です。

本記事では選考方法や難易度も交え、早稲田大学における地域探究・貢献入試の特徴を解説します。合格者のリアルな声や対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、早稲田大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

情報まとめ【試験内容から対策方法まで】.png)

早稲田大学の地域探究・貢献入試は、地域社会への貢献意欲や高校時代の探究活動を評価する総合型選抜の一種です。グローバルな視野を持ちつつ地域に貢献する人材を求め、「高大社接続」型入試ともいえます。

2026年度は法学部、文化構想学部、文学部、教育学部、人間科学部、スポーツ科学部の6学部で実施されます。

選考は3段階で、1次が書類審査(課題レポートが中心)、2次が総合試験(小論文形式)、最終が大学入学共通テストです。特に共通テストは最大の関門であり、指定3教科の合計で合格基準点240点(得点率80%)以上の取得が求められます(絶対評価)。

2025年度の全体倍率は約9.6倍と難易度が高く、地域課題への探究心と高い学力の両方が必要とされます。

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 総合型選抜で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事を音声で聴く

早稲田大学の地域探究・貢献入試とは?

早稲田大学の地域探究・貢献入試は、地域社会への貢献意欲や探究活動を評価する総合型選抜の一種です。

高校時代の主体的な学びの経験を活かし、大学での学びを地域社会に還元する意志を持つ、問題意識の高い学生を求めています。グローバルな視野を持ちつつ地域に貢献する人材を求める「高大社接続」型の入試といえます。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

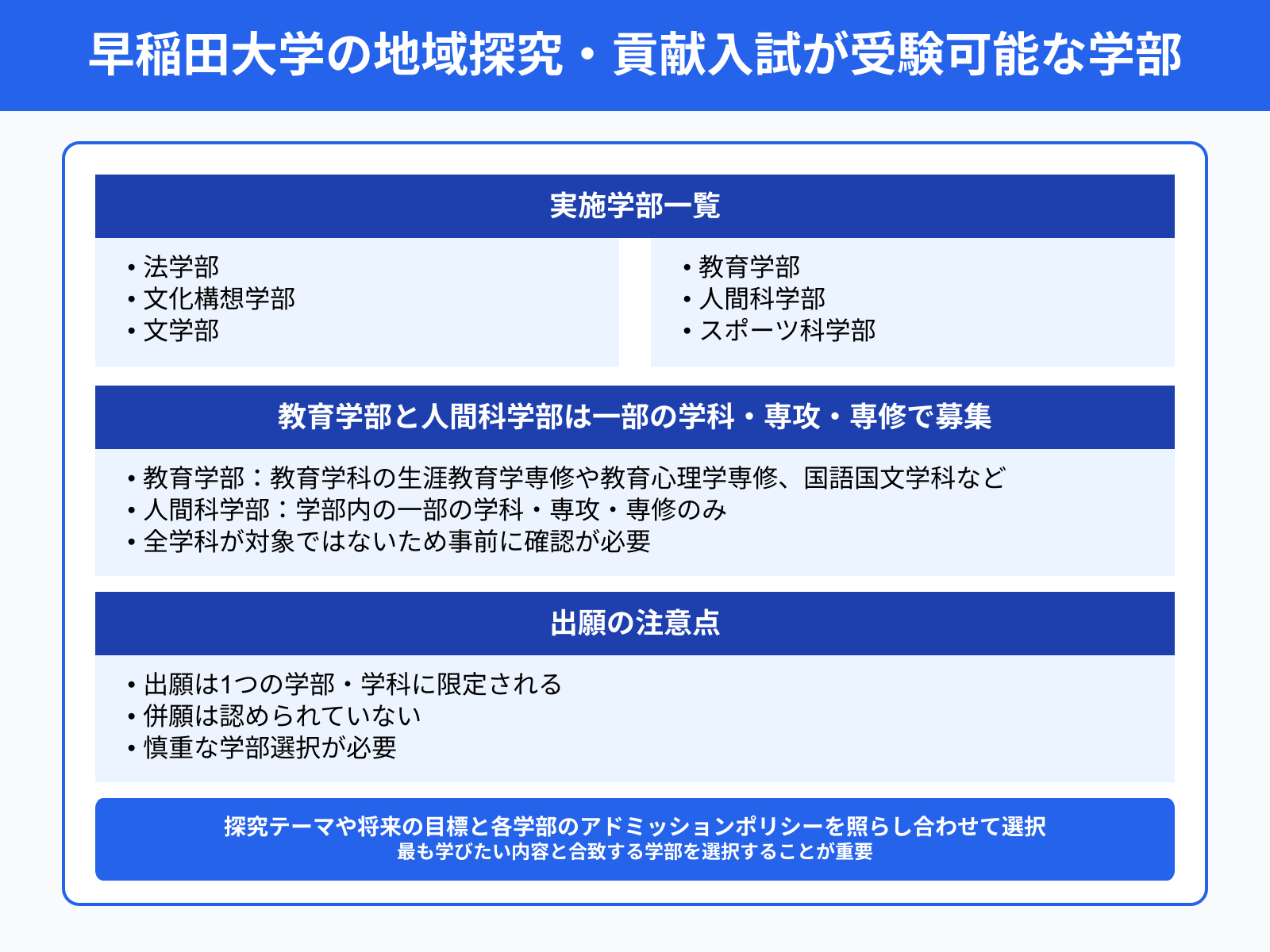

受験可能な学部

2026年度の地域探究・貢献入試は、下記6学部で実施されます。

- 法学部

- 文化構想学部

- 文学部

- 教育学部

- 人間科学部

- スポーツ科学部

教育学部と人間科学部では、学部内の一部の学科・専攻・専修での募集に限られます。教育学部では、教育学科の生涯教育学専修や教育心理学専修、国語国文学科などが対象です。

なお、出願は1つの学部・学科に限定され、併願は認められていません。 自分の探究テーマや将来の目標と、各学部のアドミッションポリシーを照らし合わせましょう。最も学びたい内容と合致する学部を選択することが重要です。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

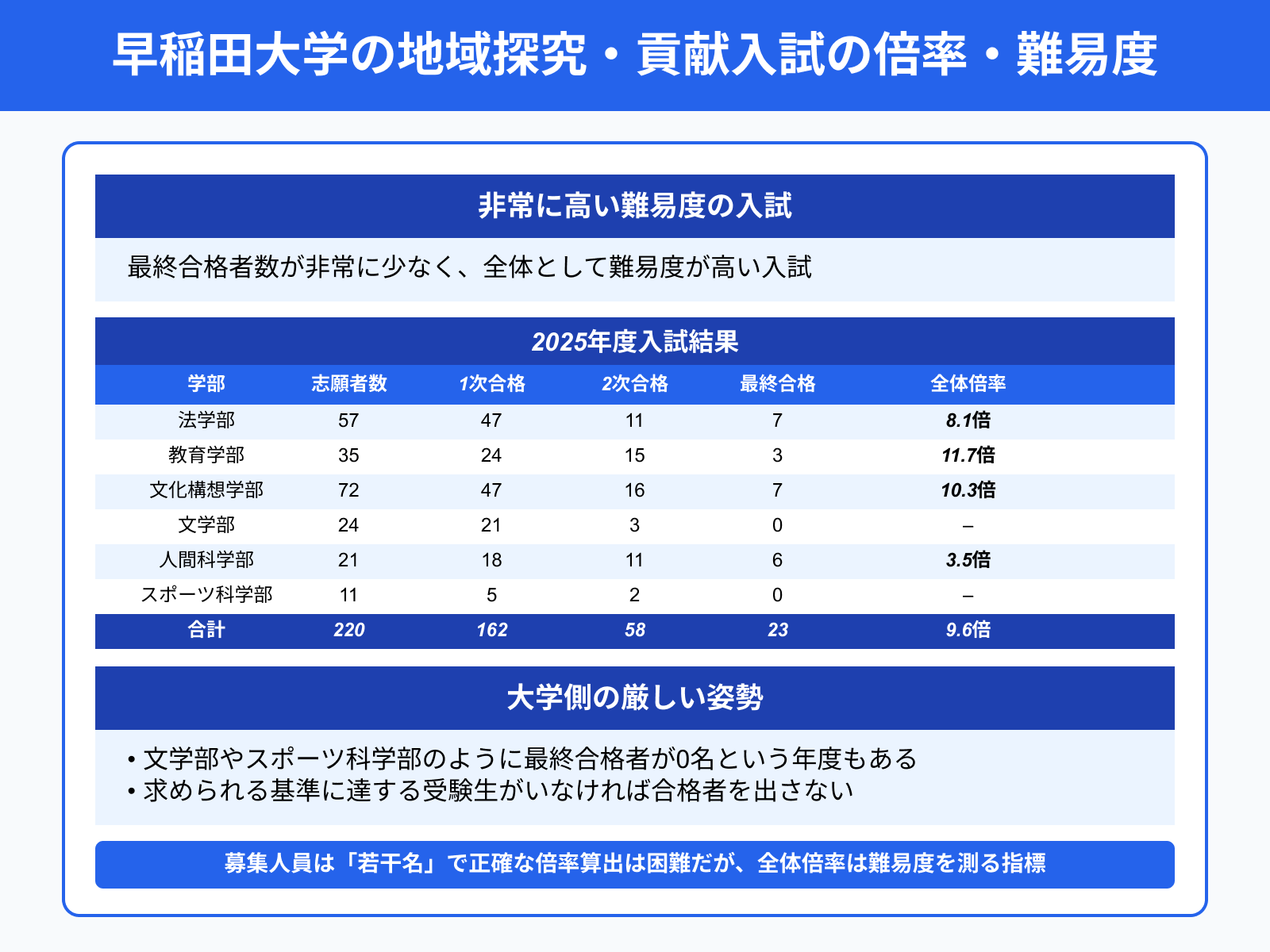

倍率・難易度

2025年度の早稲田大学における地域探究・貢献入試の全体倍率は約9.6倍です。最終合格者数が非常に少なく、全体として難易度が高い入試であるといえます。

下表に2025年度入試の結果をまとめました。全体倍率は、下記の計算式で算出しています。

全体倍率 = 志願者数 ÷ 最終合格者数

| 学部 | 志願者数 | 1次選考 合格者数 | 2次選考 合格者数 | 最終 合格者数 | 全体倍率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 法学部 | 57 | 47 | 11 | 7 | 8.1 |

| 教育学部 | 35 | 24 | 15 | 3 | 11.7 |

| 文化構想学部 | 72 | 47 | 16 | 7 | 10.3 |

| 文学部 | 24 | 21 | 3 | 0 | – |

| 人間科学部 | 21 | 18 | 11 | 6 | 3.5 |

| スポーツ科学部 | 11 | 5 | 2 | 0 | – |

| 合計 | 220 | 162 | 58 | 23 | 9.6 |

教育学部では11.7倍、文化構想学部では10.3倍と、10倍を超える厳しい競争です。文学部やスポーツ科学部のように最終合格者が0名という年度もあります。求められる基準に達する受験生がいなければ合格者を出さないという、大学側の厳しい姿勢がうかがえます。

募集人員は「若干名」と明確な定員が公表されていないため、正確な倍率を算出することはできません。しかし、志願者数と最終合格者数から算出した「全体倍率」は、難易度を測る一つの指標となります。

早稲田大学における地域探究・貢献入試の選考方法

早稲田大学の地域探究・貢献入試は、下記3段階の選考を経て最終的な合否が決まります。

各選考の特徴を詳しく解説します。

1次選考:書類審査

1次選考は、提出された書類をもとに総合的に評価されます。選考の中心となるのは、A4用紙4枚程度で作成する「課題レポート」です。

課題レポートでは、下記が問われます。

- 地域社会が抱える課題に対する問題意識

- 高校生活の活動実績

- 早稲田大学で何をどのように学び、卒業後にどう社会へ貢献したいか

自身の経験と学びたい学問分野を結びつけ、一貫性のある論理的なストーリーを構築することが重要です。

2025年度入試では、志願者220名のうち162名が1次選考を通過しており、倍率は約1.36倍でした。募集要項を熟読し、時間をかけて丁寧に対策すれば、1次選考を通過できる可能性は十分にあります。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

より詳しい課題レポートの書き方については、次の記事も参考にしてください。

2次選考:総合試験

2次選考は、1次選考の合格者を対象とした120分の「総合試験」です。試験は、与えられた課題について論述する小論文形式で実施されます。

総合試験で問われる内容は、主に下記2点です。

- 図表や文章などの資料を読み解き、論理的に考察し、表現する能力

- 自身が提出した課題レポートの内容を、さらに深掘りした考察

知識量ではなく、情報を正確に理解し、自身の考えを的確に表現する力が評価されます。過去問などを活用し、時間配分を意識した実践的な演習を重ねることが重要です。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

総合型選抜における小論文の対策方法をもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

小論文-1.png)

最終選考:大学入学共通テスト

最終選考は、大学入学共通テストの成績で合否が決まります。2次選考の合格者を対象としており、この入試における最大の関門です。

大学入学共通テストは、合否判定が「絶対評価」である点です。大学が指定する3教科の合計点(300点満点)で、合格基準点である240点(得点率80%)以上を取得すれば、最終合格となります。

自分の得点で合否が決まり、他の受験生の成績に左右されません。目標が明確である一方、確実に高得点を取るための対策が不可欠です。

指定される教科は学部によって異なります。法学部では「英語」「国語」「地理歴史、公民、数学、理科から1科目選択」の3教科が課されます。

自身の得意科目を活かせる学部を選ぶことも、戦略の一つです。早い段階から共通テスト対策を始め、一般選抜の受験生と同様の学習を進める必要があります。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

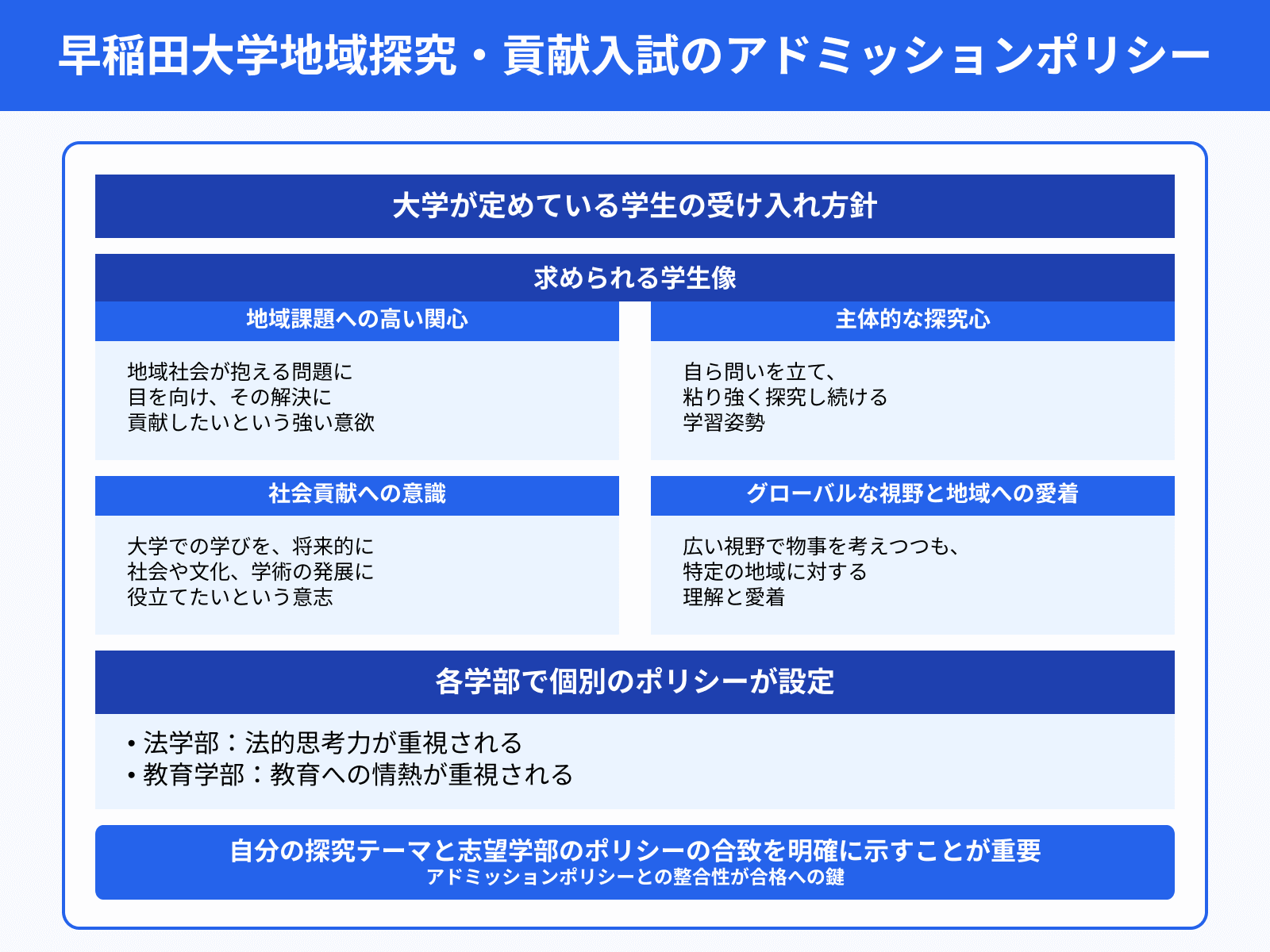

早稲田大学における地域探究・貢献入試のアドミッションポリシー

早稲田大学の地域探究・貢献入試では、下記のような学生が求められています。アドミッションポリシーとは、大学が定めている学生の受け入れ方針のことです。

- 地域課題への高い関心:地域社会が抱える問題に目を向け、その解決に貢献したいという強い意欲

- 主体的な探究心:自ら問いを立て、粘り強く探究し続ける学習姿勢

- 社会貢献への意識:大学での学びを、将来的に社会や文化、学術の発展に役立てたいという意志

- グローバルな視野と地域への愛着:広い視野で物事を考えつつも、特定の地域に対する理解と愛着

上記に加え、各学部で個別のポリシーが設定されています。法学部では法的思考力、教育学部では教育への情熱が重視されます。

自分の探究テーマが、志望学部のアドミッションポリシーとどう合致するかを明確に示すことで合格に近づきます。

参考:2026 年度 早稲田大学 地域探究・貢献入試 入学試験要項

総合型選抜におけるアドミッションポリシーについて詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

早稲田大学・地域探究・貢献入試の合格体験談

地域探究・貢献入試の合格者には、下記のような共通点があります。

- 明確な目標を持ち、逆算して学習計画を立てている

- 自分なりの工夫で、モチベーションを維持し続けている

上記を踏まえ、ここからは早稲田大学に合格した先輩2名の体験談を紹介します。

政治経済学部に合格したPMさん

スランプ脱出法は?

引用:合格体験記 » 早稲田大学 受験生応援サイト DISCOVER WASEDA

一番の基本に戻ることが大事だと思います。スランプは、ただできないだけでなく、できないことでその科目ごと嫌いになりかねないものです。だから絶対できる問題からやり直して、解ける感覚を思い出した方が良いです。特に直前になるほど、基本に戻ることは勇気が要るし、焦りにつながります。でもスランプなのに応用をやり続けることの方が時間の無駄です。少しでもいいから基礎をやって、一度落ち着きましょう。

入試直前の追い込み方法は?

入試直前は本当につらいです。諦めたくなります。特に勉強内容より生活習慣に諦めが出がちです。だから朝起きるルールを決めました。高校には同じ志望校の子より早く登校する、とか、塾には誰よりも早く行って勉強を始める、とかです。この自分だけの勝負は、朝型になる上に、周りの人からも偉いね!って褒められやすい努力なので、自信になりました。いつもより少し遅いだけで、今日遅くない?と指摘されることが悔しかったので、三日坊主の私でも続けられました。

支えになった人や言葉はありますか?

「私は本番に強い」という言葉です。実際に私は本番に強い性格でしたが、受験は他の本番とは段違いのプレッシャーがかかるため、今回も大丈夫かなんて誰にもわかりません。でも家族や周りの人から「本番に強かったから大丈夫でしょ」と言われ続け洗脳されたおかげで、本番もその言葉を信じられました。もしあなたが今までは本番に弱いタイプであっても、受験だけは自分や周りの人に洗脳してもらってください。自分は本番でも大丈夫と信じている人が、本番に強い人です。

合格のポイントは「基本に戻る勇気と自信」です。

スランプに陥った際は、焦って応用問題に取り組むのではなく、一度「絶対できる問題」まで戻りましょう。解ける感覚を取り戻すことが、苦手意識を克服する一番の近道です。

直前期には「誰よりも早く塾に行く」といった自分だけのルールを作るのが有効です。生活習慣が安定するだけでなく、「今日もやりきった」という自信に繋がります。

「自分は本番に強い」と信じ込むことも当日力を発揮するポイントです。家族や友人に協力してもらい、ポジティブな言葉をかけてもらうのも良いでしょう。

法学部に合格したゆいさん

1日どれくらい勉強した?

引用:合格体験記 » 早稲田大学 受験生応援サイト DISCOVER WASEDA

高2の間は授業が6限まであったため1日学校以外で5時間はできるようにした。高3になると科目数が減り、授業も少なくなったので塾の授業も含め8時間は確保していた。また、土日は12時間くらいはやっていた。

直前期には毎日15時間を目安にひたすら机に向かい、息抜きに見るYouTubeも勉強関連だけにした。

最後の追い込み方法は?

同じ時間に起きて、同じ時間に軽く体を動かして、同じ時間に寝る生活をひたすらに繰り返した。私は、食事や息抜きの時間を入れてしまうと戻るのがより苦痛に感じてしまうタイプだったため食事の時も暗記をしたり勉強関連のYouTubeを見るなどして生活した。インスタは勉強垢や歴史豆知識のようなアカウントだけを見れるアカウントを作って、時間を決めて見ていた。

オススメの勉強法は?

日本史を中心とした暗記科目に1番最適だと自負している勉強法です。真っ白の紙に範囲を決めてそれについて知っている知識をひたすら書きます。そして、テキストや資料集を確認し、覚えていなかった内容や言葉、元号を別の色で書き込み、また一から真っ白の紙に書きます。赤シートや単語帳だとそのパターンでしか答えが出せなく、流れが覚えられないことが多いと思います。しかし、この勉強法を使うことで年号まで書き出したり、細かい知識をどんどん増やしていけます。

合格のポイントは「勉強時間の確保とアウトプット学習」です。

ゆいさんは、高校2年生の時から計画的に勉強時間を確保し、直前期には1日15時間という圧倒的な学習量をこなしています。

生活リズムを徹底的に管理していました。SNSやYouTubeさえも勉強に活用するなど、ストイックな姿勢が合格につながったといえるでしょう。

暗記科目では、単にインプットするだけでなく、白紙の紙に知識を書き出すアウトプット中心の学習法を実践しています。これにより、知識の定着度を高めることができます。

【試験別】早稲田大学における地域探究・貢献入試の対策法

ここからは次の試験別に、早稲田大学の地域探究・貢献入試に合格する具体的な対策法を解説します。

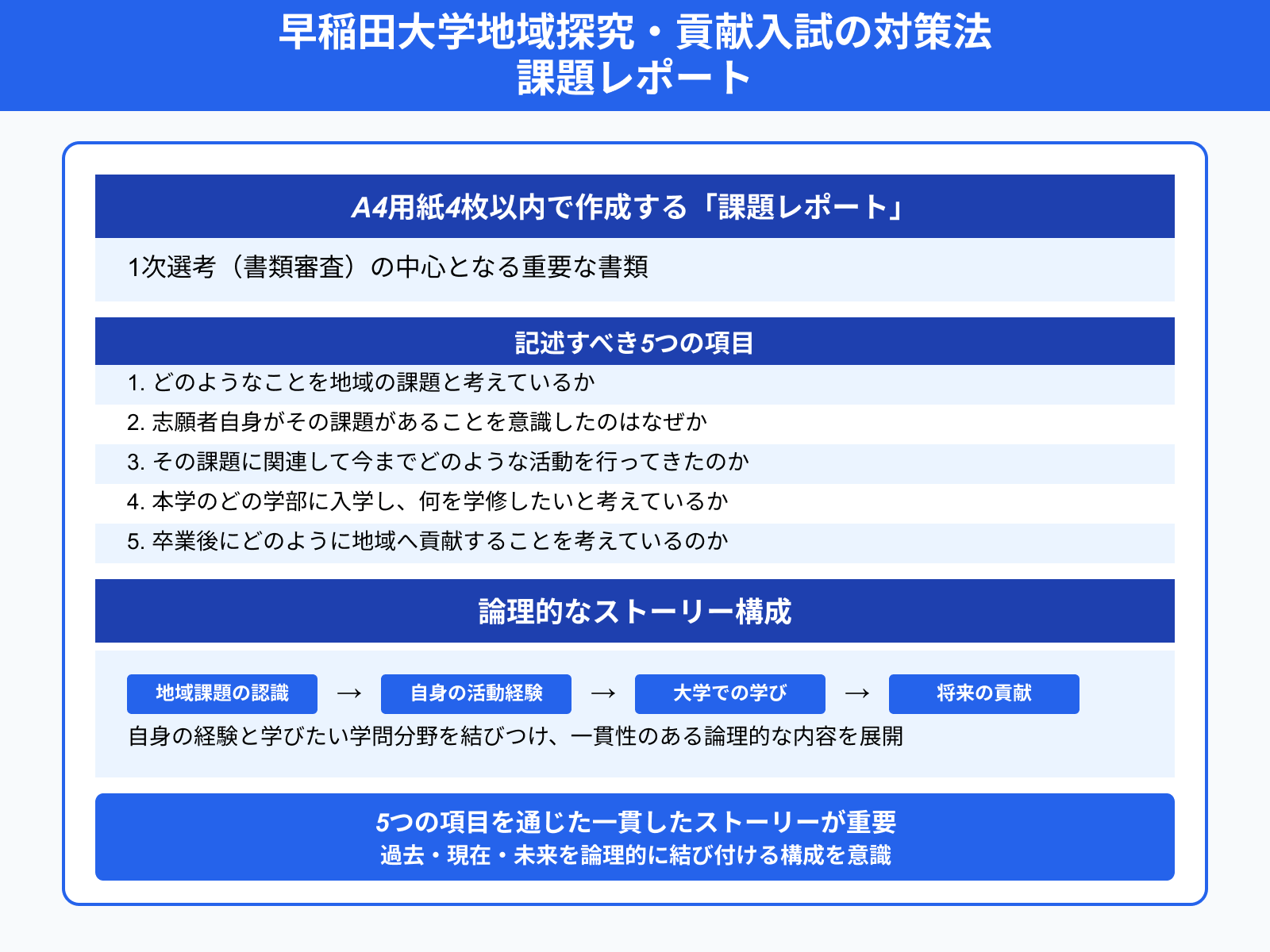

課題レポート

1次選考は、提出された書類を総合的に評価する書類審査です。選考の中心となるのは、A4用紙4枚以内で作成する「課題レポート」です。

課題レポートでは、入学試験要項で示されている以下の5つの項目を具体的に記述する必要があります。

- どのようなことを地域の課題と考えているか

- 志願者自身がその課題があることを意識したのはなぜか

- その課題に関連して今までどのような活動を行ってきたのか

- 本学のどの学部に入学し、何を学修したいと考えているか

- 卒業後にどのように地域へ貢献することを考えているのか

上記の問いに対し、自身の経験と学びたい学問分野を結びつけ、一貫性のある論理的な内容を展開することが重要です。

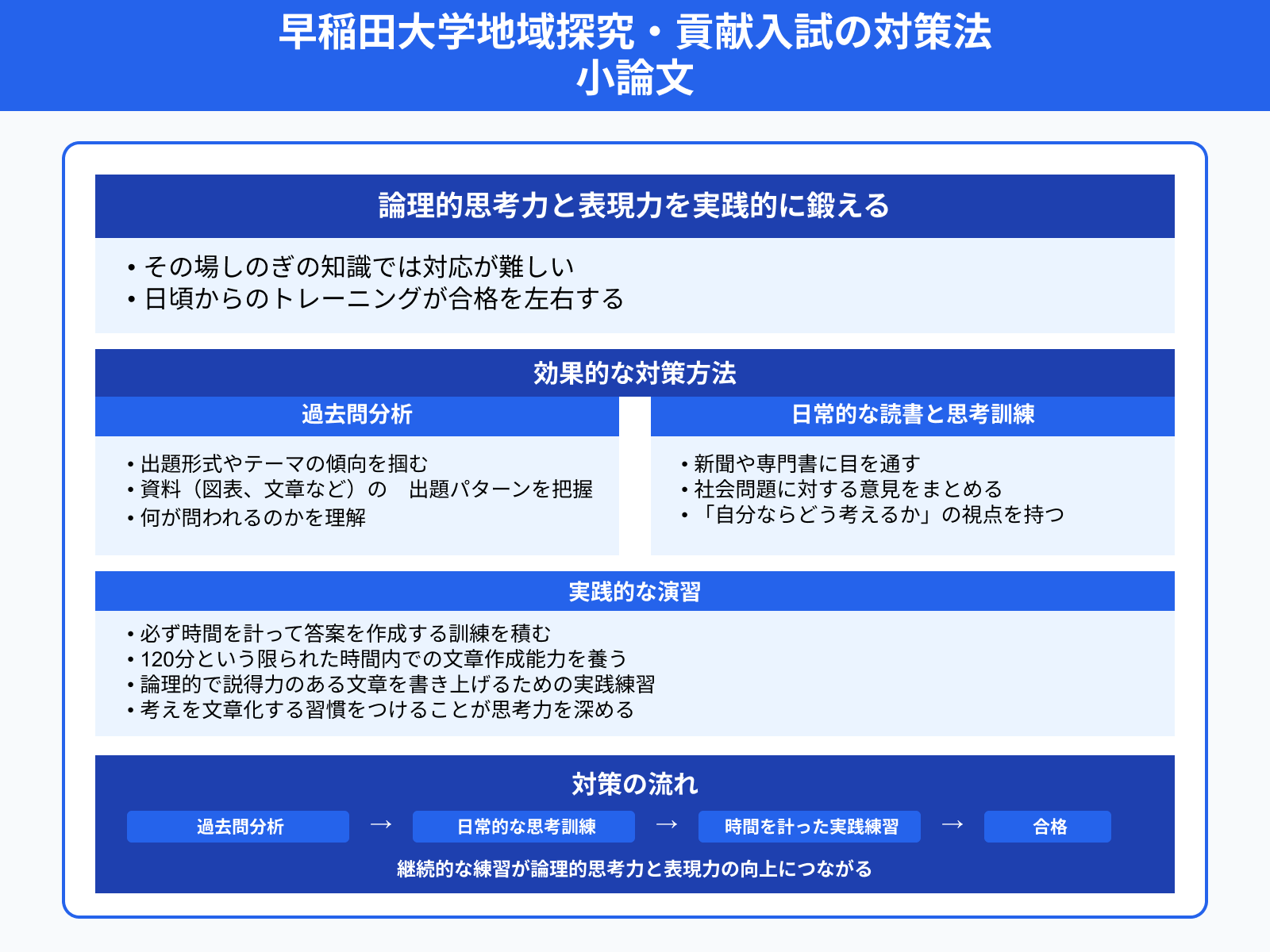

小論文

小論文の対策では、論理的思考力と表現力を実践的に鍛えることが重要です。その場しのぎの知識では対応が難しいため、日頃からのトレーニングが合格を左右します。

過去問を分析し、出題形式やテーマの傾向を掴みましょう。どのような資料(図表、文章など)が出され、何が問われるのかを把握することが対策の第一歩です。

日頃から新聞や専門書に目を通し、社会問題に対する自分の意見をまとめる練習をしてください。ただ読むだけでなく、「自分ならどう考えるか」という視点を持ち、考えを文章化する習慣をつけることが思考力を深めます。

必ず時間を計って答案を作成する訓練を積みましょう。120分という限られた時間内に、論理的で説得力のある文章を書き上げるためには、実践的な演習が欠かせません。

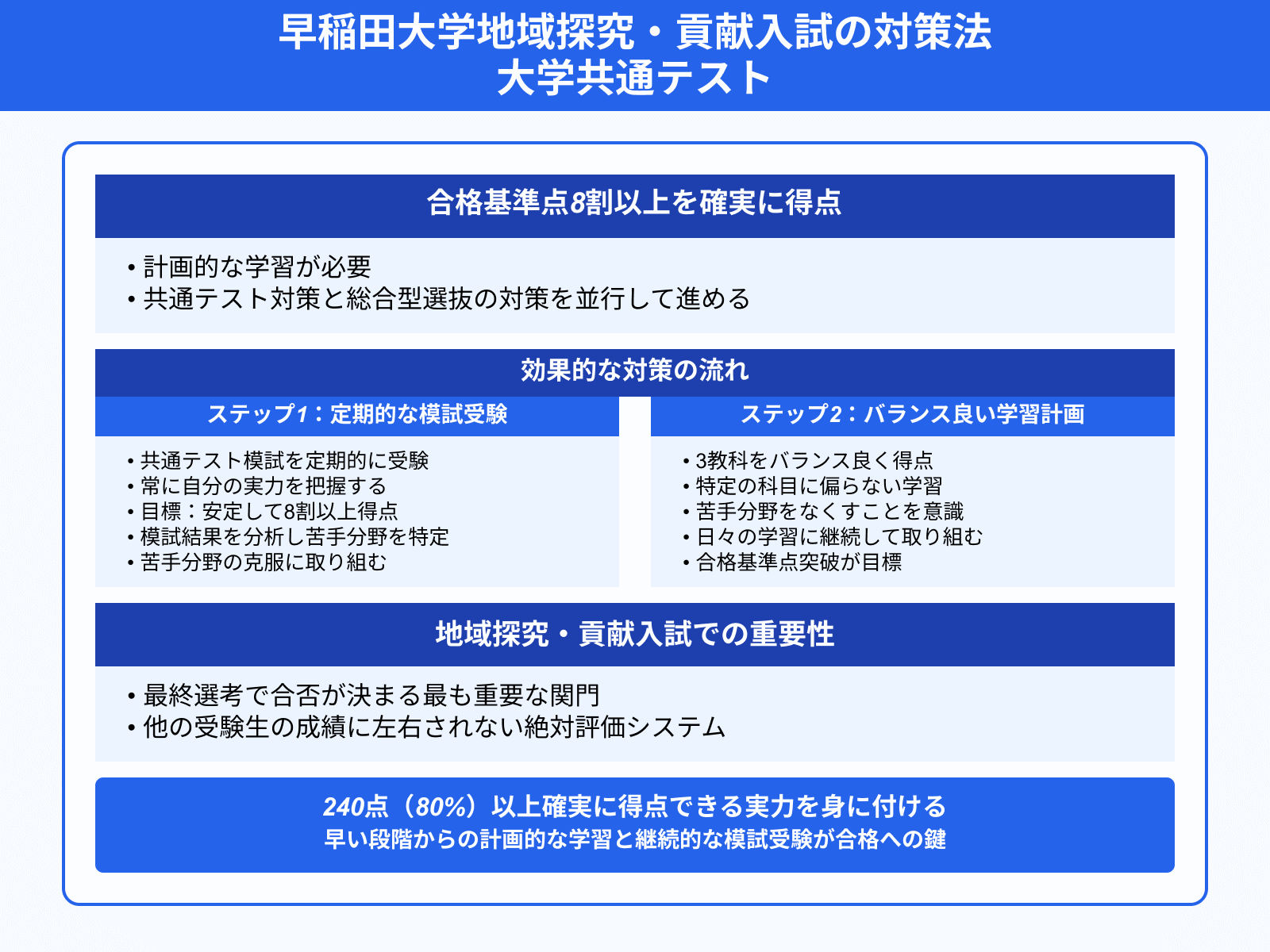

大学共通テスト

共通テストで合格基準点である8割以上を確実に得るためには、計画的な学習が必要です。早い段階から共通テスト対策と総合型選抜の対策を並行して学習を進めることが、地域探究・貢献入試では評価に直結します。

まずは共通テスト模試を定期的に受験し、常に自分の実力を把握しましょう。目標は、安定して8割以上を得点できる実力を身につけることです。模試の結果を分析し、苦手分野を特定して克服します。

さらに、3教科をバランス良く得点できる学習計画を立てることが合格の鍵です。特定の科目に偏ることなく、苦手分野をなくすことを意識して、日々の学習に取り組んでください。

まとめ

早稲田大学の地域探究・貢献入試は、地域課題への探究心と高い学力の両方が求められる選考方式が採用されています。合格するには、自身の経験を基にした明確な問題意識と、共通テストで8割以上を得点する学力が必要です。

まずは募集要項を熟読し、自身の探究テーマと大学での学びを結びつけることから始めましょう。