「学校推薦型選抜の倍率はどれくらいなんだろう?」

「倍率が高いと合格は難しいのかな?」

学校推薦型選抜を受けようと考えているものの、倍率次第で受験するか決めようとしている人は多いですよね。

学校推薦型選抜における倍率とは、1つの合格枠を何人で争うかを示す数値です。志願倍率が5.0倍なら、募集20人に対して志願者が100人いるということです。

ただし、欠席者や追加合格者を含まない場合もあり、表面の数字だけで難易度を断定できません。

そこで本記事では次のトピック別に、学校推薦型選抜の倍率を紹介します。

倍率の計算方法や高い・低い・大学の違いも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦選抜の倍率は2.3倍

- 公募推薦と指定校推薦では倍率が異なる

- 都心部にあり知名度がある大学の倍率は高い

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

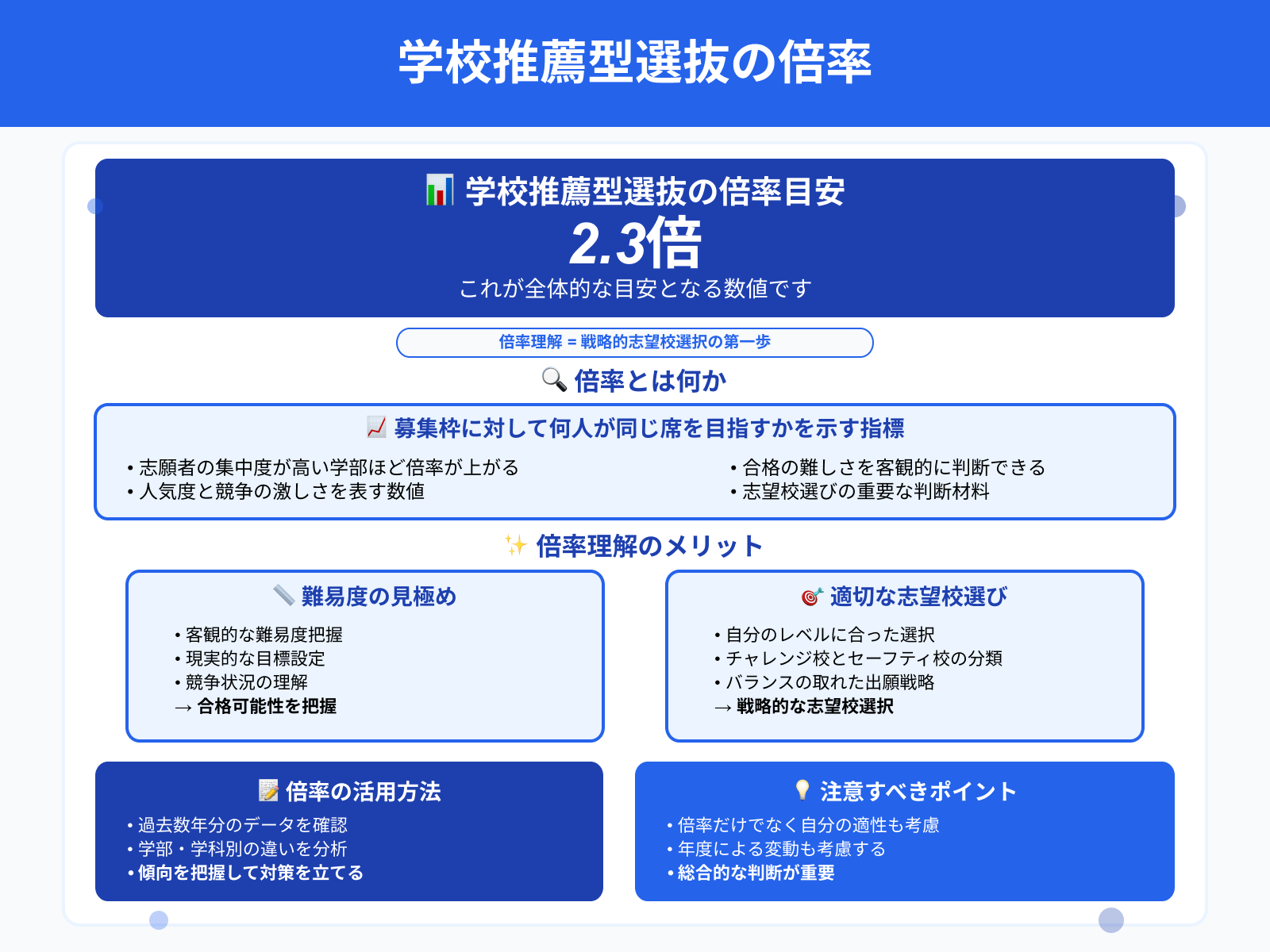

学校推薦型選抜の倍率は「2.3倍」が目安

結論、学校推薦型選抜の倍率は2.3倍(※)が目安です。

倍率は募集枠に対して何人が同じ席を目指すかを示すため、志願者の集中度が高い学部ほど数字が上がります。

倍率の理解をしておくことで、難易度を見極められるようになり自分のレベルに合う志望校選びができるようになります。

※本記事で後述する「【大学別】学校推薦型選抜の倍率」「【試験別】学校推薦型選抜の倍率」での紹介大学の倍率から算出

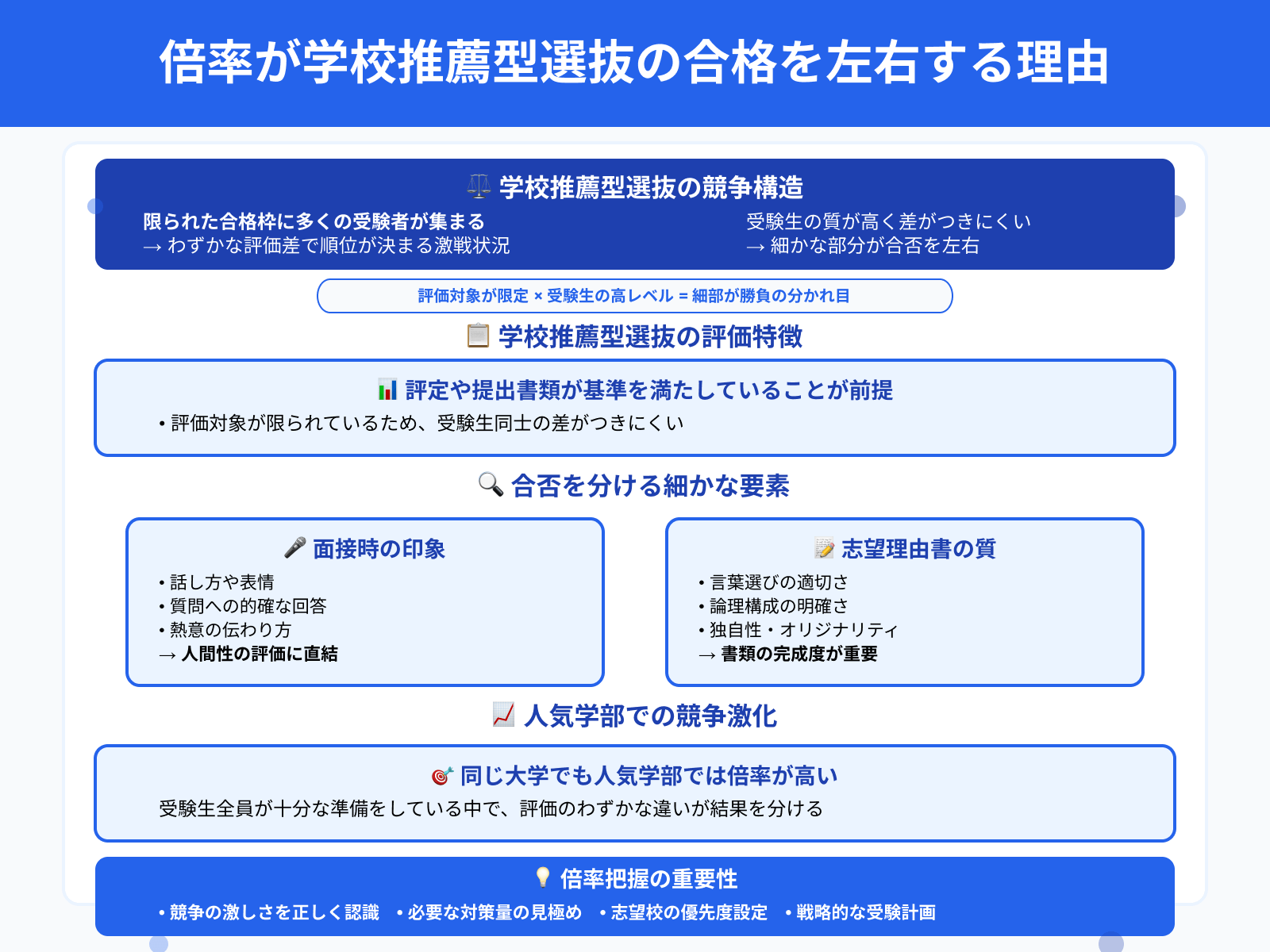

倍率が合格を左右する理由

倍率が学校推薦型選抜の合格を左右するのは、限られた合格枠に対して多くの受験者が集まると、わずかな評価差で順位が決まるからです。

学校推薦型選抜では、評定や提出書類が基準を満たしていることが前提です。評価対象が限られるため、受験生同士の差がつきにくくなります。

その結果、面接時の印象や志望理由書の言葉選びといった細かな部分が合否に直結しやすくなるのです。

同じ大学でも人気のある学部では倍率が高く、受験生全員が十分な準備をしている中で、評価のわずかな違いが結果を分ける場面が多くなります。

倍率を把握しておくことで、競争の激しさを正しく認識し、自分に必要な対策量や志望校の優先度を見極めやすくなります。

倍率の計算方法

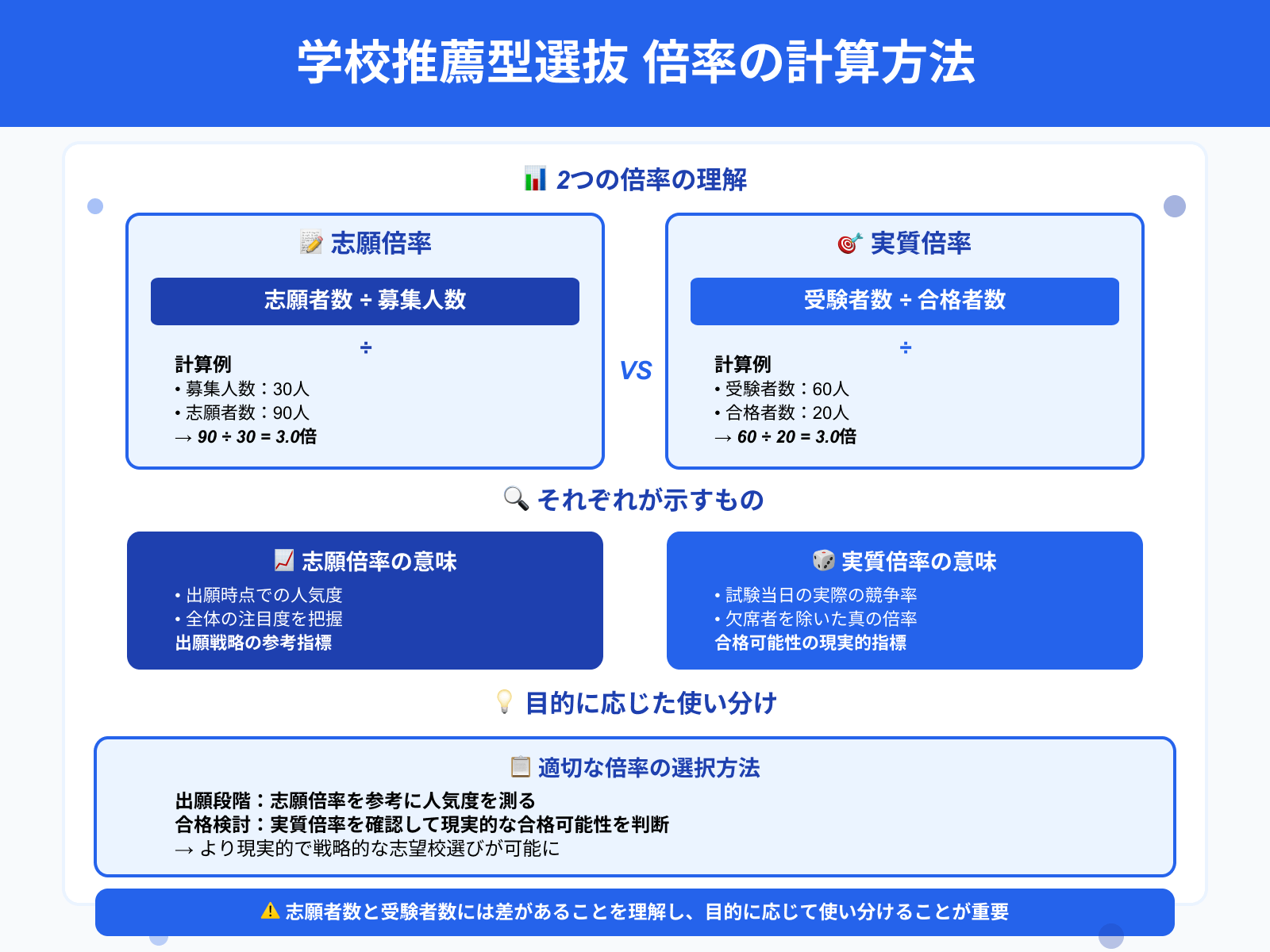

倍率を正しく把握するには、「志願倍率」と「実質倍率」の計算方法も理解しておきましょう。

| 志願倍率 | 「志願者数 ÷ 募集人数」で求められます。募集が30人の学部に90人が志願した場合、志願倍率は3.0倍です。倍率の数値は、出願時点でどれくらいの人気が集まっているかを示すもので、全体の注目度を把握するのに役立ちます。 |

| 実質倍率 | 「受験者数 ÷ 合格者数」で算出されます。実際に受験したのが60人で、そのうち20人が合格した場合、実質倍率は3.0倍です。試験当日の欠席者を除いたうえでの実際の競争率を表します。 |

出願段階では志願倍率を参考に人気度を測り、合格の可能性を考えるときは実質倍率を確認します。目的に応じて、志願倍率か実質倍率どちらの数値を参考にするかを変えると、より現実的な志望校選びができます。

【大学別】学校推薦型選抜の倍率

大学によって、学校推薦型選抜の倍率には差があります。そのため、倍率だけで出願先を決めるのは危険です。

同じ大学でも学部ごとで倍率が異なる場合もあるため、志願前の倍率確認は不可欠です。

ここでは次の大学別に、学校推薦型選抜の倍率を紹介します。

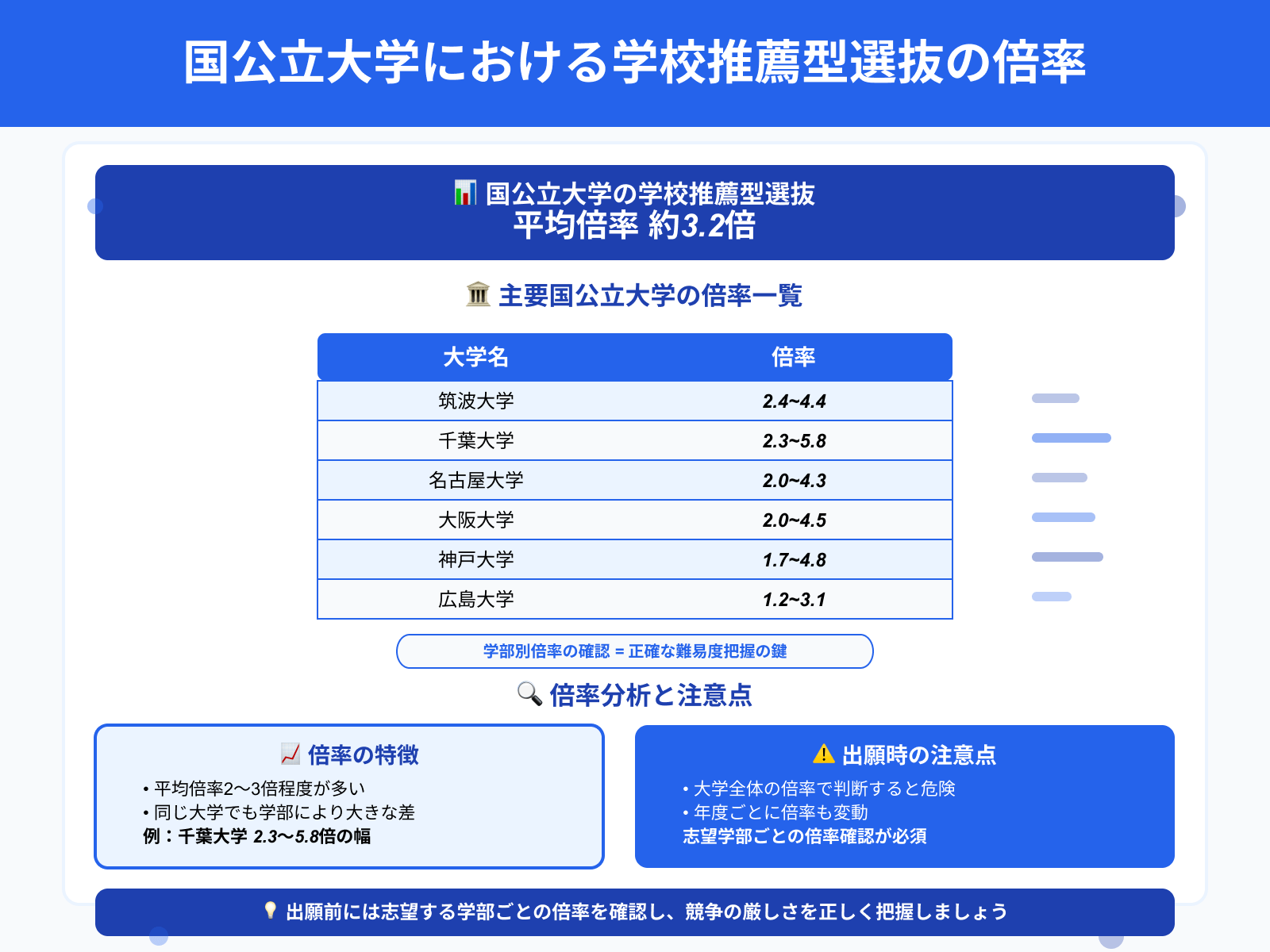

国公立の平均倍率は約3.2倍

国公立大学における学校推薦型選抜の倍率は約3.21です。

国公立大学の学校推薦型選抜では、平均倍率が2〜3倍程度の大学が多く見られます。ただし、同じ大学でも千葉大学のように2.3~5.8倍の差が出る場合もあります。

大学全体の倍率を見て出願を決めてしまうと、実際の難易度を見誤る可能性があるのです。年度ごとに倍率も変わります。そのため、出願前には志望する学部ごとの倍率を確認し、競争の厳しさを正しく把握しましょう。

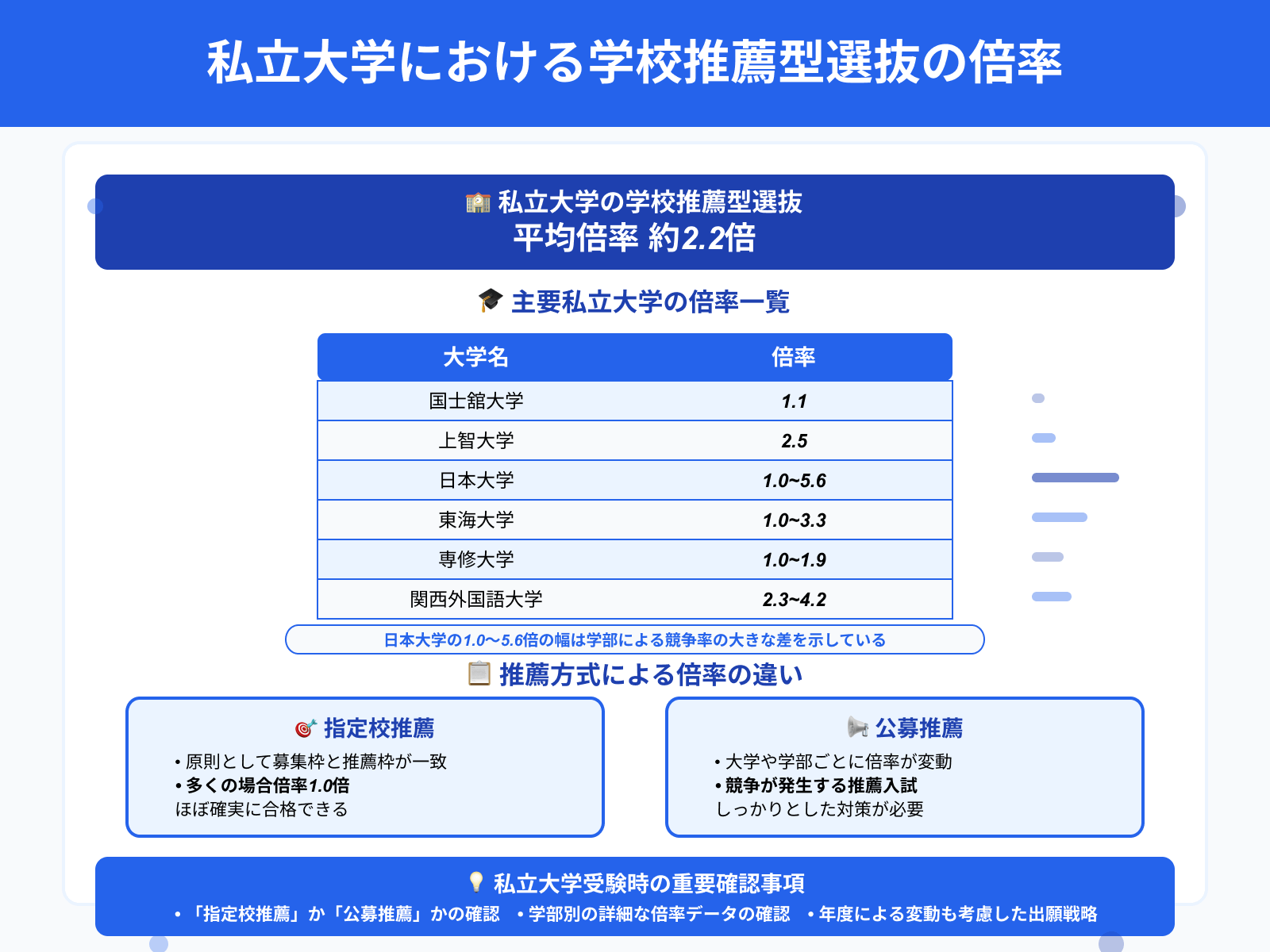

私立の倍率は約2.2倍

私立大学における学校推薦型選抜の倍率は約2.29です。

私立大学では「指定校推薦」と「公募推薦」の試験方式で倍率が異なります。

指定校推薦は原則募集枠と推薦枠が一致するため、多くの場合倍率1.0倍です。公募推薦は大学や学部ごとに倍率が変動します。日本大学では1.0〜5.6倍と幅が広く、学部によって競争率に大きな差があることがわかります。

私立大学を受験する際も、学校推薦型選抜のうち「指定校推薦か公募推薦か」と「学部別」の倍率を確認することが重要です。

【試験別】学校推薦型選抜の倍率

学校推薦型選抜の試験方式は「公募推薦」と「指定校推薦」の2つに分かれています。同じ推薦入試でも倍率の傾向は異なるため、志望校がどちらの方式を採用しているかの確認は不可欠です。

ここでは次の試験別に、学校推薦型選抜の倍率を解説します。

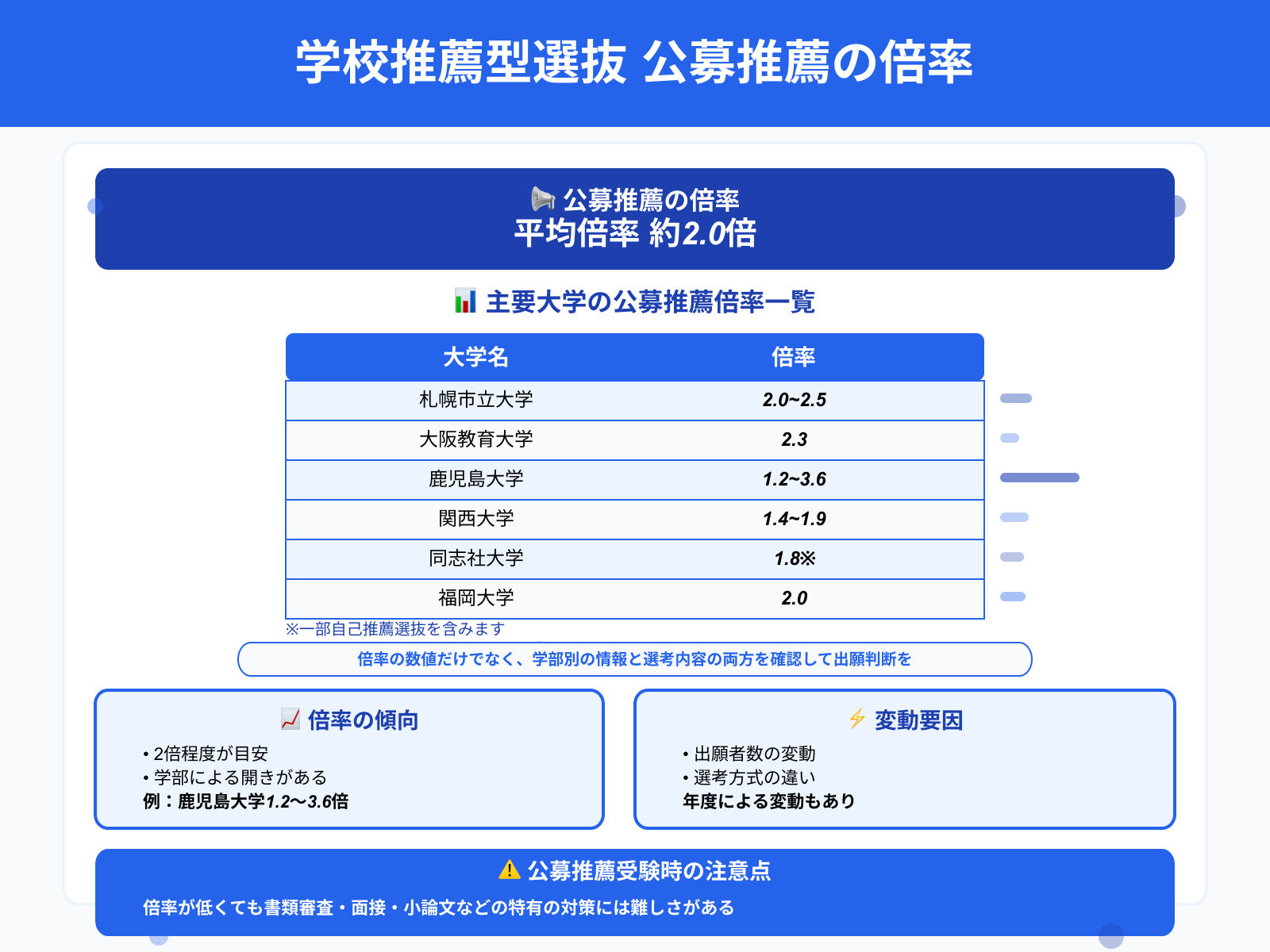

公募推薦の倍率は約2.0倍

学校推薦型選抜のうち公募推薦の倍率は約2.07です。

公募推薦の倍率は、表の通り2倍程度が目安で学部による開きもあります。関西大学では1.4〜1.9倍、鹿児島大学では1.2〜3.6倍と、同じ大学でも学部によって差があるのが特徴です。

公募推薦は出願者数や選考方式の違いによって倍率に幅が出やすく、年度によって変動もあります。

倍率が低く見える場合でも、書類審査・面接・小論文などの学校推薦型選抜特有の試験対策には難しさがあります。

公募推薦を受ける場合は、倍率の数値だけでなく、学部別の情報と選考内容両方を見て出願判断をしましょう。

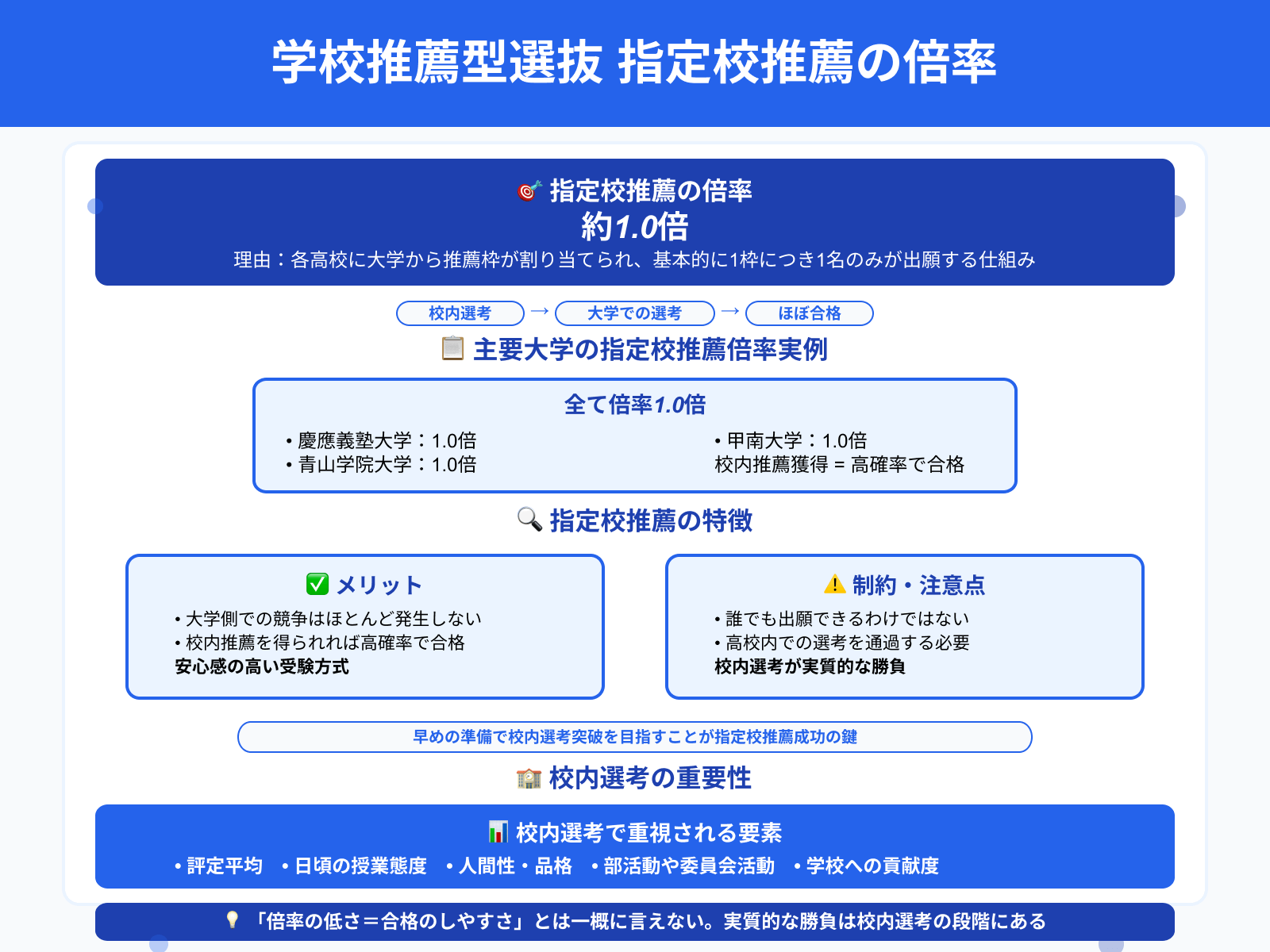

指定校推薦の倍率は約1.0倍

指定校推薦の倍率は、約1.0倍です。各高校に大学から推薦枠が割り当てられており、基本的に1枠につき1名のみが出願する仕組みだからです。そのため基本的には、大学側での競争はほとんど発生しません。

実際、慶應義塾大学や青山学院大学、甲南大学の倍率は、各校1.0倍です。校内で推薦を得られれば、その時点で高確率で合格できるのが指定校推薦の特徴です。

ただし、誰でも出願できるわけではなく、高校内での選考を通過する必要があります。評定平均や日頃の授業態度、人間性などが重視されるため「倍率の低さ=合格」のしやすさとは一概に言えません。

校内推薦を獲得するまでが、実質的な勝負といえるでしょう。倍率は低くても、実質的な勝負は「校内選考の段階にある」と意識して早めに準備を進めることが重要です。

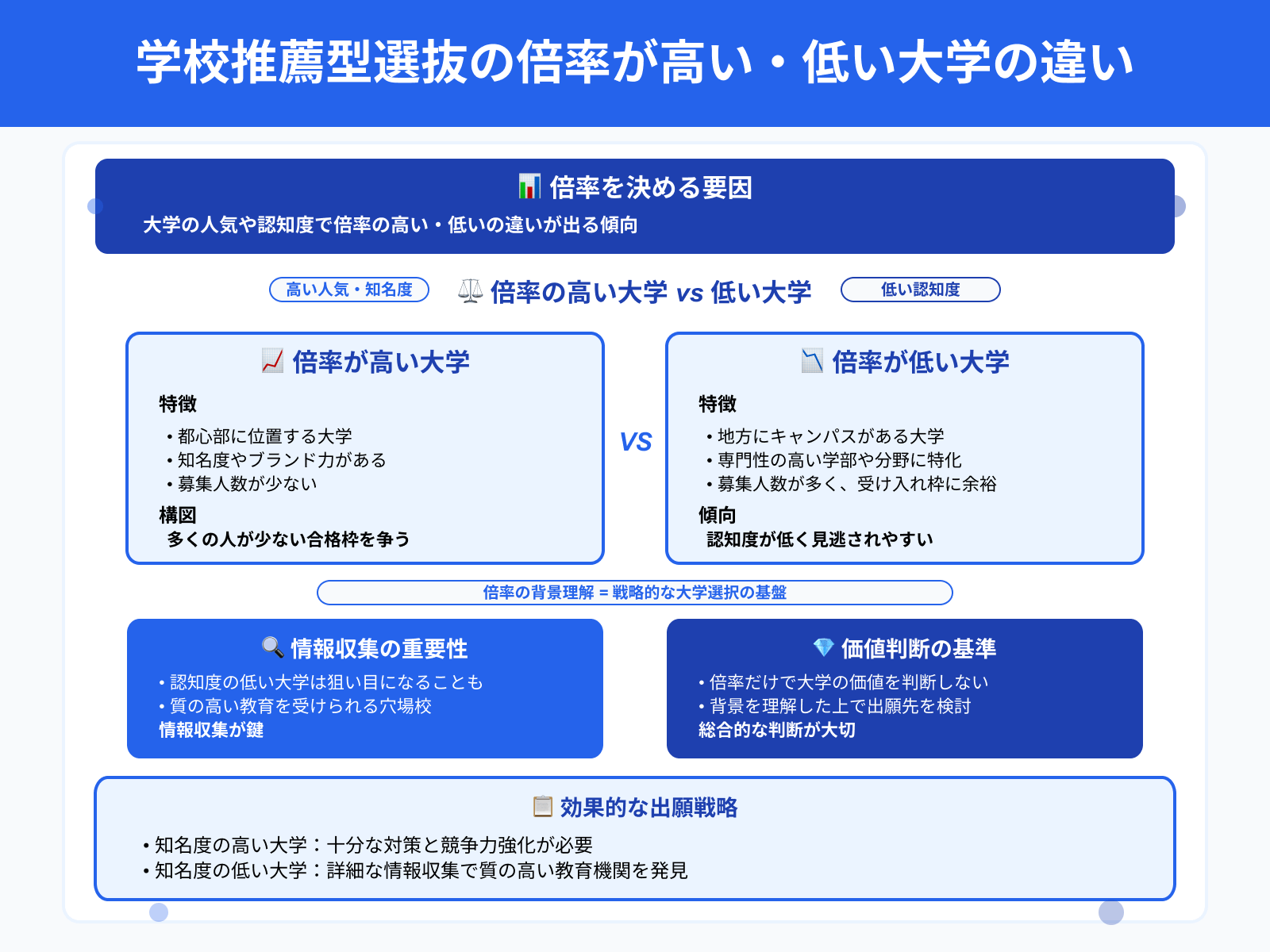

学校推薦型選抜の倍率が高い・低い大学の違い

大学における学校推薦型選抜の倍率は、人気や認知度で高い・低いと違いが出る傾向にあります。

| 倍率が高い大学の特徴 | ・都心部に位置する大学 ・知名度やブランド力がある ・募集人数が少ない |

| 倍率が低い大学の特徴 | ・地方にキャンパスがある大学 ・専門性の高い学部や分野に特化している ・募集人数が多く、受け入れ枠に余裕がある |

人気が集まる大学は多くの人が少ない合格枠を争う構図になりやすいため、倍率の上がる傾向があります。

一方、認知度が低い大学は見逃されやすく、倍率が低くなりがちです。狙い目になることも多いため、情報収集が鍵になります。

倍率だけで大学の価値を判断するのではなく、その背景を理解したうえで出願先を考えることが大切です。

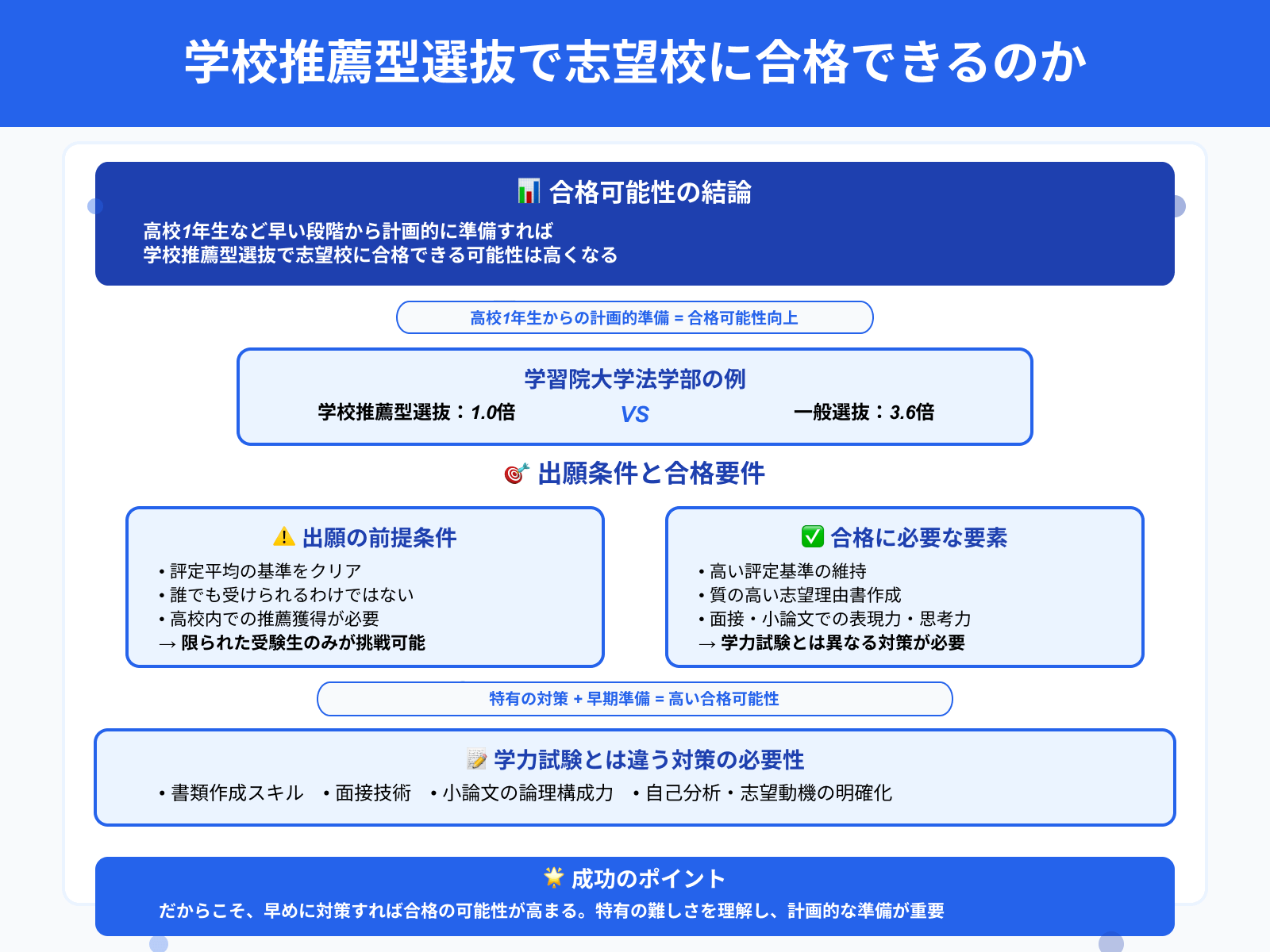

学校推薦型選抜で志望校に合格できるのか

高校1年生といった、なるべく早いうちから計画的に準備すれば、学校推薦型選抜で志望校に合格できる可能性は高くなります。

倍率だけを見ると、一般選抜よりも低い場合が多く、必ずしも高難易度とは言えません。実際に、学習院大学法学部の倍率は1.0倍、一般選抜では3.6倍です。

ただし、学校推薦型選抜には「評定平均」という出願の前提条件があるため、誰でも受けられるわけではありません。

合格には高い評定基準に加えて、志望理由書などの書類の質や、面接・小論文での表現力・思考力が求められます。学力試験とは違う対策が必要で難しさがあります。だからこそ、早めに対策すれば、合格の可能性が高まります。

学校推薦型選抜の対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

学校推薦型選抜の平均倍率は約2.3倍です。志願倍率と実質倍率を使い分けながら、大学・学部・方式ごとの最新データを確認しましょう。

学校推薦型選抜でも、公募推薦は2〜3倍、指定校推薦は1.0倍の倍率です。都心の人気大学は倍率が高く、地方や募集枠が多い学部は低くなる傾向があります。

評定平均を満たしたうえで、志望理由書や面接対策を早期に進めれば、十分に合格を狙えます。

なお、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

こちらの記事もおすすめ