「学校推薦型選抜の小論文はどんな試験なんだろう?」

「どう対策すればいいのかな…」

学校推薦型選抜の受験に際し、小論文試験のイメージが湧かずどう対策すればいいのか、イメージが湧かない人は多いですよね。

小論文は、文章を書くだけでなく、論理的な思考力や表現力が問われる試験です。自己流で対策を進めても、評価のポイントを外してしまっては合格は遠のいてしまいます。

そこで本記事では評価の比重も交え、学校推薦型選抜における小論文試験の特徴を解説します。評価される書き方やNG例、対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 出題形式はテーマ議論型、文章読解型、資料分析型がある

- 評価されるには序論・本論・結論で書く

- 過去問で傾向を掴んだり添削を受けたりして対策する

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 推薦入試で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事を音声で聴く

学校推薦型選抜における小論文試験とは?

単なる作文とは異なり、学校推薦型選抜の小論文は大学側が重視する評価項目のひとつです。

特に、志望理由書や面接では測りきれない、論理的思考力や学問への適性を見極める手段として位置づけられています。

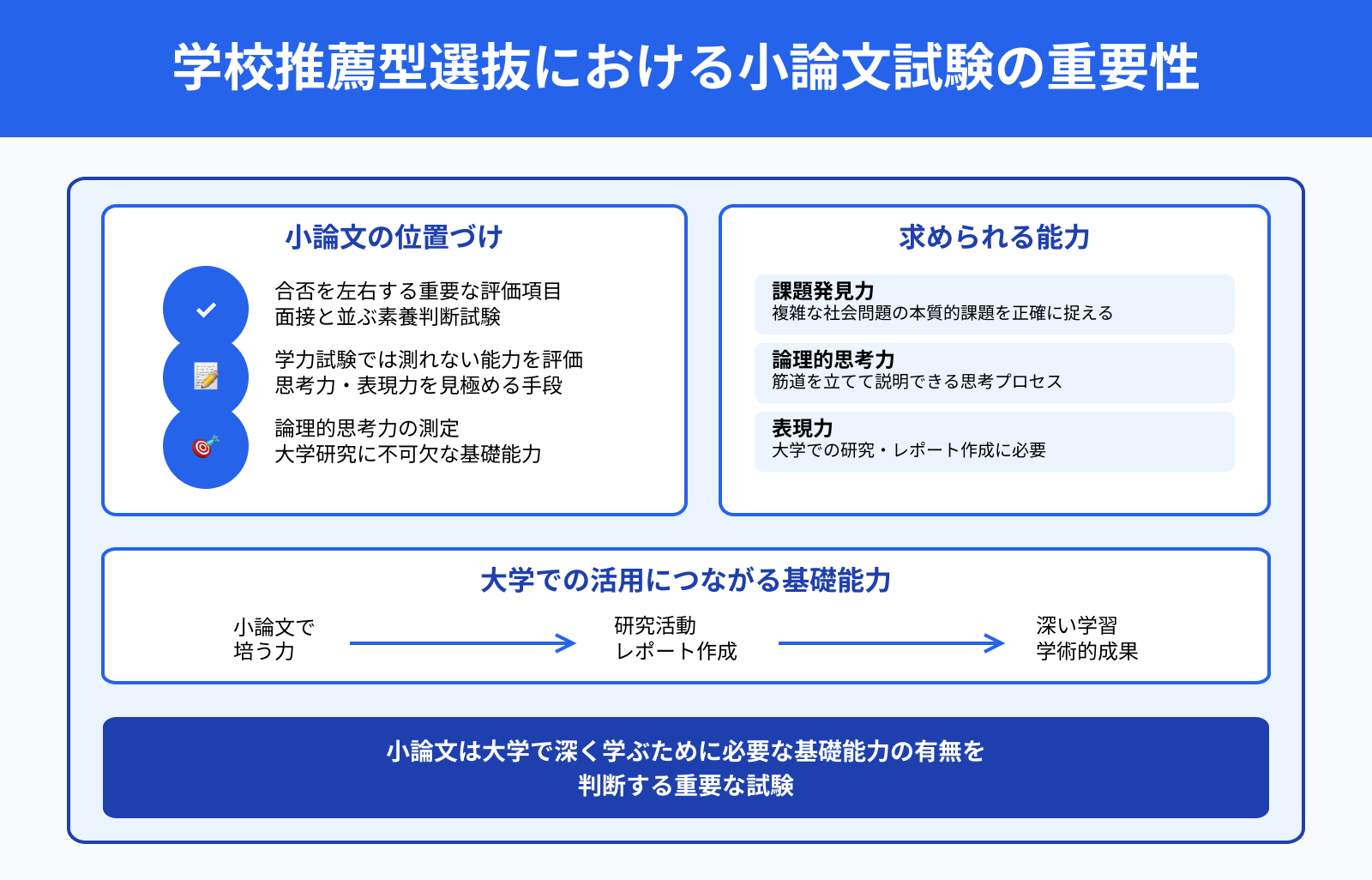

小論文試験の重要性

学校推薦型選抜において小論文は、合否を左右する重要な評価項目の一つです。多くの大学で、面接と並んで受験生の素養を判断する試験として採用されています。

小論文は、学力試験だけでは測れない受験生の能力を評価する手段として位置づけられています。大学側は小論文を通じて、受験生の思考力や表現力の高さを見極めています。

複雑な社会問題や資料を前にして本質的な課題を正確に捉え、筋道を立てて説明できるかが問われるのです。これは、大学での研究やレポート作成に不可欠な、論理的思考力そのものです。

小論文は、大学で深く学ぶために必要な基礎能力が受験生に備わっているかを判断する重要な試験といえます。

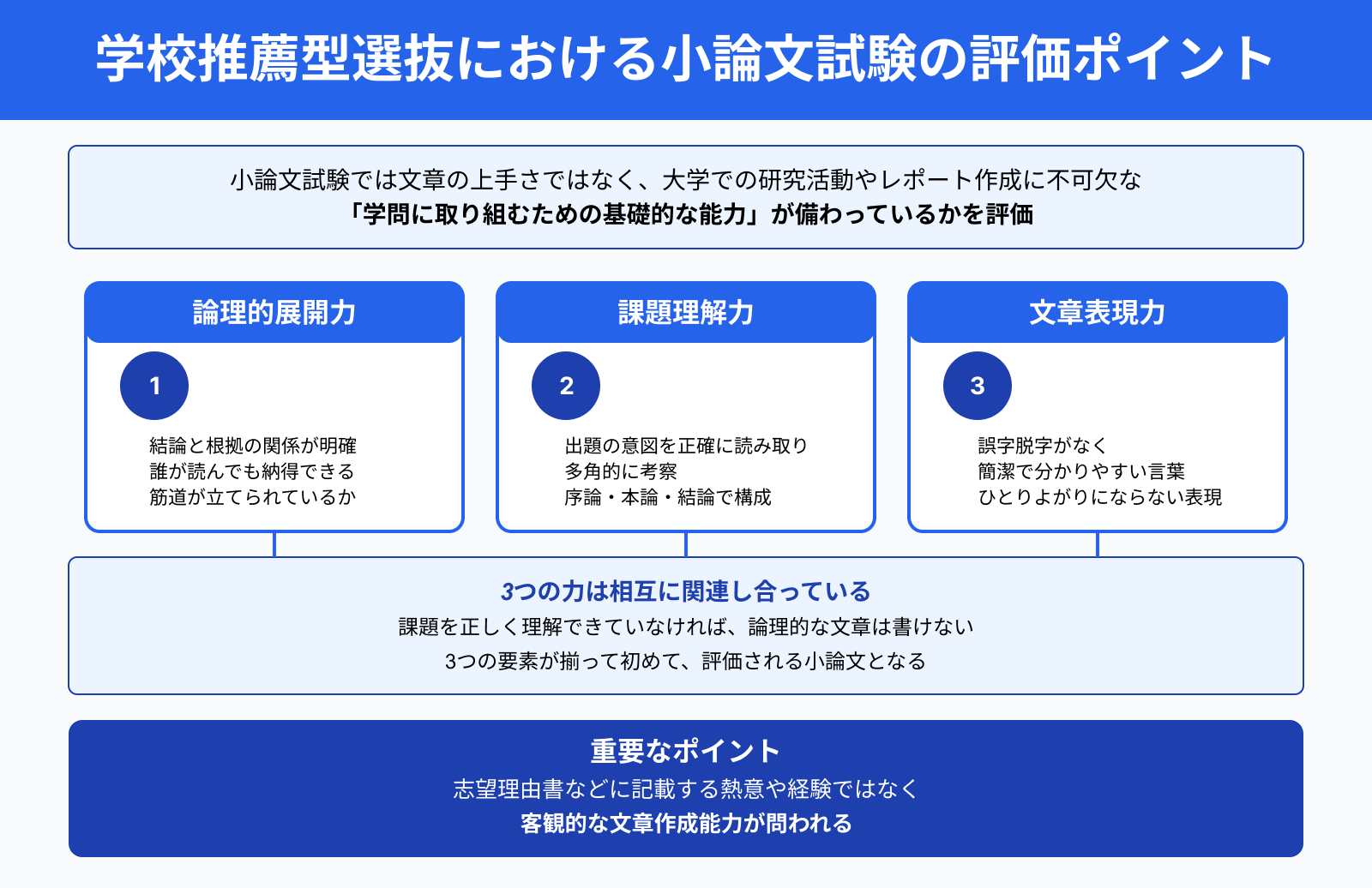

試験の評価ポイントは3つ

小論文試験では主に下表の3点が評価のポイントとなります。

小論文で評価されるのは、文章の上手さではありません。大学での研究活動やレポート作成に不可欠な「学問に取り組むための基礎的な能力」が備わっているかを見ています。

| 論理的展開力 | 結論と根拠の関係が明確で、誰が読んでも納得できる筋道が立てられているか |

| 課題理解力 | 出題の意図を正確に読み取り、多角的に考察し、序論・本論・結論の構成で示せているか |

| 文章表現力 | 誤字脱字がなく、簡潔で分かりやすい言葉で、ひとりよがりにならずに表現できているか |

3つの力は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合っています。課題を正しく理解できていなければ、論理的な文章は書けません。

小論文では、志望理由書などに記載する熱意や経験ではなく、客観的な文章作成能力が問われます。上記3つの要素が揃って初めて、評価される小論文となるのです。

学校推薦型選抜における小論文の出題形式

小論文と一口に言っても、その出題形式は大学や学部によってさまざまです。そこでここからは、学校推薦型選抜における小論文の主な出題形式を、3つにまとめて解説します。

志望校の過去問を確認し、どの形式で出題される可能性が高いのかを把握しておくことが、対策の第一歩です。

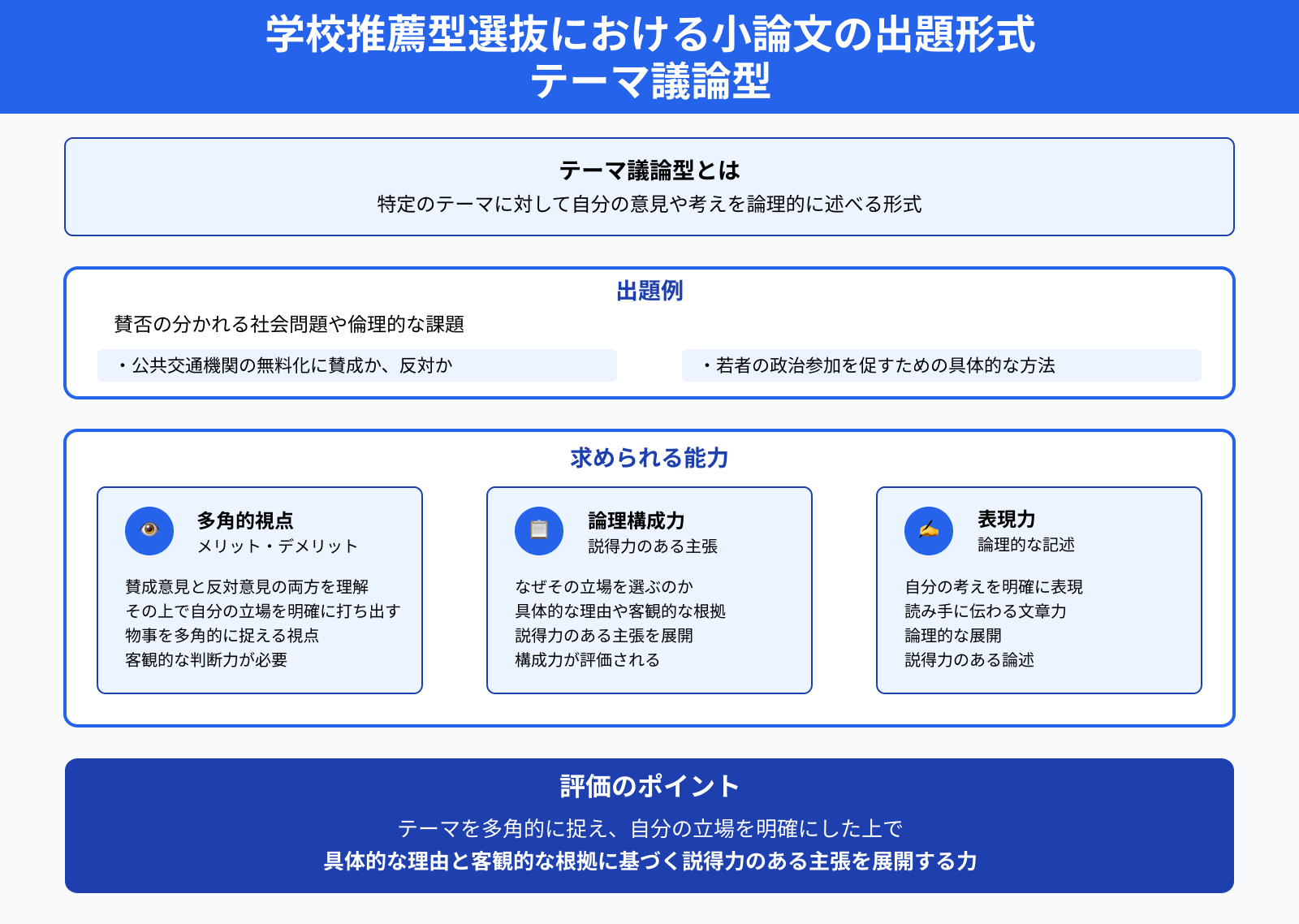

テーマ議論型

テーマ議論型は、特定のテーマに対して自分の意見や考えを論理的に述べる形式です。次のような賛否の分かれる社会問題や倫理的な課題が出題されます。

- 公共交通機関の無料化に賛成か、反対か

- 若者の政治参加を促すための具体的な方法

テーマ議論型では、物事を多角的に捉える視点が求められます。テーマのメリットとデメリット、あるいは賛成意見と反対意見の両方を理解した上で、自分の立場を明確に打ち出す必要があるのです。

なぜその立場を選ぶのか、具体的な理由や客観的な根拠を挙げて、説得力のある主張を展開する構成力が評価されます。

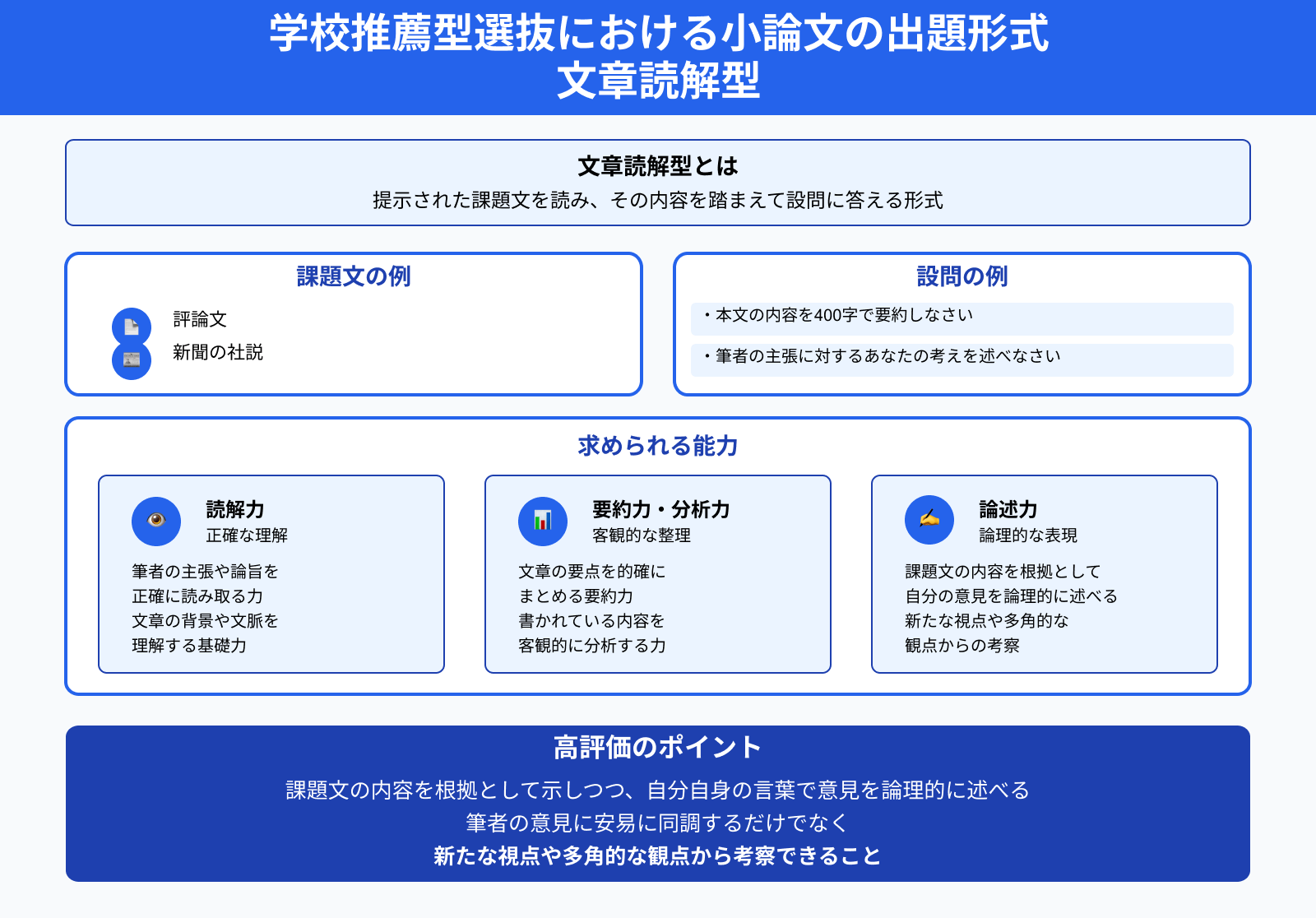

文章読解型

文章読解型は、提示された課題文を読み、その内容を踏まえて設問に答える形式です。評論文や新聞の社説などが課題文として用いられ、次のような設問形式で出題されます。

- 本文の内容を400字で要約しなさい

- 筆者の主張に対するあなたの考えを述べなさい

文章読解型では、まず筆者の主張や論旨を正確に読み取る読解力が欠かせません。その上で、文章の要点を的確にまとめる要約力や、書かれている内容を客観的に分析する力が問われます。

課題文の内容を根拠として示しつつ、自分自身の言葉で意見を論理的に述べることが高評価につながります。筆者の意見に安易に同調するだけでなく、新たな視点や多角的な観点から考察できると、より評価されるでしょう。

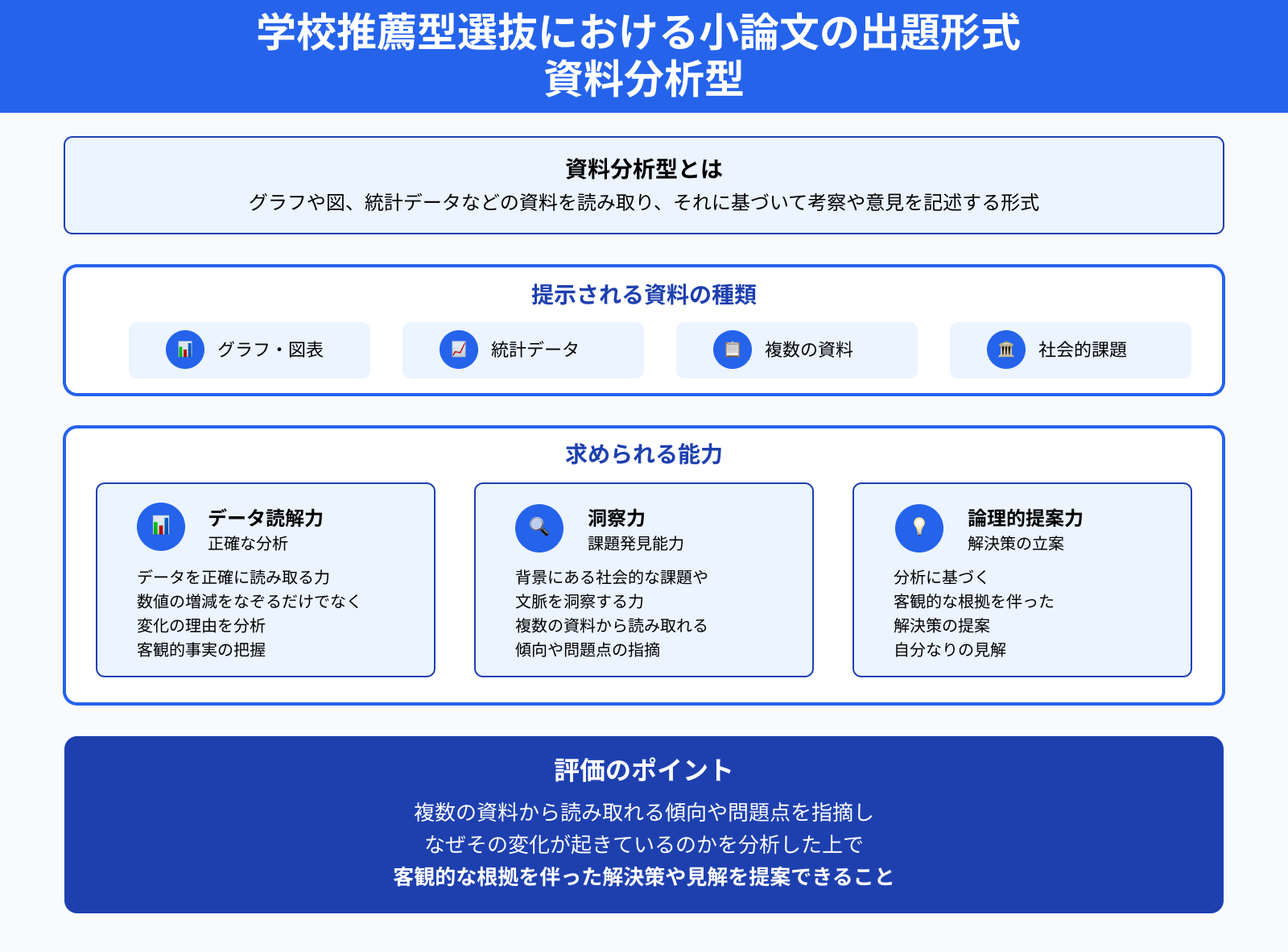

資料分析型

資料分析型は、グラフや図、統計データなどの資料を読み取り、それに基づいて考察や意見を記述する形式です。複数の資料から読み取れる傾向や問題点を指摘し、それに対する自分なりの見解や解決策が問われます。

資料分析型では、データを正確に読み取る力に加え、背景にある社会的な課題や文脈を洞察する力が必要です。

数値の増減をなぞるだけでなく、なぜその変化が起きているのかを分析することが重要です。分析に基づき、客観的な根拠を伴った解決策を提案できるかが評価されます。

課題発見能力と論理的な提案力が試されるのが、資料分析型なのです。

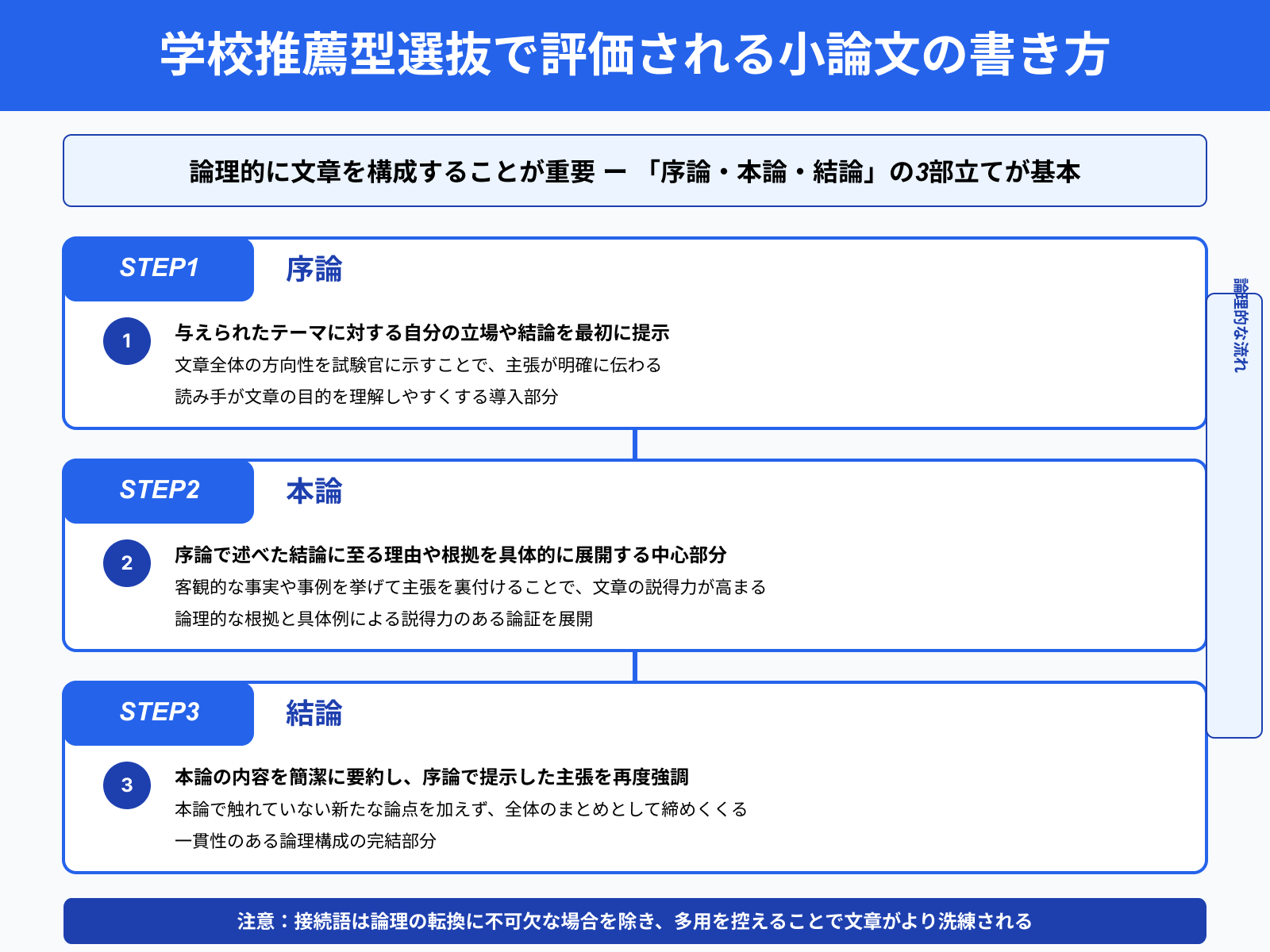

学校推薦型選抜で評価される小論文の書き方

小論文試験で評価されるには、論理的に文章を構成することが重要です。文章の構成は下記のように「序論・本論・結論」の3部立てを基本とします。

与えられたテーマに対する自分の立場や結論を最初に提示します。文章全体の方向性を試験官に示すことで、主張が明確に伝わります。

序論で述べた結論に至る理由や根拠を具体的に展開する、小論文の中心部分でです。客観的な事実や事例を挙げて主張を裏付けることで、文章の説得力が高まります。

本論の内容を簡潔に要約し、序論で提示した主張を再度強調します。本論で触れていない新たな論点を加えず、全体のまとめとして締めくくることが重要です。

論理の流れを明確にする接続語は有効ですが、多用は冗長な印象を与えかねません。「しかし」や「したがって」など、論理の転換に不可欠な場合を除き、使用を控えることで文章はより洗練されます。

学校推薦型選抜における小論文のNG例

ここからは、学校推薦型選抜の小論文で評価を下げてしまう書き方のNG例を、3つにまとめて解説します。

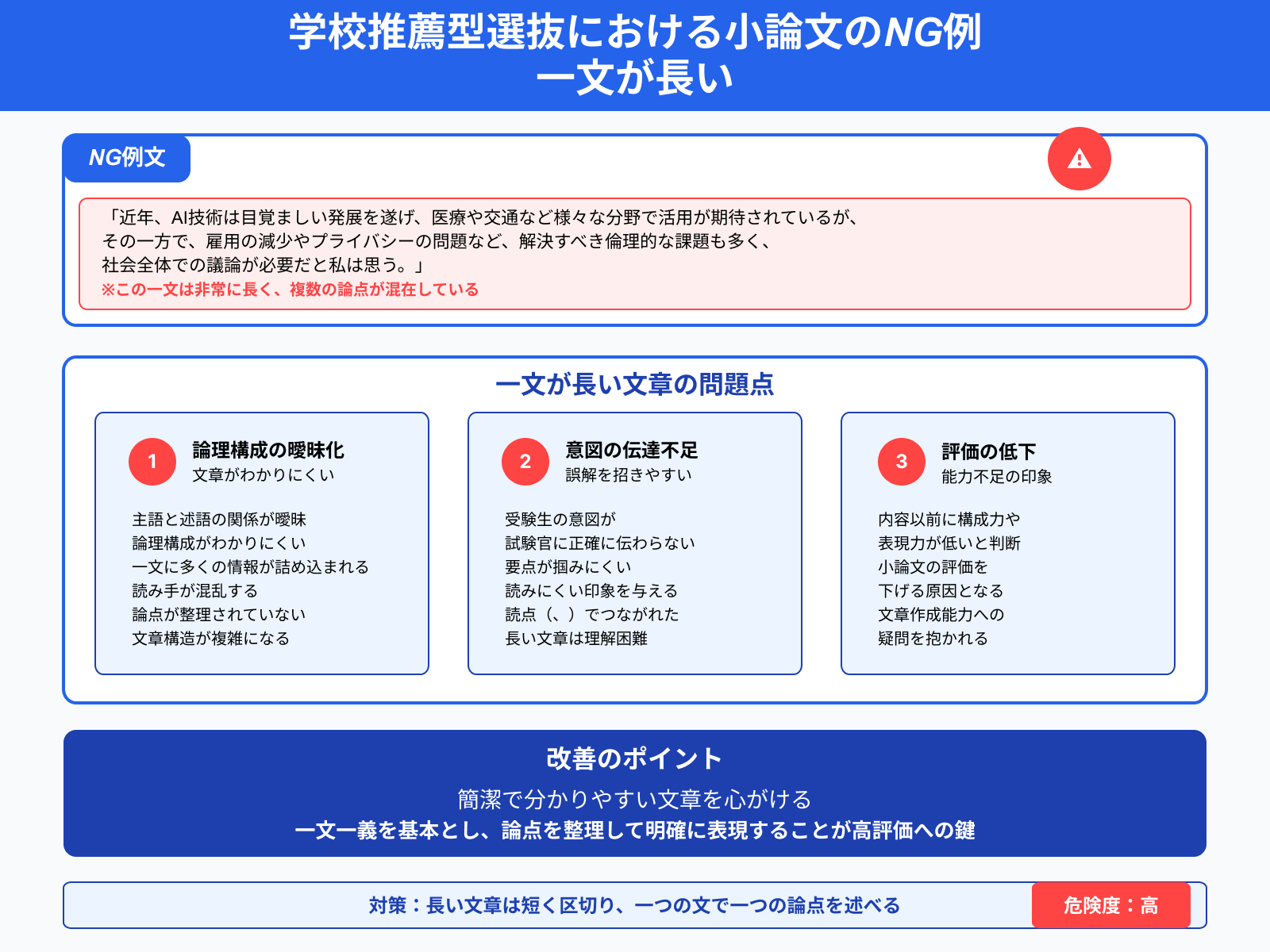

一文が長い

例文

「近年、AI技術は目覚ましい発展を遂げ、医療や交通など様々な分野で活用が期待されているが、その一方で、雇用の減少やプライバシーの問題など、解決すべき倫理的な課題も多く、社会全体での議論が必要だと私は思う。」

小論文において、一文が長い文章は評価を下げる原因となります。

一文に多くの情報が詰め込まれると、主語と述語の関係が曖昧になり、文章の論理構成がわかりにくいからです。その結果、書き手である受験生の意図が試験官に正確に伝わりません。

例文のように、読点(、)でつながれた長い文章は、要点が掴みにくく、読みにくい印象を与えます。一文が長い文章は、内容以前に構成力や表現力が低いと判断されかねません。

簡潔で分かりやすい文章を心がけることが、高評価を得るためのポイントです。

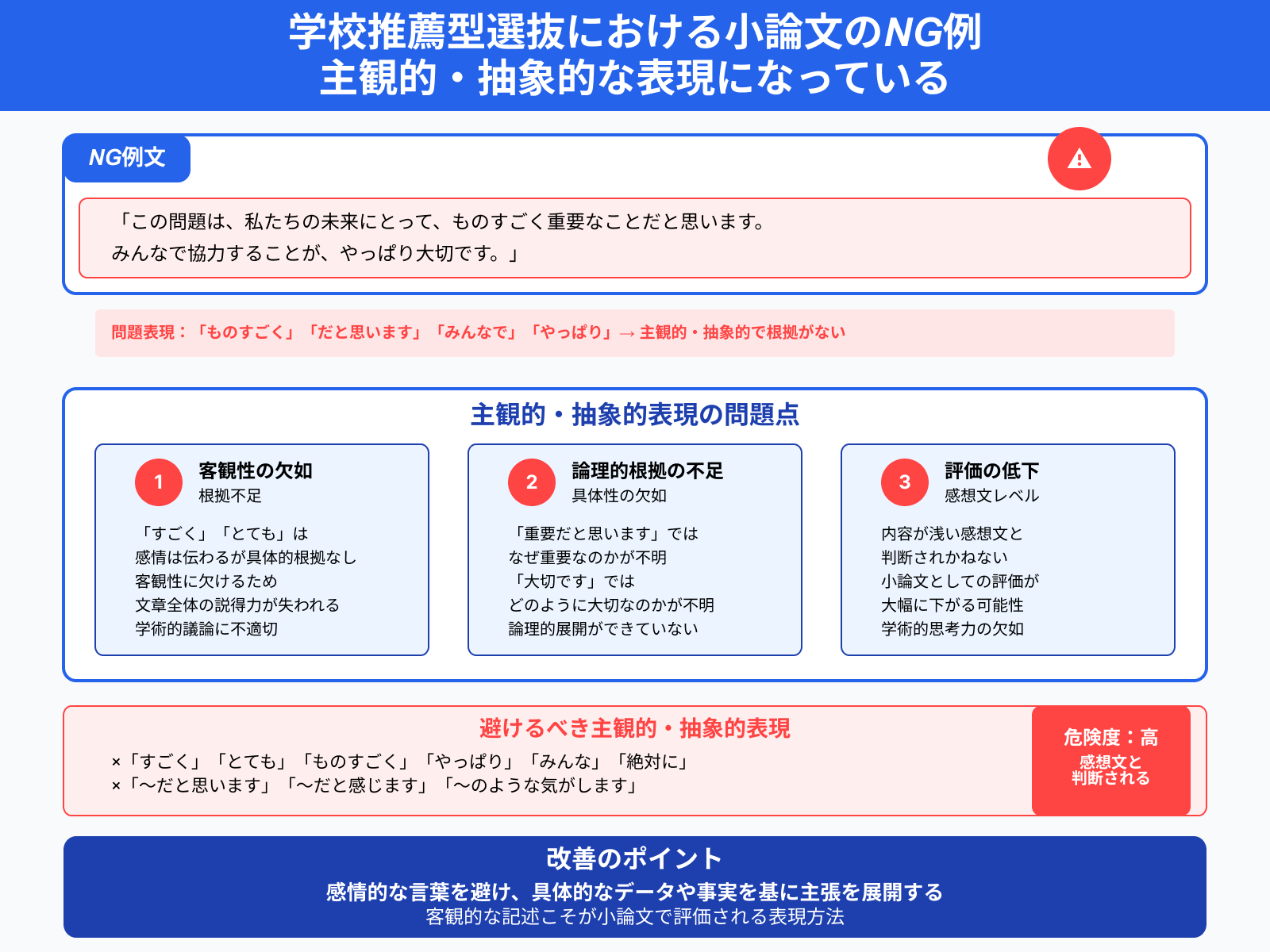

主観的・抽象的な表現になっている

例文

「この問題は、私たちの未来にとって、ものすごく重要なことだと思います。みんなで協力することが、やっぱり大切です。」

小論文で評価されるのは客観的な記述で、主観的・抽象的な表現では評価が下がる可能性が大きいです。

「すごく」や「とても」という表現は、受験生の感情は伝わりますが、具体的な根拠がありません。客観性に欠けるため、文章全体の説得力が失われます。

例文のように「重要だと思います」「大切です」と述べても、なぜ重要なのか、どのように大切なのかが不明です。結果的に、内容が浅い感想文と判断されかねません。

感情的な言葉を避け、具体的なデータや事実を基に主張を展開することが、高評価を得るためのポイントです。

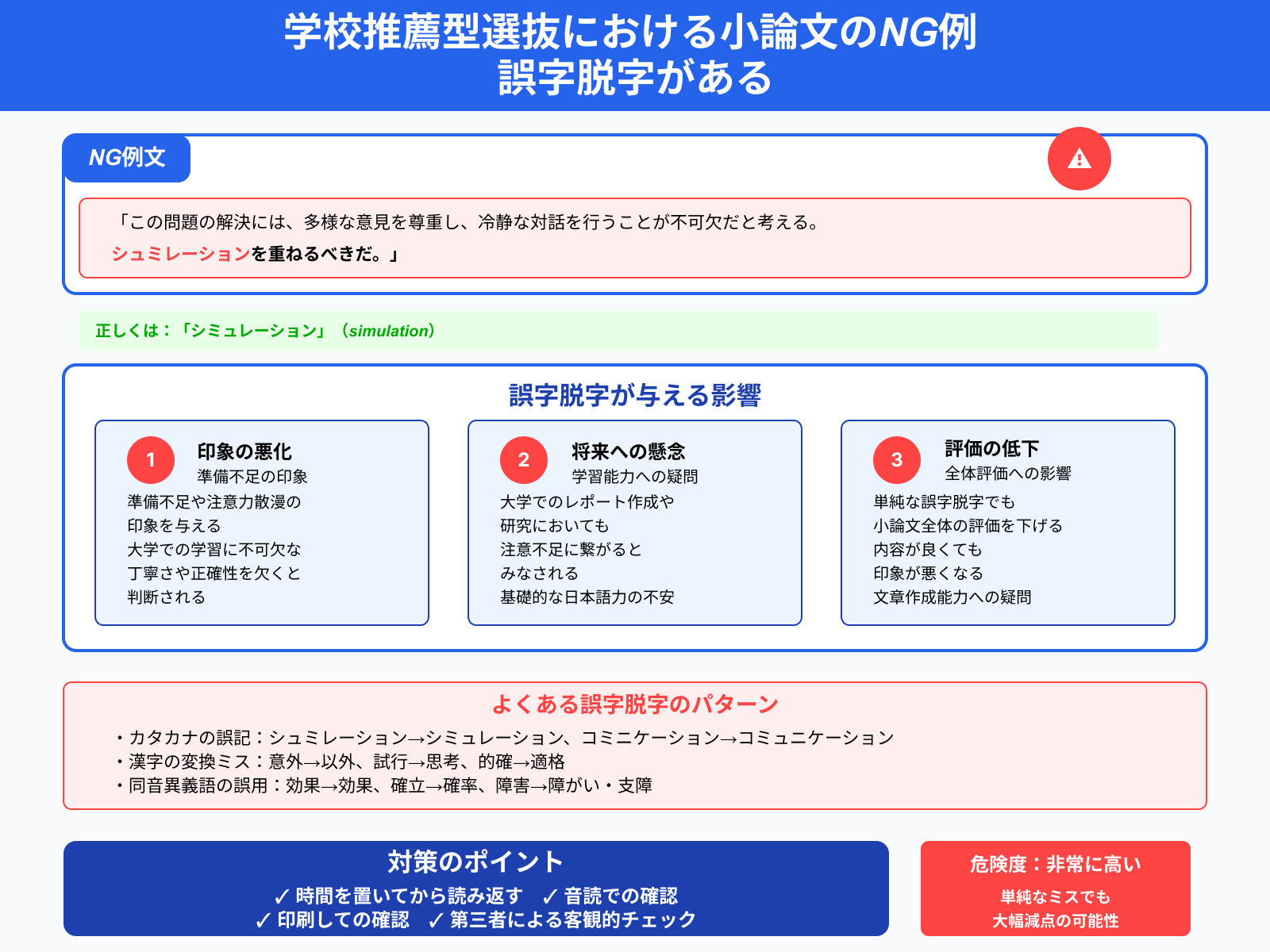

誤字脱字がある

例文

「この問題の解決には、多様な意見を尊重し、冷静な対話を行うことが不可欠だと考える。シュミレーションを重ねるべきだ。」(正しくはシミュレーション)

単純な誤字脱字は、小論文全体の評価を下げます。

準備不足や注意力散漫の印象を与え、大学での学習に不可欠な丁寧さや正確性を欠くと判断されかねないからです。誤字脱字があると、大学でのレポート作成や研究においても、注意不足に繋がるとみなされます。

例文のようなカタカナの誤記や漢字の変換ミスだけではありません。同音異義語の誤用や助詞「てにをは」の誤りなど、文章の基本的なルールに関するミス全般が対象です。

提出前には、必ず時間を置いてから読み返すことが重要です。音読や印刷しての確認、可能であれば練習時に先生など第三者に読んでもらうことで、客観的に文章をチェックできます。

学校推薦型選抜における小論文試験の対策法

ここからは学校推薦型選抜の小論文試験の対策方法を、4つのポイントにまとめて紹介します。

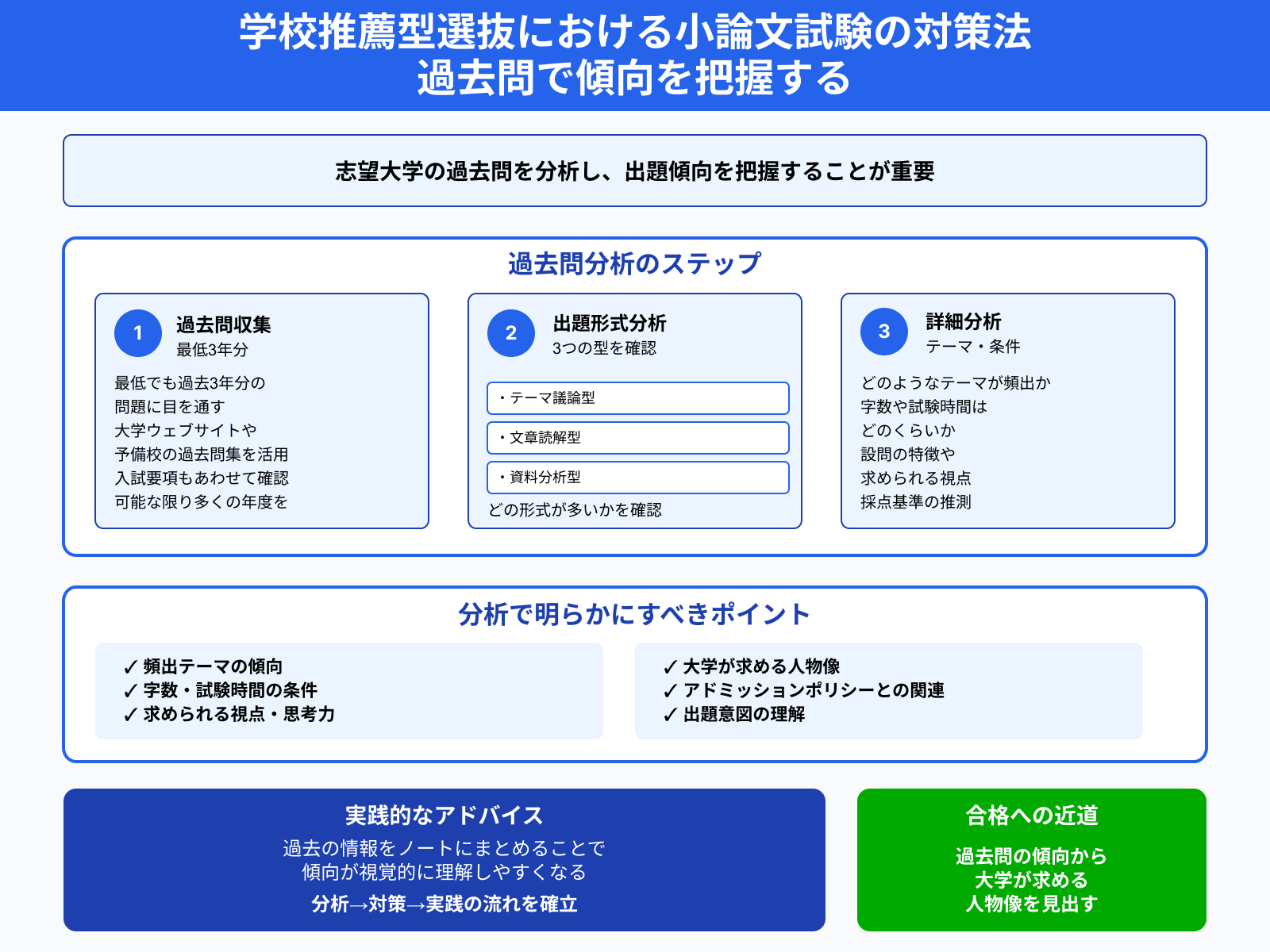

過去問で傾向を把握する

小論文対策では志望大学の過去問を分析し、出題傾向を把握することが重要です。

最低でも過去3年分の問題に目を通し、出題形式が前述した下記のどれに当たるのかを確認します。

- テーマ議論型

- 文章読解型

- 資料分析型

どのようなテーマが頻出するのか、字数や試験時間はどのくらいかも重要な分析ポイントです。

過去の情報をノートにまとめておくと、傾向が視覚的に理解しやすくなります。

過去問の分析を通じて、大学側が受験生にどのような視点や思考力を求めているのかも理解しましょう。大学のウェブサイトで公開されている「アドミッションポリシー」で大学が求める人物像を確認できます。

小論文対策において、過去問の傾向から、大学から求められる人物像を見出すことで合格が近づきます。

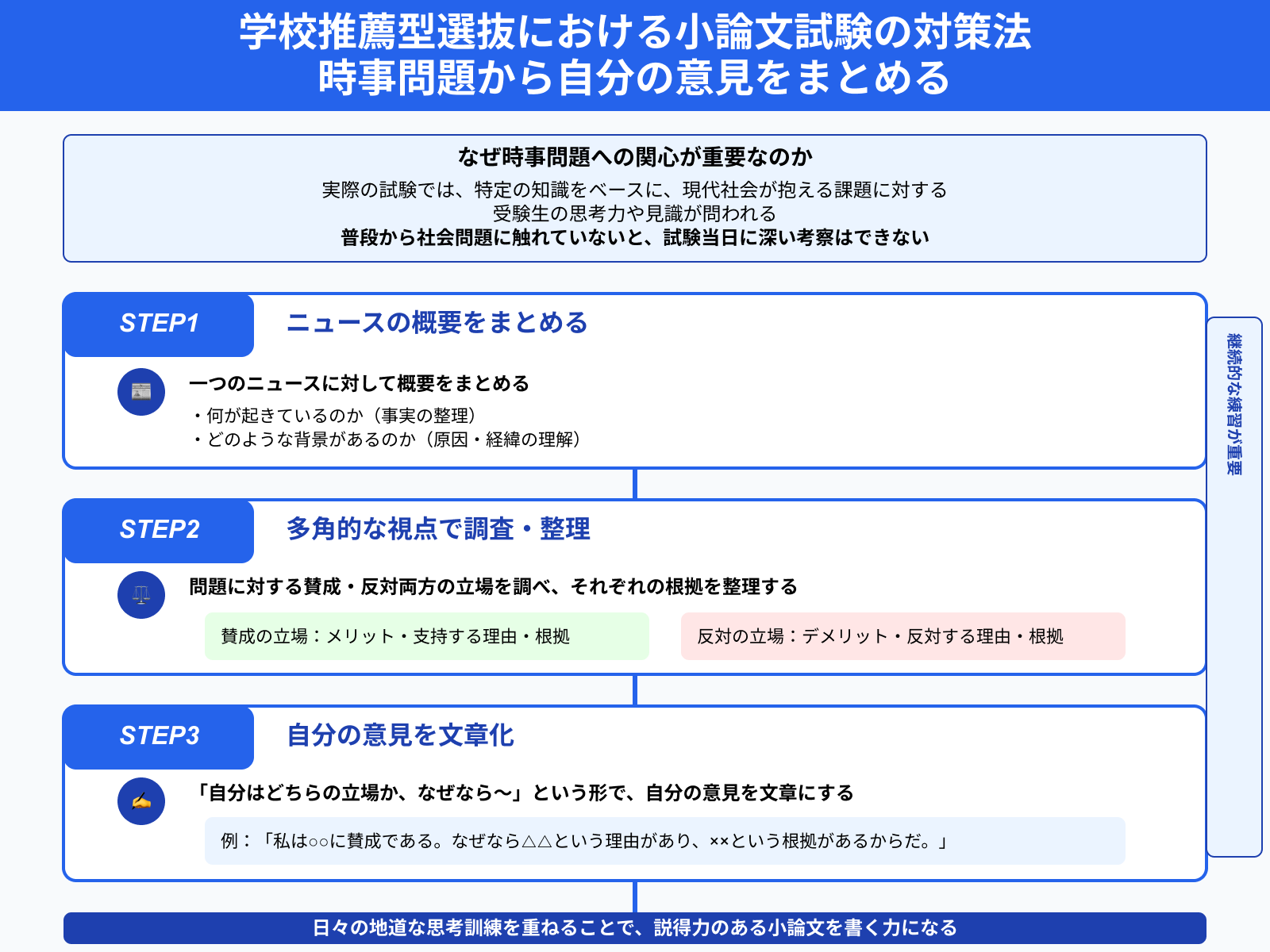

時事問題から自分の意見をまとめる

小論文対策として、日頃から時事問題に関心を持ち、自分自身の意見をまとめる練習が有効です。

実際の試験では、特定の知識をベースに、現代社会が抱える課題に対する受験生の思考力や見識が問われるからです。普段から社会問題に触れていないと、試験当日に深い考察はできません。

下記のステップで自分の意見をまとめましょう。

- STEP1:一つのニュースに対して概要をまとめる

- STEP2:問題に対する賛成・反対両方の立場を調べ、それぞれの根拠を整理する

- STEP3:「自分はどちらの立場か、なぜなら〜」という形で、自分の意見を文章にする

日々の地道な思考訓練を重ねることで、説得力のある小論文を書く力になります。

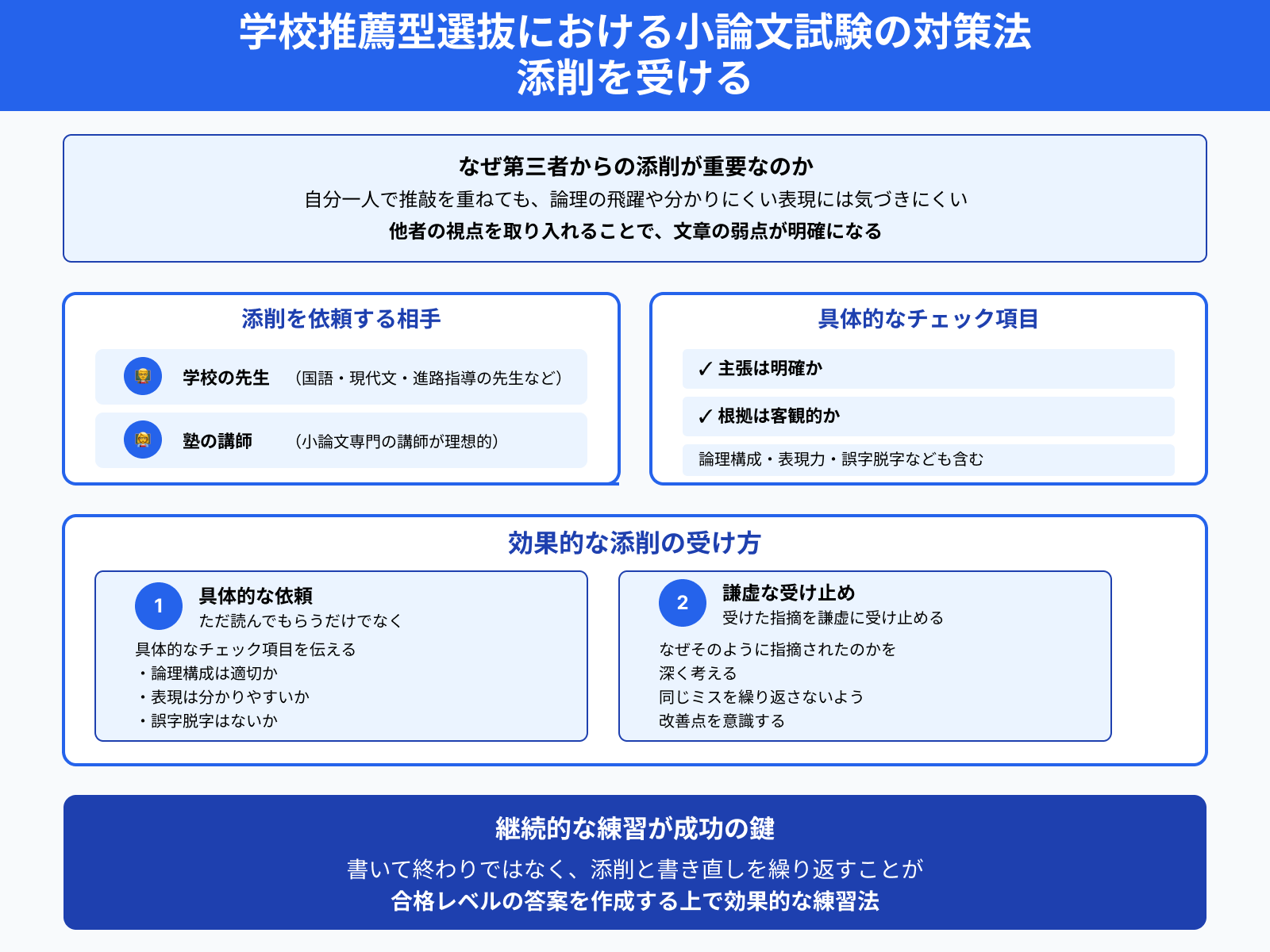

添削を受ける

小論文試験の対策として、第三者から添削を受けることは重要です。

自分一人で推敲を重ねても、論理の飛躍や分かりにくい表現には気づきにくいからです。他者の視点を取り入れることで、文章の弱点が明確になります。

添削は、学校の先生や塾の講師に依頼しましょう。添削をお願いする際、ただ読んでもらうだけでなく、下記のような具体的なチェック項目を伝えましょう。

- 主張は明確か

- 根拠は客観的か

受けた指摘は、謙虚に受け止め、なぜそのように指摘されたのかを考えます。書いて終わりではなく、添削と書き直しを繰り返すことが、合格レベルの答案を作成する上で効果的な練習法です。

上記を含め、学校推薦型選抜の対策方法をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

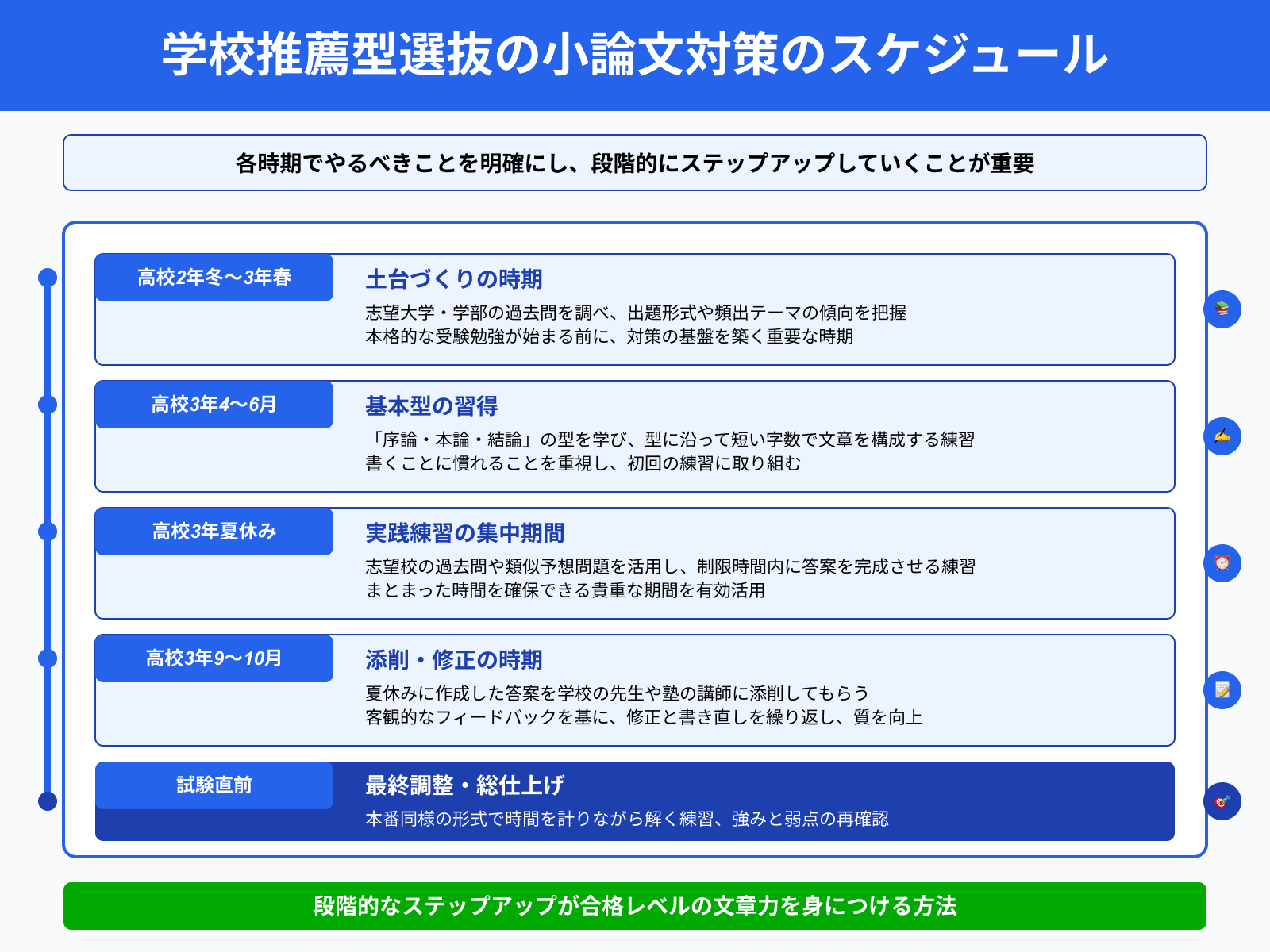

学校推薦型選抜の小論文対策のスケジュール

小論文試験の対策は計画的に進めることが重要です。具体的には次のスケジュールで進めましょう。

| スケジュール | 詳細 |

|---|---|

| 高校2年の冬~高校3年の春 | 本格的な受験勉強が始まる前に、対策の土台を築く時期です。 まずは志望大学・学部の過去問を調べ、出題形式や頻出テーマの傾向を把握することから始めます。 |

| 高校3の4~6月 | 小論文の基本的な書き方である「序論・本論・結論」の型を学びます。 型に沿って、短い字数で文章を構成する初回の練習に取り組み、書くことに慣れていきましょう。 |

| 高校3の夏休み | 夏休みは、まとまった時間を確保できる貴重な期間です。 志望校の過去問や、テーマが類似した予想問題を活用し、制限時間内に答案を完成させる実践的な練習を積み重ねます。 |

| 高校3の9~10月 | 夏休みに作成した答案を、学校の先生や塾の講師に添削してもらう時期です。 客観的なフィードバックを基に、修正と書き直しを繰り返し、答案の質を合格レベルに仕上げます。 |

| 試験直前 | 本番同様の形式で、時間を計りながら問題を解く最終調整を行います。 これまでに書いた答案や受けたフィードバックを全て読み返し、自分の強みと弱点を再確認します。 |

各時期でやるべきことを明確にし、段階的にステップアップしていくことが、合格レベルの文章力を身につける方法です。

まとめ

学校推薦型選抜における小論文試験は、論理的思考力や学問への適性が問われる重要な試験です。

合格するには、過去問分析で出題傾向を掴むことが最初の対策です。その上で「序論・本論・結論」の構成を守り、小論文を練習します。さらに時事問題への思考と第三者の添削で、具体的で客観的な文章力を磨きましょう。

本記事を参考に、計画的に準備を進めて合格を掴み取ってください。

こちらの記事もおすすめ