「学校推薦型選抜の申込書はどう書けばいいんだろう?」

「1人で書けるかな…不備とかがあったらどうしよう…」

学校推薦型選抜の出願に向け準備を進めているものの、申込書をどう書けばいいのかわからず、悩んでいる人は多いですよね。

学校推薦型選抜における申込書は、大学側に受験生の学習意欲や人柄を伝える重要な書類です。不備があれば面接試験に進めない可能性もあるため、申込書はルールに沿って正しく記載する必要があります。

そこで本記事では次の書類別に、学校推薦型選抜における申込書の書き方を解説します。

申込書の作成スケジュールや提出時の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。この記事を読めば、迷わず適切な申込書が作成できますよ。

- 学校推薦型選抜の申込書は一次審査資料

- 申込書には入学願書・志望理由書・活動報告書などがある

- 9月頃には申込書を完成させる

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

学校推薦型選抜における申込書とは?

学校推薦型選抜の申込書は、大学がアドミッションポリシーとの一致度を測る一次審査の資料です。面接や調査書と内容の整合性を取るための基準にもなります。

申込書に含まれる主な書類は下表のとおりです。

| 入学願書 | 氏名や志望学部など、基本情報を記入 |

| 志望理由書 | 学習意欲や将来の展望を伝え、熱意をアピール |

| 活動報告書 | 部活動や資格取得など、高校での実績を具体的に記入 |

| 推薦書 ・調査書 | 出身高校が学業成績や生活態度を証明 |

書類のフォーマットは、大学公式サイトでのダウンロードやオンライン入力が主流です。まずは募集要項で必要な書類と形式を確認しましょう。

【書類別】学校推薦型選抜における申込書の書き方

学校推薦型選抜の申込書は受験生自身と高校の先生のどちらが記載するかで、書き方が異なります。

そこでここからは受験生自身が記載する書類に絞り、申込書の書き方を解説します。

なお、推薦書や調査書(内申書)は高校の先生が作成します。

入学願書

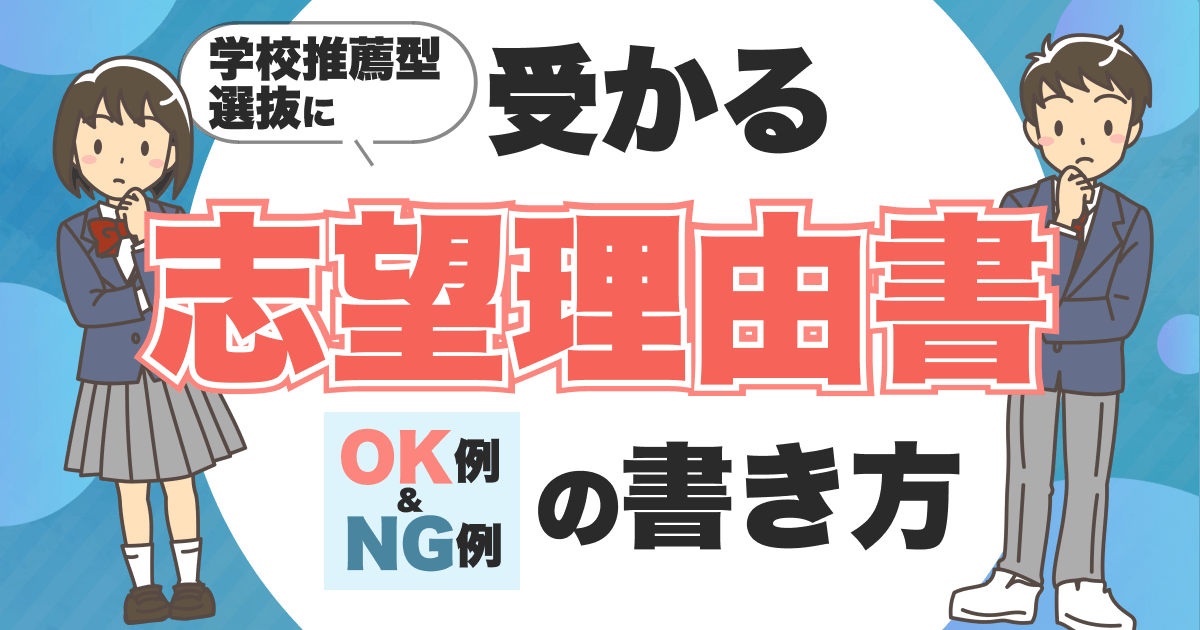

入学願書は、募集要項の指示に従い、戸籍通りに記入することが重要です。

入学願書に記入された氏名や住所が、合格後の入学手続きや学生証発行の公式情報として登録されます。そのため、誤りがあると後々訂正が必要になります。

学部・学科名は大学公式サイトにある正式名称で記載し、略称は使いません。手書きの場合は、指定された筆記具(黒のボールペンなど)を使い、読みやすい楷書体で記入します。書き損じに備えて、願書は複数部コピーするか、予備を取り寄せておくと安心です。

提出前には、記入漏れや誤字脱字がないか、保護者や先生など第三者にも必ず確認してもらいましょう。

志望理由書

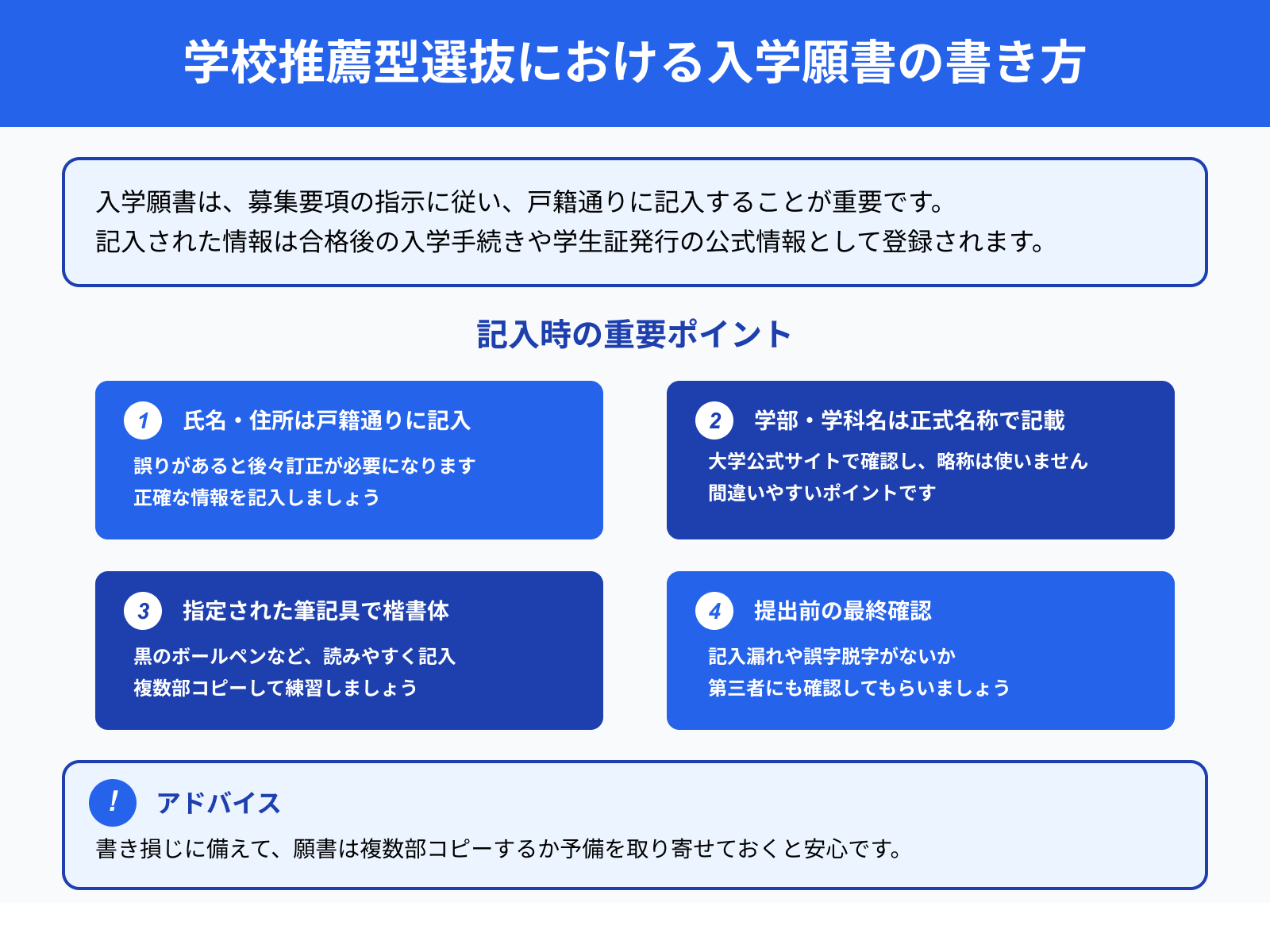

志望理由書は、初めに「私が貴学の〇〇学部を志望する理由は〜です」のような文章全体の結論となる志望動機を記述します。

大学は志望理由書から、受験生の学習意欲やアドミッションポリシーとの一致度を判断するためです。最初に結論を述べることで書き手の意図が伝わりやすくなります。

その上で、高校での経験などを具体例に挙げ、志望理由との繋がりを説明します。大学のアドミッションポリシーを意識し「貴学の〇〇という理念が、私の目指す将来像と一致している」というように、自分が大学にふさわしい人材であることを関連付けましょう。

高校での経験から志望理由、将来の目標までを一貫させ、説得力のある内容に仕上げた後、必ず第三者に添削してもらいます。学校推薦型選抜における志望理由書の特徴や書き方をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

活動報告書

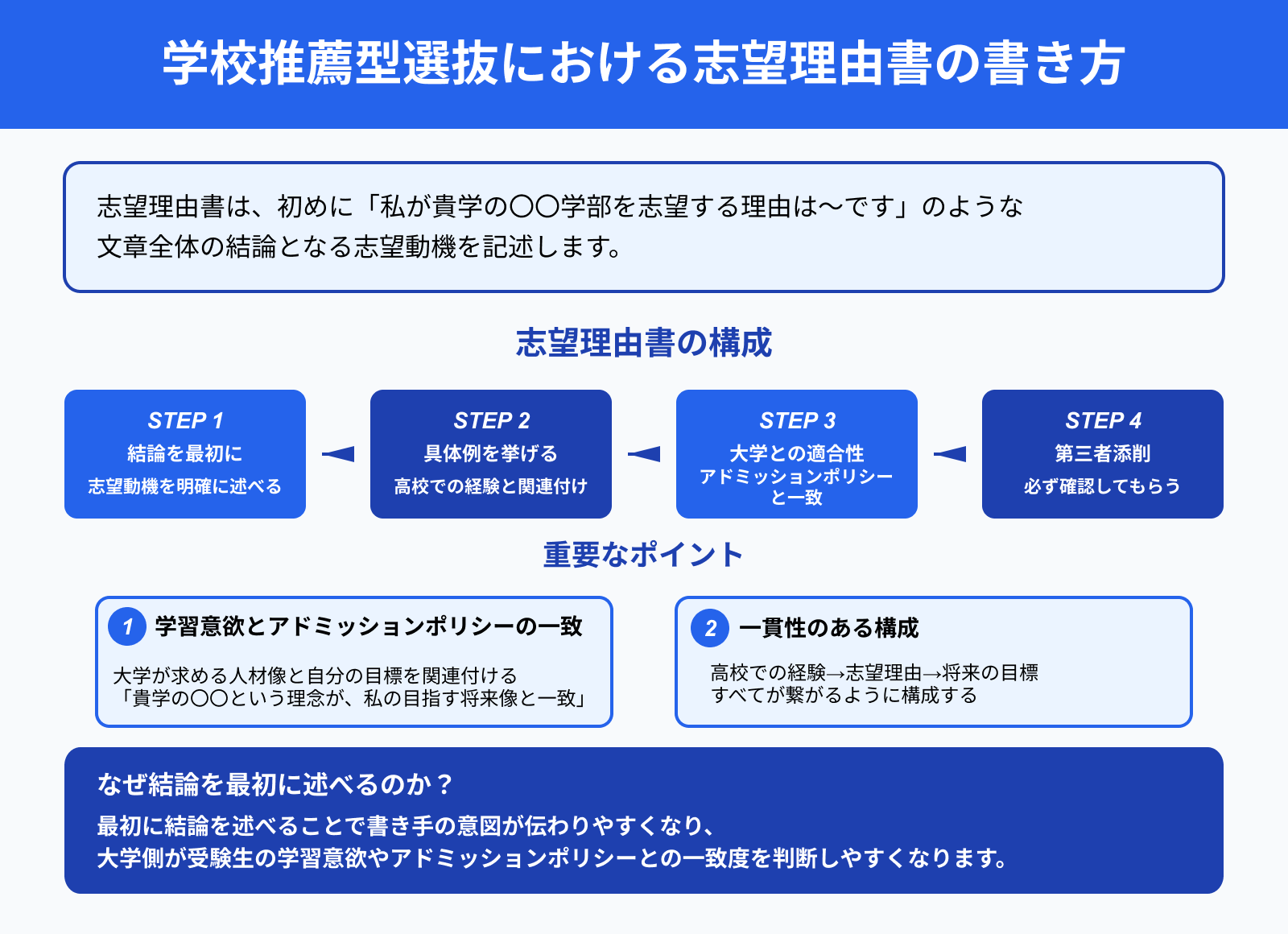

活動報告書は、高校時代の活動内容を次の4点をもとに記述すると、大学に主体性や継続性が伝わりやすいです。

- 項目

- 期間

- 役割

- 成果

大学は活動報告書から、受験生が何かに打ち込んだ経験を通じて学んだことや成長過程を知ろうとしています。そのため、単に活動名を挙げるだけでなく、具体的な行動や得られた結果を示す必要があるのです。

「サッカー部に3年間所属し、キャプテンとしてチームをまとめ、〇〇県大会でベスト8に進出した」のように、具体的な数値や役職、固有名詞を入れると客観性が高まります。華やかな実績が少ない場合は、学外のセミナー受講や資格学習などを記載しましょう。

どのような活動でも、経験から得た学びを自分の言葉で伝えることが評価に繋がります。

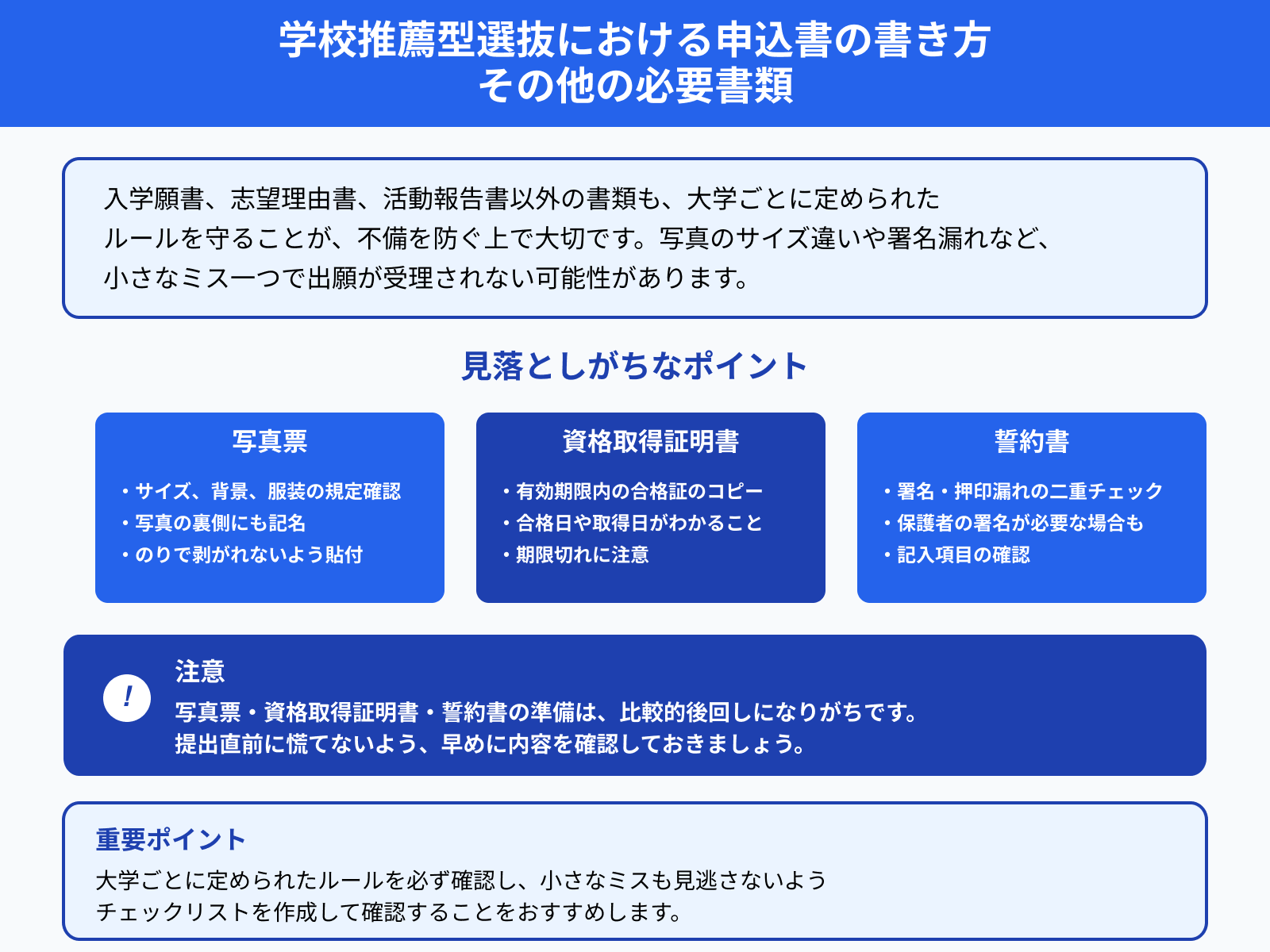

その他の必要書類

入学願書、志望理由書、活動報告書以外の書類も、大学ごとに定められたルールを守ることが、不備を防ぐ上で大切です。

写真のサイズ違いや署名漏れなど、小さなミス一つで出願が受理されない可能性があるためです。特に見落としがちなポイントは次の通りです。

サイズ、背景、服装などの規定を確認します。写真の裏側にも記名をし、剥がれないようにのりで貼り付けましょう。

写真票・資格取得証明書・誓約書の準備は、比較的後回しになりがちです。提出直前に慌てないよう、早めに内容を確認しておきましょう。

【高校3年時】学校推薦型選抜における申込書の作成スケジュール

学校推薦型選抜の申込書準備は、遅くとも高校3年時の夏休み前に全体像を把握し、逆算して計画を立てます。

申込書には高校に依頼する書類も含まれます。志望理由書などの作成には十分な自己分析と推敲の時間が必要です。行き当たりばったりで進めると、提出期限に間に合わなくなる可能性があります。

そこでここからは次の時期別に学校推薦型選抜における申込書の作成スケジュールを解説します。

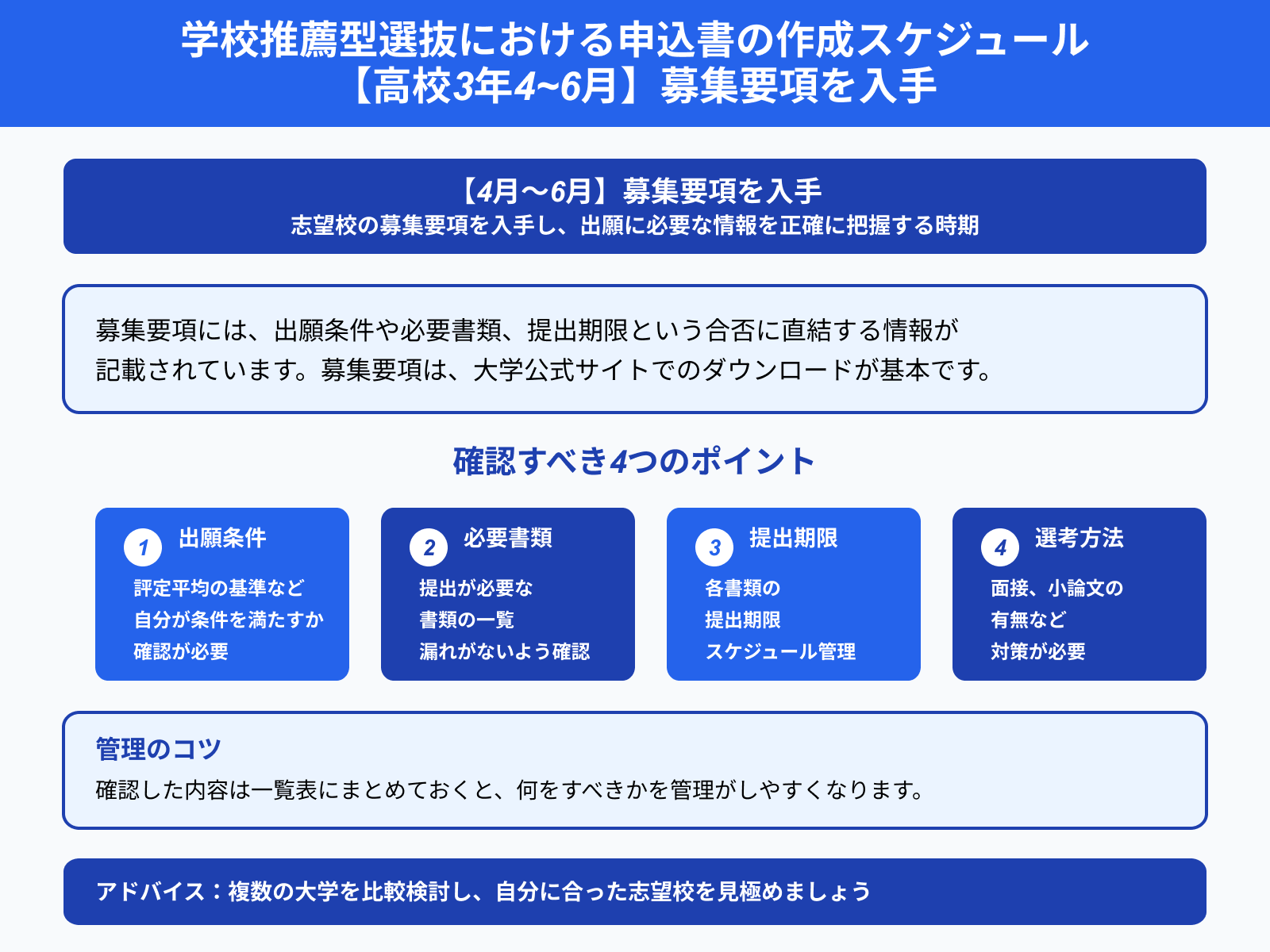

【4月〜6月】募集要項を入手

4月から6月は、志望校の募集要項を入手し、出願に必要な情報を正確に把握する時期です。

募集要項には、出願条件や必要書類、提出期限という合否に直結する情報が記載されています。募集要項は、大学公式サイトでのダウンロードが基本です。入手したら、次の点を確認します。

- 出願条件(評定平均の基準など)

- 提出が必要な書類の一覧

- 各書類の提出期限

- 選考方法(面接、小論文の有無など)

確認した内容は一覧表にまとめておくと、何をすべきかを管理がしやすくなります。複数の大学を比較検討し、自分に合った志望校を見極めましょう。

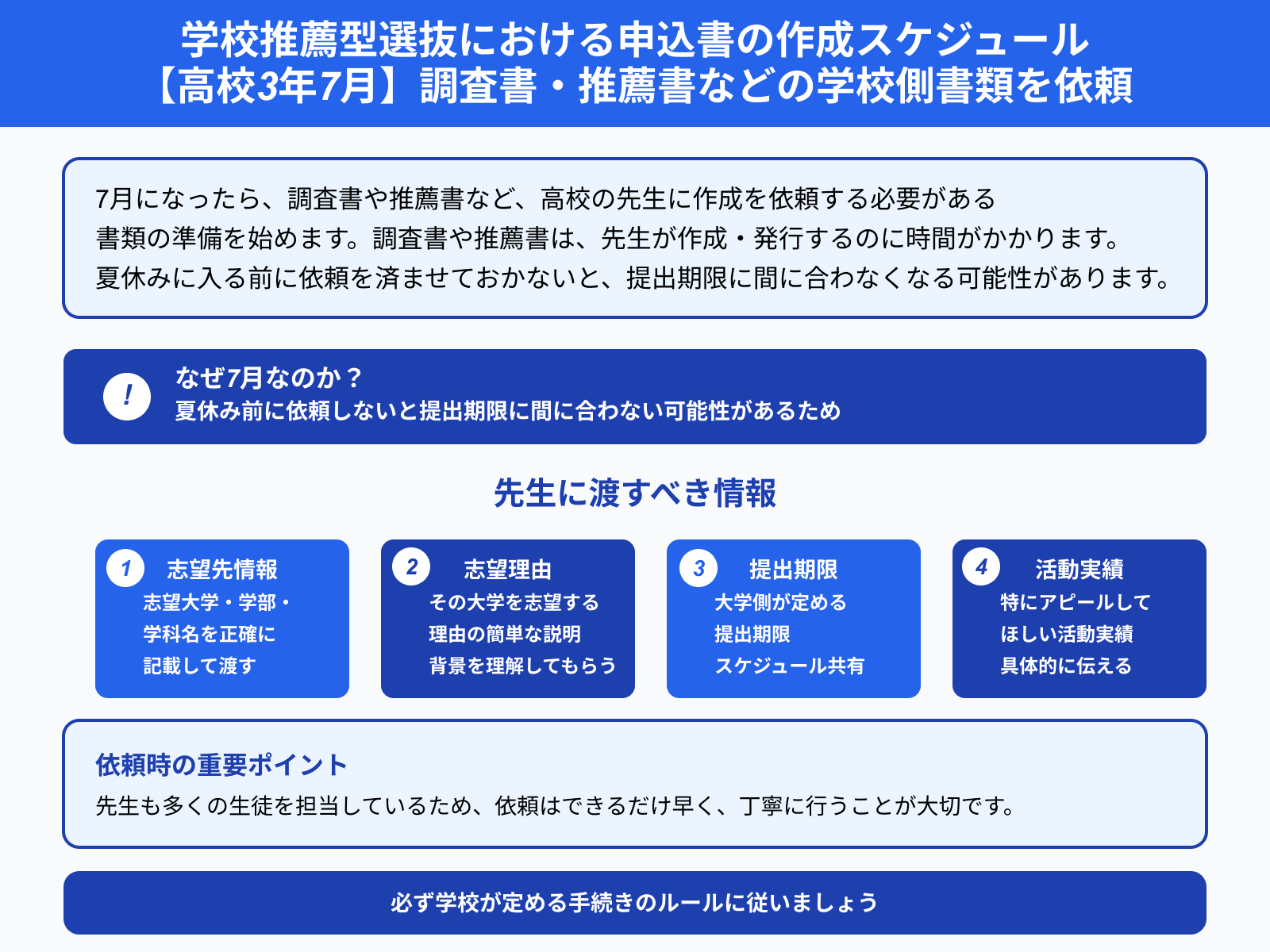

【7月】調査書・推薦書などの学校側書類を依頼

7月になったら、調査書や推薦書など、高校の先生に作成を依頼する必要がある書類の準備を始めます。

調査書や推薦書は、先生が作成・発行するのに時間がかかります。夏休みに入る前に依頼を済ませておかないと、提出期限に間に合わなくなる可能性があるためです。

先生に依頼する際は、次の情報をまとめたメモなどを渡すとスムーズです。

- 志望大学・学部・学科名

- その大学を志望する理由の簡単な説明

- 大学側が定める提出期限

- 特にアピールしてほしい活動実績

先生も多くの生徒を担当しているため、依頼はできるだけ早く、丁寧に行うことが大切です。必ず学校が定める手続きのルールに従いましょう。

学校推薦型選抜における調査書や推薦書の特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

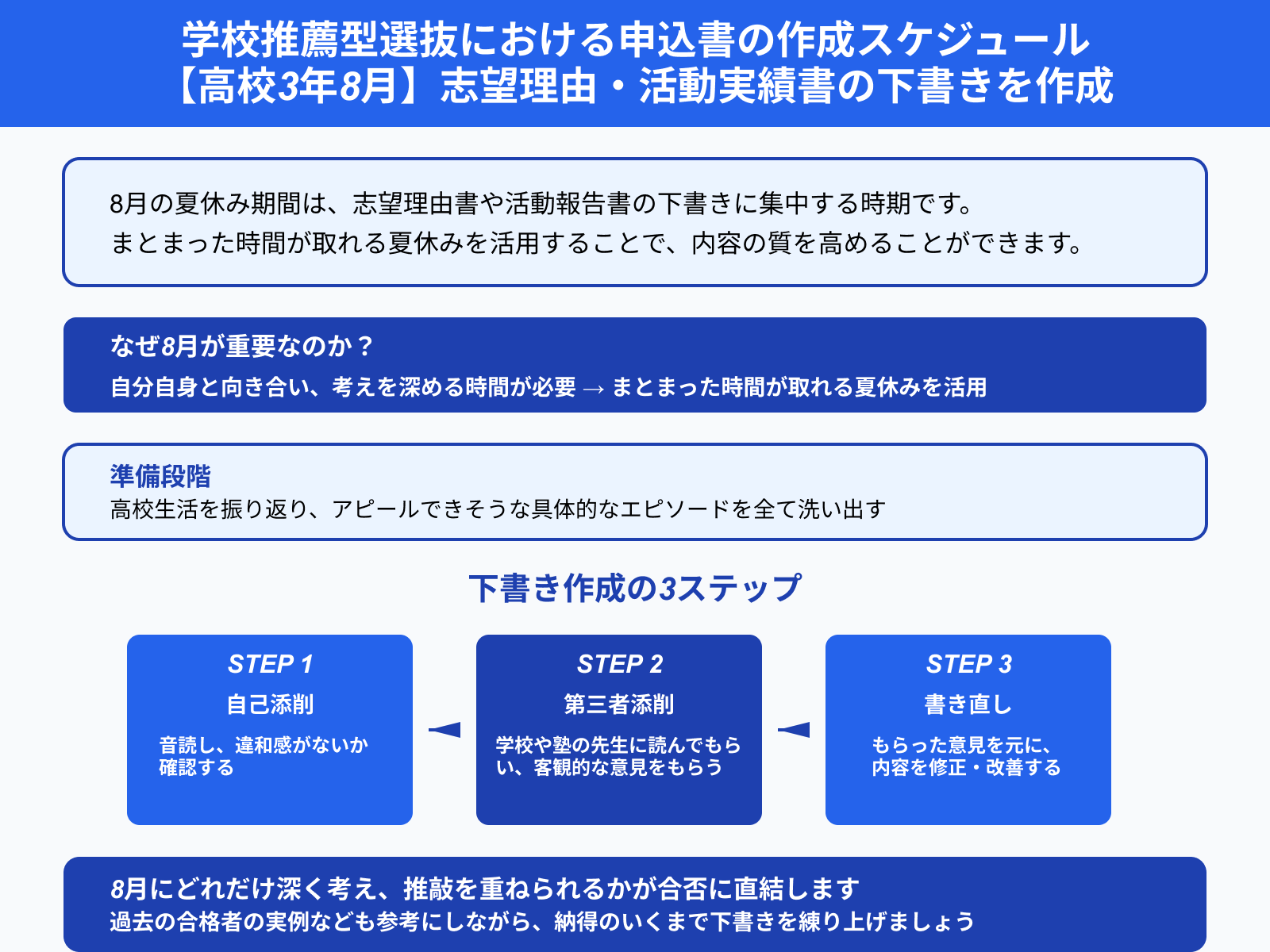

【8月】志望理由・活動実績書の下書きを作成

8月の夏休み期間は、志望理由書や活動報告書の下書きに集中する時期です。

志望理由書や活動報告書は、自分自身と向き合い、考えを深める時間が必要です。まとまった時間が取れる夏休みを活用することで、内容の質を高めることができます。

まずは、高校生活を振り返り、アピールできそうな具体的なエピソードを全て洗い出すことから始めます。その上で、文章の下書きを作成し、次のステップで進めましょう。

音読し、違和感がないか確認する。

学校や塾の先生に読んでもらい、客観的な意見をもらう。

もらった意見を元に、内容を修正・改善する。

8月にどれだけ深く考え、推敲を重ねられるかが合否に直結します。過去の合格者の実例なども参考にしながら、納得のいくまで下書きを練り上げましょう。

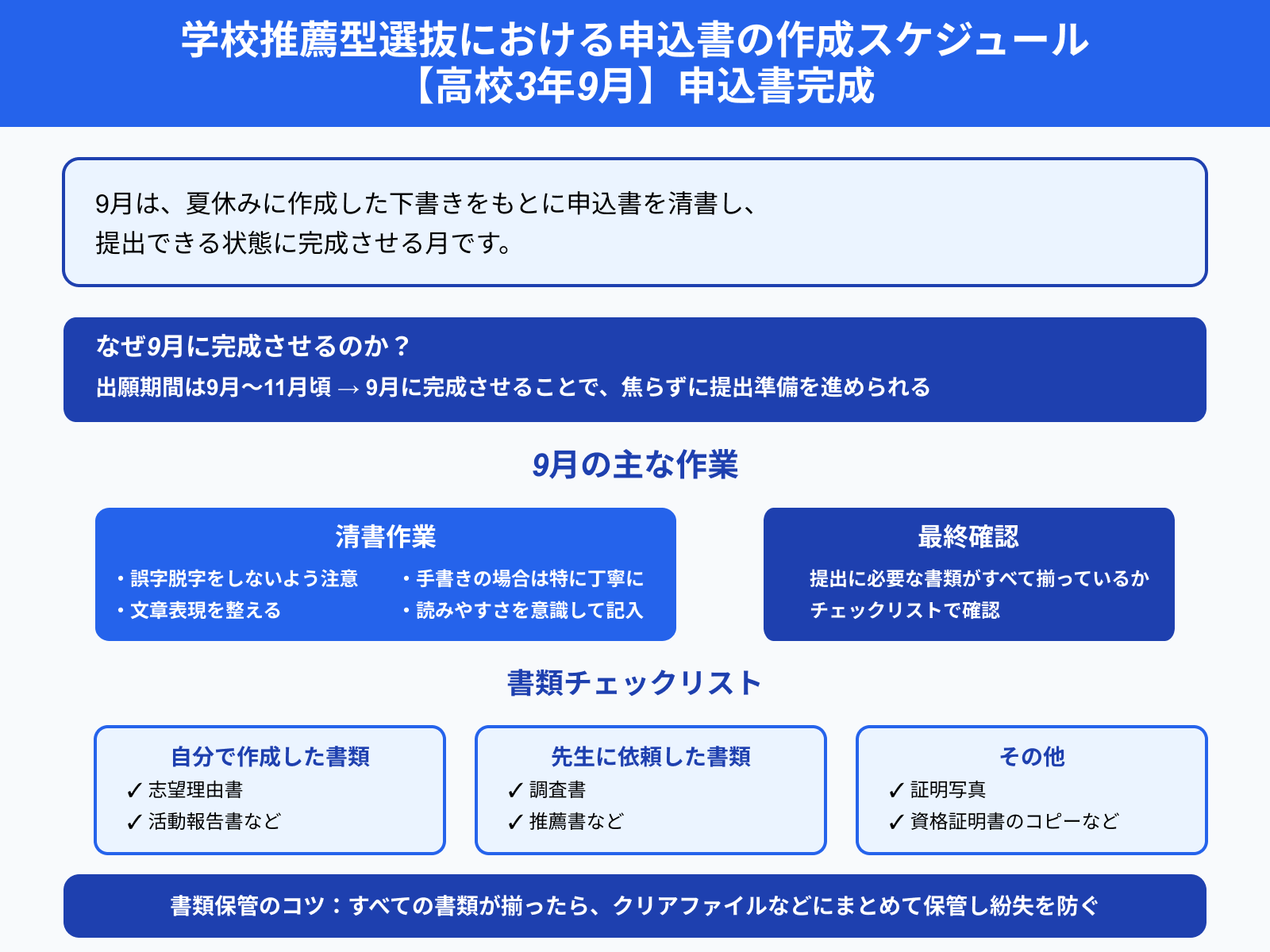

【9月】申込書完成

9月は、夏休みに作成した下書きをもとに申込書を清書し、提出できる状態に完成させる月です。

出願期間は9月から11月頃に設定されている大学が多いです。そのため9月に完成させておくことで、焦らずに提出準備を進めることができます。

清書する際は、誤字脱字をしないようにし、文章表現を整えます。手書きの場合は特に丁寧に、読みやすさを意識して記入しましょう。

並行して、提出に必要な書類がすべて揃っているか、最終確認を行います。

- 自分で作成した書類(志望理由書、活動報告書など)

- 先生に依頼した書類(調査書、推薦書など)

- その他(証明写真、資格証明書のコピーなど)

すべての書類が揃ったら、クリアファイルなどにまとめて保管しておくと紛失を防げます。

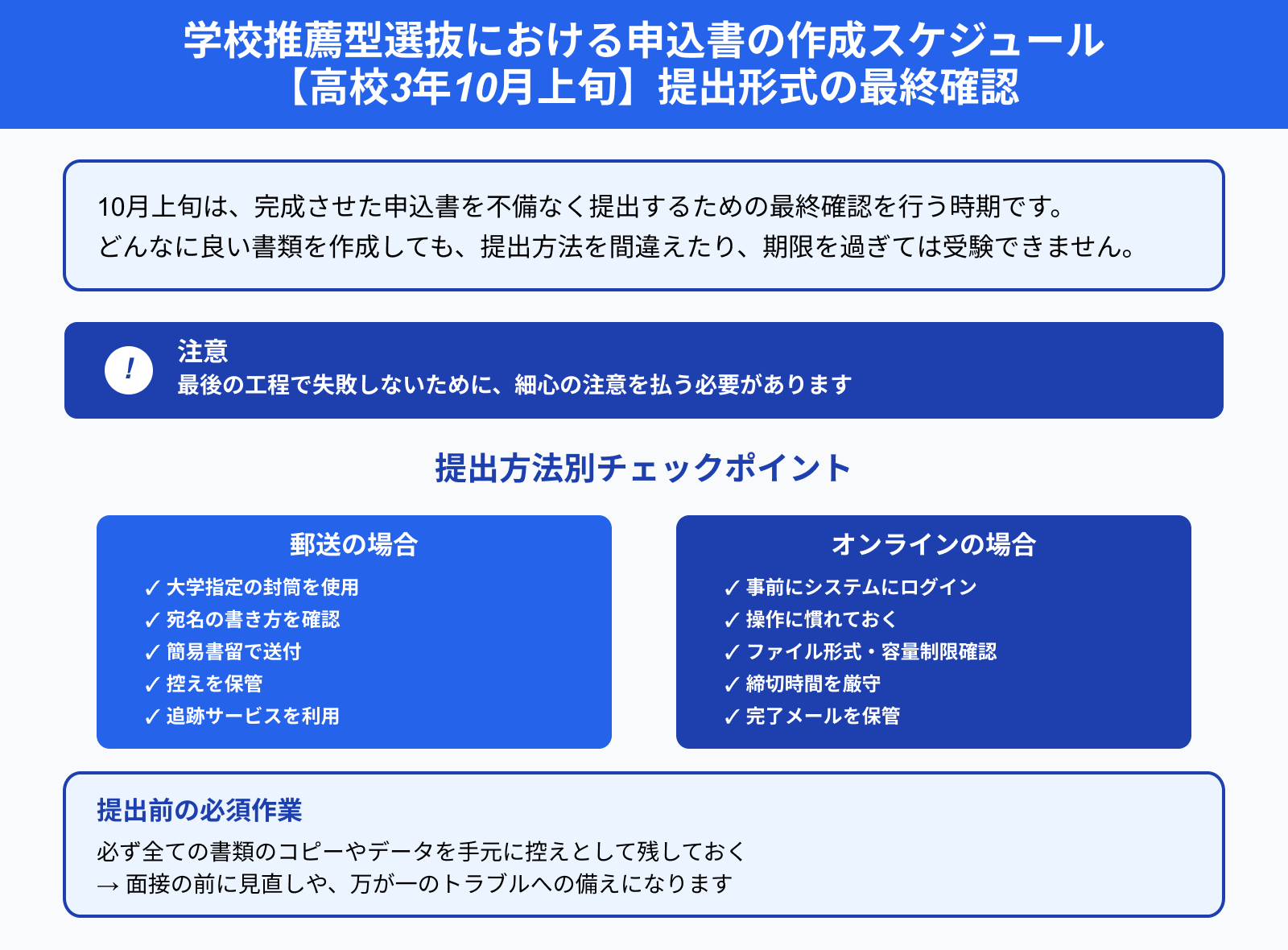

【10月上旬】提出形式の最終確認

10月上旬は、完成させた申込書を不備なく提出するための最終確認を行う時期です。

どんなに良い書類を作成しても、提出方法を間違えたり、期限を過ぎてしまったりしては受験できません。最後の工程で失敗しないために、細心の注意を払う必要があります。

提出方法は主に郵送とオンラインの2種類です。それぞれ次の点に注意しましょう。

| 郵送の場合 | 大学指定の封筒を使い、宛名の書き方を確認します。追跡ができる「簡易書留」などで送り、控えを保管するのが基本です。 |

| オンラインの場合 | 事前にシステムにログインし、操作に慣れておきます。ファイル形式や容量制限を確認し、締め切り時間を厳守しましょう。アップロード完了メールは必ず保管します。 |

提出する前には、必ず全ての書類のコピーやデータを手元に控えとして残しておきましょう。面接の前に見直したり、万が一のトラブルへの備えになったりします。

学校推薦型選抜の申込書を作成する際の注意点

一度で確実に受理してもらえるよう、学校推薦型選抜の申込書を作成する際は「書類の不備」をなくすことが重要です。

どんなに優れた内容でも、形式的な不備が一つあるだけで、審査の対象外とされてしまう可能性があるからです。大学側は、指示通りに正確な書類を作成できるかという点も評価しています。

そこでここからは申込書作成時の注意点を、3つにまとめて解説します。

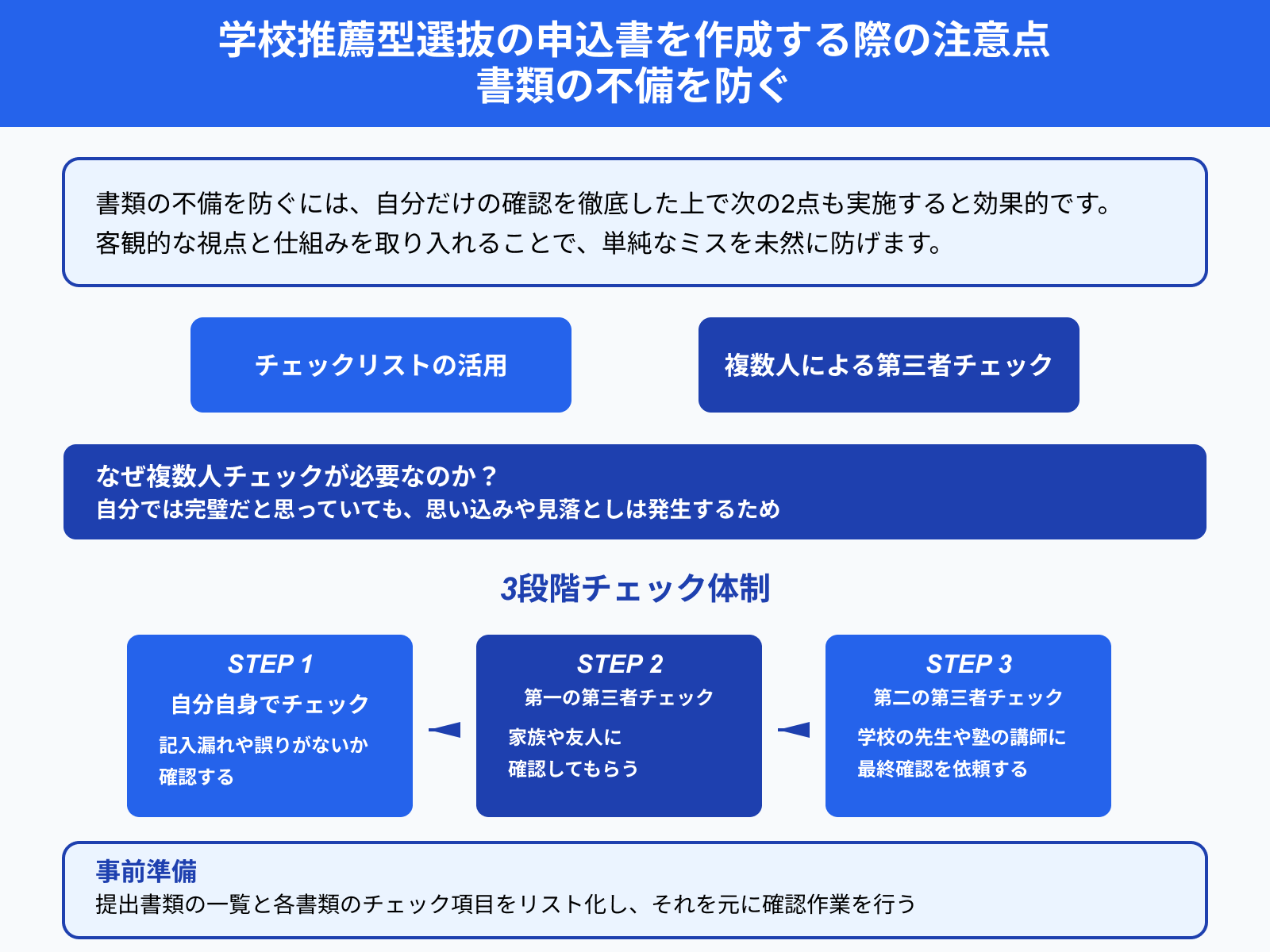

書類の不備を防ぐ

書類の不備を防ぐには、自分だけの確認を徹底した上で次の2点も実施すると効果的です。

- チェックリストの活用

- 複数人による第三者チェック

自分では完璧だと思っていても、思い込みや見落としは発生します。客観的な視点と仕組みを取り入れることで、単純な記入漏れや提出忘れといったミスを未然に防げるのです。

具体的な方法として、まず提出書類の一覧と各書類のチェック項目をリスト化します。そのリストを元に、次の流れで確認作業を行いましょう。

記入漏れや誤りがないか確認する

家族や友人に確認してもらう

学校の先生や塾の講師に最終確認を依頼する

最低でも自分を含めて3段階でチェックする体制を整えることで、書類の信頼性を高められます。

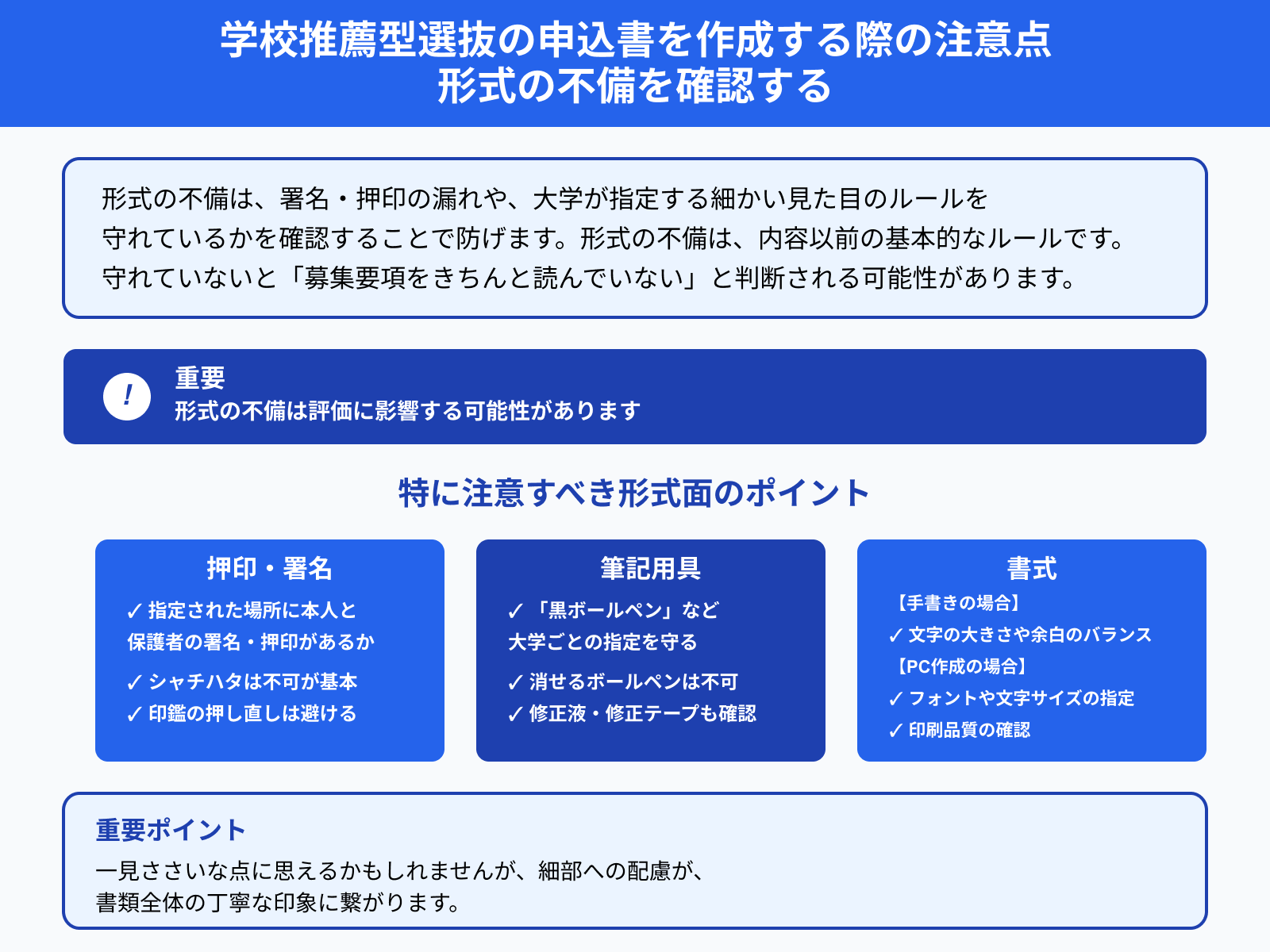

形式の不備を確認する

形式の不備は、署名・押印の漏れや、大学が指定する細かい見た目のルールを守れているかを確認することで防げます。

形式の不備は、内容以前の基本的なルールです。守れていないと「募集要項をきちんと読んでいない」と判断され、評価に影響する可能性があります。

特に注意すべき形式面のポイントは、次の通りです。

| 押印・署名 | 指定された場所に本人と保護者の署名・押印があるか。シャチハタは不可が基本。 |

| 筆記用具 | 「黒ボールペン(消せるボールペンは不可)」など、大学ごとの指定を守る。 |

| 書式 | 手書きの場合、文字の大きさや余白のバランスは適切か。PC作成の場合、フォントや文字サイズの指定がないか確認。 |

一見ささいな点に思えるかもしれませんが、細部への配慮が、書類全体の丁寧な印象に繋がります。

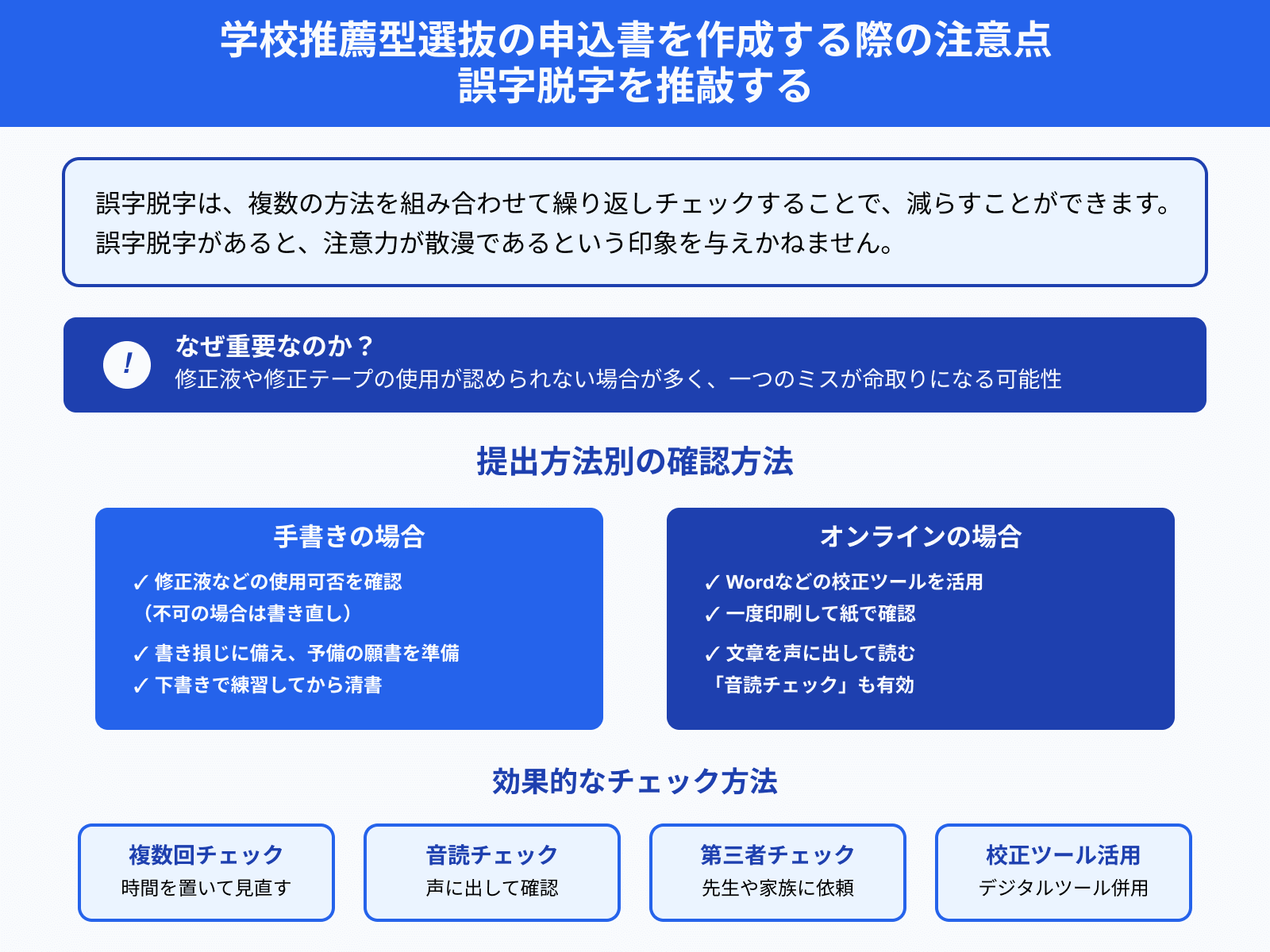

誤字脱字を推敲する

誤字脱字は、複数の方法を組み合わせて繰り返しチェックすることで、減らすことができます。

誤字脱字があると、注意力が散漫であるという印象を与えかねません。また、公式な書類では修正液や修正テープの使用が認められない場合が多く、一つのミスが命取りになる可能性があります。

手書き・オンライン提出の確認方法は次の通りです。

| 手書きの場合 | 修正液などの使用可否を確認します(不可の場合は書き直し)。書き損じに備え、予備の願書を準備しておくと安心です。 |

| オンラインの場合 | Wordなどの校正ツールを活用するだけでなく、一度印刷して紙で確認します。文章を声に出して読む「音読チェック」も有効です。 |

完璧な書類を目指すには、最後に人の目を通すのもおすすめです。自分でのチェックを終えたら、先生や家族にも読んでもらいましょう。

まとめ

学校推薦型選抜の申込書は、ポイントを押さえて計画的に準備することが大切です。申込書は熱意を伝える最初の書類なので、早めに準備を始め、志望理由を練り上げましょう。

どんなに内容が良くても、ささいなミスで評価を落としてはもったいないです。提出前には必ず先生や家族など第三者のチェックを受けましょう。

この記事を参考に、自信の持てる書類を完成させ、合格を掴み取ってください。なお、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

こちらの記事もおすすめ