「学校推薦型選抜で合格するには、どんな対策が必要なんだろう?」

「試験ごとに対策しないといけないことが違うのかな…」

学校推薦型選抜の合格を目指すうえで、準備の進め方や試験対策が分からず悩む人は多いですよね。

学校推薦型選抜では、提出書類から小論文、面接まで幅広い対策が求められます。だからこそ、なるべく早いうちから計画的に準備を進めることで合格の可能性を高められます。

そこで本記事では次の試験別に、学校推薦型選抜の対策法を解説します。

この記事を読めば、試験ごとに具体的な対策がわかり、計画的に受験準備を進められるようになります。

- 学校推薦型選抜試験の倍率は上昇傾向

- 書類、小論文、面接など試験別に対策することが重要

- 高校1年生から準備をすると有利

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

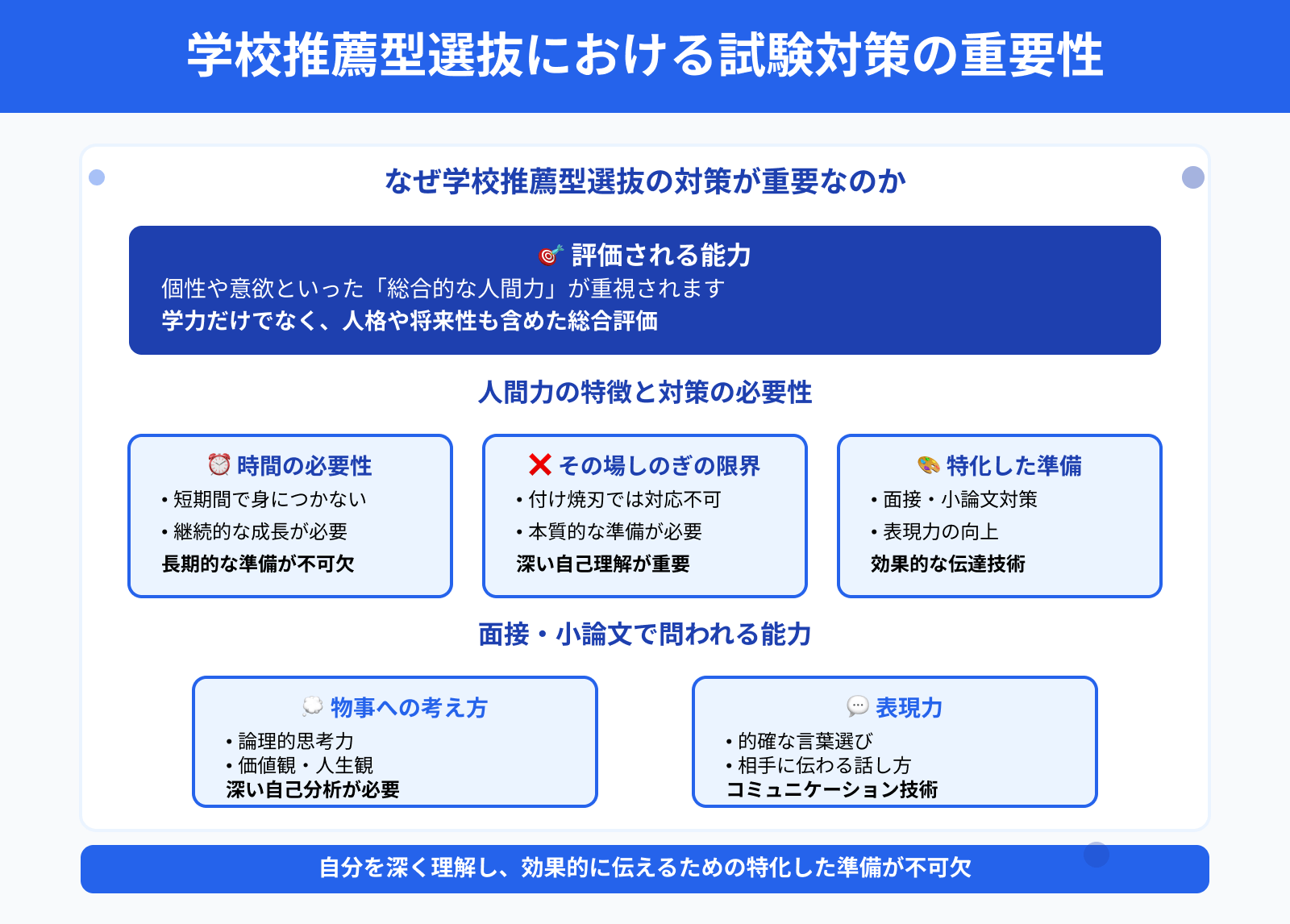

学校推薦型選抜における試験対策の重要性

学校推薦型選抜の対策が重要なのは、個性や意欲といった「総合的な人間力」が評価されるからです。

人間力は短期間で身につくものではなく、その場しのぎの対策では対応できません。

学校推薦型選抜における面接や小論文では、物事への考え方や表現力が問われます。そのため、自分を深く理解し、効果的に伝えるための特化した準備が不可欠です。

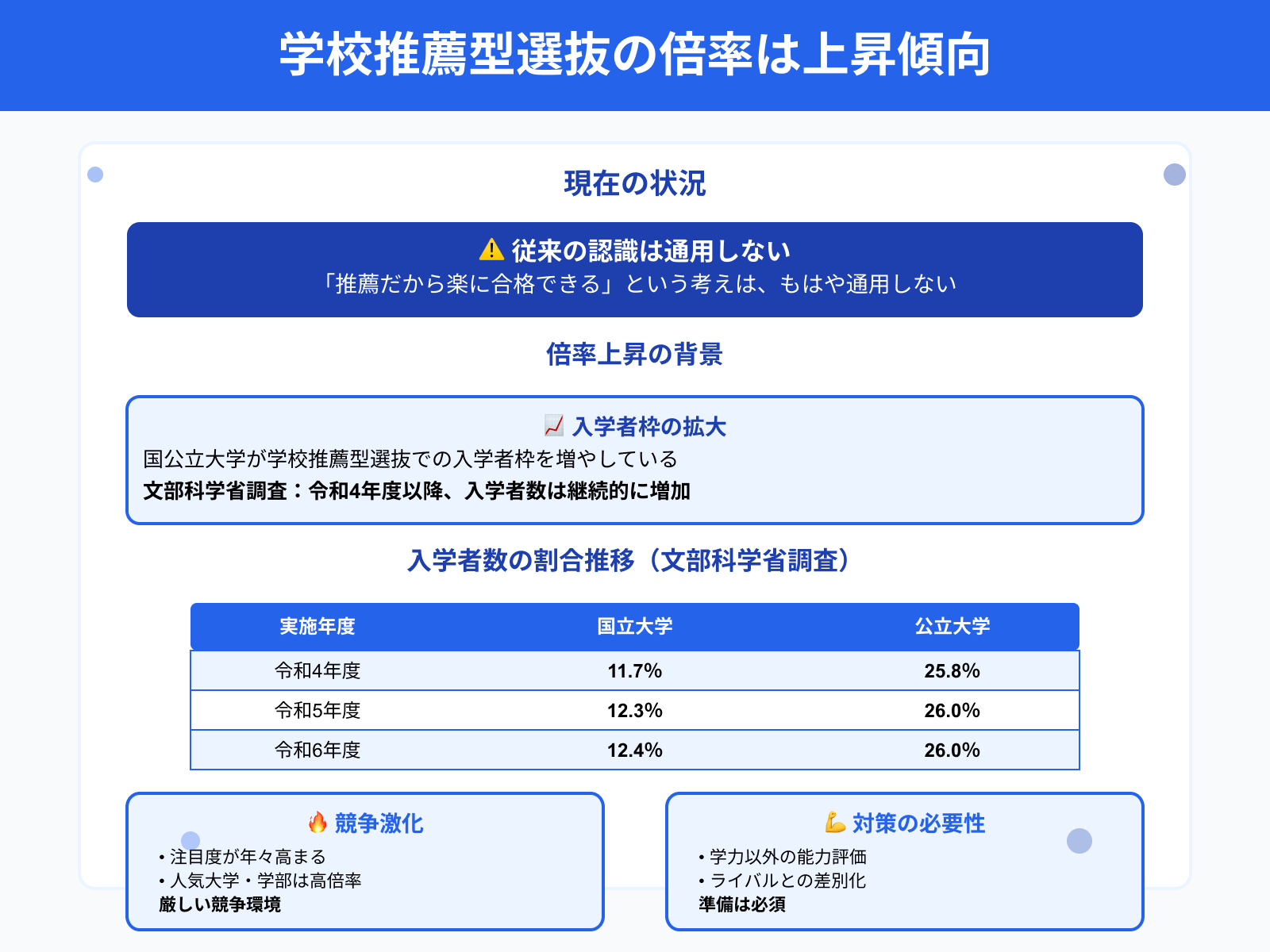

試験の倍率は上昇傾向

近年、国公立大学における学校推薦型選抜の倍率は上昇傾向にあります。「推薦だから楽に合格できる」という考えは、もはや通用しないのが現状です。

背景には、国公立大学が学校推薦型選抜での入学者枠を増やしていることがあります。実際に文部科学省の調査の調査では令和4年度以降、国公立大学における学校推薦型選抜の入学者数は増加しています。

大学数・学部数・入学者数それぞれの全体数に対する割合

| 実施年度 | 国立 | 公立 |

|---|---|---|

| 令和4年度 | 11.7% | 25.8% |

| 令和5年度 | 12.3% | 26.0% |

| 令和6年度 | 12.4% | 26.0% |

上記より、学校推薦型選抜の注目度が年々高まり、競争が激化しているとわかります。

大学が学力だけでは測れない能力を評価している一方で、受験者間の競争は厳しくなっています。人気のある大学・学部では高い倍率になることも珍しくありません。ライバルとの競争を勝ち抜くための準備は必須といえます。

学校推薦型選抜の倍率や合格率をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

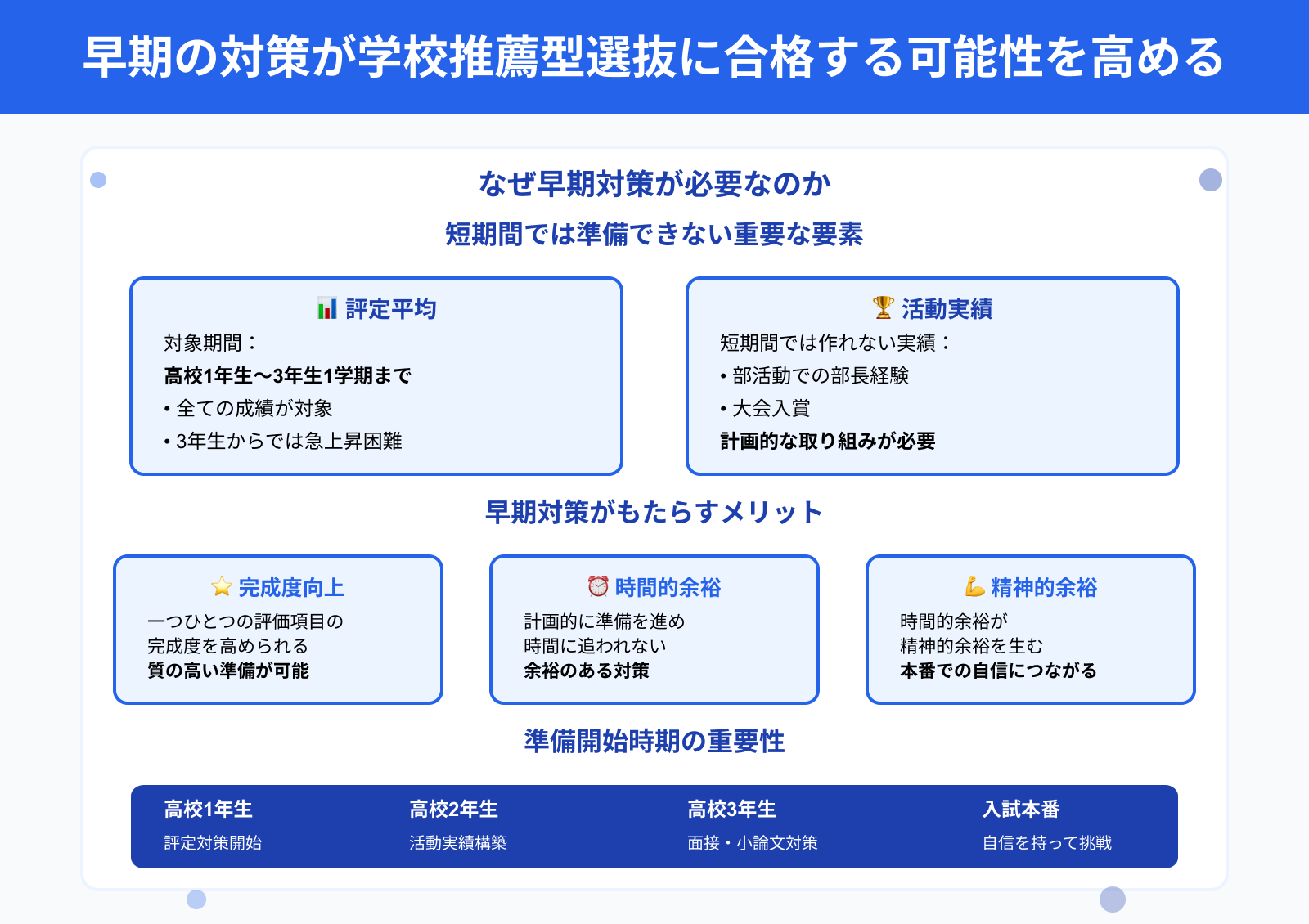

早期の対策が合格の可能性を高める

学校推薦型選抜の対策は、なるべく早くから始めることが合格の可能性を高めます。短期間では準備できない評定平均や活動実績が、合否に大きく影響するからです。

「評定平均」は、高校1年生から3年生の1学期まで全ての成績が対象となります。3年生になってから急に数値を上げることは難しいです。

「活動実績」も、短期間では作れません。部活動で部長を務めた経験や大会入賞などは、計画的に取り組んで得られる実績です。

早期から計画的に準備を始めることで、一つひとつの評価項目の完成度を高められます。この時間的な余裕が精神的な余裕を生み、本番での自信にもつながります。

上記を踏まえ、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人の特徴を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜における試験対策のポイント3つ

学校推薦型選抜の対策ポイントがずれていては、合格の可能性を下げかねません。

そこでここからは学校推薦型選抜における試験対策のポイントを、3つにまとめて解説します。

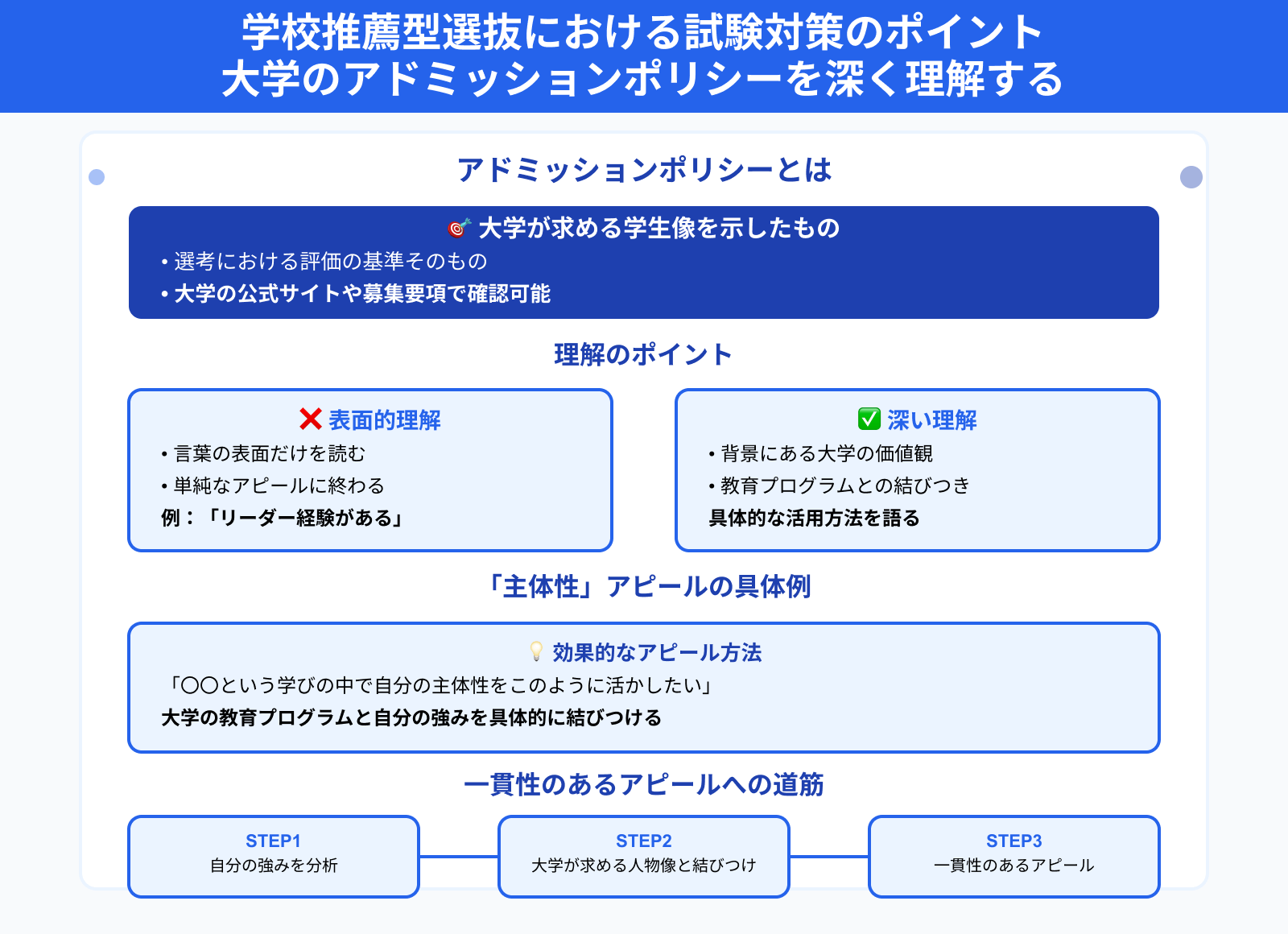

ポイント1:大学のアドミッションポリシーを深く理解する

まず、志望大学のアドミッションポリシー(入学者受入れの方針)への理解を深めましょう。

アドミッションポリシーは、大学が求める学生像を示したもので、選考における評価の基準そのものだからです。アドミッションポリシーは、大学の公式サイトや募集要項で確認することができます。

大切なのは、アドミッションポリシーに書かれている言葉の表面だけでなく、背景にある大学の価値観まで考えることです。

例えば「主体性」という言葉一つでも、ただ「リーダー経験がある」とアピールするのではありません。その大学の教育プログラムと結びつけ、「〇〇という学びの中で自分の主体性をこのように活かしたい」と具体的に語ることが求められます。

自分の強みを分析し、大学が求める人物像と結びつけることで、一貫性のあるアピールができます。

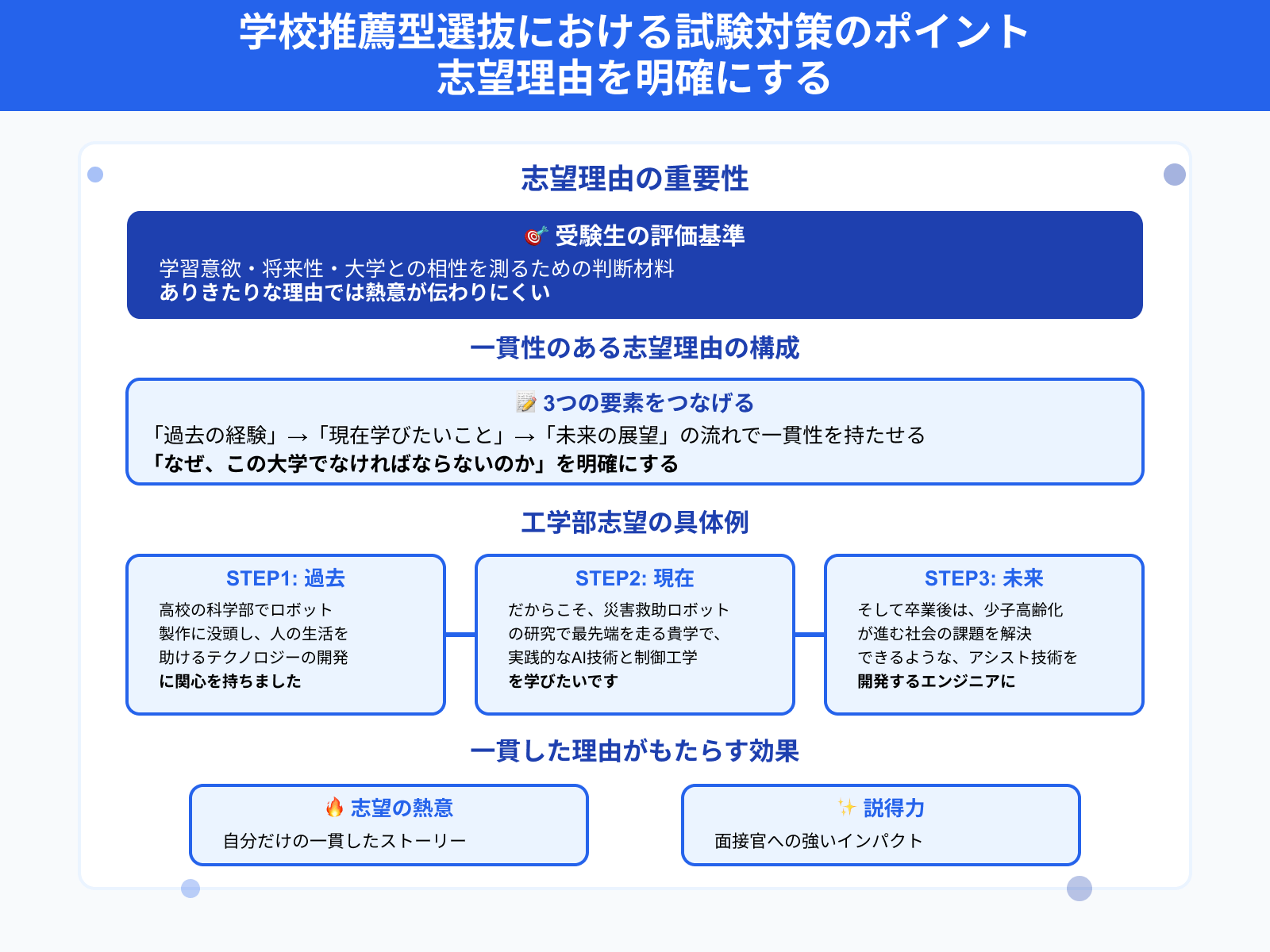

ポイント2:志望理由を明確にする

学校推薦型選抜の対策において、志望理由を明確にすることは重要なポイントです。志望理由は、受験生の学習意欲や将来性、大学との相性を測るための判断材料になるからです。

ありきたりな理由では、入学したいという熱意が面接官に伝わりにくいです。「過去の経験」「現在学びたいこと」「未来の展望」の3つをつなげ、一貫性を持たせます。

「なぜ、この大学でなければならないのか」を明確にすることが、説得力のある志望理由につながります。

工学部を志望する場合、次のような流れでまとめましょう。

高校の科学部でロボット製作に没頭し、人の生活を助けるテクノロジーの開発に関心を持ちました。

だからこそ、災害救助ロボットの研究で最先端を走る貴学で、実践的なAI技術と制御工学を学びたいです。

そして卒業後は、少子高齢化が進む社会の課題を解決できるような、アシスト技術を開発するエンジニアとして社会に貢献したいです。

上記のように自分だけの一貫した理由を伝えることで、志望の熱意を示すことができます。

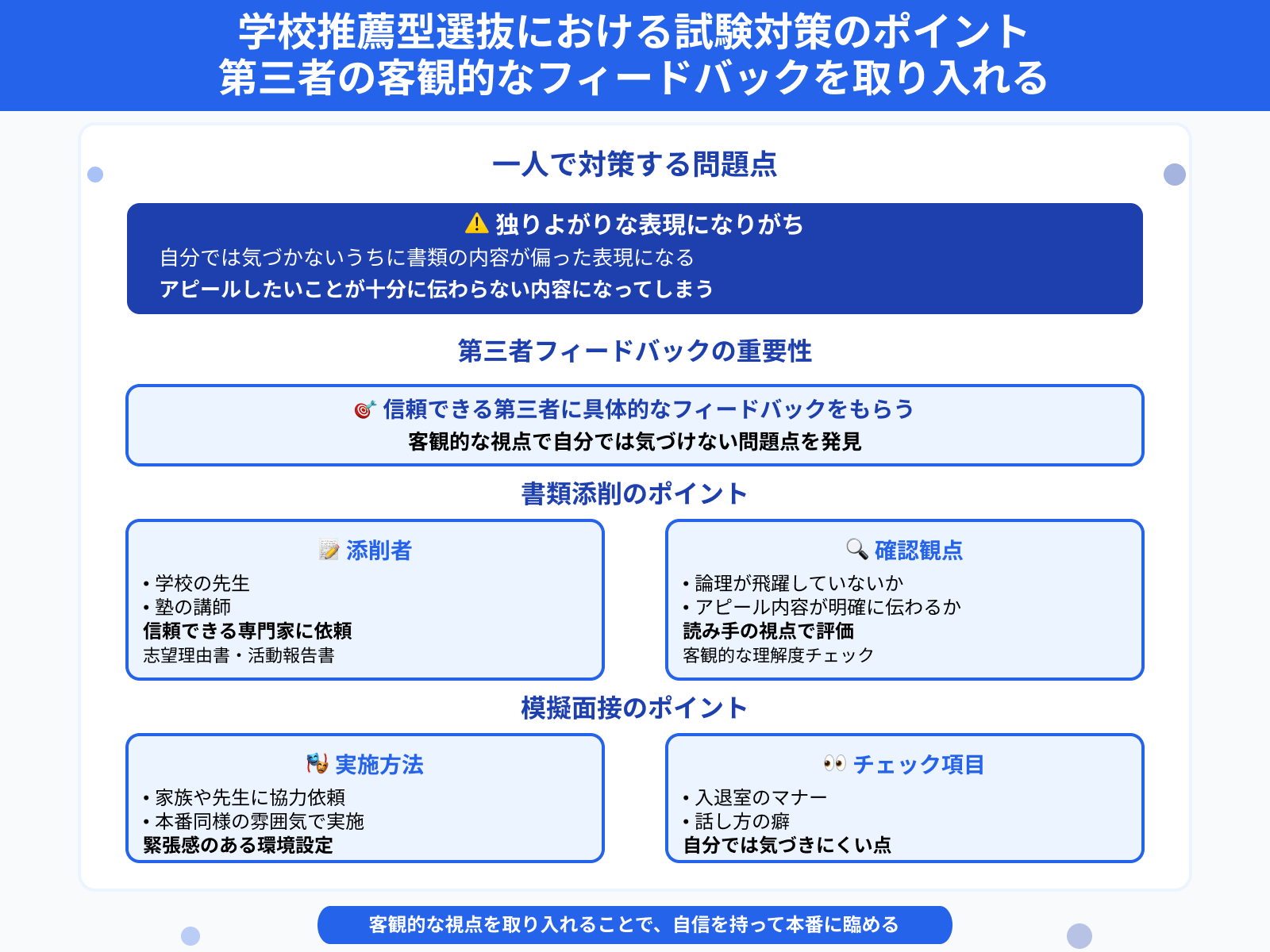

ポイント3:第三者の客観的なフィードバックを取り入れる

自分一人で対策を進めるのではなく、第三者の客観的なフィードバックを取り入れましょう。

一人で対策していると、準備した書類の内容が自分では気づかないうちに独りよがりな表現になりがちです。そうすると、アピールしたいことが十分に伝わらない内容になってしまいます。

信頼できる第三者に、具体的なフィードバックをもらうようにしましょう。

書類の添削の場合は、学校の先生や塾の講師に、志望理由書や活動報告書を読んでもらうのがおすすめです。論理が飛躍していないか、アピールしたいことが明確に伝わるかという視点で確認してもらうことが大切です。

家族や先生に協力してもらい、本番同様の雰囲気で模擬面接を行うことも効果的です。入退室のマナーや話し方の癖など、自分では気づきにくい点を指摘してもらえます。

客観的な視点を取り入れることで、自信を持って本番に臨むことができます。

【試験別】学校推薦型選抜の対策方法

ここからは次の試験別に、学校推薦型選抜の対策方法を解説します。

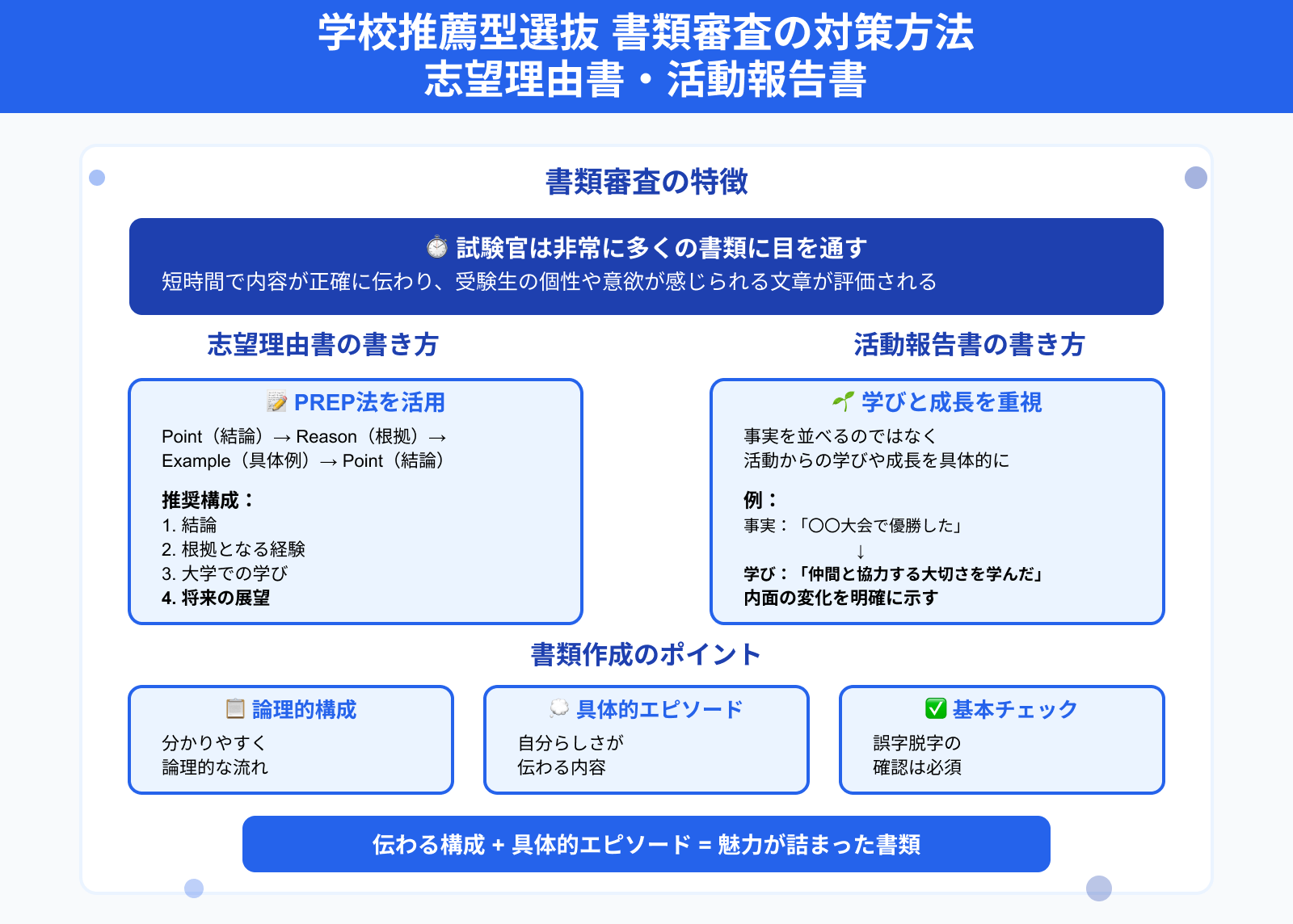

書類審査の対策方法(志望理由書・活動報告書)

書類審査では、分かりやすく論理的な構成で、自分の言葉でアピールすることが大切です。

試験官は非常に多くの書類に目を通します。書類審査では、短時間で内容が正確に伝わり、受験生の個性や意欲が感じられる文章が評価されます。

志望理由書の場合は、PREP法(Point, Reason, Example, Point)を意識した構成がおすすめです。「結論→根拠となる経験→大学での学び→将来の展望」という流れで書くと、論理的で説得力のある文章になります。

活動報告書は、事実を並べるのではなく、活動からの学びや成長を具体的に書きましょう。「〇〇大会で優勝した」という事実に加え「仲間と協力する大切さを学んだ」という内面の変化を示すと試験官に伝わりやすいです。

誤字脱字がないか提出前に確認することは、書類審査の対策における基本です。伝わる構成と具体的なエピソードを意識して、魅力が詰まった書類を作成しましょう。

学校推薦型選抜における志望理由書の書き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

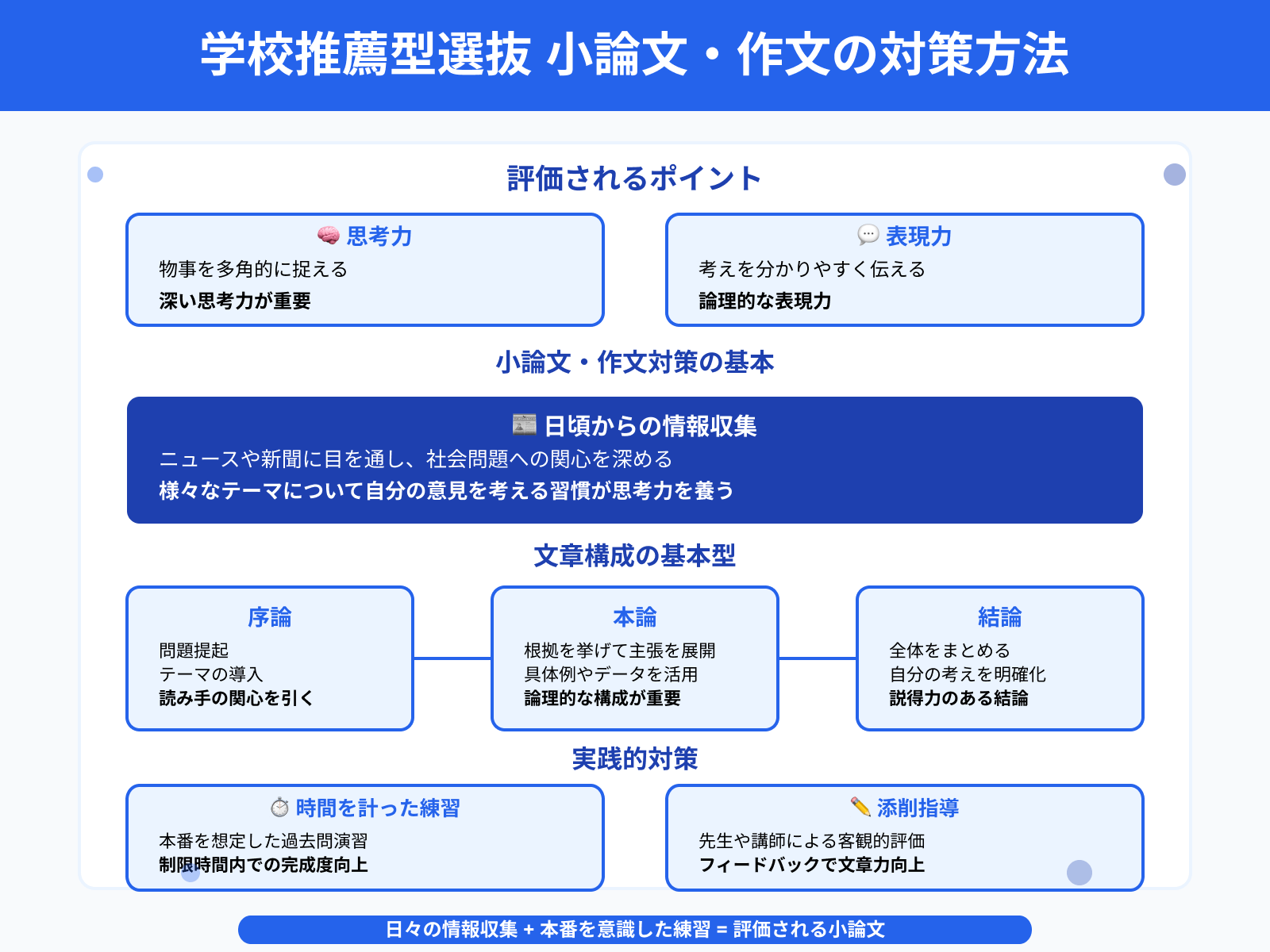

小論文・作文の対策方法

小論文や作文では、設問の意図を正確に理解し、論理的な構成で自分の意見を述べることが大切です。

物事を多角的に捉える思考力や、考えを分かりやすく伝える表現力が評価されるためです。

小論文・作文対策の基本として、日頃からニュースや新聞に目を通し、社会問題への関心を深めておきましょう。世の中の様々なテーマについて自分の意見を考える習慣が、思考力を養います。

文章の構成は「序論・本論・結論」の型を意識しましょう。序論で問題提起し、本論で根拠を挙げて主張を展開、結論で全体をまとめます。

本番を想定して時間を計って過去問を解き、学校の先生や塾の講師に添削してもらいましょう。客観的なフィードバックが、文章力が身につきます。

日々の情報収集と本番を意識した練習を繰り返すことで、評価される小論文を書く力を養うことができます。学校推薦型選抜における小論文の特徴や対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

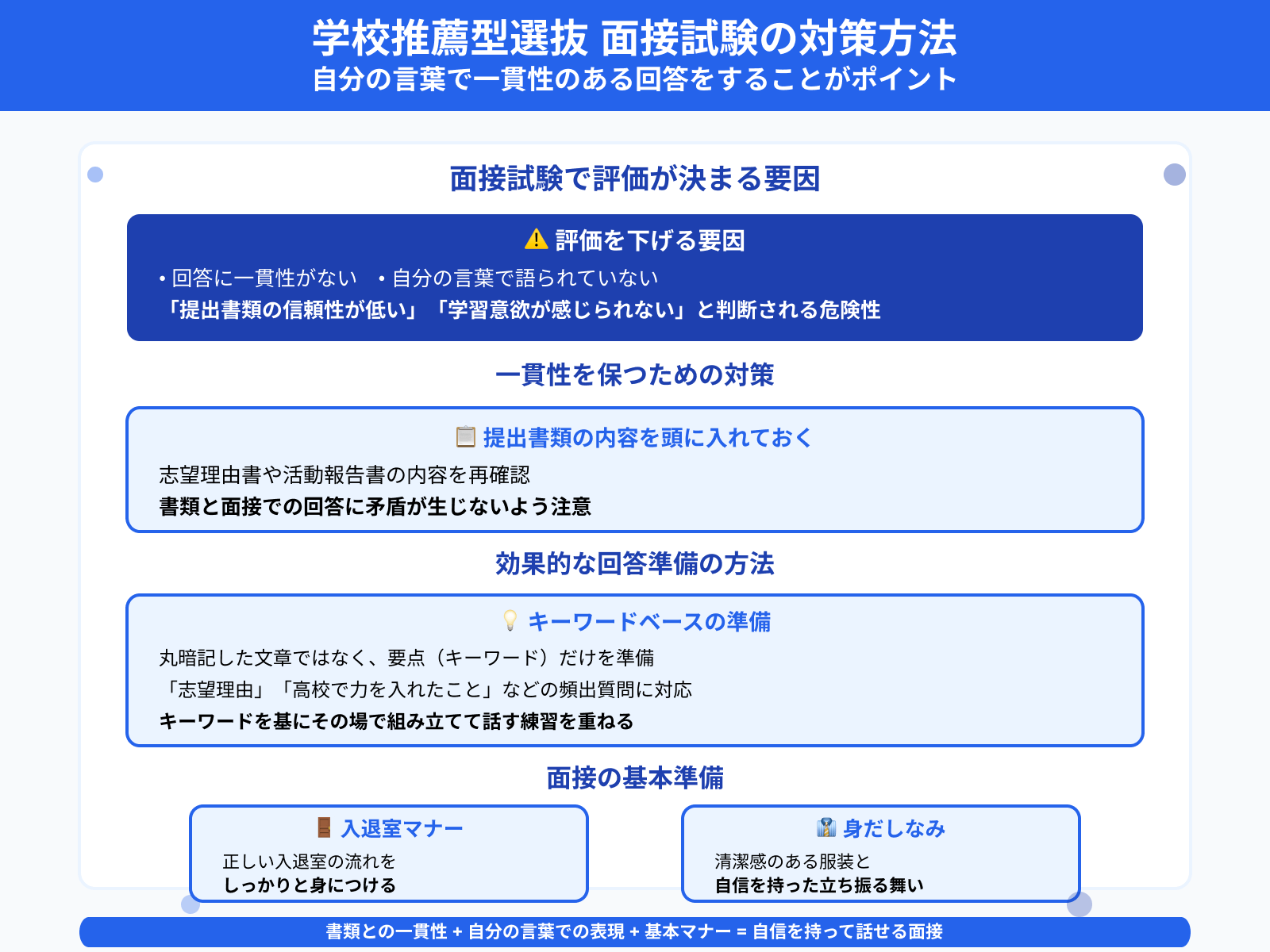

面接試験の対策方法

面接試験では、自分の言葉で一貫性のある回答をすることがポイントです。

回答に一貫性がなかったり、自分の言葉で語られていなかったりすると評価が大きく下がってしまうからです。面接試験の場で「提出書類の信頼性が低い」「学習意欲が感じられない」と判断されかねません。

回答の一貫性を保つために、提出した書類(志望理由書や活動報告書)の内容は、頭に入れておきましょう。

面接試験でよく聞かれる質問に対しては、丸暗記した文章ではなく、要点だけを準備するのがおすすめです。「志望理由」や「高校で力を入れたこと」について、キーワードを基にその場で組み立てて話す練習をしましょう。

入退室のマナーや清潔感のある身だしなみも、自信を持って話すための重要な準備です。学校推薦型選抜における面接試験の特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

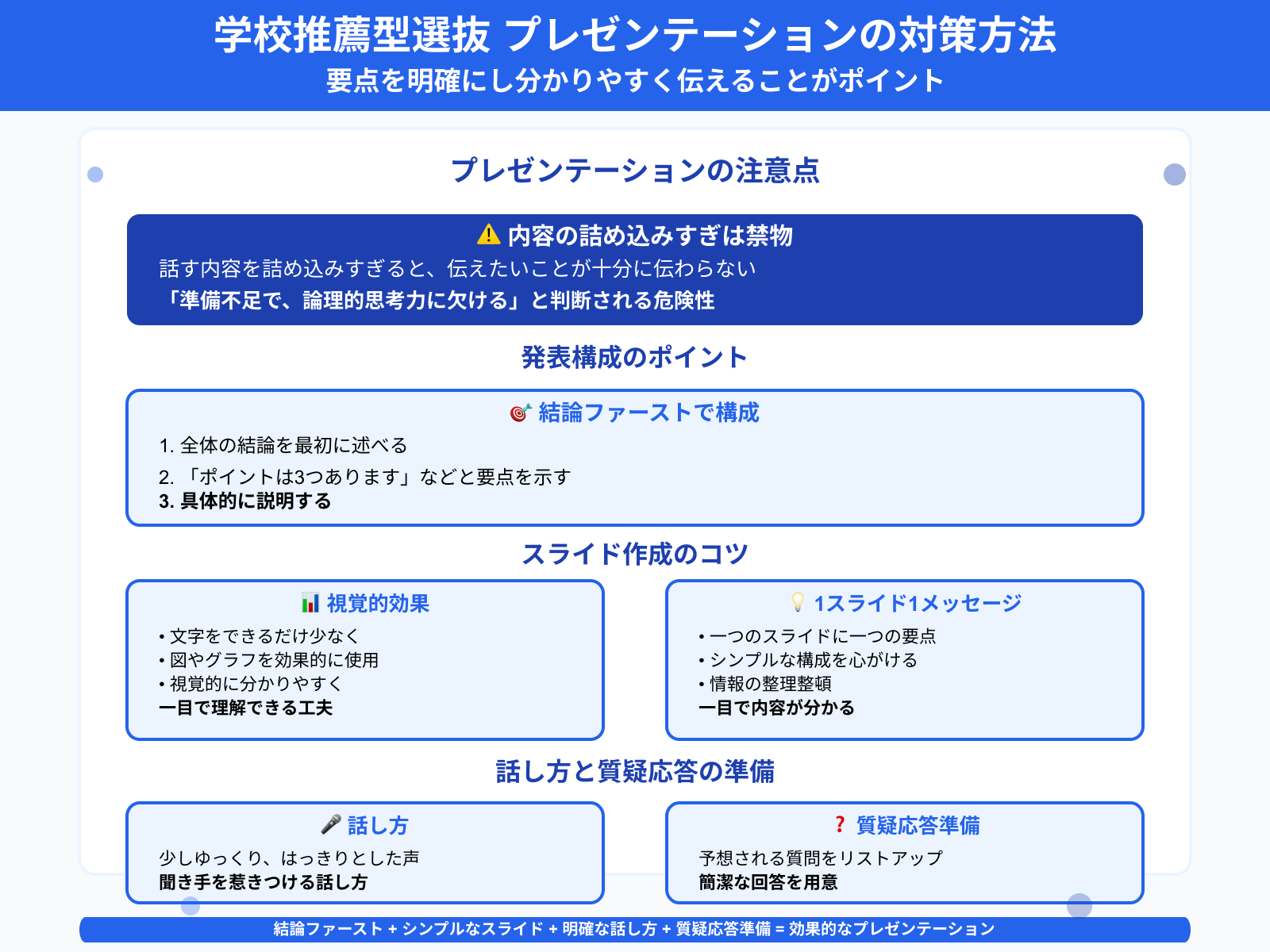

プレゼンテーションの対策方法

プレゼンテーションでは、要点を明確にし分かりやすく伝えることがポイントです。

プレゼンテーションに話す内容を詰め込みすぎると、伝えたいことが十分に伝わらないからです。「準備不足で、論理的思考力に欠ける」と判断されかねません。

発表の構成は「結論ファースト」で組み立てましょう。全体の結論を述べてから「ポイントは3つあります」などと要点を示して具体的に説明すると、分かりやすいです。

スライドを作成する場合は、文字をできるだけ少なくし、図やグラフを効果的に使います。1スライト1メッセージを意識して、一目で内容がわかるシンプルさを心がけましょう。

聞き手を惹きつける話し方や、質疑応答の準備も大切です。少しゆっくり、はっきりとした声で話すことを意識します。また、予想される質問をリストアップし、簡潔な回答を用意しておくと、当日に落ち着いて対応できます。

学校推薦型選抜の合格に向けた対策スケジュール

前述したように、学校推薦型選抜で合格を目指すには、早期からの計画的な準備が重要です。一般選抜とは異なり、高校生活全体の取り組みが評価の対象になるからです。

そこでここからは次の学年・時期別に、学校推薦型選抜の合格に向けた対策スケジュールを解説します。

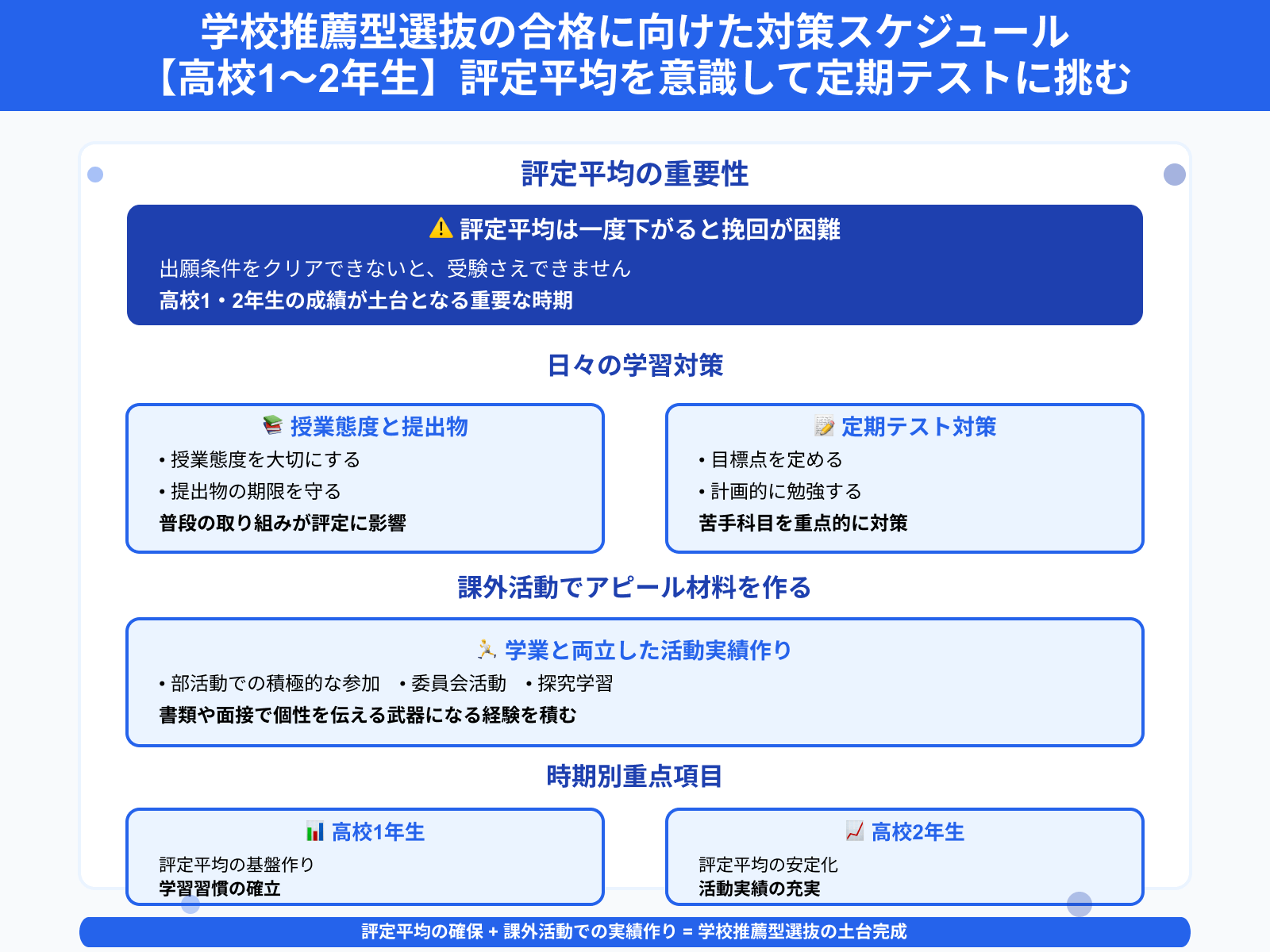

【高校1年〜2年生】評定平均を意識して定期テストに挑む

高校1・2年生は、学校推薦型選抜の土台となる評定平均を意識する時期です。

評定平均は、一度下がると挽回が困難だからです。出願条件をクリアできないと、受験さえできません。

日々の学習では、授業態度や提出物も大切にしましょう。学校での普段の取り組みは、評定平均に影響します。

定期テストでは、目標点を定め計画的に勉強することが評定平均に直結します。苦手科目を重点的に対策するなど、自分に合った勉強法を見つけましょう。

学業と両立し、アピール材料になる課外活動への参加も活動実績作りになります。部活動や委員会、探究学習などの経験は、書類や面接で個性を伝える武器になります。

学校推薦型選抜の受験に必要な評定平均の目安をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

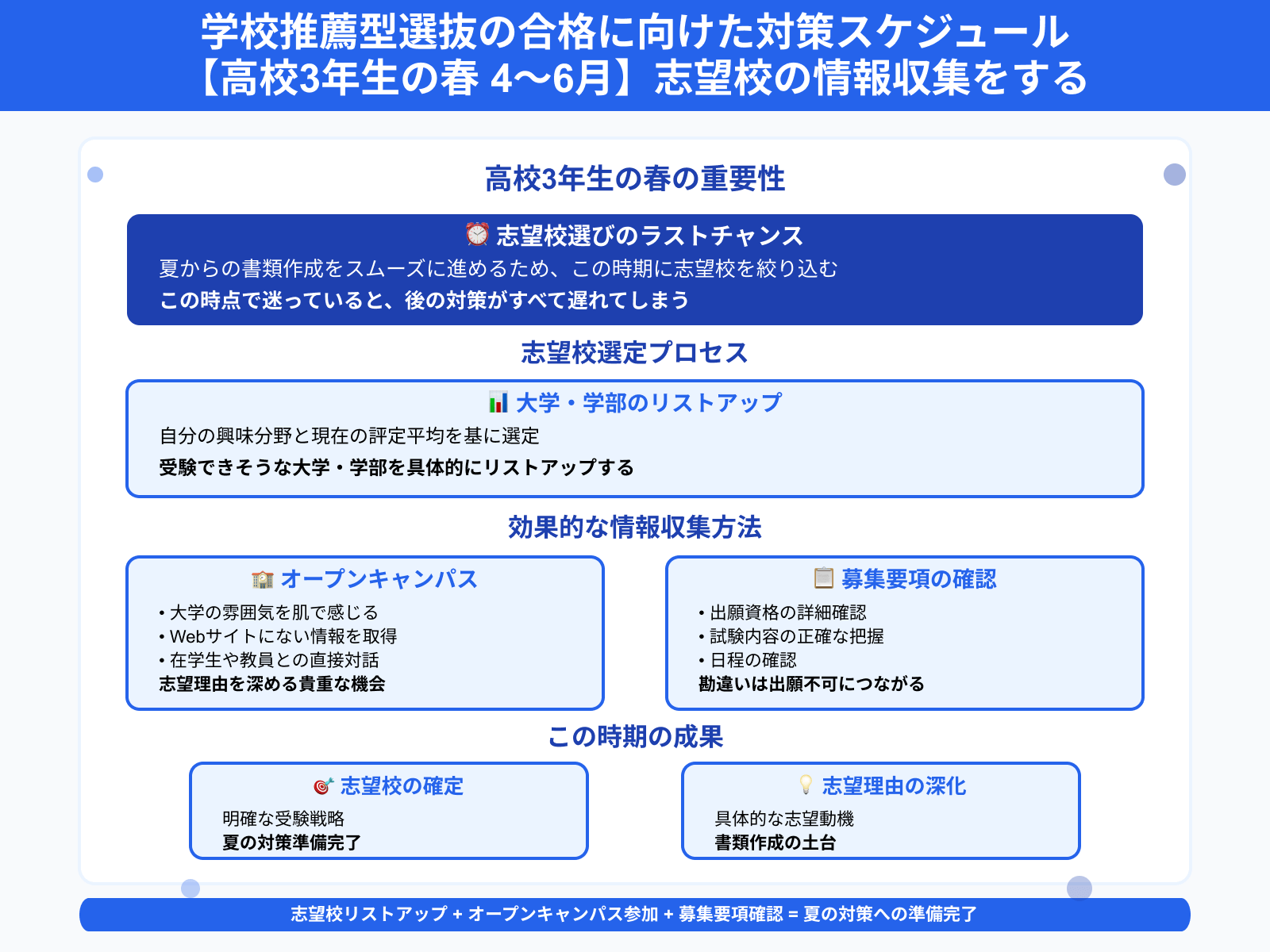

【高校3年生の春 4~6月】志望校の情報収集をする

高校3年生の春は、本格的に志望校の情報を集め、受験の方向性を固める時期です。

夏からの書類作成をスムーズに進めるため、この時期に志望校を絞り込みます。高校3年生の春の時点で志望校に迷っていると、後の対策がすべて遅れてしまいます。

まず、自分の興味や現在の評定平均から、受験できそうな大学・学部をリストアップします。

リストアップした大学の、オープンキャンパスや説明会には積極的に参加しましょう。大学の雰囲気を肌で感じ、Webサイトだけでは分からない情報を得ることが、志望理由を深めることにつながります。

同時に、募集要項を正式に取り寄せ、正確な情報を確認することも重要です。出願資格や試験内容、日程などを勘違いしていると、出願自体ができません。

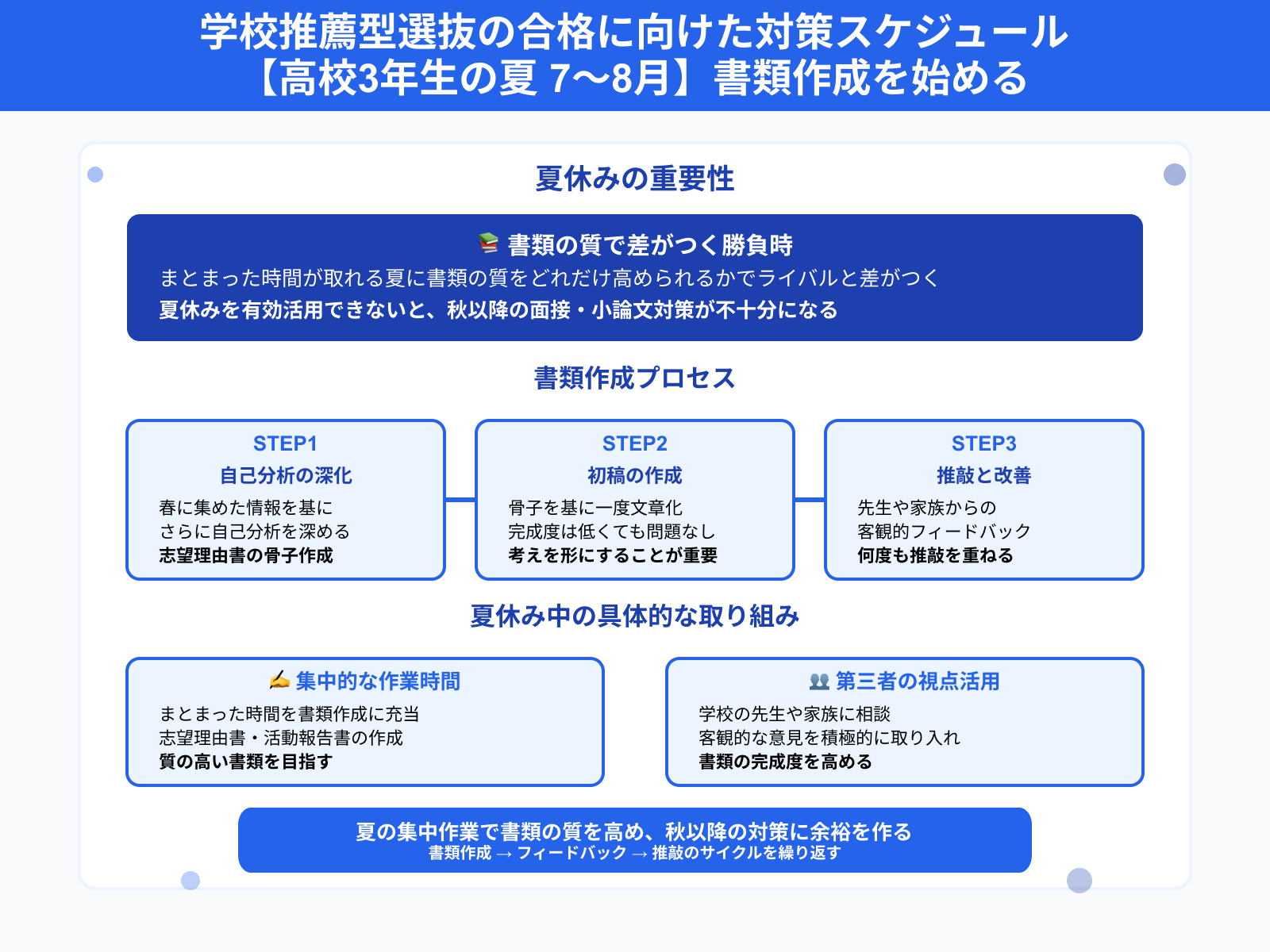

【高校3年生の夏 7~8月】書類作成を始める

高校3年生の夏休みは、学校推薦型選抜の合否を左右する書類作成に集中する、重要な時期です。

まとまった時間が取れる夏に書類の質をどれだけ高められるかで、ライバルと差がつくからです。夏休みを有効に使えないと、秋以降の面接や小論文対策に十分な時間を割けなくなります。

春に集めた情報を基に自己分析をさらに深め、志望理由書の骨子(アウトライン)を作成します。

骨子ができたら、一度文章にしてみましょう。この段階では、完成度は低くても問題ありません。まずは自分の考えを形にすることが大切です。

夏休み中には、書き上げた初稿を学校の先生や家族に見せ、客観的なフィードバックをもらいます。指摘された点を参考に、何度も推敲を重ねて完成度を高めていきましょう。

学校推薦型選抜における、志望理由書や活動報告書といった申込書の書き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

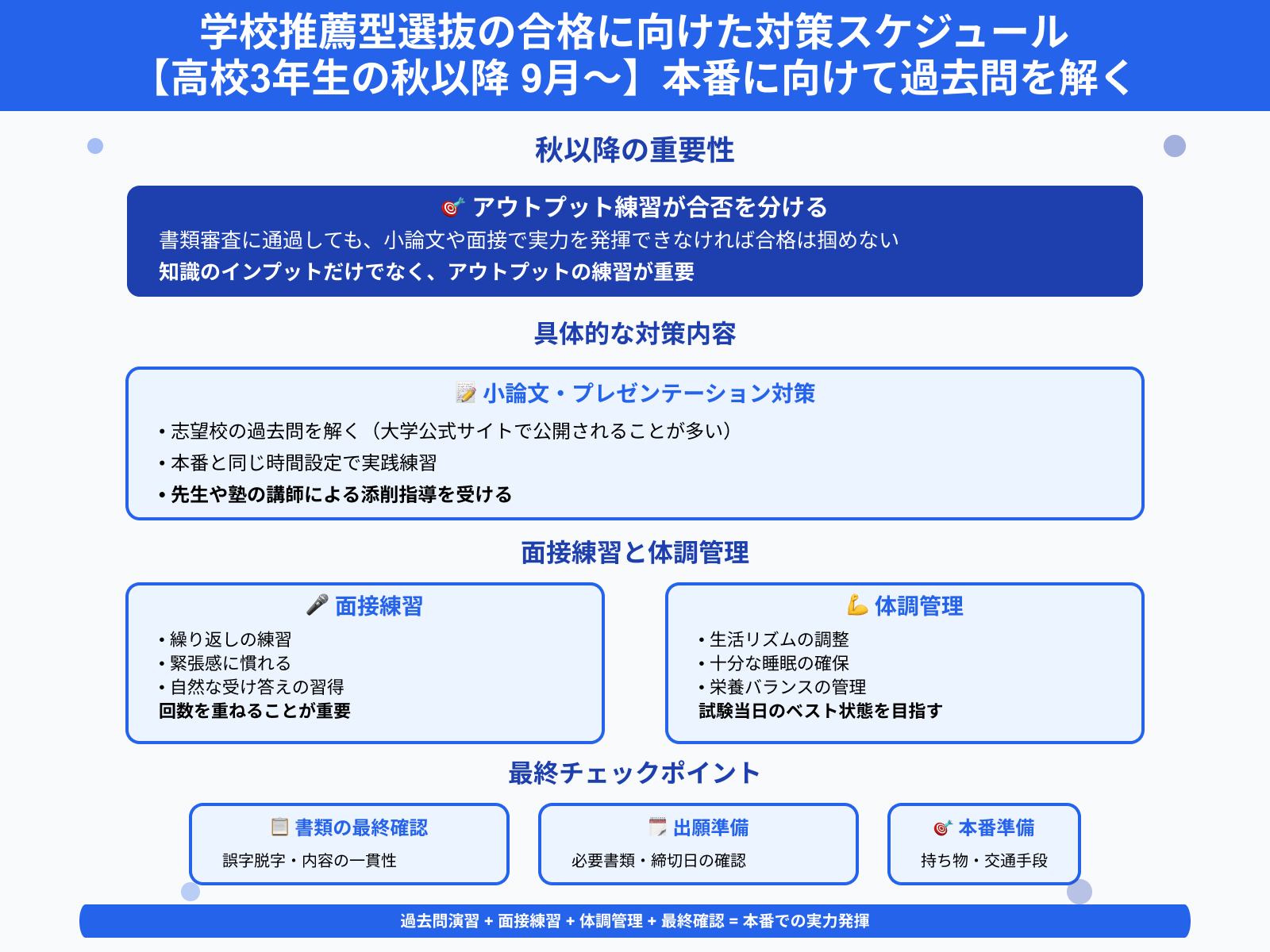

【高校3年生の秋以降 9月~】本番に向けて過去問を解く

高校3年生の秋以降は、本番を想定して過去問に取り組む時期です。

書類審査に通過しても、小論文や面接で実力を発揮できなければ合格は掴めません。知識のインプットだけでなく、アウトプットの練習が合否を分けます。

小論文やプレゼンテーションの対策として、志望校の過去問を解きましょう。大学の公式サイトで公開されていることが多いです。本番と同じ時間設定で解き、先生や塾の講師に添削してもらいます。

面接練習も、繰り返し行いましょう。回数を重ねることで、緊張感に慣れ、より自然な受け答えができるようになります。

試験当日にベストな状態で臨むため、体調管理も重要な対策の一つです。生活リズムを整え、十分な睡眠を心がけましょう。

まとめ

本記事では、学校推薦型選抜の対策法を、試験別・時期別に解説しました。

合格のポイントは、大学が求める人物像を深く理解し、それに合わせた一貫性のあるアピールをすることです。評定平均の対策や自己分析には時間がかかります。

記事で紹介したスケジュールを参考に、早期から計画的に準備を進めましょう。

みなさんの魅力と熱意が試験官に伝わるよう、万全の対策で本番に臨んでください。