「学校推薦型選抜の推薦書ってどんなもの?」

「推薦書にはどんなことを書いたらいいんだろう…」

「学校推薦型選抜には推薦書が必要」そんな話は聞くものの、実際にどう準備をすればいいのか、あいまいな人は多いですよね。

学校推薦型選抜において、推薦書は合否に影響する大切な書類の一つです。なんとなくのイメージで用意しては、合格する可能性を下げかねません。

そこで本記事では書き方や例文も交え、学校推薦型選抜における推薦書の特徴を解説します。この記事を読めば、悩むことなく学校推薦型選抜の推薦書を用意できますよ。

- 推薦書は学校側が用意するものと自己推薦書がある

- 自己分析を通して深く自分を理解することが大切

- 伝わりやすい文構造を意識して書く

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

学校推薦型選抜の推薦書とは?

学校推薦型選抜は、学校の推薦を受けることで出願できる入試方式です。

一般的に、学校推薦型選抜の合否は書類審査と面接の結果を基に判定されます。書類審査では、内申点などが記載されている調査書や学校からの推薦書、自己推薦書などで選考が進められます。

つまり、推薦書は書類審査の合否を決める大事な書類の一つです。内容や書き方次第で大学側の目に留まるかどうかが決まってくるため、入念に対策をする必要があります。

学校推薦型選抜における推薦書の種類

ここからは特徴も交え、学校推薦型選抜における推薦書の種類を2つ紹介します。

校長による推薦書(学校側が用意)

.png)

学校側が用意する校長による推薦書とは、学校側が用意する書類です。

大学によってフォーマットは異なりますが、推薦理由を記載する仕様が一般的です。学習面や学校生活での行動、性格などが記載されています。

なお、推薦書は学校長の名前で提出されますが、具体的な評価については担任教諭が記入します。書類の作成に時間がかかるケースもあるので、学校側には早めに依頼しましょう。

自己推薦書(受験生が用意)

.png)

自己推薦書は受験生が自分で記入して用意する書類です。自分がどのような人間で、なぜ志望大学にふさわしいのかを伝えるために提出します。

大学によって差はありますが、指定の文字数は800~2,000字程度。指定された文字数の9割程度の長さで書けている必要があります。指定された文字数の中で、目的に沿った文章を作成することが大切です。

- 自分の人物像

- 志望大学にふさわしい理由

- 入学後の展望

上記の内容を含めることで、説得力のある自己推薦書に仕上げられます。具体的な書き方についても記事の中で解説するので参考にしてください。

学校推薦型選抜における自己推薦書の書き方

自己推薦書はやみくもに書いても高い評価にはつながりません。そこでここからは、学校推薦型選抜における自己推薦書の主な書き方を3つの手順に分けて解説します。

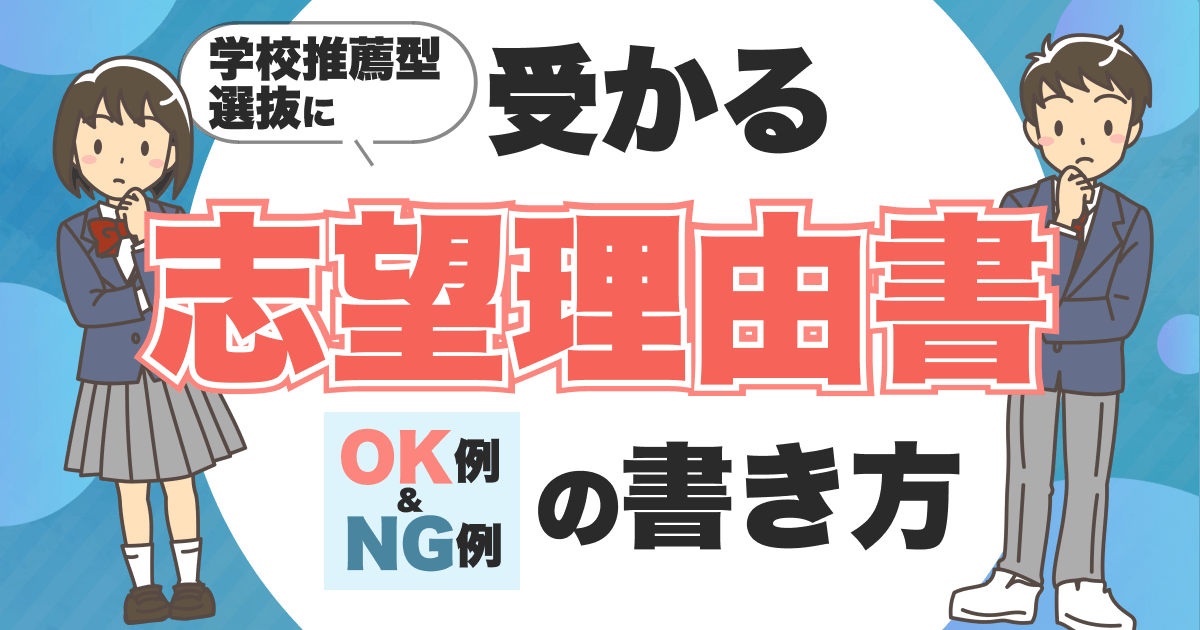

書く手順1.自己分析する

まずは自己分析から始めましょう。自己推薦書では、強みをいかにアピールできるかが重要です。そのためにも、自分のことを客観的に理解して表現する必要があります。

まずは自分の強みとなる部分を複数書き出してみましょう。次に、それぞれの強みの根拠となる経験を探します。

自己推薦書を書く際に、ただ強みを書くだけでは説得力がありません。書き出した強みを理由づける具体的なエピソードが不可欠です。

私は生徒会長の経験を通してリーダーシップを身につけました。より良い学校生活のために生徒会ができることを模索し、周りを巻き込みながら学校行事の運営に取り組んできたことが力になっています。

自分のアピールポイントになる強みを思いつく限り書き出してみましょう。

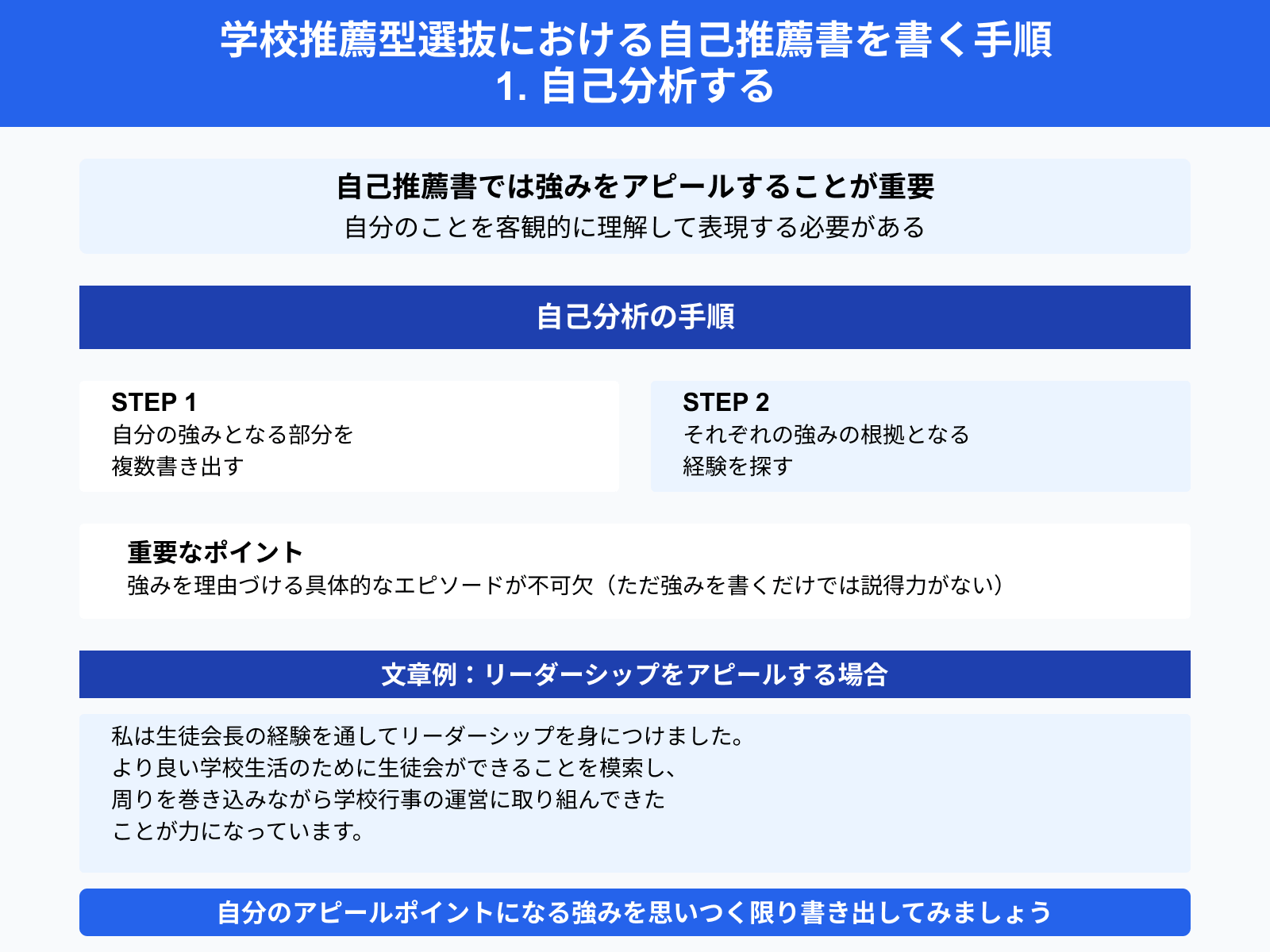

書く手順2.志望大学を調査する

次に、下記の方法で志望大学の特色を調査します。

- 大学のホームページやパンフレットの確認

- オープンキャンパスへの参加

- 在学生や卒業生に話を聞く

たとえば建学の精神や教育理念など、大学が独自に掲げている情報がわかっていると自己推薦書を書く際に役立ちます。特色を踏まえておくことで、大学側が求める人物像に沿った自己推薦書に仕上げることが可能です。

自己推薦書の例

| 志望大学が求める人物像 | 世界の多様な言語、文化について理解を深め、国際社会において活躍できる実践力を身につけた人材 |

| 志望大学が求める人物像に沿う記載例 | 貴学の英文学部は多彩な留学制度を設けており、異文化交流が盛んな教育プログラムが実践されているところに強く惹かれています。私は貴学で国籍や文化の壁を越えた幅広いコミュニケーションを取り、深い理解と発信力を磨きたいと考えています。 |

今はSNSやブログなどでリアルな学生の声を拾うことも可能です。さまざまな切り口から情報収集に取り組みましょう。

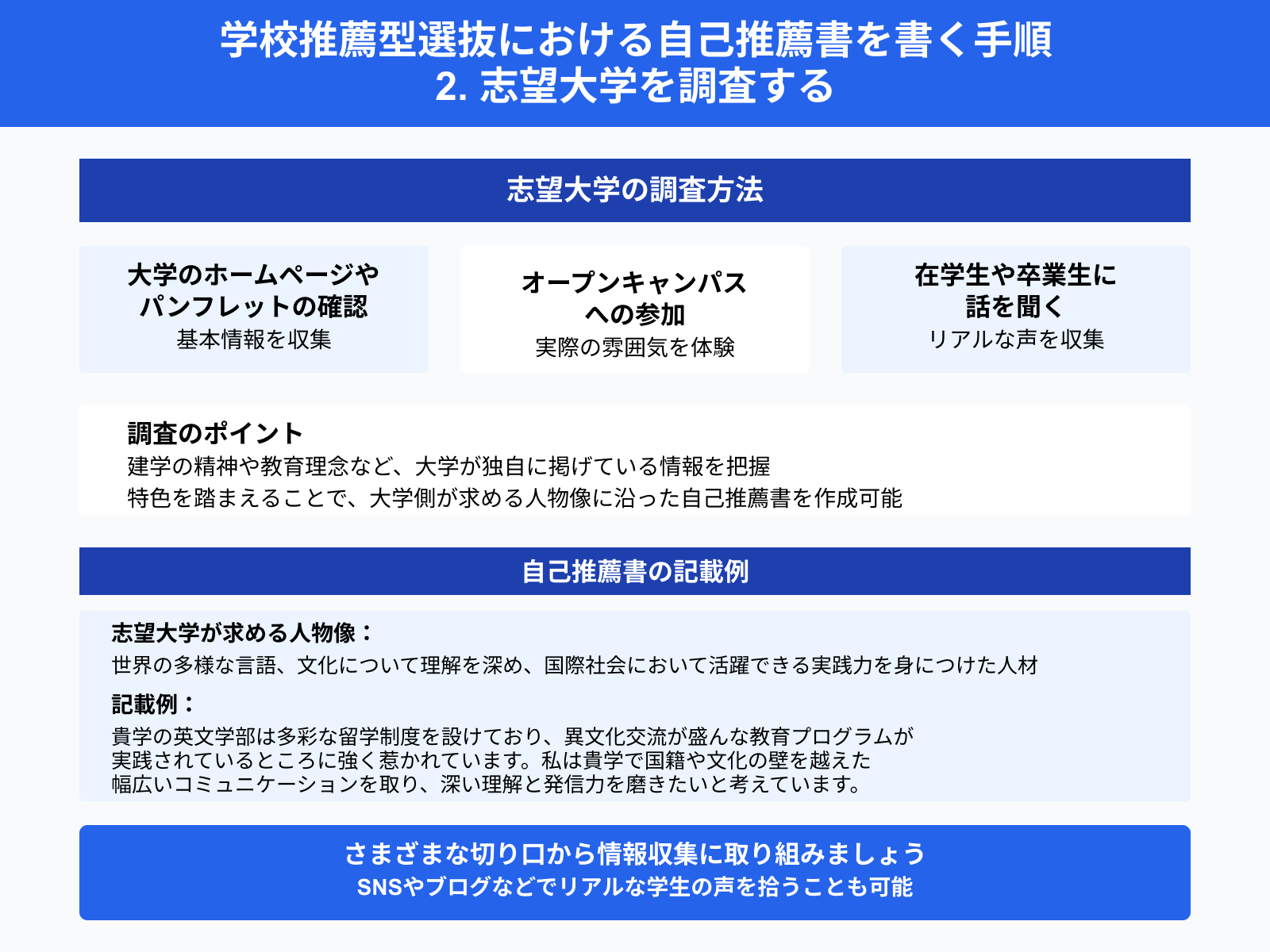

書く手順3.文章を構成する

自己分析・志望大学の調査を終えたら、いよいよ自己推薦書の文章構成を考えましょう。構成を考えるときには以下の流れを意識するのがおすすめです。例文も併せて紹介するのでぜひ参考にしてください。

論理的な文章構成の流れ

| 1.結論 | 私は、強みである「考え抜く力」を活かし、○○大学でより深く思考し、他者と対話できる人間へと成長したいと考えています。 |

| 2.具体例 (実体験のエピソード) | 高校2年のとき、現代文の授業で「言葉による誤解」についての評論を読んだことがきっかけで、「人はなぜ、同じ言葉を使っても分かり合えないことがあるのか」という問いに興味を持ちました。授業後も自分で関連書籍を読み、友人や先生と議論を重ねる中で、単に語彙の違いだけでなく、背景にある価値観や文化の違いが影響していることを学びました。この経験は、自分の考えを深めるだけでなく、他者の視点を尊重する大切さにも気づかせてくれました。 |

| 3.志望理由 | ○○大学での学びを通じて、私はより多角的に物事を捉える視点を養いたいと考えています。特に、異なる文化や歴史的背景を持つ文学作品に触れる中で、人間の思考や表現の奥深さを探究し、それを自分の言葉で伝える力を身につけたいです。 |

| 4.入学後の目標 | 私は将来、言語や文化の違いを理解し、他者に物事をわかりやすく伝えられる仕事に就きたいと考えています。そのためにも、今後も自分の問いを大切にしながら、粘り強く考え抜く力を伸ばし続けていきたいと思います。 |

結論ファーストの構成を意識して書くことで、論理的な説得力の強い自己推薦書に仕上げられます。また、志望理由だけで終わるのではなく、入学後の展望まで踏まえて書くことも大切なポイントです。

学校推薦型選抜で推薦書以外に必要な書類

学校推薦型選抜で必要な書類は、推薦書だけではありません。そこでここからは学校推薦型選抜で推薦書以外に必要な書類を2つ解説します。

調査書

調査書とは、高校での学業成績や学校生活について学校側が記載する書類です。

- 氏名、現住所、在籍学校名、入学年、卒業見込み年

- 各教科・科目の学習記録・成績

- 総合的な探求の時間の記録

- 出欠状況

- 特別活動の記録(学校行事など)

- 指導上参考になる諸事項(部活動や留学の経験など)

学校の成績以外にもホームルーム活動や生徒会活動での役割や、ボランティアや部活動などの課外活動についても記載されています。

学校推薦型選抜の調査書についてより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

志望理由書

志望理由書は、大学に入学したい理由を説明するための書類です。自己推薦書は大学に対して自分の強みを中心にアピールする書類のため、目的が異なります。

多くの大学では学校推薦型選抜の受験の際に自己推薦書と志望理由書の両方の提出を求められます。目的が混同すると似たような文章になってしまいがちです。

それぞれの書類で伝えるべきことを意識して作成するように心掛けましょう。

志望理由書の具体的な書き方を知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

この記事では学校推薦型選抜における推薦書の種類や自己推薦書の書き方を解説しました。

学校推薦型選抜は受験生から人気のある入試方式の一つです。志望大学への合格を勝ち取るためには入念に準備して臨む必要があります。特に自己推薦書は書き方次第でライバルに差をつけることも可能です。

今回紹介したポイントを押さえながら、論理的で印象に残る書類を作成しましょう。書きあげたら第三者に添削してもらえると、より質の高い書類に仕上げられるのでおすすめです。