この記事では学校推薦型選抜に落ちたらどうすればいいのか、不合格後に志望校を目指す3つの方法を解説します。

「学校推薦型選抜に落ちたらどうすればいいんだろう?」

「落ちた後でも他の推薦や一般選抜で志望校を目指せるのかな?」

学校推薦型選抜で志望校への合格を目指しているものの「もし落ちてしまったら…」と不安な人は多いですよね。

学校推薦型選抜は比較的早い時期に実施されるため、落ちた後でも別の入試で志望校を目指せます。あらかじめ「落ちた後の選択肢」を知っておくことで、安心して受験に臨めるわけです。

そこで本記事では、学校推薦型選抜に落ちた後で志望校合格を目指す方法を解説します。大前提として、落ちないための対策法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜に落ちても志望校は目指せる

- 公募推薦・総合型選抜・一般選抜で志望校を再受験できる

- 落ちないためにはアドミッションポリシーを把握しておく

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

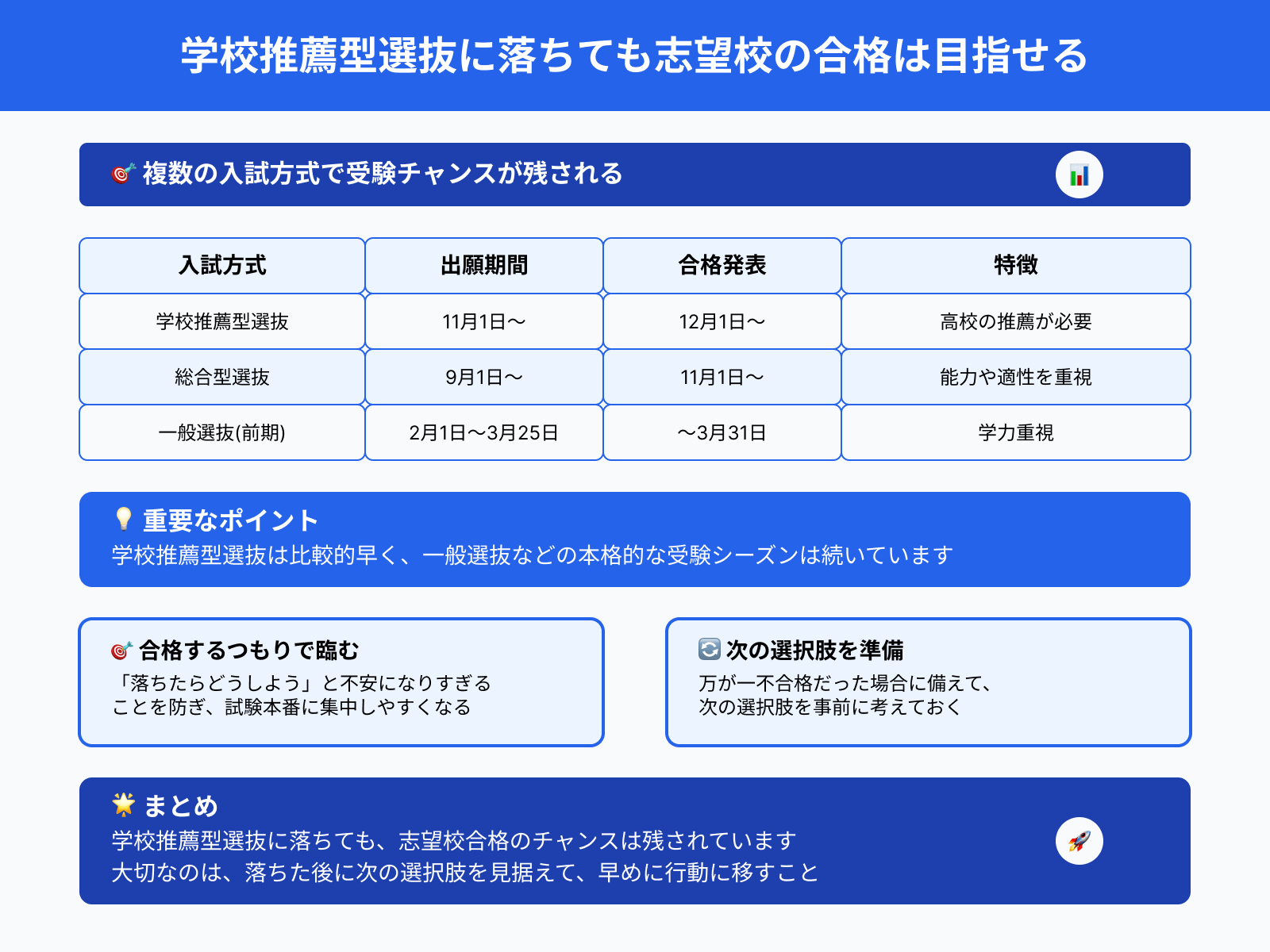

学校推薦型選抜に落ちても志望校の合格は目指せる

冒頭で述べたとおり、万が一学校推薦型選抜に落ちたとしても、志望校への合格は狙えます。

次のように大学受験には複数の入試方式があるため、学校推薦型選抜に落ちた後でも受験のチャンスが残されているからです。

| 入試方式 | 出願期間 | 合格発表 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 学校推薦型選抜 | 11月1日~ | 12月1日~ | 高校の推薦が必要 |

| 総合型選抜 | 9月1日~ | 11月1日~ | 能力や適性を重視 |

| 一般選抜(前期) | 2月1日~3月25日 | ~3月31日 | 学力重視 |

実施時期を見ても、学校推薦型選抜は比較的早く、一般選抜などの本格的な受験シーズンは続いています。

学校推薦型選抜を受ける際は「合格するつもりで臨む」姿勢が何より大切です。しかし、万が一不合格だった場合に備えて、次の選択肢を事前に考えておくことも欠かせません。

「落ちたらどうしよう」と不安になりすぎることを防ぐことができ、試験本番にも集中しやすくなるからです。不合格だった場合も、気持ちを切り替えて次の入試に向けた準備を始められます。

学校推薦型選抜に落ちたとしても、志望校合格のチャンスは残されています。大切なのは、落ちた後に次の選択肢を見据えて、早めに行動に移すことです。

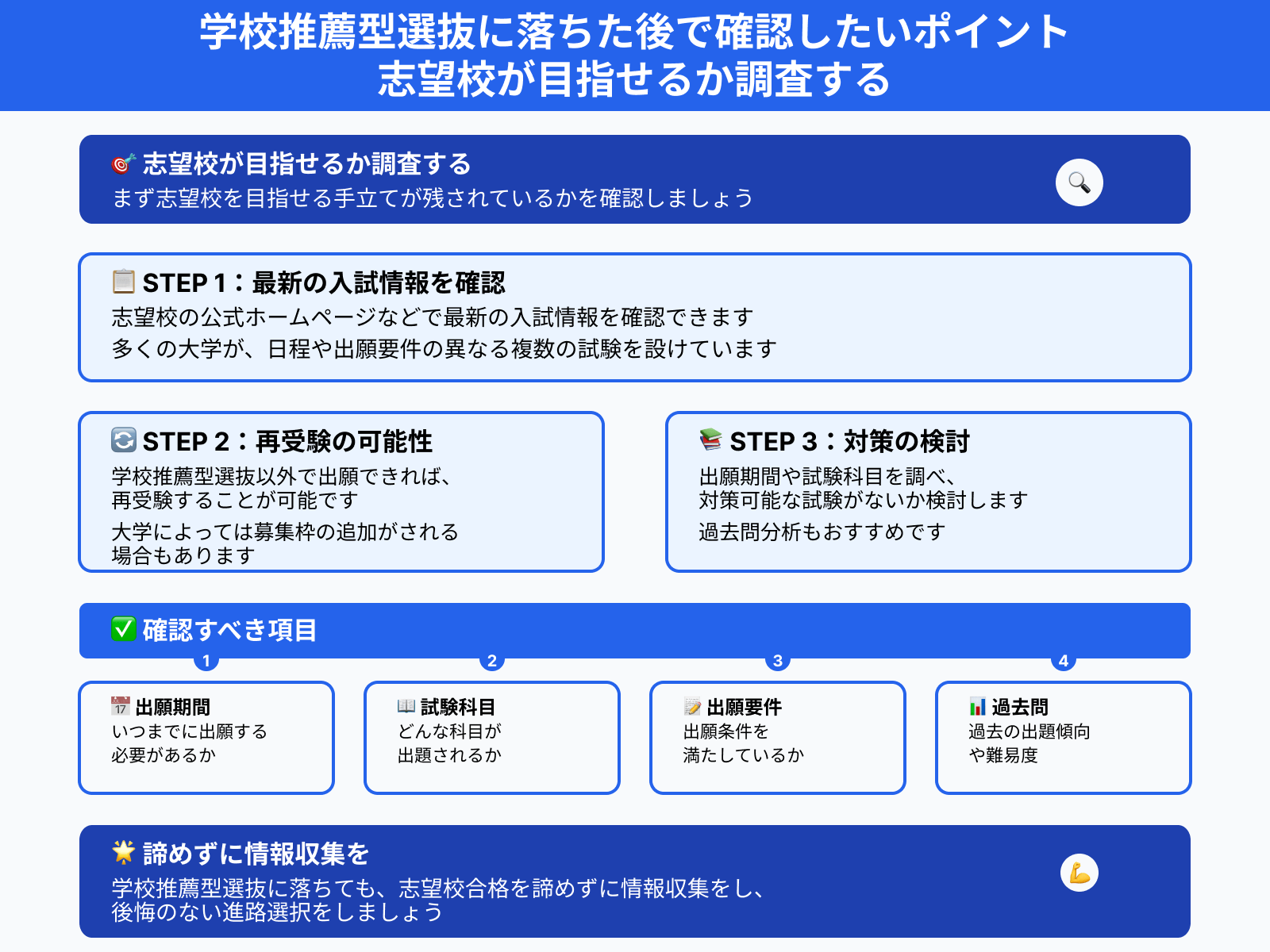

学校推薦型選抜に落ちた後で確認したいポイント

ここからは学校推薦型選抜に落ちた後で確認しておきたいポイントを、2つにまとめて解説します。

学校推薦型選抜に落ちた後で志望校合格を目指すポイントを抑えておくことで、選択肢を正しく見極められます。次の試験に向けた適切な対策が立てられます。

逆に、確認しないまま手探りで進んでしまうと、出願条件の見落としや、また落ちる恐れがあります。

志望校が目指せるか調査する

学校推薦型選抜に落ちたら、まず志望校を目指せる手立てが残されているかを確認しましょう。志望校の公式ホームページなどで最新の入試情報を確認できます。

多くの大学が、日程や出願要件の異なる複数の試験を設けています。学校推薦型選抜以外で出願できれば、再受験することが可能です。

大学によっては募集枠の追加がされる場合もあります。出願期間や試験科目を調べ、対策可能な試験がないか検討します。過去問分析もおすすめです。

学校推薦型選抜に落ちても、志望校合格を諦めずに情報収集をし、後悔のない進路選択をしましょう。

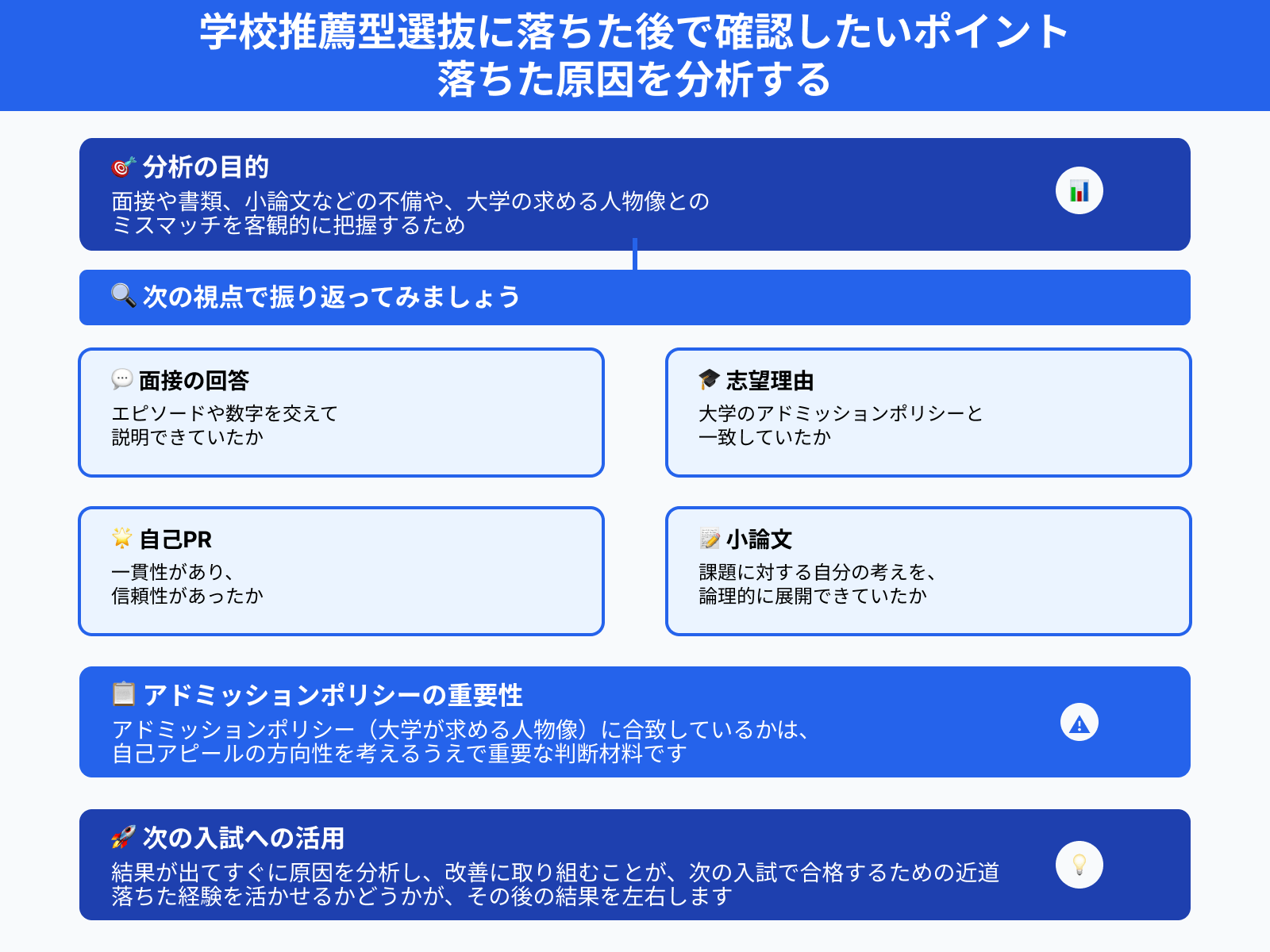

落ちた原因を分析する

落ちた原因を分析することも、落ちた後に確認したいポイントです。面接や書類、小論文などの不備や、大学の求める人物像とのミスマッチを客観的に把握できるからです。

たとえば、次の視点で振り返ってみましょう。

- 面接の回答にエピソードや数字を交えて説明できていたか

- 志望理由が大学のアドミッションポリシーと一致していたか

- 自己PRに一貫性があり、信頼性があったか

- 小論文で課題に対する自分の考えを、論理的に展開できていたか

上記の視点を一つずつ確認することで、自分に足りなかった部分が明確になります。

特にアドミッションポリシーに合致しているかは、自己アピールの方向性を考えるうえで重要な判断材料です。アドミッションポリシーとは、大学が求める人物像のことです。

結果が出てすぐに原因を分析し、改善に取り組むことが、次の入試で合格するための近道になります。落ちた経験を活かせるかどうかが、その後の結果を左右するといえます。

学校推薦型選抜に落ちた後で志望校を目指す3つの方法

ここからは学校推薦型選抜に落ちた後で志望校を目指す方法を、3つにまとめて紹介します。

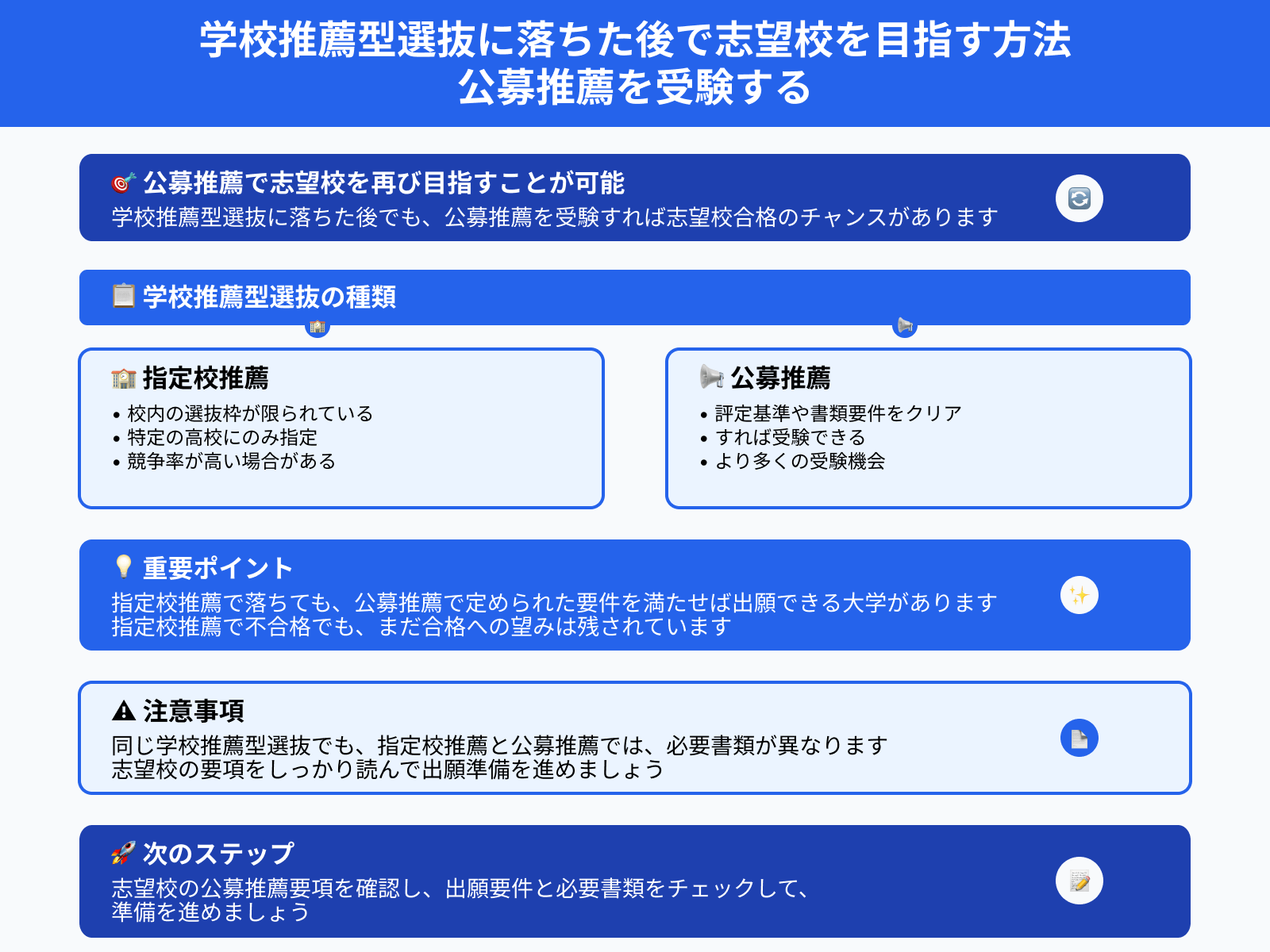

公募推薦を受験する

学校推薦型選抜に落ちた後でも、公募推薦を受験すれば志望校を再び目指すことが可能です。

学校推薦型選抜には「指定校推薦」と「公募推薦」の2つがあります。ここで紹介する公募推薦は、指定校推薦で不合格だった場合にも志望校を目指せる学校推薦型選抜の1つです。

指定校推薦で落ちても、公募推薦で定められた要件を満たせば出願できる大学があります。また、指定校推薦は校内の選抜枠が限られていることが多いです。しかし公募推薦は評定基準や書類要件をクリアすれば受験できるのです。

そのため、指定校推薦で不合格でも、まだ合格への望みは残されています。しかし、同じ学校推薦型選抜でも、指定校推薦と公募推薦では、必要書類が異なります。志望校の要項をしっかり読んで出願準備を進めましょう。

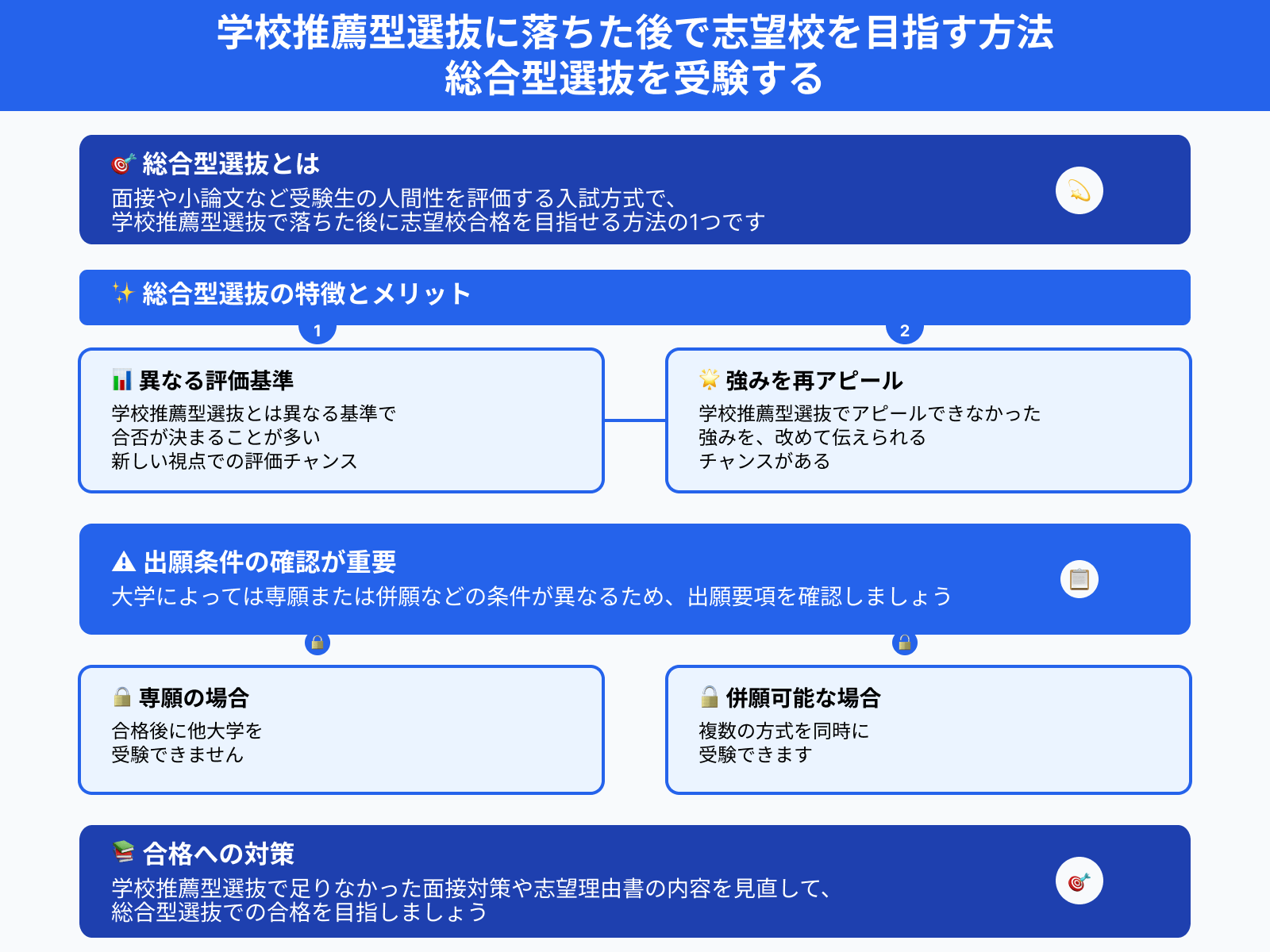

総合型選抜を受験する

総合型選抜も、学校推薦型選抜で落ちた後に志望校合格を目指せる方法の1つです。総合型選抜は面接や小論文など受験生の人間性を評価する入試方式です。

学校推薦型選抜とは異なる基準で合否が決まることも多いです。そのため、学校推薦型選抜の試験ではアピールできなかった強みを、改めて伝えられるチャンスがあります。

ただし、大学によっては専願または併願などの条件が異なるため、出願要項を確認しましょう。専願の場合は合格後に他大学を受験できません。しかし、併願可能な大学なら複数の方式を同時に受験できます。

学校推薦型選抜で足りなかった面接対策や志望理由書の内容を見直して、総合型選抜での合格を目指しましょう。

総合型選抜の特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

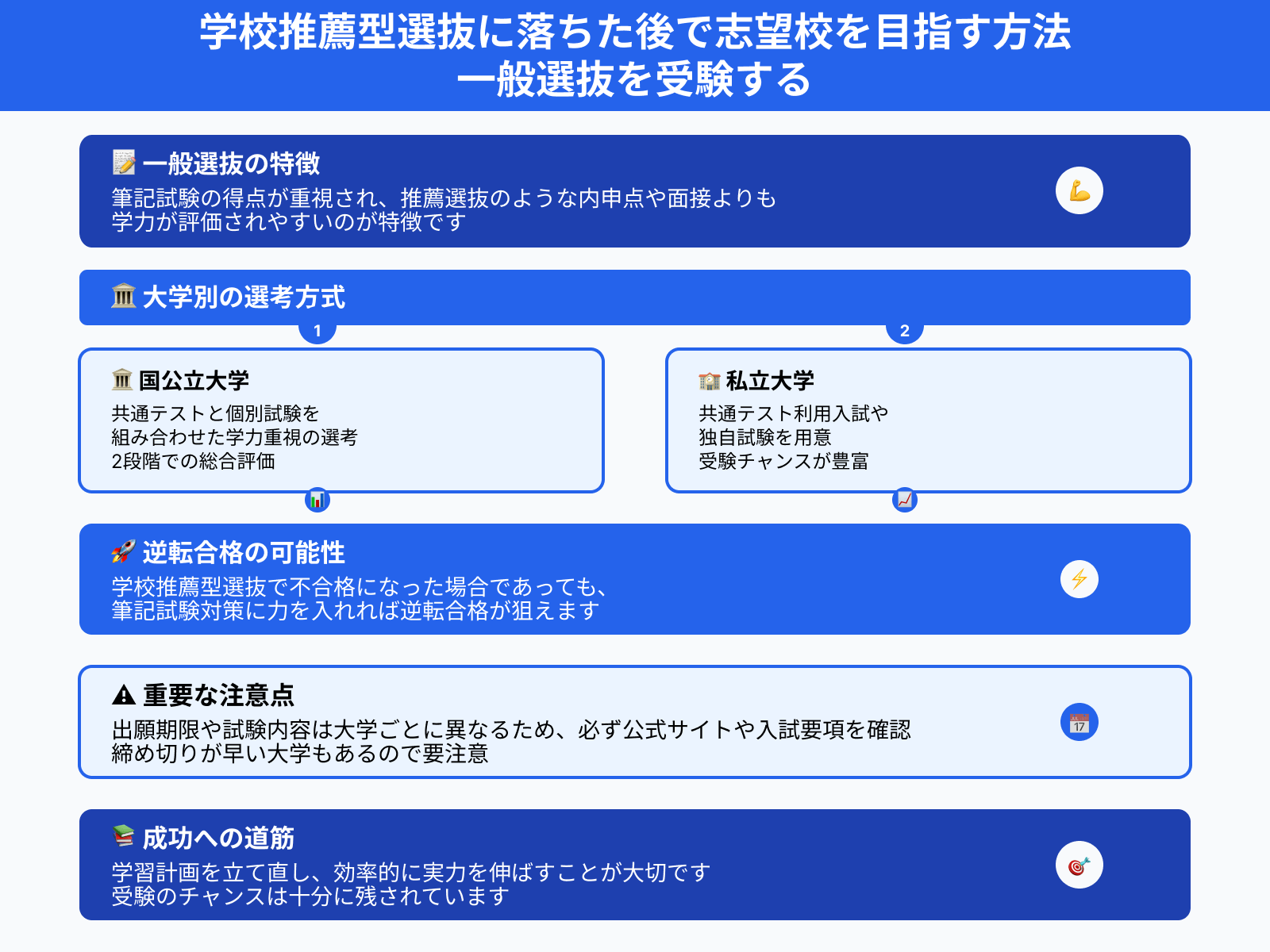

一般選抜を受験する

学校推薦型選抜で落ちても、一般選抜で志望校合格を目指せます。一般選抜は筆記試験の得点が重視されます。そのため、推薦選抜のような内申点や面接よりも学力が評価されやすいのが特徴です。

国公立大学では、共通テストと個別試験を組み合わせた学力重視の選考を行っています。私立大学でも共通テスト利用入試や独自試験を用意する場合があり、受験のチャンスは十分に残されています。

学校推薦型選抜で不合格になった場合であっても、筆記試験対策に力を入れれば逆転合格が狙えるのです。ただし、出願期限や試験内容は大学ごとに異なるため、必ず公式サイトや入試要項を確認しましょう。

締め切りが早い大学もあるので、学習計画を立て直し、効率的に実力を伸ばすことが大切です。

学校推薦型選抜は落ちやすい試験なのか

「推薦だから簡単」と思われがちな学校推薦型選抜ですが、必ずしも合格しやすい試験とは限りません。

指定校推薦はほぼ100%合格できます。しかし、公募推薦は大学や学部によって難易度に大きな差があります。実際に上智大学理工学部では、指定校推薦の合格率は99.4%なのに対して、学校推薦型選抜は42.9%と狭き門です。

評定を満たして出願条件を満たしていても、面接や書類でアピールできないと不合格になるのです。さらに、人気学部では志望者が多くなるため、倍率が高くなるのも事実です。

「推薦は受かって当然」と考えるのは危険で、適切な対策が不可欠といえます。

参考:25年度 入学試験データ

学校推薦型選抜に落ちる確率をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜に落ちないための対策法

前述したとおり、学校推薦型選抜は決して簡単な試験ではありません。

そこでここからは、学校推薦型選抜に落ちないための対策法を、3つにまとめて紹介します。

上記を含め、学校推薦型選抜の対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

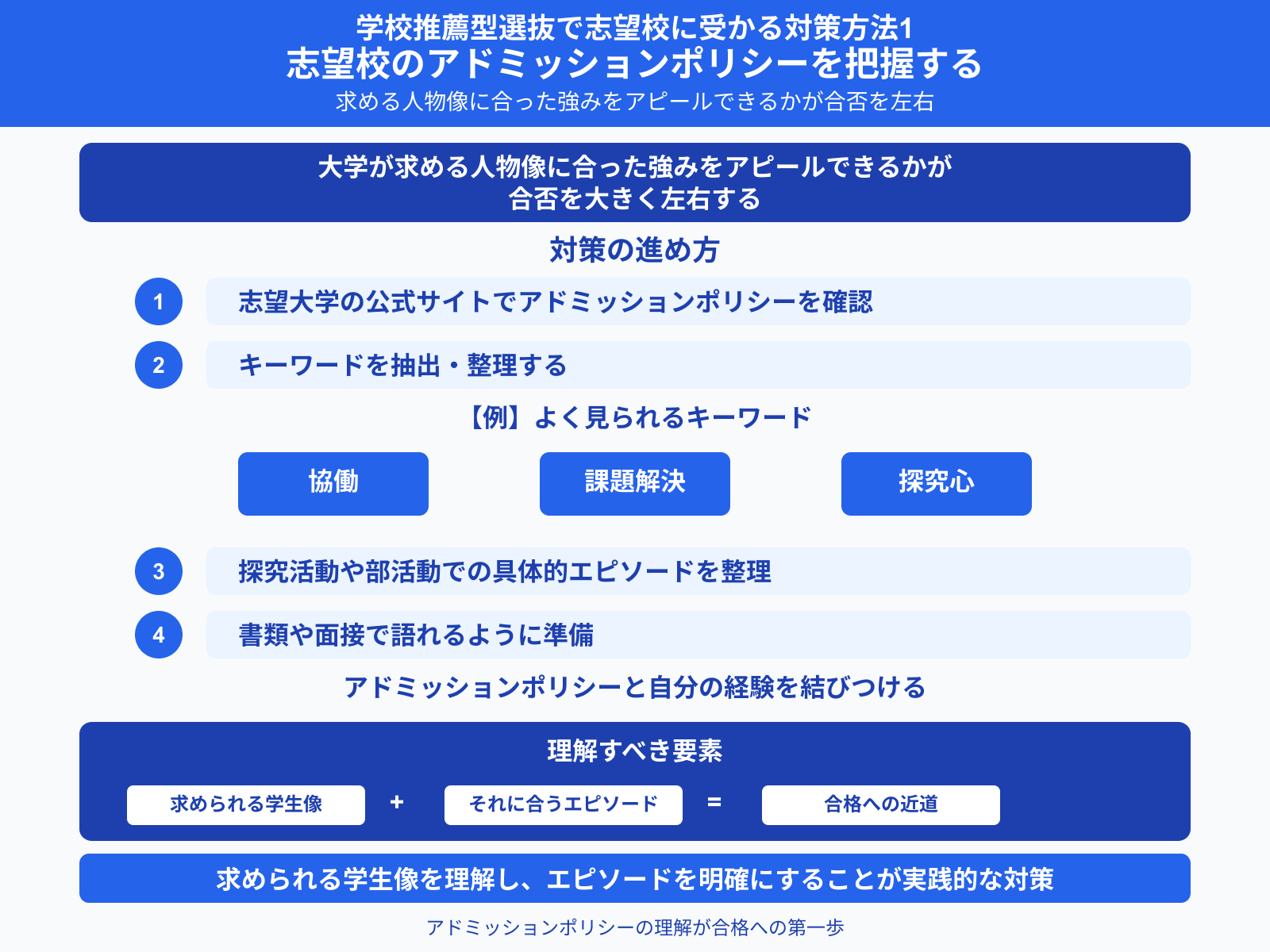

志望校のアドミッションポリシーを把握する

学校推薦型選抜で合格するうえで、志望校のアドミッションポリシーを把握する上で欠かせない対策です。

大学側が求める人物像に合致した自己PRや志望理由を提示できなければ、評価されにくいからです。

大学の公式サイトで「求める人物像」を確認し、自分の経験といかに結び付けられるかを考えましょう。例えば内容別に、以下のようにアピールできます。

- 探究心を重視:研究や発表の実績

- チームワークを重視:部活動で協力し合ったエピソード

学部によって重視点が違う場合もあるので、前もって情報を整理することが大切です。自分の強みと大学の方針を合致させることで志望理由を具体的に示せるため、落ちにくいです。

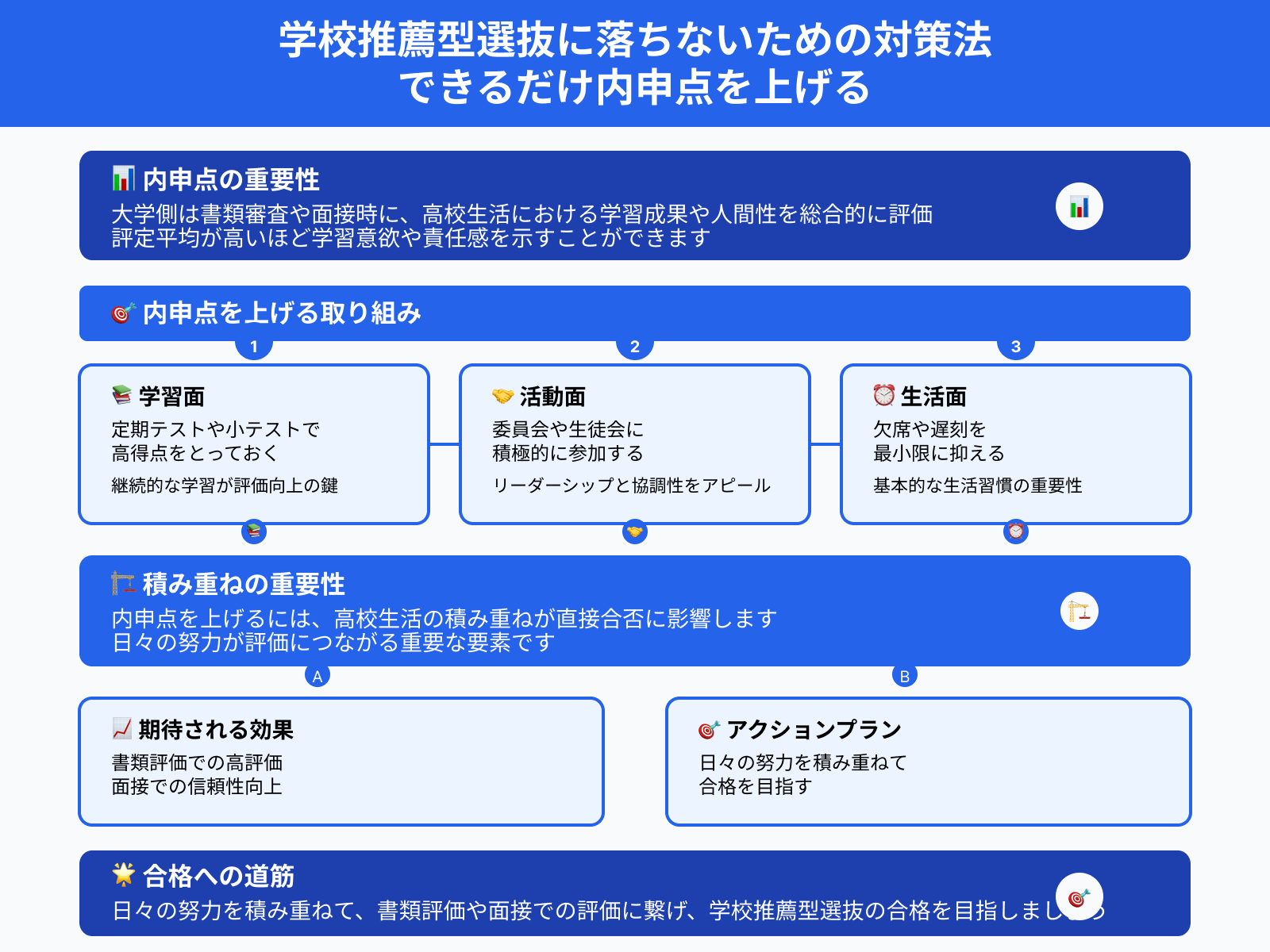

できるだけ内申点を上げる

できるだけ内申点を上げることは、学校推薦型選抜での合格を狙ううえで重要です。

大学側は書類審査や面接時に、高校生活における学習成果や人間性を総合的に評価するためです。評定平均が高いほど学習意欲や責任感を示すことができます。

下記のような取り組みで内申点を上げることができます。

- 定期テストや小テストで高得点をとっておく

- 委員会や生徒会に積極的に参加する

- 欠席や遅刻を最小限に抑える

内申点を上げるには、高校生活の積み重ねが直接合否に影響します。日々の努力を積み重ねて、書類評価や面接での評価に繋げて、学校推薦型選抜の合格を目指しましょう。

学校推薦型選抜の合格に必要な評定平均の目安をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

欠席日数が学校推薦型選抜の合否に与える影響を詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

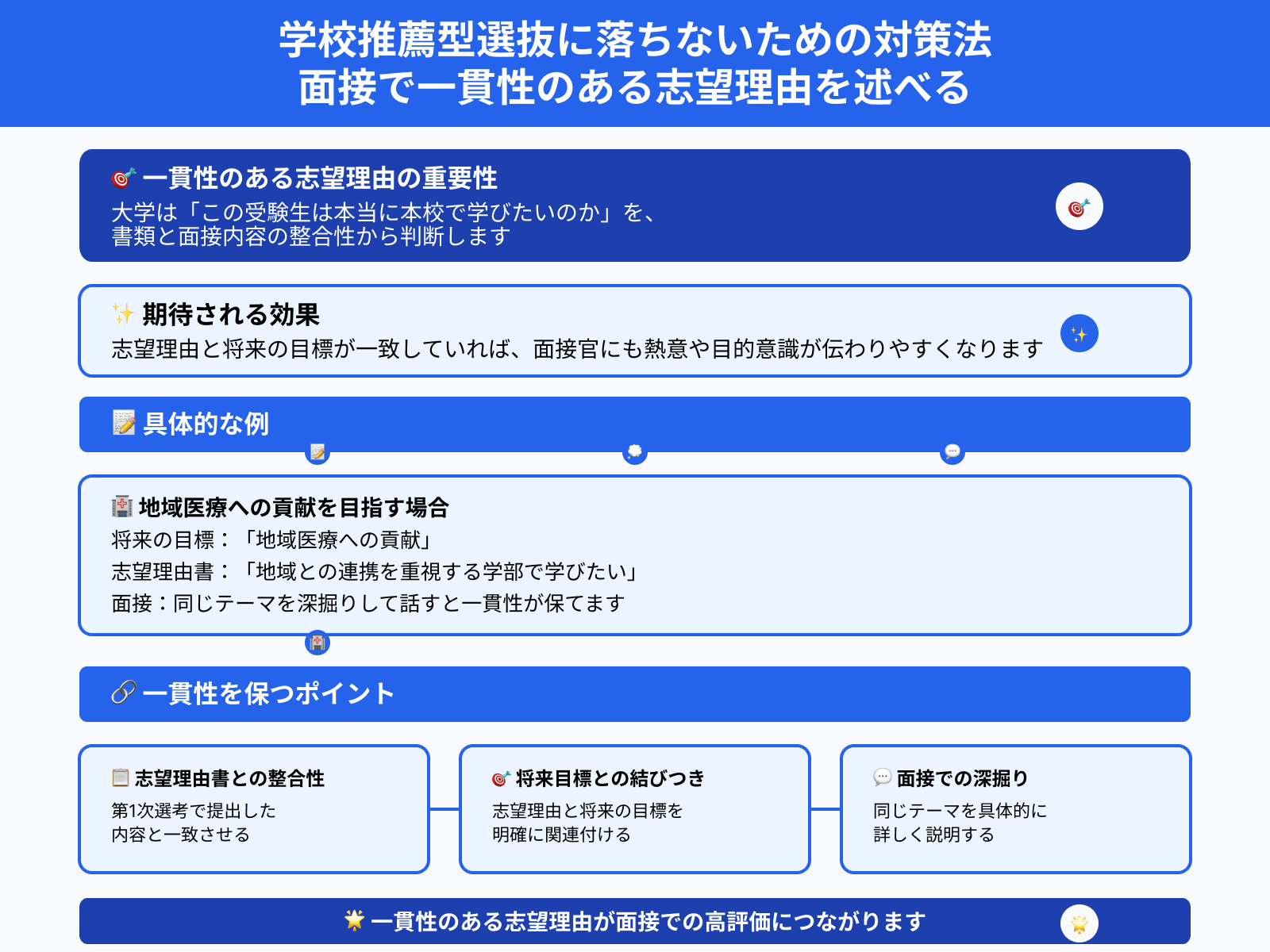

面接で一貫性のある志望理由を述べる

学校推薦型選抜に合格するためには、面接で一貫性のある志望理由を述べることが大切です。

大学は「この受験生は本当に本校で学びたいのか」を、書類と面接内容の整合性から判断するからです。志望理由と将来の目標が一致していれば、面接官にも熱意や目的意識が伝わりやすくなります。

将来の目標が「地域医療への貢献」であれば、志望理由書でも「地域との連携を重視する学部で学びたい」と述べましょう。面接でも同じテーマを深掘りして話すと一貫性が保てます。

志望理由と将来の目標を結びつけ、志望理由書との整合性を保つことが、面接での高評価につながるのです。

学校推薦型選抜では、ほとんどの場合第1次選考で志望理由書を通して大学に志望理由を伝えます。志望理由書の書き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜における面接試験の特徴や対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

学校推薦型選抜に落ちても志望校合格を目指す方法として、次の3つの入試方式での受験が挙げられます。

- 公募推薦

- 総合型選抜

- 一般選抜

一度落ちたからといって、合格への道が閉ざされるわけではありません。不合格になった後に合格を目指す方法で備えつつ、まずは学校推薦型選抜での合格に向けて対策しましょう。