この記事では重要性やOK・NG例も交え、学校推薦型選抜に受かる志望理由書の書き方を解説します。

「学校推薦型選抜の志望理由書にはどんなことを書けばいいんだろう?」

「志望理由ってどのくらい具体的に書けばいいのかな…文字数が決まってたら上手くまとめられる自信ないな…」

「学校推薦型選抜では志望理由書を提出する必要がある」と理解はしているものの、どんなふうに書けばいいのか、具体的なイメージが湧かない人は多いですよね。

学校推薦型選抜における志望理由書は、合否を左右する重要書類です。そのため、書き方のポイントやNGワードを把握していなければ、せっかくの熱意が伝わりにくくなります。

そこで本記事ではOK・NG例も交え、学校推薦型選抜における志望理由書の書き方をわかりやすく解説します。志望理由書の重要性や必須の記載事項も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜において志望理由書は重要

- 合格を目指す志望理由書の要点を紹介

- OK・NG例とともに具体的に学べる

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

学校推薦型選抜の志望理由書とは?

志望理由書とは、大学を志望する理由や学習意欲・将来の目標などを具体的に記載する書類です。

大学側は志望理由書をもとに、受験生が大学でどのような学びを実現しようとしているのかを評価します。志望動機が学部・学科の方向性と合っているかも、志望理由書を通して判断しているのです。

例えば、学習院大学・法学部の公募制推薦では指定の様式に基づき、志望理由書へ次の項目を記入します。

- 志望動機

- 受験生が学科での学びに合っていると思う理由

- 志望学科での学びが受験生に対して持つ意味

学校推薦型選抜における志望理由書は志望動機を明確にし、志望校が求める人材と合致していることを示す書類です。大学推薦入試の合否に大きく影響するため、じっくりと作り上げましょう。

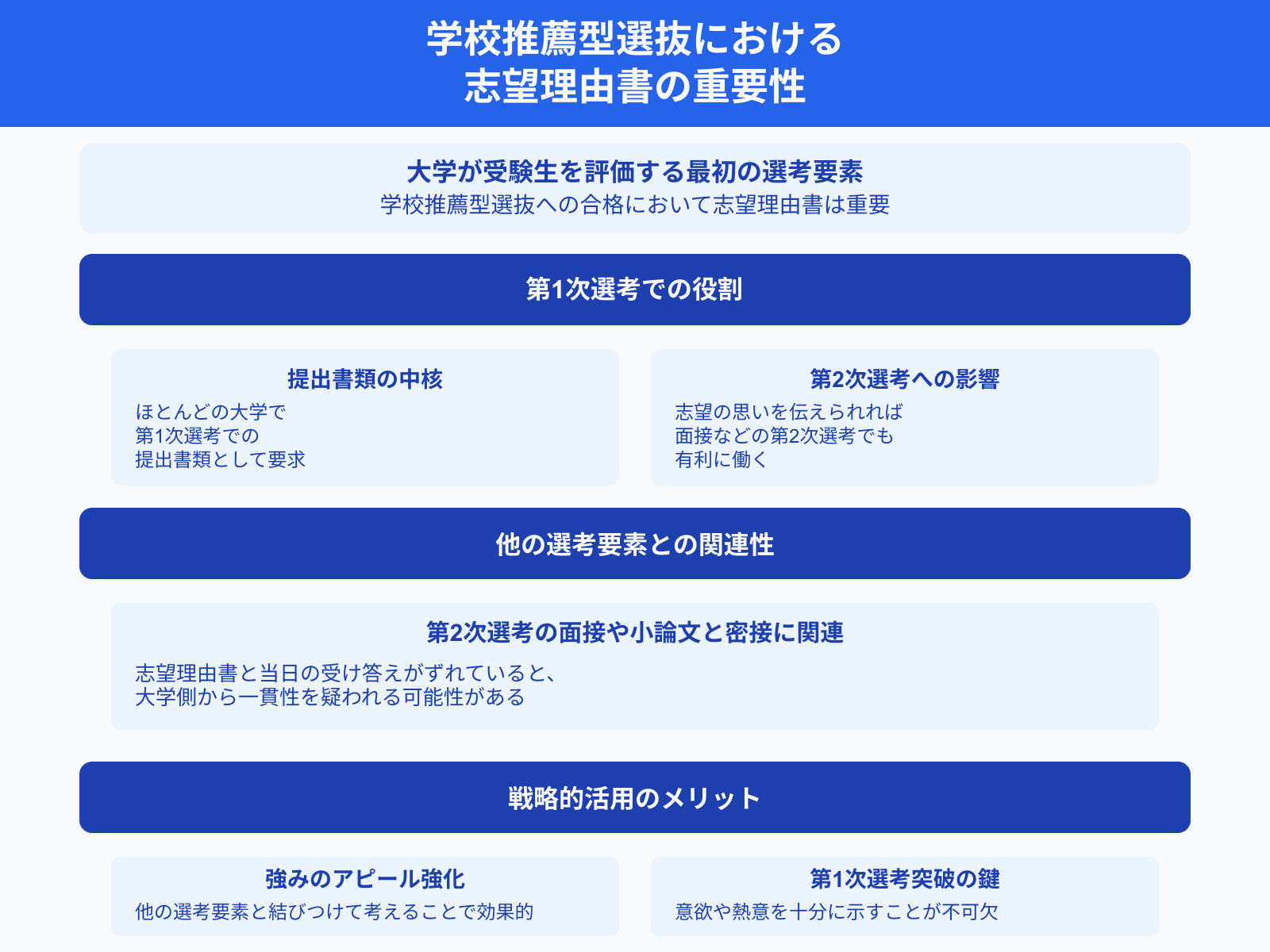

学校推薦型選抜における志望理由書の重要性

大学が受験生を評価する最初の選考要素となる点で、学校推薦型選抜への合格に志望理由書は重要です。

ほとんどの大学では第1次選考での提出書類として、志望理由書を求めています。志望理由書で志望の思いを伝えられれば、面接などの第2次選考でも有利に働くでしょう。

志望理由書の内容は、第2次選考の面接や小論文と密接に関連づけられることがあります。志望理由書と当日の受け答えがずれていると、大学側から一貫性を疑われかねません。

志望理由書とほかの選考要素を結びつけて考えることで、自分の強みをさらにアピールしやすくなります。

意欲や熱意を十分に示せないまま志望理由書を提出してしまうと、第1次選考で通過できません。第1次選考を突破するためにも、志望理由書は重要書類なのです。

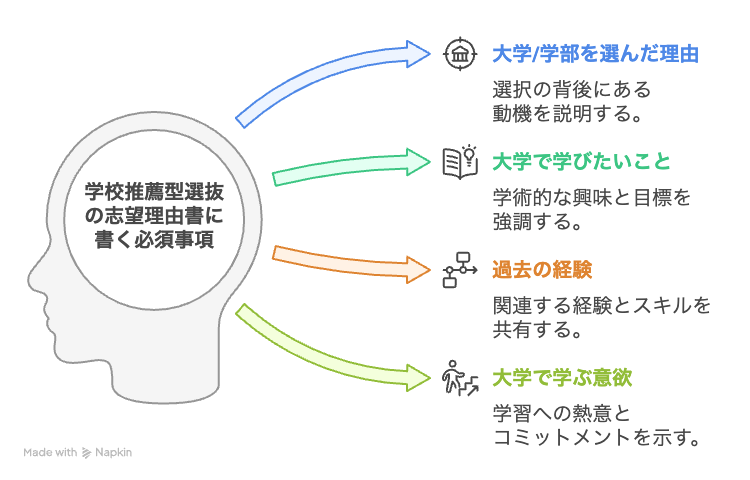

学校推薦型選抜の志望理由書に書く必須事項

ここからは学校推薦型選抜の志望理由書に書く必須事項を、4つにまとめて解説します。

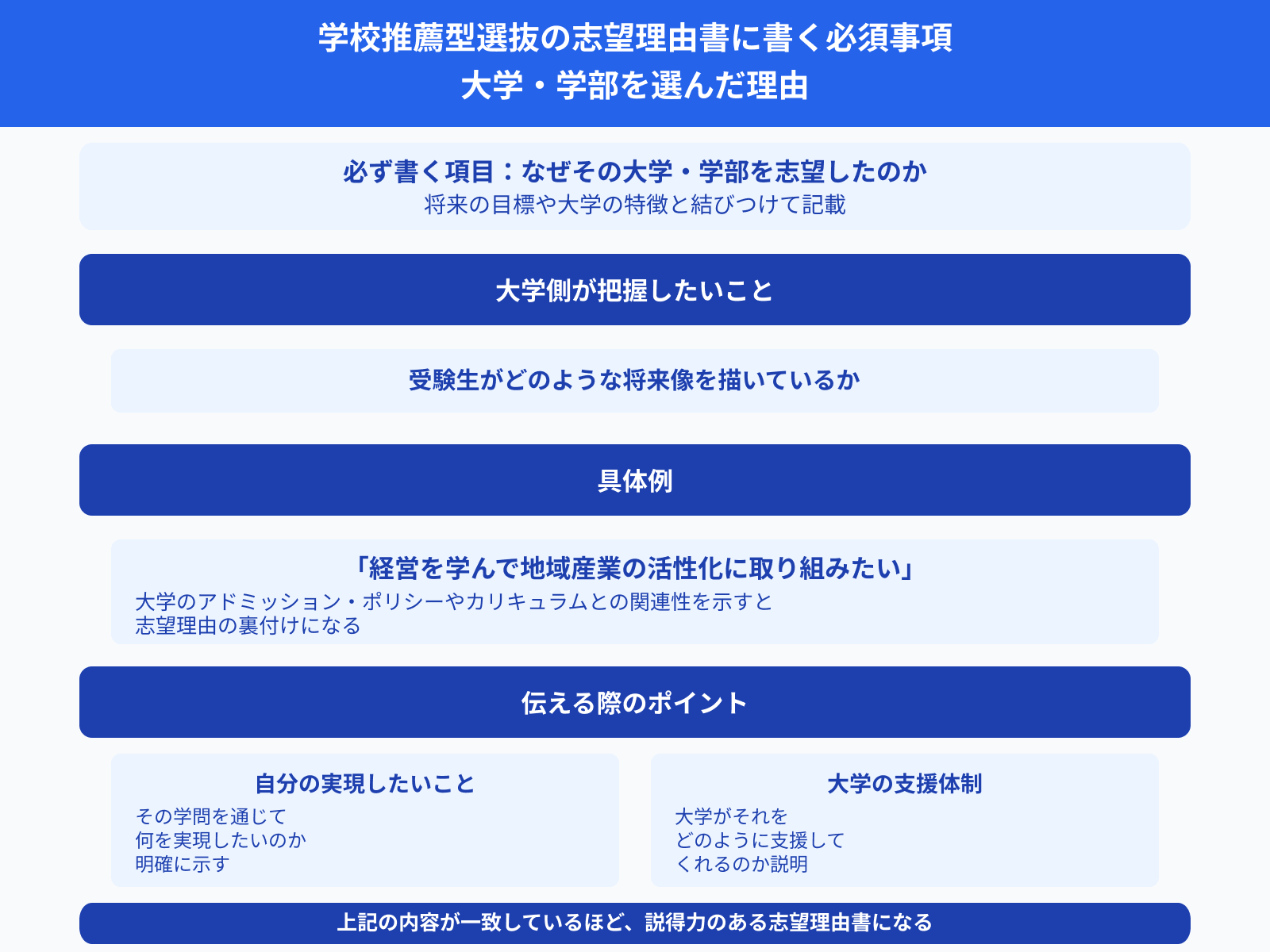

大学・学部を選んだ理由

大学・学部を選んだ理由は、学校推薦型選抜の志望理由書で必ず書く項目です。なぜその大学・学部を志望したのか、将来の目標や大学の特徴と結びつけて書きます。

志望理由を書いておくことによって、大学側は受験生がどのような将来像を描いているか把握できるからです。

たとえば「経営を学んで地域産業の活性化に取り組みたい」といった具体例を示すことが大切です。大学のアドミッション・ポリシーやカリキュラムとの関連性を示すと、志望理由の裏付けになります。アドミッション・ポリシーとは、大学が求める学生像のことを指します。

大学・学部を選んだ理由は、次のことを結びつけて伝えることがポイントです。

- 自分がその学問を通じて何を実現したいのか

- 大学がそれをどのように支援してくれるのか

上記の内容が一致しているほど、説得力のある志望理由書になります。

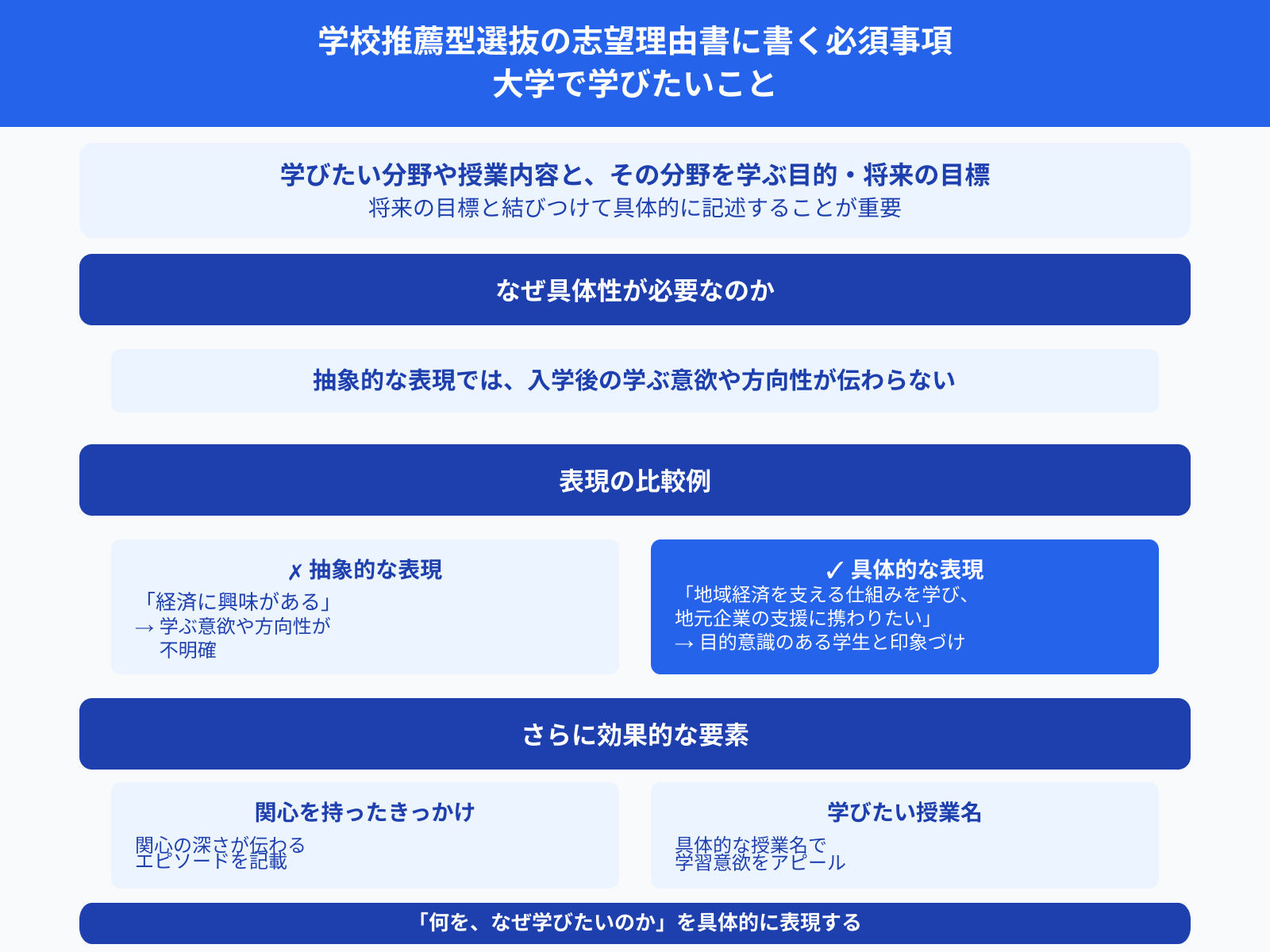

大学で学びたいこと

志望理由書には、大学で学びたいことを書きましょう。学びたい分野や授業内容と、その分野を学ぶ目的・将来の目標を具体的に記述します。そして、将来の目標と結びつけて具体的に記述することが重要です。

単に「経済に興味がある」という抽象的な表現では、入学後の学ぶ意欲や方向性が伝わらないからです。

「地域経済を支える仕組みを学び、地元企業の支援に携わりたい」のように、学びたい内容と社会とのつながりを示すことで、目的意識のある学生だと印象づけられます。さらに、関心を持ったきっかけや、学びたい授業名を記載しましょう。関心の深さや学習意欲も伝わります。

大学推薦入試の志望理由書では「何を、なぜ学びたいのか」を具体的に表現しましょう。

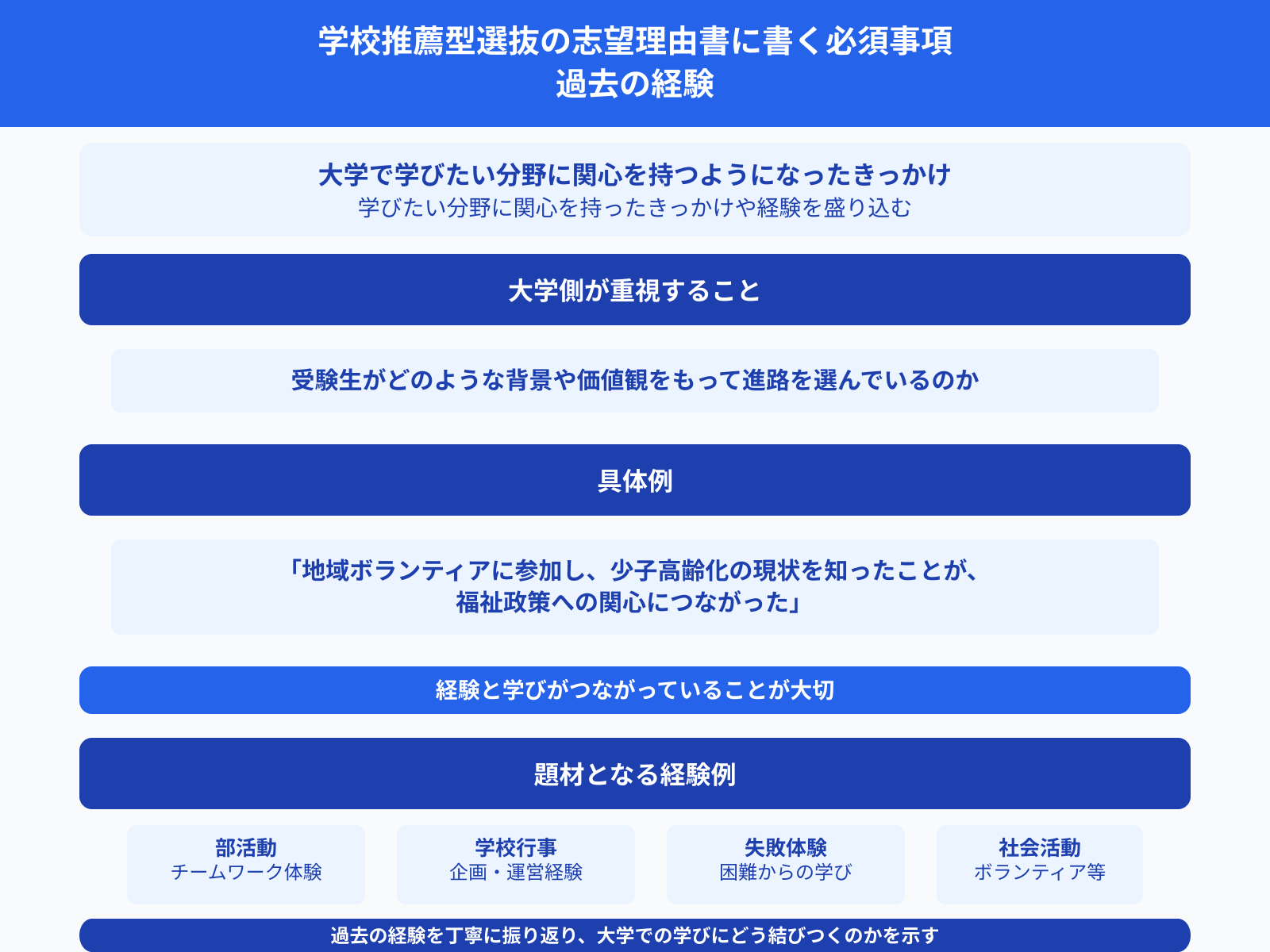

過去の経験

志望理由書には、大学で学びたい分野に関心を持つようになったきっかけを書きましょう。学びたい分野に関心を持ったきっかけや経験を盛り込みます。

受験生がどのような背景や価値観をもって進路を選んでいるのかを、大学側は重視しています。

「地域ボランティアに参加し、少子高齢化の現状を知ったことが、福祉政策への関心につながった」など、経験と学びがつながっていることが大切です。部活動や学校行事、失敗から得た学びも題材になります。

過去の経験を丁寧に振り返り、大学での学びにどう結びつくのかを示しましょう。

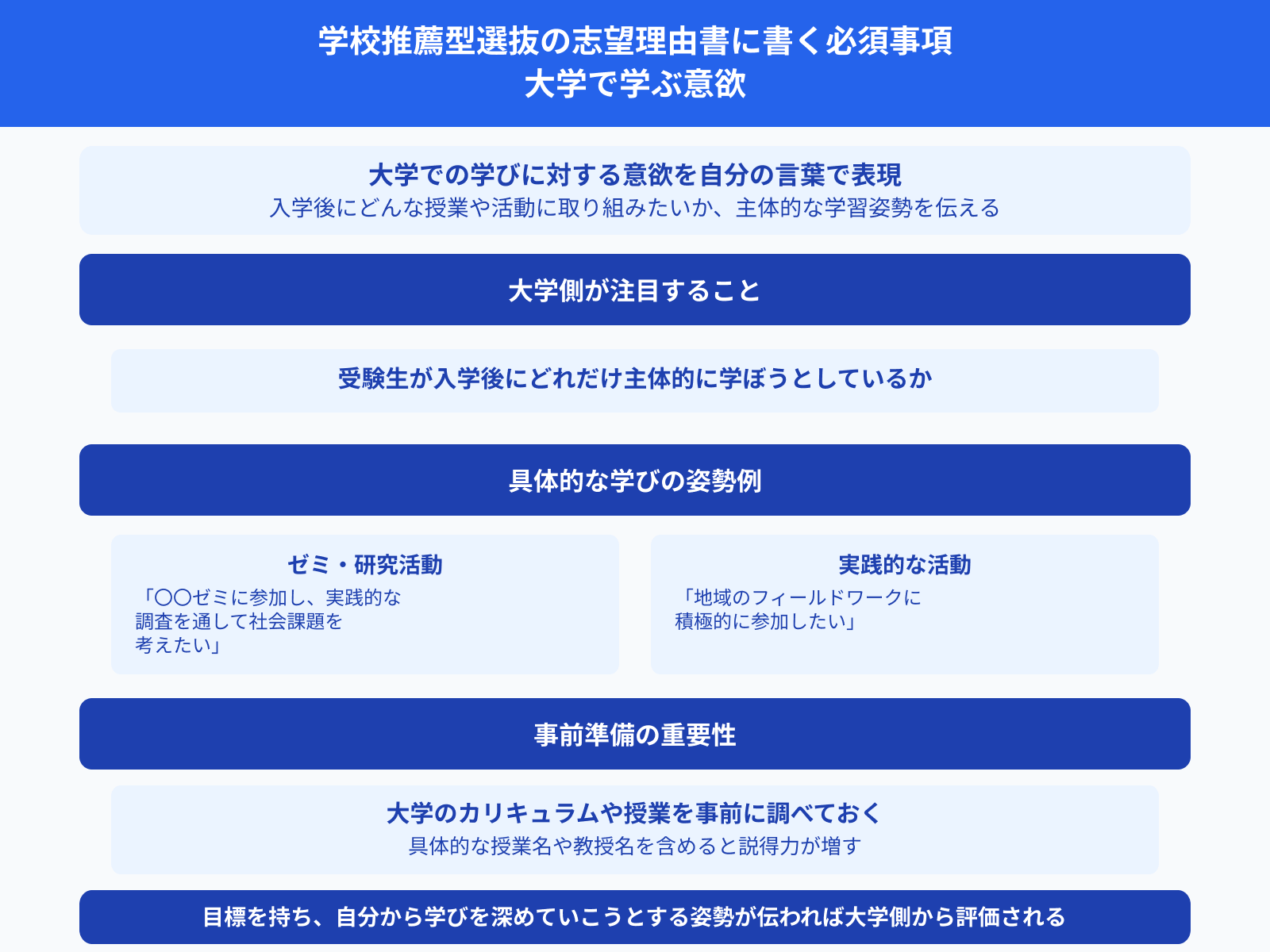

大学で学ぶ意欲

志望理由書では、大学での学びに対する意欲を自分の言葉で表現することが大切です。入学後にどんな授業や活動に取り組みたいか、主体的な学習姿勢を伝えます。

受験生が入学後にどれだけ主体的に学ぼうとしているかを、大学側は見ています。

「〇〇ゼミに参加し、実践的な調査を通して社会課題を考えたい」「地域のフィールドワークに積極的に参加したい」など、具体的な学びの姿勢を示しましょう。事前に大学のカリキュラムや授業を調べておくことも重要です。

目標を持ち、自分から学びを深めていこうとする姿勢が伝われば、大学側から評価されます。

学校推薦型選抜における志望理由書の書き方

ここからは次のトピック別で、学校推薦型選抜における志望理由書の書き方を解説します。

OK例

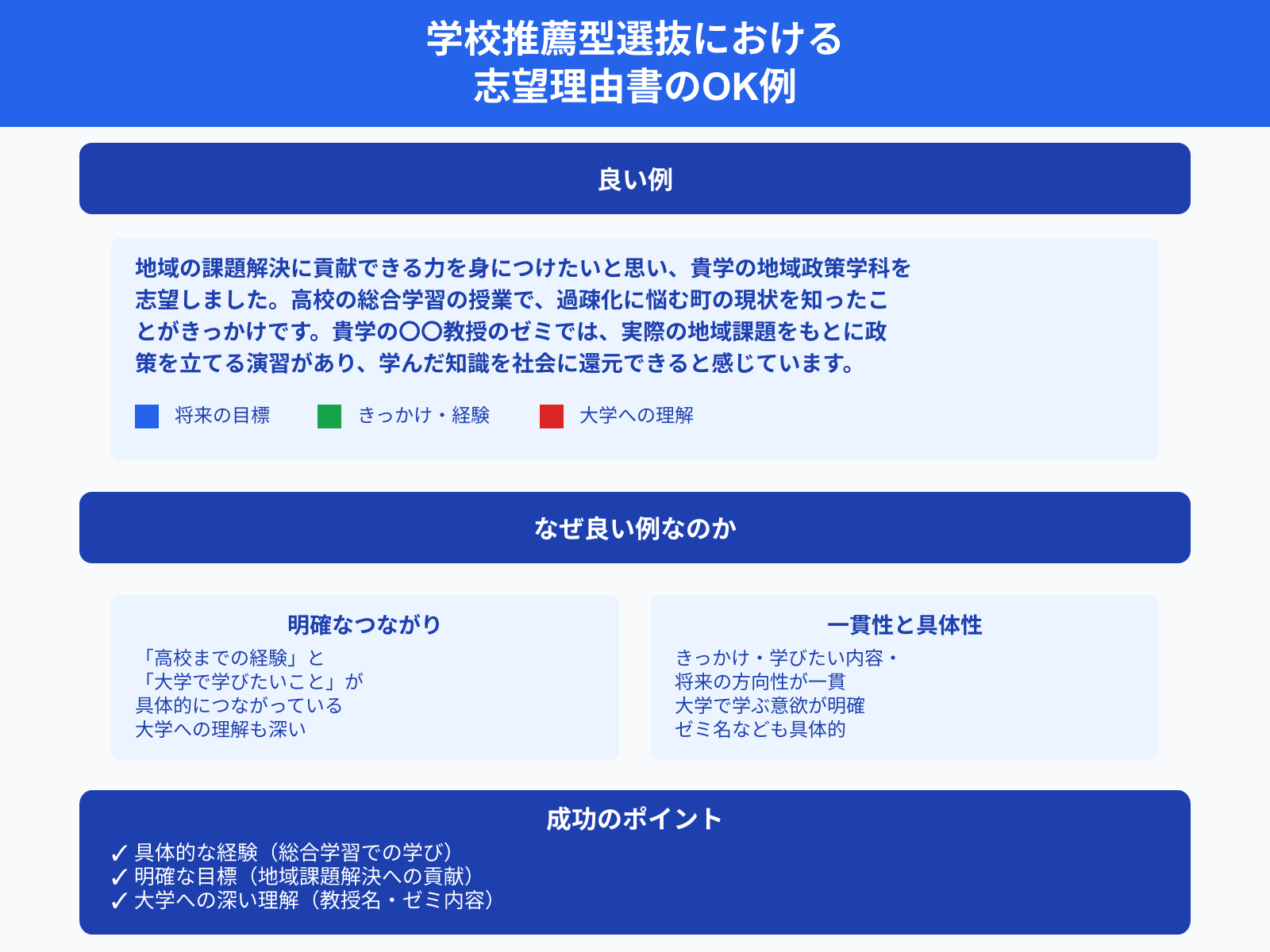

学校推薦型選抜における志望理由書のOK例

地域の課題解決に貢献できる力を身につけたいと思い、貴学の地域政策学科を志望しました。高校の総合学習の授業で、過疎化に悩む町の現状を知ったことがきっかけです。貴学の〇〇教授のゼミでは、実際の地域課題をもとに政策を立てる演習があり、学んだ知識を社会に還元できると感じています。

良い志望理由書では「高校までの経験」と「大学で学びたいこと」が具体的につながっています。大学への理解も深く伝わります。

例では、きっかけ・学びたい内容・将来の方向性が一貫しており、大学で学ぶ意欲が明確です。ゼミ名なども盛り込まれており「この大学だからこそ学びたい」という意志が伝わります。

NG例

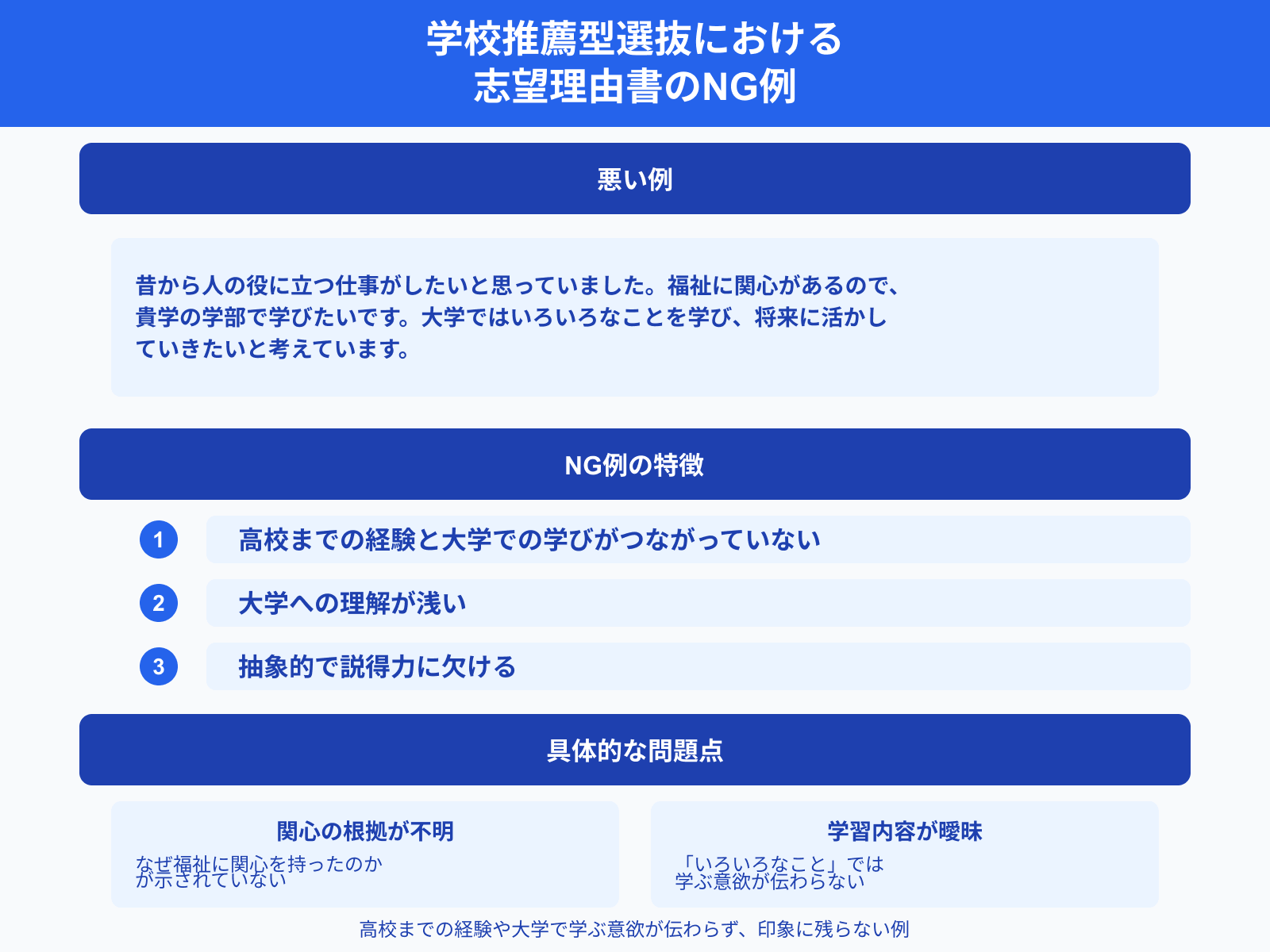

学校推薦型選抜における志望理由書のNG例

昔から人の役に立つ仕事がしたいと思っていました。福祉に関心があるので、貴学の学部で学びたいです。大学ではいろいろなことを学び、将来に活かしていきたいと考えています。

志望理由書のNG例には、以下の特徴があります。

- 高校までの経験と大学での学びがつながっていない

- 大学への理解が浅い

- 抽象的で説得力に欠ける

上記のような文章では、なぜ福祉に関心を持ったのかが示されておらず、学びたい内容も曖昧です。高校までの経験や大学で学ぶ意欲が伝わらず、印象に残りません。

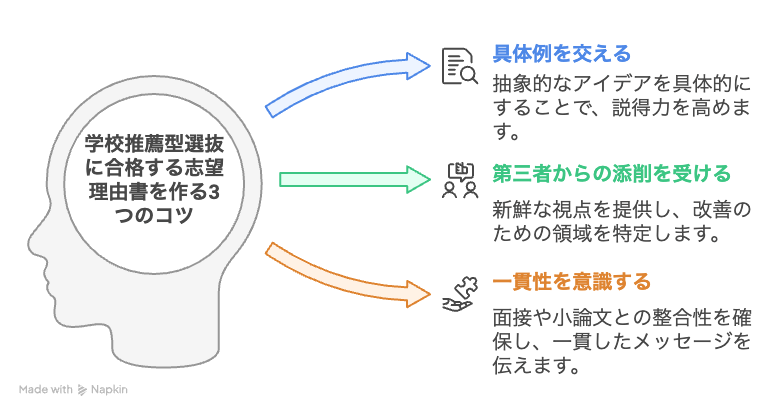

学校推薦型選抜に合格する志望理由書を作る3つのコツ

ここからは学校推薦型選抜に合格する志望理由書を作るコツを、3つにまとめて紹介します。どれもすぐに実践できる内容なので、活用してみてください。

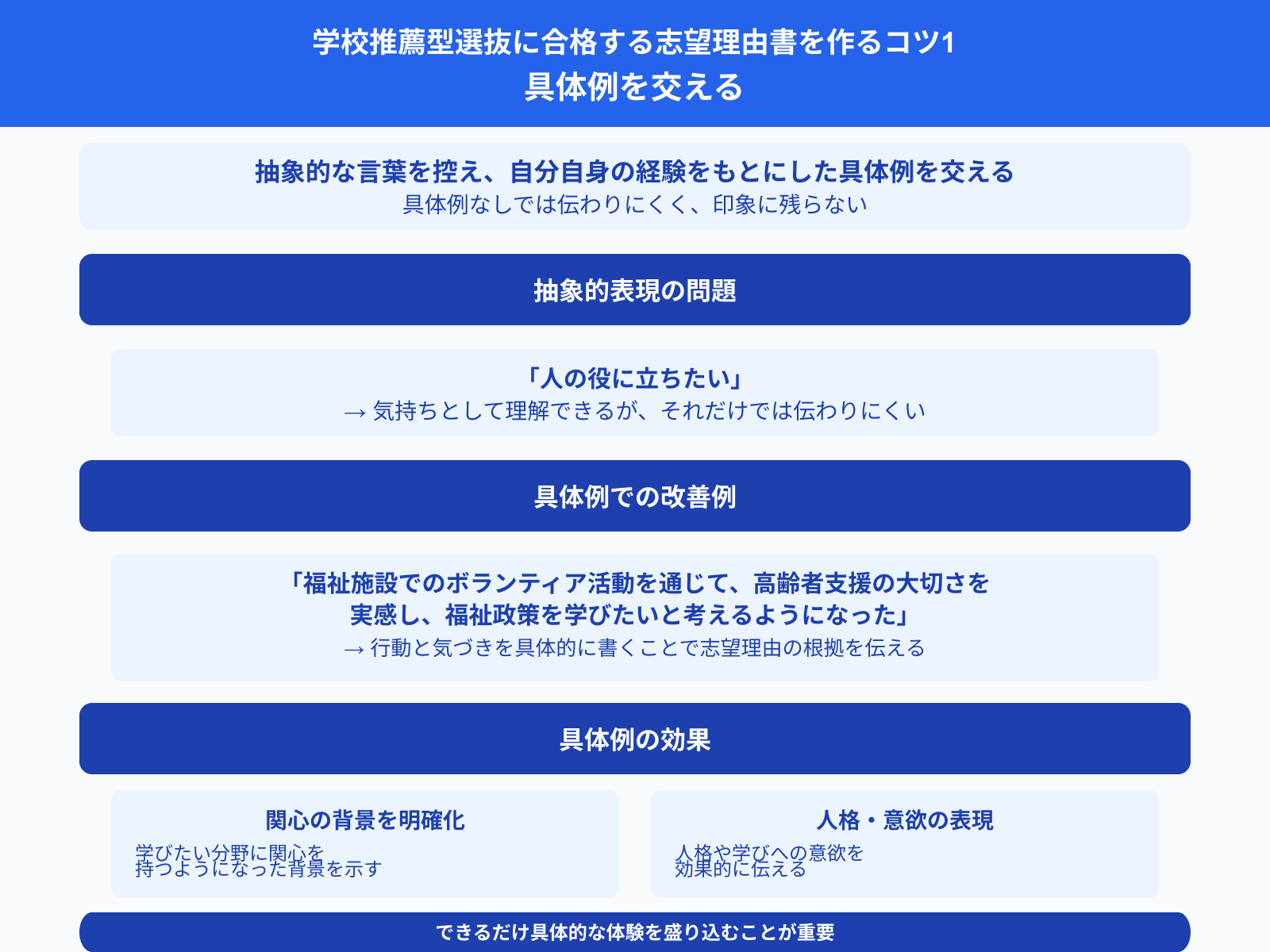

コツ1:具体例を交える

志望理由書では、抽象的な言葉を控え、自分自身の経験をもとにした具体例を交えることが大切です。

「人の役に立ちたい」などの表現は気持ちとして理解できますが、それだけでは伝わりにくく、印象に残りません。

たとえば「福祉施設でのボランティア活動を通じて、高齢者支援の大切さを実感し、福祉政策を学びたいと考えるようになった」などに推敲しましょう。行動と気づきを具体的に書くことで志望理由の根拠を伝えられます。

具体例は、学びたい分野に関心を持つようになった背景を書きます。人格や学びへの意欲を伝えるためにも、できるだけ具体的な体験を盛り込みましょう。

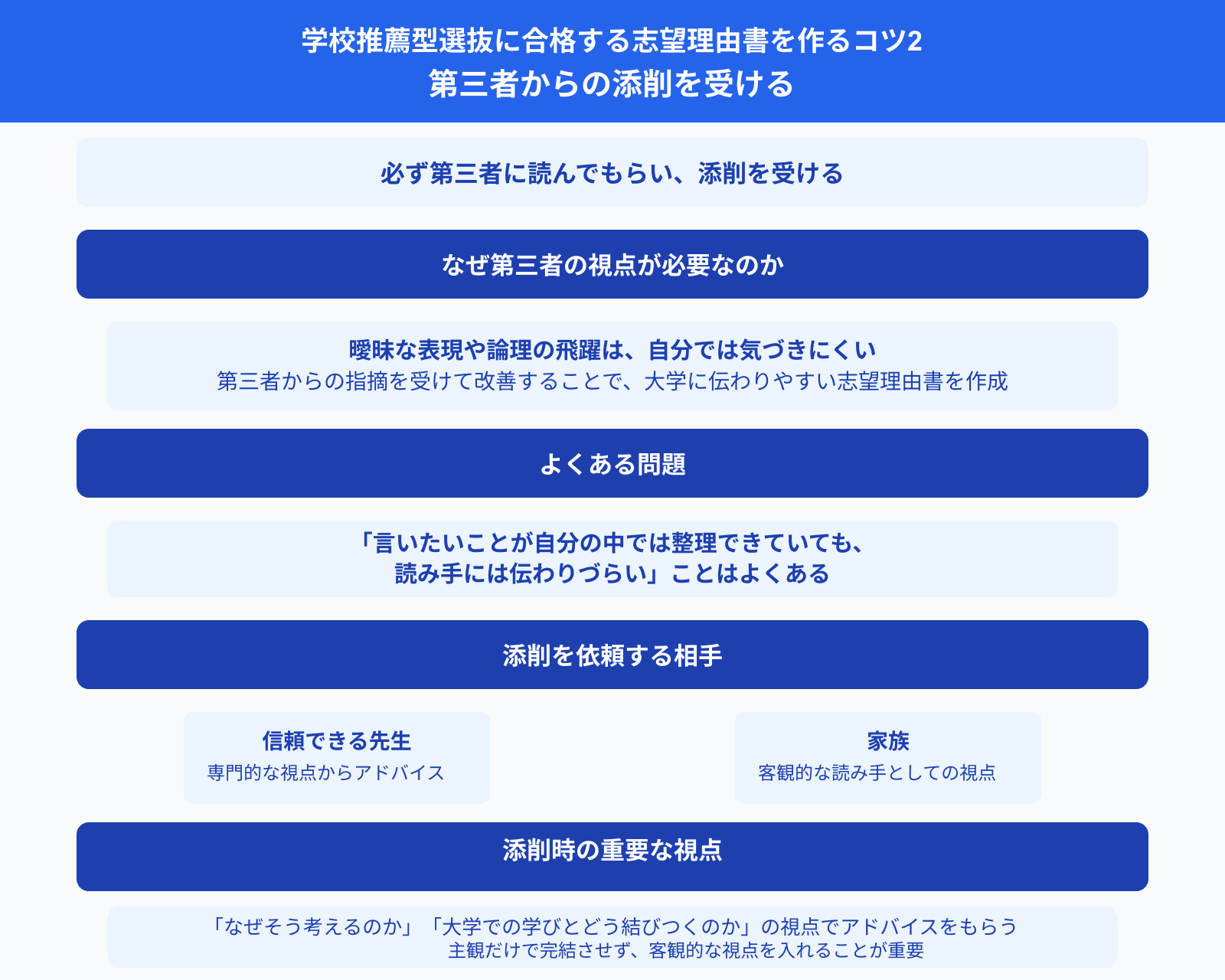

コツ2:第三者からの添削を受ける

志望理由書を仕上げる際は、必ず第三者に読んでもらい、添削を受けましょう。

曖昧な表現や論理の飛躍は、自分では気づきにくいものです。第三者からの指摘を受けて改善することで、大学に伝わりやすい志望理由書を作成できます。

「言いたいことが自分の中では整理できていても、読み手には伝わりづらい」ことはよくあります。信頼できる先生や家族に、志望理由書を読んでもらってください。「なぜそう考えるのか」「大学での学びとどう結びつくのか」の視点で、アドバイスをもらいましょう。

主観だけで完結させず、客観的な視点を入れることが、読み手に伝わる志望理由書をつくるコツです。

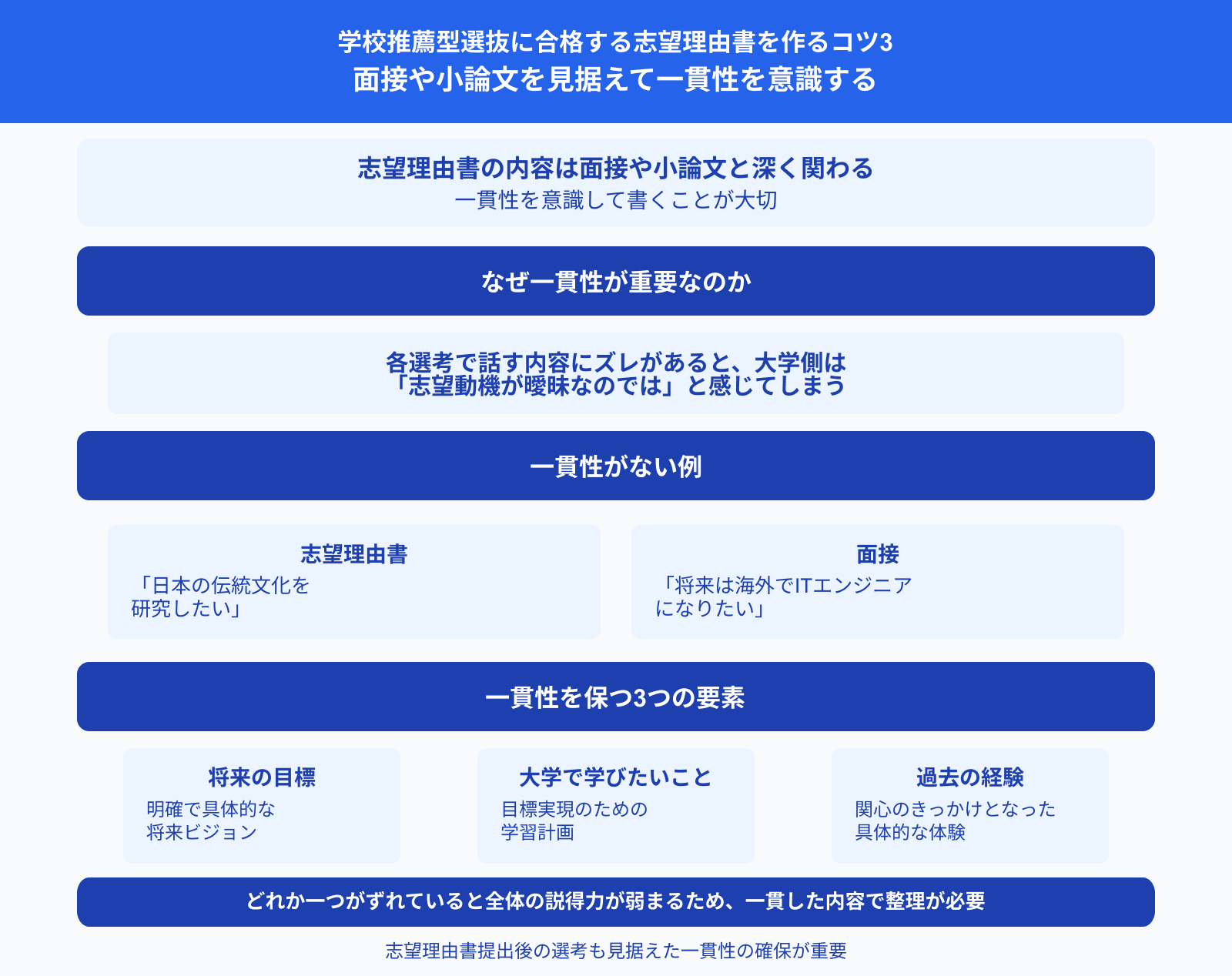

コツ3:面接や小論文を見据えて一貫性を意識する

志望理由書の内容は、面接や小論文と深く関わるため、一貫性を意識して書くことが大切です。

なぜなら、各選考で話す内容にズレがあると、大学側は「志望動機が曖昧なのでは」と感じてしまうからです。

たとえば次のような場合です。

- 志望理由書:日本の伝統文化を研究したい

- 面接:将来は海外でITエンジニアになりたい

将来の目標、大学で学びたいこと、過去の経験の3つをつなげることで、一貫性のあるアピールになります。どれか一つがずれていると、全体の説得力が弱まってしまうため注意が必要です。志望理由書の提出後の選考も見据えて、一貫した内容で整理しておきましょう。

学校推薦型選抜の小論文や面接試験の対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

学校推薦型選抜の志望理由書は、合否に関わる重要な提出書類です。大学で学びたいことや将来の目標を、過去の経験と結びつけて具体的に伝えることが求められます。

OK例とNG例を比較し、具体例を交える、第三者の添削を受ける、一貫性を持たせるなどの工夫が必要です。内容の一貫性を意識し、第三者からの添削を取り入れ、説得力のある志望理由書に仕上げましょう。

なお、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

こちらの記事もおすすめ