「早稲田大学の全国自己推薦入試はどんな試験なんだろう?」

「難しい試験なのかな…」

早稲田大学における総合型選抜の1つ「全国自己推薦入試」を検討しているものの、具体的な試験内容や対策方法がわからず悩んでいる人は多いですよね。

早稲田大学の全国自己推薦入試は、社会科学部のみで実施される総合型選抜の一種です。出願条件が厳しく毎年倍率が高いため、入念な対策が不可欠です。

本記事では難易度も交え、早稲田大学における全国自己推薦入試の特徴を解説します。合格者の体験談や対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、早稲田大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

情報まとめ【試験内容から対策方法まで】.png)

- 全国自己推薦入試は社会科学部のみで実施される

- 出願には評定平均や活動実績などの点で条件がある

- 毎年高倍率で難関の試験だが適切な準備と対策を行えば合格は十分可能

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 総合型選抜で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事の要点を音声でチェック!

早稲田大学の全国自己推薦入試とは?

早稲田大学が実施する全国自己推薦入試は、全国の高校生が自分の実績・意欲・主体性をアピールして挑戦できる入学試験です。

一般的な学力試験だけでは測れない、資質を持つ学生を選抜する総合型選抜の一種です。学力だけでなく、課外活動や目的意識を評価することで、多面的に能力を見極められるように設計されています。

社会科学分野で活躍する人材を発掘することも大きな狙いです。

試験は全国を7つの地域ブロックに分けて実施されており、各地域から多様な人材を積極的に受け入れる枠組みが設けられています。このような試験方式により、全国的な視野を持つ学生を集め、偏りのない学びの場を実現しています。

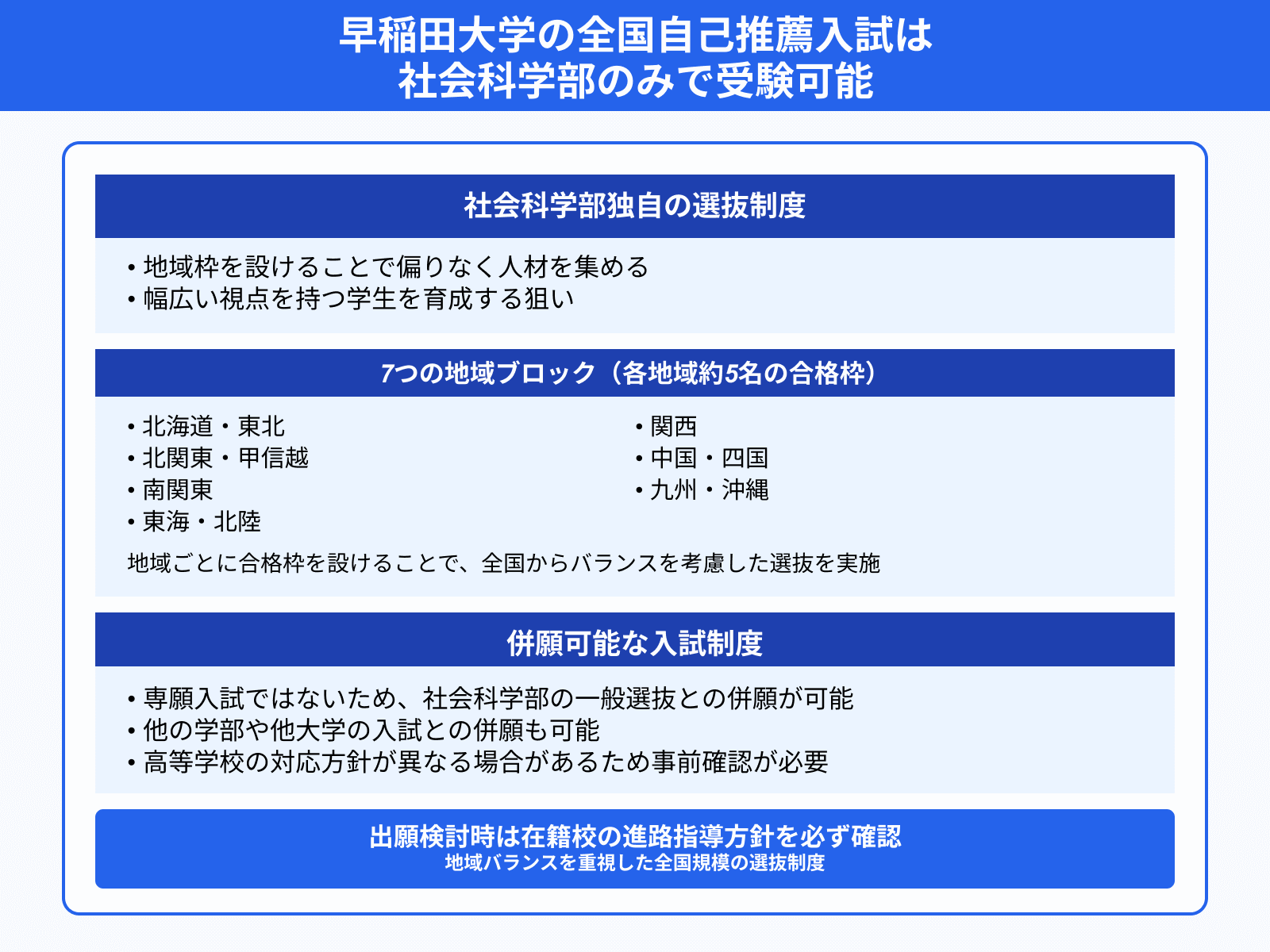

社会科学部のみで受験可能

全国自己推薦入試は、社会科学部のみで実施されている独自の選抜制度です。

本試験は、地域枠を設けることで偏りなく人材を集め、幅広い視点を持つ学生を育成する狙いがあります。具体的には、各地域ごとに約5名の合格枠が設定されています。

- 北海道・東北

- 北関東・甲信越

- 南関東

- 東海・北陸

- 関西

- 中国・四国

- 九州・沖縄

地域ごとに合格枠を設けることで、全国からバランスを考慮した選抜が行われています。

本入試は専願入試ではないため、社会科学部の一般選抜との併願が可能です。また、他の学部や他大学の入試との併願も可能です。

しかし、高等学校によっては、自己推薦入試への対応方針が異なる場合もあります。出願を検討する際には、必ず在籍校の進路指導方針を確認してください。

志望理由書・小論文・面接が試験内容

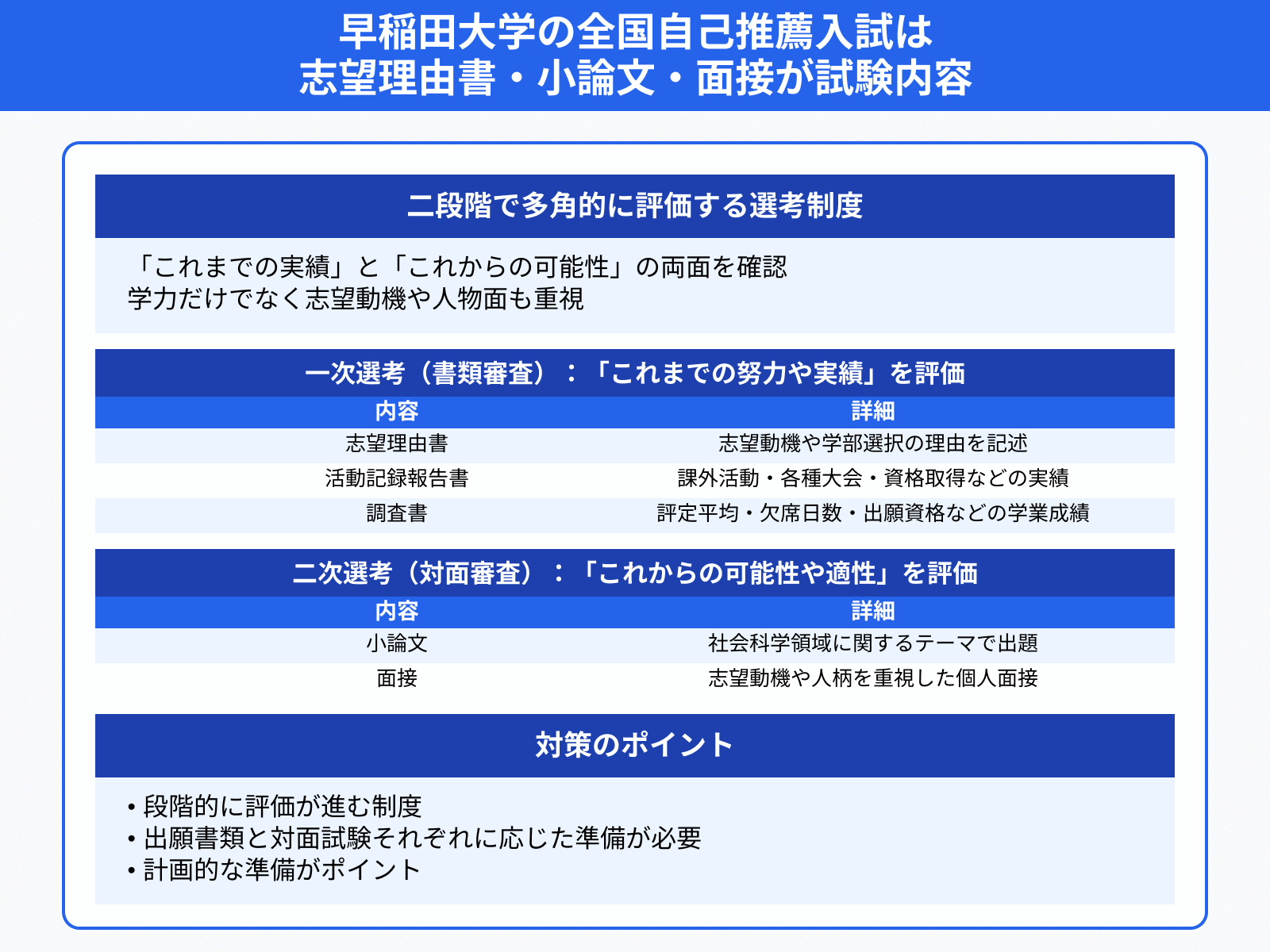

全国自己推薦入試は、志望理由書・小論文・面接が主な試験内容です。

全国自己推薦入試では、学力だけでなく志望動機や人物面も重視され、書類と対面の二段階で多角的に評価されることが特徴です。

なぜ二段階の選考が行われるかというと、受験生の「これまでの実績」と「これからの可能性」の両面を確認するためです。具体的な流れは次の通りです。

一次選考(書類審査)

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 志望理由書 | 志望動機や学部選択の理由を記述 |

| 活動記録報告書 | 課外活動・各種大会・資格取得などの実績 |

| 調査書 | 評定平均・欠席日数・出願資格などの学業成績 |

一次選考では、書類を通して基礎的な学力や活動実績を確認します。提出済みの記録を中心として、「これまでの努力や実績」が評価されます。

二次選考(対面審査)

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 小論文 | 社会科学領域に関するテーマで出題 |

| 面接 | 志望動機や人柄を重視した個人面接 |

二次選考は当日の思考力や表現力を重視し、「これからの可能性や適性」について問うのが特徴です。小論文と面接を通じて、思考力・表現力・人柄を見極めます。

本試験では段階的に評価が進むため、出願書類と対面試験それぞれに応じた準備を計画的に行うことがポイントです。

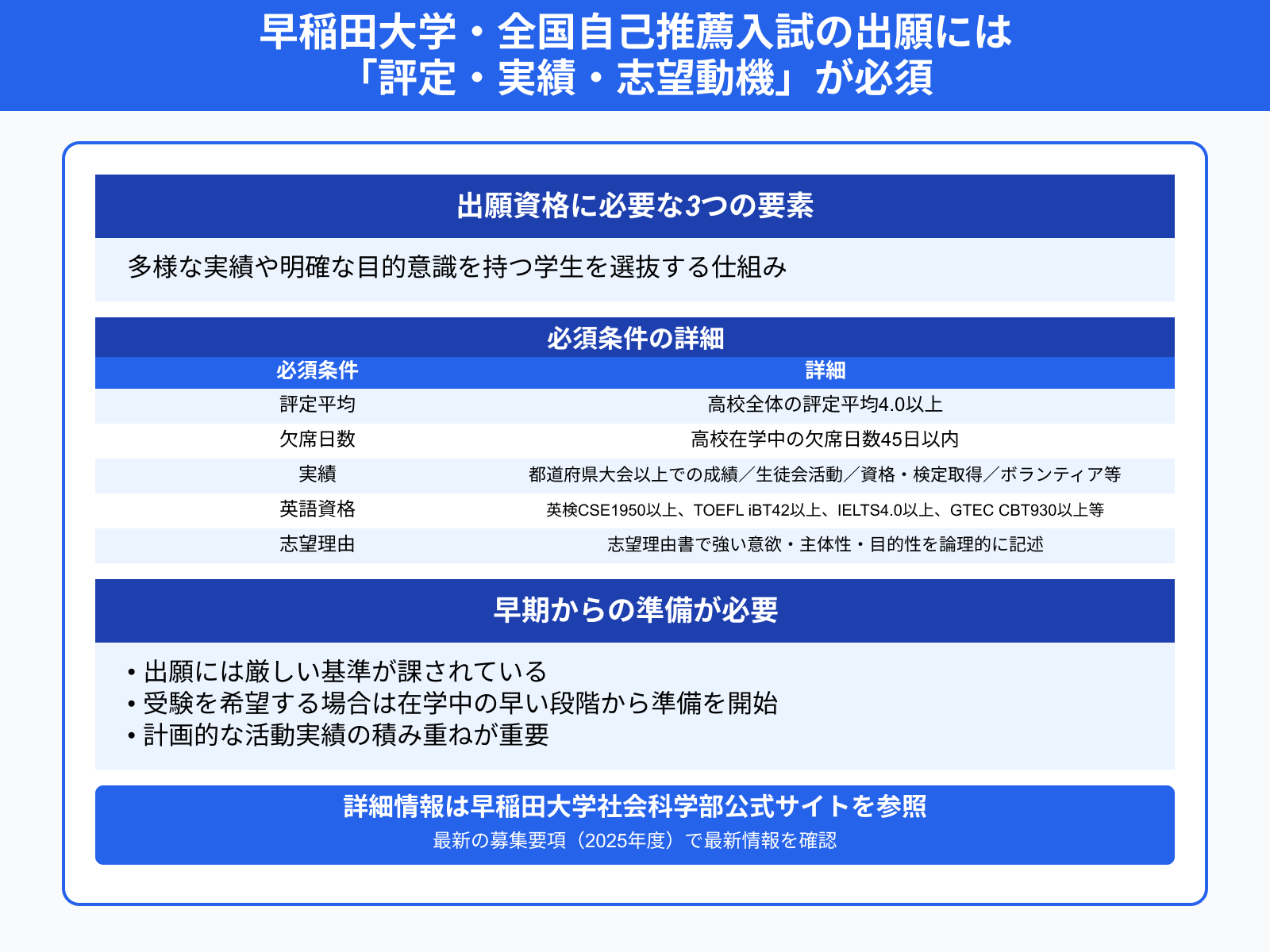

出願には「評定・実績・志望動機」が必須

全国自己推薦入試の出願資格を得るには、評定・実績・志望動機という3つの要素を満たさなければなりません。多様な実績や明確な目的意識を持つ学生を選抜する仕組みだからです。

具体的に求められる要件を以下の表にまとめました。

| 必須条件 | 詳細 |

|---|---|

| 評定平均 | 高校全体の評定平均4.0以上 |

| 欠席日数 | 高校在学中の欠席日数45日以内 |

| 実績 | 都道府県大会以上での成績/生徒会活動/資格・検定取得/ボランティア等の課外実績 |

| 英語資格 | 英検(CSEスコア1950以上)、TOEFL iBT(42以上)、IELTS(4.0以上)、GTEC CBT(930以上)、TEAP(225以上)」「TOEIC L&R+S&W(合算1,150以上) |

| 志望理由 | 志望理由書で強い意欲・主体性・目的性を論理的に記述することが求められる |

上記の表からも分かるとおり、出願には厳しい基準が課されています。そのため、受験を希望する場合は在学中の早い段階から準備を始める必要があります。

詳細な情報については、早稲田大学社会科学部公式サイトおよび最新の募集要項(2025年度)を参照してください。

早稲田大学・全国自己推薦入試の倍率・難易度

例年、全国自己推薦入試はきわめて高倍率で推移し、難易度も高いです。出願条件や選考基準の厳しさから、どの年も合格のハードルは高水準に保たれています。

入試を受けるのであれば、以下の2つの点を確認しておきましょう。

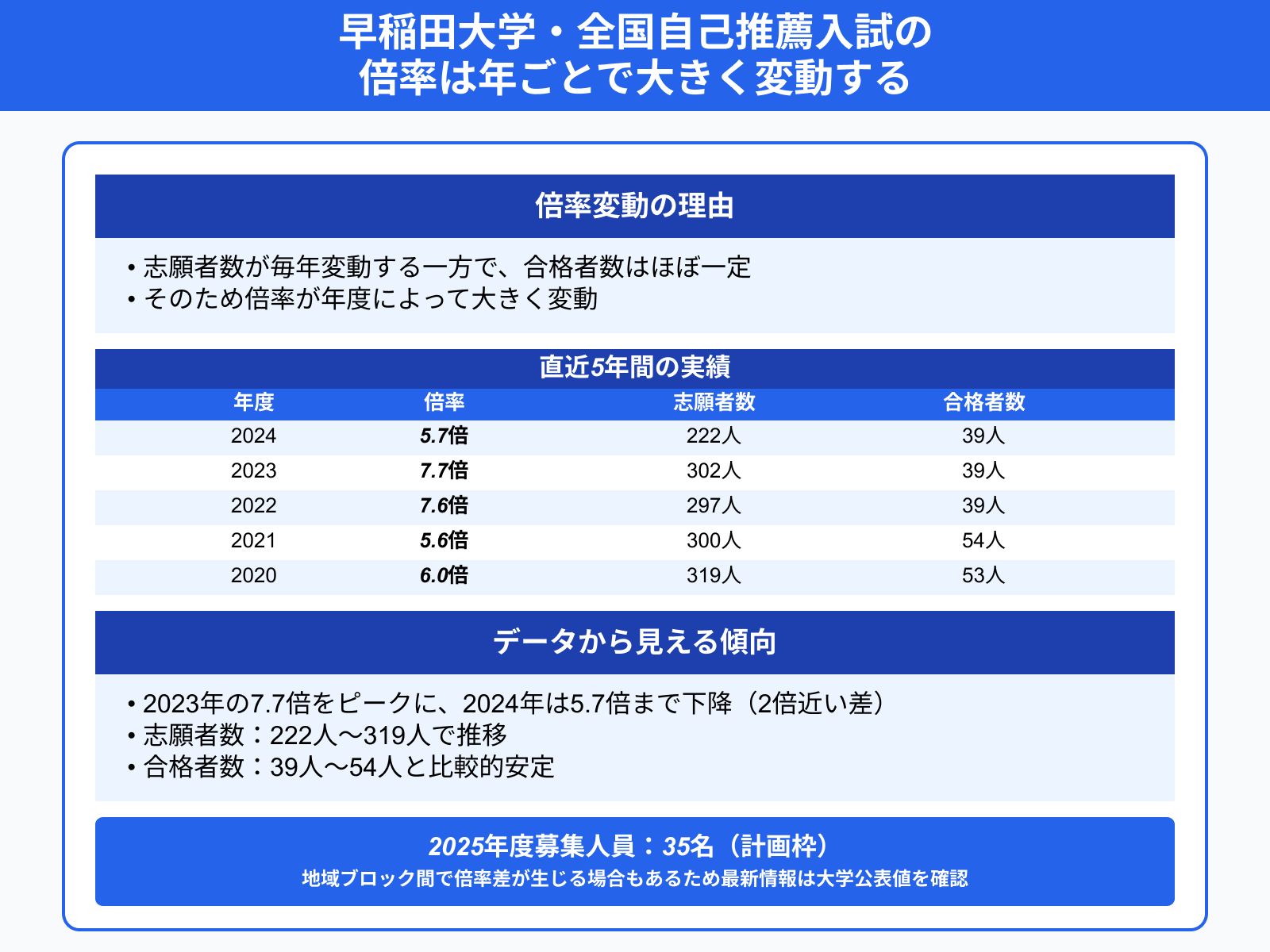

年ごとで倍率は大きく変動

全国自己推薦入試の倍率は、年度によって大きく変動するのが特徴です。

その理由は、志願者数が毎年変動する一方で、合格者数はほぼ一定に保たれているためです。

具体的な数値を見ると、直近5年間の倍率は以下のとおりです。

| 年度 | 倍率 | 志願者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 2024 | 5.7 | 222 | 39 |

| 2023 | 7.7 | 302 | 39 |

| 2022 | 7.6 | 297 | 39 |

| 2021 | 5.6 | 300 | 54 |

| 2020 | 6.0 | 319 | 53 |

直近5年間のデータを見ると、2023年の7.7倍をピークに、2024年は5.7倍まで下がるなど、2倍近い差が生じています。

志願者数は、222人から319人の間で推移しています。一方、合格者数は39人から54人と比較的安定している状況です。

以上のデータから、倍率は志願者数の変動に大きく影響を受ける傾向が見てとれます。

2025年度の募集人員は「35名(計画枠)」という設定です。ただし、過去の実績を見てみると、実際の合格者数が35名を上回る年度もあります。

また、地域ブロック間で倍率に大きな差が生じる年度もあるため、最新の実績は大学公表値を確認してください。

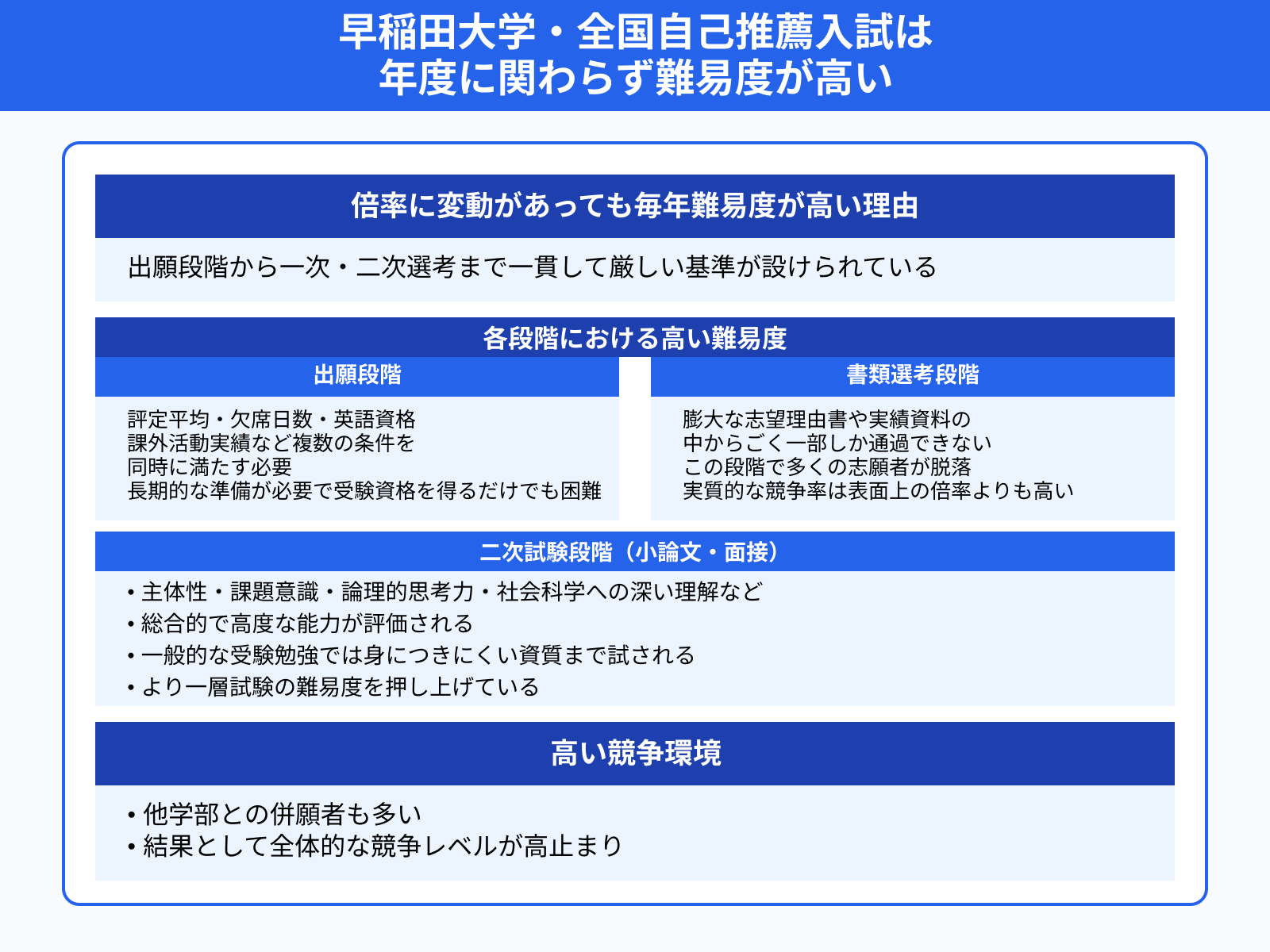

年度に関わらず難易度は高い

全国自己推薦入試は、倍率に変動があっても毎年難易度が高い試験です。その理由は、出願段階から一次・二次選考まで一貫して厳しい基準が設けられているためです。

まず出願段階から厳しい条件が課されており、評定平均・欠席日数・英語資格・課外活動実績など、複数の条件を同時に満たさなければなりません。長期的な準備が必要であり、受験資格を得るだけでもハードルが高いのが現実です。

書類選考では、提出された膨大な志望理由書や実績資料の中からごく一部しか一次選考を突破できません。この段階で多くの志願者が脱落するため、実質的な競争率は表面上の倍率よりも高くなります。

二次試験の小論文と面接は、主体性・課題意識・論理的思考力・社会科学への深い理解など、総合的で高度な能力が評価される試験です。一般的な受験勉強では身につきにくい資質まで試される点が、より一層試験の難易度を押し上げています。

加えて、他学部との併願者も多く、結果として全体的な競争レベルも高止まりしています。

早稲田大学・全国自己推薦入試で重視されること

ここからは早稲田大学の全国自己推薦入試で重視されることを、3つにまとめて解説します。

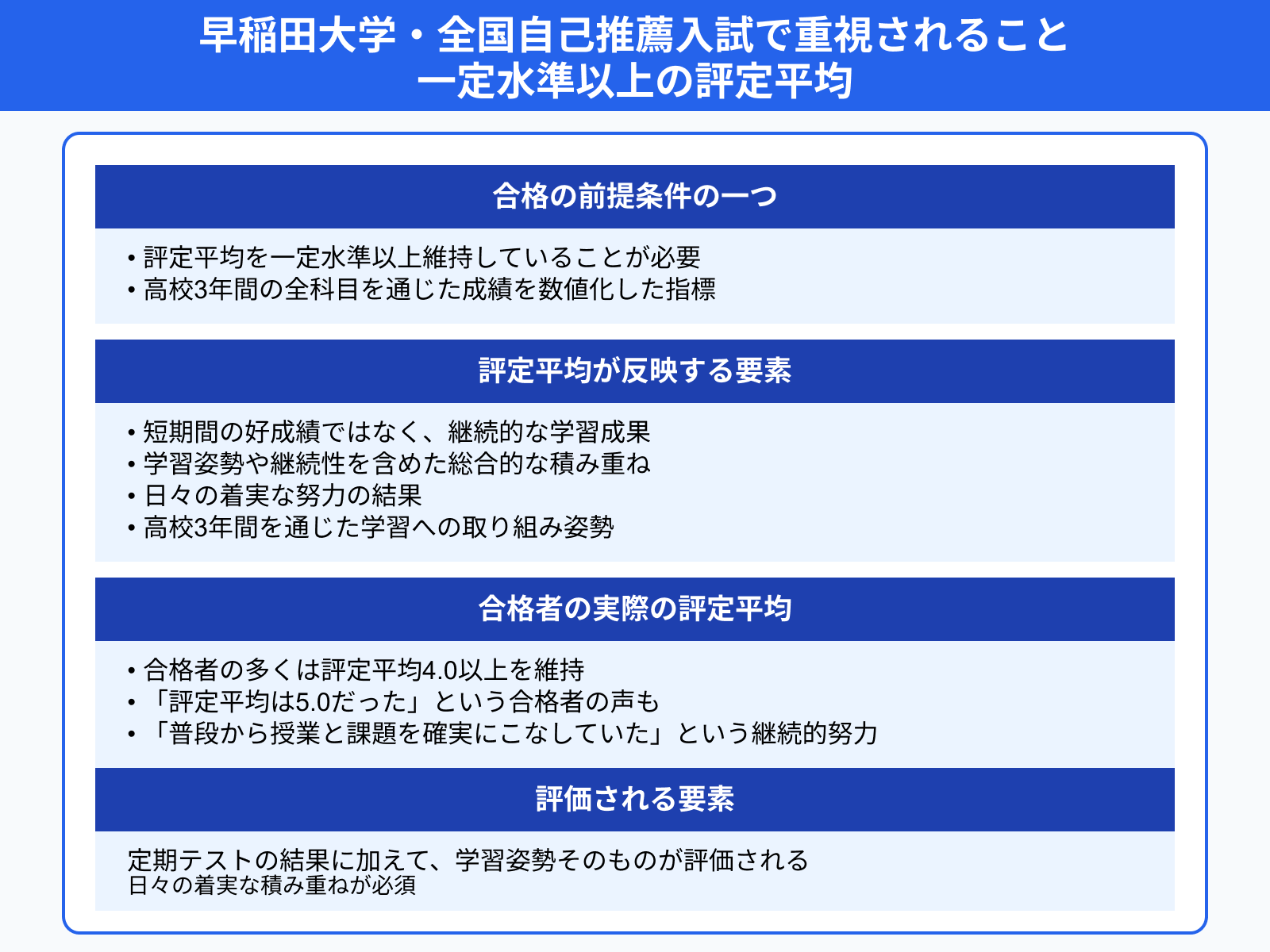

一定水準以上の評定平均

全国自己推薦入試では、評定平均を一定水準以上維持していることが合格の前提条件の一つです。

なぜなら、評定平均は高校3年間の全科目を通じた成績を数値化した指標であるためです。短期間の好成績ではなく、学習姿勢や継続性を含めた総合的な積み重ねが反映されます。

実際、合格者の多くは評定平均4.0以上を維持しており、学校での学習姿勢が高く評価されているのが現実です。なかには、「評定平均は5.0だった」「普段から授業と課題を確実にこなしていた」といった声もあります。

このように、定期テストの結果に加えて、学習姿勢そのものが評価されるため、日々の着実な積み重ねが必須です。

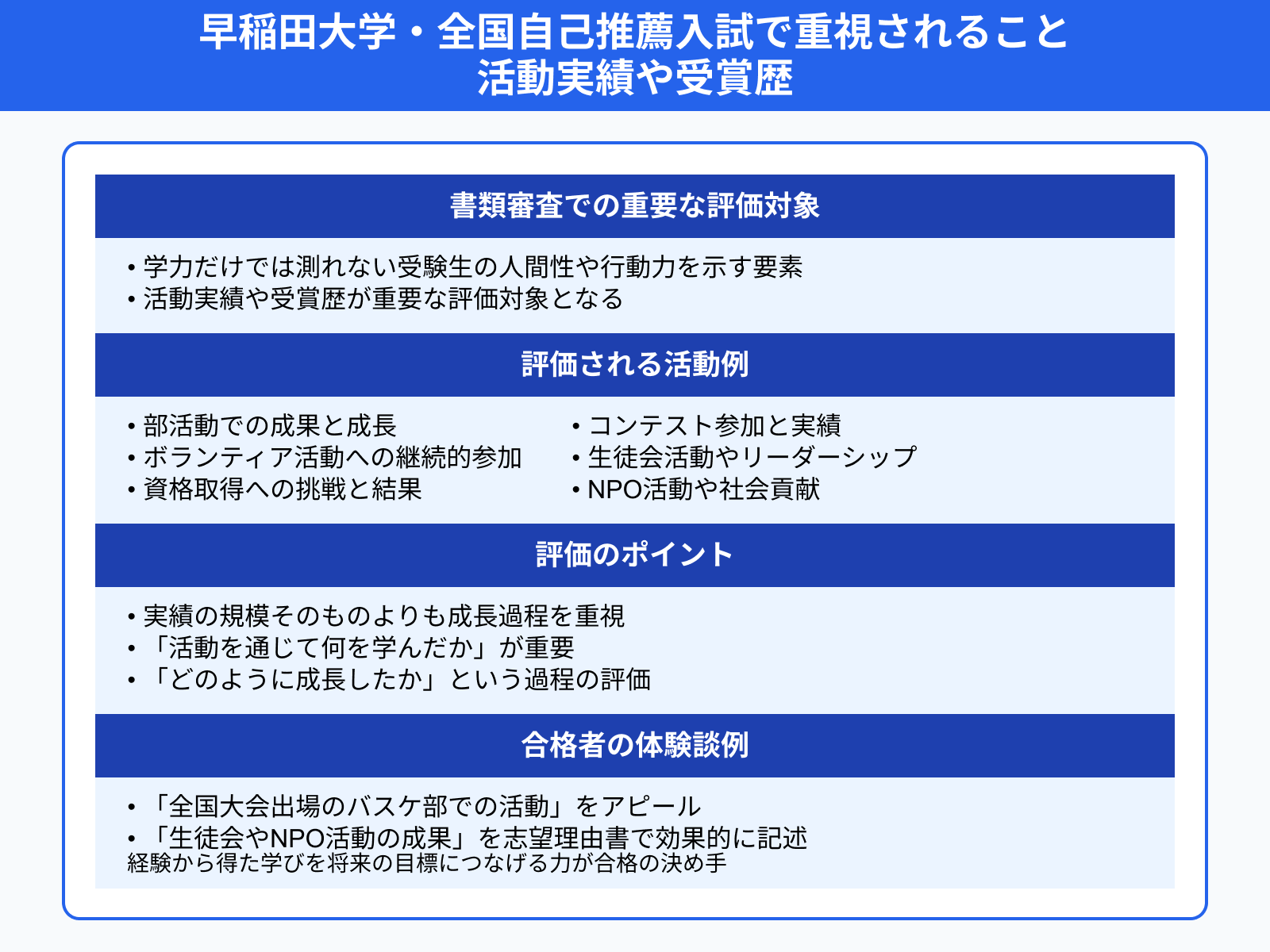

活動実績や受賞歴

全国自己推薦入試の書類審査では、活動実績や受賞歴が重要な評価対象となります。その理由は、学力だけでは測れない受験生の人間性や行動力を示す要素であるためです。

具体的には、部活動・ボランティア・資格取得・コンテスト参加などを通じて、どのように成長してきたかを評価されます。実績の規模そのものよりも、「活動を通じて何を学んだか」「どのように成長したか」といった過程が重視される点が特徴です。

実際に、合格者の体験談として「全国大会出場のバスケ部での活動」「生徒会やNPO活動の成果をアピール」といった例が挙げられています。

また、志望理由書において「最もアピールしたい活動」「学んだこと」「大学での活用方法」をバランス良く記述していた点も合格者の共通点です。

経験から得た学びを将来の目標につなげる力こそが、合格の決め手となっています。

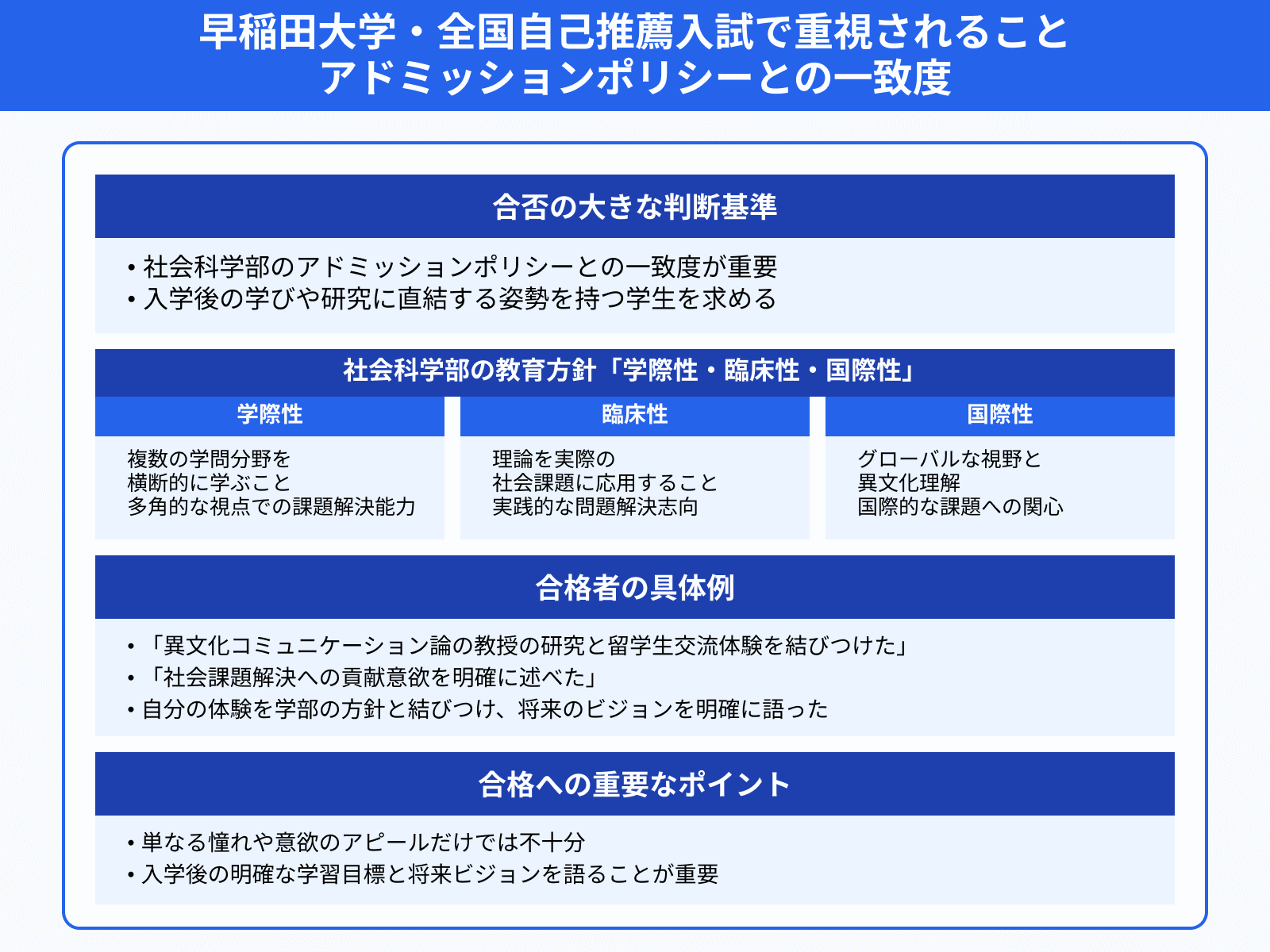

アドミッションポリシーとの一致度

全国自己推薦入試では、社会科学部のアドミッションポリシーに合致しているかどうかが合否の大きな判断基準となります。

その理由は、同学部が「学際性・臨床性・国際性」を教育方針に掲げており、入学後の学びや研究に直結する姿勢を持つ学生を求めているためです。

特に、学際性は「複数の学問分野を横断的に学ぶこと」、臨床性は「理論を実際の社会課題に応用すること」を意味しており、これらに対応できる資質が評価されます。

具体例として、合格者の中には「異文化コミュニケーション論の教授の研究と留学生交流体験を結びつけた」「社会課題解決への貢献意欲を明確に述べた」といったケースが見られます。

このような事例に共通しているのは、志望理由書や面接で自分の体験を学部の方針と結びつけ、将来の学習目標や社会でのビジョンを語れている点です。

従って、単なる憧れや意欲をアピールするだけでは不十分です。入学後の明確な学習目標と将来ビジョンを語ることが、合格への重要なポイントとなります。

早稲田大学・全国自己推薦入試の合格体験談

ここからは早稲田大学・全国自己推薦入試に合格した受験生の体験談を、2つ紹介します。

部活動の実績を活かして合格した岡田さん

出願書類はどのように準備しましたか?

引用:洋々

現役時代に作成した志望理由書を元にして改良を重ねました。高校の先生に見ていただきながら、基本的には自力でやっていきました。

2次選考に向けてはどのような準備をしましたか?

2次選考は小論文と面接でした。

小論文は早い段階から対策を始めました。洋々で見極め講座と小論文単科コースを受講しました。過去には様々な社会問題が出ているので、新聞、ニュースを見て知識面も強化していきました。

また、面接総合コースを受講しました。洋々のサポートで質問されたことが本番でも聞かれました。面接は苦手でしたが、的確な指導のおかげで着実に力をつけることができたのだと思います。今回合格できた要因だと思います。

上の体験談から、部活動や国際的な交流といった具体的な経験を、学びのテーマと結びつけることが合格の鍵だといえますね。

自分の思いを形にし合格をつかんだ江﨑さん

出願書類はどのように準備しましたか?

引用:洋々

7月頃から出願日の早い慶應SFC AO入試に向けて準備を始めました。洋々のサポートではメンターさんからアドバイスをいただきながら作成していきました。メンターさんのアドバイスは本当に役立つものが多く、年齢が近いこともあり相談しやすかったのがよかったです。

ここで考えた志望理由書をもとに、早稲田大学社会科学部をはじめ他の併願校の志望理由書については自分なりにアレンジしながら作成していきました。

小論文試験に向けてはどのような準備をしましたか?

最初はSkypeによる授業ということで不安はあったのですが、全く問題ありませんでした。

メールでも気軽に相談でき、たくさん活用させていただきました。

改善に向けて的確にアドバイスしてくださるので、それまで小論文が苦手だったのですが、楽しみながら受講することができました。エキスパートの指導のおかげで当日も自信を持って試験を受けられました。

上の体験談から、スポーツ実績を学びや将来像につなげる力、また練習量を通じて本番に備える姿勢の重要性が読み取れます。

【試験別】早稲田大学・全国自己推薦入試に合格する対策法

ここからは次の試験別に、早稲田大学・全国自己推薦入試に合格する対策法を解説します。

- 小論文

- 面接試験

- 書類考査

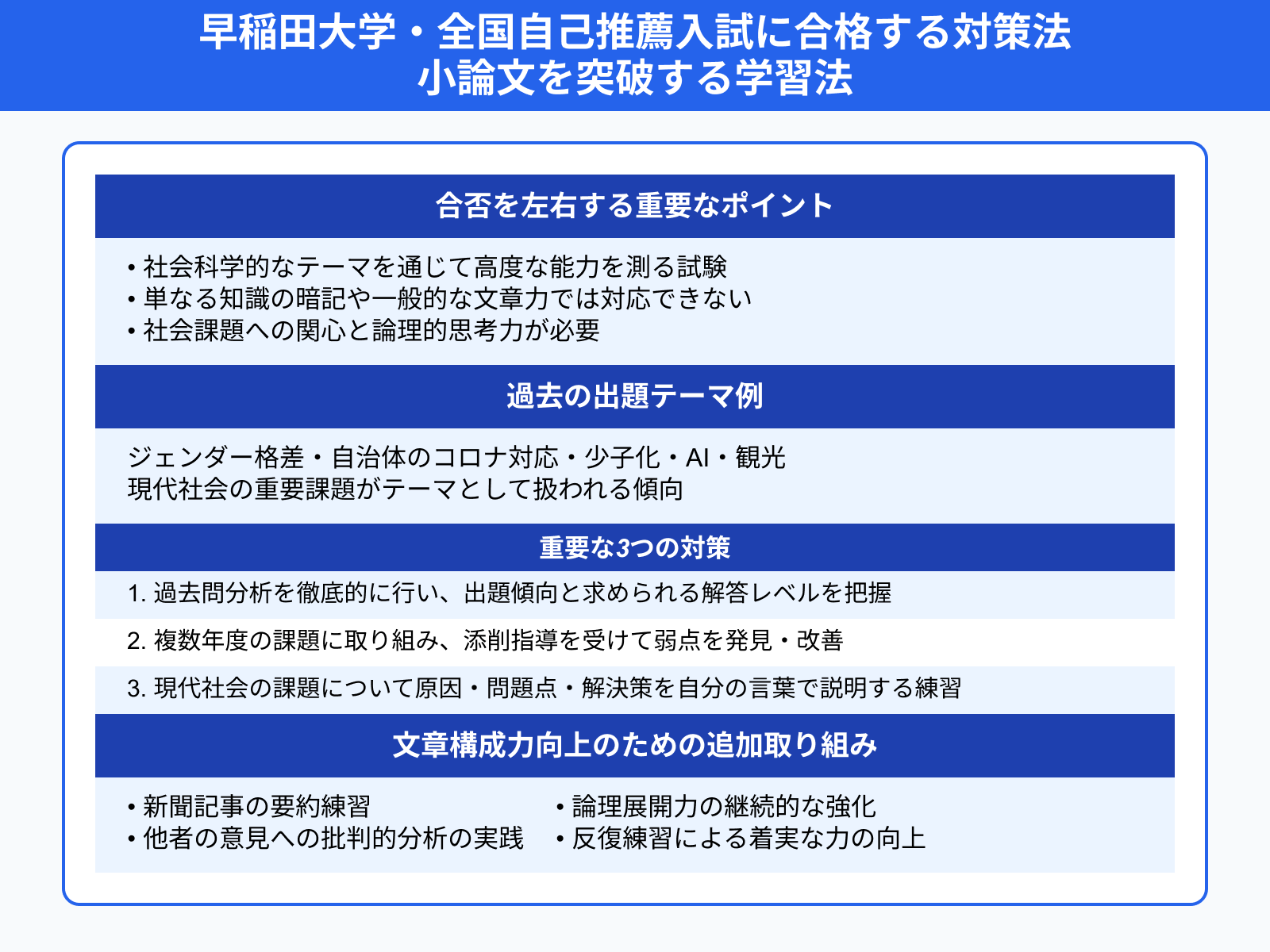

小論文を突破する学習法

全国自己推薦入試を突破するには、小論文対策が合否を左右する重要なポイントとなります。その理由は、社会科学的なテーマを通じて、高度な能力を測る試験であるためです。

単なる知識の暗記や一般的な文章力では対応できず、日頃から社会課題への関心と論理的に考える力を養う必要があります。

過去の事例では、ジェンダー格差・自治体のコロナ対応・少子化・AI・観光といったテーマが出題されています。

主な対策としては、以下の3点が重要です。

- 過去問分析を徹底的に行い、出題傾向と求められる解答レベルを把握する。

- 複数年度の課題に取り組み、添削指導を受けて自分の弱点を発見する。改善の過程で、論理展開力を鍛える。

- 現代社会の課題について、原因・問題点・解決策を自分の言葉で説明できるように練習を重ねる。

上記の他にも、新聞記事の要約や他者の意見への批判的分析を行うことも、文章構成力の向上に効果的です。

このような取り組みを何度も繰り返すことで、小論文を突破する力を着実に養えます。

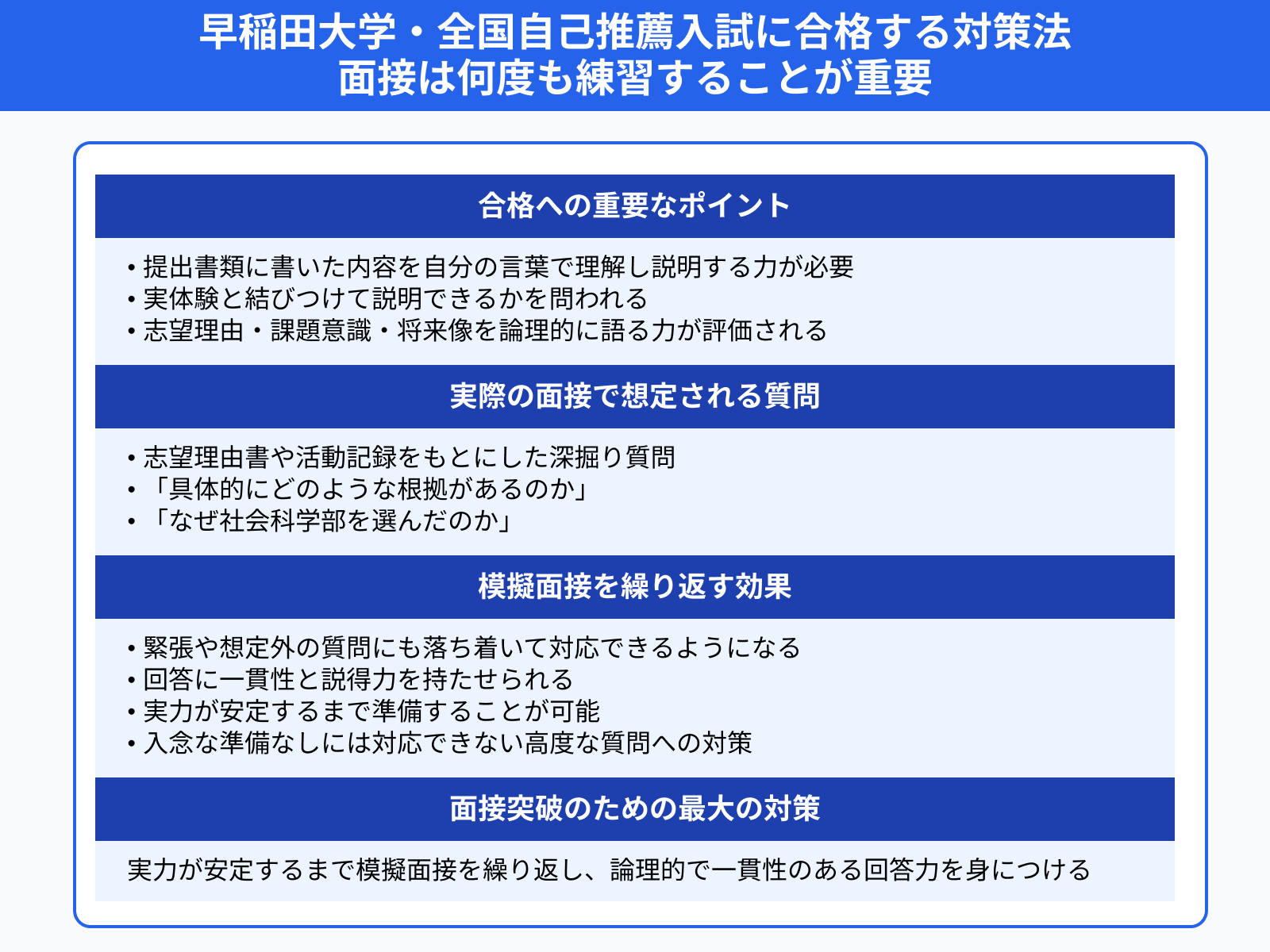

面接は何度も練習することが重要

全国自己推薦入試では、面接対策を繰り返し行うことが合格への重要なポイントとなります。

その理由は、面接では提出書類に書いた内容を自分の言葉で理解し、さらに実体験と結びつけて説明できるかを問われるためです。志望理由・課題意識・将来像を論理的に語れる力も評価されるため、入念な準備なしには対応できません。

実際の面接シーンでは、志望理由書や活動記録をもとに深掘りした質問が想定されます。たとえば「具体的にどのような根拠があるのか」「なぜ社会科学部を選んだのか」といった問いです。

模擬面接を繰り返して練習しておけば、緊張や想定外の質問にも落ち着いて対応できるようになり、回答に一貫性と説得力を持たせられます。実力が安定するまで準備しておくことが、面接を突破するための最大の対策となります。

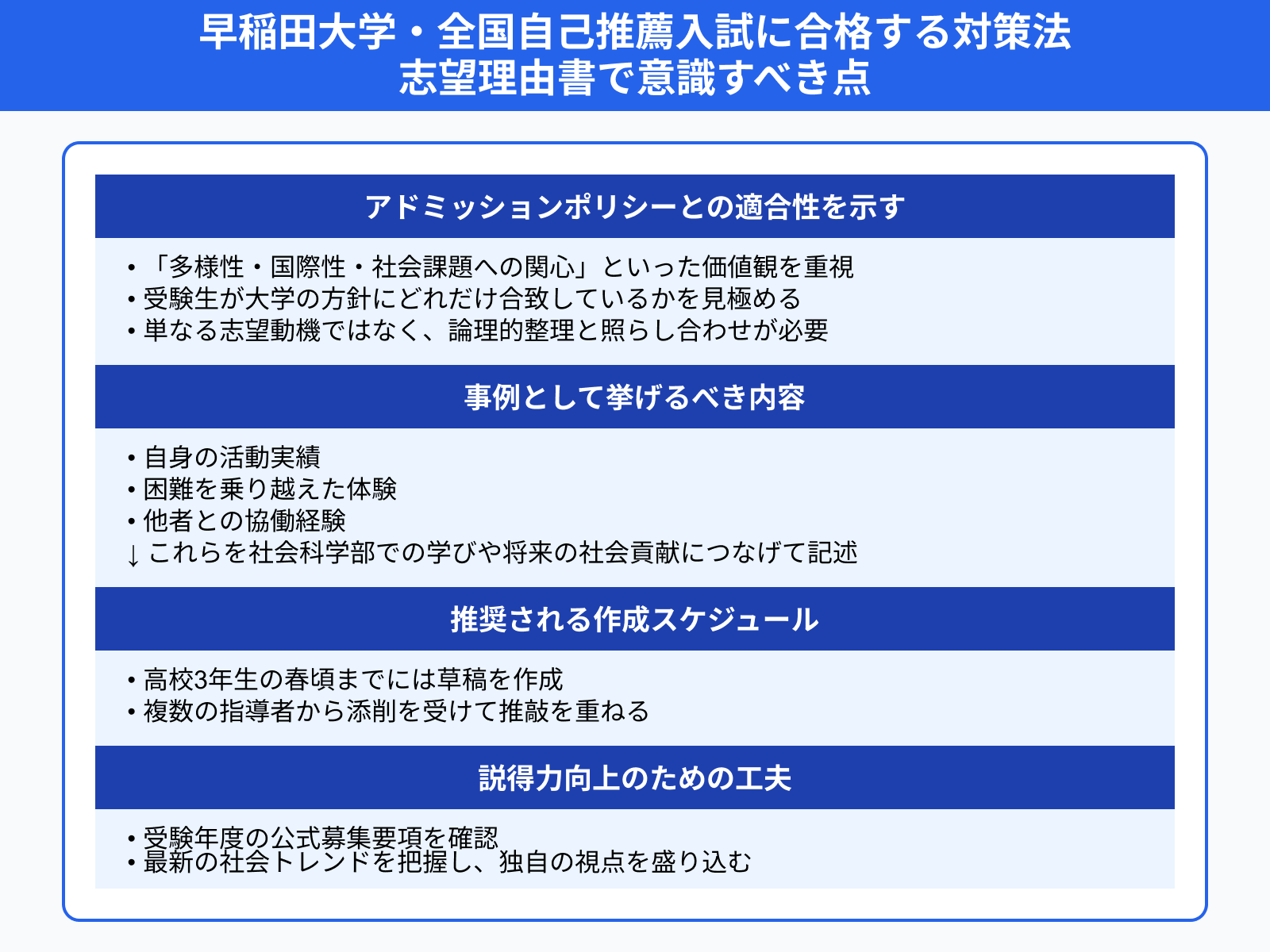

志望理由書で意識すべき点

全国自己推薦入試においては、志望理由書で社会科学部のアドミッションポリシーとの適合性を示すことが重要です。

その理由は、この入試が「多様性・国際性・社会課題への関心」といった価値観を重視しており、受験生が大学の方針にどれだけ合致しているかを見極めるためです。

単に志望動機を語るのではなく、自分の経験や志向を論理的に整理し、大学の求める人物像に照らし合わせることが必要となります。

具体的には、「自身の活動実績」「困難を乗り越えた体験」「他者との協働経験」を事例として挙げ、それを社会科学部での学びや将来の社会貢献につなげる形で記述します。

高校3年生の春頃までには草稿を作成し、複数の指導者から添削を受けて推敲を重ねることが望ましいでしょう。

また、より説得力のある志望理由書を書くため、受験年度の公式募集要項や最新の社会トレンドを確認し、独自の視点を盛り込む工夫も必要です。

まとめ

早稲田大学社会科学部の全国自己推薦入試は、倍率が高く選考基準も厳しい試験です。

そのため、多くの受験生が途中で諦めてしまいがちです。

しかし、適切な準備と対策を行えば、合格の可能性は大きく高まります。実際に、合格者の体験談は、早めの準備と継続的な努力が成功のポイントであることを示しています。

「社会科学を学びたい」という熱意を具体的な形で表現し、一歩ずつ着実に対策を進めれば、憧れの早稲田大学社会科学部へ合格できる可能性も高まるでしょう。

今日から行動を始めて、夢の実現に向けて歩み出してください。