「自己推薦入試って何?」

「通常の推薦入試と何が違うの?」

「合格するのは難しいのかな…」

自己推薦入試という言葉を見聞きする機会はあるものの、具体的にどんな試験なのかイメージが湧かない人は多いですよね。

自己推薦入試は自分の意志で出願できる、高校の推薦が不要な入試方式です。学業の成績だけでなく、部活動や課外活動での実績をアピールできます。そのため、自己推薦入試は学業以外の活動に力を入れてきた受験生に有利な試験といえるのです。

この記事では他入試との違いや受かる確率も交え、自己推薦入試の特徴を解説します。自己推薦入試が受かりやすいおすすめの大学も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 高校からの推薦状は不要

- 自己推薦入試の倍率は約5.9倍

- 自分の意志で自由に出願できる

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 推薦入試で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事の要点を音声でチェック!

自己推薦入試とは?

自己推薦入試とは、大学が定める出願資格を満たしていれば、学校長の推薦なしに自らの意志で出願できる入試制度です。多くの場合「総合型選抜(旧AO入試)」の一種として扱われます。

学力試験だけでは測れない、受験生の個性や高校3年間の頑張りを多角的に評価してくれるのが特徴です。前述したように、評定平均などの学業成績はもちろん、部活動や課外活動での実績、取得した資格、ユニークな経験などを通して、自分の魅力を存分にアピールできます。

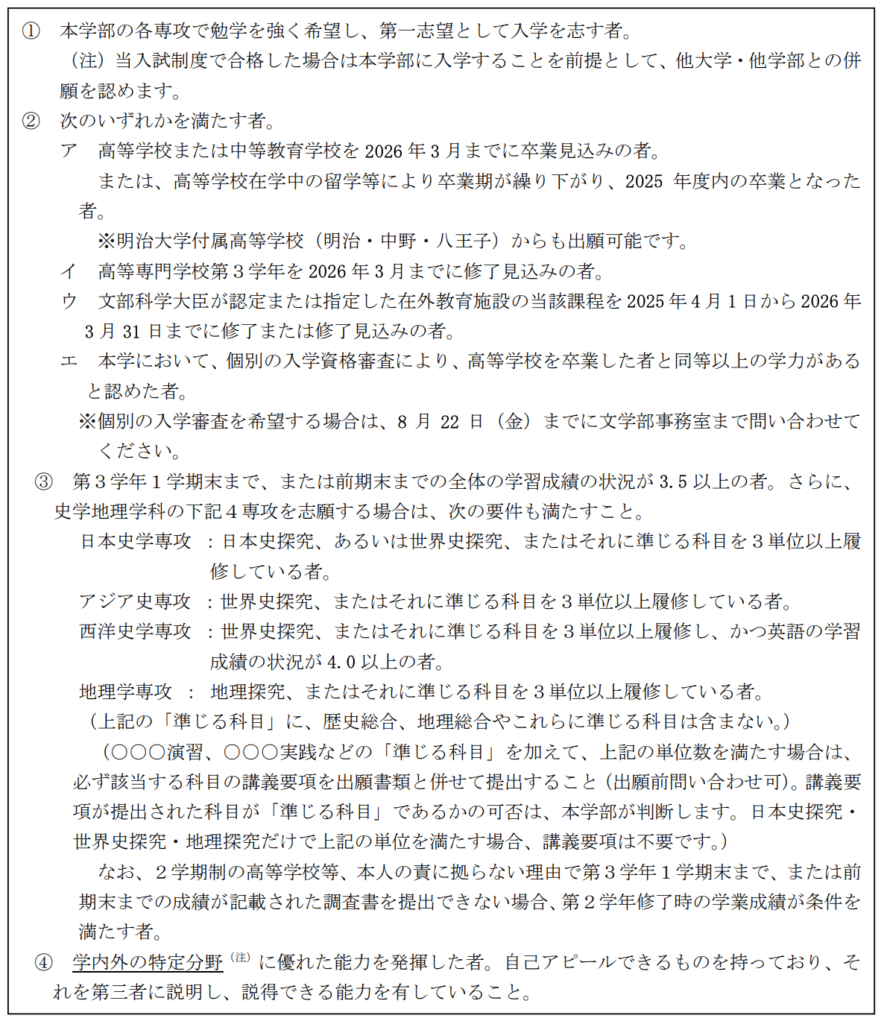

総合型選抜との違い

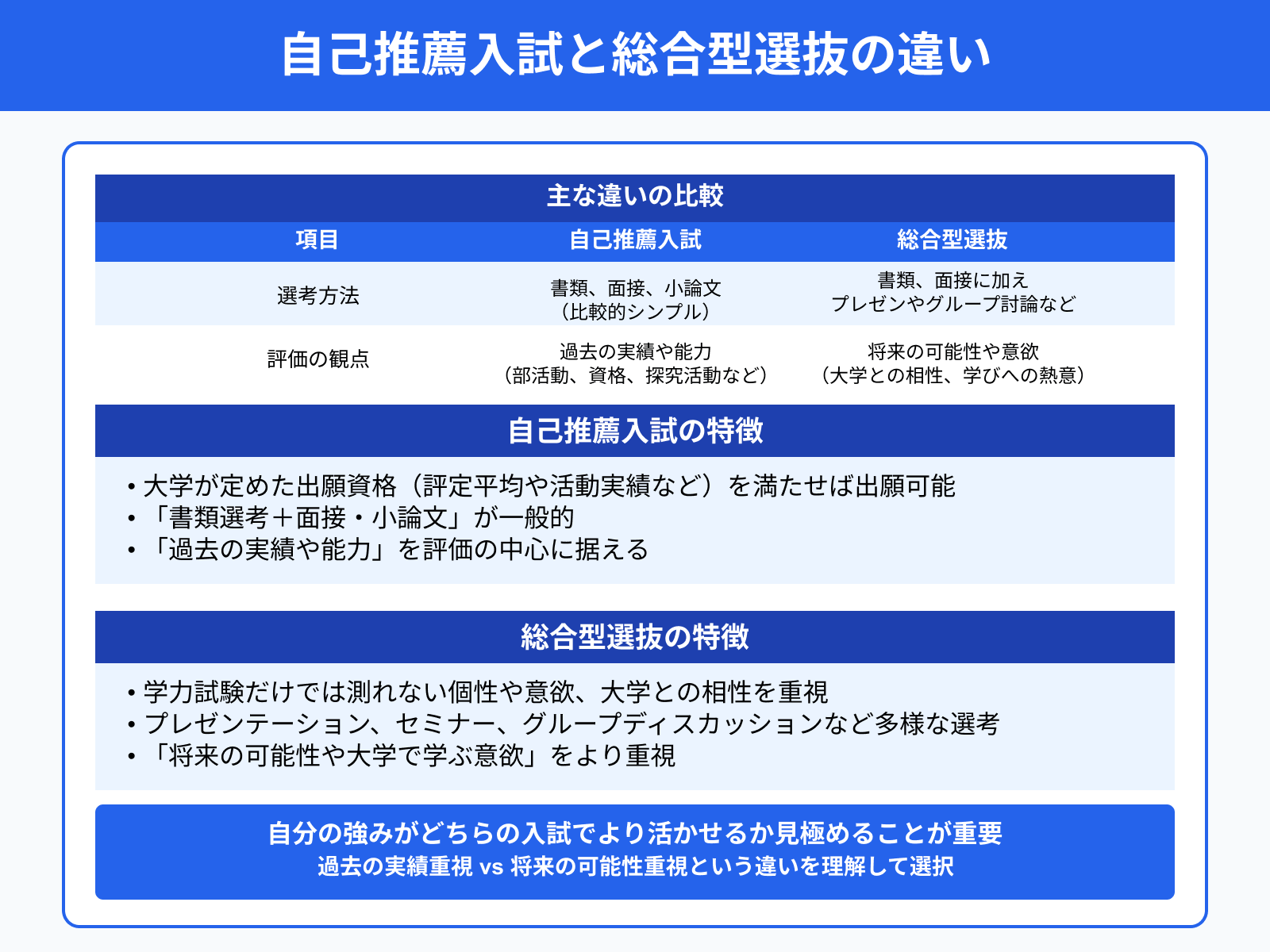

総合型選抜(旧AO入試)と自己推薦入試は混同されがちです。しかし、評価の重点や選考方法に下表のような違いがあります。

| 事故推薦入試 | 総合型選抜 | |

|---|---|---|

| 選考方法 | 書類、面接、小論文 | 書類、面接に加え、プレゼンやグループ討論など多様 |

| 評価の観点 | 過去の実績や能力(部活動、資格、探究活動など) | 将来の可能性や意欲(大学との相性、学びへの熱意) |

自己推薦入試は、大学が定めた出願資格(評定平均や活動実績など)を満たせば、原則として誰でも出願できる入試方式です。総合型選抜は学力試験だけでは測れない個性や意欲、大学との相性を重視する点で特徴づけられます。

選考方法において、自己推薦入試は「書類選考+面接・小論文」が一般的です。総合型選抜では、加えて「プレゼンテーション、セミナー、グループディスカッション」といった、より多様な選考方法が用いられる場合があります。

評価の観点では、自己推薦入試が「過去の実績や能力」を評価の中心に据えています。総合型選抜は「将来の可能性や大学で学ぶ意欲」をより重視する傾向にあります。

自分の強みがどちらの入試でより活かせるか、見極めることが重要です。

総合型選抜の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

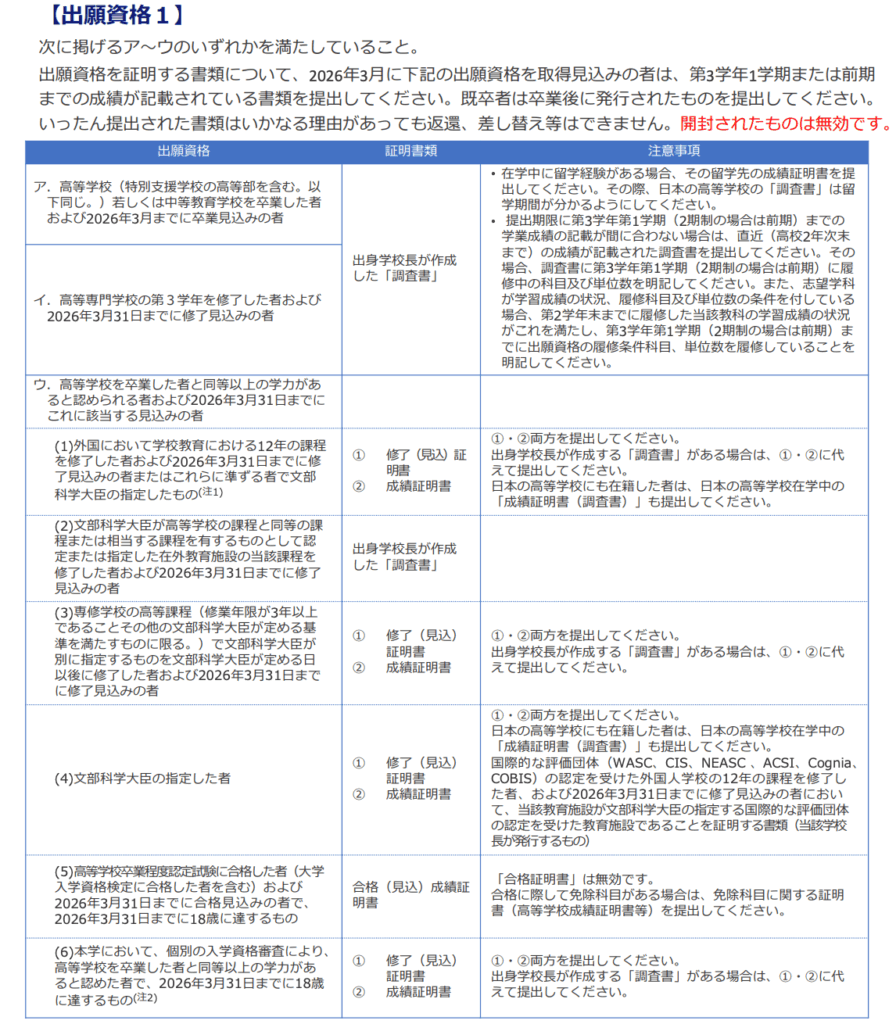

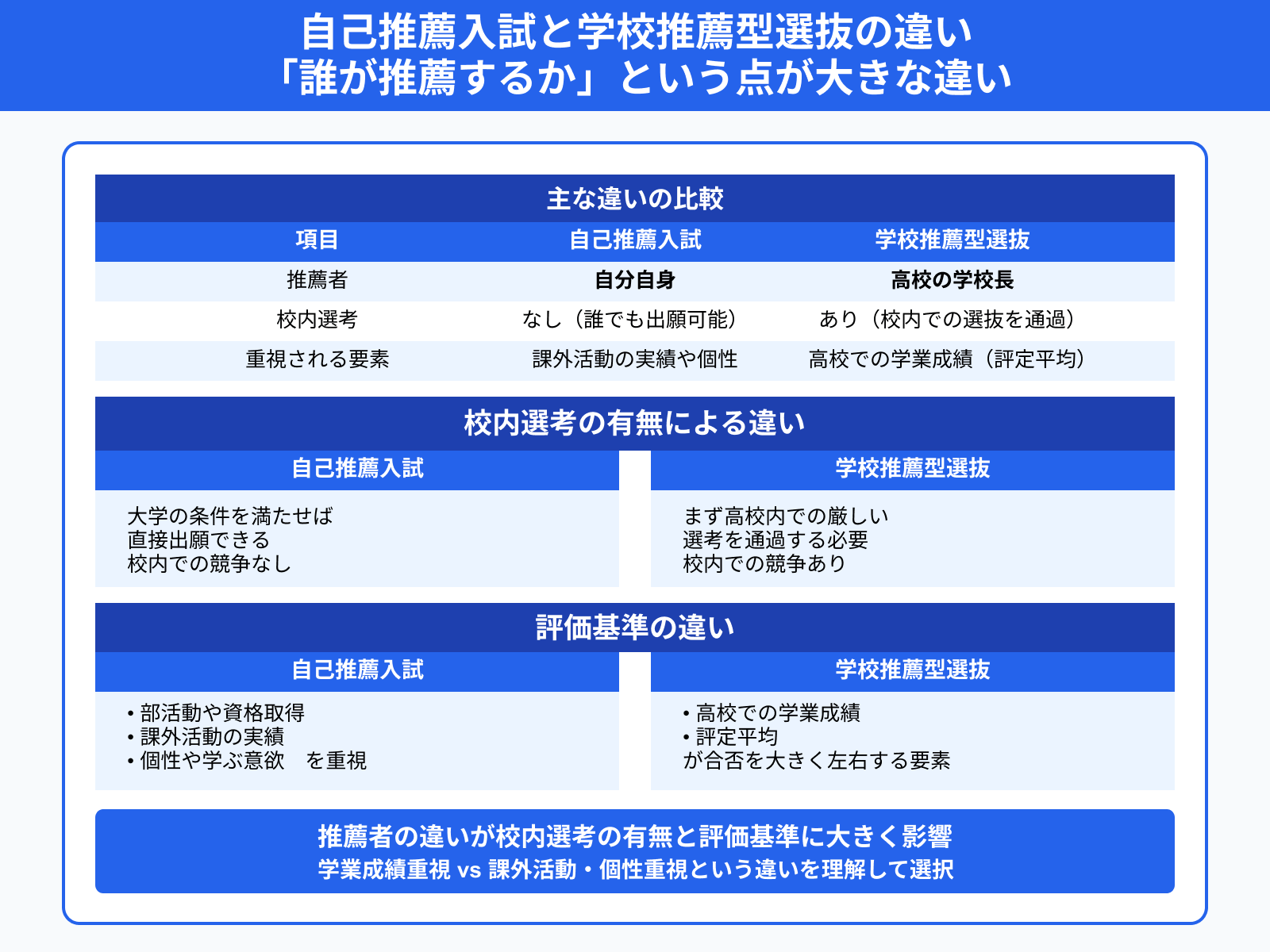

学校推薦型選抜との違い

学校推薦型選抜(指定校・公募)と自己推薦入試の違いは「誰が推薦するか」という点です。自己推薦入試が自分自身を推薦するのに対し、学校推薦型選抜では「高校の学校長」からの推薦が必要です。下表のような違いがあります。

| 自己推薦入試 | 学校推薦型選抜 | |

|---|---|---|

| 推薦者 | 自分自身 | 高校の学校長 |

| 校内選考 | なし(誰でも出願可能) | あり(校内での選抜を通過する必要がある) |

| 重視される要素 | 課外活動の実績や個性 | 高校での学業成績(評定平均) |

推薦者が異なることによって、校内選考の有無も変わります。自己推薦入試は大学の条件を満たせば直接出願できます。しかし学校推薦型(特に指定校推薦)では、まず高校内での厳しい選考を通過しなければなりません。

評価基準にも差があります。学校推薦型選抜では「高校での学業成績(評定平均)」が合否を大きく左右する要素です。自己推薦入試は、学業成績も評価対象にはなるものの、それ以上に部活動や資格取得といった「課外活動の実績や個性、学ぶ意欲」が評価される傾向にあります。

総合型選抜との違いも踏まえ、学校推薦型選抜の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

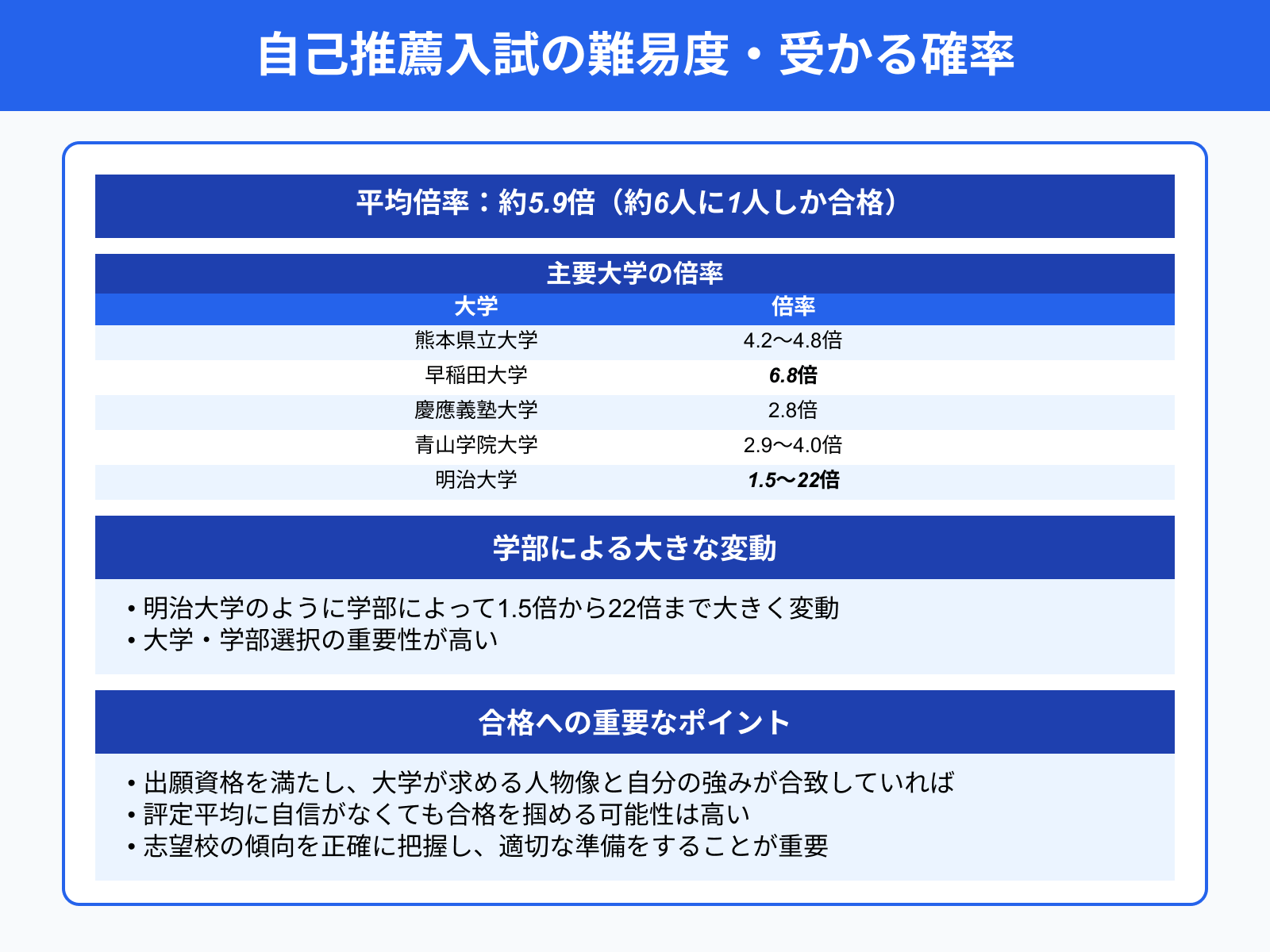

自己推薦入試の難易度・受かる確率

自己推薦入試は、決して「楽な入試」ではありません。

事実、自己推薦入試の実施大学における倍率を調査したところ、平均倍率が約5.9倍(約6人に1人しか合格)とわかりました。

明治大学のように、学部によって倍率が1.5倍から22倍まで大きく変動する大学があります。

出願資格を満たし、大学が求める人物像と自分の強みが合致していれば、評定平均に自信がなくても合格を掴める可能性は高いです。重要なのは、志望校の傾向を正確に把握し、適切な準備をすることです。

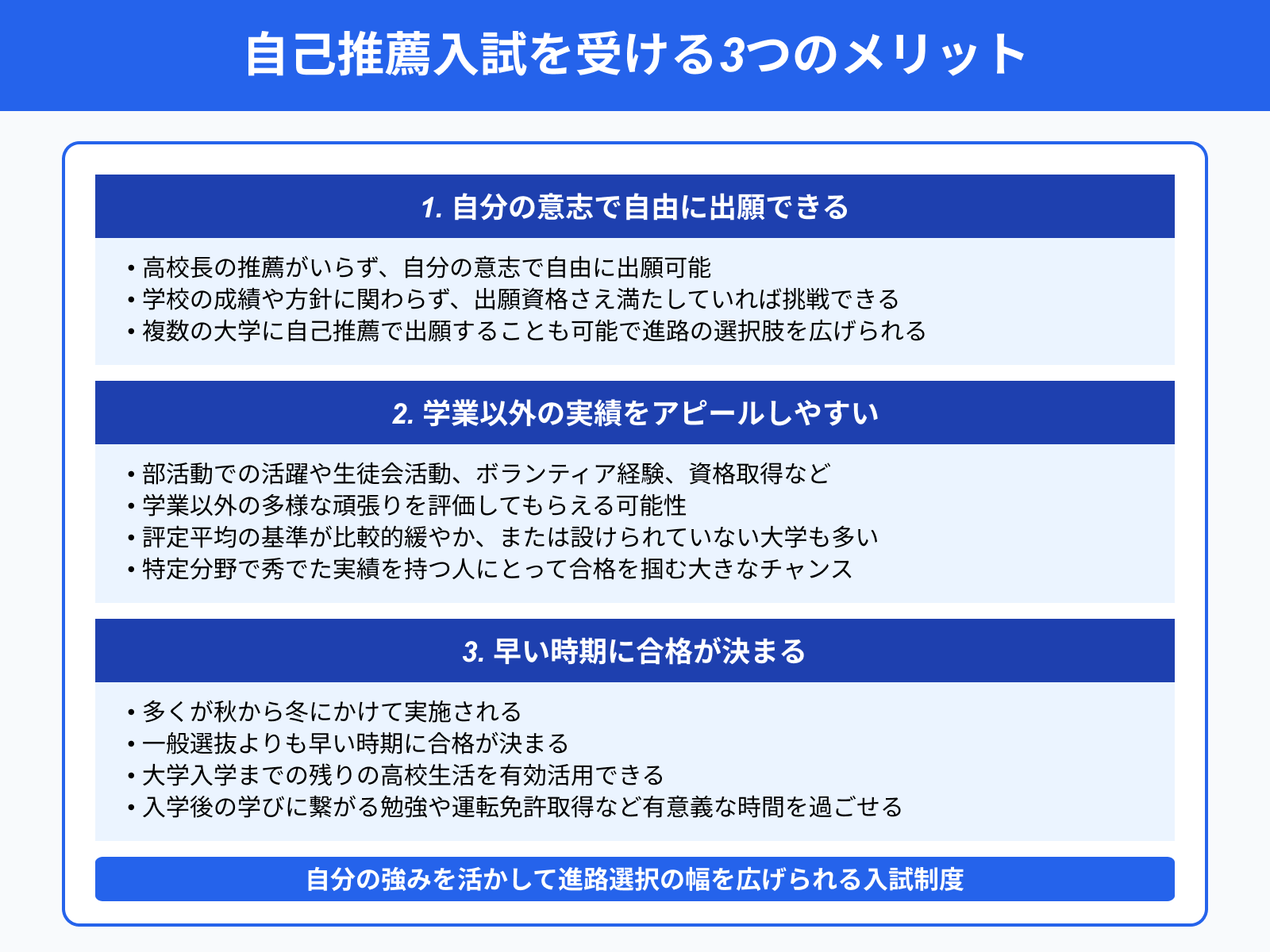

自己推薦入試を受ける3つのメリット

ここからは自己推薦入試を受けるメリットを3つにまとめて解説します。

自分の意志で自由に出願できる

高校長の推薦がいらず、自分の意志で自由に出願できる点は自己推薦入試を受けるメリットの1つです。

学校の成績や方針に関わらず、大学が定める出願資格さえ満たしていれば、自分の判断で挑戦できます。複数の大学に自己推薦で出願することも可能であり、進路の選択肢を広げられます。

学業以外の実績をアピールしやすい

学業以外の実績をアピールしやすい点も、自己推薦入試を受けるメリットの1つです。

部活動での活躍や生徒会活動、ボランティア経験、資格取得といった、学業以外の多様な頑張りを評価してもらえる可能性があります。

評定平均の基準が比較的緩やか、あるいは設けられていない大学も少なくありません。そのため、特定の分野で秀でた実績を持つ人にとっては、合格を掴む大きなチャンスです。

早い時期に合格が決まる

早い時期に合格が決まる点も、自己推薦入試を受けるメリットの1つです。

自己推薦入試は、多くが秋から冬にかけて実施されます。一般選抜よりも早い時期に合格が決まるため、大学入学までの残りの高校生活を有効に活用できます。

入学後の学びに繋がる勉強を始めたり、運転免許を取得したりと、有意義な時間を過ごせるでしょう。

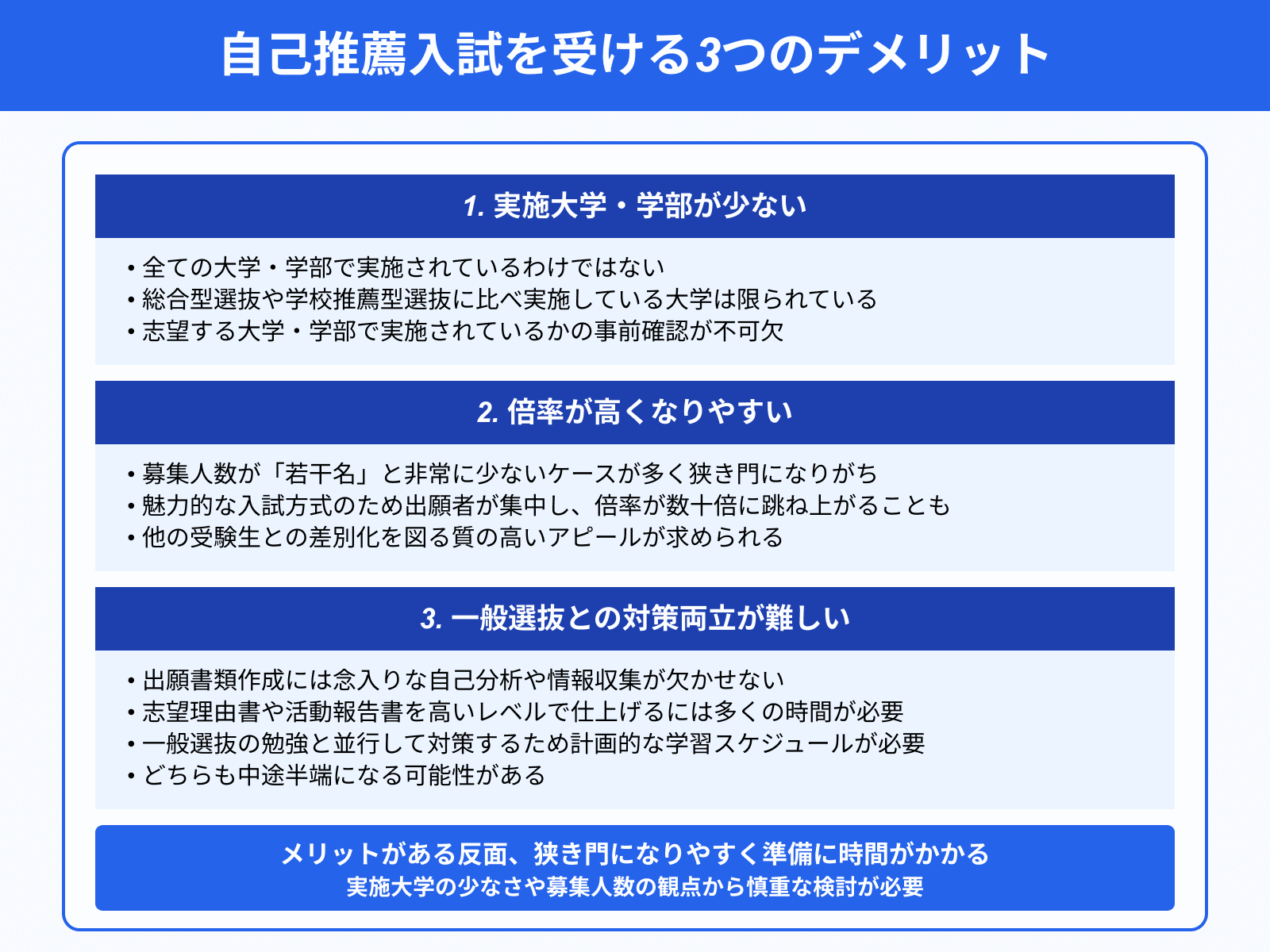

自己推薦入試を受ける3つのデメリット

メリットに続き、ここからは自己推薦入試を受けるデメリットを、3つにまとめて解説します。

実施大学・学部が少ない

実施している大学・学部が少ない点は、自己推薦入試を受けるデメリットといえます。

自己推薦入試は、全ての大学・学部で実施されているわけではありません。

総合型選抜や学校推薦型選抜に比べると、実施している大学は限られています。そのため、自分の志望する大学・学部で自己推薦入試が行われているか、事前の確認が不可欠です。

倍率が高くなりやすい

募集人数が少なく倍率が高くなりやすい点も、自己推薦入試を受けるデメリットといえます。

募集人数が「若干名」と非常に少ないケースが多く、狭き門になりがちです。魅力的な入試方式であるため、出願者が集中し、倍率が数十倍に跳ね上がることも珍しくありません。

合格を勝ち取るためには、他の受験生との差別化を図る、質の高いアピールが求められます。

一般選抜との対策両立が難しい

一般選抜との対策両立が難しい点も、自己推薦入試を受けるデメリットといえます。

出願書類の作成には、念入りな自己分析や情報収集が欠かせません。志望理由書や活動報告書などを高いレベルで仕上げるには、多くの時間が必要です。

一般選抜の勉強と並行して対策を進めることになるため、計画的な学習スケジュールを立てないと、どちらも中途半端になる可能性があります。

自己推薦入試にはメリットがある反面、実施大学の少なさや募集人数の観点から、狭き門になりやすいという側面もあります。準備に時間がかかる点も注意が必要です。

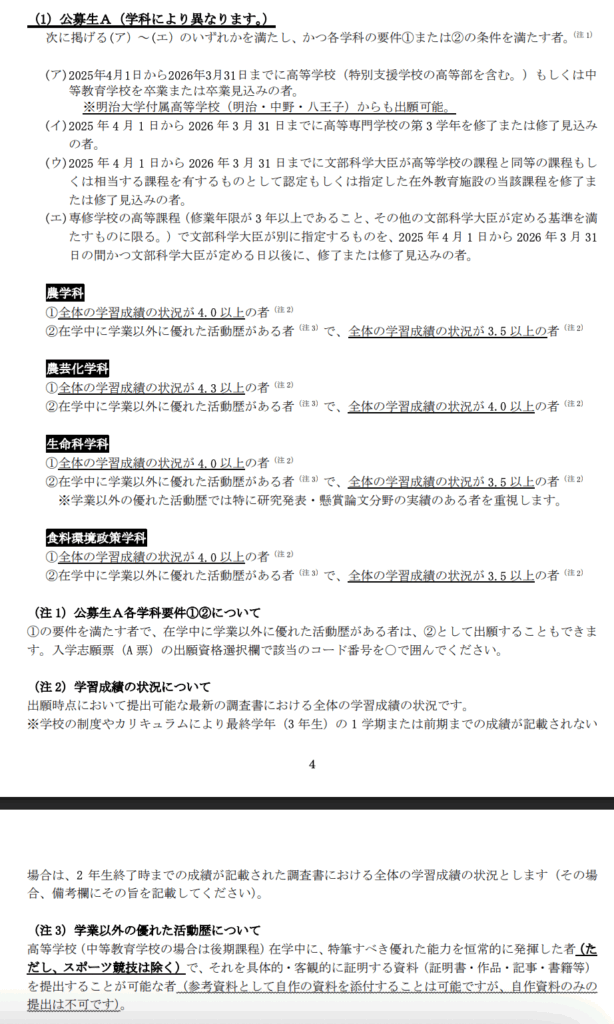

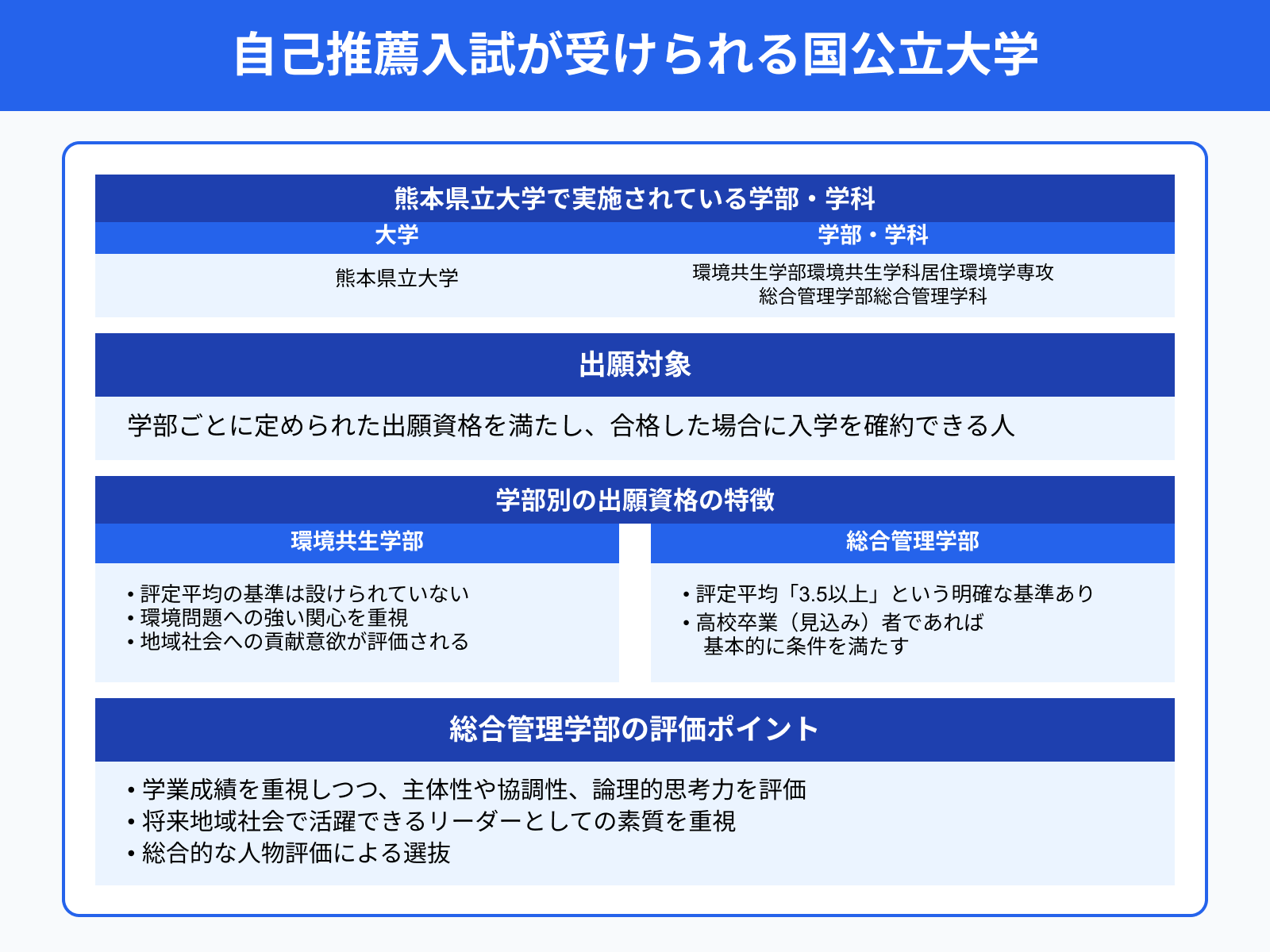

自己推薦入試が受けられる国公立大学

国公立大学でも、自己推薦入試を実施している大学は存在します。代表的な大学として、熊本県立大学が挙げられます。

| 大学 | 学部・学科 |

|---|---|

| 熊本県立大学 | 環境共生学部環境共生学科居住環境学専攻総合管理学部総合管理学科 |

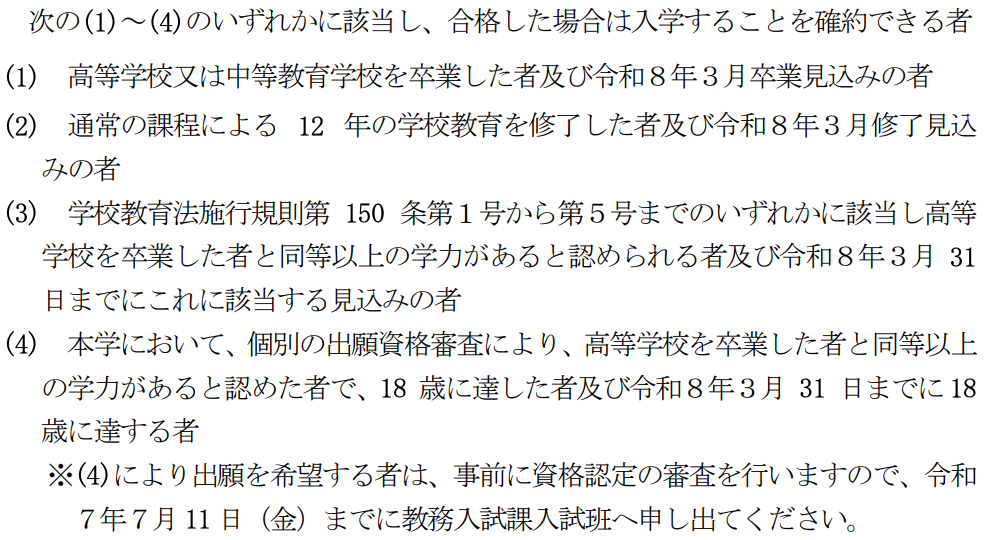

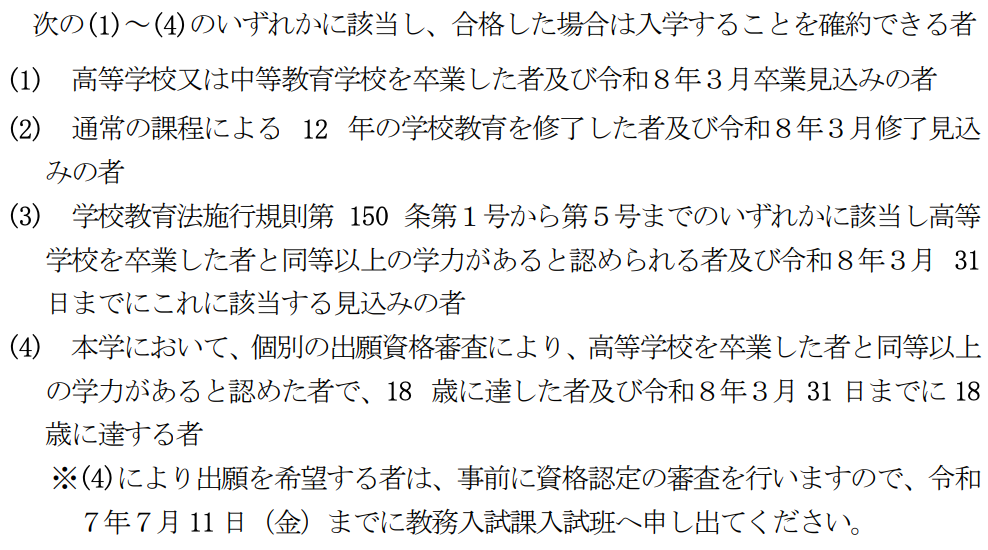

熊本県立大学の自己推薦入試は、学部ごとに定められた出願資格を満たし、合格した場合に入学を確約できる人が対象です。

熊本県立大学

環境共生学部では、出願資格として評定平均の基準は設けられていません。その代わり、環境問題への強い関心や、地域社会への貢献意欲が重視されます。

総合管理学部の出願資格も、基本的には高校卒業(見込み)者であれば条件を満たします。評定平均「3.5以上」という明確な基準が設けられているのが特徴です。

学業成績を重視しつつ、主体性や協調性、論理的思考力などを通して、将来地域社会で活躍できるリーダーとしての素質が評価されます。

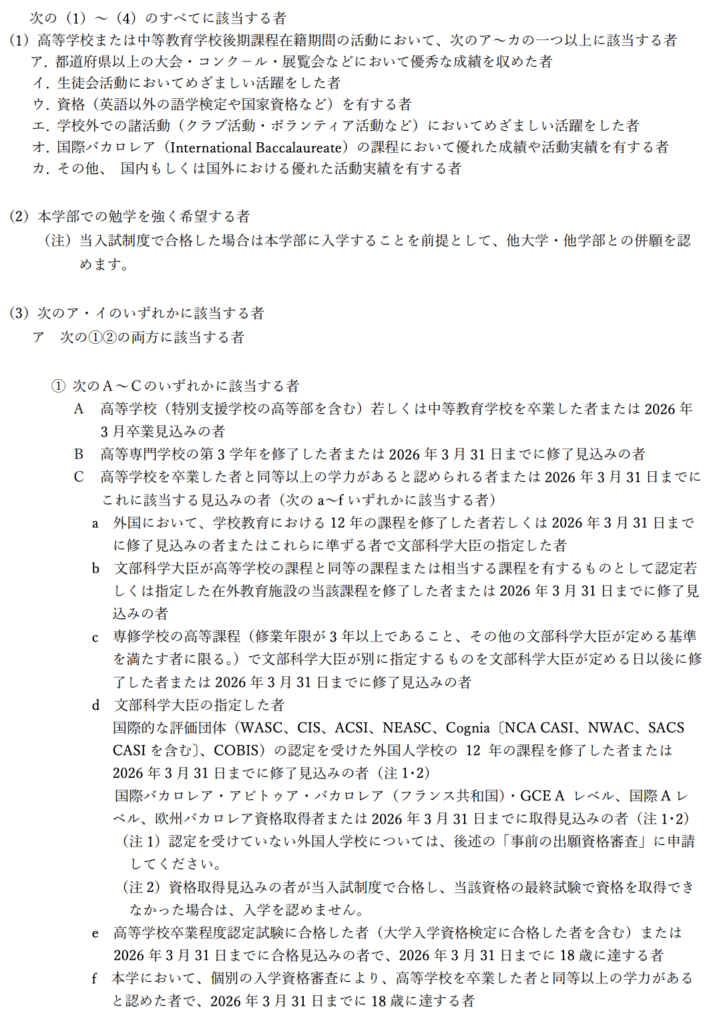

自己推薦入試が受けられる私立大学・一覧

下表に自己推薦入試が受けられる私立大学をまとめました。

| 大学 | 学部・学科 |

|---|---|

| 早稲田大学 | 社会科学 |

| 慶應義塾大学 | 文学部 |

| 青山学院大学 | 文学部英米文学科/史学科/比較芸術学科地球社会共生学部/地球社会共生学科コミュニティ人間科学部/ コミュニティ人間科学科 |

| 明治大学 | 文/理工/農/日本国際/総合数理学部 |

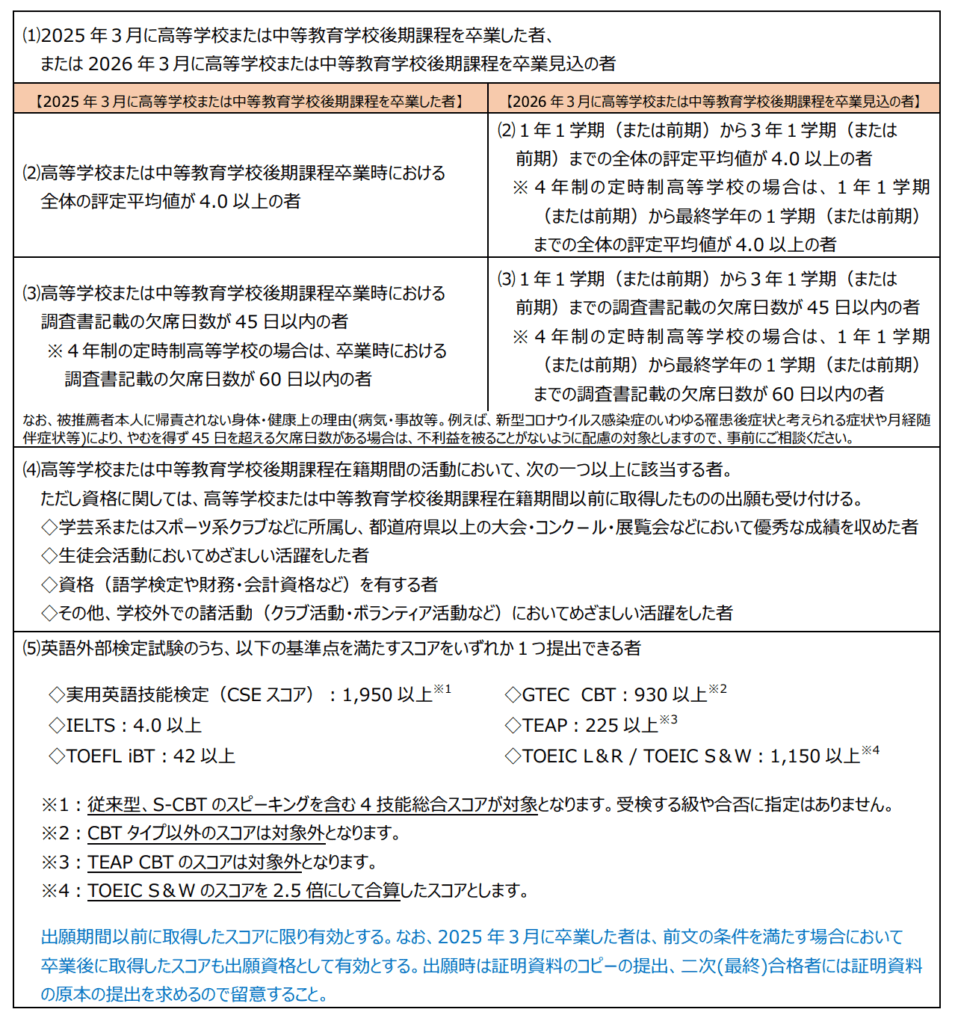

早稲田大学

早稲田大学の自己推薦入試では、評定平均4.0以上という高い学業基準が設けられています。英語外部検定試験のスコア提出が必須となっており、グローバルな視野を持つ人材を求めているのが特徴です。

学芸系・スポーツ系・社会活動での優秀な成果も重視され、多面的な評価が行われます。欠席日数にも制限があり、45日以内(4年制高校は60日以内)という条件があります。

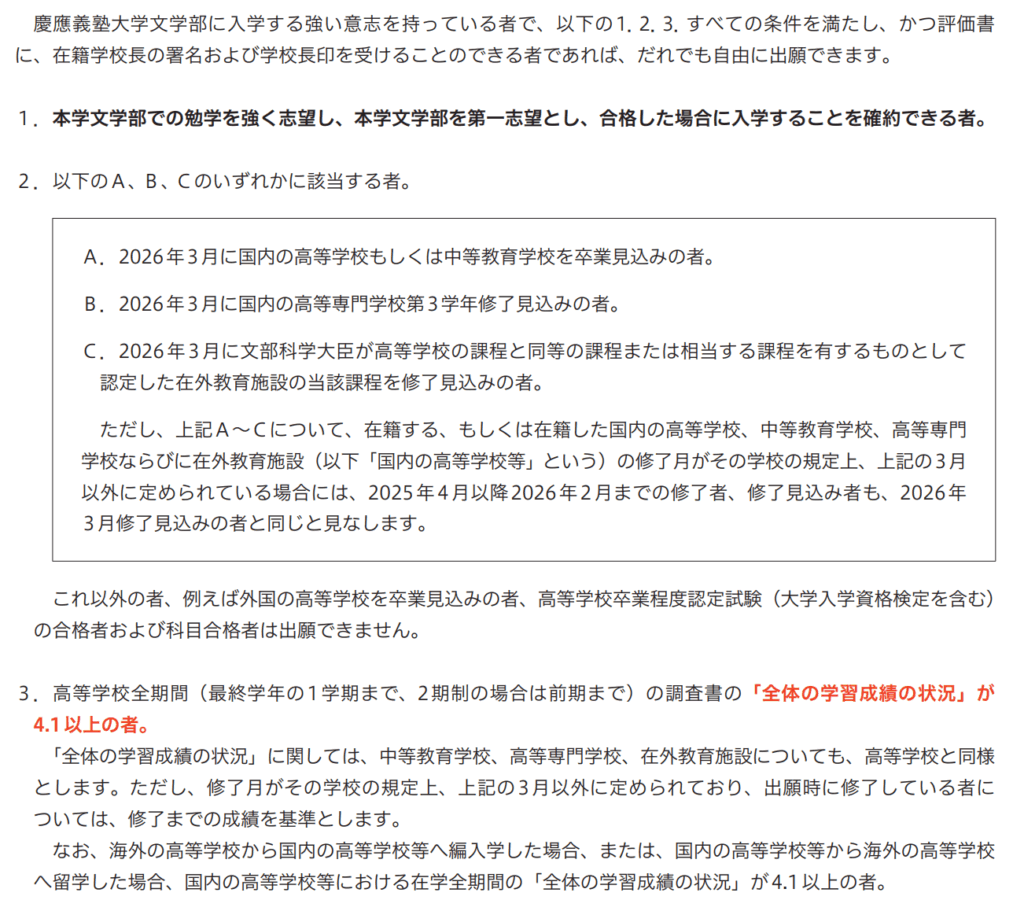

慶應義塾大学

慶應義塾大学・文学部の自己推薦入試では、比較的高い評定平均4.1以上が求められます。文学部での学習を強く志望し、合格した場合の入学確約が必須条件です。

国内外の高校卒業見込み者を対象としており、国際的な人材育成を重視していることがうかがえます。

青山学院大学

青山学院大学は、学部によって異なる選考基準を設けています。多くの学部で評定平均の明確な基準を設けておらず、比較的出願しやすい条件となっています。

英語外部検定試験のスコア提出を求める学部が多いです。

英語力や国際性を重視する傾向があります。特に地球社会共生学部では、グローバルな視点を持つ人材を積極的に評価しています。

明治大学

明治大学でも複数の学部で自己推薦入試を実施しており、学部ごとに特色ある選考を行っています。理系学部では研究への関心や論理的思考力、文系学部では表現力や創造性が重視される傾向があります。

各学部とも、学業成績だけでなく、課外活動や将来への意欲を総合的に評価されるのが共通点です。

自己推薦入試に受かりやすい人の特徴

自己推薦入試に合格する人には、共通する特徴があります。ここからはその共通点を3つにまとめて解説します。

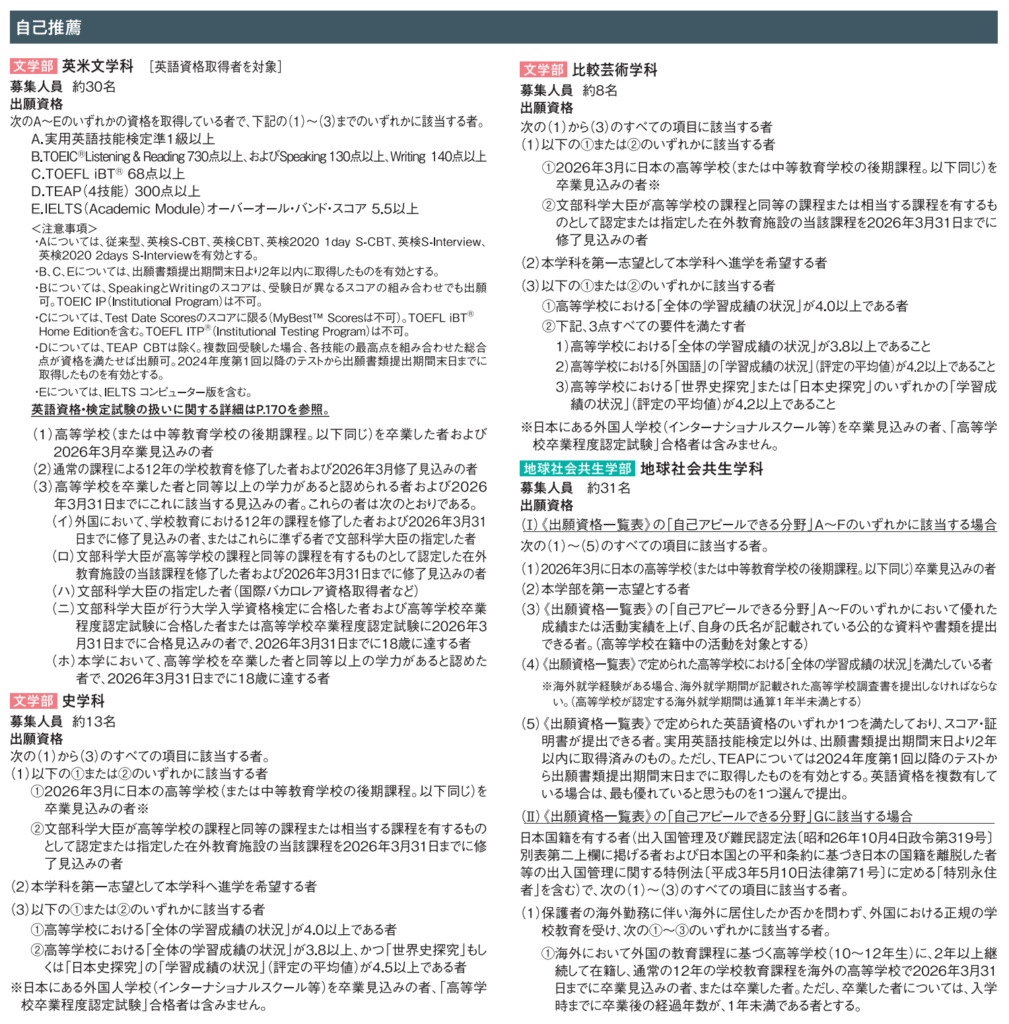

アドミッションポリシーに合致している人

自己推薦入試に受かりやすい人の特徴は、大学が求める人物像と自分の強みが一致していることです。その人物像を示したものが「アドミッションポリシー」です。

アドミッションポリシーとは、大学が「どのような学生に入学してほしいか」を明記した方針を指します。大学の公式サイトで志望学部のアドミッションポリシーを調べ、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」といった項目の中から、特に何を重視しているかを確認しましょう。

主体性を重視する学部であれば、生徒会活動やボランティア経験が有効なアピールになります。自分の経験や能力が、アドミッションポリシーのどの部分に合致するのかを具体的に結びつけて伝えられる人が、合格しやすいといえます。

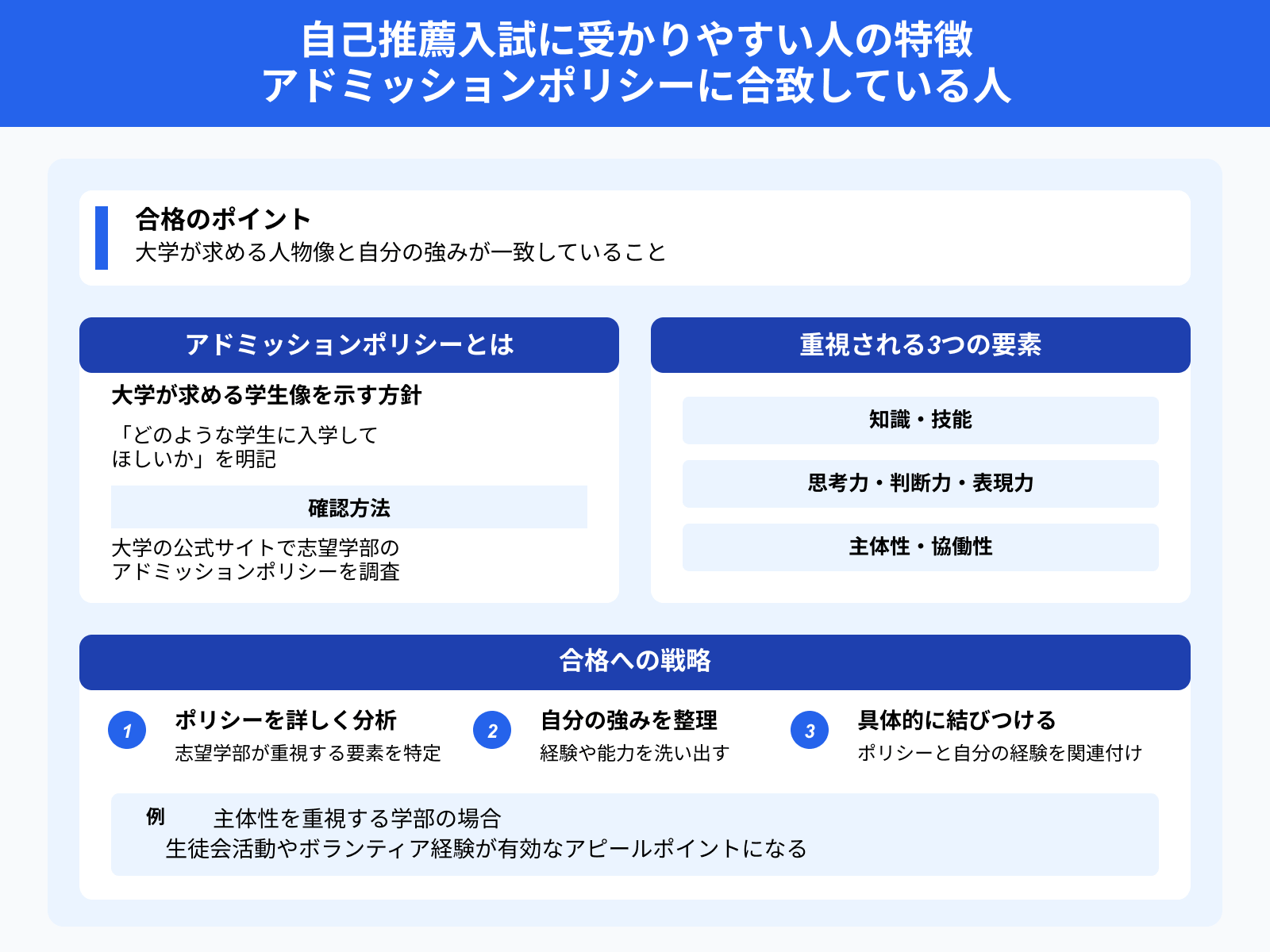

明確な目標がある人

自己推薦入試に受かりやすい人には「なぜこの大学でなければならないのか」を自分の言葉で語れるという特徴があります。将来の目標から逆算して、大学での学びを具体的に計画していることが重要です。

将来の夢やキャリアプランを実現するために、大学で何をどのように学びたいのか、具体的な学習計画を立てましょう。そのためには、大学のカリキュラムやゼミ、担当教授の研究内容まで深く調べ上げることが不可欠です。

例えば「〇〇教授の△△という研究に興味があり、先生のゼミで学びを深めて将来は⬜︎⬜︎の分野で貢献したい」というように、その大学で学びたい理由を明確に語れる人は、学習意欲が高いと判断され、合格に近づきます。

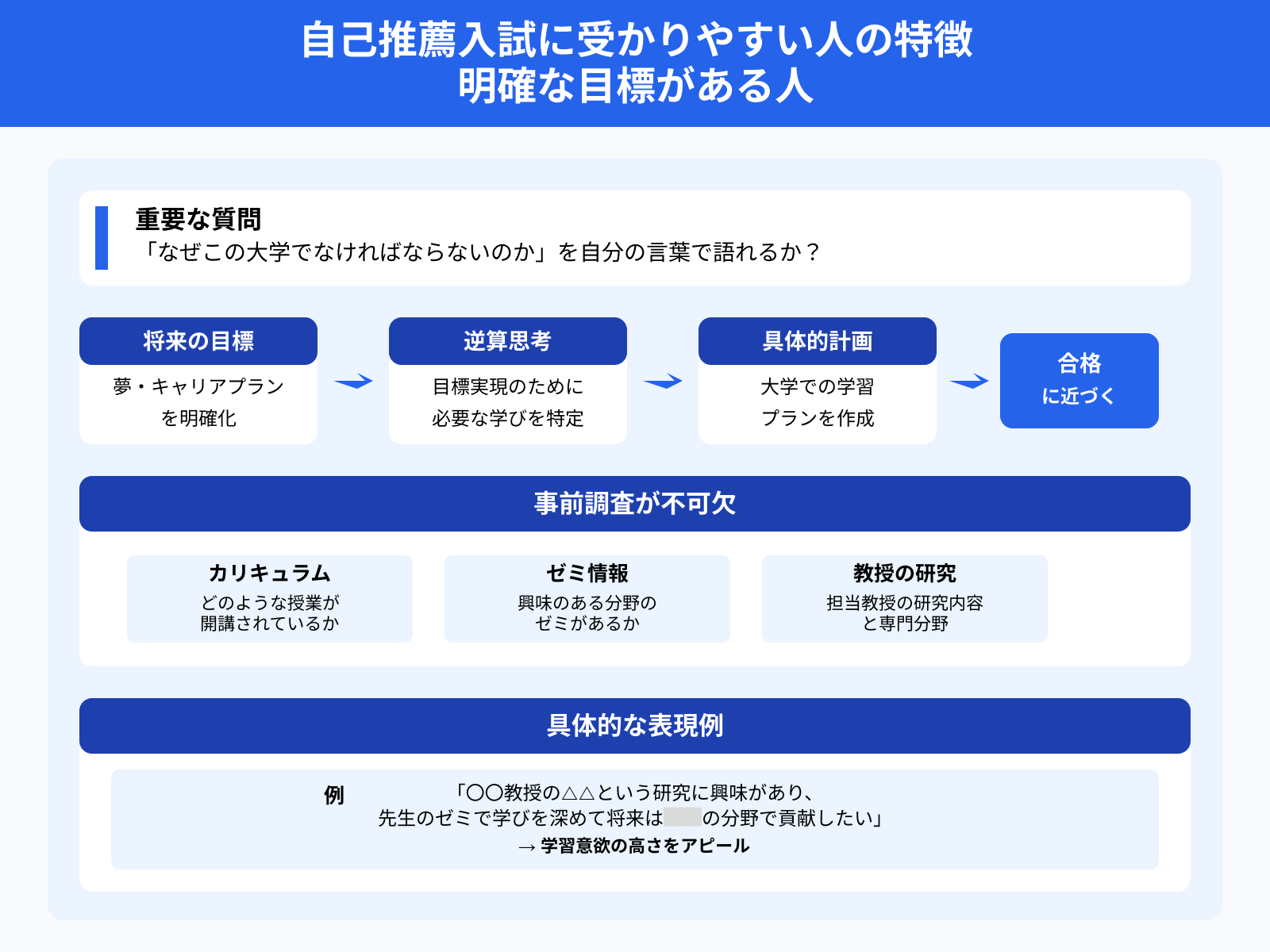

高校での活動実績がある人

学業以外に打ち込んできた活動も、自己推薦入試に受かりやすい人の特徴です。どのような実績を残し、その経験から何を学んだのかを具体的に示すことが大切です。

下記のような実績は、リーダーシップや主体性の証明になります。

- 部活動での部長経験や大会での成績

- 生徒会活動での貢献

- 地域でのボランティア活動

また、英検やTOEFLなどの語学資格、簿記などの専門資格も、学習意欲の高さを示す客観的な指標として有効です。

コンテストなどへの参加経験も、大学が求める探究心や問題解決能力をアピールするうえで高く評価されます。

自己推薦入試の対策手順【4STEP】

ここからは合格に向けた、自己推薦入試の対策手順を、4つのステップにまとめて解説します。

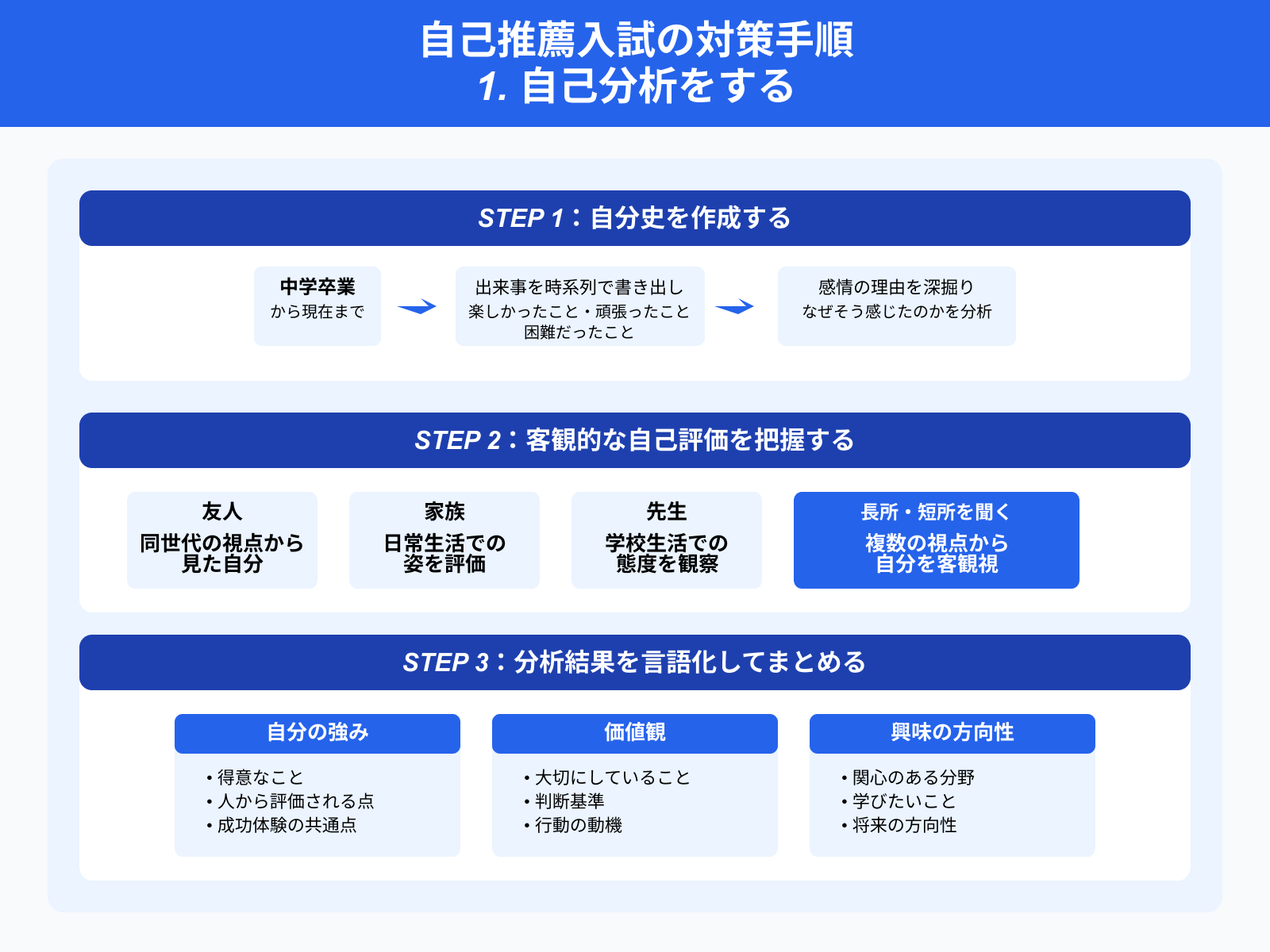

ステップ1:自己分析をする

はじめに、中学卒業から現在までの出来事を時系列で書き出す「自分史」を作成しましょう。

楽しかったこと、頑張ったこと、困難だったことを書き出し、なぜそう感じたのかを深掘りします。友人や家族、先生に「自分の長所・短所」を聞き、客観的な自己評価を把握することも重要です。

自分史から、自分の強み、価値観、興味の方向性を言語化してまとめます。

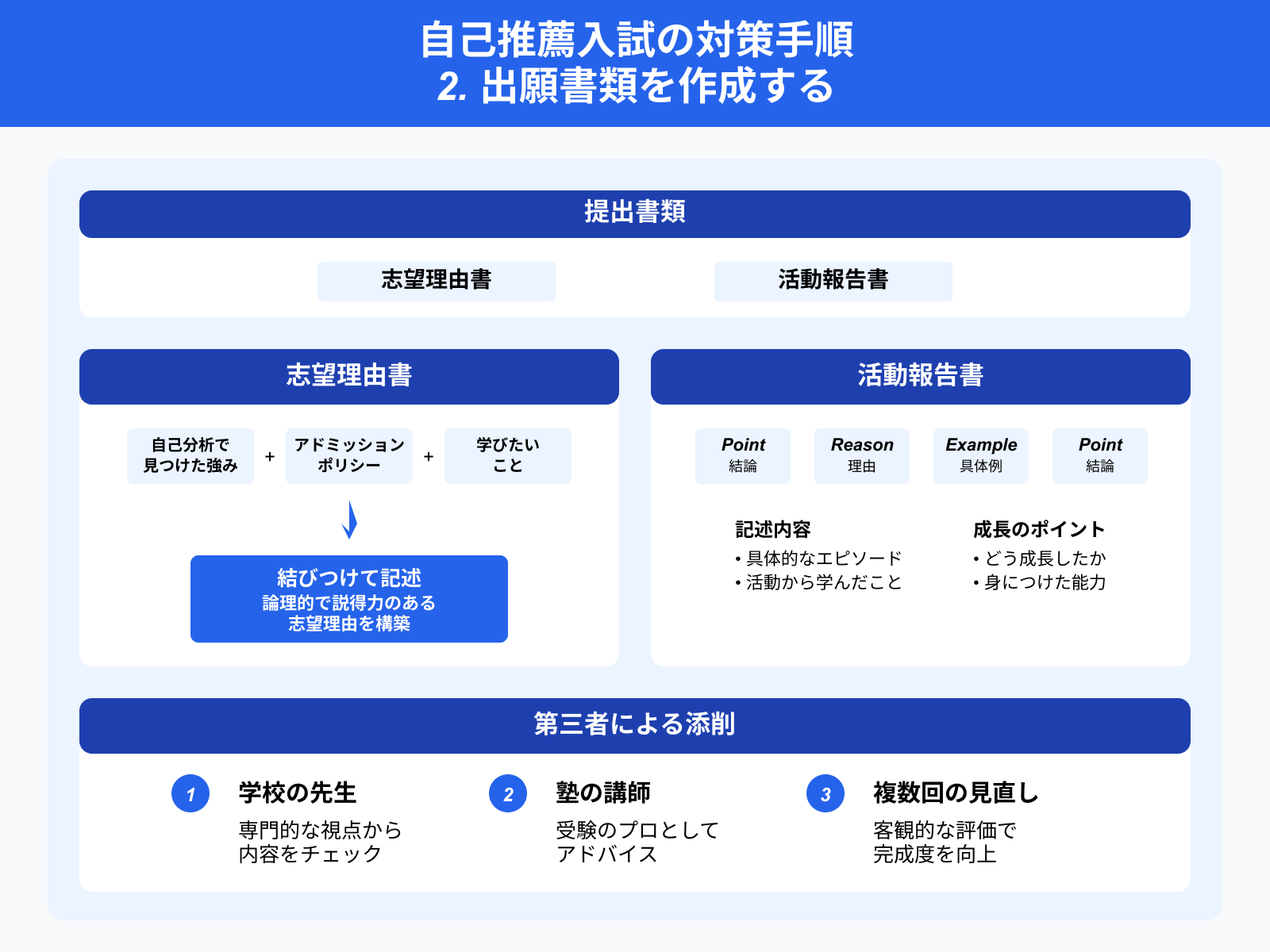

ステップ2:出願書類を作成する

次に、下記の提出書類を作成しましょう。

- 志望理由書

- 活動報告書

志望理由書には、自己分析で見つけた強みと、大学のアドミッションポリシー、学びたいことを結びつけて記述します。

活動報告書には、具体的なエピソードを交え、その活動から何を学び、どう成長したかを書きましょう。誰が読んでも分かりやすいように、結論から先に書く「PREP法」を用いて構成します。

完成したら必ず学校の先生や塾の講師など、第三者に添削してもらいましょう。

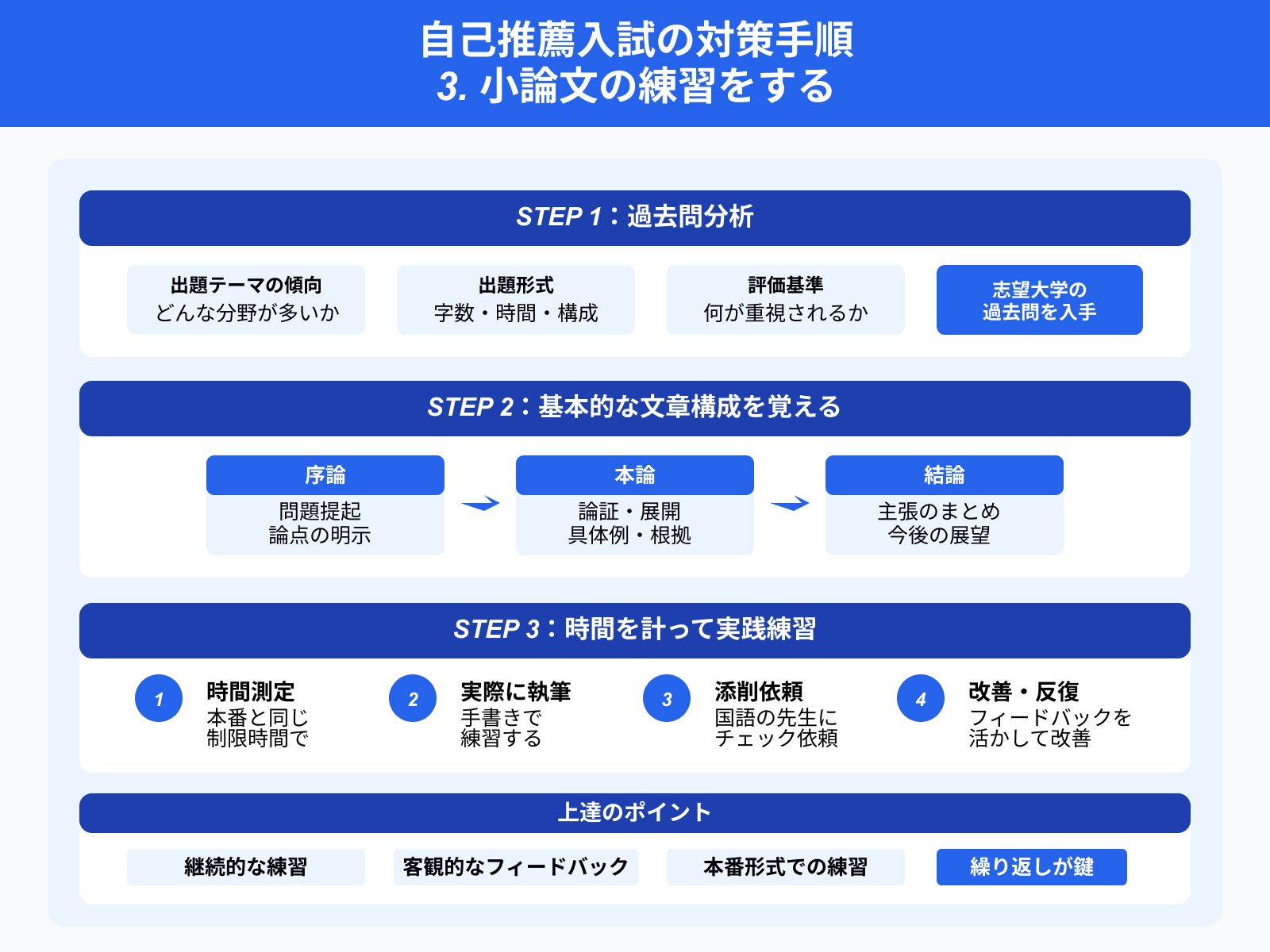

ステップ3:小論文の練習をする

提出書類が作成できたら、小論文の練習をしましょう。

志望大学の過去問を入手し、出題テーマの傾向や形式を把握します。基本的な文章構成「序論→本論→結論」の型を覚え、時間を計って実際に書く練習を繰り返しましょう。

書いた小論文は国語の先生などに添削してもらい、客観的なフィードバックを受けることが上達の鍵です。

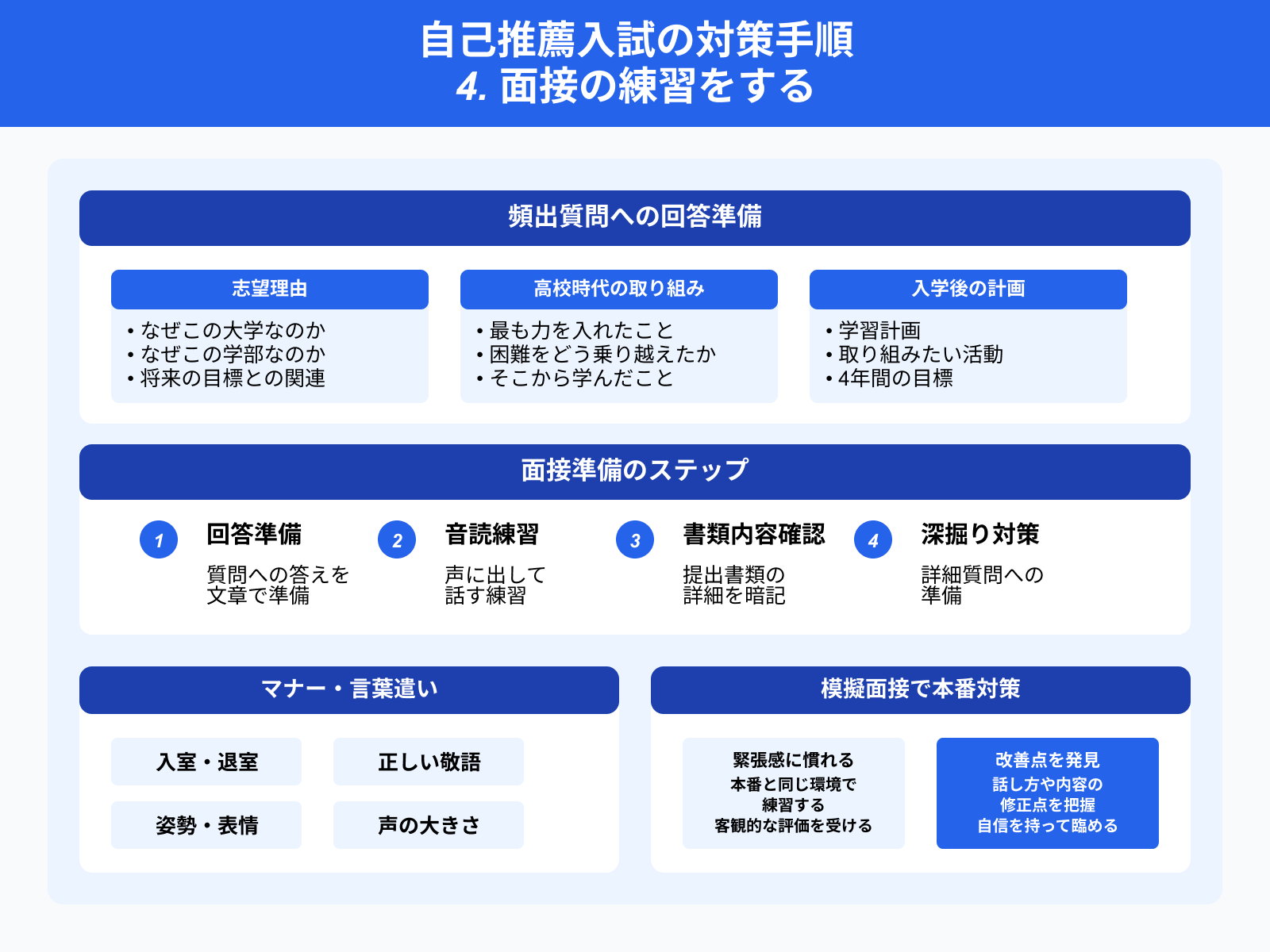

ステップ4:面接の練習をする

小論文対策を並行しながら、面接の練習も進めましょう。

- 志望理由

- 高校時代に最も力を入れたこと

- 入学後の学習計画

など、頻出質問への回答を準備し、声に出して話す練習をします。

提出した書類の内容について深掘りされても答えられるよう、内容を頭に入れておきましょう。入室・退室のマナーや正しい敬語の使い方も確認し、模擬面接で本番に備えます。

自己推薦入試の受験時によくある疑問

最後に自己推薦入試へよくある疑問に、まとめて解説します。

評定はどのくらい必要ですか?

大学・学部によりますが、高い方が有利です。

評定平均の基準は、大学・学部によって大きく異なります。明確な基準がない場合もあれば、「3.5以上」「4.0以上」などと具体的に定められている場合もあるため、必ず志望校の募集要項を確認しましょう。

基準が設けられていない大学でも、学業への取り組みを示す重要な指標として評定は評価されます。そのため、評定平均は高い方が有利になることは間違いありません。

ただし、評定だけで合否が決まるわけではなく、課外活動の実績や志望理由の説得力なども総合的に判断されます。

部活動や生徒会の経験は有利になりますか?

経験から何を学んだかを語れれば、有利になります。

部活動や生徒会の経験があること自体が有利になるわけではありません。重要なのは、その経験を通じて「何を学び、どう成長したか」を具体的に語れることです。

役職や成績だけでなく、目標達成のために工夫したことやチームで協力した経験などが評価の対象になります。

実績の華やかさよりも、経験から得た学びや成長を言語化し、大学での学びにどう活かせるかを示すことが合格への鍵です。

他の大学と併願できますか?

「専願」か「併願可」か、募集要項の確認が必須です。

併願の可否は、各大学の募集要項によって異なります。募集要項に「専願」と記載がある場合は、合格したら必ずその大学に入学する必要があり、他大学との併願はできません。

「併願可」と記載がある場合は、他の大学と同時に受験することができます。ただし、自己推薦入試は「専願」であることが多いため、出願前に必ず募集要項で確認することが重要です。専願の場合は、本当にその大学に入学する意志があるかを慎重に検討してから出願しましょう。

まとめ

自己推薦入試は、高校長の推薦が不要で自分の意志で出願できる入試制度です。総合型選抜や学校推薦型選抜とは評価基準や選考方法が異なり、学業以外の活動実績を積極的にアピールできます。

実施大学が限られ募集人数も少ないため、狭き門となりがちです。合格には、大学のアドミッションポリシーの理解、明確な目標設定、活動実績の具体的なアピールが重要です。

本記事で紹介したように、自己分析から始まる4つのステップで計画的に対策を進めることで、合格への道筋が見えてきます。