「慶應義塾大学の自主応募制による推薦入学者選考って、どんな試験なんだろう?」

「合格するにはどんな対策が必要なんだろう?」

慶應義塾大学における総合型選抜の1つ「自主応募制による推薦入学者選考」を検討しているものの、具体的な試験内容や対策方法がわからず悩んでいる人は多いですよね。

「自主応募制による推薦入学者選考」は、文学部が実施する独自の入試制度です。そのため、試験内容を把握しないまま対策を始めては、かけた時間や手間を無駄にしかねません。

そこで本記事では試験内容や倍率も交え、慶應義塾大学における自主応募制による推薦入学者選考の特徴を解説します。合格に向けた対策方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、慶應義塾大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

- 学力だけでなく意欲や資質・表現力を重視する推薦入試制度

- 評定平均4.1以上、書類と考査で選考

- 一般選抜と別枠で挑戦できる

なお、慶應義塾大学の総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく上智大学に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事の要点を音声でチェック!

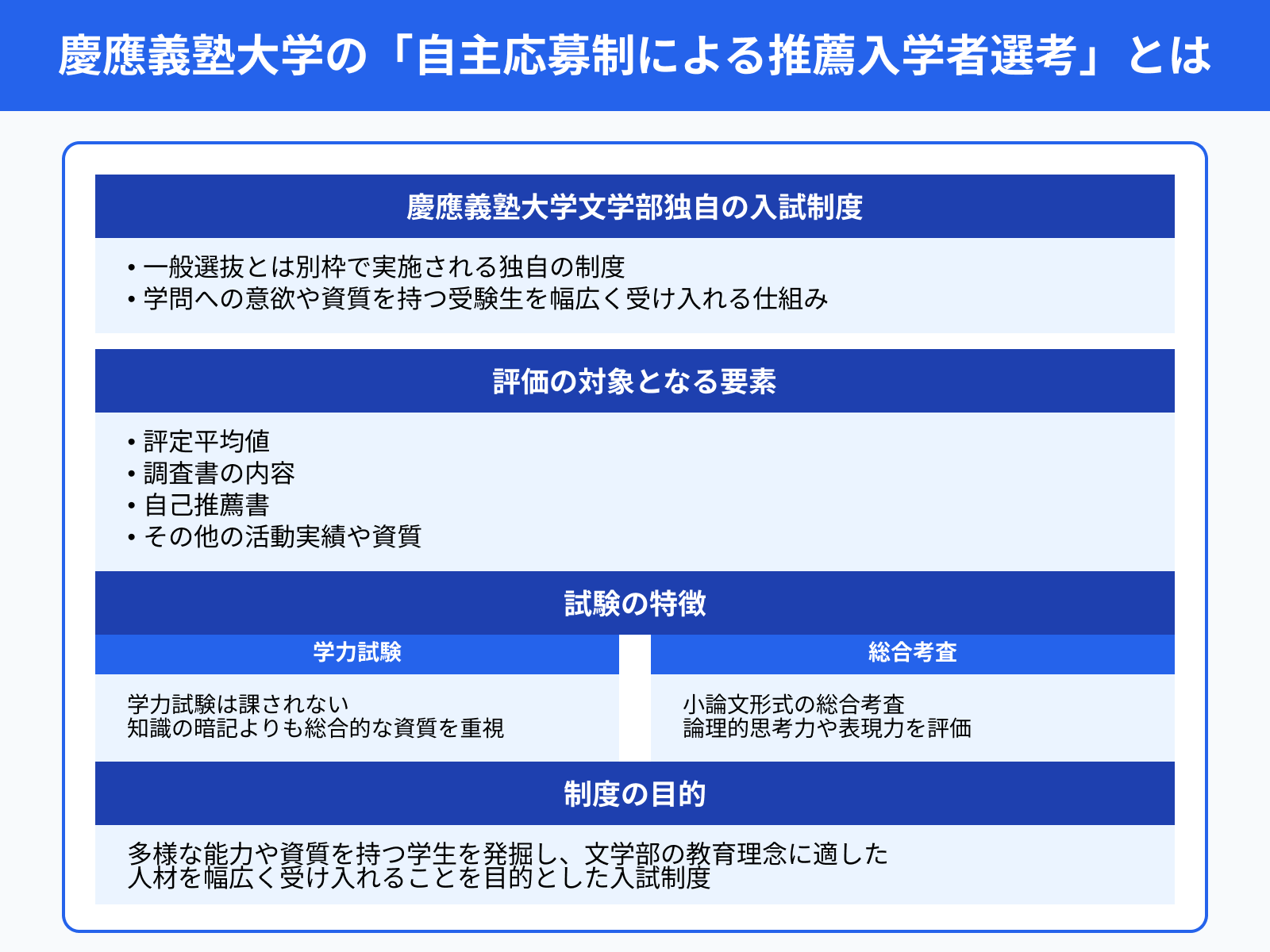

慶應義塾大学の「自主応募制による推薦入学者選考」とは

慶應義塾大学文学部が独自に実施する入試制度です。

評定平均や調査書、自己推薦書などが評価の対象となります。学力試験は課されません。小論文形式の総合考査で、論理的思考力や表現力を評価します。

一般選抜とは別枠で実施される制度です。学問への意欲や資質を持つ受験生を幅広く受け入れる仕組みとなっています。

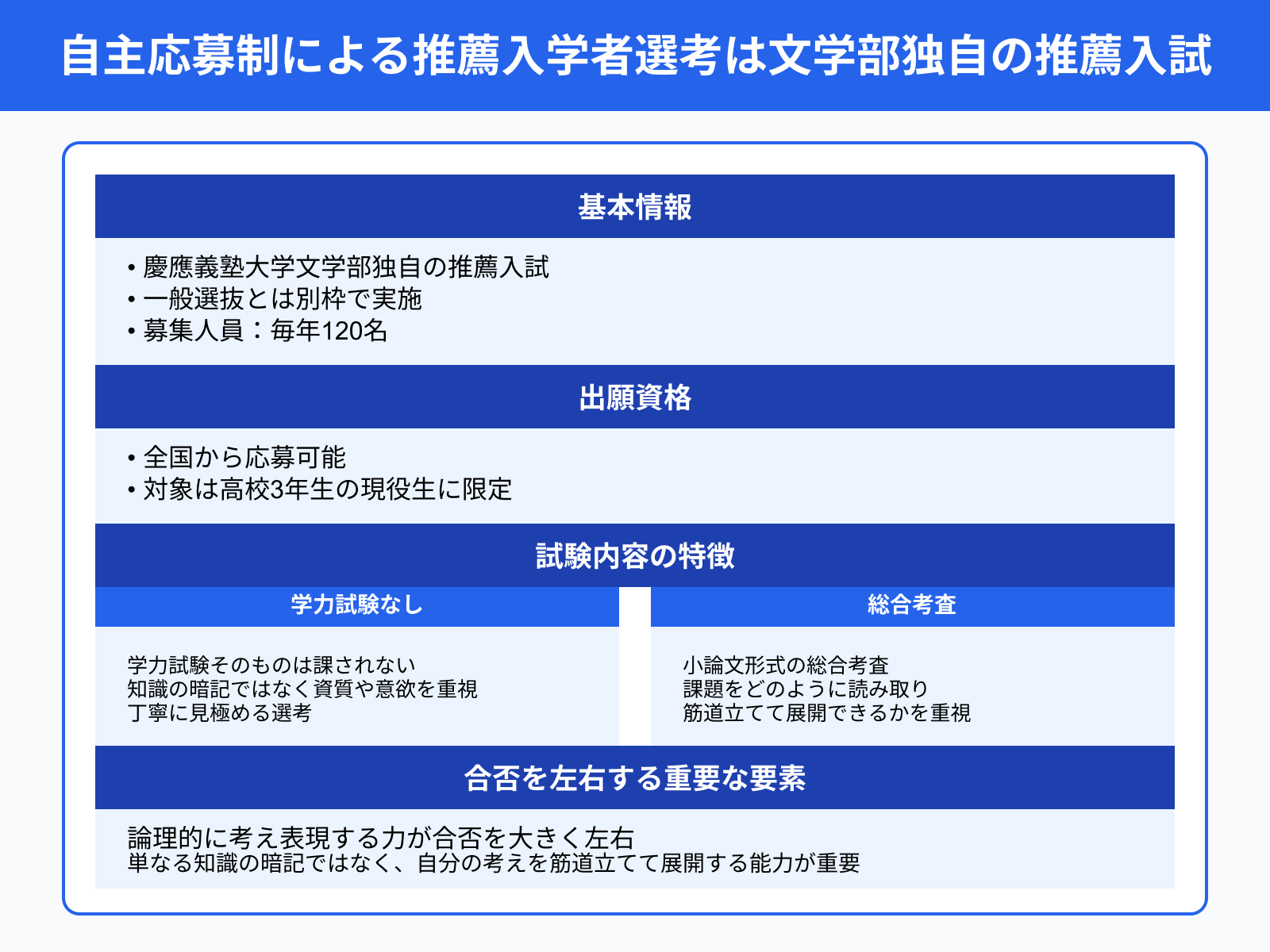

文学部独自の推薦入試

慶應義塾大学は自主応募制による推薦入学者選考を実施しています。これは文学部独自の推薦入試で、一般選抜とは別枠です。

募集人員は毎年120名です。全国から応募可能ですが、対象は高校3年生の現役生に限られます。

学力試験そのものは課されません。小論文形式の総合考査Ⅰ・Ⅱを通して、受験生が持つ資質や学問への意欲を丁寧に見極めるのが特徴です。

総合考査では、与えられた課題をどのように読み取り、自分の考えを筋道立てて展開できるかが重視されます。単なる知識の暗記ではなく、論理的に考え表現する力が合否を大きく左右します。

参考:2026年度 慶應義塾大学文学部『自主応募制による推薦入学者選考 募集要項』

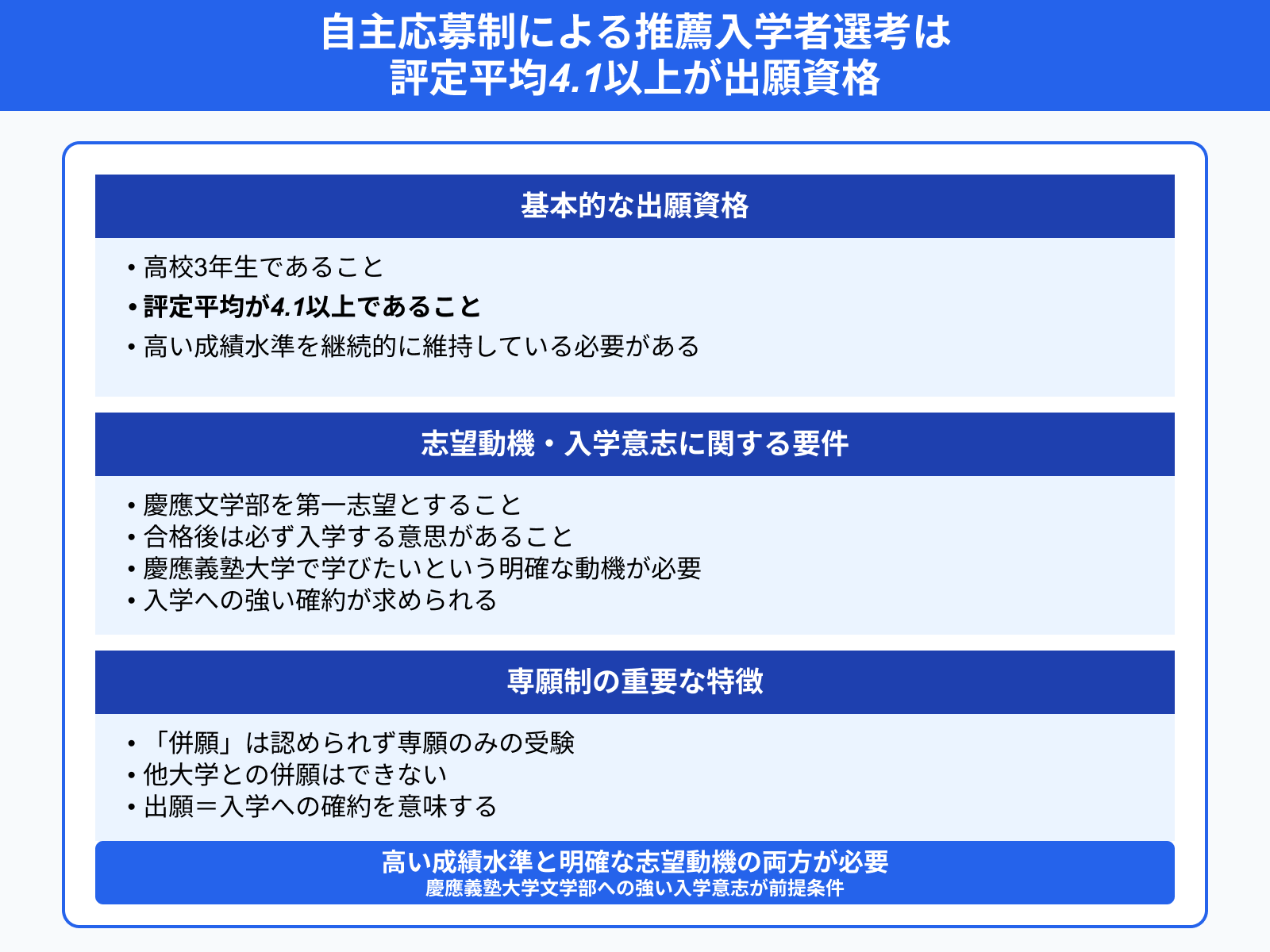

評定平均4.1以上が出願資格

自主応募制による推薦入学者選考の出願資格は、高校3年生で評定平均が4.1以上あることです。慶應文学部を第一志望とし、合格後は必ず入学する意思が求められます。

「併願」は認められず専願のみの受験です。高い成績水準に加え、慶應義塾大学で学びたいという明確な動機が必要になります。

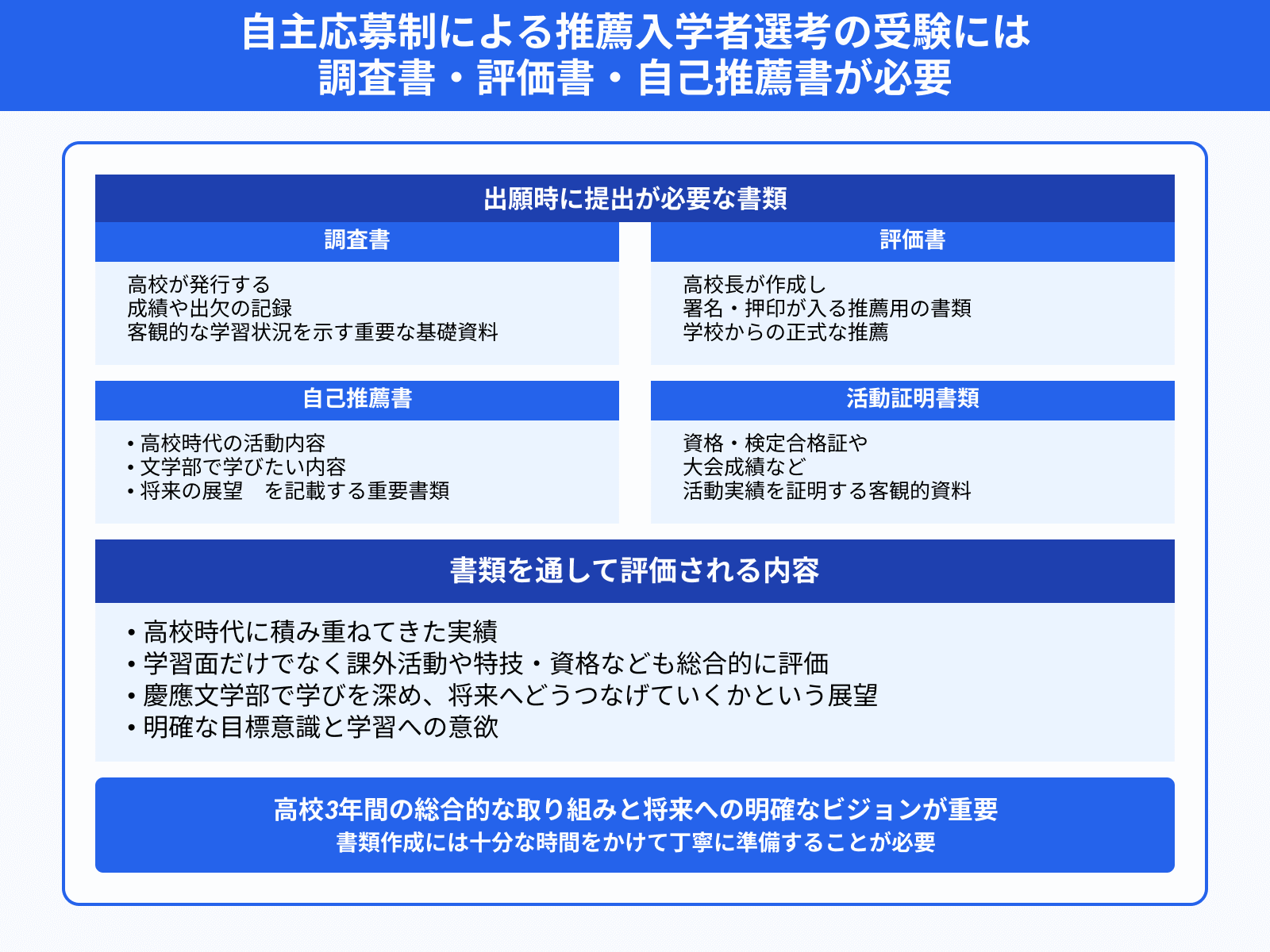

受験には調査書・評価書・自己推薦書が必要

自主応募制による推薦入学者選考の受験には、出願時に下記の書類を提出する必要があります。

| 調査書 | 高校が発行する成績や出欠の記録 |

| 評価書 | 高校長が作成し、署名・押印が入る推薦用の書類 |

| 自己推薦書 | 高校時代の活動内容、文学部で学びたい内容、将来の展望を記載する書類 |

| 活動証明書類 | 資格・検定合格証や大会成績など、活動実績を証明する資料 |

書類を通して評価されるのは、高校時代に積み重ねてきた実績です。あわせて、慶應文学部で学びを深め、将来へどうつなげていくかという展望も問われます。

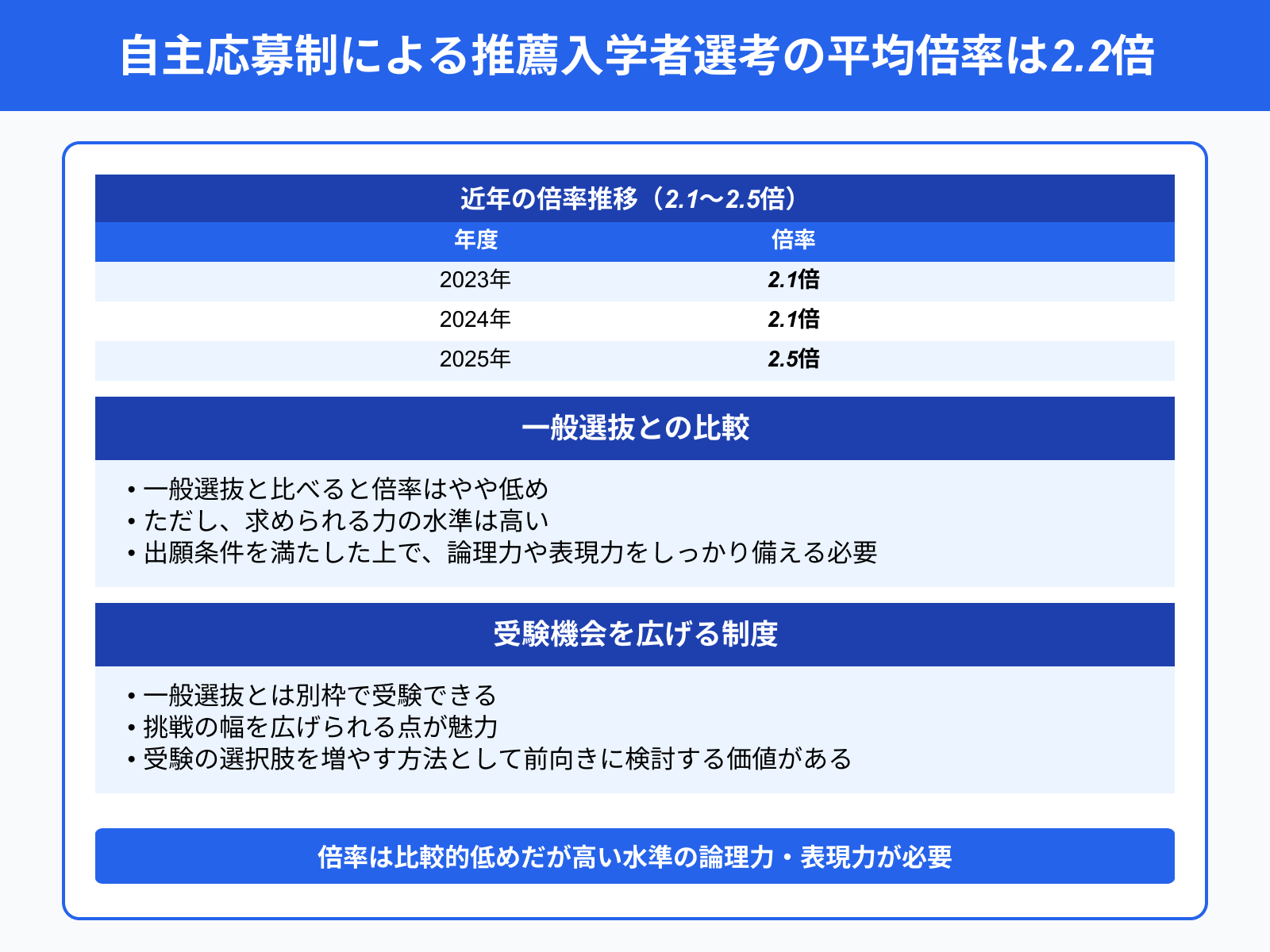

平均倍率は2.2倍

次のとおり、近年における自主応募制推薦の倍率は2.1〜2.5倍です。

| 年度 | 倍率 |

|---|---|

| 2023年 | 2.1倍 |

| 2024年 | 2.1倍 |

| 2025年 | 2.5倍 |

一般選抜と比べると倍率はやや低めですが、求められる力の水準は高いです。出願条件を満たしたうえで、論理力や表現力をしっかり備える必要があります。

この制度は一般選抜とは別枠で受験できるため、挑戦の幅を広げられる点も魅力です。受験の選択肢を増やす方法として、前向きに考えてみる価値があります。

自主応募制推薦入試の試験内容

試験は出願書類審査に加え、総合考査Ⅰ・Ⅱで構成されています。試験日当日は、面接は課されず、小論文形式による論理力や語学力が主な評価対象です。

総合考査Ⅰ

総合考査Ⅰは120分の小論文試験です。複数の資料を読み取り、要点を整理して自分の考えを論理的に展開する力が問われます。

重要なのは、単に資料の内容を要約するのではなく、情報の関連を見つけ、自分なりの視点を加えて文章化できるかという点です。

論理性だけでなく資料をどう取捨選択するかも評価の対象です。与えられた内容を根拠として活用し、自分の考えを裏づけられるかが問われます。

2026年度からは外国語作文が必須です。

英語・フランス語・ドイツ語のいずれかを選び、テーマに沿って記述します。辞書の持ち込みはできないため、普段から外国語で文章を構成する練習が不可欠です。

たとえば短いエッセイを書いたり、日本語で読んだ内容を外国語でまとめる習慣を持つと効果的でしょう。

参考:2026年度 慶應義塾大学文学部『自主応募制による推薦入学者選考 募集要項』

総合考査Ⅱ

総合考査Ⅱは、与えられたテーマについて自分の意見を論理的に組み立て、小論文にまとめる試験です。試験時間は60分で、解答は400字前後です。

出題には資料が与えられる場合と、まったく提示されない場合があり、どちらでも自身の知識や経験を根拠に論を展開できるかが問われます。

大事なのは、論理的に考えをつなげて説明できることです。意見を具体的な根拠で裏づけ、説得力を持たせられるかが評価されます。

単なる感想にとどまらず、歴史的背景や社会的な文脈を踏まえて展開する力も必要です。さらに、短い時間で要点を整理し、簡潔に表現できるかどうかが合否を左右します。

参考:2026年度 慶應義塾大学文学部『自主応募制による推薦入学者選考 募集要項』

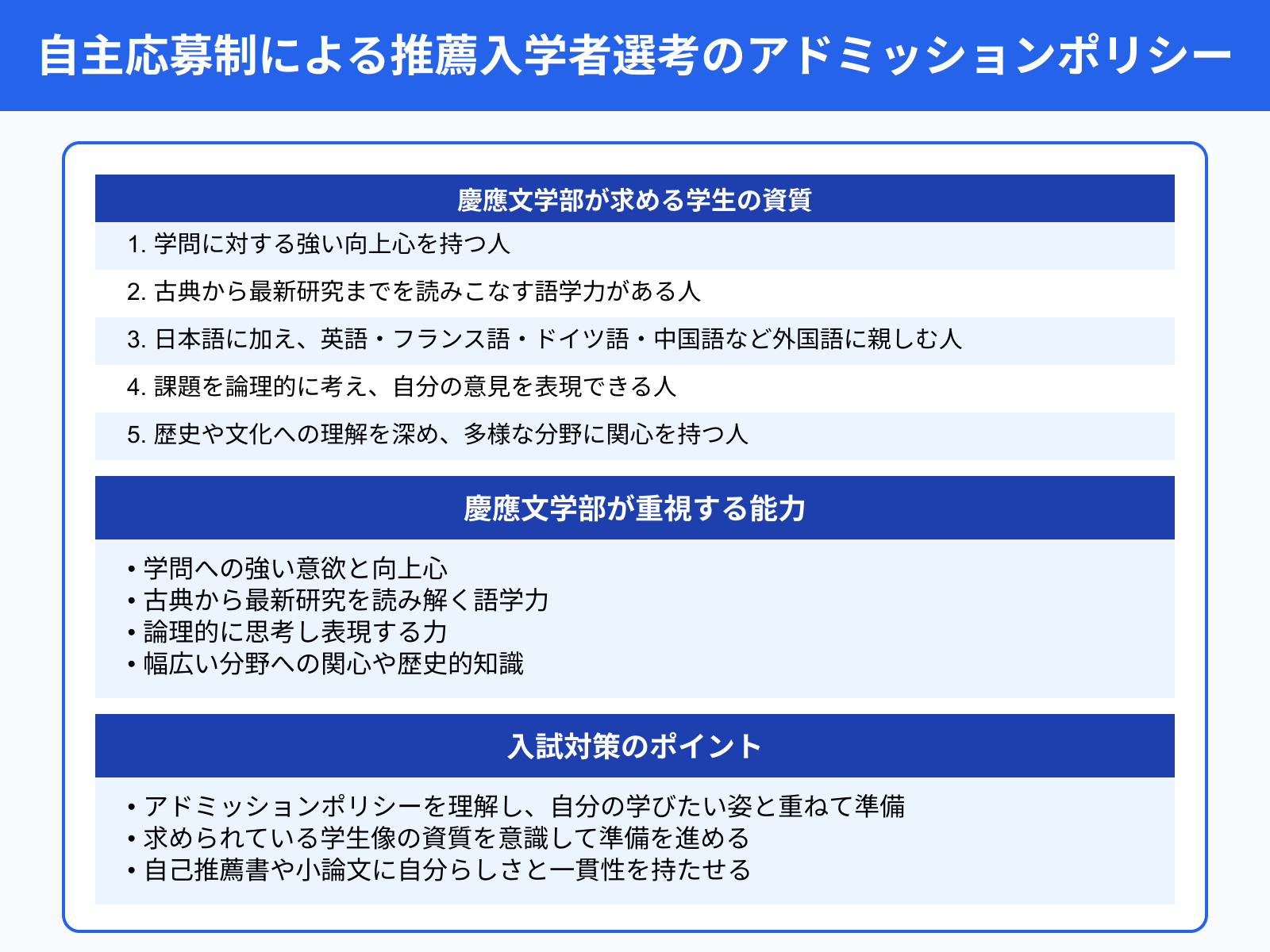

自主応募制による推薦入学者選考のアドミッションポリシー

慶應文学部は、入学後に幅広い学問を探究できるよう、次のような資質を備えた学生を求めています。

- 学問に対する強い向上心を持つ人

- 古典から最新研究までを読みこなす語学力がある人

- 日本語に加え、英語・フランス語・ドイツ語・中国語など外国語に親しむ人

- 課題を論理的に考え、自分の意見を表現できる人

- 歴史や文化への理解を深め、多様な分野に関心を持つ人

慶應文学部は、学問への強い意欲と向上心、古典から最新研究を読み解く語学力、論理的に思考し表現する力を重視します。幅広い分野への関心や、歴史的な知識も求められています。入試対策はこの方針を理解し、自分の学びたい姿と重ねて準備を始めることが大切です。

求められている学生像の資質を意識しながら準備を進めましょう。自己推薦書や小論文に自分らしさと一貫性を持たせられます。

【試験別】自主応募制による推薦入学者選考の対策法

ここからは次の試験別に、自主応募制による推薦入学者選考の対策法を解説します。

自主応募制推薦は、総合考査Ⅰ・Ⅱで選考されます。

各試験の特性を理解し、それに合わせて備えることが欠かせません。過去問題を活用しながら自分の弱点を補強していくことが、合格への効果的な戦略です。

総合考査Ⅰ(小論文・資料理解)

.png)

総合考査Ⅰでは、複数の資料を読み取り、その内容を整理して小論文にまとめる力が求められます。素早く複数の資料を読み解き、要点を整理しながら論を組み立てる練習が不可欠です。

日ごろからニュース記事や学術的な文章を読み、自分の言葉で言い換える力を養いましょう。

2026年度からは外国語作文が加わり、英語・フランス語・ドイツ語など外国語の表現力も評価の対象です。

辞書の持ち込みは認められていないため、日常的に和文英訳や短いエッセイを書く習慣を持つとよいでしょう。辞書に頼らず自然に文章を構成できる力を養っておくことが重要です。

総合考査Ⅱ(テーマ記述)

.png)

総合考査Ⅱは、与えられたテーマについて自分の意見を論理的に組み立て、文章化する力を試す試験です。

出題は大きく二通りあります。資料が提示される形式と、全く資料がない状態で自分の経験や知識をもとに論じる形式です。

資料がある場合は、内容を要約するとともに、自分の考えと結びつけて展開する力が問われます。資料がない場合は、問われるテーマについて、自分の意見を根拠に基づいて明確に示すことが重要です。

総合考査Ⅱは慶應一般入試の小論文と類似する形式であるため、一般入試の過去問を活用しましょう。語彙と表現の幅を広げることも重要です。

難しい表現ではなくても、多様な語彙で言い換えられる力があると、限られた時間内でも的確に論を展開できます。

制限時間が短いため、普段からテーマに沿って文章を構成する練習を重ね、要点を簡潔にまとめる習慣を身につけておくと本番で力を発揮できます。

参考:2026年度慶應大学文学部 自主応募制による推薦入学者選考募集要項

まとめ

慶應義塾大学文学部の自主応募制推薦は、学力の高さだけでなく、意欲や資質を重視する入試制度です。評定平均、自己推薦書、総合考査を通じて総合的に評価されます。

一般選抜とは別枠で挑戦できるのも魅力のひとつです。

受験生にとっては、自分の個性や努力を多面的に評価してもらえる貴重な機会になります。2026年度からは外国語作文の導入など変更点もあるため、早めに情報を整理し対策を立てましょう。