「せっかく受けられるなら、学校推薦型選抜で受験した方がいい?」

「メリットはイメージ湧くけど、受験するデメリットもあるのかな…」

相応の内申点がある人のなかには、学校推薦型選抜を受けようか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

学校推薦型選抜の特徴がわからないと、受験するかを判断しづらいですよね。「せっかく受けられるなら…」といったもったいない精神で受験を選択しては「もっとちゃんと調べればよかった…」と後悔しかねません。

そこで本記事では、学校推薦型選抜を受けるメリット・デメリットを解説します。特徴を踏まえ、どんな人が学校推薦型選抜を受けるべきかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜はコツコツ勉強できる人におすすめ

- 学校推薦型選抜は出願できれば合格率は高い

- 学校推薦型選抜では原則として入学辞退はできない

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

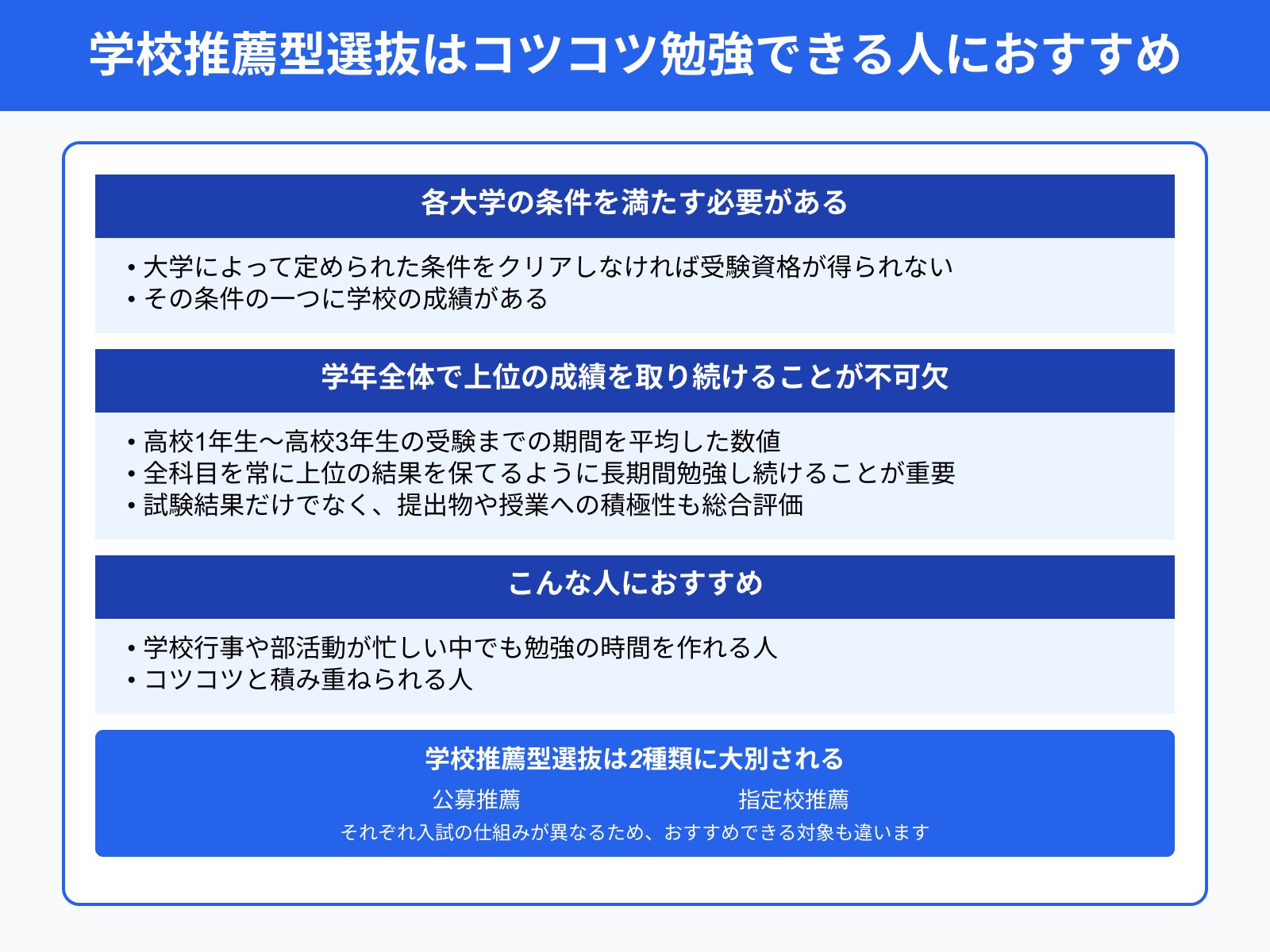

学校推薦型選抜はコツコツ勉強できる人におすすめ

学校推薦型選抜はコツコツ勉強できる人におすすめの入試方式です。

学校推薦型選抜は、各大学によって定められている条件を満たさなければ受験資格が得られません。その条件の一つに学校の成績があります。そのため、学校推薦型選抜では学年全体で上位の成績を取り続けることが不可欠です。

また、受験で求められる成績は高校1年生から高校3年生の受験までの期間を平均した数値となっています。つまり、全科目を常に上位の結果を保てるように長期間勉強し続けることが重要です。

成績は試験結果だけでなく、日頃の提出物や授業への積極性などを総合的に評価されてつけられます。学校行事や部活動が忙しい中でも勉強の時間を作り、コツコツと積み重ねられる人におすすめの入試方式と言えるのです。

なお、学校推薦型選抜は公募推薦と指定校推薦の2種類に大別されます。それぞれ入試の仕組みが異なるため、おすすめできる対象も違います。

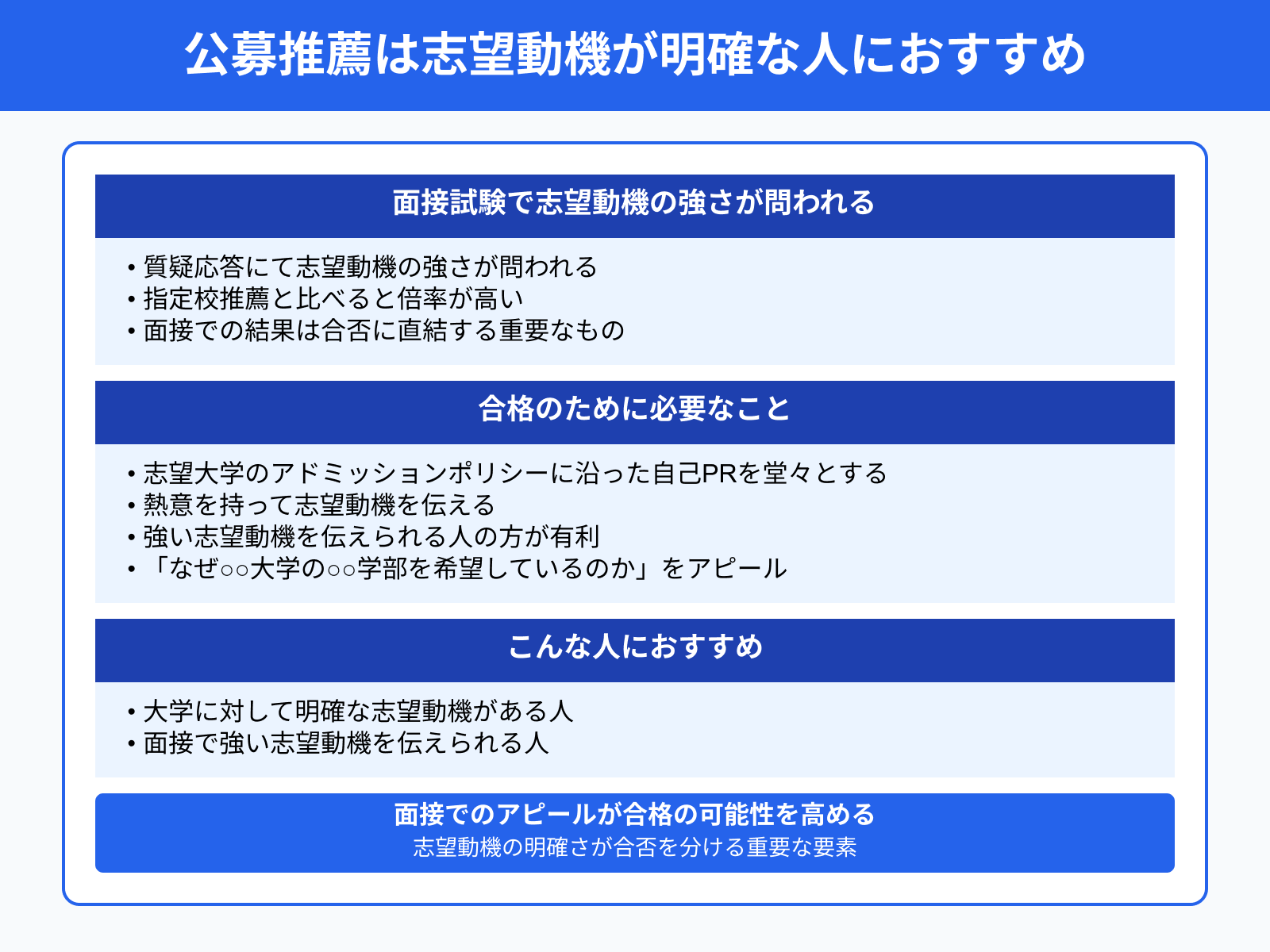

公募推薦は志望動機が明確な人におすすめ

公募推薦は大学に対して明確な志望動機がある人におすすめの入試方式です。

公募推薦で実施される面接試験では、質疑応答にて志望動機の強さが問われます。公募推薦は指定校推薦と比べると倍率が高く、面接での結果は合否に直結する重要なものです。

そのため、面接で強い志望動機を伝えられる人の方が公募推薦では有利と言えます。

志望大学のアドミッションポリシーに沿った自己PRを堂々とできたり、熱意を持って志望動機を伝えることが大切です。面接にて「なぜ○○大学の○○学部を希望しているのか」をアピールすることで、合格の可能性を高められます。

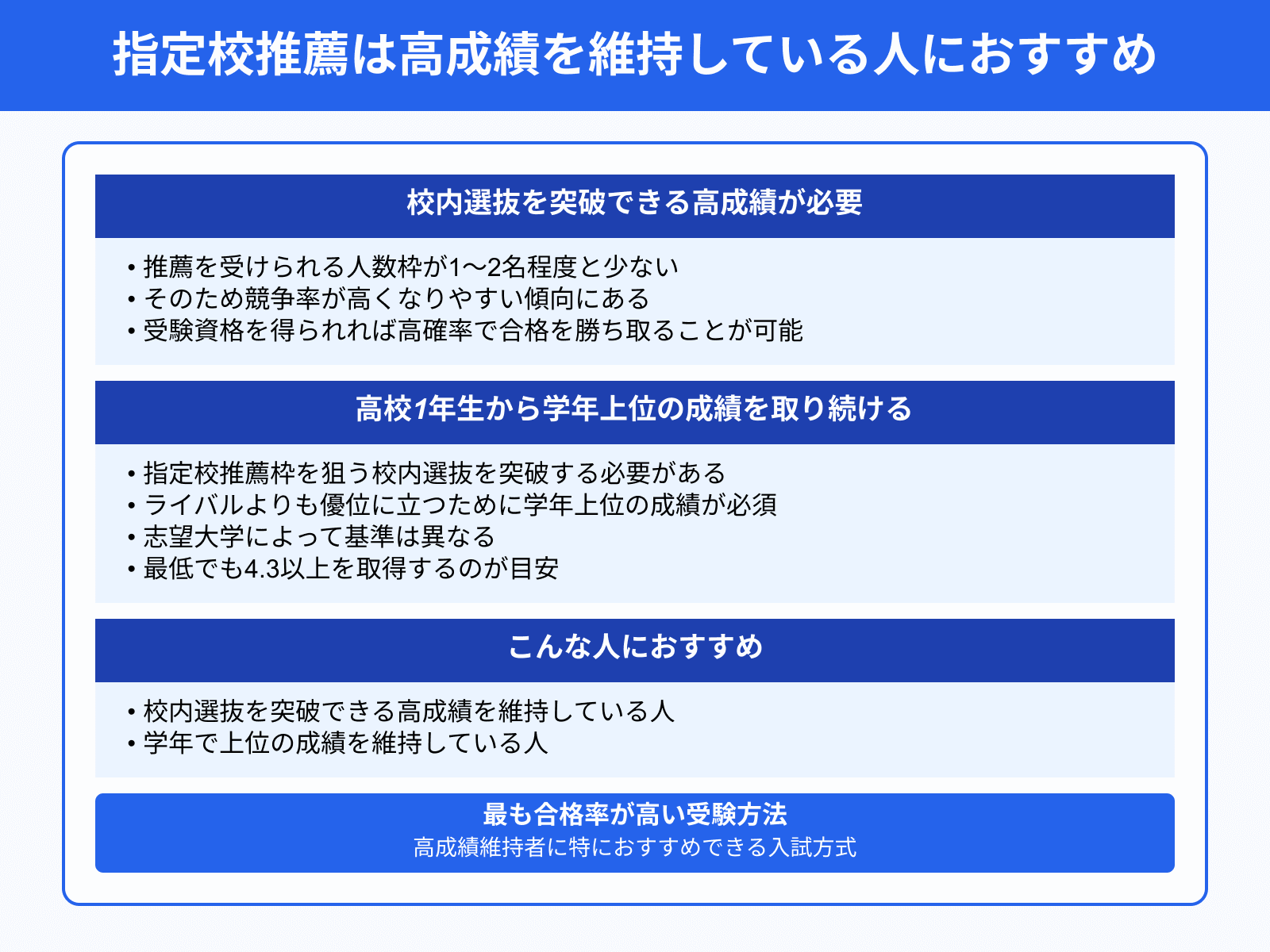

指定校推薦は高成績を維持している人におすすめ

指定校推薦は校内選抜を突破できる高成績を維持している人におすすめです。

指定校推薦では推薦を受けられる人数枠が1~2名程度と少ないのが一般的です。そのため、競争率が高くなりやすい傾向にあります。倍率は高いですが、その分受験資格を得られれば高確率で合格を勝ち取ることが可能です。

受験資格を得るには、指定校推薦枠を狙う校内選抜を突破する必要があります。ライバルよりも優位に立つためには高校1年生から学年上位の成績を取り続けなければなりません。志望大学によって定められている基準は異なりますが、最低でも4.3以上を取得するのが目安です。

最も合格率が高い受験方法なので、指定校推薦は学年で上位の成績を維持している人には特におすすめできる入試方式です。

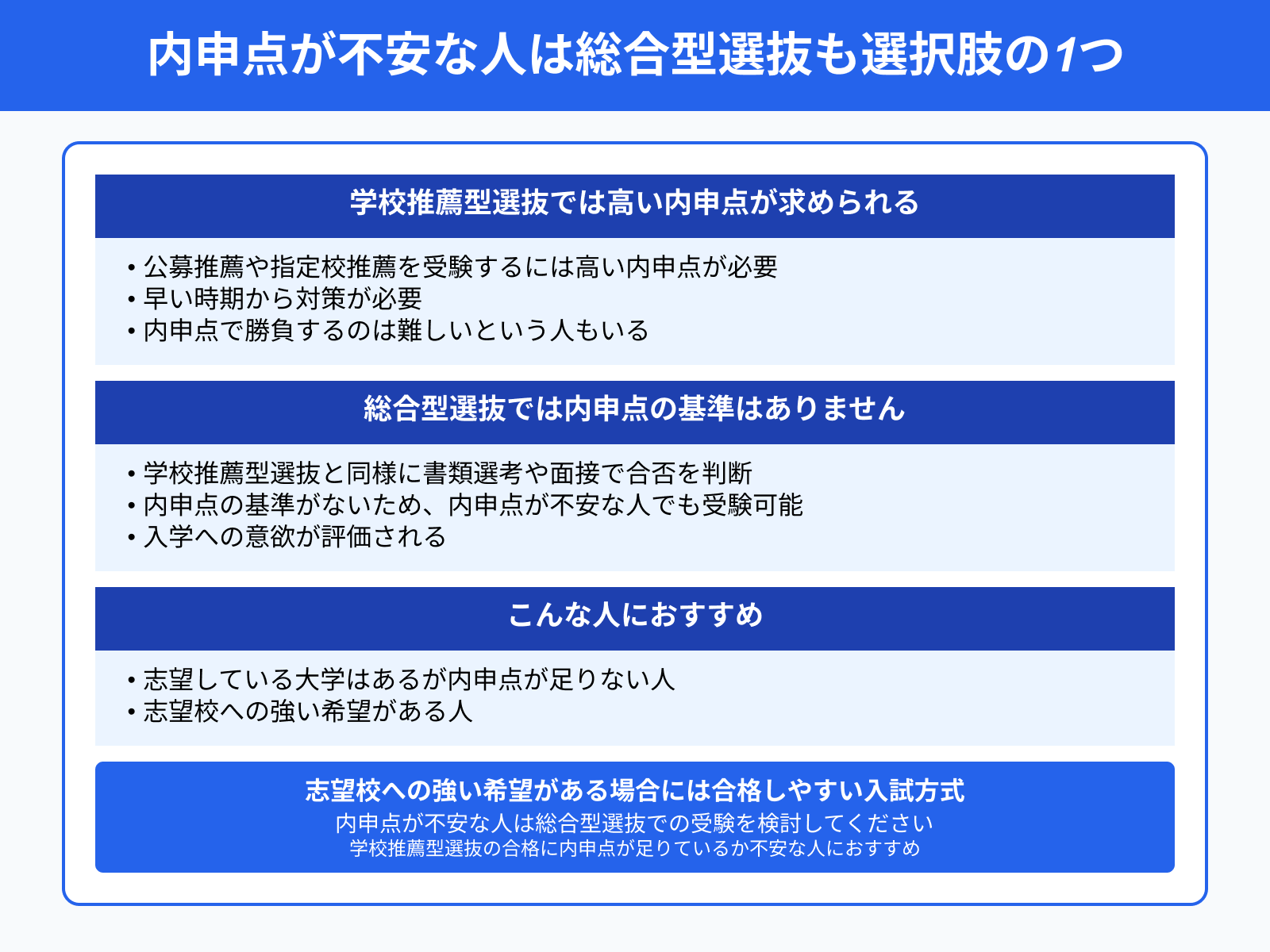

内申点が不安な人は総合型選抜も選択肢の1つ

「学校推薦型選抜の合格に内心手が足りているか不安…」という人は、総合型選抜を受けるのも一つの方法です。

前述したとおり、公募推薦や指定校推薦といった学校推薦型選抜を受験するには高い内申点が求められます。早い時期から対策が必要なため、内申点で勝負するのは難しいという人もいるでしょう。

総合型選抜では学校推薦型選抜と同様に書類選考や面接で合否を判断されますが、内申点の基準はありません。

志望している大学はあるが内申点が足りない、という人はぜひ総合型選抜での受験を検討してみてください。総合型選抜では入学への意欲が評価されます。志望校への強い希望がある場合には合格しやすい入試方式なので、おすすめです。

総合型選抜についてより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜を受験する3つのメリット

ここからは学校推薦型選抜を受けるメリットを、3つにまとめて解説します。

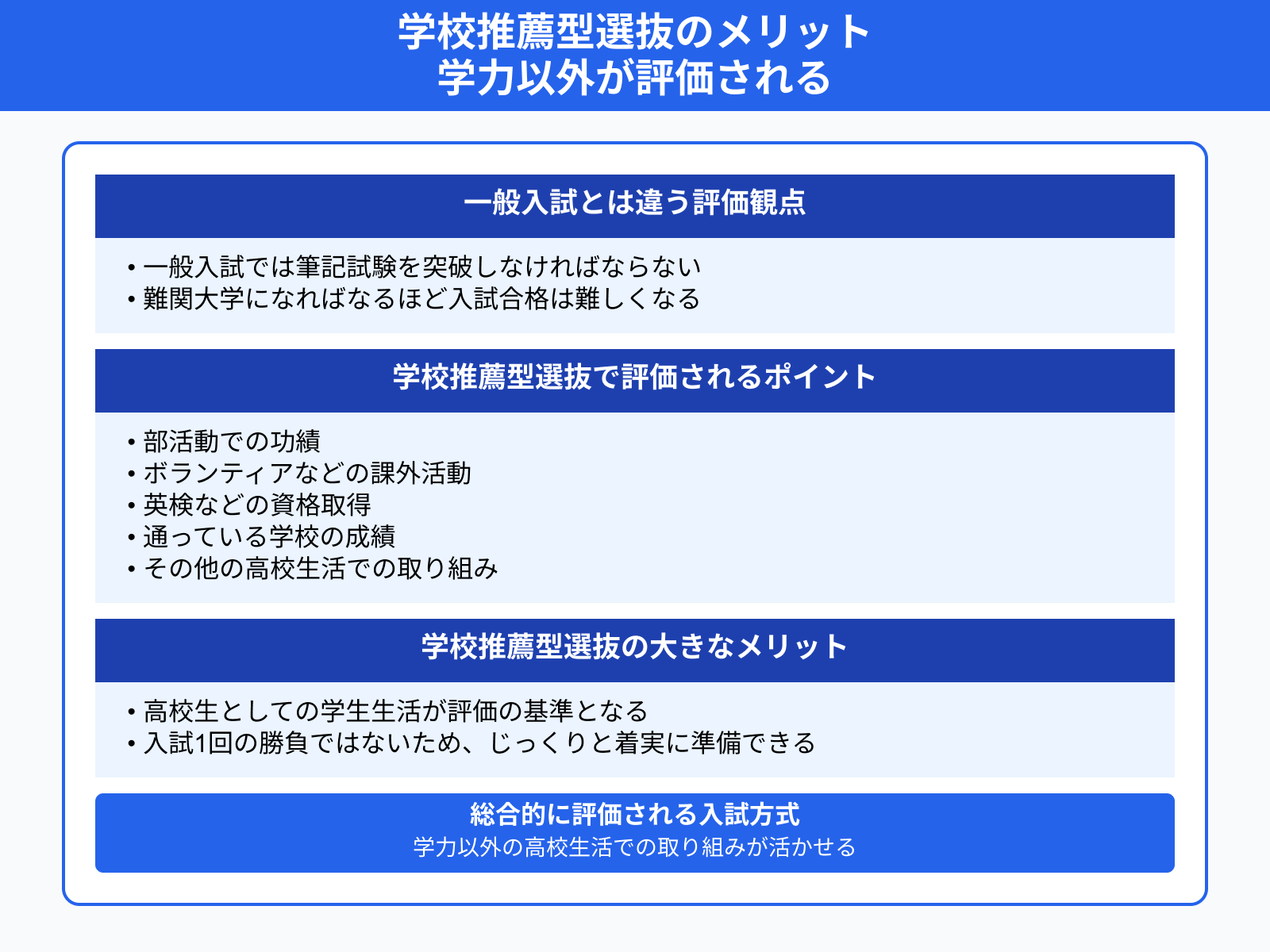

メリット1:学力以外が評価される

学力以外が評価される点は、学校推薦型選抜のメリットです。学校推薦型選抜では一般入試とは違い以下のような観点で評価を得られます。

学校推薦型選抜で評価されるポイント

- 部活動での功績

- ボランティアなどの課外活動

- 英検などの資格取得

一般入試では筆記試験を突破しなければならないため、受験勉強が必須です。難関大学になればなるほど、入試合格は難しくなります。

一方で、学校推薦型選抜では高校生としての学生生活が評価の基準です。通っている学校の成績や部活動、課外活動、資格などを総合的に評価されます。入試1回の勝負ではないため、じっくりと着実に準備できるのは大きなメリットです。

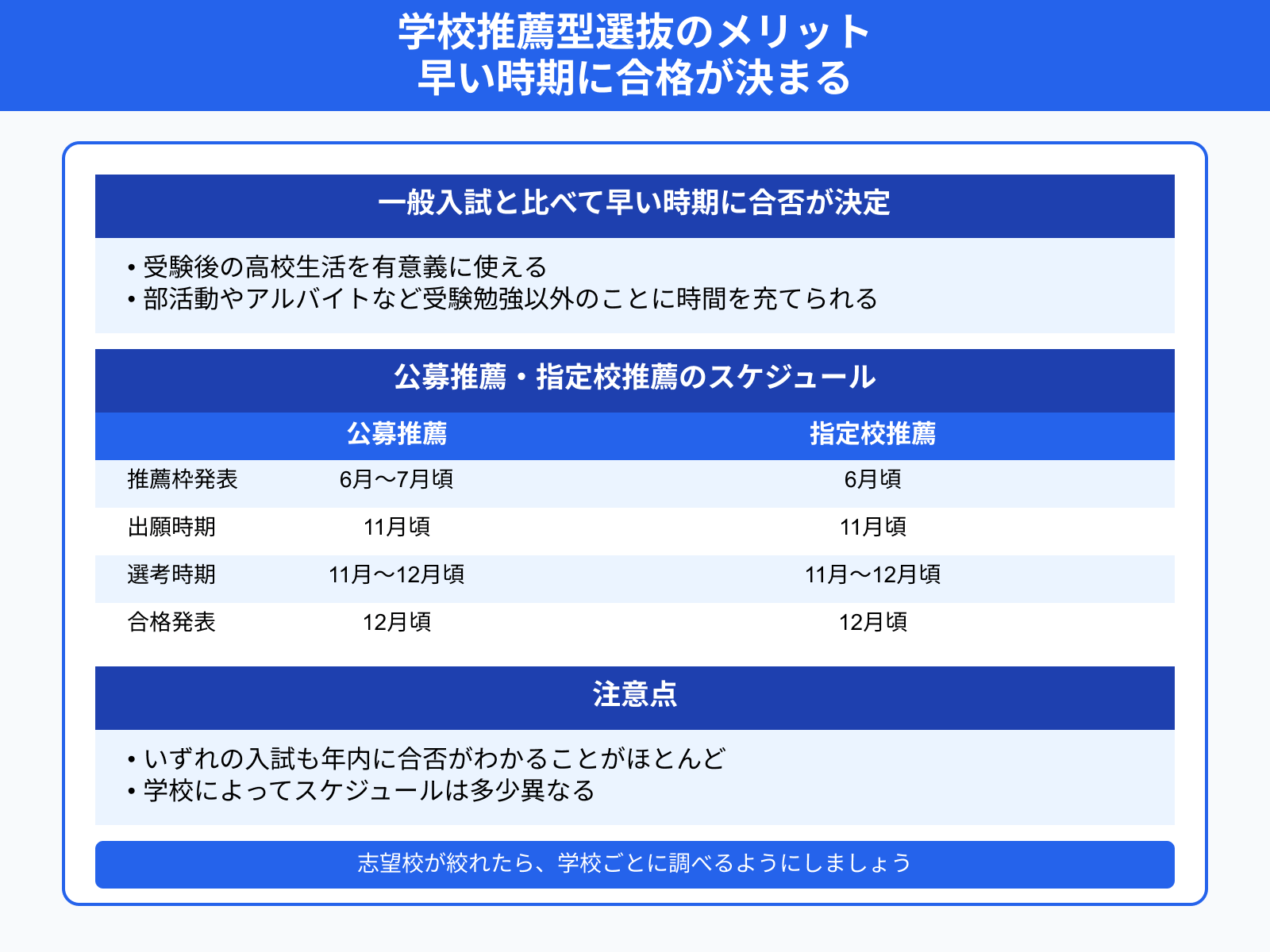

メリット2:早い時期に合格が決まる

早い時期に合格がわかるのも、学校推薦型選抜のメリットです。学校推薦型選抜は一般入試と比べて早い時期に合否が決定するため、受験後の高校生活を有意義に使えます。

以下に公募推薦・指定校推薦のスケジュールをまとめたので確認してみましょう。

| 公募推薦 | 指定校推薦 | |

|---|---|---|

| 推薦枠発表 | 6月~7月頃 | 6月頃 |

| 出願時期 | 11月頃 | 11月頃 |

| 選考時期 | 11月~12月頃 | 11月~12月頃 |

| 合格発表 | 12月頃 | 12月頃 |

いずれの入試も年内に合否がわかることがほとんどです。一足早く進学先が決まるため、部活動やアルバイトなど受験勉強以外のことに時間を充てられます。

ただし、受験する学校によってスケジュールは多少異なります。志望校が絞れたら、学校ごとに調べるようにしましょう。

メリット3:指定校推薦はほぼ100%合格できる

指定校推薦はほぼ100%という高い合格率であることがメリットです。

ただし、出願するには大学ごとに設けられている基準をクリアする必要があります。誰でも受けられる推薦ではありませんが、出願さえできれば合格率が圧倒的に高いため人気の受験方式です。

他の入試方式と違い、指定校推薦は大学と高校が信頼関係を基にして設けている特別な推薦枠です。そのため、受験者は学校からのお墨付きをもらった状態で大学を受けることになります。心強い後ろ盾を得ているので、不合格の不安を感じずに受験を乗り越えることが可能です。

上記を含め、学校推薦型選抜の合格率をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜を受験する3つのデメリット

メリットに続き、ここからは学校推薦型選抜を受けるデメリットを、2つにまとめて紹介します。

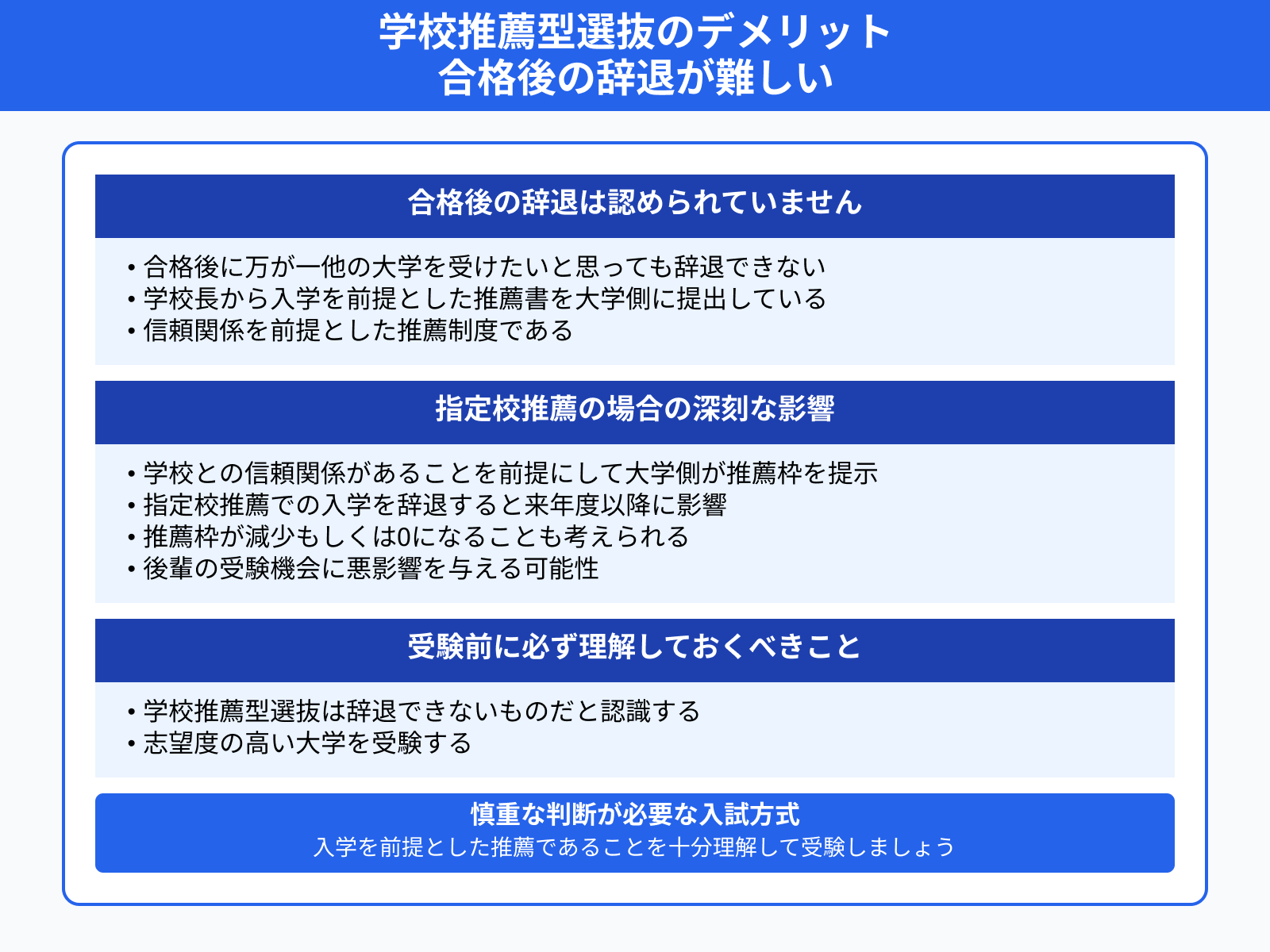

デメリット1:合格後の辞退が難しい

合格後の辞退が難しい点は、学校推薦型選抜のデメリットといえます。合格後に万が一他の大学を受けたいと思っても、辞退することは認められていません。

なぜなら、学校推薦型選抜は学校長から入学を前提とした推薦書を大学側に提出しているからです。特に指定校推薦の場合には学校との信頼関係があることを前提にして大学側が推薦枠を提示しています。指定校推薦での入学を辞退すると、来年度以降の推薦枠が減少もしくは0になることも考えられます。

学校推薦型選抜は辞退できないものだと認識したうえで、志望度の高い大学を受験しましょう。学校推薦型選抜に合格した後の辞退の可否について、より詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

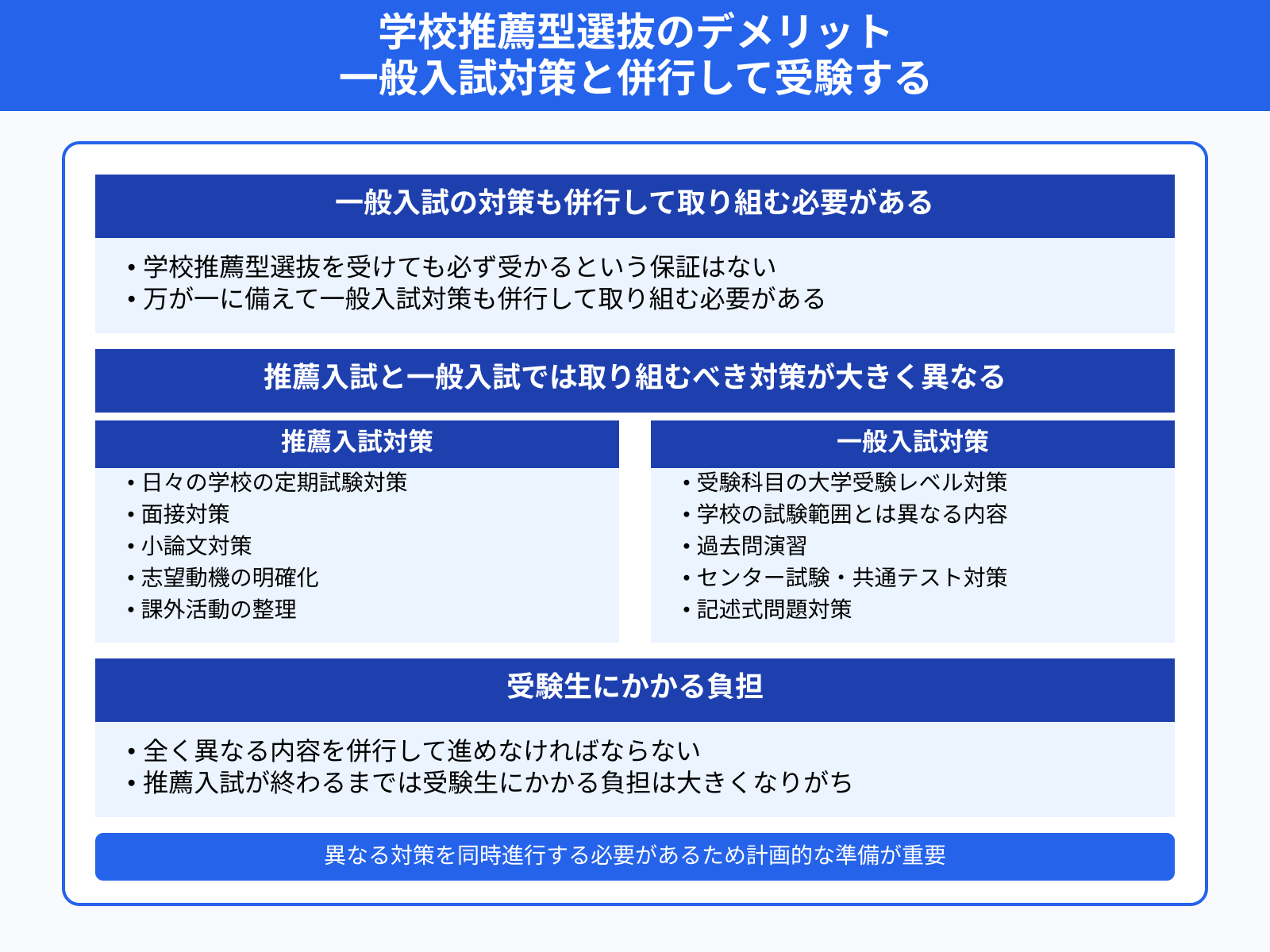

デメリット2:一般入試対策と併行して受験する

一般入試の対策も併行して取り組む必要が出てくる点も、学校推薦型選抜を受けるデメリットの1つです。

学校推薦型選抜を受けたとしても、必ず受かるという保証はありません。万が一に備えて一般入試対策も併行して取り組む必要があります。

両方の対策をすると言っても、推薦入試と一般入試では取り組むべき対策が大きく異なります。推薦入試対策では、日々の学校の定期試験対策に加えて面接や小論文対策が必要です。一般入試対策としては、学校の試験範囲とは異なるため、受験科目の大学受験レベルの対策が求められます。

このように全く異なる内容を併行して進めなければならないため、推薦入試が終わるまでは受験生にかかる負担は大きくなりがちです。

学校推薦型選抜に落ちたらどうすればいいのか、不合格後に志望校を目指す具体的な動き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

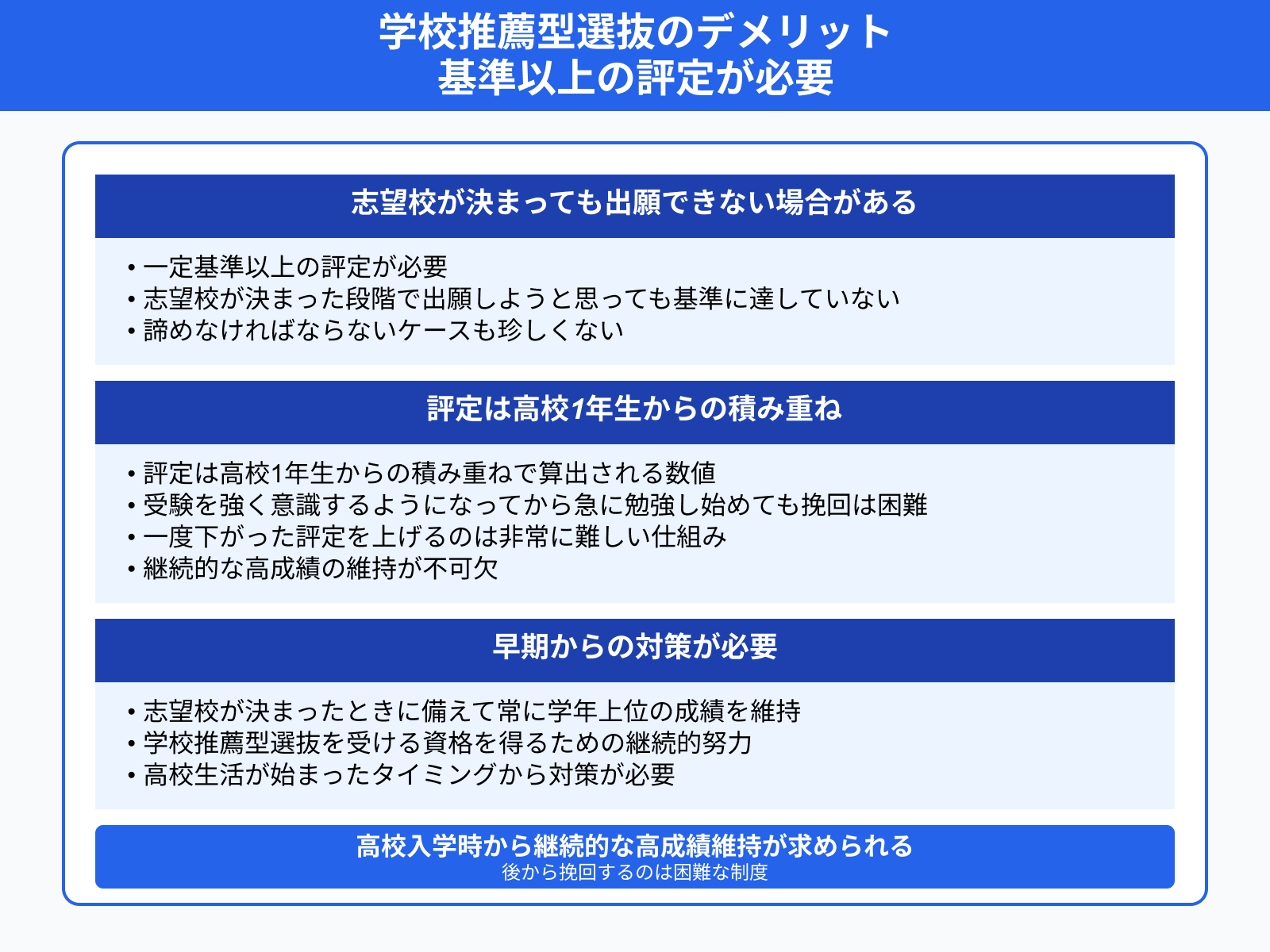

デメリット3:基準以上の評定が必要

一定基準以上の評定が必要な点も、学校推薦型選抜を受けるデメリットの1つです。

志望校が決まった段階で出願しようと思っても、基準に達していないため諦めなければならないケースも珍しくありません。

評定は高校1年生からの積み重ねで算出される数値です。受験を強く意識するようになってから急に勉強し始めても、挽回するのは難しい仕組みとなっています。

志望校が決まったときに備えて、常に学年上位の成績を維持しておかなければ学校推薦型選抜を受ける資格が得られません。学校推薦型選抜を狙うのであれば、高校生活が始まったタイミングから対策が必要です。

学校推薦型選抜の受験に必要な評定平均の目安をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜の受験資格を得るには?

前述したとおり、学校推薦型選抜の受験資格を得るには高い評定平均が必要です。

評定平均とは学校で学ぶ全科目の成績をそれぞれ5段階で評価し、科目数で割って算出した数値のことを指します。体育や家庭といった実技科目も対象となるため、日頃から学校の授業に積極的に臨んだり、全科目バランスよく勉強することが大切です。

また、高校1年生から3年生の出願するまでの期間で算出されるのもポイントです。高校に入学したタイミングから、気を抜かずに学業に取り組むことが求められます。対策時期が遅くなるほど挽回が難しくなるため、早くから取り組むことが肝心です。

また、大学によっては加点項目を設けている場合があります。資格取得や部活動、課外活動などが対象となることがあるため、併せて取り組んでおけると周りよりも有利な状態で受験資格を得やすくなります。

学校推薦型選抜の対策方法をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

まとめ

この記事では、学校推薦型選抜を受けるメリットやデメリットについて解説しました。

学校推薦型選抜は選抜基準をクリアして受験資格を得られれば、高い確率で合格できる入試方式です。メリットの多い入試方式である一方で、合格したら辞退することができないため慎重に受験を検討する必要があります。

志望校に指定校推薦枠や公募推薦枠がある場合には、学校推薦型選抜は積極的に受験したい入試方式です。内申点などの基準がクリアできるようであれば、ぜひ検討してみてください。

なお、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。