この記事では合格に必要な要素や対策法も交え、学校推薦型選抜に受かる方法を解説します。

「学校推薦型選抜に受かるには、どうすればいいんだろう?」

「いつ頃から対策すればいいのかな…」

「評定が大事なのは聞くけど、評定以外にも何を評価されるのかな?」

学校推薦型選抜の受験を考えているものの、受かるイメージが湧かず合格できるか不安な人は多いですよね。

結論、学校推薦型選抜は早めに準備を始めるほど合格しやすいです。また、学校推薦型選抜に受かるには、評定以外にも必要な要素があります。

そこで本記事では対策方法も交え、学校推薦型選抜の合格に必要な要素を解説します。受験対策を準備するタイミングも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜に受かるには高校1年生から対策する

- アドミッションポリシーに合った対策が不可欠

- 志望理由書には一貫性のある内容を記載する

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 推薦入試で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事を音声で聴く

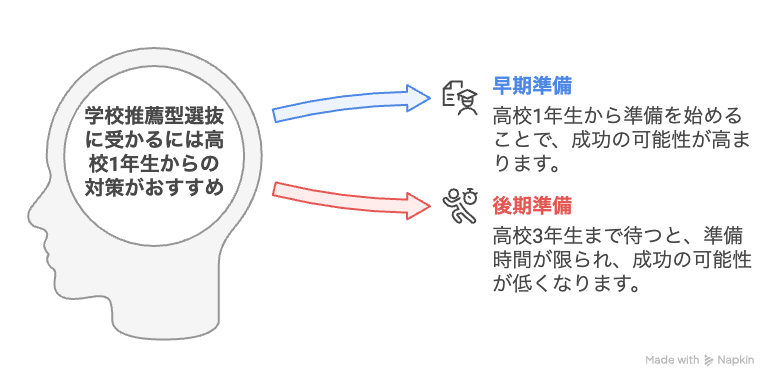

学校推薦型選抜に受かるには高校1年生からの対策がおすすめ

学校推薦型選抜で志望校への合格を目指すなら、高校1年生から対策を始めましょう。

内申点や活動実績は、早くから対策した方が点数を上げたり実績を作ったりする機会が多いからです。高校1年生のうちに資格試験やコンクールに挑戦することで、書類選考や面接でアピールできる材料が増えます。

また、学校推薦型選抜では授業態度や活動実績が重視されます。高校3年生になってからでは準備期間が短いため、内申点を上げるのは難しいです。欠席日数も選考基準となる場合があるため、事前に確認しておくと対策が立てやすくなります。

高校3年生になってからは提出書類や面接対策の時間も必要になります。学校推薦型選抜での合格を目指す人は、高校1年生から対策を始めるのが賢明です。

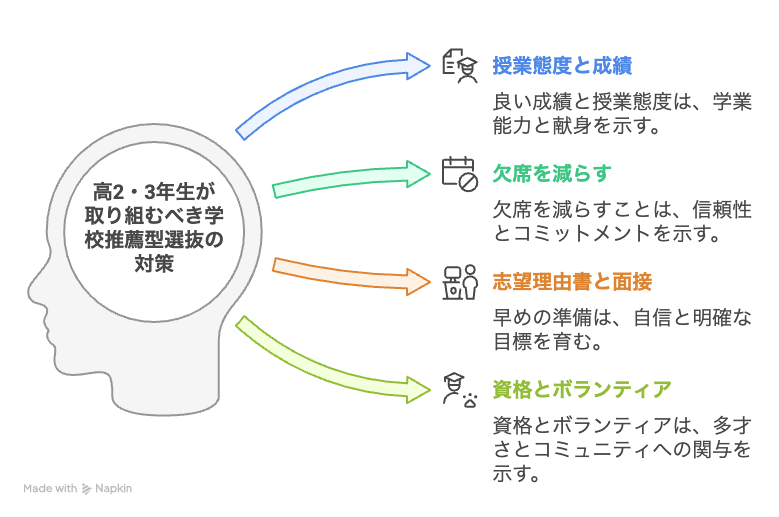

なお現在、高2・3年生の人は下記の対策から取り組みましょう。

- 授業態度や成績を意識する

- 欠席を減らすよう心がける

- 志望理由書や面接対策に早めに取り組む

- 資格やボランティアに挑戦する

短い期間でも、工夫次第でアピール材料は十分つくれます。今できることから始めていきましょう。

なお、上記を踏まえ学校推薦型選抜に受かる確率や難易度をおさえておきたい人は、次の記事を参考にしてください。

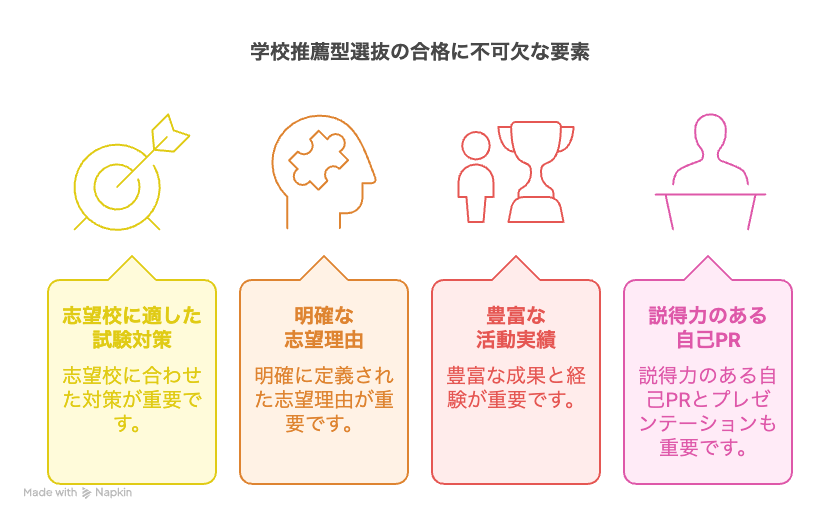

学校推薦型選抜の合格に不可欠な4つの要素

冒頭で触れたとおり、学校推薦型選抜で志望校受かるには必要な要素があります。ここからは合格に不可欠な要素を、4つにまとめて解説します。

学校推薦型選抜で受験しようと思っているのであれば、要素に加えて相応しい人物像も知っておく必要があります。受かる人・落ちる人について解説しているので知りたい人は次の記事も参考にしてください。

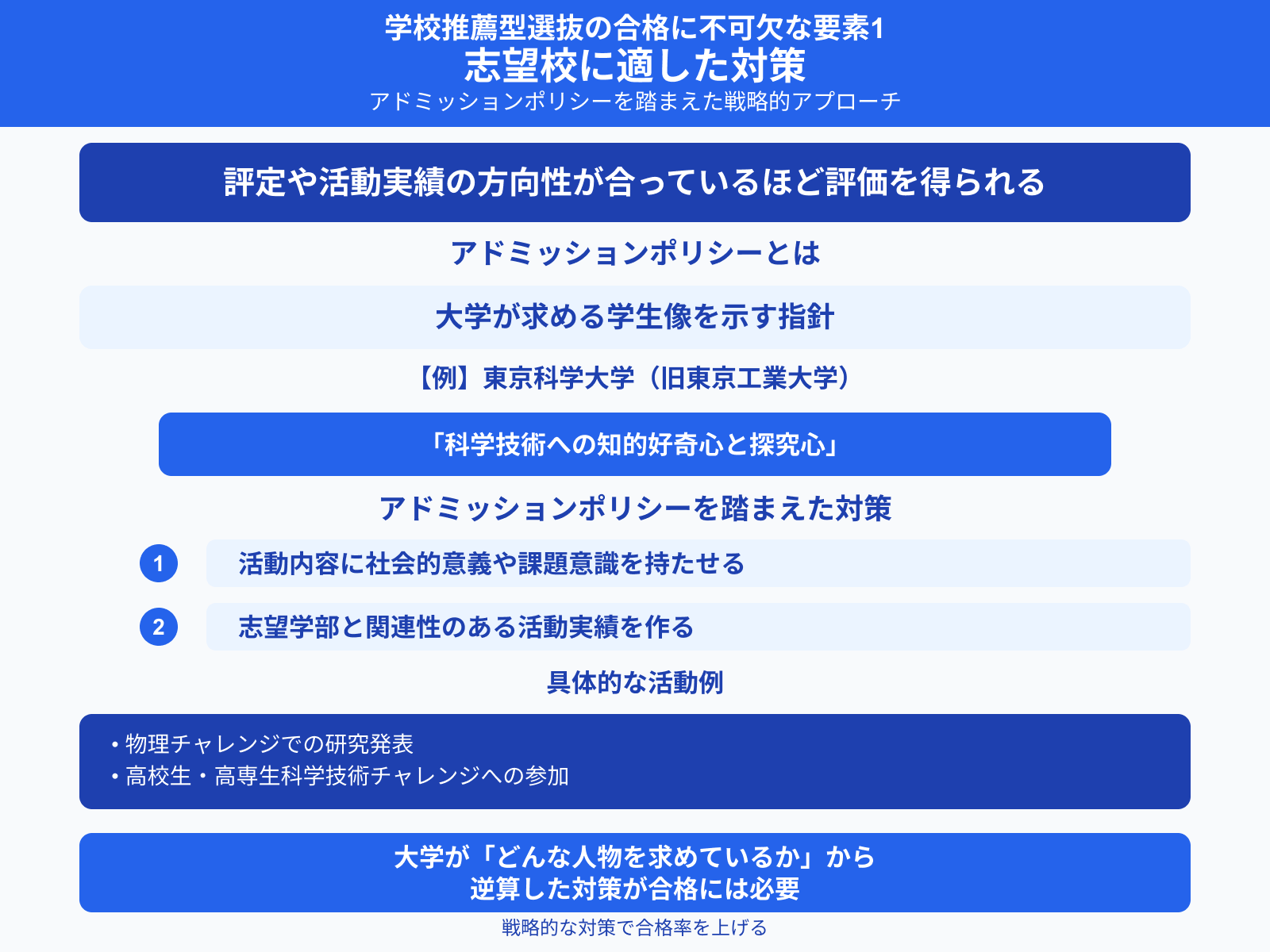

要素1:志望校に適した対策

志望校に受かるには、志望校や志望学部に適した対策を立てることが不可欠です。

アドミッションポリシーを踏まえ、評定や活動実績の方向性が合っているほど評価を得られるからです。アドミッションポリシーとは大学が求める学生像を示す指針です。

例えば、東京科学大学(旧東京工業大学)では「科学技術への知的好奇心と探究心」をアドミッションポリシーとして掲げています。

参考:東工大教育ポリシー | 東工大の方針 | 東工大について | Science Tokyo 旧・東京工業大学

上記のアドミッションポリシーを踏まえた対策としては、以下のようなものがあります。

- 活動内容に社会的意義や課題意識を持たせる

- 志望学部と関連性のある活動実績を作る

具体的には、物理チャレンジや高校生・高専生科学技術チャレンジなどでの研究発表をするのもよいでしょう。このように大学が「どんな人物を求めているか」から逆算した対策が、合格するためには必要です。

学校推薦型選抜の合格に向けた対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

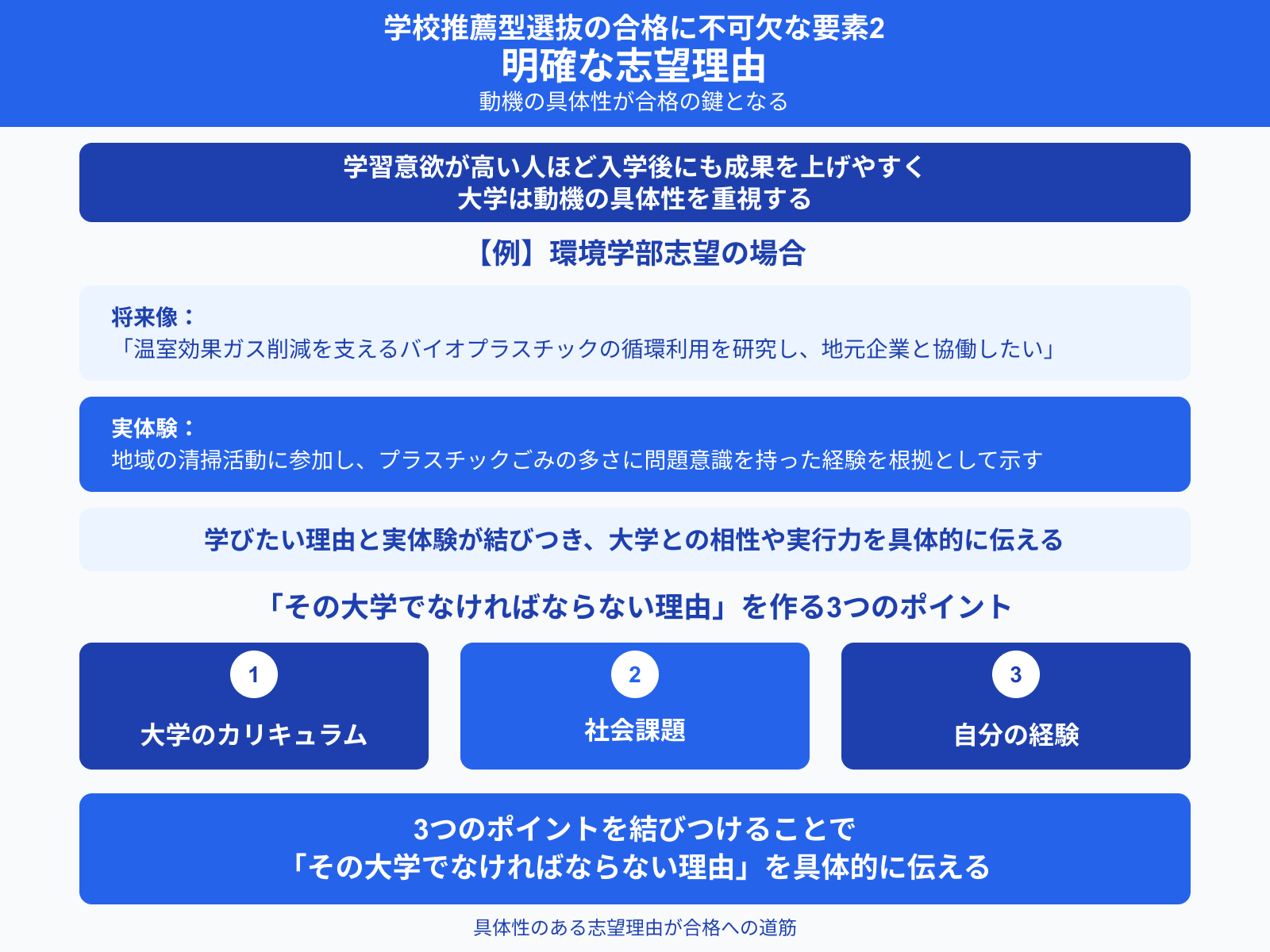

要素2:明確な志望理由

明確な志望理由を示すことも、学校推薦型選抜で合格するのに欠かせない要素です。

学習意欲が高い人ほど入学後にも成果を上げやすく、大学は動機の具体性を重視するからです。

たとえば環境学部を志望する場合「温室効果ガス削減を支えるバイオプラスチックの循環利用を研究し、地元企業と協働したい」といった将来像を語るとよいでしょう。

そのうえで、地域の清掃活動に参加し、プラスチックごみの多さに問題意識を持った経験を根拠として示します。学びたい理由と実体験が結びつき、大学との相性や実行力を具体的に伝えることができます。

下記の3つのポイントを結びつけ「その大学でなければならない理由」を具体的に伝えることが、合格につながります。

- 大学のカリキュラム

- 社会課題

- 自分の経験

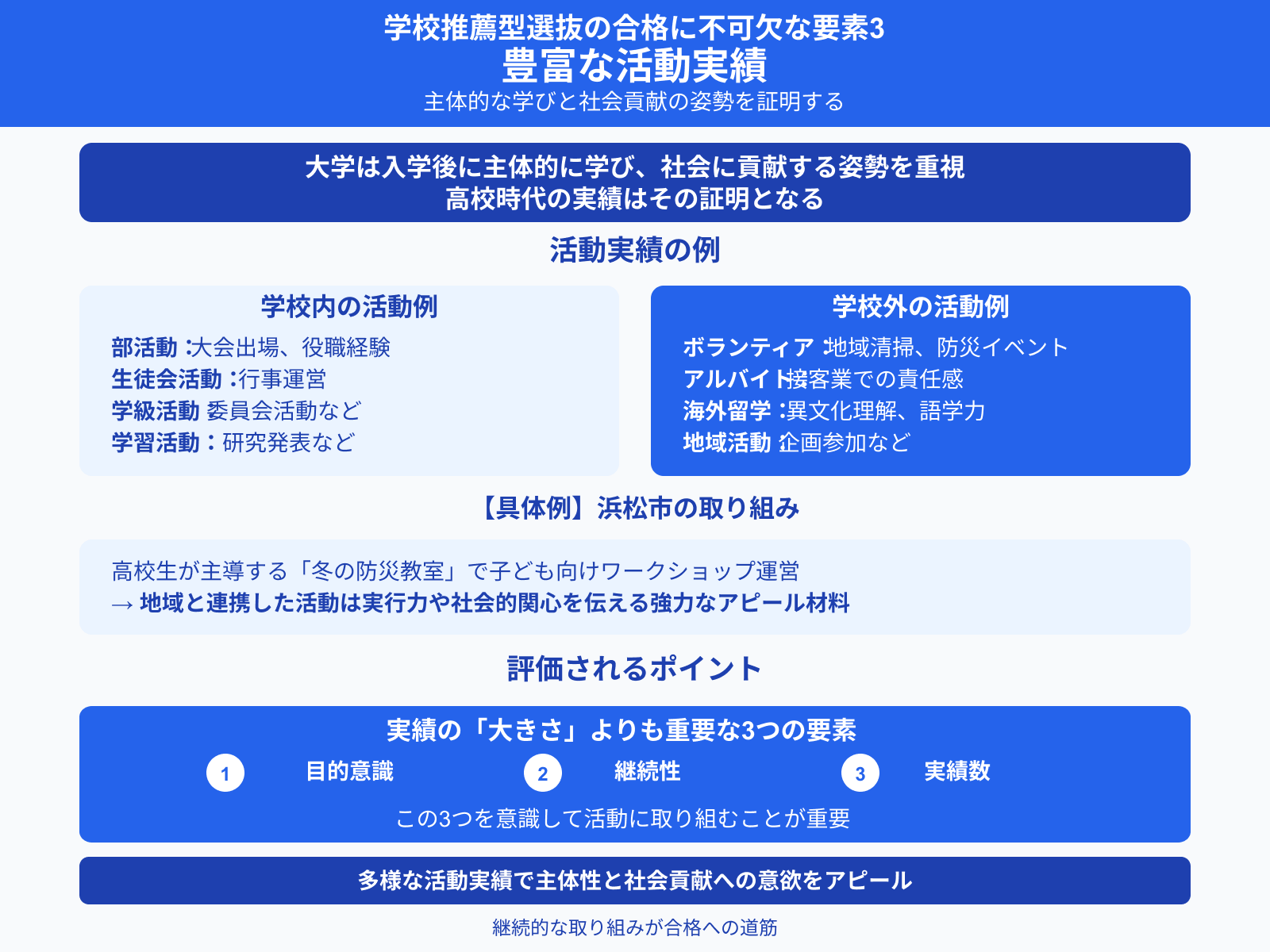

要素3:豊富な活動実績

学校推薦型選抜で評価される重要な要素のひとつが、学校内外での豊富な活動実績です。

大学は、入学後に主体的に学び、社会に貢献する姿勢を重視しており、高校時代の実績はその証明となります。

活動の例として、以下のようなものがあります。

| 学校内の活動例 | 部活動:大会出場、役職経験 生徒会活動:行事運営 |

| 学校外の活動例 | ボランティア活動:地域清掃、防災イベントの企画参加など アルバイト:接客業での責任感や課題解決力のアピール 海外留学:異文化理解や語学力の向上を学びに活かす姿勢 |

浜松市では高校生が主導する「冬の防災教室」が開催され、子ども向けのワークショップ運営に携わる機会もあります。こうした地域と連携した活動は、実行力や社会的関心を伝える強力なアピール材料になります。

実績の「大きさ」よりも「目的意識」「継続性」「実績数」が評価されることを意識して、取り組みましょう。

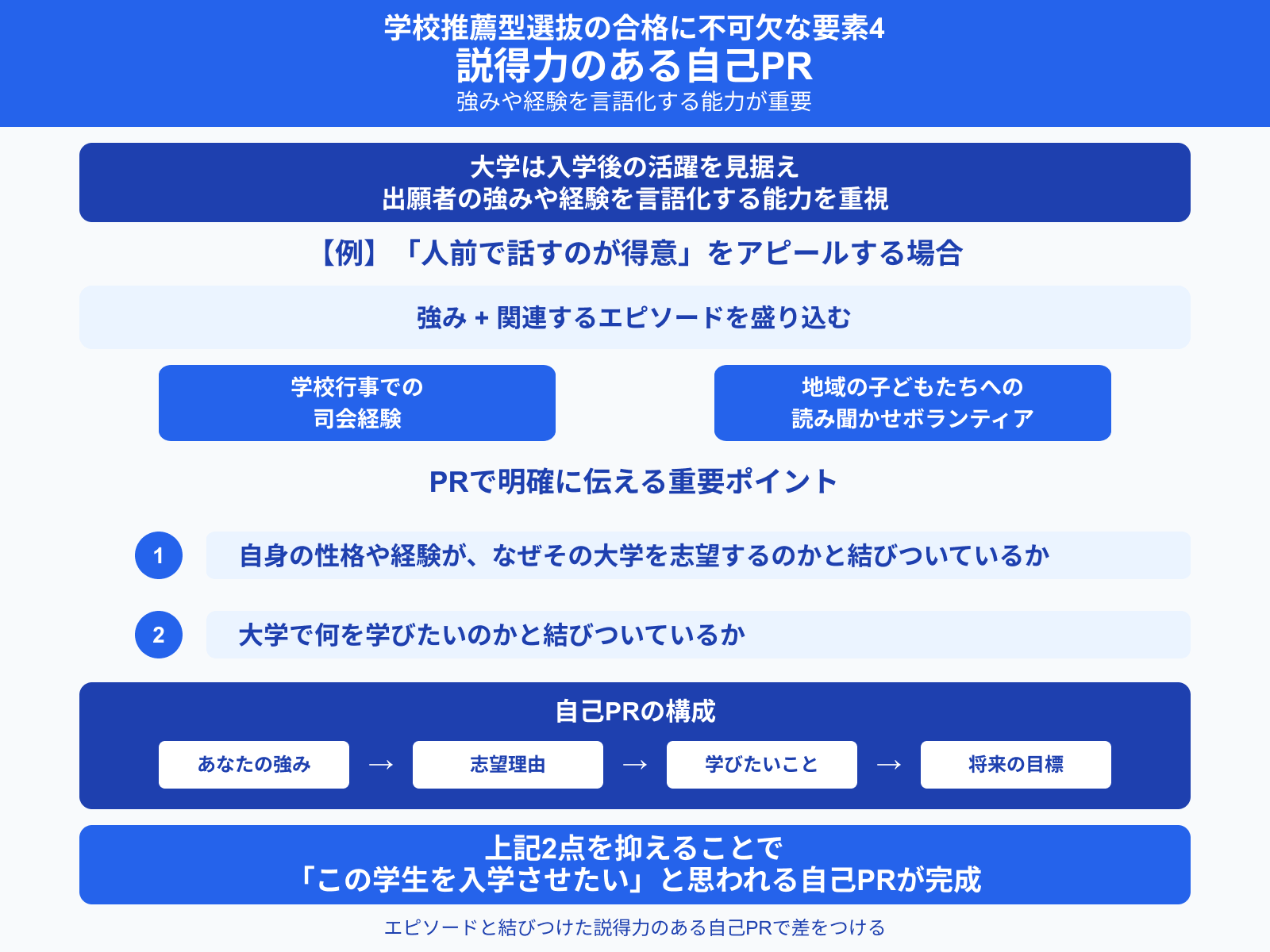

要素4:説得力のある自己PR

学校推薦型選抜で合格するには、自己PRの説得力を高めることが不可欠です。大学は、入学後の活躍を見据え、出願者の強みや経験を言語化する能力を重視します。

「人前で話すのが得意」という強みをアピールするのであれば、関連するエピソードを盛り込みましょう。学校行事での司会経験や、地域の子どもたちへの読み聞かせボランティアなどが良い例です。

PRする際は、次の点を明確に伝えることが重要です。

- 自身の性格や経験が、なぜその大学を志望するのか

- 大学で何を学びたいのかと結びついているか

上記2点を抑えることで、大学側に「この学生を入学させたい」と思われる自己PRができます。

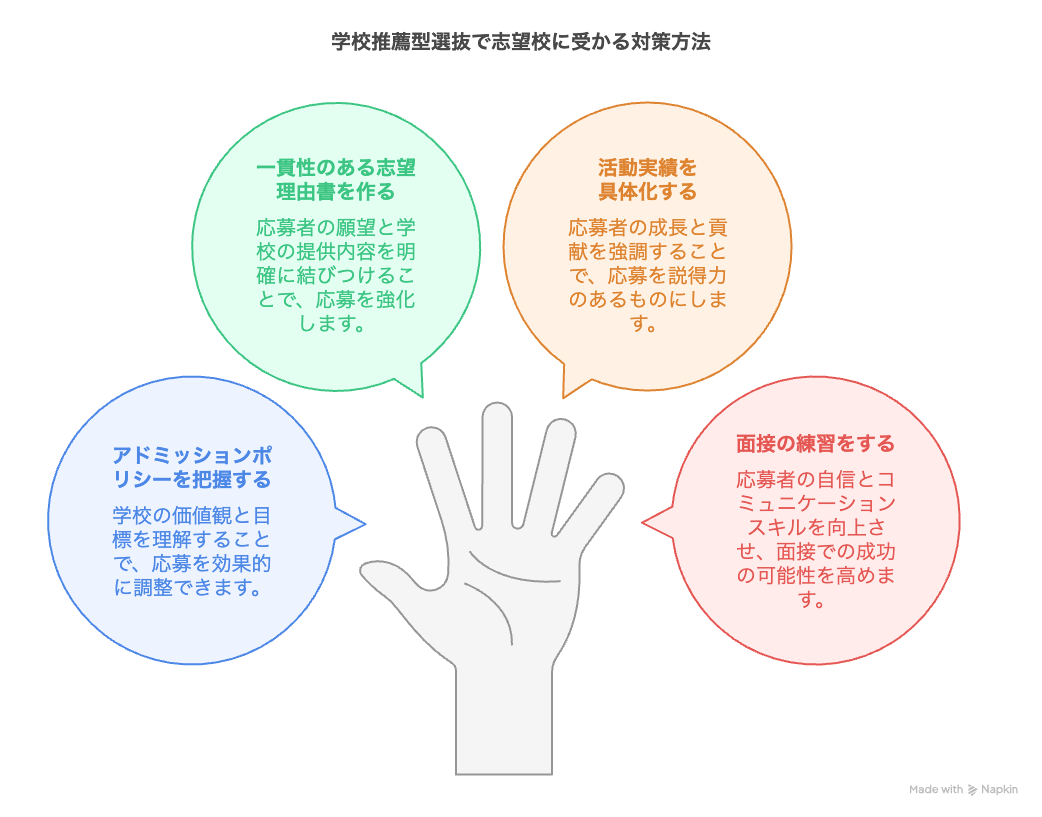

学校推薦型選抜で志望校に受かる4つの対策方法

前で紹介した合格に不可欠な要素を踏まえ、ここからは学校推薦型選抜で志望校に受かる具体的な対策方法を、4つにまとめて紹介します。

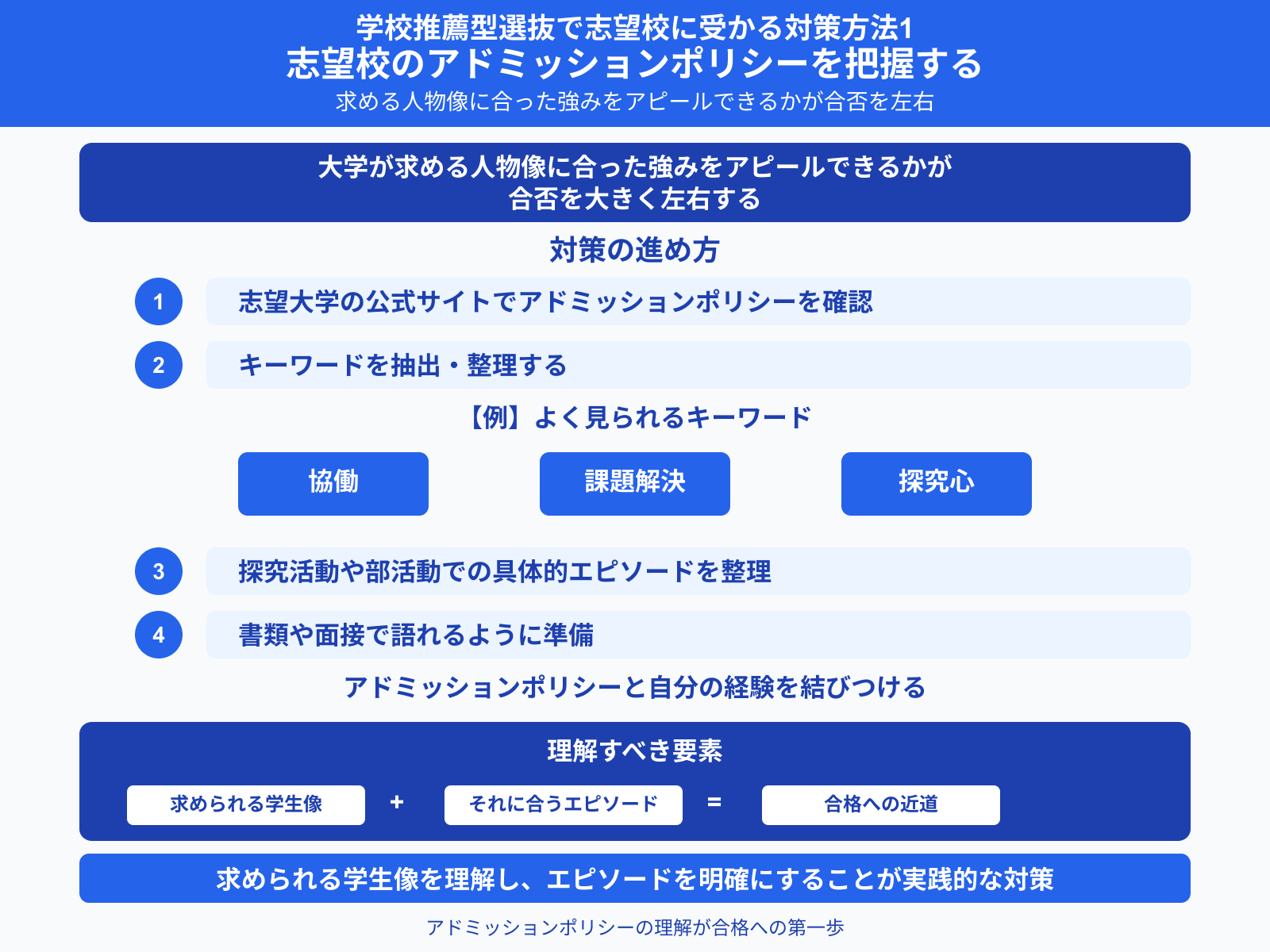

方法1:志望校のアドミッションポリシーを把握する

志望校に合格するために、アドミッションポリシーを理解し、自分の経験と結びつけましょう。

大学が求める人物像に合った強みをアピールできるかが、合否を大きく左右するからです。

まずは志望大学の公式サイトでアドミッションポリシーを確認し、キーワードを抑えます。たとえばキーワードは「協働」「課題解決」などがあります。探究活動や部活動での具体的エピソードを整理し、書類や面接で語れるように準備しておくのが得策です。

求められる学生像を理解し、それに合うエピソードを明確にしておくことが合格への実践的な対策方法です。

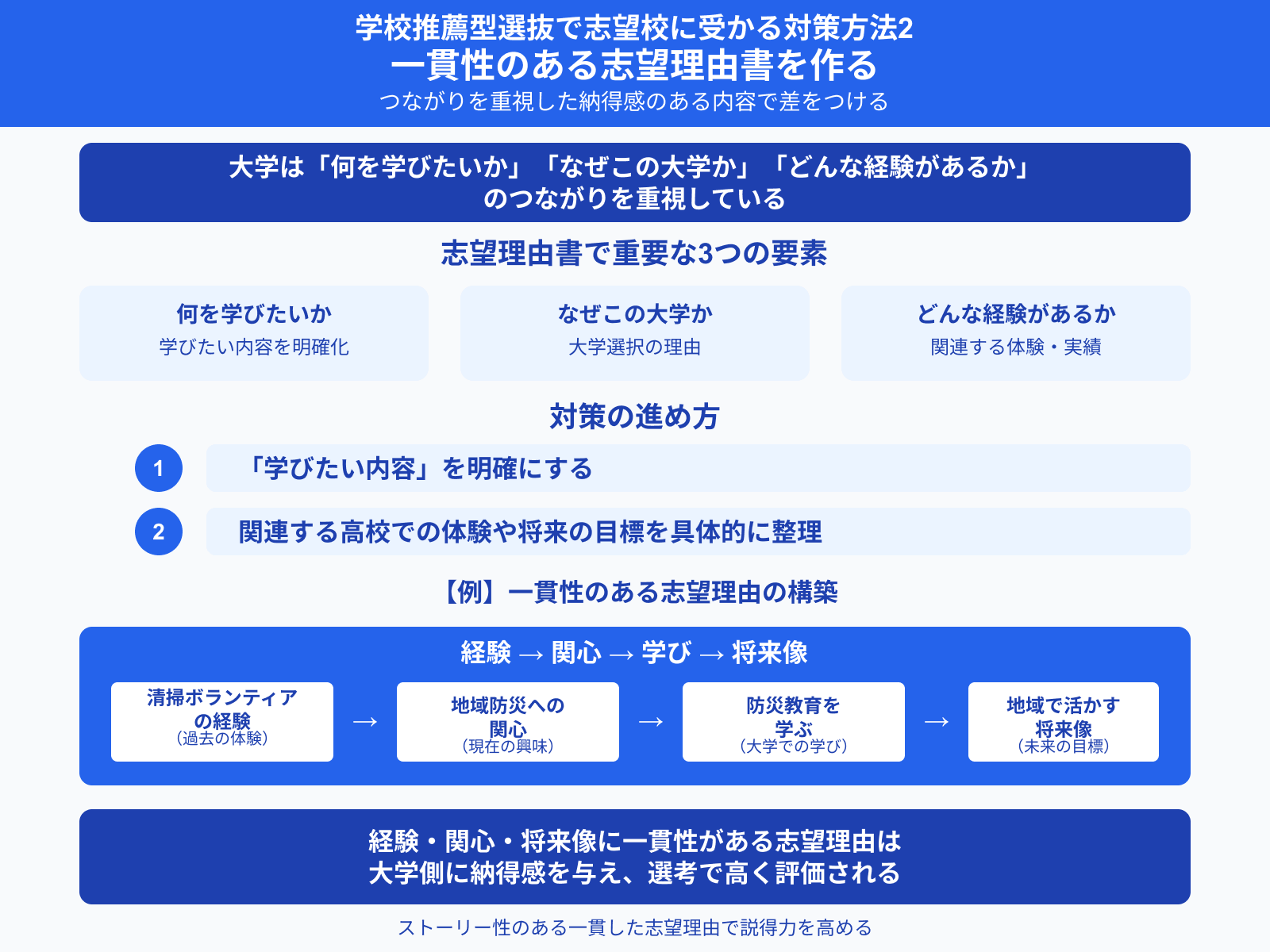

方法2:一貫性のある志望理由書を作る

一貫性のある志望理由書を作成することも、志望校に合格する対策のひとつです。

大学は「何を学びたいか」「なぜこの大学か」「どんな経験があるか」のつながりを重視しているからです。

対策としては、まず「学びたい内容」を明確にします。そして関連する高校での体験や将来の目標を具体的に整理しましょう。たとえば「地域防災に関心があり、清掃ボランティアを経験」している場合は、「防災教育を学び、地域で活かしたい」とつなげます。

経験・関心・将来像に一貫性がある志望理由は、大学側に納得感を与え、選考で高く評価されます。例文やNGワードも交え、学校推薦型選抜の合格に向けた志望理由書の書き方をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

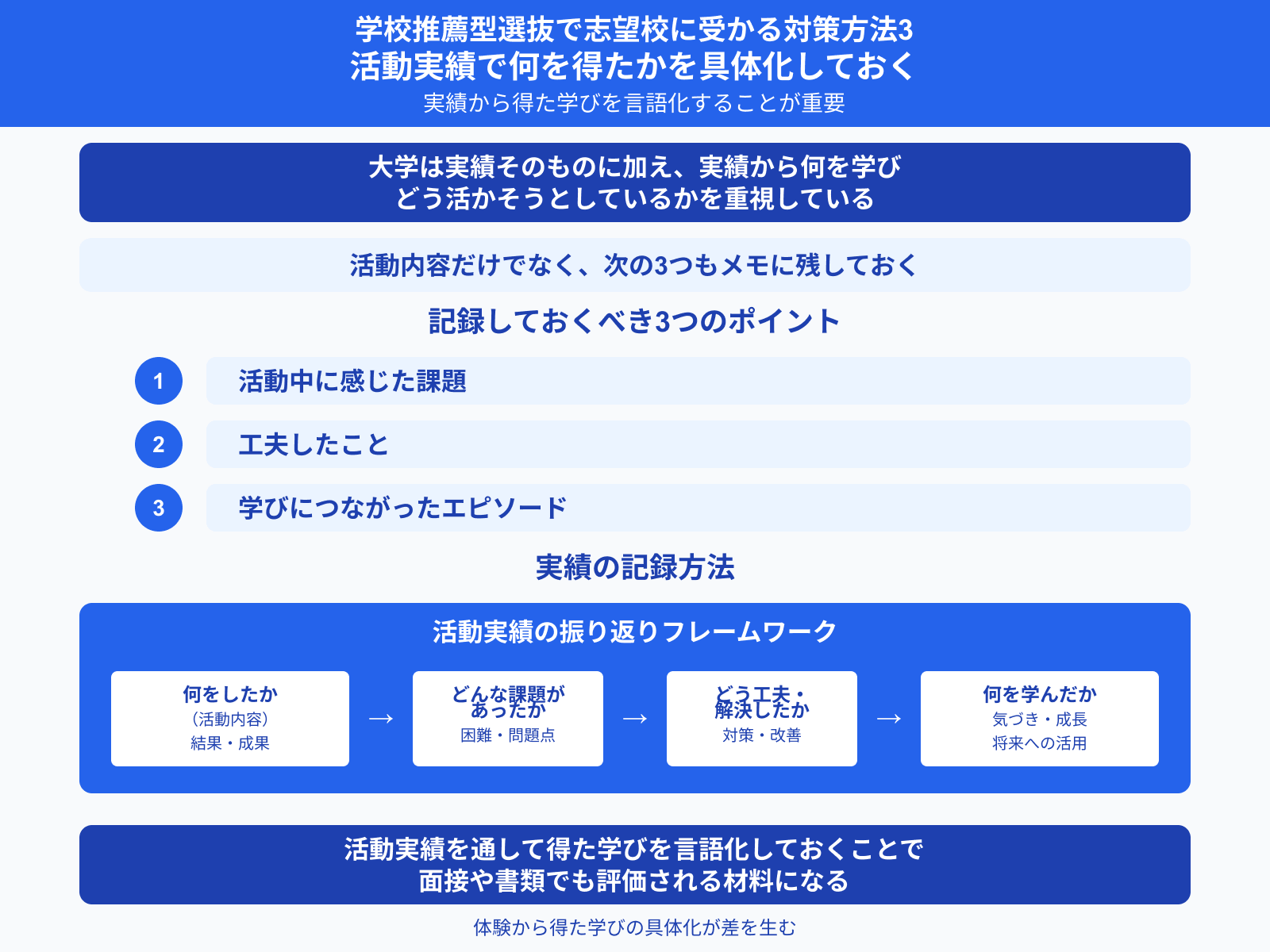

方法3:活動実績で何を得たかを具体化しておく

学校推薦型選抜で志望校に受かるために、活動実績で「何を得たか」を具体化しておきましょう。

大学は、実績そのものに加え、実績から何を学び、どう活かそうとしているかを重視しています。これからの高校生活では、活動内容だけでなく、次のこともメモに残しておきましょう。

- 活動中に感じた課題

- 工夫したこと

- 学びにつながったエピソード

活動実績を通して得た学びを言語化しておくことで、面接や書類でも評価される材料になります。

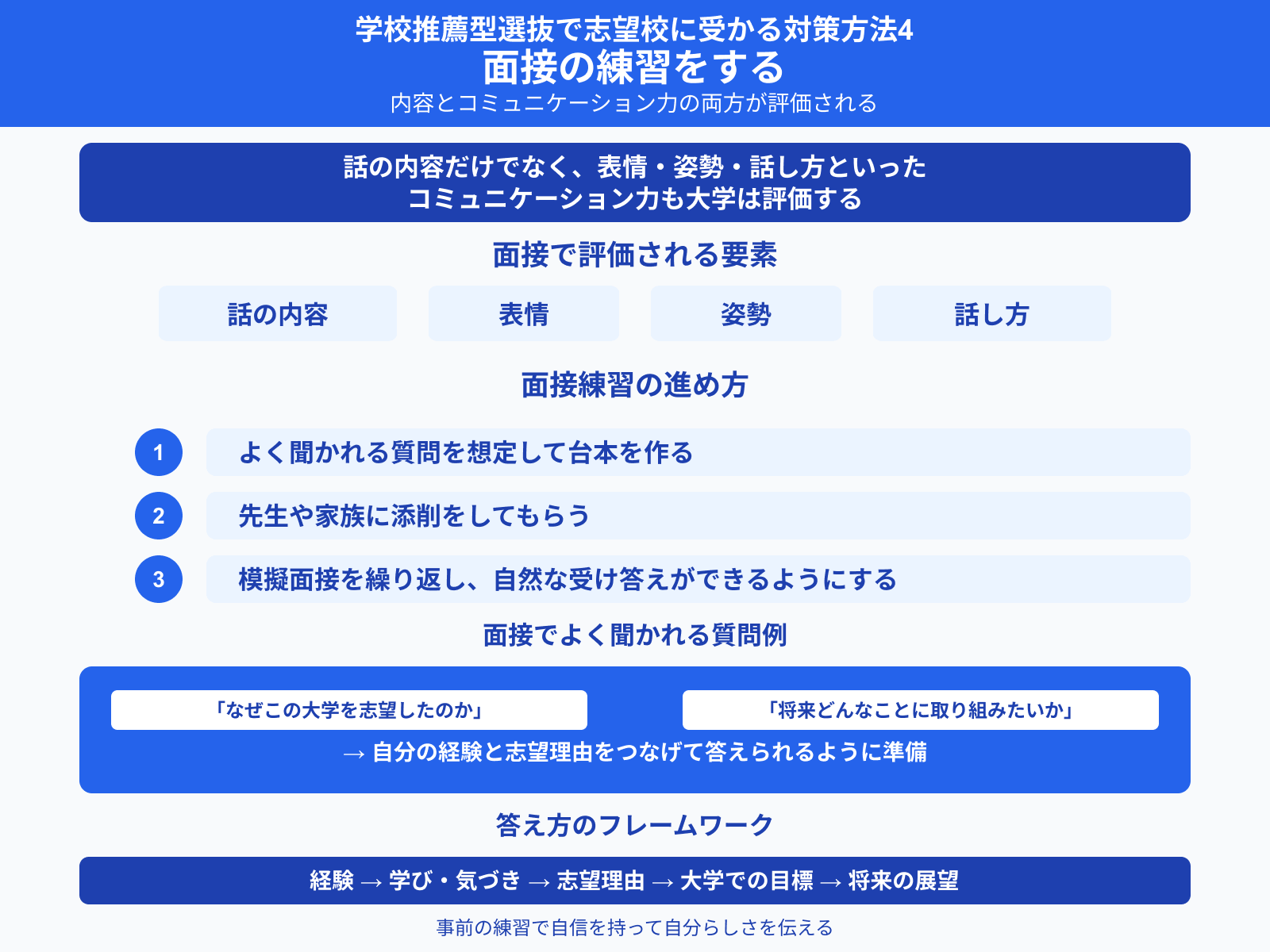

方法4:面接の練習をする

面接の練習を十分に行っておくことも、学校推薦型選抜で志望校に合格するために必須の対策です。

話の内容だけでなく、表情・姿勢・話し方といったコミュニケーション力も大学は評価します。

面接でよく聞かれる質問を想定して台本を作り、先生や家族に添削をしてもらいましょう。さらに、模擬面接を繰り返すことで、本番でも自然な受け答えができるようになります。

「なぜこの大学を志望したのか」「将来どんなことに取り組みたいか」といった質問には、自分の経験と志望理由をつなげて答えられるように準備しておくことが重要です。

事前に練習を重ねて、自信を持って自分らしさを伝えられるようにしましょう。学校推薦型選抜における面接試験の具体的な対策方法をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜によくある疑問

最後に、学校推薦型選抜へのよくある疑問にまとめて解説します。

受験前に不安や疑問を解消しておくと、対策や準備が進めやすくなります。

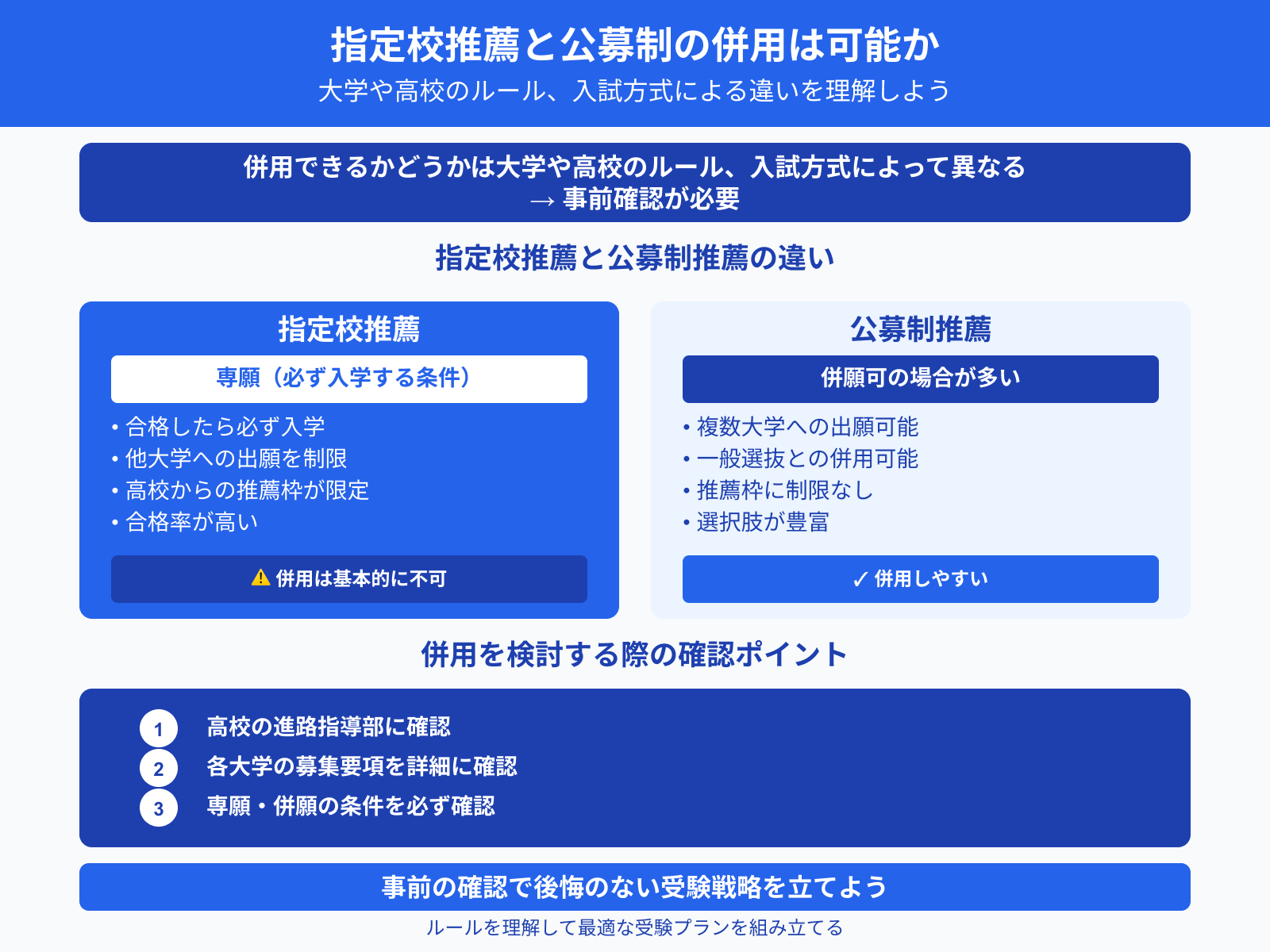

指定校推薦と公募制の併用は可能ですか?

併用できるかどうかは大学や高校のルール、入試方式によって異なるため、確認が必要です。

特に学校推薦型選抜のうち指定校推薦には「専願(その大学に合格したら必ず入学する)」という条件がついていることがほとんどです。他大学への出願を制限されます。

公募制推薦の場合は「併願可」の大学も多く、一般選抜との併用が認められていることもあります。自分の高校や希望大学の募集要項を確認し、必要があれば担任の先生に相談しましょう。

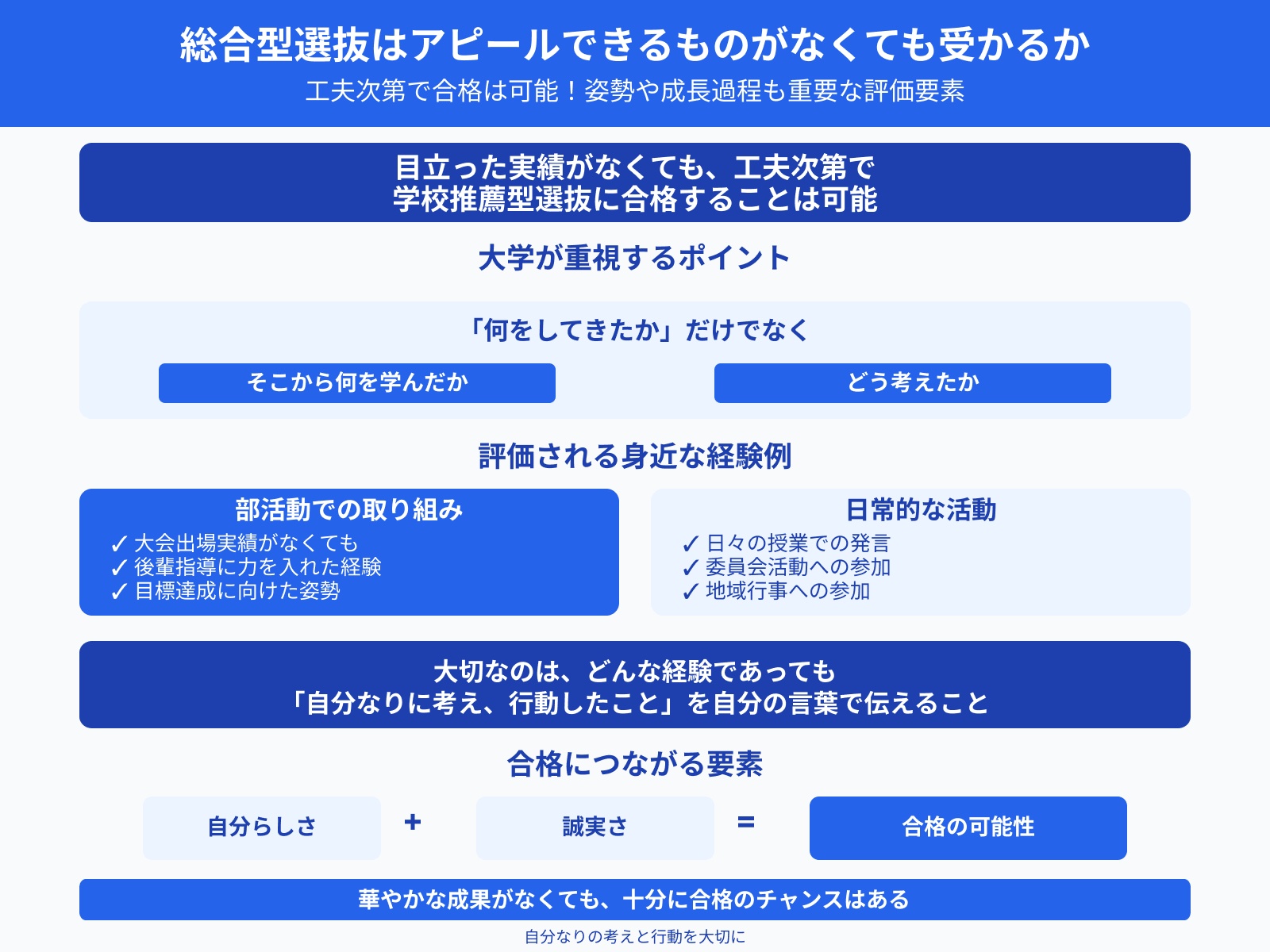

アピールできるものがなくても受かりますか?

目立った実績がなくても、工夫次第で学校推薦型選抜に合格することは可能です。

大学は「何をしてきたか」「そこから何を学び、どう考えたか」といった姿勢や成長の過程も重視します。

部活動での大会出場の実績がなくても、後輩指導に力を入れた経験や、目標達成に向けた姿勢は評価されます。日々の授業での発言や委員会活動、地域行事への参加なども立派なアピール材料です。

大切なのは、どんな経験であっても「自分なりに考え、行動したこと」を自分の言葉で伝えることです。華やかな成果がなくても、自分らしさや誠実さを伝えることで合格につながる可能性は十分あります。

まとめ

学校推薦型選抜に受かるには、早めの準備と的確な対策が重要です。

志望校のアドミッションポリシーを理解し、高校1年生から意識して活動実績を作っていきましょう。書類や面接で、明確な志望理由と自分の強みを伝えることも求められます。

学力以外の力も評価される学校推薦型選抜だからこそ、自分らしさを活かした準備で合格できるのです。