この記事では難易度も交え、学校推薦型選抜の合格率を解説します。

「学校推薦型選抜の合格率ってどのくらいなんだろう?」

「他の推薦入試に比べて合格率は高いのかな?」

「指定校は合格しやすいイメージがあるけど、公募推薦はどうなんだろう?」

学校推薦型選抜の受験に際し、合格率がどのくらいなのか気になる人は多いですよね。

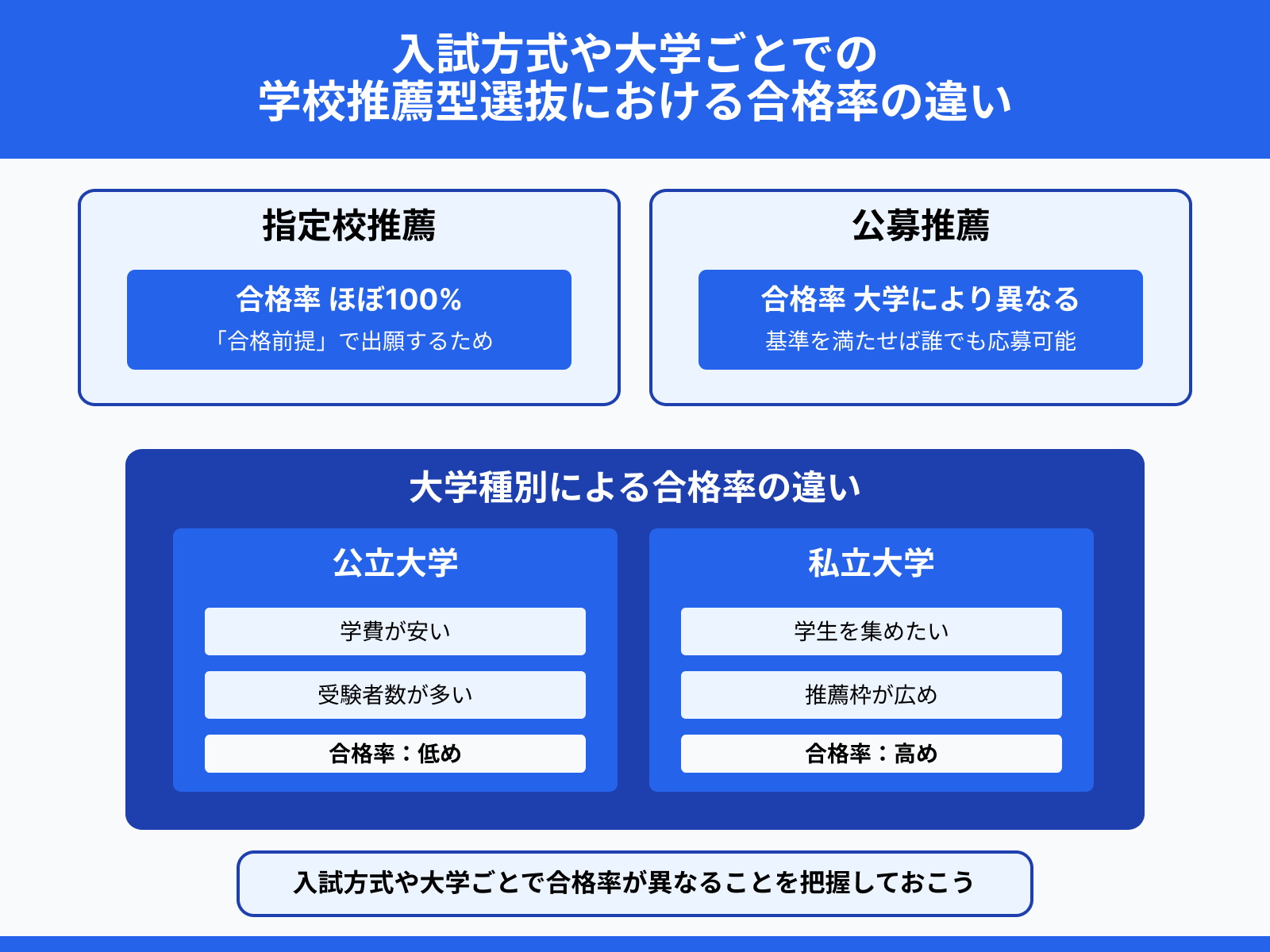

指定校や公募推薦、私立と国公立など、学校推薦型選抜の合格率は入試方式や大学ごとに違います。

そのため、合格率を知らないままイメージで学校推薦型選抜を受験しては「もっとちゃんと調べておけばよかった…」と後悔しかねません。

そこで本記事では次のトピック別に、学校推薦型選抜の合格率を紹介します。

合格率を踏まえ、学校推薦型選抜を受けるべきなのかも解説するので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜の合格率は59.6%

- 指定校推薦は、約100%合格できる

- 国立大学より私立大学の方が合格しやすい

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

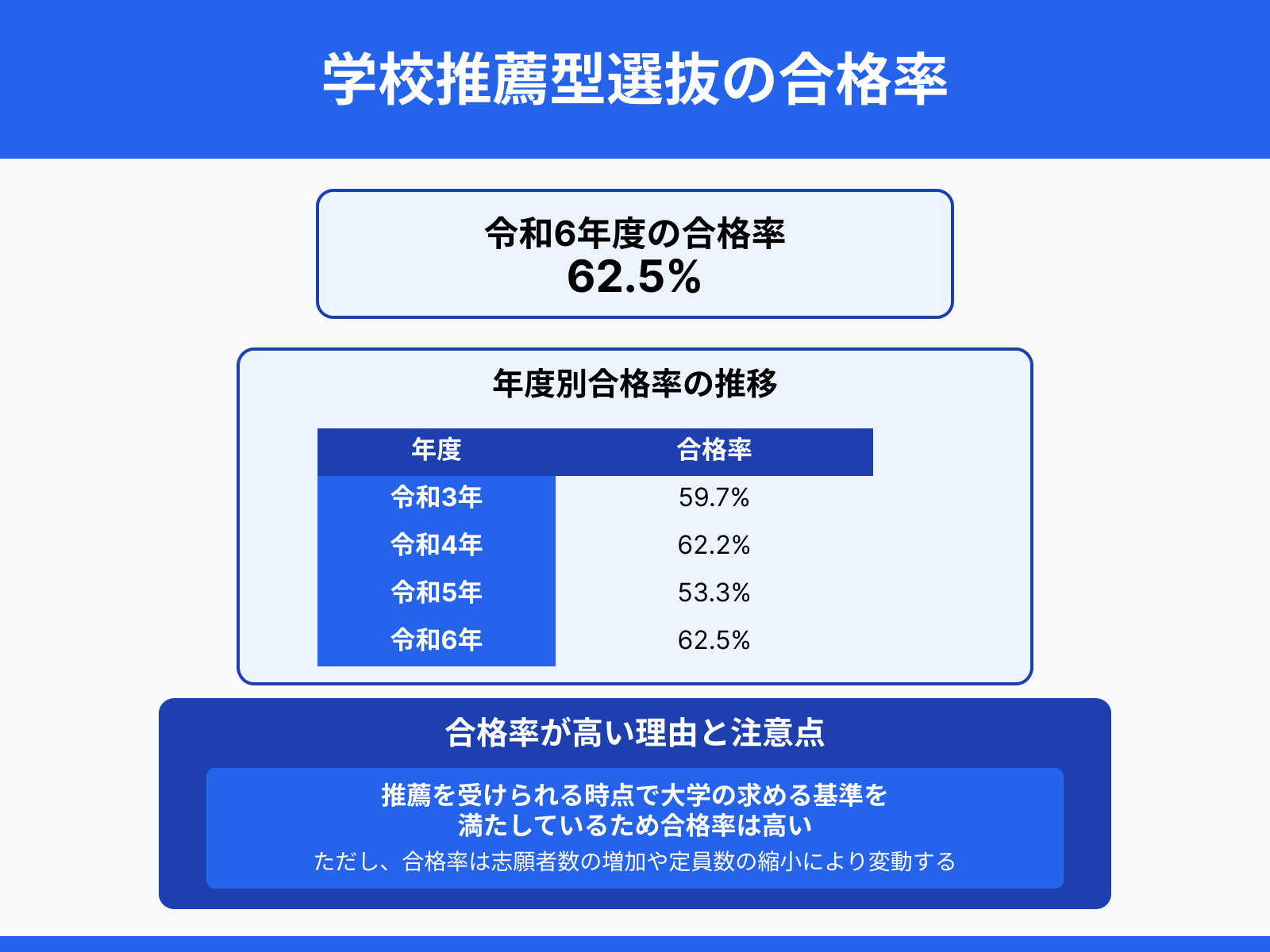

学校推薦型選抜の合格率は62.5%

学校推薦型選抜の合格率は約62.5%です。

| 学校推薦型選抜の合格率 | |

|---|---|

| 令和3年 | 59.7% |

| 令和4年 | 62.2% |

| 令和5年 | 53.3% |

| 令和6年 | 62.5% |

※全体の合格者数から合格率算出

推薦を受けられる時点で大学の求める基準を満たしている点から、学校推薦型選抜の合格率は高い傾向にあります。

令和5年の合格率が53.3%と他の年に比べて低いのは、志願者数の増加や定員数の縮小が考えられます。学校推薦型選抜の合格率は、大学側が募集する定員数に依存するのです。

入試方式や大学ごとで確率は異なる

次のように、入試方式や大学ごとで学校推薦型選抜の合格率は異なります。

| 大学名 | 指定校推薦の 合格率 | 公募推薦の 合格率 |

|---|---|---|

| 岩手医科大学 | 100% | 64.4% |

| 平成国際大学 | 100% | 50% |

| 淑徳大学 | 100% | 97.5% |

※2024年度入試結果

※全体の合格者数から合格率算出

指定校推薦は「合格前提」で出願するケースが多いため、合格率はほぼ100%に近くなります。

公募推薦は基準を満たせば誰でも応募できますが、大学により合格率が異なります。公立大学は、私立大学に比べ学費が安いので受験者数が多い傾向にあるのです。そのため、合格率が低くなります。

一方、私立大学は大学側が学生を集めたいので推薦枠が広めに設定されています。合格率も高くなるのです。学校推薦型選抜の受験を検討している人は、入試方式や大学ごとで合格率が異なることをおさえておきましょう。

上記を含め、学校推薦型選抜に落ちる確率をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

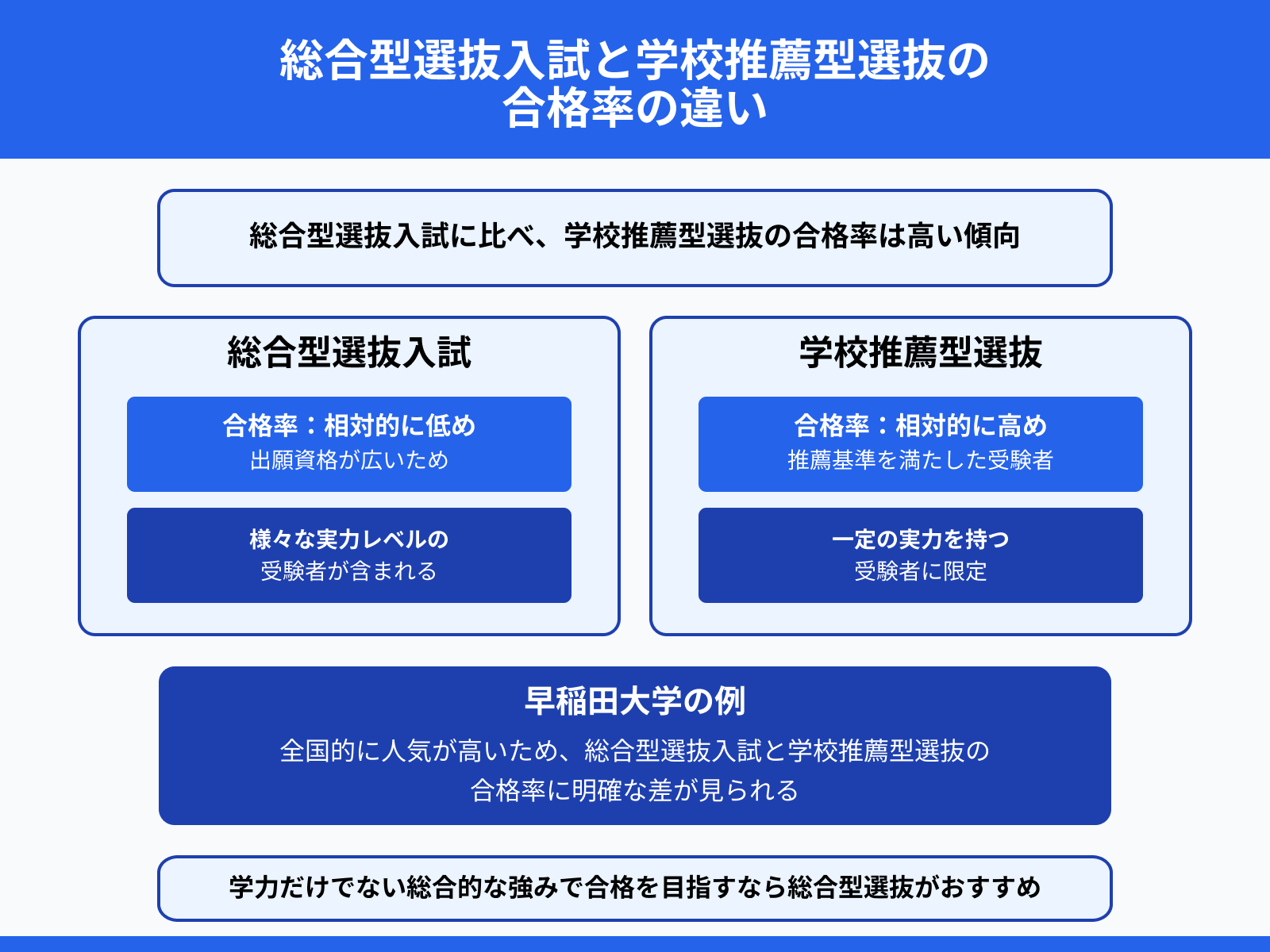

総合型選抜入試に比べ受かる確率は高い

総合型選抜入試に比べ、学校推薦型選抜の合格率は高い傾向にあります。

| 大学名 | 学校推薦型選抜の 合格率 | 総合型選抜入試の 合格率 |

|---|---|---|

| 日本大学 | 96.8% | 56.2% |

| 早稲田大学 | 100% | 6.1% |

| 青山学院大学 | 100% | 30.5% |

※全体の合格者数から合格率算出

早稲田大学は、全国的に人気が高いため総合型選抜入試と学校推薦型選抜の合格率に差があります。総合型選抜入試は、出願資格が広いため、実力が早稲田水準に達していない受験者も一定数いるからです。

学力だけでない総合的な強みで推薦入試の合格を目指したい人は、総合型選抜試験がおすすめです。総合型選抜の特徴をより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

【入試方式別】学校推薦型選抜の合格率

ここからは次の入試方式別で、学校推薦型選抜の合格率を解説します。

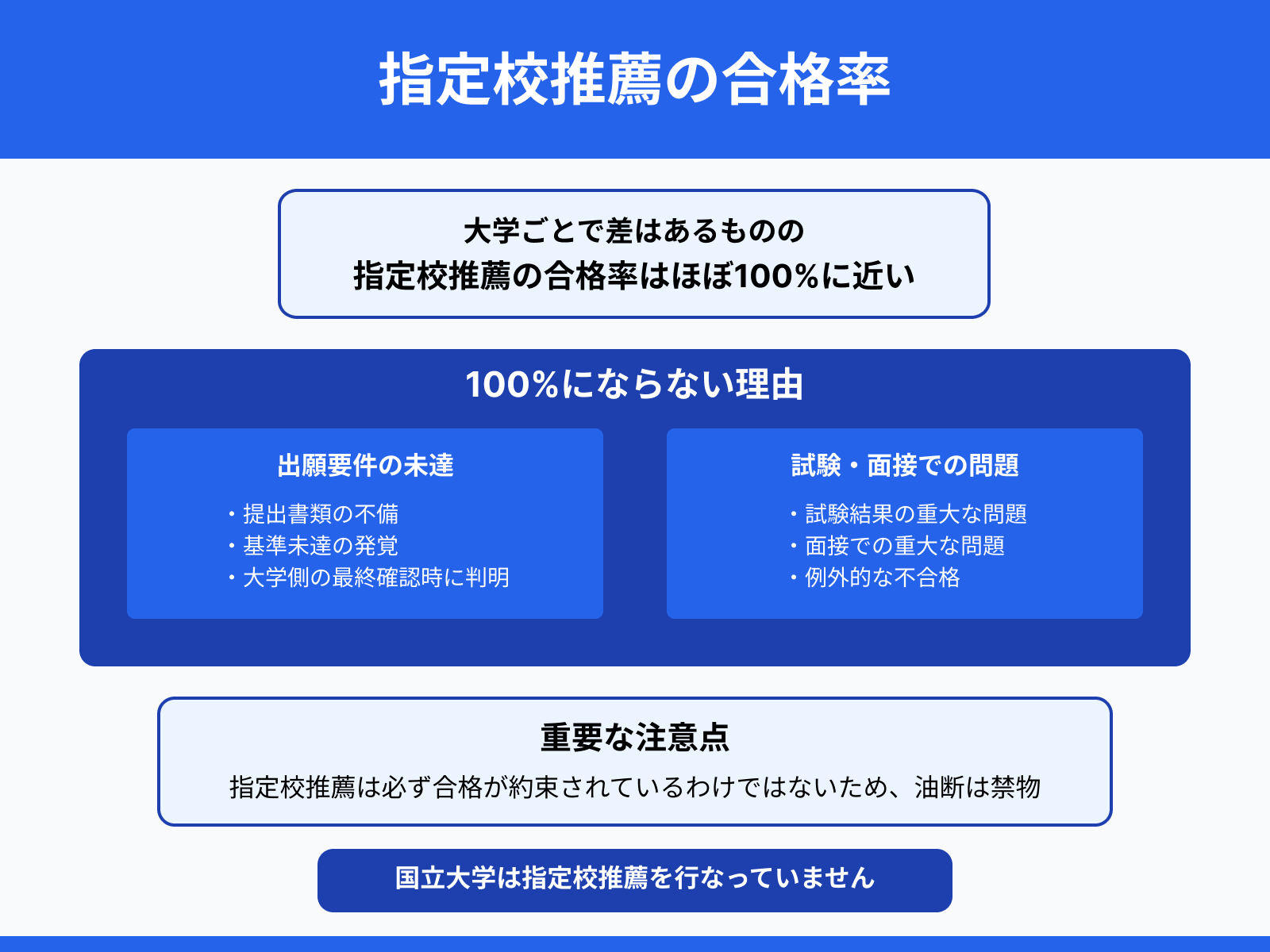

指定校推薦

大学ごとで差はあるものの、指定校推薦の合格率はほぼ100%に近いです。

駒澤大学と早稲田大学の合格率が、100%ではない理由は出願要件を満たしていないことが考えられます。高校で推薦を得たあと、大学側で最終確認をした際に提出書類の不備や基準未達が発覚するケースがあるのです。

また、試験結果や面接での重大な問題により、例外的に不合格となることがあります。指定校推薦は、必ず合格が約束されているわけではないため、油断は禁物です。

なお、国立大学は指定校推薦を行なっていません。

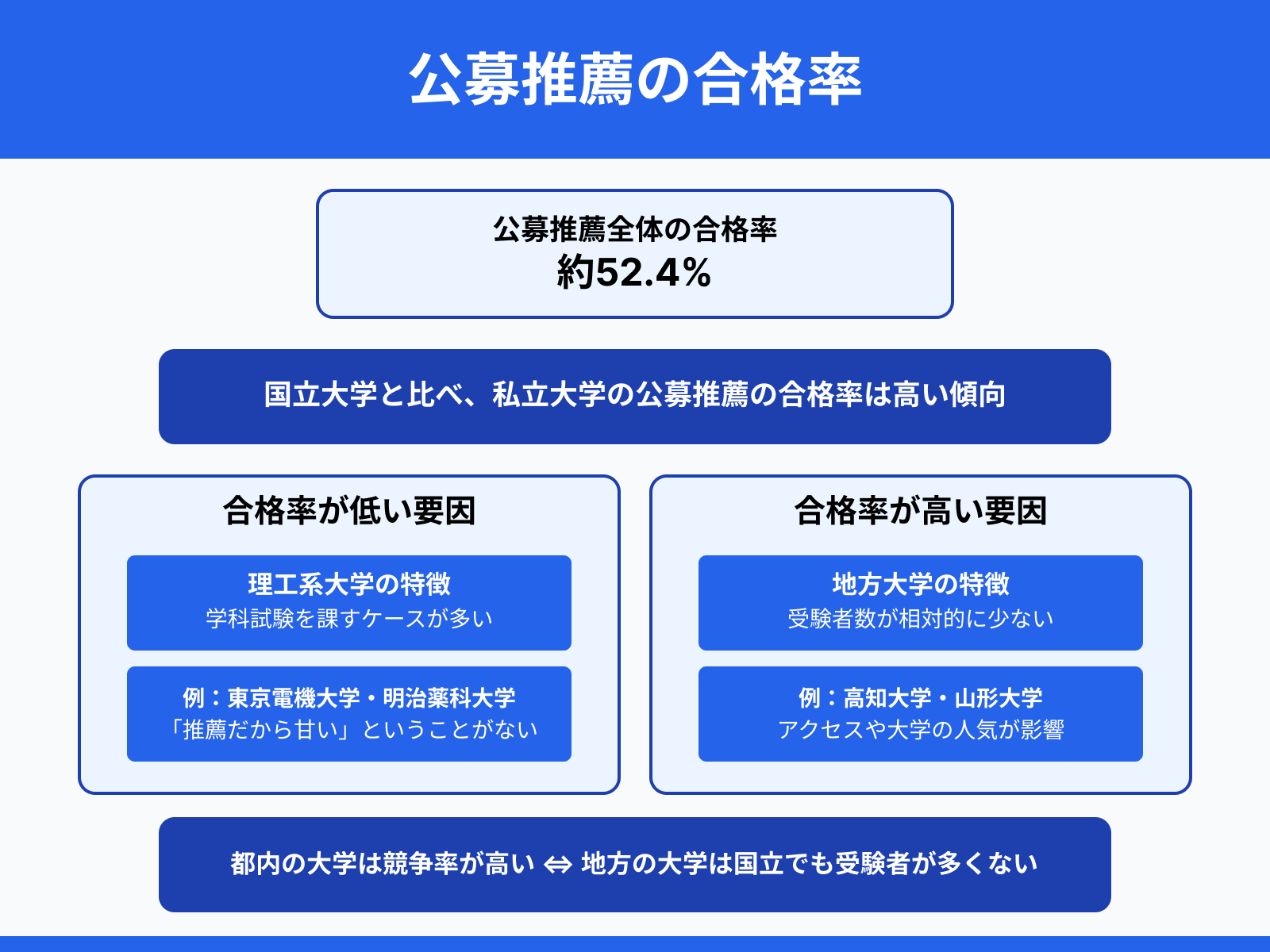

公募推薦

大学ごとで差はあるものの、公募推薦全体の合格率は約52.4%です。

国立大学と比べ、私立大学の公募推薦の合格率は高い傾向にあります。

しかし、東京電機大学と明治薬科大学の合格率が低い理由は理工系大学だからです。理工系大学は、公募推薦でも学科試験を課しているケースが多く、「推薦だから甘い」ということがありません。

また、高知大学や山形大学の合格率が高い理由は、「地方に位置している」ことが原因です。都内の大学は競争率が高いのに対し、地方の大学は国立大学でも受験者が多くないのです。アクセスの悪さや大学の人気が関係しています。

【大学別】学校推薦型選抜の合格率

ここでは次の大学別に、学校推薦型選抜の合格率を紹介します。

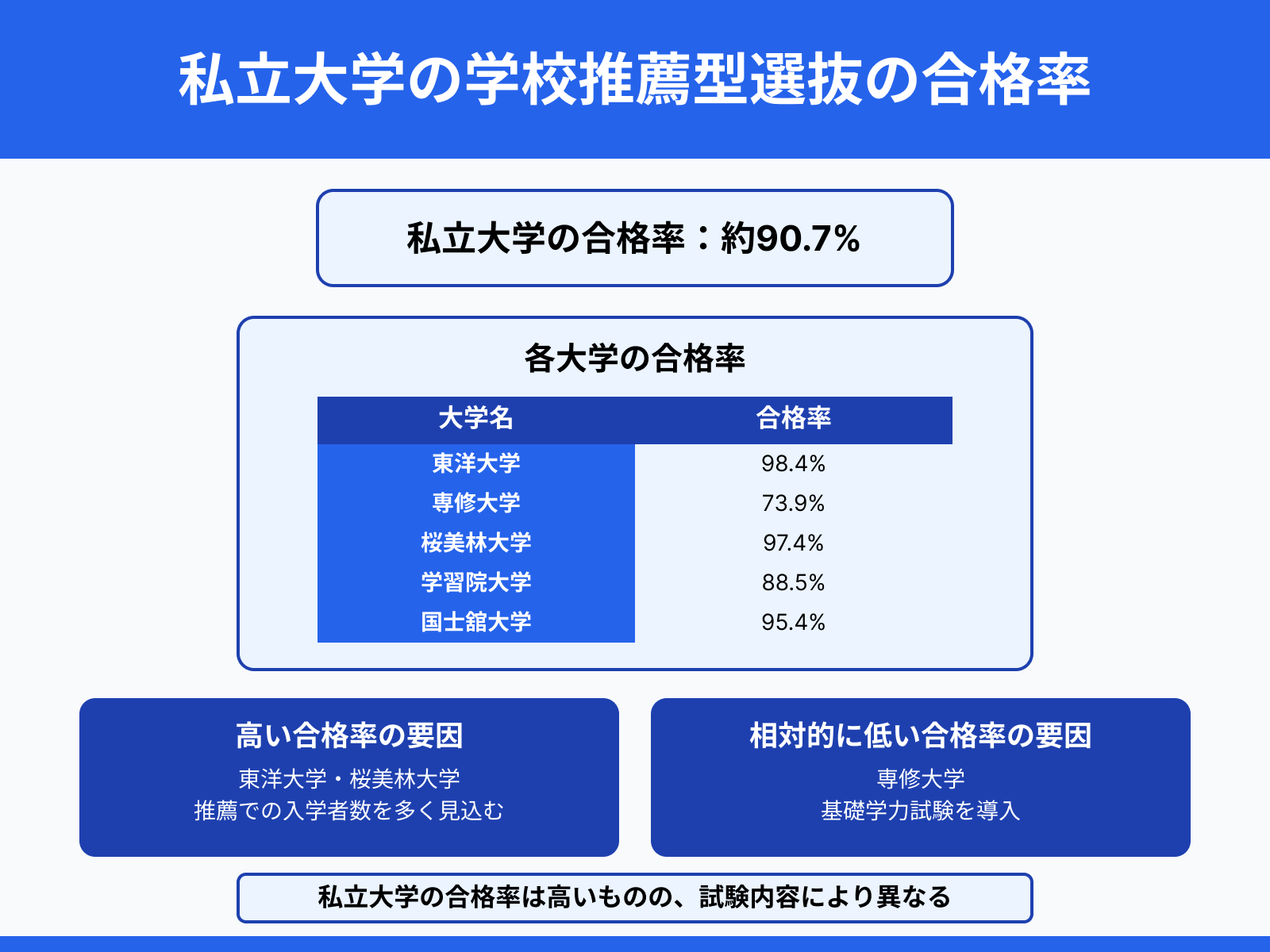

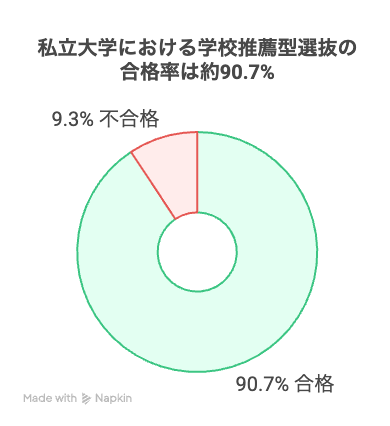

私立大学

私立大学の合格率は約90.7%です。

東洋大学や桜美林大学は、推薦での入学者数を多く見込んでいるため、合格率が高い傾向にあります。

一方、専修大学は推薦でも一定の学力水準を重視しているため合格率が低くなります。試験内容に、基礎学力試験が導入されているのです。

私立大学の学校推薦型選抜の合格率は、高いものの試験内容により異なります。

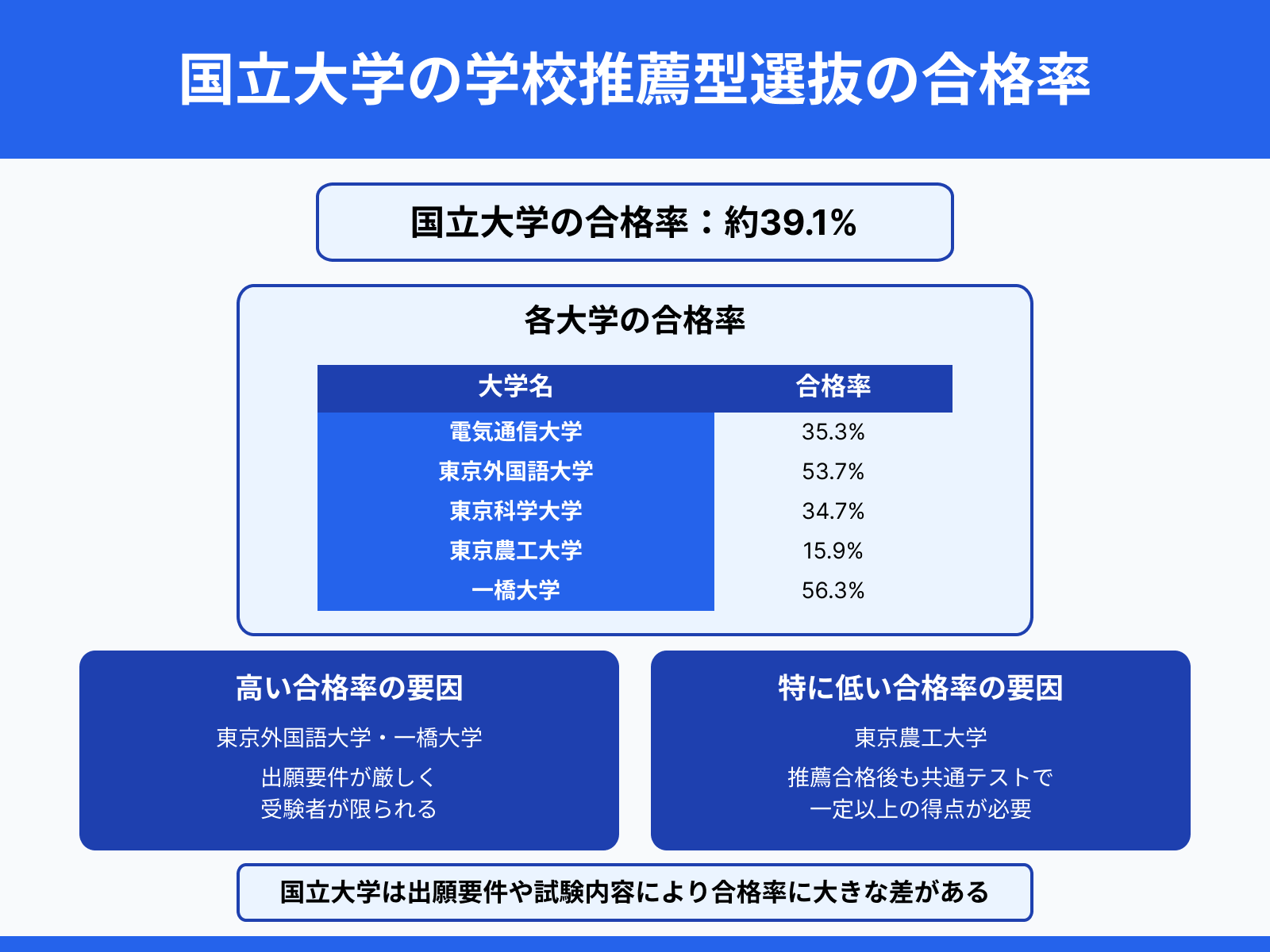

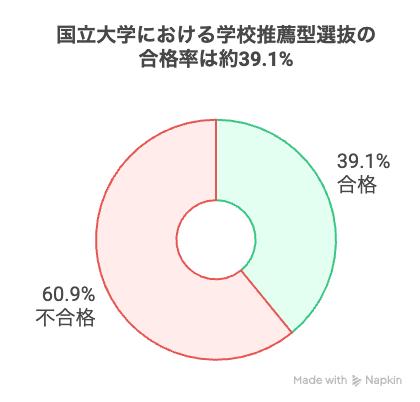

国立大学

国立大学の合格率は約39.1%です。

| 大学名 | 学校推薦型選抜の 合格率 |

|---|---|

| 電気通信大学 | 35.3% |

| 東京外国語大学 | 53.7% |

| 東京科学大学 | 34.7% |

| 東京農工大学 | 15.9% |

| 一橋大学 | 56.3% |

※全体の合格者数から合格率算出

東京外語大学と一橋大学の合格率が50%を超えている理由は、出願要件が厳しいため、受験者が限られるからです。

一方、東京農工大学の合格率の低さは試験内容に起因します。東京農工大学は推薦合格後でも「共通テストの一定以上の得点」が課されます。そのため、共通テストで高得点を取れなければ最終合格にならないのです。

なお上記を踏まえ、学校推薦型選抜に落ちる確率をより詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜は受けるべき?

ここまで記事を読み、学校推薦型選抜を受けるべきか悩んでいる人もいますよね。

そこでここからは次のトピック別で、学校推薦型選抜を受けるべきかについて解説します。

評定平均が高い人におすすめ

学校推薦型選抜は、評定平均が高い人におすすめです。

出願条件として、評定平均を求める大学が多いです。そのため、評定平均が高いほど選考において有利に働きます。

たとえば、評定平均の高い生徒と低い生徒では、前者を獲得します。評定平均は、高校3年間の学習姿勢や安定した努力を測る指標として信頼性が高いのです。

大学側は、基礎的な学力があるかを見極める指標にしているため、評定平均が高い学生を歓迎しています。学校推薦型選抜のメリット・デメリットをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

志望理由が明確な人は総合型選抜も手段の1つ

志望理由が明確な人は、総合型選抜試験で受験するのも手段の1つです。

総合型選抜は、志望理由を明確に伝えやすい入試方式です。学力試験よりも志望動機書や面接、小論文などを通じて、個人の熱意や適性を評価します。

そのため、自分の強みや思いをダイレクトに伝えられるチャンスとなります。将来どのように学びを活かしたいのか目的意識を持つ受験生は、総合型選抜の受験がおすすめです。

学校推薦型選抜と総合型選抜の違いを詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜によくある疑問

最後に、学校推薦型選抜へよくある疑問にまとめて解説します。

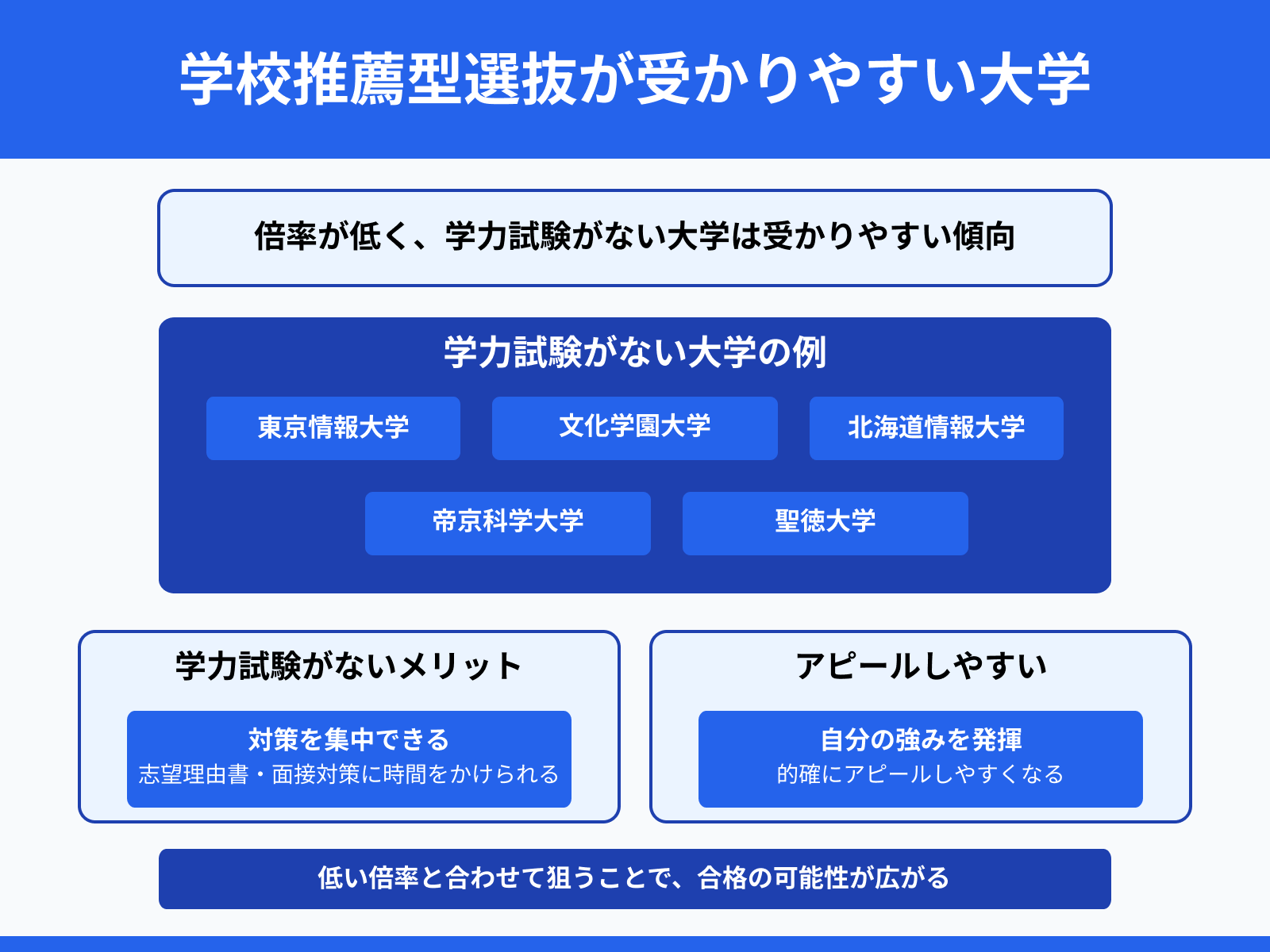

学校推薦型選抜が受かりやすい大学とかってある?

倍率が低いところはもちろん、学力試験がない次のような大学は受かりやすい傾向にあります。

学力試験がない分、志望理由書や面接対策に時間をかけることができるからです。自分の強みを的確にアピールしやすくなります。

たとえば、学力試験がある大学は選考内容が多く、対策に時間がかかります。そのため、学力試験がない大学は、対策を絞ることができるのです。

また、あわせて低い倍率の大学を見つけることにより、合格の可能性が広がります。学校推薦型選抜の倍率をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

どんな人が合格しているの?

下記は学校推薦型選抜で合格している人の共通点です。

- 早い段階で推薦入試を見据えて行動している人

- 周囲のサポートを活用している人

- 志望校の過去問を徹底している人

早い段階で行動することにより志望校の過去問に費やす時間が取れます。過去問を徹底することにより、試験の傾向が掴めるのです。

また、学校推薦型選抜の試験は面接と小論文が多いです。周囲のサポートを活用することにより、客観的な意見をもらえ合格に近づきます。

実際に、周囲からサポートしてもらえたことで、学校推薦型選抜を合格できた受験生は多いです。

私は公募推薦で合格しました。公募推薦では自分が本当に大学に行きたいという熱意を伝えられる試験です。センター試験や一般入試と違い、学力を問わず合格できる可能性があるのが一番のメリットです。だから自分の学力では厳しい大学でも、行きたい気持ちがあるなら挑戦した方がいいと思います。公募推薦の勉強の仕方については、行きたい大学の学部・学科を知ることから始めるべきです。オープンキャンパスに行き、大学案内をもらい、それで勉強します。私はまず推薦入試の過去問から目を通しました。そこで、私が行こうと思っていた学部・学科がしっくりきませんでした。他の所を見てみるとここだ、と思える所がありました。そう思うのは今まで生きてきた中で何かしらの理由があるからだと思います。だから、自分が勉強している時に何か違うなと感じる前に一度過去問の確認をすべきです。私が失敗したのはそこに決めた時が夏休みの初めで、公募推薦まで4ヶ月ほどあったのに、2ヶ月の間一般入試だけの勉強しかしませんでした。一般勉強は大事ですが、少しずつでも推薦の勉強に触れる機会を増やせば良かったと思っています。つまり私は2ヶ月しか推薦の勉強をしていませんでした。そしてその中の1、2週間前に面接と小論文の練習を始めました。それまでは学科のキーワードを調べて正しい知識を得ることと面接資料を作っていました。正しい知識は大学の文化祭の質問コーナーでどうやって調べるか聞きました。志望動機などを考える面接資料では、嘘を言ったり変に誇張せずに本心で考えた方が覚えやすく、何よりも言いやすいです。あと、書いて覚えるのではなく、一度何も考えず自分の口で話してみて、それをメモして覚えた方がより話しやすいです。そして大学と学部・学科の志望動機の2つを考えますが、覚える量を減らすために1つにまとめて覚えました。志望動機が作れれば、あとは毎日ずっと志望動機を復唱すればスラスラと言えます。残りの質問対策は答えとなるコアの準備をしてアドリブで答えることが出来ます。ちなみみ、面接終わりに言いたいことを準備して、入学した際はよろしくお願いします、などで締めるとすっきり面接が終わりました。

参考:市進教育グループ 個太郎塾

早い段階で、志望大学の情報収集に動いていることがわかります。特に、オープンキャンパスへの参加は志望動機にも記載でき、試験官にアピールできるため重要です。

私は元々現代文や作文が得意だったので、長所を伸ばしていくことをメインにしました。文章の組み立て方や言葉遣いに変な点や改善点がないかを見つけるために、休日は毎回違うテーマで1000〜2000字ほどの小論文を書いていました。また、それを学校の先生や親に見せて、客観的視点で意見をもらい修正していきました。一般選抜の方にも共通すると思いますが、結果的には長所を伸ばすことが一番良かったと考えています。

参考:パスナビ

学校推薦型選抜の試験内容は、各大学により異なりますが、周囲にサポートしてもらうことが重要です。

たとえば、小論文では客観的に添削してもらうことにより、自分の課題を見つけることができます。自分では気づけない弱点を修正することで、試験官の評価基準に合う文章に近づき合格につながるのです。

高校に入学する前から推薦入試での出願を考えていたので、毎回の定期テストを手を抜かずに頑張っていました。本格的に志望校に向けた対策を始めたのは3年生の10月ごろでした。共通テストの勉強と並行して、学校の先生に面接対策をしていただきました。小論文と適性検査の対策は共通テストが終わってから開始しました。推薦入試の過去問演習をして、学校の先生に添削していただきました。

参考:パスナビ

志望校の過去問を徹底することで、出題傾向を掴み効率的な対策ができます。優先的に取り組むべき内容が明確になり、得点力が向上するため、合格の可能性が高まるのです。

学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜で合格したら一般受験はできないの?

公募推薦の場合は一般受験が可能です。公募推薦には「専願」と「併願」があるからです。

具体的に、以下の大学などでは合格後に一般受験を受けることが認められています。

学校推薦型選抜と一般受験を検討している人は、必ず志望大学のホームページを確認しましょう。学校推薦型選抜に合格した後の辞退の可否について、より詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

まとめ

本記事では、学校推薦型選抜の合格率について解説しました。

学校推薦型選抜の合格率は、入試方式や大学ごとに大きく異なります。指定校推薦は、ほぼ合格ができますが、公募推薦は必ず合格が保証される入試方式ではありません。

また、私立大学の方が国立大学に比べ、学校推薦型選抜の合格率が高い傾向にあります。

受験の際は、必ず志望大学の過去の入試結果を確認しましょう。合格率を把握することにより、入試の難易度を客観的に判断することができます。

一般選抜との併願を考えている人は、事前に確認しておくことが重要です。皆さんの受験がうまくいくことを願っています。