この記事では受かりやすい大学も交え、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人の特徴をそれぞれ紹介します。

「どんな人が学校推薦型選抜に受かるんだろう?」

「成績が良いとか、共通点とかがあるのかな?」

学校推薦型選抜での受験を考えているものの、合格できるか不安な人は多いですよね。

実のところ、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれにはいくつかの共通点があります。そのため、合格・不合格者の特徴を把握することが、学校推薦型選抜への効率的な対策となるのです。

そこで本記事では、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人の特徴をそれぞれ解説します。学校推薦型選抜に受かりやすい大学も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 評定が高い人は受かりやすい

- 学校推薦選抜に受かりやすい大学はある

- 合格するか不安な人ほど対策が必要

『できることなら受けさせたいけど…推薦入試の仕組みがいまいちよくわからない…』

『すきま時間にサクッと推薦入試を理解できたらな…』

そんな方へ

- 推薦入試で合格する受験生の共通点

- 合格に必要な”たった1つの準備”

- 短期間で効率よく入試対策するコツ

を、無料オンラインセミナーで1時間に凝縮してお伝えします。

さらに参加者限定で「0からわかる!推薦入試ガイドブック」「合格者の志望理由書サンプル」など、豪華3点をプレゼント!🎁

パソコンはもちろん、スマホからも気軽に参加OK。この1時間が、推薦受験への第一歩になりますよ。

\ スマホから参加OK /

本記事を音声で聴く

学校推薦型選抜に受かる人の特徴3つ

さっそく学校推薦型選抜に受かる人の特徴を、3つにまとめて紹介します。

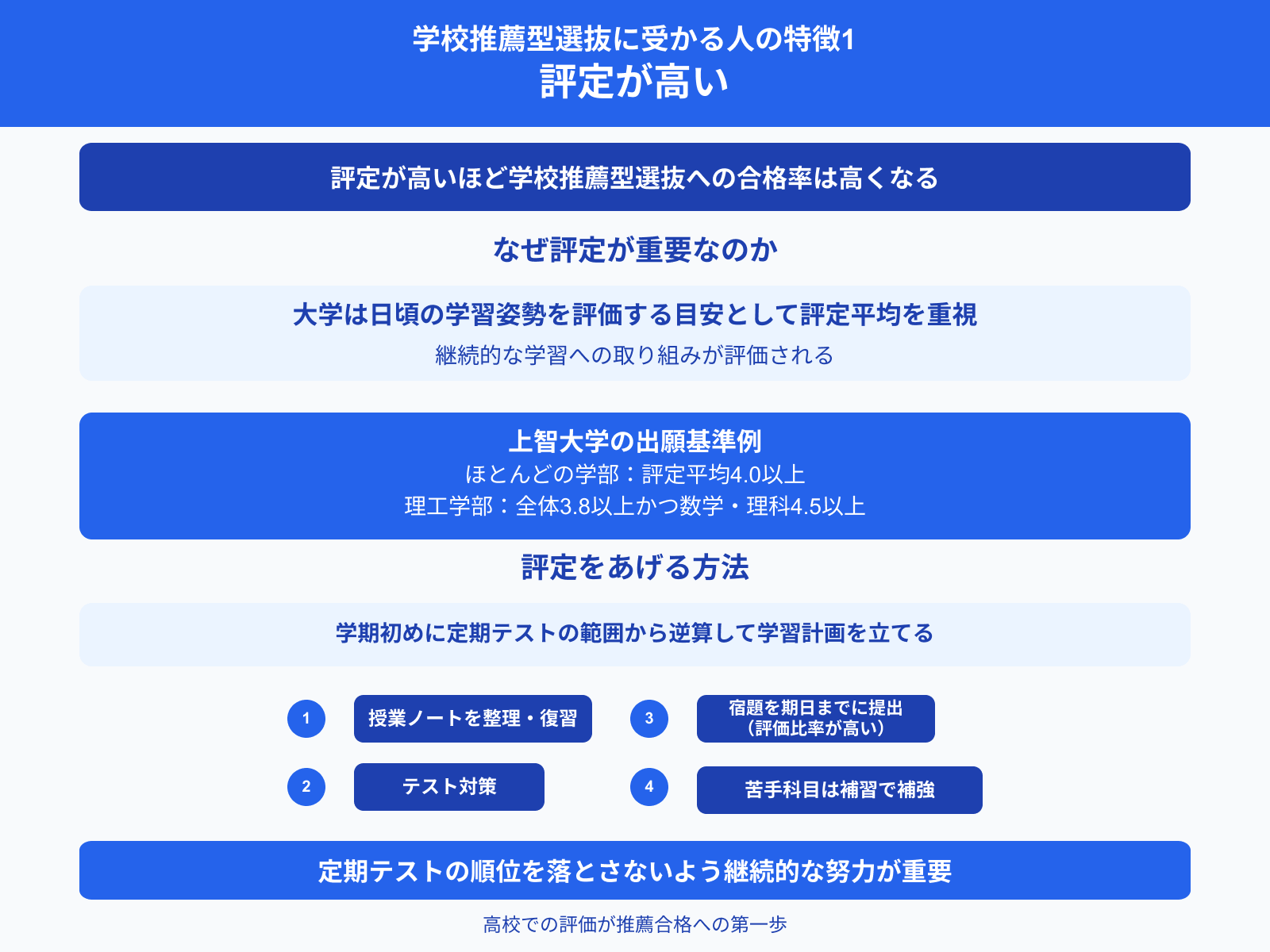

受かる人の特徴1:評定が高い

評定が高い点は、学校推薦型選抜に受かる人の大きな特徴です。

評定が高いほど学校推薦型選抜への合格率は高くなる傾向にあります。学校推薦型選抜において、大学は日頃の学習姿勢を評価する目安として、評定平均を重視しているのです。

上智大学の場合、以下の通りほとんどの学部で4.0以上を出願基準に設定しています。理工学部では全体が3.8かつ数学と理科が4.5以上です。

評定をあげるには、学期初めに定期テストの範囲から逆算して学習計画を立てましょう。以下のポイントを抑えておくことで、高校の先生から高評価を得られます。

- 授業ノートを整理、復習

- テスト対策

- 宿題などを期日までに提出

苦手科目は補習などで補い、定期テストの順位を落とさないようにしましょう。提出物は高校での評価比率が高い場合も多いです。

学校推薦型選抜の受験に必要な評定平均の目安をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

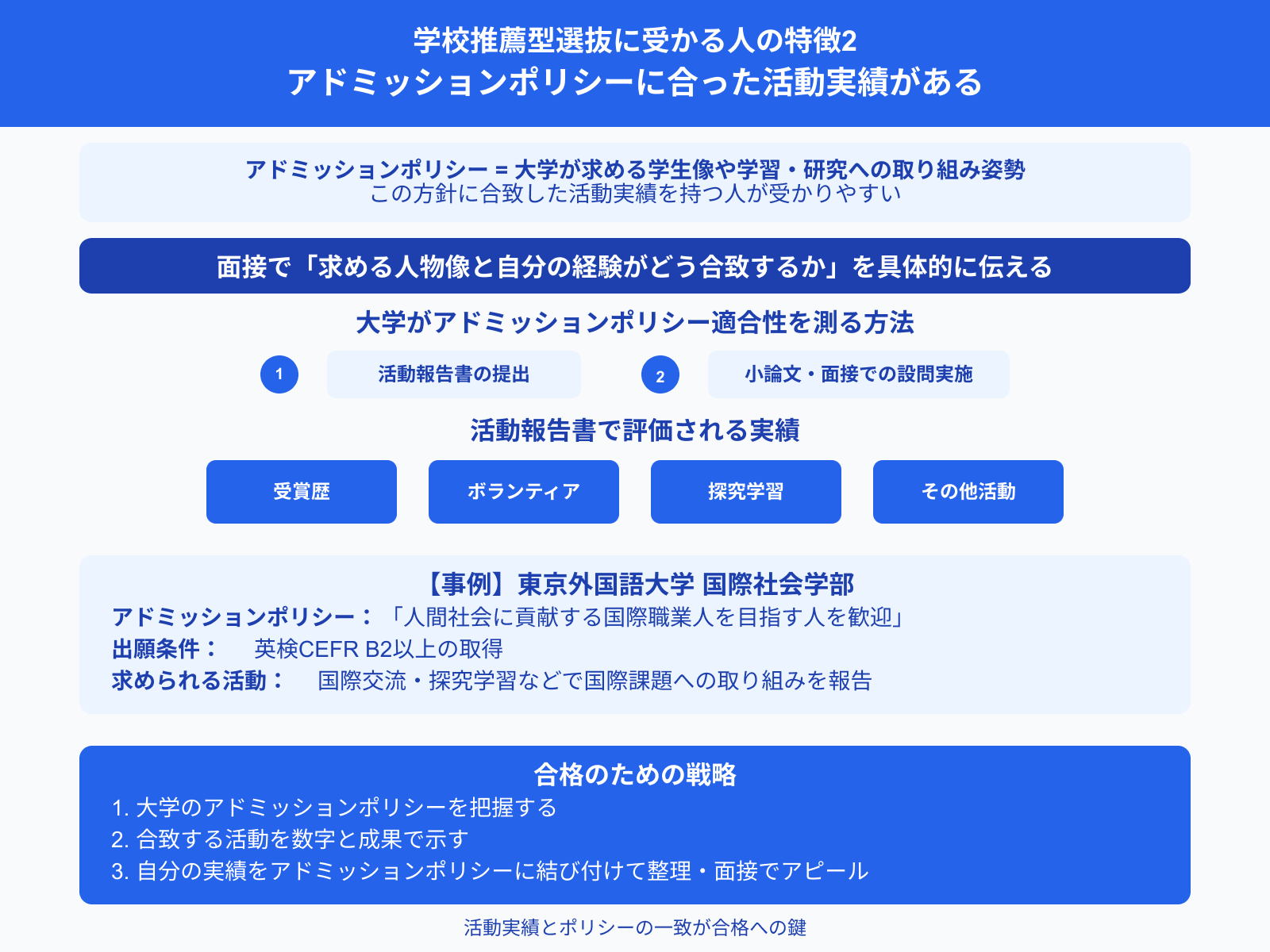

受かる人の特徴2:アドミッションポリシーに合った活動実績がある

学校推薦型選抜では、大学が掲げるアドミッションポリシーに合致した活動実績を持っている人が受かりやすいです。アドミッションポリシーとは、大学が求める学生像や学習・研究への取り組み姿勢などを示した方針のことを指します。

面接で「大学が求める人物像と自分の経験がどう合致するか」を具体的に伝えられるが合否を左右します。

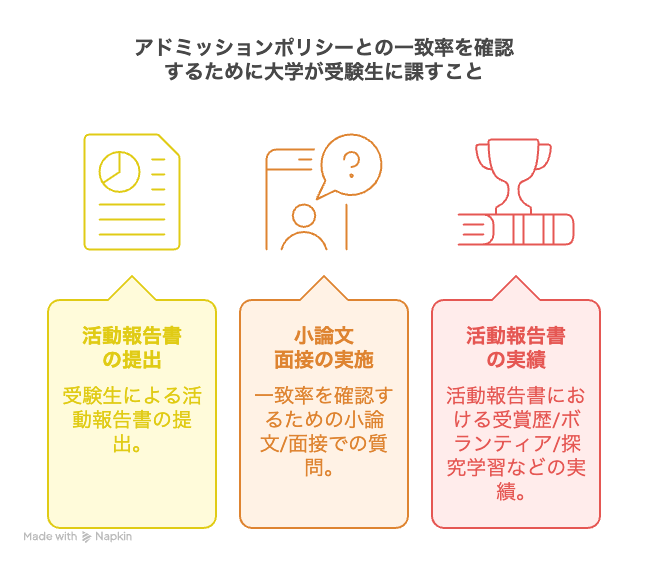

多くの大学はアドミッションポリシーと合っているかを測るために次のことを受験生に課しています。

- 活動報告書の提出

- 小論文・面接での設問を実施

- 活動報告書における受賞歴・ボランティア・探究学習などの実績

東京外国語大学の国際社会学部は「人間社会に貢献する国際職業人を目指す人を歓迎する」というアドミッションポリシーを掲げています。出願条件は、英検CEFR B2以上の取得です。さらに、国際交流・探究学習などの活動報告書で国際課題への取り組みを報告することが求められます。

学校推薦型選抜では、まずは大学のアドミッションポリシーを把握しましょう。その上で、合致する活動を数字と成果で示し面接でアピールすることがポイントです。自分の実績をアドミッションポリシーに結び付けて整理しましょう。

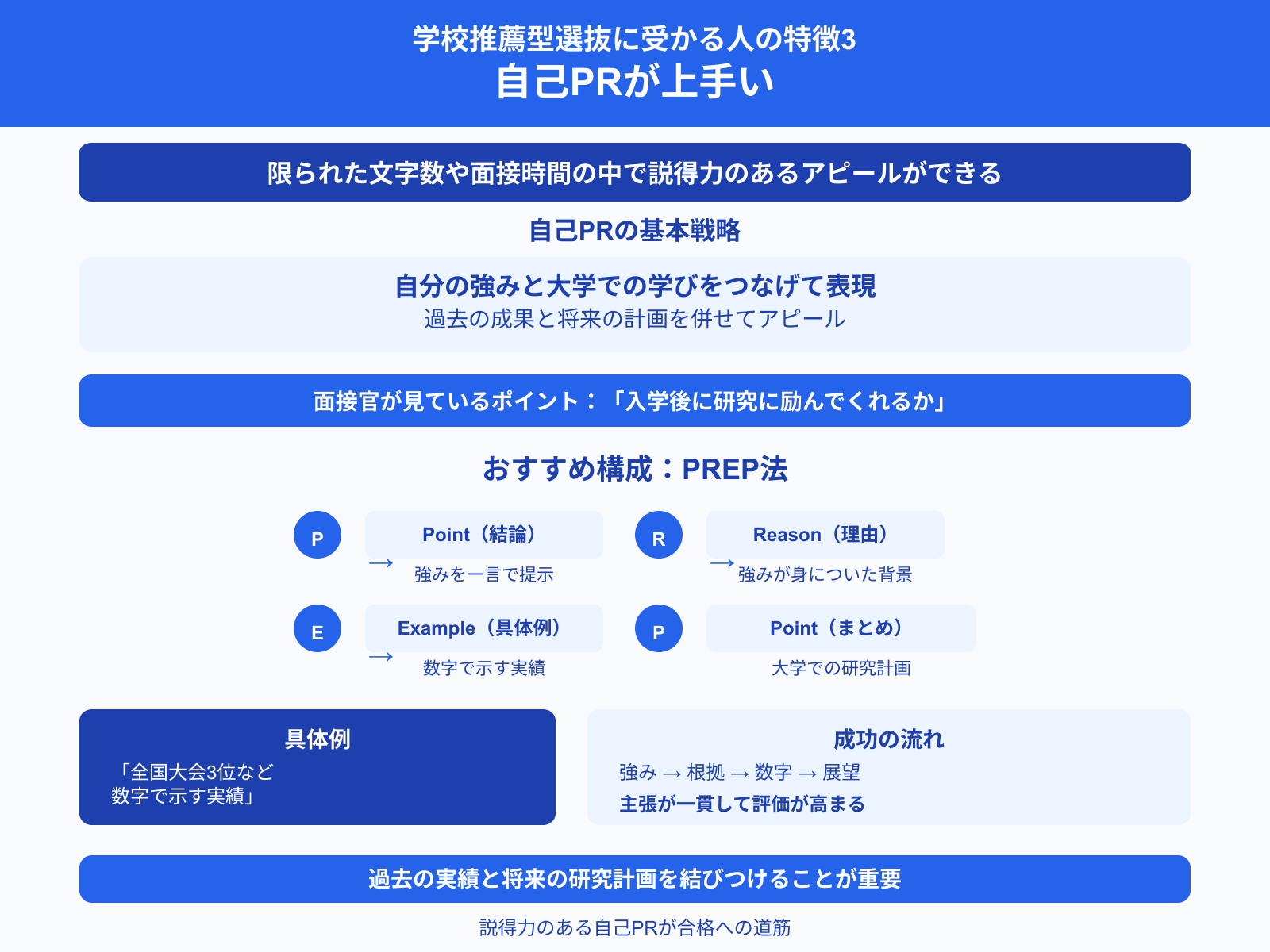

受かる人の特徴3:自己PRが上手い

学校推薦型選抜に受かる人は、限られた文字数や面接時間の中で説得力のあるアピールができます。

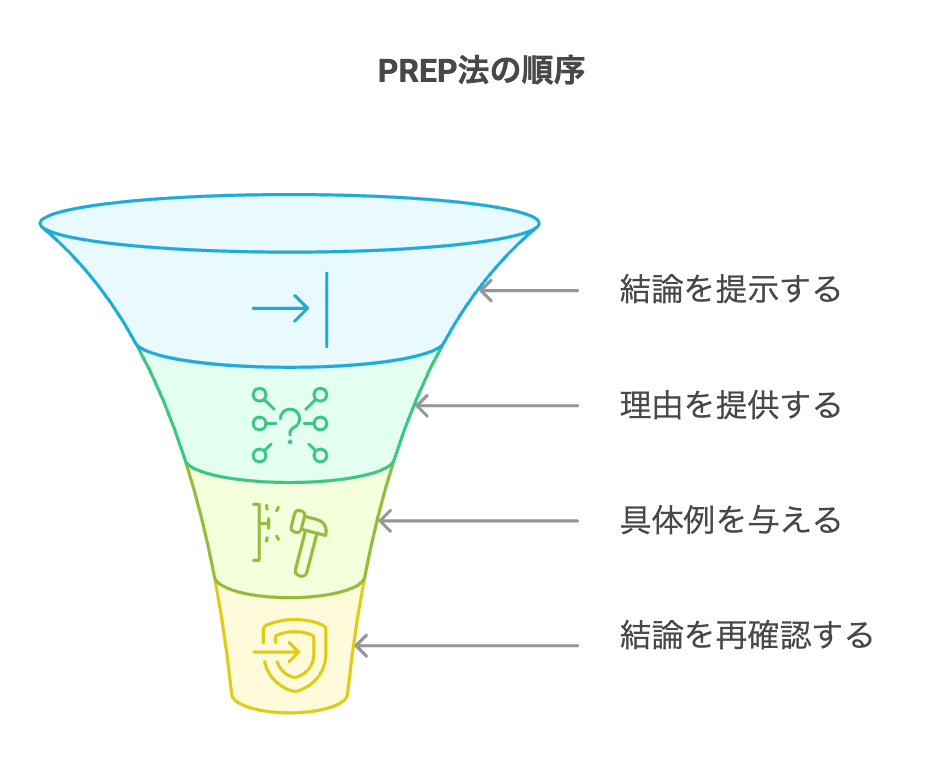

自己PRの際は、自分の強みと大学での学びをつなげて表現します。面接官は「入学後に研究に励んでくれるか」を見ているため、過去の成果と将来の計画を併せてアピールすることが必要です。面接時の構成は、以下のPREP法がおすすめです。

- Point(結論):強みを一言で提示

- Reason(理由):強みが身についた背景

- Example(具体例):全国大会3位など数字で示す実績

- Point(まとめ):強みを活かして大学のゼミで研究したい

自身の強み・根拠・数字・展望の流れでアピールすると、主張が一貫して評価が高まります。

なお上記を踏まえ、学校推薦型選抜の合格率をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜に落ちる人の特徴3つ

受かる人に続き、ここからは学校推薦型選抜に落ちる人の特徴を、3つにまとめて解説します。

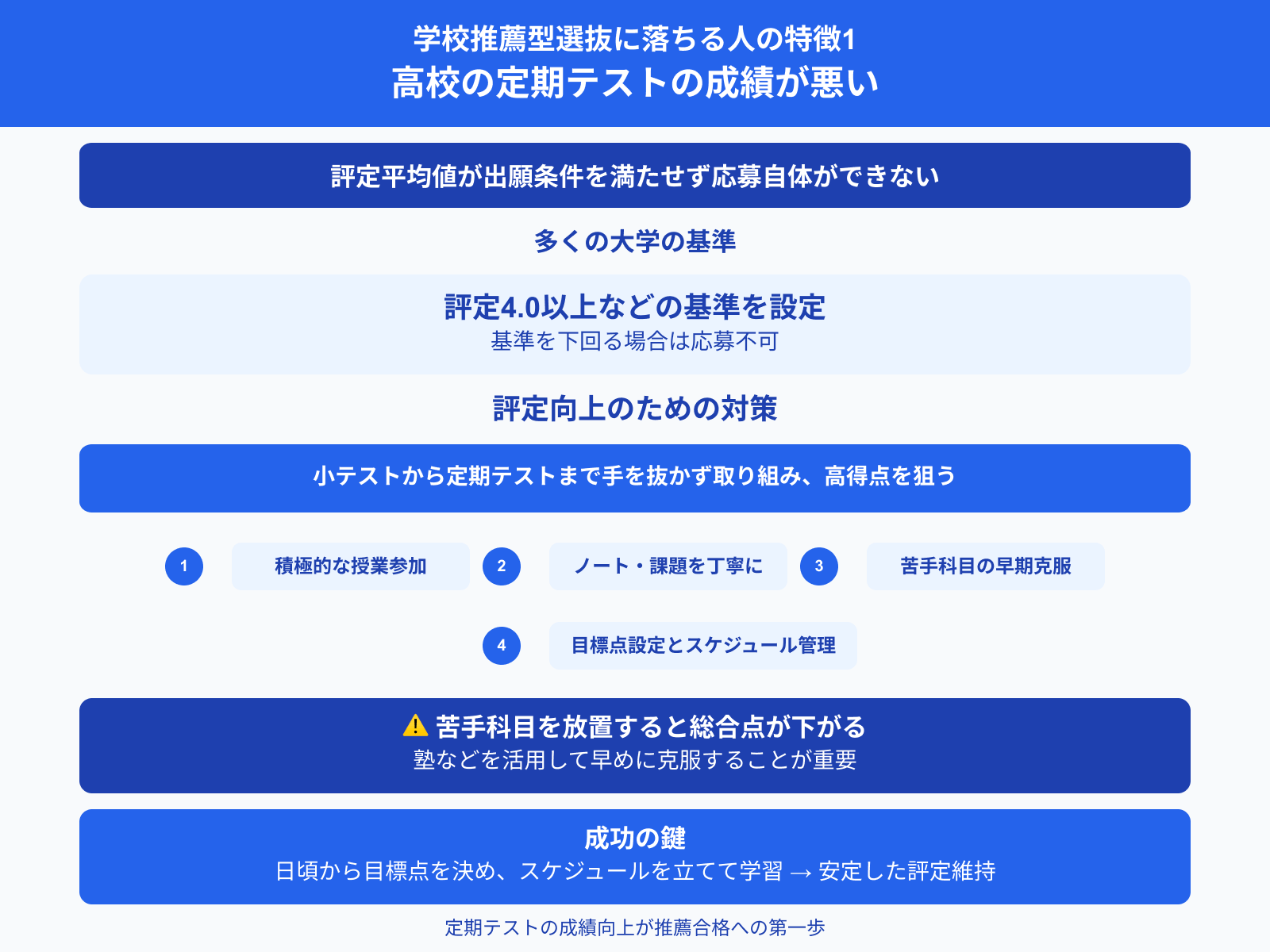

落ちる人の特徴1:高校の定期テストの成績が悪い

高校の定期テストで成績が悪い人は、評定平均値が学校推薦型選抜の出願条件を満たせず落ちます。

多くの大学は評定4.0以上などの基準を設け、下回る場合は応募自体ができないのです。合格を目指すなら、小テストから定期テストまで手を抜かず取り組み、高得点を狙いましょう。

積極的に授業へ参加し、ノートや課題も丁寧にこなすと、評価が上がりやすくなります。苦手科目を放置すると総合点が下がるため、塾などを活用して早めに克服しましょう。日頃から目標点を決め、スケジュールを立てて学習すれば、安定した評定を維持しやすくなります。

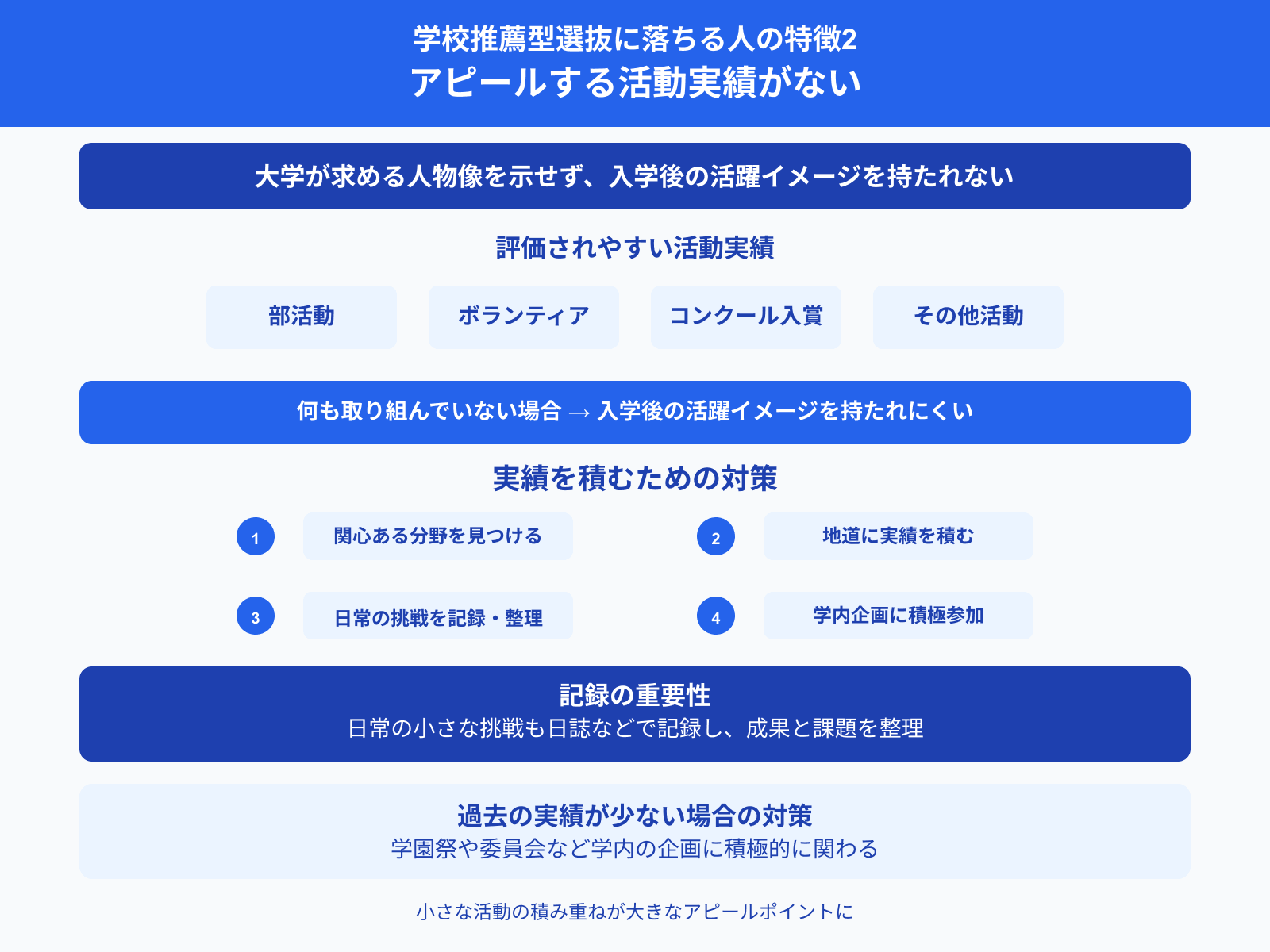

落ちる人の特徴2:アピールする活動実績がない

アピールできる活動実績がないのも、落ちる人の特徴です。大学が求める人物像を示せないため、学校推薦型選抜で不合格になります。

部活動やボランティア、コンクール入賞などを示せると評価されやすいです。しかし、何も取り組んでいない場合は入学後の活躍イメージを持たれにくくなります。

少しでも関心がある分野や課外活動を見つけ、地道に実績を積むことが大事です。日常の小さな挑戦も日誌などで記録し、成果と課題を整理しながら自己PRで根拠を示しましょう。

過去の実績が少ない場合、学園祭や委員会など学内の企画にも積極的に関わると受かりやすくなります。

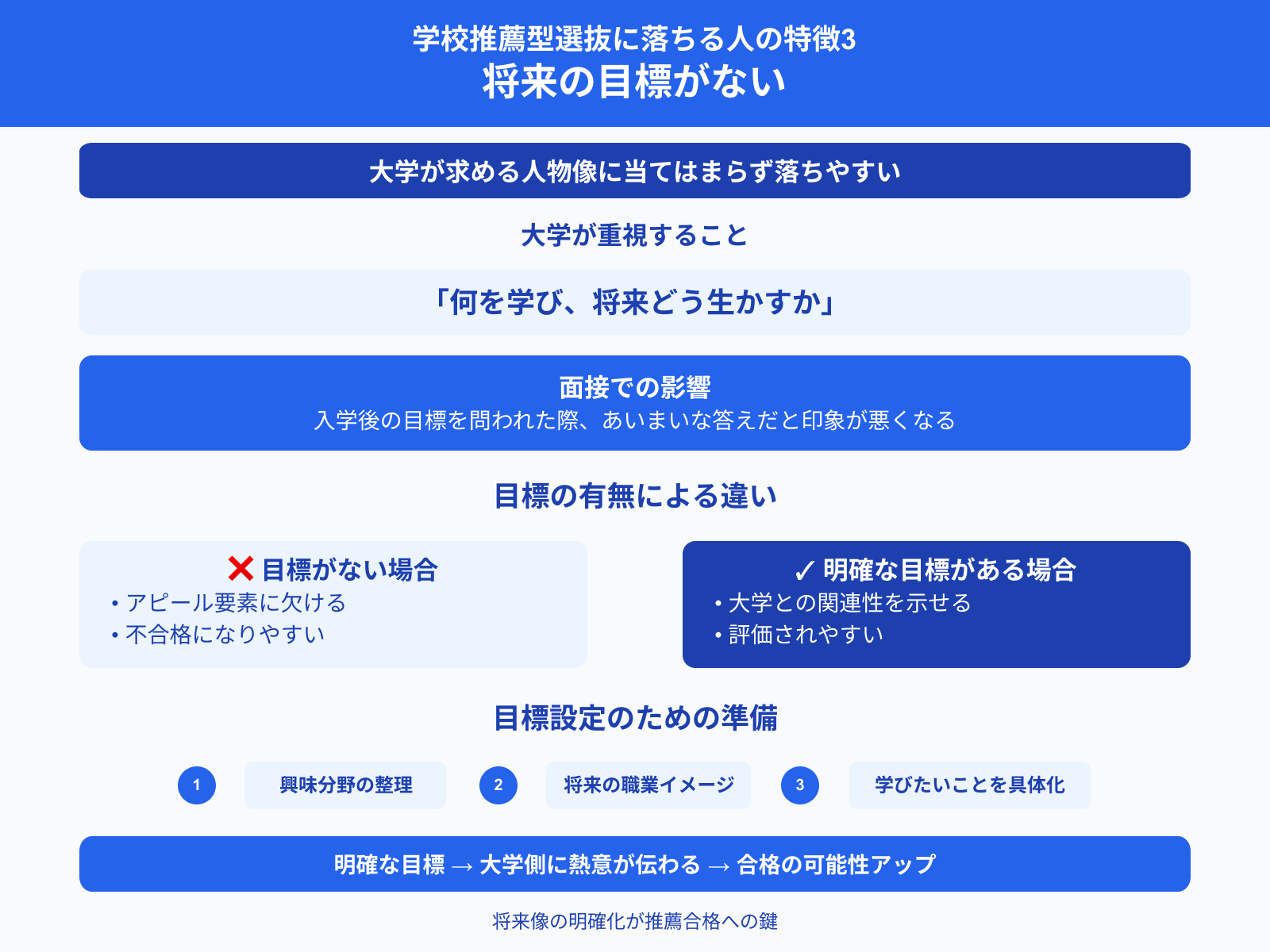

落ちる人の特徴3:将来の目標がない

将来の目標がない人は、大学が求める人物像に当てはまらず学校推薦型選抜に落ちやすいです。大学は「何を学び、将来どう生かすか」を重視するからです。

面接で入学後の目標を問われた際、あいまいな答えだと印象が悪くなります。明確な将来像があると、大学の研究や教育方針との関連性を示すことができ評価されやすいです。

ゴールを描かないとアピール要素に欠け、不合格になります。興味分野や将来の職業イメージを整理し、自分が何を学びたいかを具体的に語れるよう準備しておきましょう。そうすれば大学側にも熱意が伝わり、合格の可能性を高められます。

上記を踏まえ、学校推薦型選抜に落ちる確率をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜に受かりやすい大学

なかには、ここまでの解説で学校推薦型選抜に合格できるか不安を感じた人もいますよね。

実のところ、学校推薦型選抜への合格に目的を置いた際「受かりやすい大学を選べるか」も、重要な要素といえます。

そこでここからは次の学校別で、学校推薦型選抜に受かりやすい大学を紹介します。

なお、今回は関東にある難関大学を厳選しています。

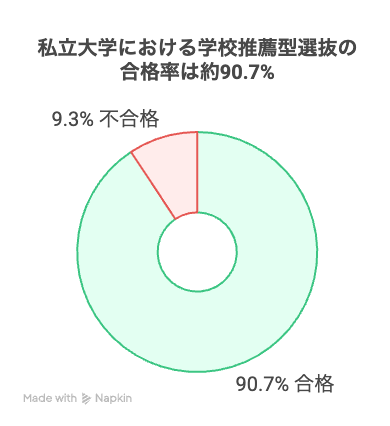

私立

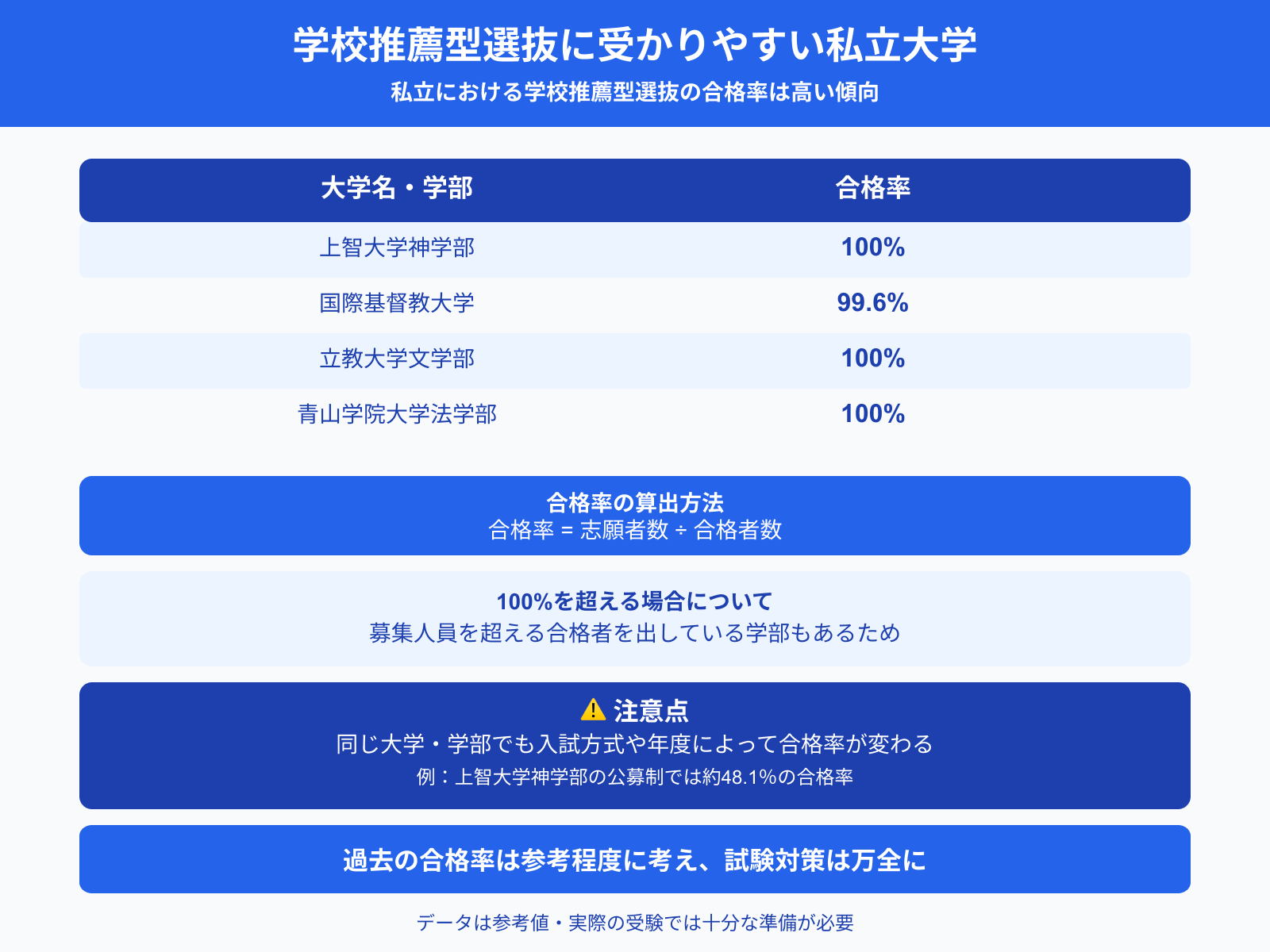

下表のように、私立における学校推薦型選抜の合格率は高い傾向にあります。

合格率は、志願者数と合格者数の比率で算出されます。中には募集人員を超える合格者を出している学部もあるため、100%を上回る場合があります。

同じ大学・学部でも入試方式や年度によって、合格率が変わることもあります。実際に、上智大学神学部の公募制では、約48.1%の合格率でした。

過去の合格率はあくまでも参考程度に考え、試験対策は万全にしておきましょう。

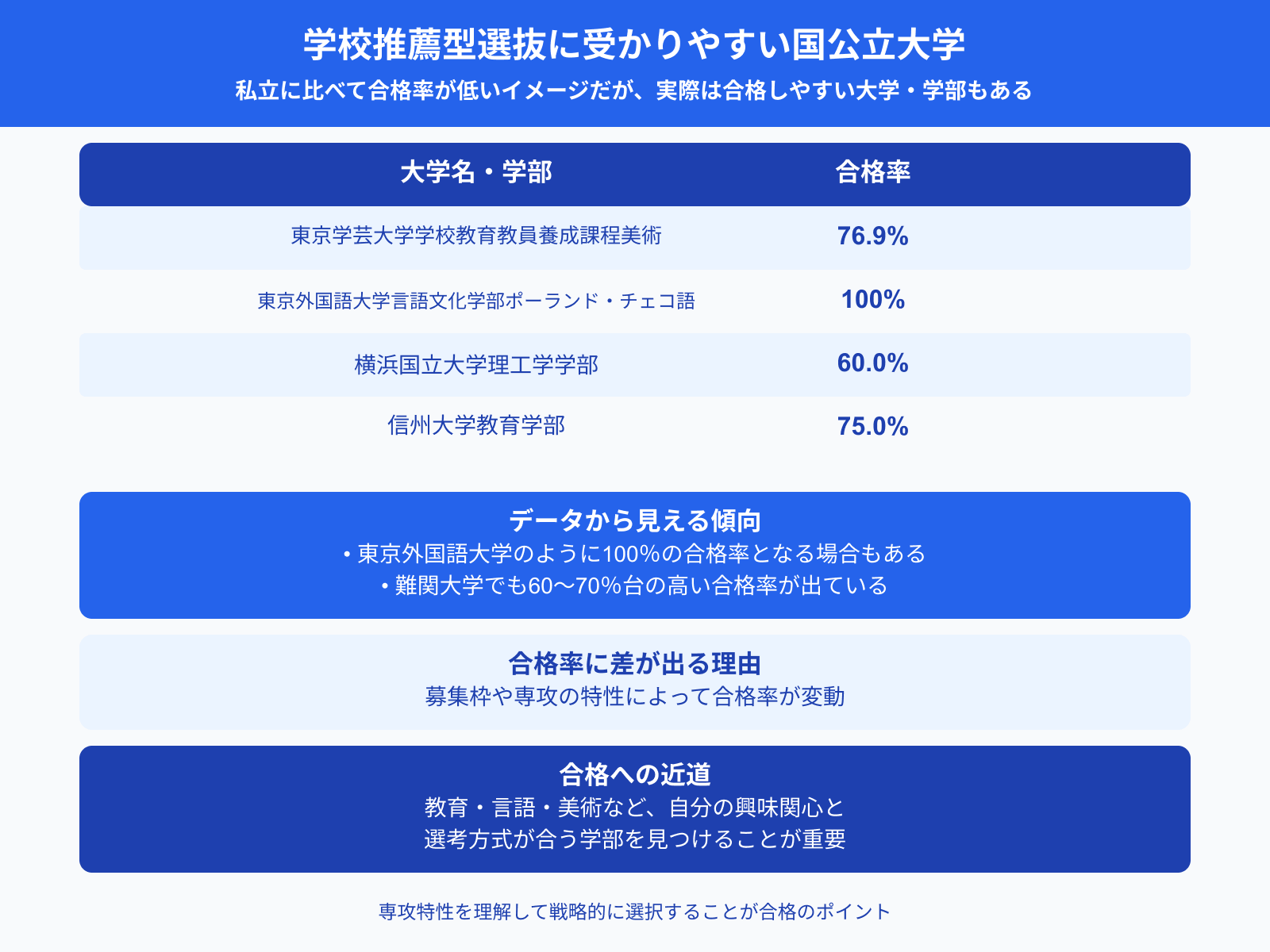

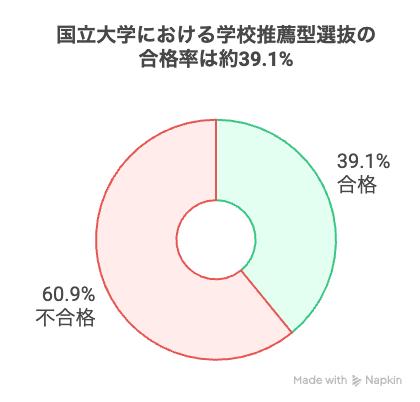

国公立

国公立大学の学校推薦型選抜は、私立に比べて合格率が低いイメージを持たれがちです。しかし実のところ、次のように合格しやすい大学・学部もあります。

| 大学名・学部 | 合格率 |

|---|---|

| 東京学芸大学学校教育教員養成課程美術 | 76.9% |

| 東京外国語大学言語文化学部ポーランド・チェコ語 | 100% |

| 横浜国立大学理工学学部 | 60.0% |

| 信州大学教育学部 | 75.0% |

上の表からわかるとおり、東京外国語大学のように、100%の合格率となることもあります。東京学芸大学や横浜国立大学のような難関大学でも、60~70%台の高い合格率が出ている場合も見られます。

国公立大学においても、募集枠や専攻の特性によって合格率に差が出ます。教育・言語・美術など、自分の興味関心と選考方式が合う学部を見つけることが、合格への近道です。

学校選抜型選抜に受かった人の体験談

なかには、学校推薦型選抜に合格するイメージがわかない人もいますよね。

そこでここからは、学校推薦型選抜に受かった合格者の体験談を3名紹介します。

学校推薦型選抜は、評定や活動実績など幅広い評価軸が用いられる入試形式です。受験生によって日頃の学習環境や活動状況は違いますが、実際に合格を勝ち取った先輩たちには共通するポイントがあります。

学習方法やモチベーション維持のコツ、部活動との両立など、合格者ならではの体験から対策のヒントを探ってください。

東京学芸大学に合格したはなさん

3年生になってからは、平日は学校が終わったら塾や学校の自習室に直行しました。友達とおしゃべりしたい気持ちを我慢して、10分休みやお昼休みの残り時間なども勉強し続けました。休日も平日も同じ時間に起きて準備して、すぐに家を出ました。家にいると勉強できないからです。静かに勉強できる場所をさがして、1日1時間は必ず勉強していました。慣れたら12時間も全然苦ではなかったです。

引用:パスナビ東京学芸大学

文系なのに国語と世界史ができませんでした、国語においては現代文は半ば諦め、古典に集中しました。古文、漢文は本当に伸びやすかったです。古文は古文単語帳と文法を3年生になる前、遅くても夏休み前までには完璧にしました。漢文は句形を覚えたらすぐに点数が伸びました。世界史においては、流れを掴むために毎回の授業をたくさんメモをしながら聴いたり、YouTubeの動画を大いに活用していました。

学校推薦型選抜に合格するためには「場所選びの徹底」がポイントです。自宅で集中して勉強するのが難しい人は、自習室や塾などを利用するのもおすすめです。

また、苦手科目を絞り込み、得意科目で得点を稼ぐ方法でも成績を上げられます。

青山学院大学に合格したキムチさん

忙しい部活の一つで有名な野球部に所属しており、3年の7月まで活動していました。1・2年生の時はきちんと授業を受け、定期テストの準備をしていました。夜遅くに部活が終わるため隙間時間等を活用して復習や英単語などの基礎の徹底をしていました。そのためか、定期テストで良い得点をとれていました。部活を引退した後、この評定を使わないのは勿体ないと思い推薦の道を選びました。

引用:パスナビ青山学院大学

3年7月までは、平日は1時間。週末両日とも部活があったため、3時間程度でした。一般的な高校生と比べたら少ないですが、その分授業をしっかり受け、テストの準備もしていたため、少ない勉強時間でも基礎が定着していたのかと思いました。

ポイントは「隙間時間の活用」です。日々の復習や英単語などは短時間でも続けることで、長期的な学習効果を高められます。

部活が忙しくても、授業と自習に集中して学習した姿勢が学校推薦型選抜での合格に繋がります。

お茶の水女子大学に合格したPさん

高校3年間を通して、部活動や生徒会活動に取り組んできました。1年生の頃は定期テストを全科目一生懸命取り組み、文系科目でも共通テストに対応できる程度の基礎学力を身につけることができました。2年生になってからは理系科目に集中し、12月頃までに数IIIを終わらせる、という目標を立てて、ひたすら予習を続けました。3年生では2年生までに進めておいた範囲の演習に入り、余裕を持った学習計画を立てることが合格に繋がりました。

引用:パスナビお茶の水女子大学

平日も休日も、学校に通うことは無いのでほとんど変わりませんでした。塾に通っていたので、開館の13時から閉館の22時までなるべく塾に行くようにしました。午前中の使い方には苦戦しましたが、午前に前日の復習、午後に新しい範囲、というルーティーンを立てることで、マンネリ化せずに学習することができました。

英語はとにかく単語をやっていました。文法や構文は元からできたので、すぐに伸びました。数学は予習に力を入れました。1度やっただけではすぐに忘れてしまうので、いかに早く1周初学を終わらせられるかが大切だと思います。理科は3年生まで手をつけませんでした。そのため1番の苦手科目でした。合格最低点を取れればいいので、苦手科目は平均的な点数を取れるように基礎問題に取り組みました。

部活動や生徒会活動と学習を並行しつつ、計画的に受験勉強を進めたことが合格のポイントです。

午前と午後を分けて「復習と新範囲」というサイクルで学習効率を上げた点も重要です。苦手意識がある科目であっても、合格最低点を狙い、他の教科で得点を補うこともできます。

上記を含め、学校推薦型選抜に受かる人・落ちる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜に受かるには

学校推薦型選抜に受かるには、大学が設けている評価基準を満たすことが必須です。ここでは受かるための具体的なポイントを、2つに絞って解説します。

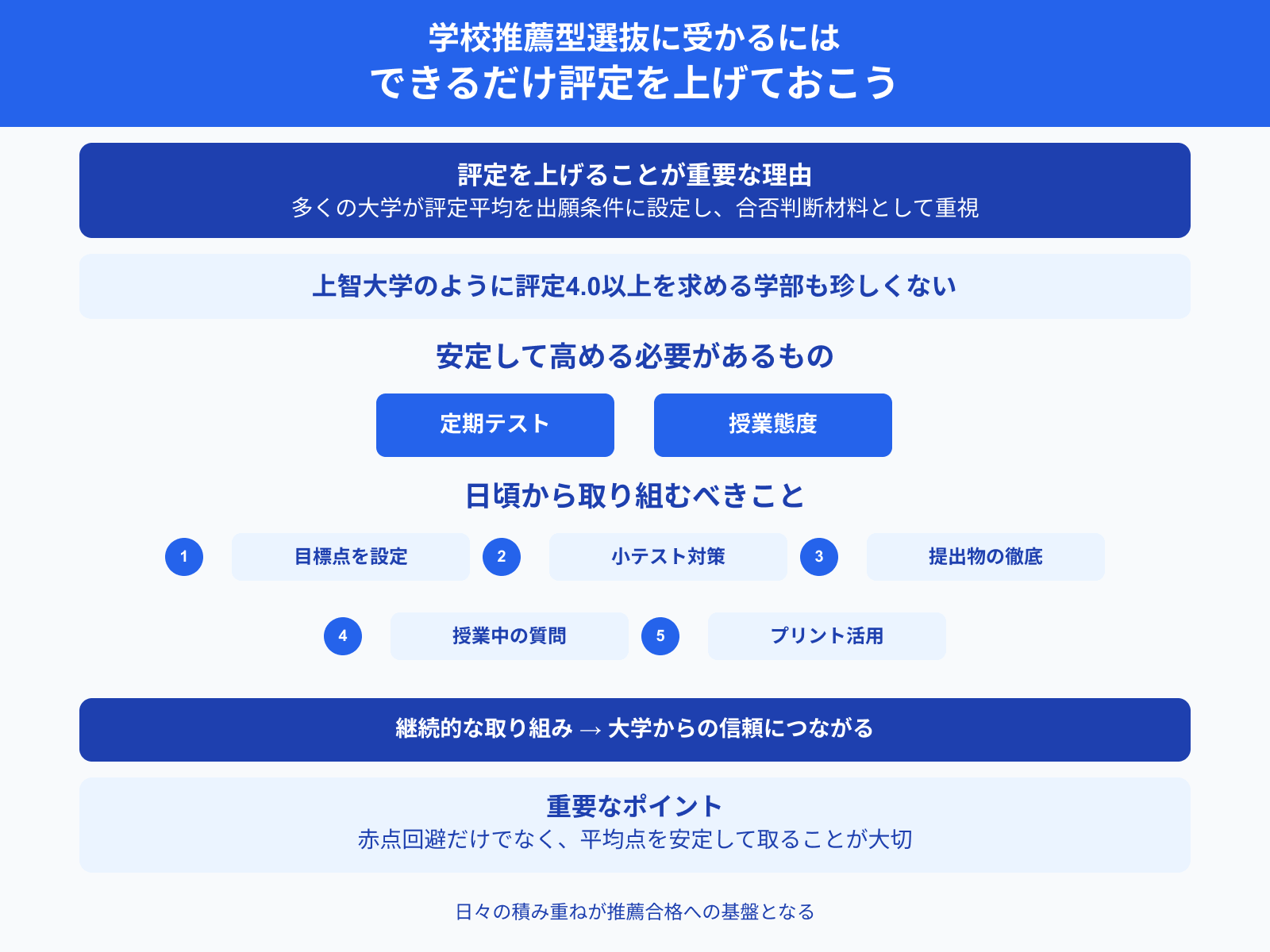

できるだけ評定を上げておこう

評定を上げることは、学校推薦型選抜の合格を目指す上で重要です。多くの大学が評定平均を出願条件に設定し、合否を決める判断材料として重視しているからです。

前述した上智大学のように、評定4.0以上を求める学部も珍しくはありません。定期テストや授業態度を安定して高める必要があります。

日頃から目標点を設定し、小テストや提出物も手を抜かず取り組むことで、大学からの信頼につながります。授業中の質問や配布プリントの活用も、評定を上げることに直結します。赤点を回避するだけでなく、平均点を安定して取ることが大切です。

学校推薦型選抜に受かるのに必要な要素や対策方法を、より詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

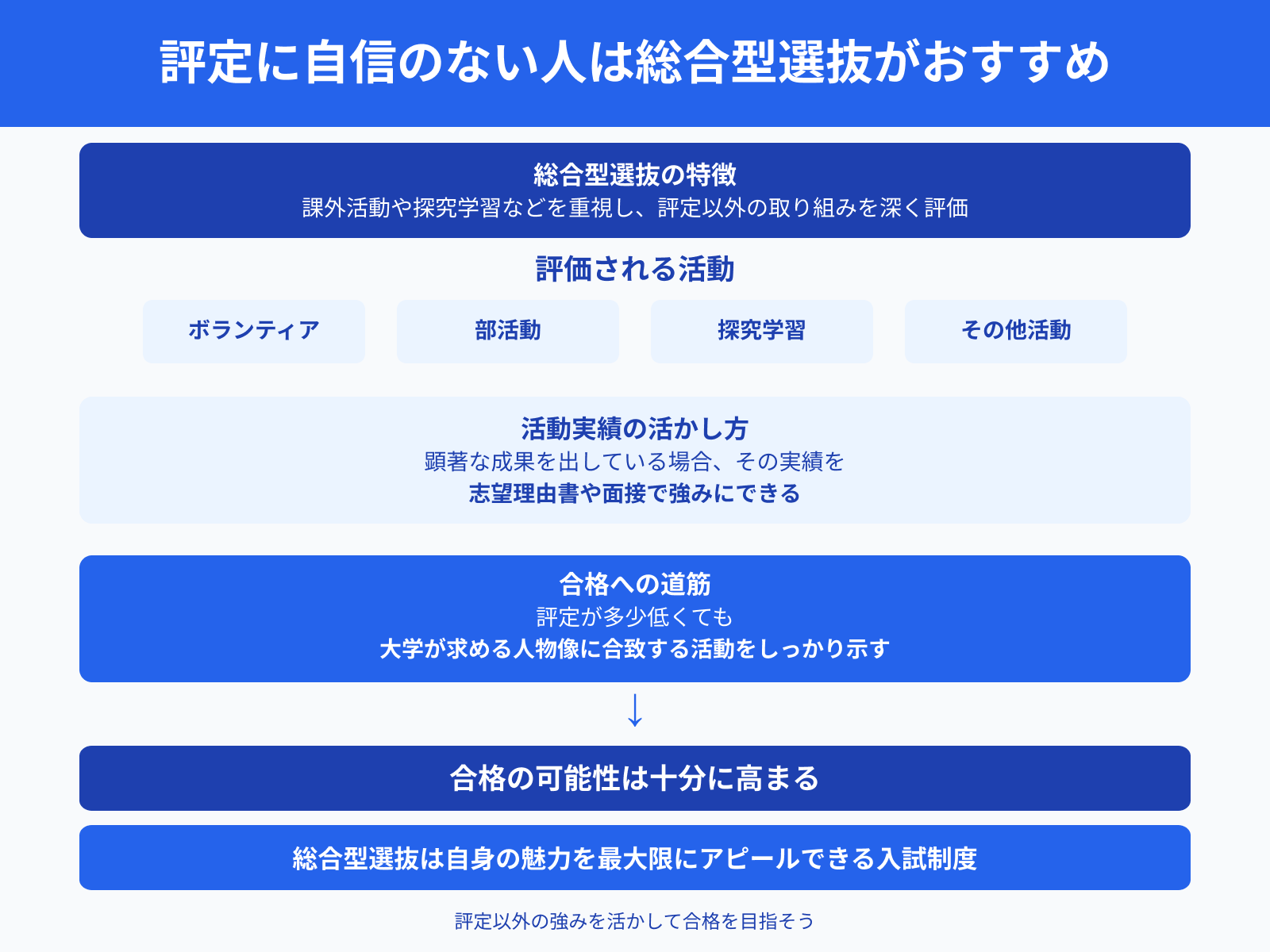

評定に自信のない人は総合型選抜がおすすめ

評定に自信がない場合は、総合型選抜を検討するのがおすすめです。総合型選抜は課外活動や探究学習などを重視し、評定以外の取り組みを深く評価してくれるからです。

ボランティアや部活動で顕著な成果を出している場合、その実績を志望理由書や面接で強みにできます。評定が多少低くても、大学が求める人物像に合致する活動をしっかり示せば、合格の可能性は十分に高まります。

総合型選抜は、評定に自信が持てない人でも、自身の魅力を最大限にアピールできる入試制度と言えます。

総合型選抜のメリット・デメリットを詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

なお、学校推薦型選抜と総合型選抜の違いを詳しく知りたい人は次の記事も参考にしてください。

効率よく推薦入試で志望校への合格を目指すなら

総合型選抜で難関大学の合格を目指すなら、総合型選抜(旧AO入試)に特化したオンライン対策塾「リザプロ」がおすすめです。

総合型選抜(旧AO入試)に特化したオンライン対策塾「リザプロ」の「推薦対策コース」では、受験生が志望校の理想にマッチしていると証明できるよう、次のような「大学が求める人材像から逆算した課外活動」に力を入れています。

- ボランティア活動

- 習い事

- 地域での開催イベント

合格に向け、志望校が求める人材像から逆算し定めた戦略をもとに、受験生一人ひとりに適した課題活動を選定します。「受験生の合格率92%」という実績からも、リザプロでなら安心して試験対策を進められるといえます。

リザプロは「学力試験は自信がない…けど難関大学に合格したい」「自宅で効率よく総合型選抜試験の対策を進めたい」そんな受験生におすすめの対策塾です。

まとめ

学校推薦型選抜では、評定・活動実績・面接などが評価されます。

評定が高く、アドミッションポリシーに沿った活動実績を持ち、自己PRを的確にできる人は合格しやすいです。逆に定期テストが成績不振、実績不足、将来の目標が不明確の人は落ちる可能性があります。

評定に自信がない人は総合型選抜も検討し、自分に合った入試方式で、志望する大学への合格を目指しましょう。