この記事では不合格になる人の特徴も交え、入試方式・大学別で学校推薦型選抜に落ちる確率を紹介します。

「学校推薦型選抜入試に落ちる確率はどのくらいなんだろう?」

「指定校ならほぼ確実に合格するって聞いたけど、本当かな…」

学校推薦型選抜で大学受験を考えているものの、無事に合格できるのか不安な人は多いですよね。

結論、学校推薦型選抜でも落ちる可能性はあります。特には倍率が高い公募推薦では、評定や活動実績を満たしていても不合格になるケースが少なくありません。

入試方式や大学ごとに落ちる確率は異なるため、詳細を確認しないまま学校推薦型選抜を選んでは「もっとちゃんと調べておけばよかった…」と後悔しかねません。

そこで本記事では次のトピック別に、学校推薦型選抜で落ちる確率を解説します。

学校推薦型選抜に落ちる人の共通点や受けるべきなのかといった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてください。

- 学校推薦型選抜の落ちる確率は入試方法や学部で異なる

- アドミッションポリシーと合っていない人は落ちる

- 学校推薦型選抜は評定平均が高い人におすすめ

なお、学校推薦型選抜での志望校合格に向け「塾でしっかり対策してもらった方がいいのかな…」と塾に通うか悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく志望校への進学を実現したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事を音声で聴く

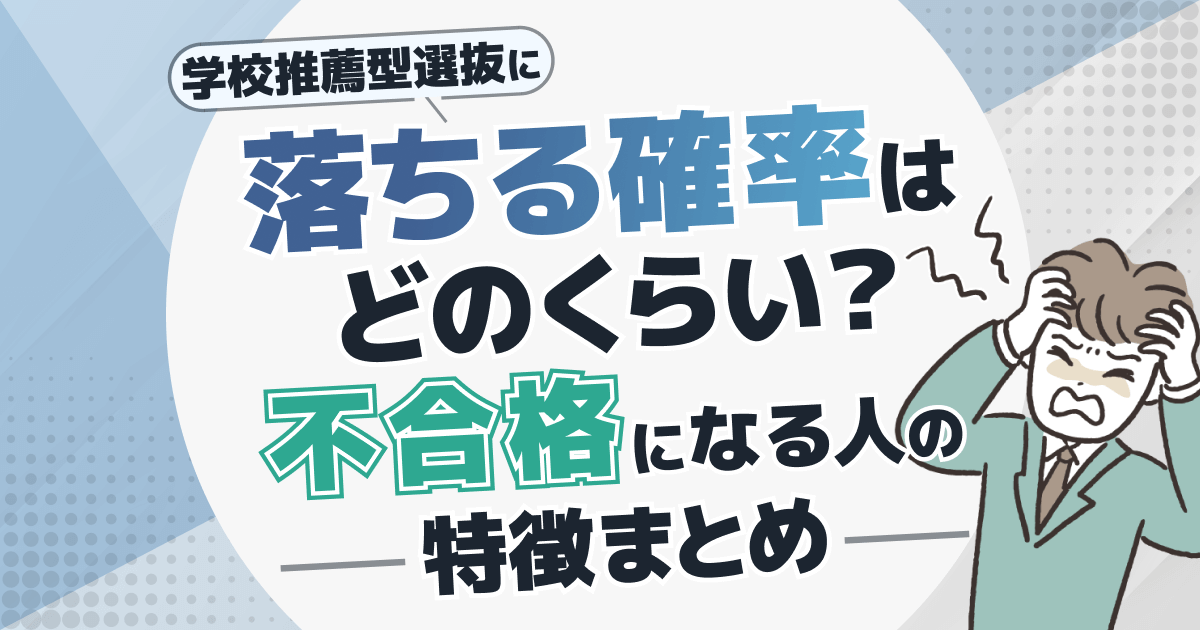

学校推薦型選抜に落ちる確率は43.7%

「パスナビ」ならびに本記事で紹介している大学をもとに算出したところ、学校推薦型選抜に落ちる確率は約43.7%です。

公募推薦では倍率の高さ、指定校推薦では面接や書類不備などが原因で、不合格になる可能性があります。

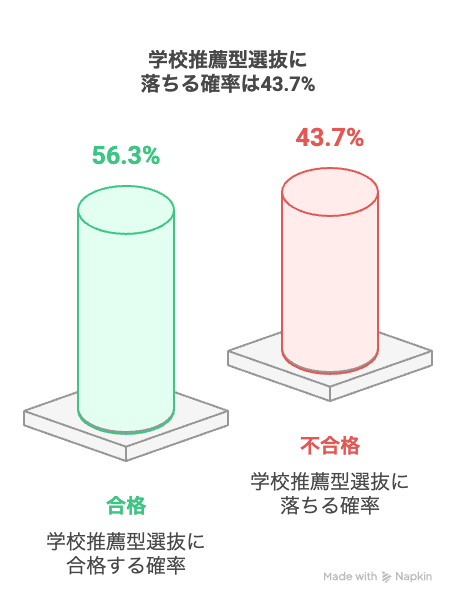

確率は入試方法・大学ごとで異なる

学校推薦型選抜で落ちる確率は、入試方法や大学ごとで変わります。

公募推薦では、出願条件を満たしていても落ちます。年度によって志願者数が増加すれば倍率が高くなるからです。指定校推薦は「高校内選考を通過すれば安心」と言われます。しかし、面接などの結果によっては、不合格になり得るのです。

私立と国公立、学部でも、評価観点が変わります。学力、活動実績など、どこに重点が置かれるかは大学次第です。

同じ「推薦」という入試方式でも、方法や大学によって落ちる確率は異なります。合格するには、それぞれの特徴を理解しておくことが欠かせません。

上記を含め、学校推薦型選抜の合格率をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

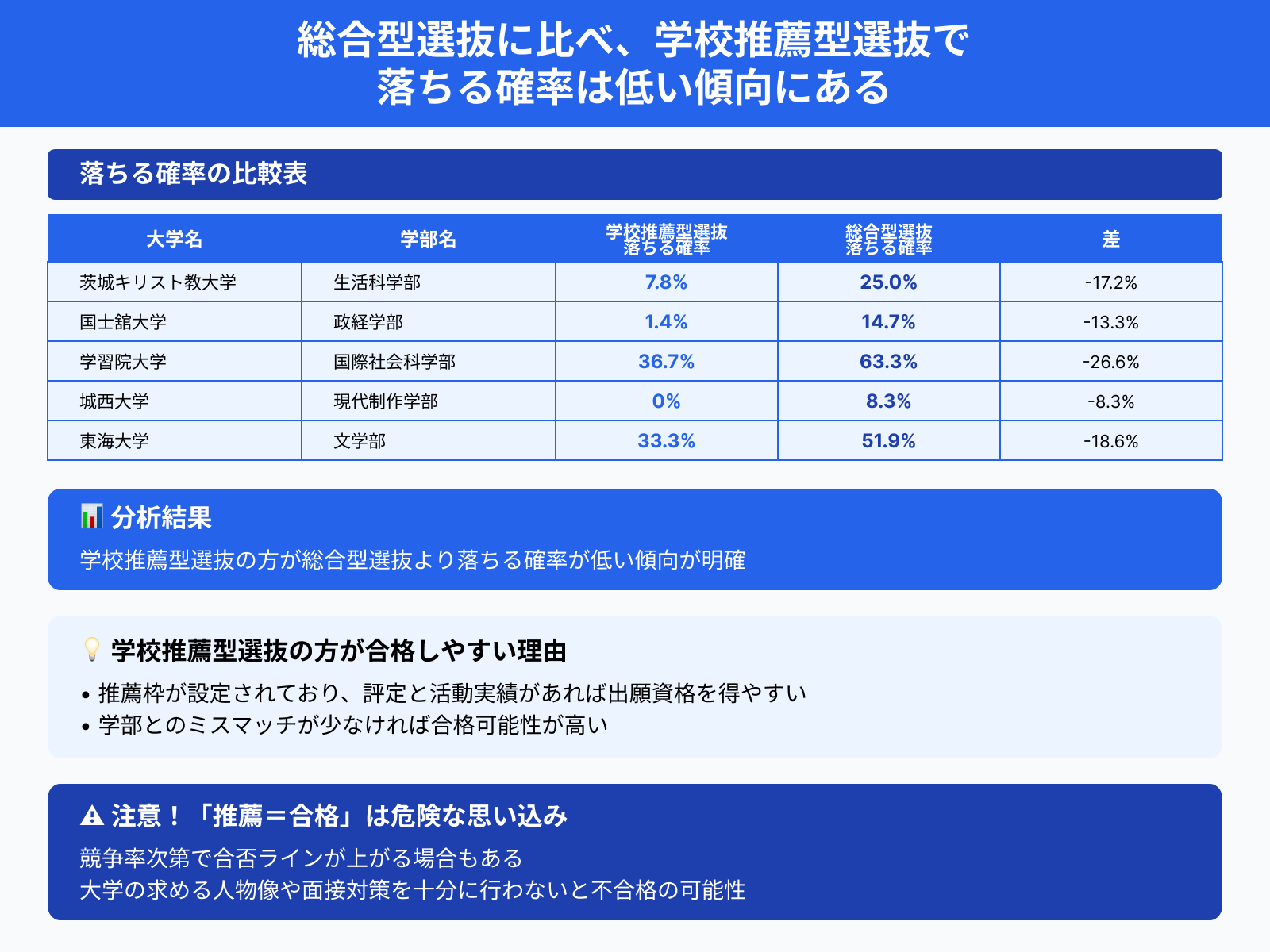

総合型選抜に比べ確率は低い

総合型選抜に比べ、学校推薦型選抜で落ちる確率は低い傾向にあります。下表に学校推薦型選抜と総合型選抜における落ちる確率をまとめました。

| 大学名 | 学部名 | 落ちる確率 (学校推薦型選抜) | 落ちる確率 (総合型選抜) |

|---|---|---|---|

| 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 7.8% | 25.0% |

| 国士舘大学 | 政経学部 | 1.4% | 14.7% |

| 学習院大学 | 国際社会科学部 | 36.7% | 63.3% |

| 城西大学 | 現代制作学部 | 0% | 8.3% |

| 東海大学 | 文学部(2次元先行) | 33.3% | 51.9% |

上の表から、総合型選抜よりも学校推薦型選抜の方が、落ちる確率が低いことがわかります。

推薦枠が設定されている大学では募集要項通りの評定と活動実績があれば出願資格を得やすいです。面接でも、学部とのミスマッチが少なければ合格可能性が高まります。ただし、競争率次第で合否ラインが想定以上に上がる場合もあります。

学校推薦型選抜は総合型選抜よりも合格率が高いです。ただし「推薦=合格」と思い込むのは危険です。大学の求める人物像や面接対策を十分に行わないと、不合格の可能性があります。

学校型推薦選抜と総合型選抜の違いをより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

【入試方式別】学校推薦型選抜に落ちる確率

学校推薦型選抜は、「公募推薦」と「指定校推薦」の2種類に分けられます。ここからは入試方式別に、学校推薦型選抜で落ちる確率を解説します。

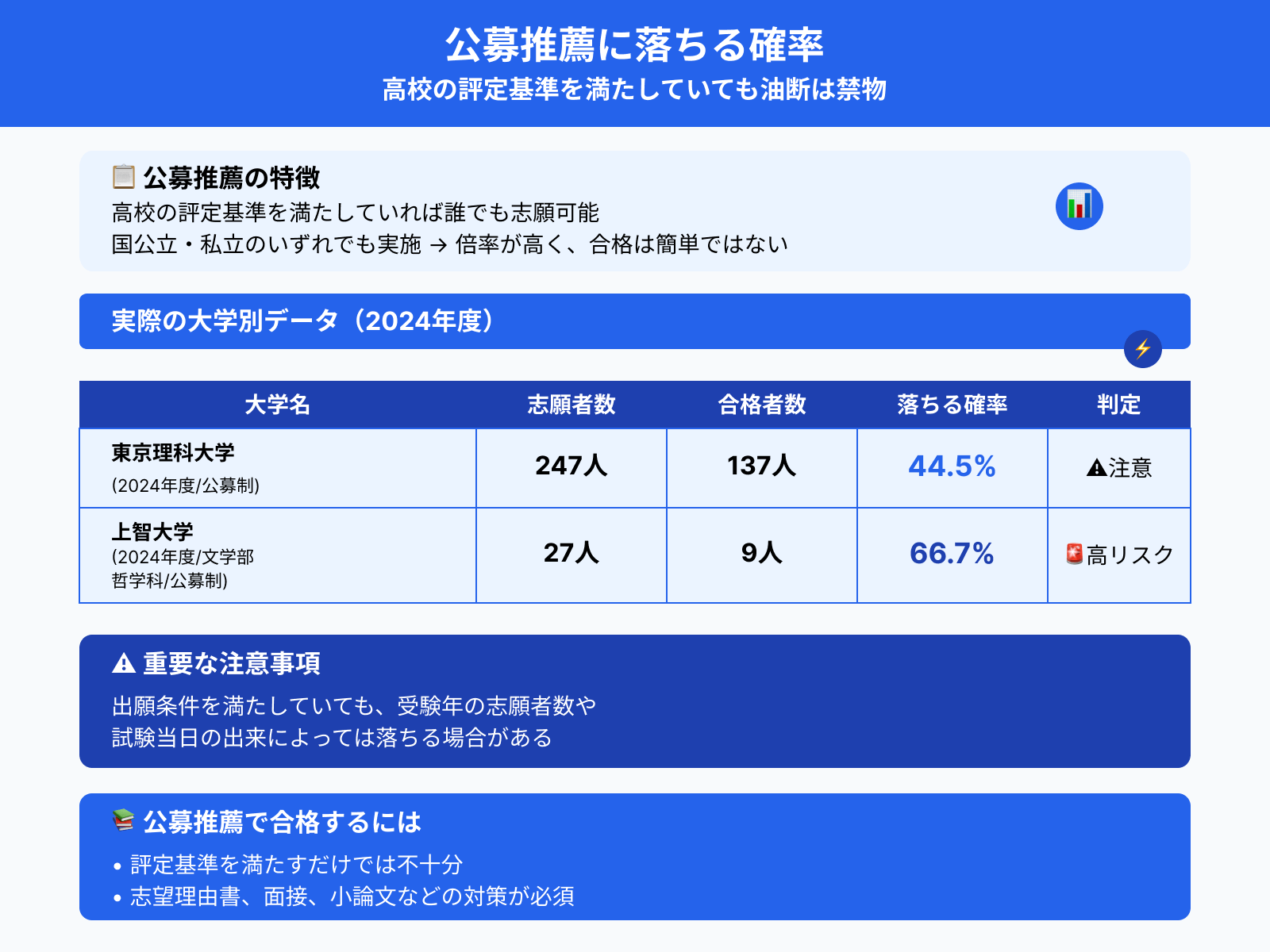

公募推薦

高校の評定基準を満たしていれば、公募推薦は誰でも志願可能です。

国公立・私立のいずれでも公募推薦は実施されています。そのため倍率が高く、合格を勝ち取るのは簡単ではありません。実際にどのくらいの確率で落ちるのか、下表の大学ごとの志願者数と合格者数をまとめました。

| 大学名 | 志願者数 | 合格者数 | 落ちる確率 |

|---|---|---|---|

| 東京理科大学 (2024年度/公募制) | 247人 | 137人 | 44.5% |

| 上智大学 (2024年度/文学部哲学科/公募制) | 27人 | 9人 | 66.7% |

出願条件を満たしていても、受験年の志願者数や試験当日の出来によっては落ちる場合があります。

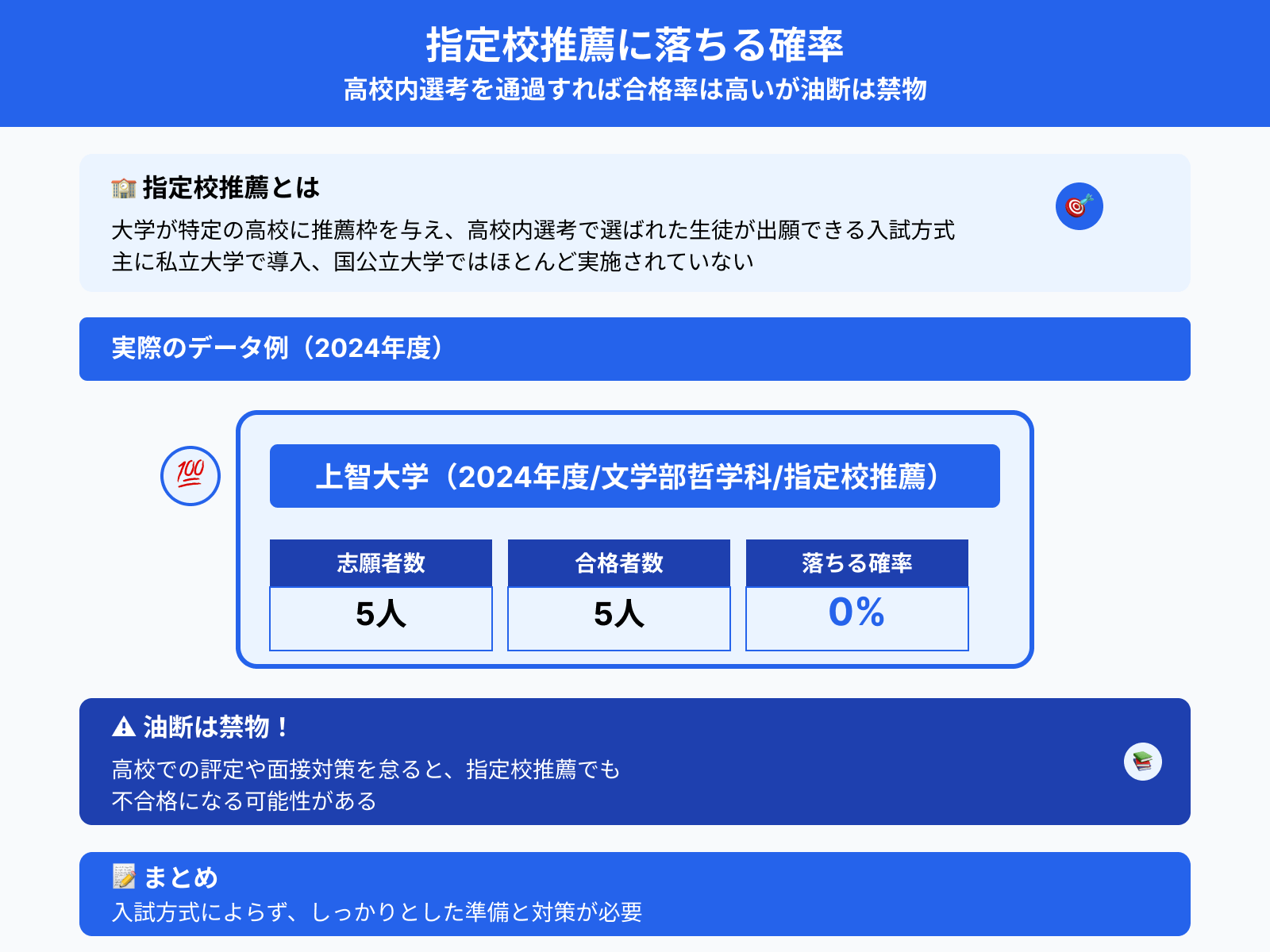

指定校推薦

指定校推薦は、大学が特定の高校に推薦枠を与え、高校内選考で選ばれた生徒が出願できる入試方式です。主に私立大学で導入され、国公立大学ではほとんど実施されていません。

下記に挙げる上智大学の例では、落ちる確率は0%という結果が出ています。

| 大学名 | 上智大学 (2024年度/文学部哲学科/公募制) |

|---|---|

| 志願者数 | 5人 |

| 合格者数 | 5人 |

| 落ちる確率 | 0% |

高校での評定や面接対策を怠ると、指定校推薦で受験した場合でも不合格になる可能性があります。入試方式によらず、油断は禁物です。

【私立/国公立別】学校推薦型選抜に落ちる確率

ここからは次の大学別に、学校推薦型選抜に落ちる確率を解説します。

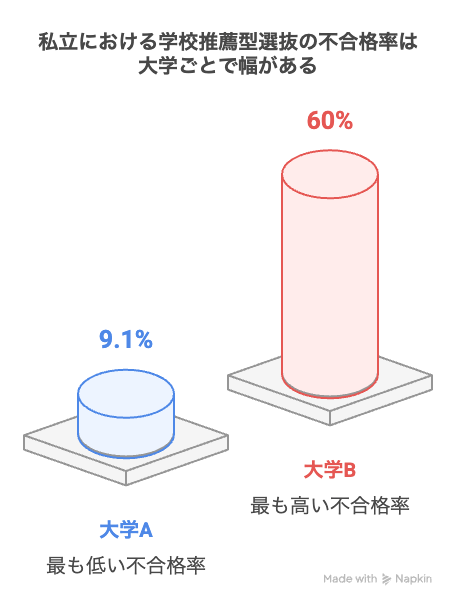

私立

私立大学では、全体的に落ちる確率は幅広い傾向があります。特に学力や志望理由に加えて、大学ごとの重視ポイントに合致しない場合は落ちる確率が高くなります。

私立大学における学校推薦型選抜の落ちる確率を下表にまとめました。

| 大学名 | 落ちる確率 |

|---|---|

| 茨城キリスト教大学 | 9.1~16.7% |

| 国士舘大学 | ~33.3% |

| 桜美林大学 | ~9.1% |

| 学習院大学 | ~23.1% |

| 順天堂大学 | ~60.0% |

| 城西大学 | ~9.1% |

| 北里大学 | ~44.4% |

| 関西外国語大学 | 56.5~76.2% |

| 比治山大学 | ~9.1% |

| 福岡工業大学 | ~16.7% |

落ちる確率は、9.1%程度から60%以上まで、大学ごとに異なります。学校推薦型選抜は「評定基準や活動実績を満たせば受かる」と楽観しがちです。しかし、面接や小論文で大学とミスマッチがあれば落ちます。

北里大学や順天堂大学の医学部では、学力や志望動機だけでなく医療現場への強い意欲が求められます。さらに、英語関連に強みを持つ関西外国語大学では、国際交流への積極性を重視される傾向です。

同じ私立であっても求められる人物像や試験内容はさまざまです。落ちる確率が30%を超える学校がある点からも、準備を疎かにしてはいけないことがわかります。

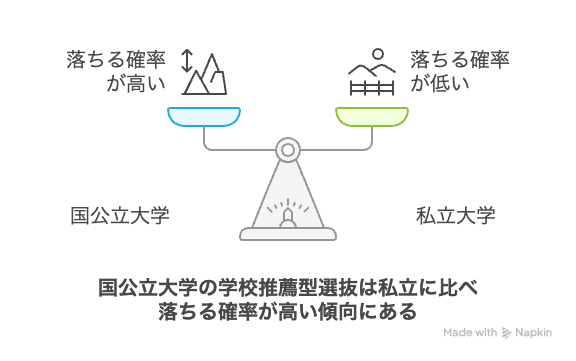

国公立

国公立大学は、私立に比べて落ちる確率が高めです。特に一橋大学などの難関大学では、準備不足では合格はできません。

国公立大学における学校推薦型選抜の落ちる確率を下表にまとめました。

| 大学名 | 落ちる確率 |

|---|---|

| 旭川医科大学 | 63.0% |

| 北海道教育大学 | 41.2~68.8% |

| 秋田県立大学 | 16.7~23.1% |

| 千葉大学 | 28.6~50.0% |

| 東京外国語大学 | 64.3% |

| 東京学芸大学 | ~60.0% |

| 一橋大学 | 41.2~79.2% |

| 横浜国立大学 | 0.0% |

| 信州大学 | 60.0~67.7% |

| 滋賀県立大学 | 60.0~67.7% |

国公立大学の場合は、私立より合格基準が厳しい印象を持たれることが多いです。実際に、一橋大学のように落ちる確率が最大79.2%に達する例も見られます。

教育系で有名な北海道教育大学や東京学芸大学は、教育関連の経験や活動実績を重視する傾向が強いです。東京外国語大学のように語学力や国際的視点を評価する場合、提出書類と面接内容に一貫性が求められます。

国公立の学校推薦型選抜は、横浜国立大学のような例外もありますが、対策が不十分なまま試験に臨むと落ちます。評定や活動実績と合わせて、大学のアドミッションポリシーを把握しましょう。合格するためには、どのような学生を求めているかを徹底的に把握することが欠かせません。

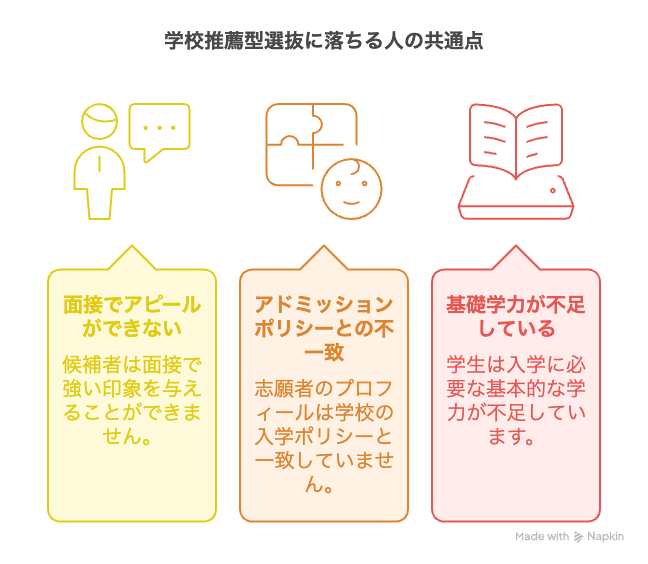

学校推薦型選抜に落ちる人の共通点

学校推薦型選抜では、評定平均や活動実績をクリアしていても不合格になる人はいます。

ここでは、学校推薦型選抜に落ちる人の共通点を、3つにまとめて解説します。

共通点1:面接で十分なアピールができない

面接本番で自分の実績や意欲をうまく伝えられないと、学校推薦型選抜で不合格になります。推薦選抜では、面接での受け答えが合否を左右する重要な要素だからです。

書類に書かれた活動実績や強みがあっても、限られた面接時間で要点をまとめられなければ評価につながりません。

高1から学校推薦型選抜での受験を見据えて、探究活動や校外活動(市の地域振興ボランティア)に積極的に取り組んできました。しかし、本番の面接では、これまでの取り組みについての質問が一切なく、奮闘及ばず悔しい結果となりました。

引用:学校推薦型選抜不合格から挽回する対策

想定していた質問が来なかった場合にも、自分の強みを関連づけて伝える練習が不可欠です。面接での印象は書類以上に重要で、十分なアピールができなければ合格するのは難しいでしょう。

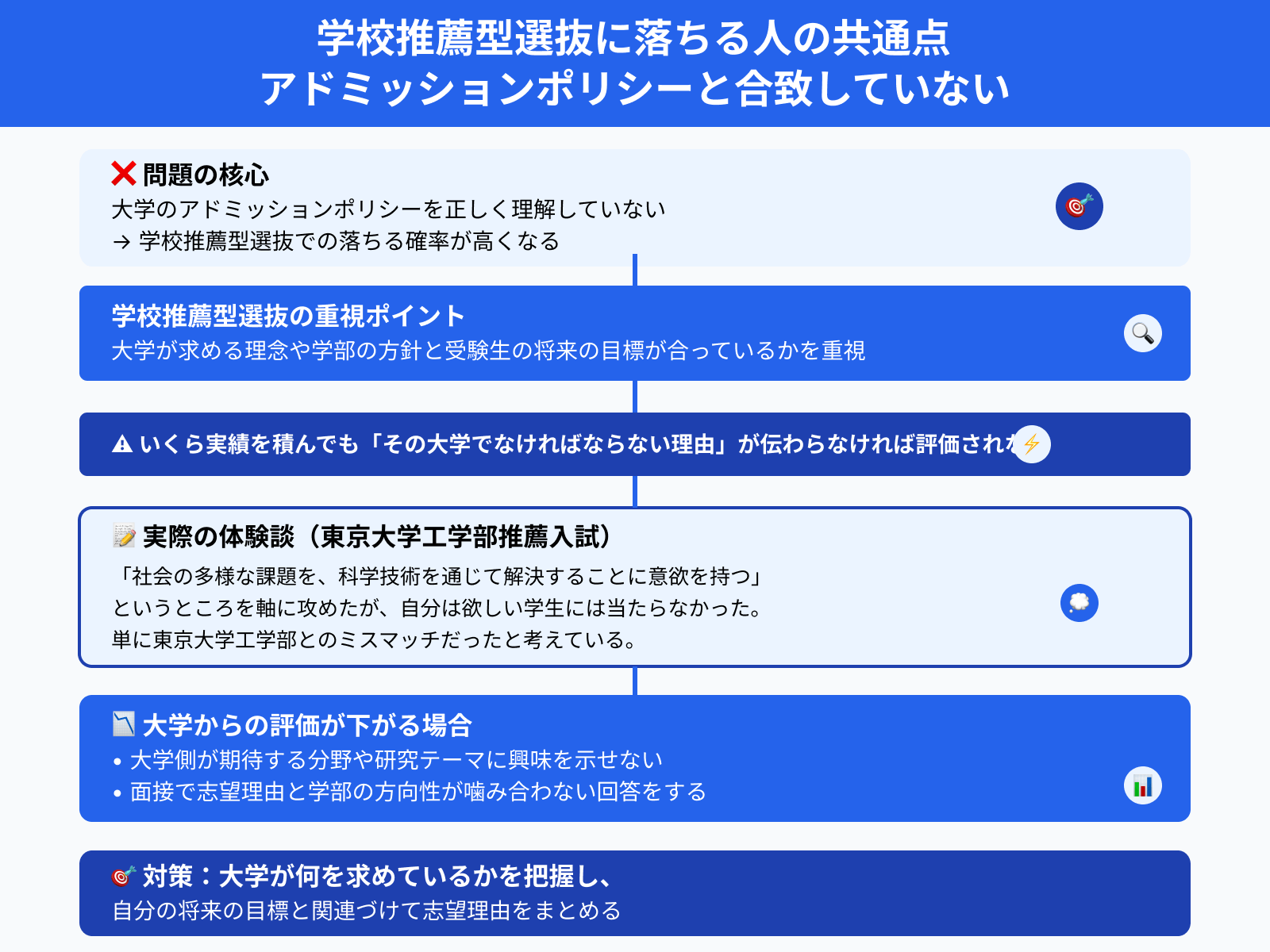

共通点2:アドミッションポリシーと合致していない

大学のアドミッションポリシーを正しく理解していないと、学校推薦型選抜での落ちる確率が高くなります。

学校推薦型選抜は、大学が求める理念や学部の方針と受験生の将来の目標が合っているかを重視する入試方式です。いくら実績を積んでいても「その大学でなければならない理由」が伝わらなければ評価されません。

面接を通して、自分が推し出したことについて一貫して問われなかったので、単に東京大学工学部とのミスマッチだったんだと考えています。

引用:高専生が東京大学工学部推薦入試に落ちた話(後半)

「社会の多様な課題を、科学技術を通じて解決することに意欲を持つ」(中略)

というところを軸に攻めましたが、自分は欲しい学生には当たらなかったようです。

体験談のように、大学の求める人物像や方向性とずれている場合、結果的に評価につながらないことがあります。特に次のような場合、大学からの評価は下がる傾向にあります。

- 大学側が期待する分野や研究テーマに興味を示せない

- 面接で志望理由と学部の方向性が噛み合わない回答をする

大学が何を求めているのかを把握し、自分の将来の目標と関連づけて志望理由をまとめましょう。

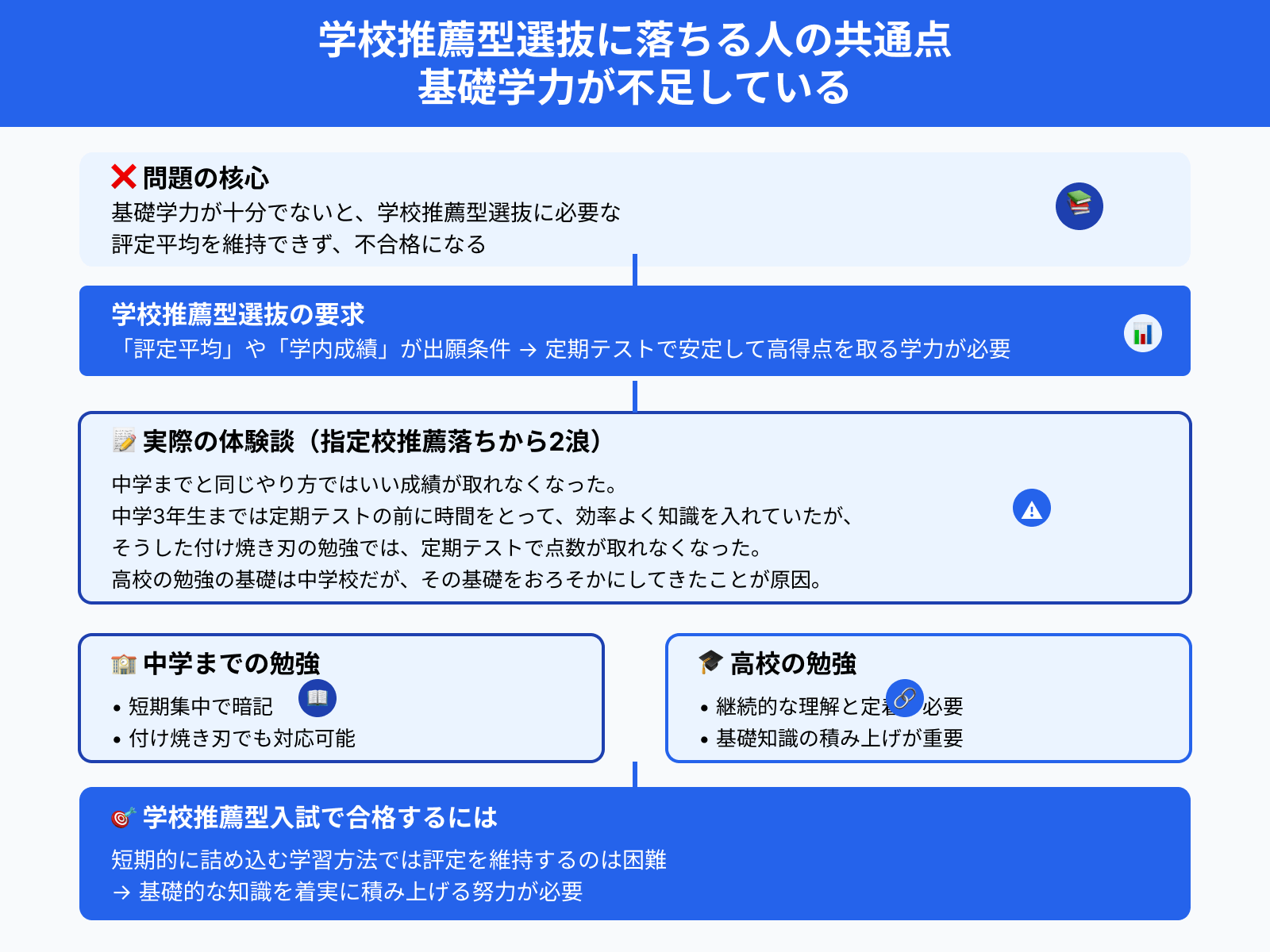

共通点3:基礎学力が不足している

基礎学力が十分でないと、学校推薦型選抜に必要な評定平均を維持できず、不合格になります。

学校推薦型選抜では「評定平均」や「学内成績」が出願条件になることが多いです。そのため、定期テストで安定して高得点を取る学力が必要です。

中学までと同じやり方ではいい成績が取れなくなりました。中学3年生までは定期テストの前に時間をとって、効率よく知識を入れていたのですが、そうした付け焼き刃の勉強では、定期テストで点数が取れなくなってしまったのです。高校の勉強の基礎は中学校だと思うのですが、その基礎をおろそかにしてきたことが原因だと思います

引用:「まさかの指定校推薦落ち」その後2浪した彼の学び

高校レベルの学習内容は継続的な理解と定着が求められます。短期的に詰め込む学習方法では、評定を維持するのは容易ではありません。学校推薦型入試で合格を狙うのであれば、基礎的な知識を着実に積み上げる努力をしましょう。

上記を含め、学校推薦型選抜に落ちる人・受かる人それぞれの特徴を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

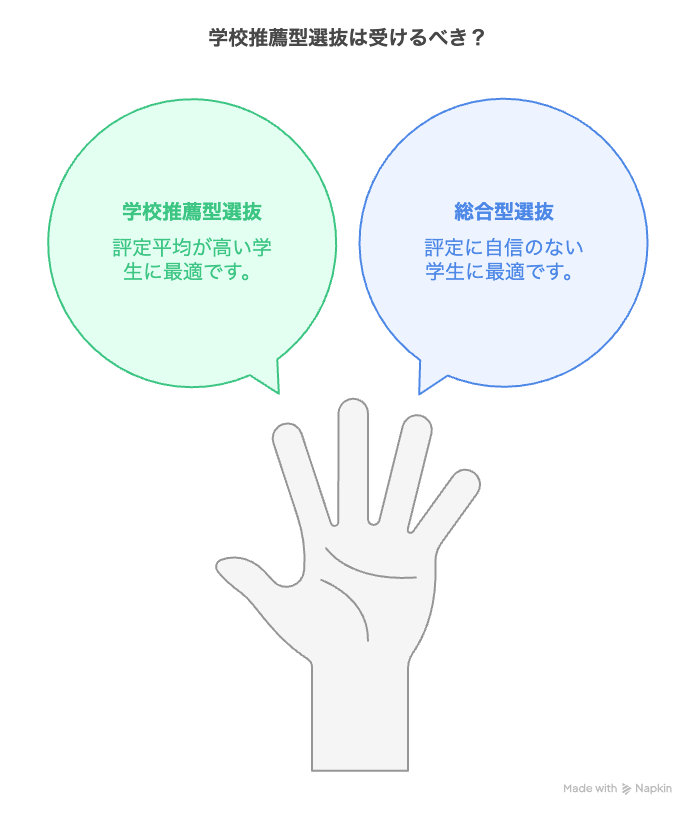

学校推薦型選抜は受けるべき?

ここまで記事を読み、学校推薦型選抜を受けるべきか悩んでいる人もいますよね。

そこでここからは次のトピック別で、学校推薦型選抜を受けるべきかについて解説します。

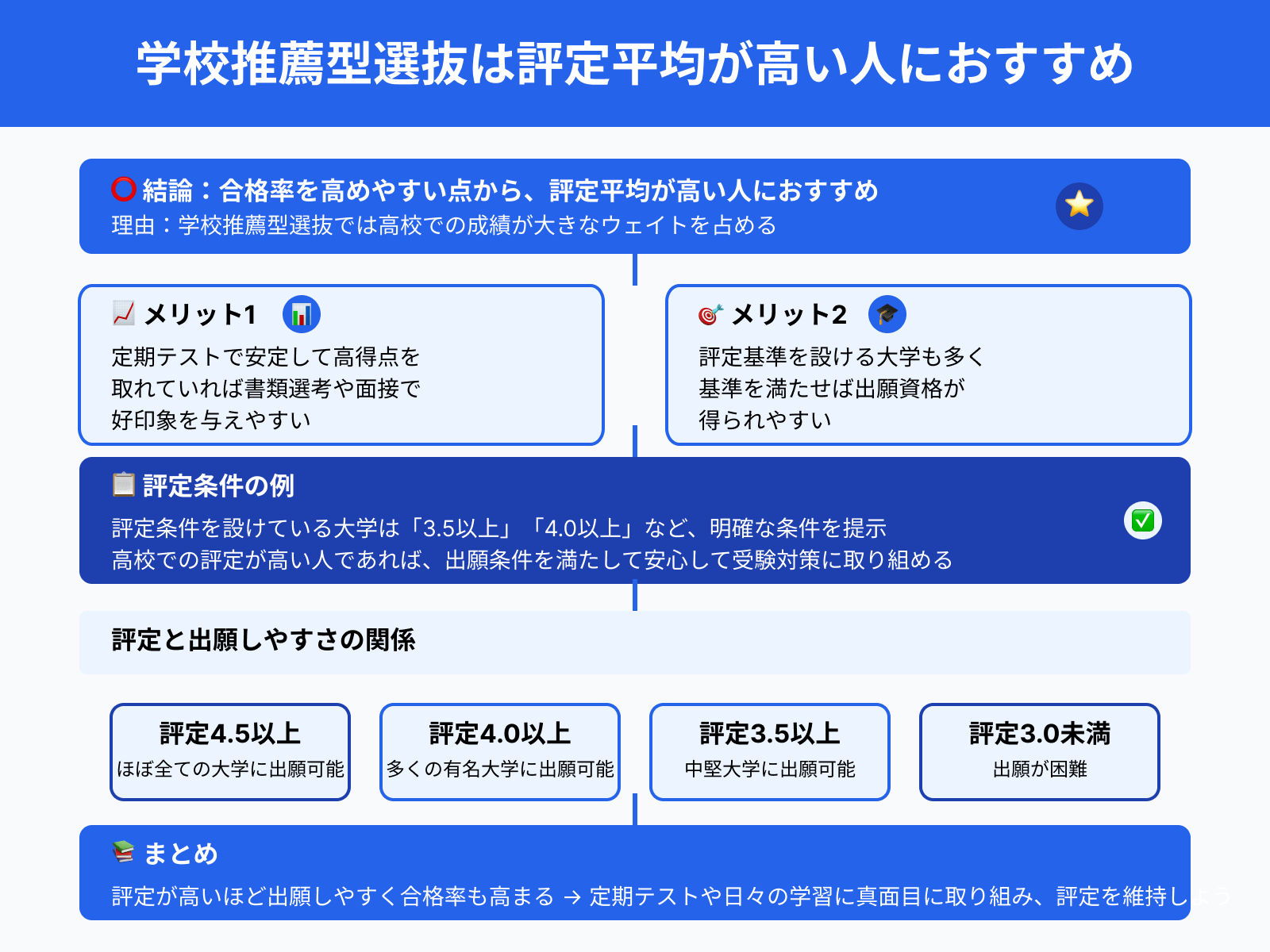

評定平均が高い人におすすめ

合格率を高めやすい点から、評定平均が高い人は学校推薦型選抜がおすすめです。学校推薦型選抜では、評定平均をはじめとする高校での成績が大きなウェイトを占めます。

定期テストで安定して高得点を取れていれば、その分書類選考や面接で好印象を与えやすいのです。評定基準を設ける大学も多く、基準を満たせば出願資格が得られやすい点もメリットです。

評定条件を設けている大学は「3.5以上」「4.0以上」など、明確な条件を提示しています。高校での評定が高い人であれば、出願条件を満たして安心して受験対策に取り組めます。

学校推薦型選抜では、評定が高いほど出願しやすく合格率も高まりやすいです。定期テストや日々の学習に真面目に取り組み、評定を維持しましょう。

上記を含め、学校推薦型選抜のメリット・デメリットをより詳しく知りたい人は、下の記事を参考にしてください。

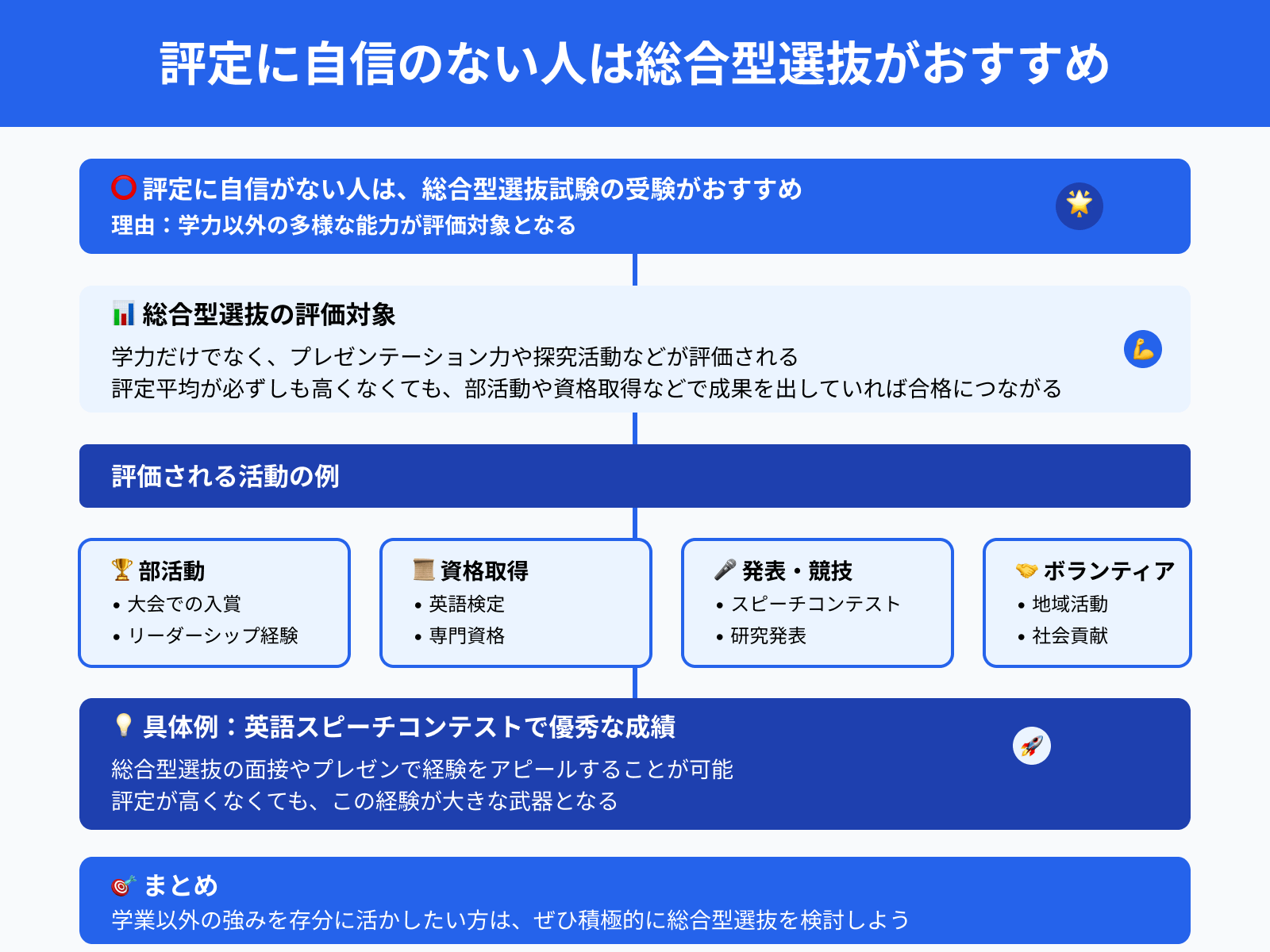

評定に自信のない人は総合型選抜がおすすめ

評定に自信がない人は、総合型選抜試験の受験がおすすめです。

総合型選抜は、学力だけでなくプレゼンテーション力や探究活動などが評価対象です。評定平均が必ずしも高くなくても、部活動や資格取得などで成果を出していれば合格につながります。

例えば、英語スピーチコンテストで優秀な成績を収めている場合が挙げられます。総合型選抜の面接やプレゼンで経験をアピールすることが可能です。

学校推薦型選抜以外にも志望校への合格の選択肢を広げたいなら、総合型選抜受験も有効的です。学業以外の強みを存分に活かしたい方は、ぜひ積極的に検討してみましょう。

総合型選抜試験の特徴をより詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてください。

学校推薦型選抜によくある疑問

最後に、学校推薦型選抜へよくある疑問にまとめて回答します。

他の推薦入試と併願できる?

他の推薦入試との併願は、大学や学部ごとの規定によって可能な場合と不可能な場合があります。各大学が設定する入試要項や学部ごとの方針が異なるためです。

私立大学では「総合型選抜と学校推薦型選抜を併願できる」と明記しているケースもあります。しかし、国公立や一部私立の学部では同時併願を禁止していることもあります。出願期間や試験日程が重複する可能性もあるため、実質的に併願できない場合も少なくありません。

他の推薦入試との併願可否は大学・学部ごとに違います。必ず募集要項を確認して、受験計画を立てましょう。

学校推薦型選抜と総合型選抜の併願について詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

不合格後に他の推薦入試は受けられる?

不合格後に他の推薦入試を受けられるかは、大学や学部の規定と日程次第です。試験日程が被る場合があります。また、不合格通知の到着時期が他の推薦入試の出願受付締切後で、結果的に他の推薦入試を受けられないことがあります。

不合格になったら別の推薦方式で再挑戦できるかどうかは、大学ごとのルールと出願タイミングに左右されます。早めに複数の入試方式を想定し、締切や要件を把握しておくことが大切です。

学校推薦型選抜に落ちたらどうすればいいのか、不合格後に志望校を目指す具体的な動き方を詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

まとめ

この記事では、学校推薦型選抜の落ちる確率や落ちる確率、面接対策、基礎学力の重要性などを解説しました。

学校推薦型選抜は、受験資格や試験内容が大学ごとに異なります。面接では、志望大学・学部で学びたいという思いを明確にして臨みましょう。

評定平均の管理や総合型選抜の活用など、最適な受験計画を立てることで、志望校合格に確実に近づけます。情報収集と準備を怠らず、合格を掴み取りましょう。