「中央大学の英語運用能力特別入学試験って、どんな入試なんだろう?」

「自分の英語力は活かせるのかな?」

中央大学における総合型選抜の1つ「英語運用能力特別入学試験」を受けようとしているものの、具体的な対策方法がわからずに悩んでいる人は多いですよね。

英語運用能力特別入学試験は一般選抜とは異なり、高レベルの英語力を武器に挑戦できる特別な入試制度です。しかし、その詳細はあまり知られておらず、対策に戸惑う受験生も少なくありません。

そこで本記事では出願条件や倍率も交え、中央大学・英語運用能力特別入学試験の特徴を解説します。試験別に対策方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

なお、中央大学における総合型選抜の全体像を詳しく知りたい人は次の記事を参考にしてください。

- 英語力を活かせる入試方式

- 第2次選考まで実施

- 英語資格保有者や小論文が得意な人が有利

なお、中央大学の総合型選抜試験の合格に向け「塾に通いたいけど、どこがいいのか選べない…」と悩んでいる人は「推薦対策塾診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあう塾を診断できます。

効率よく明治大学に合格したい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

本記事の要点を音声でチェック!

中央大学の英語運用能力特別入学試験とは?

中央大学の英語運用能力特別入学試験は名のとおり、英語力を評価の中心に据えた入試制度です。

一般選抜のように多科目の学力試験対策は不要で、基本的には「事前に取得した英語スコア」と「小論文」で合否が決まります。高校時代に培った高い英語力を最大限に活かしたい受験生にとって、大きなチャンスとなる入試方式です。

総合型選抜(旧AO入試)や特別入試の一種と位置づけられており、一般選抜との併願も可能です。

英語運用能力特別入学試験は、一般選抜よりも早いスケジュールで実施されます。下表で出願から合格発表までの流れを把握し、計画的に準備を進めましょう。

【2026年度 英語運用能力特別入学試験日程】

| 出願期間 | 2025年9月上旬 |

| 第1次選考 | 書類選考(提出された英語スコアや調査書で判定) |

| 第2次選考 | 2025年10月中旬~下旬 法学部・経済学部:小論文 商学部:英語、小論文 |

| 合格発表 | 2025年11月1日 |

英語力が問われる入試方式

英語運用能力特別入学試験の合否は、以下の二段階で決定されます。

- 第1次選考:出願時に提出する英語資格・検定試験のスコアで評価

- 第2次選考:小論文や学部独自の試験で評価

一般選抜のように国語や地歴・公民、数学といった多科目の学力試験は課されません。そのため、自身の高い英語力を最大限に活かして受験できる、総合型選抜(旧AO入試)や特別入試の一種と位置づけられています。

一般選抜との主な違いを下表にまとめました。

| 比較項目 | 英語運用能力特別入学試験 | 一般選抜 |

| 試験内容 | 事前に取得した英語スコアと小論文 商学部は英語試験も含む | 当日の3教科を中心とした学力試験 |

| 評価基準 | 卓越した英語力、論理的思考力、表現力 | 総合的な学力 |

| 選考時期 | 秋季(9月出願、10月試験、11月合格発表) | 冬季(主に2月試験) |

上表からように、英語運用能力特別入学試験は、一般選抜とは評価の軸とスケジュールが異なります。学力や高い英語力と、それを基にした論理的思考力や表現力が問われる点が特徴です。

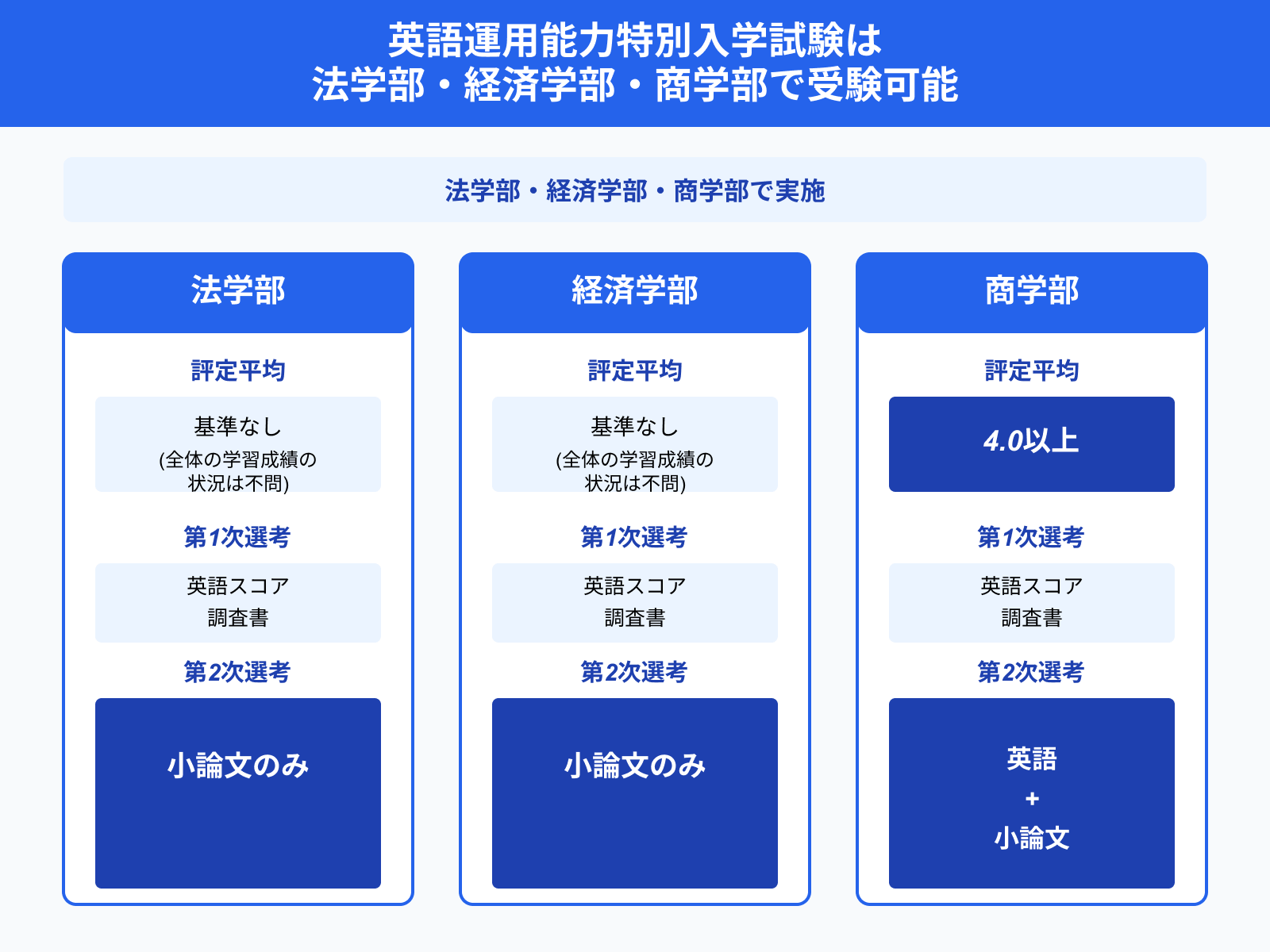

法学部・経済学部・商学部で受験可能

2026年度の入試において、英語運用能力特別入学試験は法学部・経済学部・商学部の3学部が受験可能です。それぞれ異なる特色を持った入試が行われます。

大きな違いとして、出願資格における評定平均の要件と、第2次選考の試験内容が挙げられます。

法学部と経済学部では、全体の学習成績の状況(評定平均)に関する基準は設けられていません。商学部では全体の学習成績の状況が「4.0以上」であることが求められるため、より高い学業成績が要求されます。

第2次選考の内容も学部によって異なります。法学部と経済学部が「小論文」のみに対し、商学部では「英語」と「小論文」が試験科目となります。商学部を志望する場合は、高度な英語力に加えて、英語での読解力や表現力も試されることになります。

自らの強みと志望する学部の特性を解し、最適な学部を選びましょう。

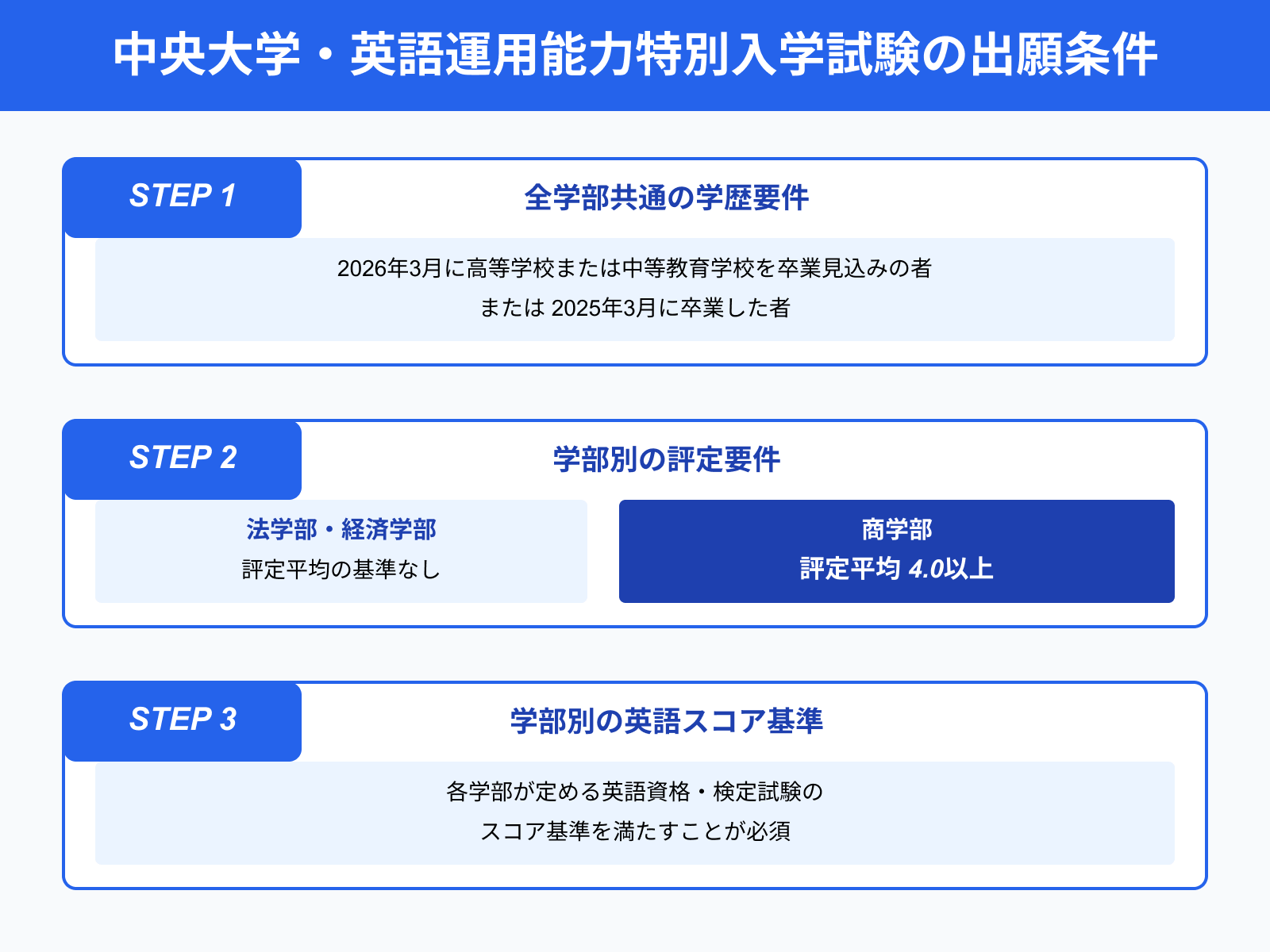

中央大学の英語運用能力特別入学試験の出願条件

中央大学の英語運用能力特別入学試験に出願するには、下記3つの条件を順に満たす必要があります。

全学部に共通する学歴要件は、「2026年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者」、あるいは「2025年3月に卒業した者」と定められています。つまり、現役の高校3年生と1浪生までが対象となります。

上記の「1. 学歴要件」と「2. 評定要件」に加えて、各学部が定める英語資格・検定試験のスコア基準を満たしていることが、出願のための必須条件です。

中央大学・英語運用能力特別入学試験の倍率・難易度

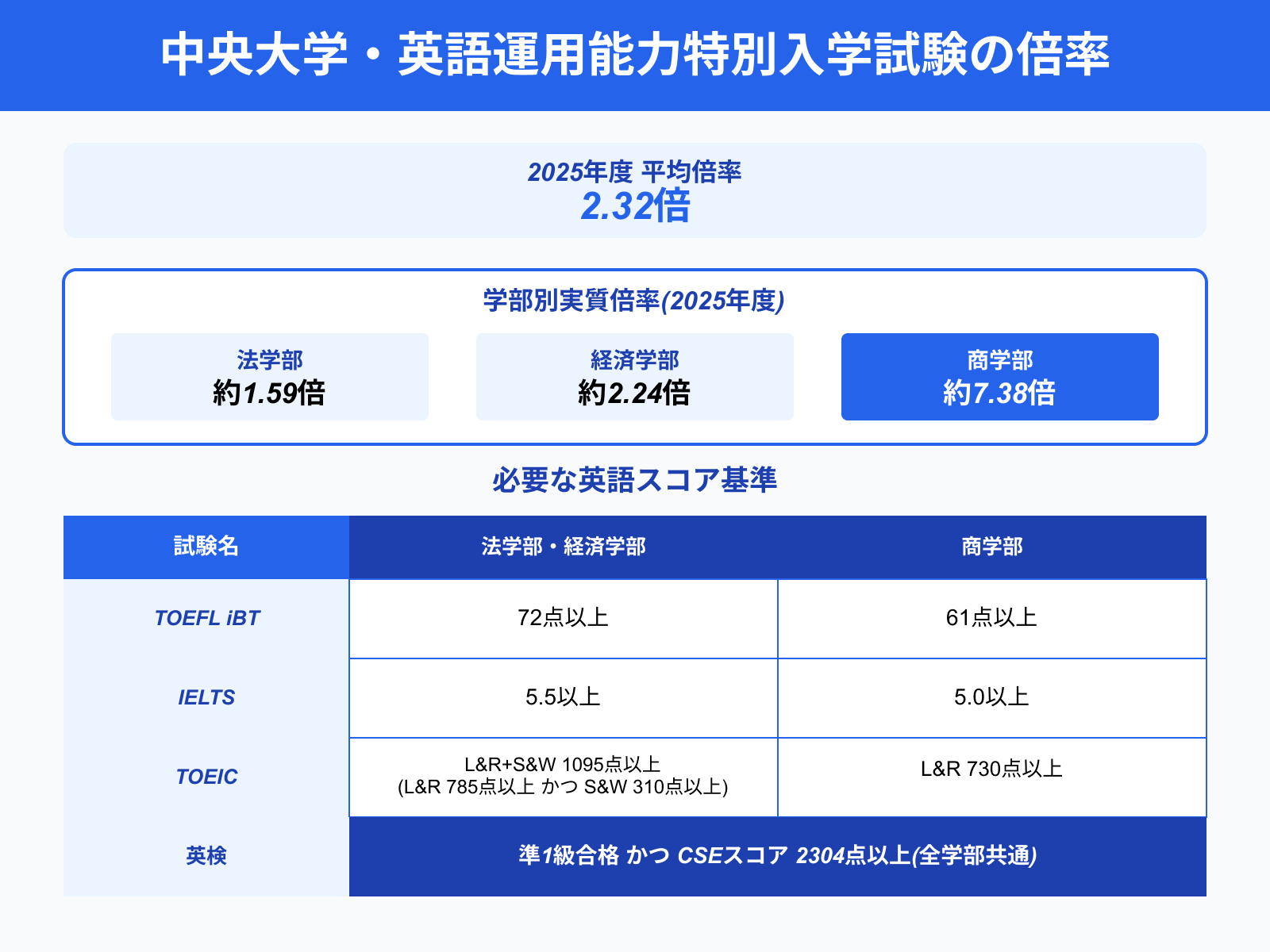

2025年度における英語運用能力特別入学試験の平均倍率は、2.32倍です。

倍率は、法学部・経済学部・商学部の志願者合計269名と合格者合計116名から算出しました。下表のように、学部別の実質倍率はばらつきがあります。

特に商学部は倍率が7倍を超え、非常に高くなっていることがわかります。法学部や経済学部の倍率は比較的落ち着いて見えますが、これは決して難易度が低いことを意味するわけではありません。

この倍率は、各学部が設定する高い英語スコアという出願のハードルをクリアした受験生だけの中での競争です。そのため、レベルの高い戦いであることは事実です。

平均倍率だけを見て「簡単そうだ」「難しそうだ」と判断するのではなく、学部ごとのデータと、次に解説する求められる英語力の基準を照らし合わせ、必要な対策を施しましょう。

出願には、各学部が指定する下記のいずれかの英語スコアを、出願締切日から遡って2年以内に取得している必要があります。

| 法学部・経済学部 | 商学部 | |

|---|---|---|

| TOEFL iBT | 72点以上 | 61点以上 |

| IELTS(Academic) | 5.5以上 | 5.0以上 |

| TOEIC | L&R+S&W: 1095点以上 (L&R 785点以上 かつ S&W 310点以上) | L&R: 730点以上 (※S&Wのスコアは不要) |

| 実用英語技能検定(英検) | 準1級合格かつCSEスコア 2304点以上 | 準1級合格かつCSEスコア 2304点以上 |

法学部・経済学部では、TOEFL iBT 72点以上やIELTS 5.5以上など、やや高めの英語スコアが求められ、TOEICはスピーキング・ライティングも必要です。

商学部は基準がやや低めで、TOEICはリスニング・リーディングのみで730点以上あれば出願可能ですが、英検は全学部共通で準1級合格とCSEスコア2304点以上が必要となります。

他校の総合型選抜の倍率も知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

中央大学の英語運用能力特別入学試験はこんな人におすすめ

これまでの解説を踏まえ、ここからは英語運用能力特別入学試験の受験がどんな人におすすめかを解説します。

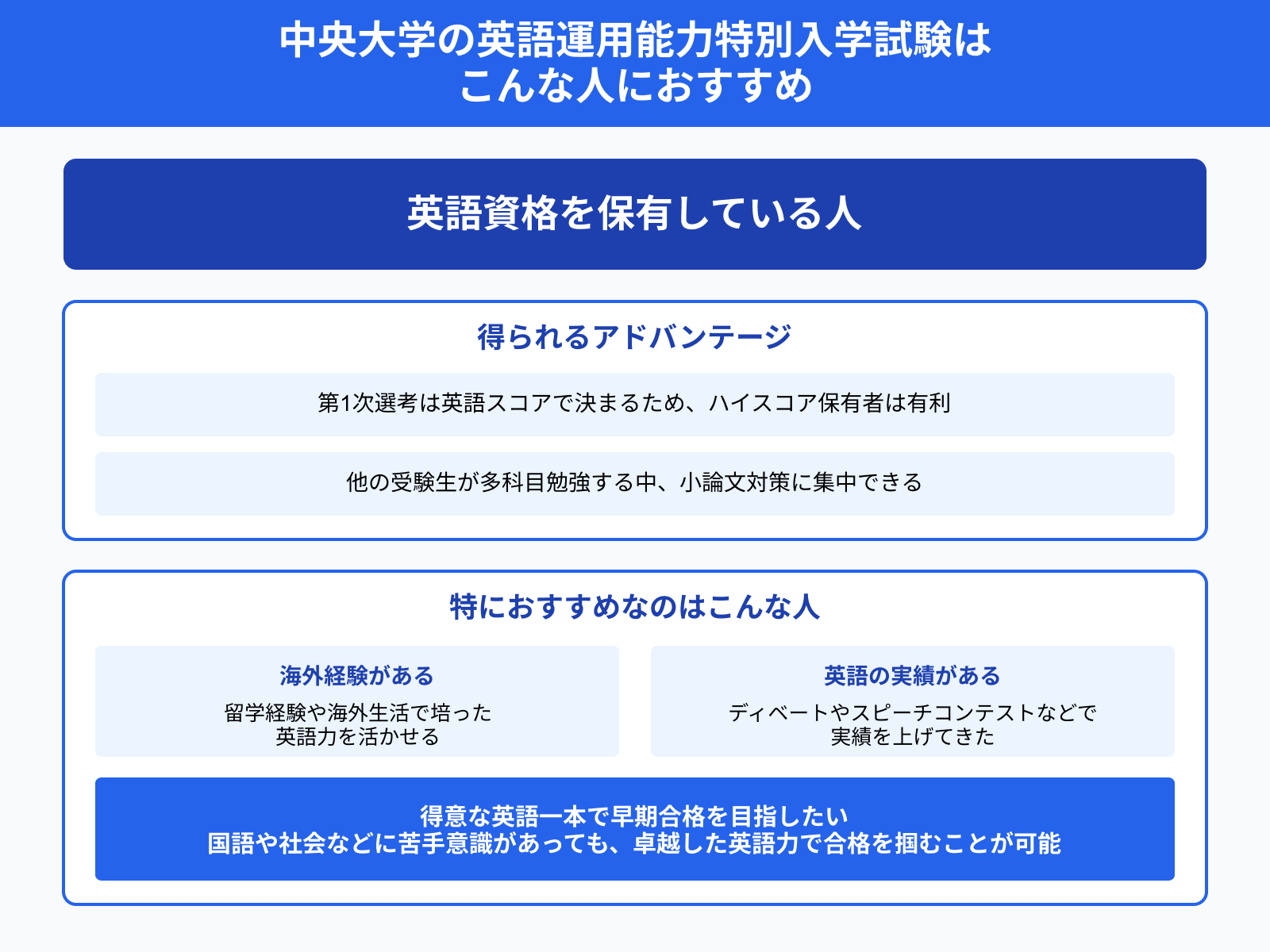

英語資格を保有している人

英語運用能力特別入学試験は、英検やTOEFLなどの英語資格でハイスコアを持っている人におすすめです。

第1次選考は提出する英語スコアでほぼ決まります。出願時点で基準を大幅に上回るスコアを確保している受験生は、精神的にも時間的にも大きなアドバンテージを得られます。

具体的には、他の受験生が一般選抜の多科目の勉強に追われる中、秋に実施される第2次選考の小論文対策に集中できるのです。

「3教科をバランスよく勉強するよりも、得意な英語一本で早期に合格を決めたい」と考える戦略的な受験生には最適な入試方式と言えるでしょう。

特に、海外経験がある、または英語ディベートやスピーチコンテストなどで実績を上げてきたなどが挙げられます。英語に特化した強みを持つ場合、その能力を最大限に評価してもらえます。

国語や社会などの特定科目に苦手意識があっても、卓越した英語力でその差を覆して合格を掴むことが可能です。

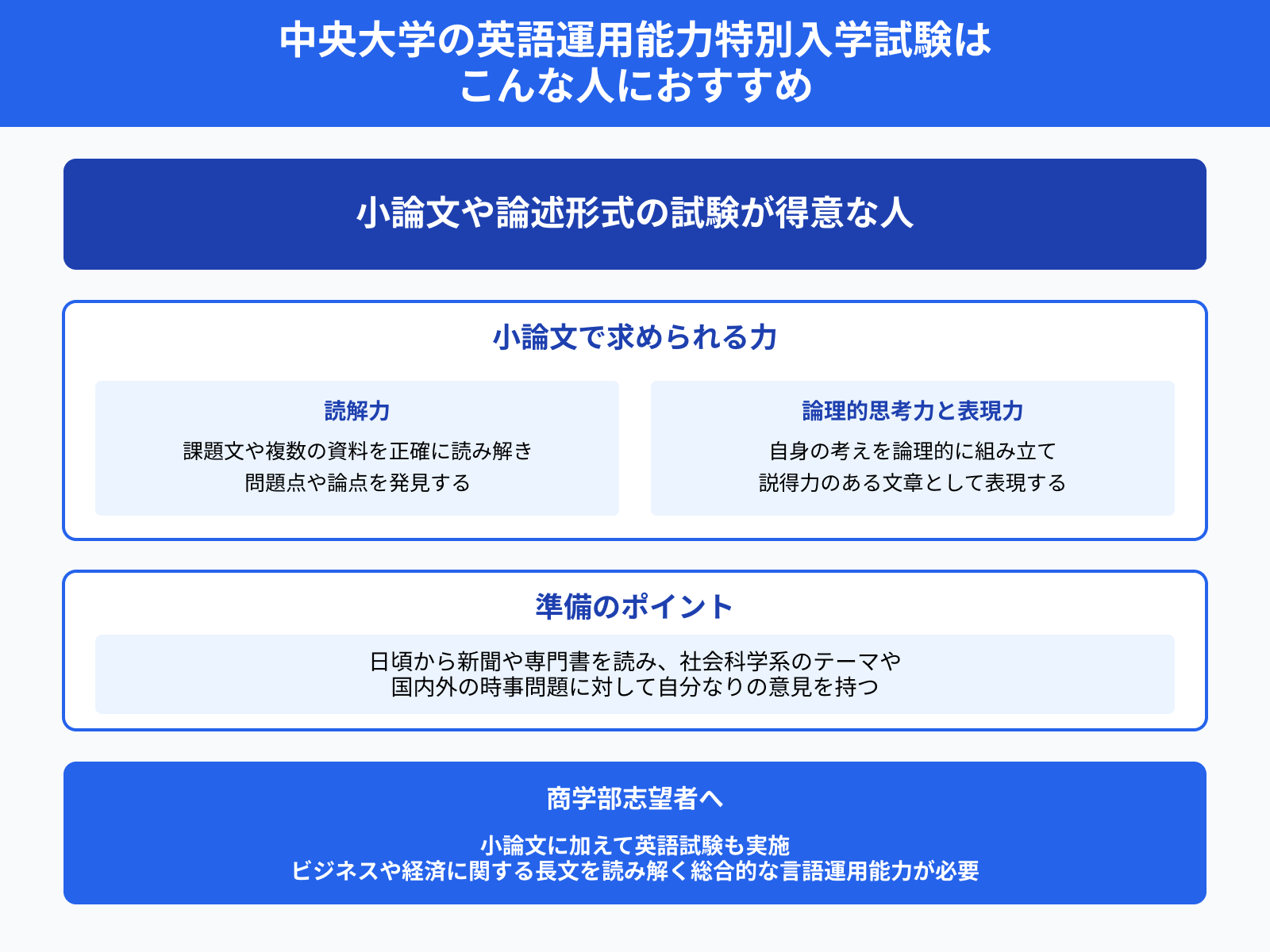

小論文や論述形式の試験が得意な人

小論文や論述形式の試験など論理的思考や記述力を備えている人にもおすすめです。第2次選考では、全学部で「小論文」が課されます。

小論文試験は美しい文章を書く能力を測るものではありません。提示された課題文や複数の資料を正確に読み解き、問題点や論点を発見する必要があります。その上で自身の考えを論理的に組み立て、説得力のある文章として表現する高度な知的能力が求められます。

日頃から新聞や専門書を読み、社会科学系のテーマや国内外の時事問題に対して自分なりの意見を持っておきましょう。小論文や論述形式の試験に必要な力は、大学入学後のゼミでの発表やレポート作成にも直結します。

商学部では小論文に加えて英語の試験も課されます。英語の長文を読み解き、ビジネスや経済に関する複雑な内容を深く理解することが必要です。論理的に思考できる、総合的な言語運用能力に長けた受験生が有利となるでしょう。

【試験別】中央大学の英語運用能力特別入学試験の対策方法

合格を勝ち取るには、試験の特性に合わせた戦略的な対策が不可欠です。

そこでここからは次の試験別に、英語運用能力特別入学試験の対策方法を解説します。

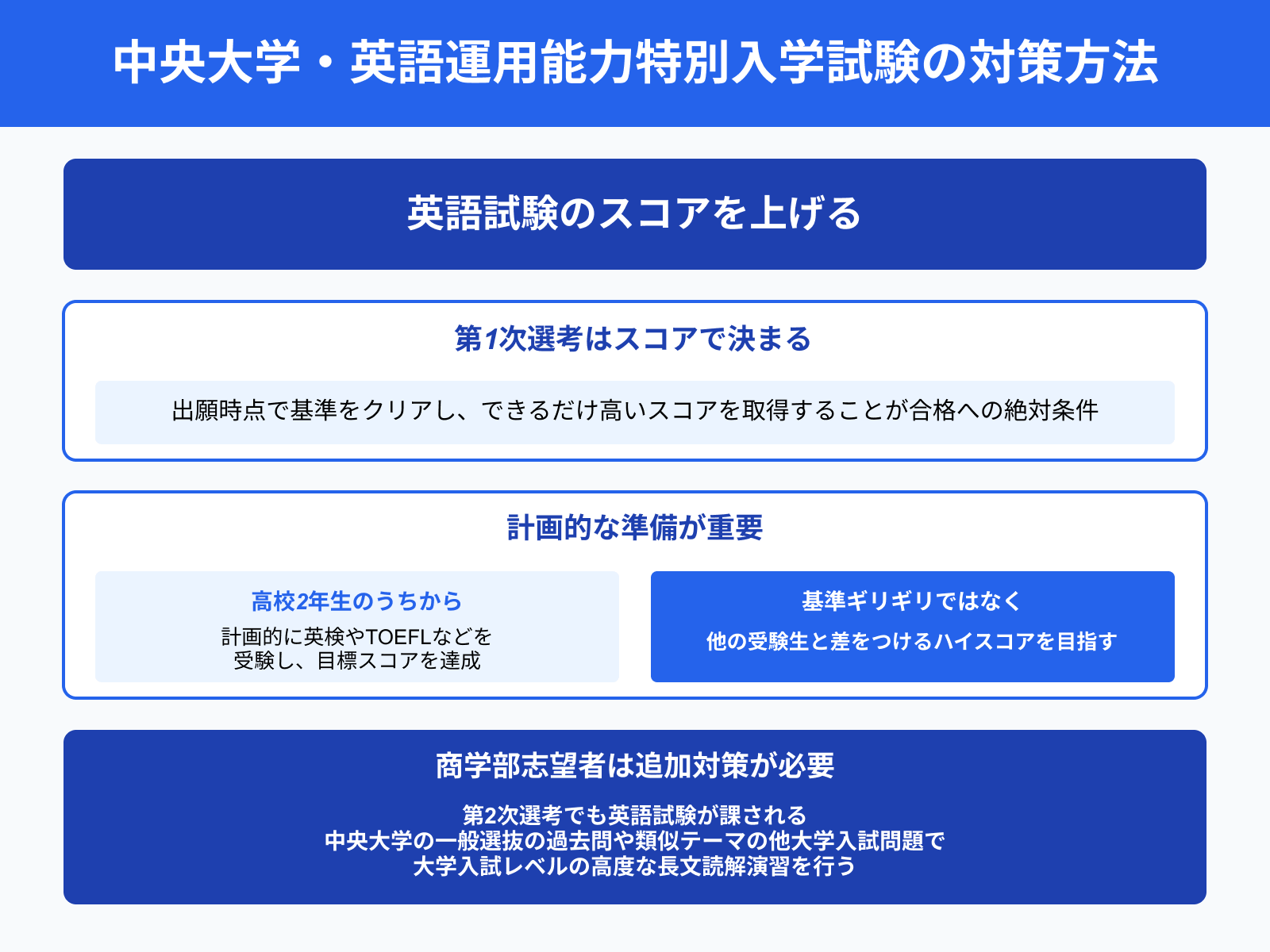

英語試験のスコアを上げる

第1次選考は、このスコアによって合否が大きく左右されるため、出願時点で基準をクリアしていることが必要です。できるだけ高いスコアを取得していることが合格への絶対条件となります。

高校3年生になってから慌てて準備するのでは、手遅れになる可能性があります。高校2年生のうちから計画的に英検やTOEFLなどを受験し、目標スコアを達成しておくことをおすすめします。基準ギリギリを目指すのではなく、他の受験生と差をつける「武器」となるハイスコアを目指しましょう。

商学部では、第2次選考でも「英語」の試験が課されます。英語資格試験の対策だけでは不十分で、大学入試レベルの高度な長文読解演習が求められます。中央大学の一般選抜の過去問や、類似のテーマを扱う他大学の入試問題を解いて英語に触れておく必要があるでしょう。

総合型選抜における英検の必要性をもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

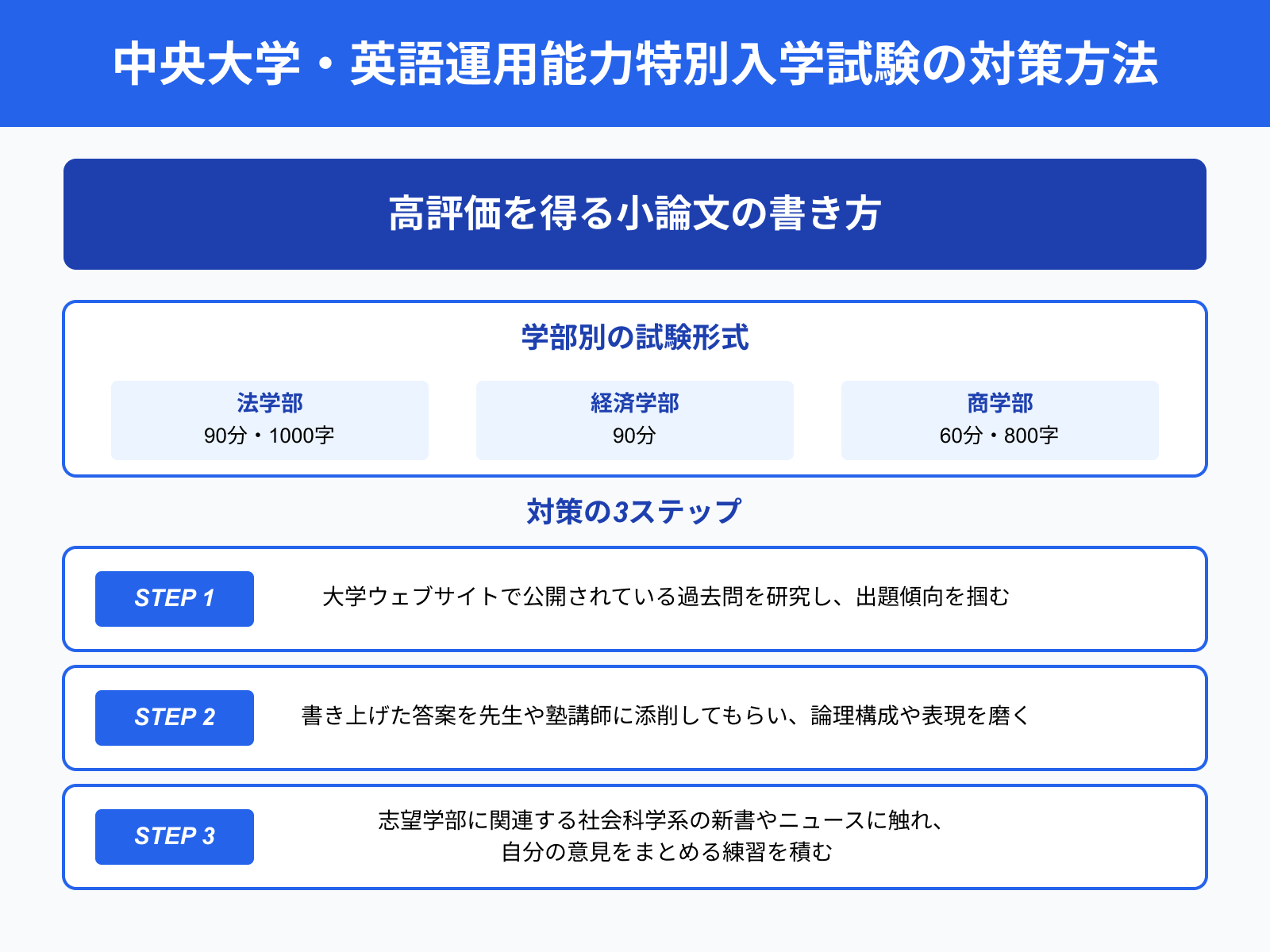

高評価を得る小論文の書き方

全学部に共通して課される第2次選考の「小論文」は、英語力と並ぶもう一つの重要な評価軸です。学部によって形式は異なり、法学部では90分・1000字、経済学部では90分、商学部では60分・800字の論述が求められます。

対策としては、まず大学のウェブサイトで公開されている過去問を研究して出題傾向を掴むことが不可欠です。その上で、書き上げた答案を学校の先生や塾の講師に添削してもらい、客観的な視点で論理構成や表現を磨き上げましょう。

日頃から志望学部に関連する社会科学系の新書やニュースに触れ、自分の意見をまとめる練習を積んでおくことが、本番での思考力と対応力を高められます。

小論文の対策手順をもっと詳しく知りたい人は、次の記事も参考にしてください。

小論文-1.png)

まとめ

中央大学の英語運用能力特別入学試験は、高い英語力を武器に法・経・商学部を目指せる入試制度です。一般選抜と異なり、英語スコアと小論文で合否が決まります。

出願には英検準1級などの資格が必要で、商学部は評定4.0以上も求められます。倍率は学部で差があり、特に商学部は高倍率です。

早期の英語スコア取得と、過去問や添削を通じた小論文対策が合否に影響します。本記事で紹介した対策方法を参考に受験勉強に励み合格を目指しましょう。